纤维支气管镜吸痰对重症肺炎患者肺功能与炎性因子水平的影响

邵 娜

(山西医科大学第一医院盐湖区分院呼吸与危重症医学科,山西 运城 044000)

肺炎是临床上一种常见的高发性肺部感染性疾病,该病的临床表现无特异性,起病较为隐匿,在诊断时容易出现误诊和漏诊的情况,因此较易错过治疗该病的最佳时间。患上肺炎后如未采取有效的治疗措施及时控制,会因气道分泌物无法有效排出,从而导致患者气道阻塞,对其自主排痰造成一定的影响,最终转化为重症肺炎,对患者生命健康造成不利影响,因此,及时控制肺炎病灶是控制病情发展的关键所在,有效清除痰液、缓解炎症反应以及改善肺部通气状况是治疗疾病的重中之重[1]。纤维支气管镜吸痰逐渐成为帮助患者改善通气功能的主要治疗措施,操作具有目标明确、效果确切的优势,适用于肺部疾病辅助治疗[2]。本研究旨在探讨纤维支气管镜吸痰对重症肺炎患者肺功能与炎性因子水平的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取山西医科大学第一医院盐湖区分院2018年4月至2020年4月接受治疗的60例重症肺炎患者,按随机数字表法分为对照组与观察组,各30例。对照组患者中男性17例,女性13例;年龄31~78岁,平均(49.16±5.63)岁。观察组患者中男性18例,女性12例;年龄32~76岁,平均(49.31±5.53)岁。两组患者一般资料经比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。本研究已经院内医学伦理委员会审核并批准,且患者或家属知情同意。诊断标准:依据《呼吸内科常见病基本诊疗规范》[3]中的重症肺炎相关诊断标准。纳入标准:符合上述诊断标准者;未发现其他呼吸内科疾病者;临床资料齐全者等。排除标准:对研究中纤维支气管镜吸痰存在介入治疗禁忌证者;伴有凝血功能障碍者;合并严重心肺器质性病变者等。

1.2 方法 对照组患者实施常规抗感染治疗,入院后予以抗感染、化痰止咳、解痉、营养支持以及吸氧等常规治疗,在抗感染药物应用前需要对其实施药敏检测,当药敏结果未检出时应予以广谱抗生素治疗,药敏结果检出后根据患者的情况选择与之相应的抗生素治疗,同时还应将病房内温湿度维持在适宜的状态,每隔2 h对其进行翻身护理。观察组患者在对照组的基础上接受纤维支气管镜吸痰治疗:应用日本潘泰克斯(宾得)纤维支气管镜FB系列进行吸痰处理,术前应检测患者各项生命体征指数情况,确保对这种治疗方式具有一定的承受力,而后再实施治疗,术中应密切观测患者各项生命体征变化情况。患者镇静处理后应手术需求取仰卧位,经气管切开或是气管插管将纤维支气管镜放置于气管内,观察其呼吸道分泌物情况,并将其有效吸出,如若存在明显炎症情况,应对其实施肺泡灌洗。每次操作的时间应<30 min,1次/d,均连续治疗14 d。

1.3 观察指标 ①治疗后临床疗效,依据《呼吸内科常见病基本诊疗规范》[3]标准采取评估,显效:各项体征、症状全数消除,X胸片检查显示炎症消除;有效:各项体征、症状有所好转,X胸片检查显示炎症病灶明显缩小;无效:各项体征、症状无明显变化,X胸片检查显示无变化。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。②治疗前后肺功能,用BTL-08 SPIRO肺功能检测仪检测第1秒用力呼气容积(FEV1)、用力肺活量(FVC)、最大呼气流量(PEF)水平。③治疗前后炎性因子,分别抽取患者治疗前后晨起空腹静脉血4 mL,离心(转速3 000 r/min,时间5 min),取血清,用酶联免疫吸附法检测血清降钙素原(PCT)、白介素-6(IL-6)、C-反应蛋白(CRP)水平。④治疗期间并发症,包括一过性血氧饱和度降低、呼吸衰竭,比较两组患者并发症发生情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,计量资料用(±s)表示,采用t检验;计数资料用[例(%)]表示,采用χ2值检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效 治疗后,观察组患者临床总有效率为96.67%,显著高于对照组的56.67%,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

2.2 肺功能 治疗后,两组患者FEV1、FVC、PEF水平均显著高于治疗前,且观察组显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 2。

表2 两组患者肺功能比较(±s)

表2 两组患者肺功能比较(±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。FEV1:第1秒用力呼气容积;FVC:用力肺活量;PEF:最大呼气流量。

组别 例数 FEV1(L) FVC(L) PEF(L/s)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 30 1.21±0.46 2.12±0.51* 2.01±0.98 3.09±1.03* 0.83±0.22 1.37±0.15*对照组 30 1.23±0.45 1.49±0.47* 2.02±1.00 2.56±0.98* 0.81±0.23 1.16±0.13*t值 0.170 4.975 0.039 2.042 0.344 5.795 P值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05

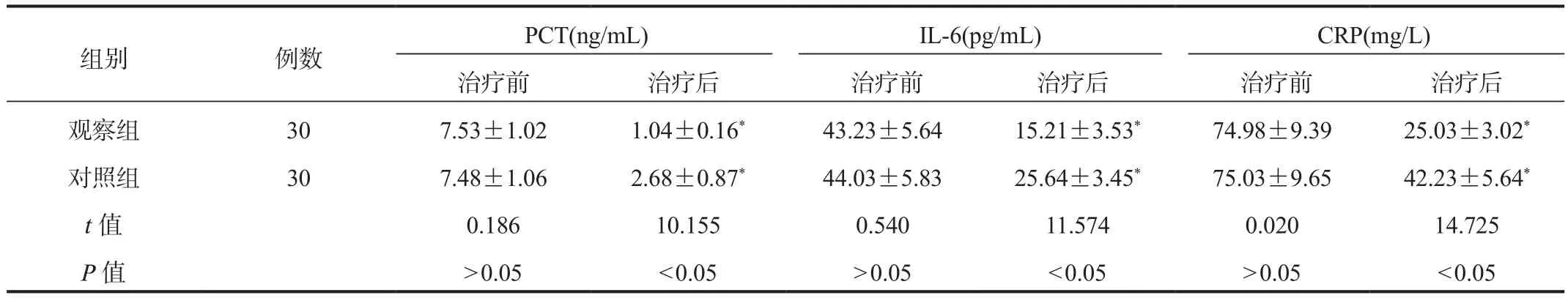

2.3 炎性因子 治疗后,两组患者血清PCT、IL-6、CRP水平均显著低于治疗前,且观察组显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 两组患者炎性因子比较(±s)

表3 两组患者炎性因子比较(±s)

注:与治疗前比,*P<0.05。PCT:降钙素原;IL-6:白介素-6;CRP:C-反应蛋白。

组别 例数 PCT(ng/mL) IL-6(pg/mL) CRP(mg/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 30 7.53±1.02 1.04±0.16* 43.23±5.64 15.21±3.53* 74.98±9.39 25.03±3.02*对照组 30 7.48±1.06 2.68±0.87* 44.03±5.83 25.64±3.45* 75.03±9.65 42.23±5.64*t值 0.186 10.155 0.540 11.574 0.020 14.725 P值>0.05<0.05>0.05<0.05>0.05<0.05

2.4 并发症 治疗期间,观察组患者发生1例过性血氧饱和度降低,并发症发生率3.33(1/30),对照组患者发生1例呼吸衰竭,并发症发生率3.33(1/30),两组患者并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

肺部功能障碍,会对生命安全造成极大的威胁。纠正休克、气管插管以及机械通气等治疗均为确保患者生命体征的基础性治疗。重症肺炎患者因为一系列并发症而导致痰液淤堵于气道内,严重危及生命安全,因此,强化痰液引流是治疗的一项重要措施,以此来降低炎性因子、病原体的负荷量,使肺部通气得以改善[4]。临床上对于重症肺炎患者的基础性治疗主要是以抗感染为主,患者因为肺部炎症反应的原因,导致炎性介质在病灶处大量堆积,无法完全排除,在一定程度上使临床治疗难度提升[5]。

纤维支气管镜附有活检取样结构,能够帮助发现早期病变,及时开展痰液吸除术,对于支气管、肺疾病研究,术后检查等是一种良好的精密仪器,已广泛应用于临床[6]。重症肺炎患者湿化不够,气道干燥,气道分泌物黏稠,引流不畅阻塞气道,使气道阻力加大,人工通气效果不佳,此时定期用纤维支气管镜吸痰,进行抗感染治疗并加强气道管理,可有效改善患者肺功能[7]。本研究结果中,治疗后,观察组患者临床总有效率显著高于对照组;观察组患者FEV1、FVC、PEF水平均显著高于对照组,提示在重症肺炎患者的临床治疗中予以纤维支气管镜吸痰联合抗感染治疗,可显著提高患者临床疗效,有效改善患者肺功能。CRP属于评价机体存在炎症反应的一项重要指标,指标水平的高低与感染的轻重程度呈正相关性;PCT则是诊断早期细菌感染的一项重要指标,指标水平高低与感染轻重程度和预后存在密切的关联,其水平升高重症感染性疾病加重。IL-6具有加重炎症反应、激活补体系统等作用,其水平升高,表明炎症反应加重,病情严重。纤维支气管镜是一种内窥镜,主要是把摄像头放入人体气管内,观看气管内具体病变情况,可通过查看气管,发现某个部位有痰液、有炎症、有气道异物等,相较于单一常规抗感染治疗有效性更高,可以更好地发现炎症,清理异物,且无明显并发症发生,从而加速病情康复[8]。本研究结果中,观察组患者血清PCT、IL-6、CRP水平均显著低于对照组;两组患者并发症发生率比较,差异无统计学意义,提示在重症肺炎患者的临床治疗中予以纤维支气管镜吸痰联合抗感染治疗,可有效抑制炎症反应的发生,且安全有效。

综上,在重症肺炎患者的临床治疗中予以纤维支气管镜吸痰联合抗感染治疗,可显著提高患者临床疗效,有效改善患者肺功能,抑制炎症反应的发生,且安全有效,值得临床推广。