面向2035和2050:从负债型向资产型养老金转变的意义与路径

□郑秉文

一、引言

从2019年底中共中央国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》提出“夯实应对人口老龄化的社会财富储备”,到2021年3月通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“发展多层次、多支柱养老保险体系”;从2020年5月中共中央国务院发布的《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》提出“健全可持续的多层次社会保障体系”,到中央经济工作会议和《政府工作报告》提出“要规范发展第三支柱养老保险”;从2021年1月中共中央办公厅国务院办公厅印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出“提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例,开展长周期考核”,到2月中央政治局第二十八次集体学习时习近平总书记提出“要加快发展多层次、多支柱养老保险体系”,一系列关于养老保险体系改革的政策文件和领导人讲话释放出的信号显示:未来15年和30年,中国养老保障改革取向将从“权益积累”为主要融资方式和以第一支柱为主要供给主体的“负债型”养老金体系①本文所述的第一支柱养老金指城镇企业职工基本养老保险制度,不包括城乡居民养老保险制度。,逐渐向以“基金积累”为主要特征和三支柱共同发展的“资产型”养老金体系与模式过渡。

2021年正值《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》(国发〔1991〕33号)发布30周年,这个重要文件的发布标志着中国现代养老金制度的正式启动,它首次提出建立三支柱养老金的制度目标,即“随着经济的发展,逐步建立起基本养老保险与企业补充养老保险和职工个人储蓄型养老保险相结合的制度”,比世界银行提出三支柱养老金发展模式还早3年[1]。30年来,中国经济高速增长,作为社会平均工资增长率和人口增长率二者之和的生物收益率远高于市场利率。进入“十四五”时期,人口增长率将开始明显下降,随着经济增速的换挡,生物收益率将从两位数逐渐回落到个位数②关于中国养老金体系负债型和资产型特征的论述以及改革开放至2050年四个梯度生物收益率的分析,请参见郑秉文.财富储备与“资产型”养老金体系转型研究[J].中国人口科学.2021(1):23-37。在研究内容上,该文可视为本文的姊妹篇。,展望2035年和2050年,有可能将降至4.4%和2.9%。根据“艾伦条件”,从“十四五”时期开始,中国养老金体系从负债型向多层次、多支柱的资产型转变的外部环境将逐渐具备。

但是,外部经济环境只是养老金体系转变的必要条件,其充分条件还包括一些其他外部和内部环境与条件的约束,甚至还涉及未来模式选择的取向问题。例如,需要明确中国建立的养老金体系是多层次,还是单层次?是多支柱,还是单支柱?是轻税型,还是重税型?是负债型,还是资产型?是福利国家,还是福利社会的模式?当然,建立多层次、多支柱养老保险体系是1991年以来中央始终明确并坚持的制度目标,而2015年以来社会保险连续实施阶段性降费,其目的就是为了建立轻税型养老金制度,以减轻企业负担和确保就业。在明确上述几个问题的答案之后,余下的两个问题就自然有了答案:面向未来,资产型养老金体系将是中国养老金模式的必然选择,因为多层次和多支柱养老金体系的本质就是扩大养老金资产规模,夯实养老金财富基础,实施市场化投资策略,在人口红利消失的同时,向资本和投资要红利,提高养老金制度财务可持续性;另一方面促使养老金供给结构多元化,朝着福利社会、而非福利国家的方向迈进。

在中国语境下,负债型养老金体系的主要特征有三个:一是全社会应对人口老龄化的各类养老金财富储备明显不足,与GDP排名全球第二的地位很不相符;二是第一支柱养老金制度建立之初设计的部分积累制目标始终没有实现,在现收现付的融资方式下隐性债务巨大,基金累计余额仅够支付一年的养老金;三是作为养老金资产储备主要载体的第二、第三支柱养老金发展缓慢,积累规模有限。所谓向资产型养老金体系转变具体体现为以下三个方面。

第一,中央提出的“夯实应对人口老龄化的社会财富储备”战略部署覆盖发展多层次和多支柱,三支柱不可偏废,包括做大做强储备基金——“全国社保基金”,从本质上讲是对国民收入分配体系的调整和完善,目的是将经济增长有效转化为国民财富积累,适应人口老龄化的社会需求,逐渐缩小养老财富储备与隐性养老金债务之间的差距,为应对人口老龄化提供充足的财务安全保障、坚实的社会财富储备、丰厚的物质基础和财富积累。

第二,增加统账结合的基本养老保险制度的积累制因素,相应减少现收现付制因素,逐渐让第一支柱养老保险制度在未来30年里实现30年前制度设计的“部分积累制”初衷。从这个角度看,第一支柱改革可被视为“存量改革”。作为养老金财富储备的“国家队”,第一支柱养老金制度积累制因素的提高和“全国社保基金”储备规模的扩大是构建中国资产型养老金体系的特色和优势。

第三,推进第二、第三支柱的“增量改革”,这是目前养老金体系的“短板”,是构建资产型养老金体系的瓶颈,也是建立轻税型养老金体系和福利社会的条件。从国际实践的角度看,作为夯实养老金资产储备的主要载体,第二、第三支柱不发达,第一支柱养老金较高的替代率和缴费率居高不下,轻税型养老金体系就难以实现。发展第二、第三支柱养老金的目的是增加个人养老金财富储备,提升居民财富积累基础,改善家庭财富净值构成,实现生命周期中个人财务安全保障的平衡。

在“十四五”这个重要历史时期,中央做出的上述战略部署非常及时,非常具有前瞻性,这充分说明,面对人口老龄化这个百年之虑,养老金改革是百年大计,中央准确识变、科学应变、主动求变、勇立潮头,为2035和2050年乃至本世纪末中国养老金制度发展前景描绘了蓝图。

本文将对建立资产型养老金体系的理论基础及其存在的差距,国外不同资产型养老金的发展现状,长期内中国建立资产型养老金的社会意义和经济意义逐一论述,对发展资产型养老金的实现路径进行分析并提出政策建议。

二、资产型养老金体系应对人口老龄化的优势

(一)人口老龄化对养老金可持续性提出的挑战及其应对的理论框架

近几十年来,不同国际组织、各国政府和民间机构、智库和学者从多个维度对人口发展趋势发布的研究报告、对养老金制度财务可持续性提供的预测报告和应对措施不胜枚举。成立于1978年的“30人小组”于2019年底发布的《解决养老金危机 确保终身财务安全》研究报告提出了一个新的分析框架——“终身财务安全”(lifetime financial security,简称LFS),这是对满足基本生活费用并在生命结束前维持期望生活水平的能力的一个评估体系[2][3]。该报告认为,几乎所有国家都出现了人口预期寿命延长和出生率下降的现象,影响到适龄劳动人口与退休人口之间的平衡,如1950年美国的退休人员与适龄劳动者比例是1.4∶10,2000年提高到1∶5,到2050年将逼近1∶2。1950年美国人65岁退休后在规划养老金时需假设退休后余命为14年,但到2050年美国人67岁退休后所规划的养老金要假设退休后余命为23年。

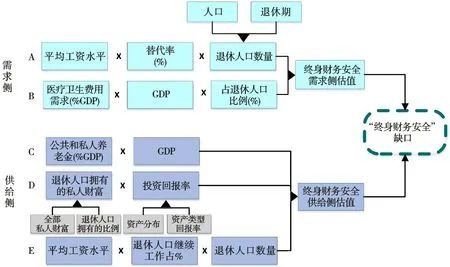

人口结构的变化对终身财务安全产生的影响巨大。终身财务安全系统的最大资源是养老金制度,而养老金制度是传递终身财务安全的主要渠道,因此,人口老龄化必将导致养老金供给与需求之间产生“终身财务安全”缺口。这个分析框架将终身财务安全缺口视为需求侧和供给侧的平衡结果,如图1所示,供需两侧共由五个指标体系构成,其中,需求侧有两个,供给侧有三个。如果终身财务安全的制度供给不能满足需求,就必然出现缺口。在终身财务安全的需求侧,减少终身财务安全缺口的做法主要表现为提高退休年龄、降低替代率等;在供给侧主要表现为提高养老金规模、DB型(待遇确定型,defined benefit,简称DB)养老金向DC型(缴费确定型,defined contribution,简称DC)转型、提高投资收益率、扩大私人财富份额等。

该报告在对经济增长、工资和养老金投资收益率等做出非常乐观的假设条件下对全球21个国家(覆盖全球90%的GDP和60%的人口)终身财务安全所做的承诺与其实际支付能力进行了估算,发现存在高达15.8万亿美元的缺口,相当于2050年全球GDP的23%,而2007年这个缺口仅为1万亿美元。在这21个国家里,各国政府养老金支出增长幅度存在较大差异。以2010年为基准,2050年养老金增长速度排名并列第一的国家是韩国和新加坡,增长幅度相当于其GDP的4.6个百分点,排名第二的是中国,增长幅度相当于GDP的4个百分点。

该报告对需求侧的测算表明,如果将退休年龄提高到70岁可为终身财务安全缺口填补7.6万亿美元,如果将替代率从70%降至60%可填补4万亿美元,但这样的改革存在一定的难度。在供给侧,如果将DC型养老金的GDP占比提高2个百分点,则可填补3.3万亿美元的缺口(图2);如果将第二、第三支柱养老金投资回报率提高2个百分点,则可填补1.6万亿美元的缺口。该报告建议,终身财务安全需求侧和供给侧的改革各有千秋,应采取不同的组合方式。

图1 “终身财务安全”工作机制模型

图2 2000—2050年全球“终身财务安全”(LFS)缺口预测(万亿美元)

(二)中国养老金制度收支缺口预测及其供需两侧改革效果比较

中国人口老龄化趋势日益加剧,老年赡养率和基本养老保险制度支出占GDP比重逐年提高,多年来财政转移支付占年度养老金支出的15%左右。随着经济下行压力的加大,在过去连续六年阶段性减税降费过程中,养老保险费减收力度空前,尤其是2020年,为应对新冠肺炎疫情和推进企业复工、复产,实施“减、免、缓”的政策组合,养老保险基金累计余额首次出现大幅下降。

据联合国的预测[4],中国老年赡养率(65岁及以上老龄人口占15~64岁劳动人口比重)将从2020年的17%提高到2050年的43.6%,将高于美国的36.6%、英国的42.9%和加拿大的41.3%,养老保险制度面临严峻考验。根据预测,在财政补贴政策不变和不考虑为应对新冠肺炎疫情采取的大规模降费的条件下,如图3所示,养老保险制度从2028年开始出现收入小于支出,如果没有任何政策干预,收不抵支的赤字现象将会一直持续下去。随着老龄化的加剧,当期收支缺口也将逐年扩大,从2028年的1181亿元,扩大到2030年的4422亿元、2035年的1.9万亿、2040年的3.8万亿、2045年的6.5万亿元,到2050年高达11.3万亿元,2028—2050年各年当期缺口简单加总后高达93.7万亿元,大约相当于2050年当年GDP的31%,明显高于前述“30人小组”测算的23%。即使将2028年6.9万亿累计基金余额全部用于填补缺口并一直到2035年基金枯竭时为止,2035—2050年基本养老保险各年累计收支缺口净值也高达86.8万亿元,相当于GDP的28%,仍高于“30人小组”估算的23%这个全球缺口的毛值(即没有抵扣公共养老基金累计余额)。

在终身财务安全的分析框架下,养老金资产规模及其投资收益率很重要。OECD统一规定的贴现率是2%①OECD(2019),Pensions at a Glance 2019,OECD Publishing,Paris,p.158.,以此将86.8万亿元缺口净值贴现到基年2018年,仍为51万亿元;中国城镇职工基本养老保险基金已于5年前开始逐渐实行市场化投资,如以2017—2019年三年的平均收益率5.6%作为贴现率[6],2018年第一支柱养老金仍需20.4万亿元的资产储备才能覆盖2035—2050年的全部收支缺口净值。

如前文终身财务安全的分析框架所宣称的那样,提高退休年龄在填补全球养老金供需缺口中发挥的作用最大,这一点在中国即将实施的延退政策中也可得到同样的验证。假定延退从2022年开始,女性工人退休年龄每3年提高1岁,从50岁提高到55岁时男性职工加入进来,继续按照每3年提高1岁同步进行,最终女性60岁退休,男性65岁退休。在这样的假定条件下,养老基金收不抵支的时点将延迟到2030年,基金累计结余枯竭的时点将推迟到2042年。其中,2030—2050年各年收支缺口毛值从不实施延迟退休(后文使用改革前的说法)情况下的93.7万亿元明显减少至23.5万亿元,从改革前的相当于2050年GDP的31%下降至改革后的7%;在将2030年留下的基金累计结余全部填补到缺口之后,2042—2050年的累计收支缺口净值从改革前的86.8万亿降至仅为15.5万亿元,从改革前的相当于2050年GDP的28%骤降为5%。

上述测算结果显示,终身财务安全的需求侧改革效果在“减支”方面效果十分明显,但需求侧改革并不能提高养老金资源的总供给,不能解决“增收”问题,而构建资产型养老金体系则可弥补这个不足,因此,应对人口老龄化需综合施策,既要“节流”,也要“开源”。

《十四五规划纲要》在“开源”和“节流”两个方面均做出部署,既包括逐步延迟法定退休年龄、完善养老金调整机制、扩大覆盖面等需求侧的改革,也包括完善国资划转,实现全国统筹,发展多层次、多支柱养老保险体系等供给侧改革。中央根据历史发展阶段,及时调整不同的政策组合方式是非常正确的选择。构建资产型养老金体系对增加养老金资源供给具有明显的作用,在这方面,加拿大的改革是一个成功案例,也是一个“教学案例”,可对资产型养老制度对冲收支缺口的基本原理做出诠释。

图3 2017—2050年中国第一支柱养老保险制度收入、支出缺口预测(亿元人民币)

(三)资产型养老金制度对冲收支缺口及其提高可持续性的基本原理

20世纪八九十年代以来,为应对人口老龄化,大部分欧美发达国家对养老金需求侧进行改革,它们连续提高退休年龄,部分国家辅之以降低替代率等措施。20世纪末和21世纪初至今,有些国家加大供给侧的改革力度,推动DB型第二支柱养老金向DC型过渡,引入第三支柱,第一支柱养老金从传统的DB型现收现付制转向“DB型部分积累制”,等等,明显表现出从负债型养老金体系向资产型养老金体系转变的趋势。这些国家主要是北美的美国和加拿大,东亚的韩国和日本等,其中,“加拿大养老金计划”(Canada pension plan,简称CPP)尤为引人注目。

1966年加拿大建立CPP以后,缴费率不断提高。为应对人口老龄化带来的养老金负担,随着“艾伦条件”的变化,加拿大政府于1997年采取快速提高缴费率的办法形成一支养老基金资产池,同时建立“加拿大养老基金投资公司”(Cananda Pension Plan Investment Board,简称CPPIB)对其实施市场化和专业化的投资策略,利用投资收益填补收支缺口,旨在确立一个可延续百年的9.9%“永恒费率”,以减轻子孙后代的缴费负担,保持企业竞争力。改革以来,加拿大创设的“DB型部分积累制”沿着24年前精算报告预测的各项指标曲线运行良好,基金规模逐年提高,“加拿大养老基金投资公司”投资业绩不俗,受到全球业界的广泛赞誉。

图4显示,CPP缴费率从1997年的5.85%(雇主和雇员双方缴费合计,下同)提高到预设的2003年达到9.9%“永恒费率”之后,基金的“支出/资产比”也随之从2000年的1.9快速提高到2020年的5.2,基金规模的扩大带来的投资收益非常可观,成为未来填补收不抵支缺口的物质基础。虽然缴费收入从2025年开始将“永远”低于养老金支出,且缺口逐年扩大(例如,2040年缺口为211亿加元,2060年为467亿加元,2080年近1200亿加元,2100年为3300多亿加元),但基金的“支出/资产比”并未因此而下降,始终稳定在5.0以上,2055年之后呈稳健攀升趋势,到2080年超过6.0,到2100年达6.6,是1998年改革之初1.9的三倍多,足够支付6年半的养老金。

加拿大的案例说明,资本红利可以成为人口老龄化趋势下逐渐消失的人口红利的“替代性红利”,建立资产型养老金制度可以成为解决养老金财务可持续性问题的一个可供选择的替代性方案。

图4 1998—2100年“加拿大养老金计划”(CPP)缴费率、收支余额的预测(亿加元)

三、资产型养老金体系国际实践的主要经验

(一)发达国家资产型养老金制度的主要特征

二战以来,尤其是第一次石油危机以来,随着人口老龄化的加剧和婴儿潮即将进入退休年龄,发达国家加快了制度转型和构筑养老财富储备的步伐。发达国家的实践显示,实行资产型养老金制度的国家一般来说其养老财富储备十分丰盈,这些国家的养老金制度往往具有一些相同的特征,即第一支柱养老金制度替代率都较低,第二、第三支柱养老金十分发达,并且账户制养老金普及率比较高。

第一,第一支柱强制性养老金替代率高的国家,养老资产储备都很低。例如,奥地利、希腊、卢森堡、土耳其第一支柱强制性现收现付制养老金的替代率分别是76.6%、95.7%、87.4%、64.5%①OECD(2011),Pensions at a Glance2011,OECD Publishing,Paris,p.119.,它们的养老基金占GDP的比重分别为5.5%、0.7%、2.7%、2.5%②OECD(2019),Pensions at a Glance2019,OECD Publishing,Paris,p.211,table 9.2.。相反,第一支柱养老金替代率低的国家,养老资产储备一般都较高。例如,澳大利亚、冰岛、荷兰、瑞士、英国、美国的替代率分别是11.8%、15.0%、29.2%、34.5%、31.9%、39.4%,它们的养老资产储备占GDP的比重均超过100%,名列前茅,分别是140.7%、161.0%、173.3%、142.4%、104.5%、134.4%。这就呈现出第一支柱替代率高,其缴费率必然也很高,既“挤占”了第二、第三支柱缴费资源,同时又降低了参保人对第二、第三支柱的需求意愿。

第二,养老财富储备丰厚的国家往往第二、第三支柱养老金十分发达。在绝大多数发达国家,由于历史等原因,国家举办的第一支柱养老金是传统的现收现付制,基金积累不多,法律规定其支付月数往往只有几个月。因此,养老资产储备雄厚的国家,其企业建立的第二支柱和个人建立的第三支柱养老金也都十分发达,尤其进入21世纪以来,发展速度很快(表1),其基金积累规模合计往往是第一支柱的10倍甚至十几倍。例如,美国的第二、第三支柱养老金储备规模是第一支柱的10倍,而瑞士是几十倍;相反,希腊采用的是典型的负债型制度,现收现付的第一支柱养老金支出规模十分庞大,替代率超过90%,但第二、第三支柱的建立则刚刚起步,养老金体系表现出明显的负债型特征,隐性债务巨大。

第三,养老财富储备丰厚的制度往往是与账户制养老金联系在一起的。引入和建立个人账户的养老金制度一般均为DC型基金积累制养老金,除个别国家以外,一般情况下,没有账户的DB型养老金资产储备规模较小,且整体养老金体系的负债型特征十分明显。账户制养老金从财产属性上讲是私人财产,但从功能上讲具有公共产品的性质,是应对老龄化的主要社会财富储备。国际实践显示,凡是账户制养老金发达的国家,其养老资产储备都十分雄厚。

第四,美国不仅是全球GDP规模第一大国,也是全球养老金资产第一大国。美国的GDP占全球GDP总量的四分之一,而养老金资产则超过全球养老金总量的二分之一。美国庞大的养老金存量和覆盖范围稳步扩大的增量不仅成为美国金融市场和经济增长的一个生产要素,也同时成为美国橄榄型社会及其广大中产阶层持有家庭财富构成的一个重要组成部分,进而成为战后以来美国保持消费信心和稳定社会的一个基石。对中国而言,GDP总量在过去40多年里突飞猛进,位居世界第二,在未来30年乃至更长的时期里,构建资产型养老金体系也应对标美国。

简而言之,美国作为典型的资产型养老金大国,其主要做法可归纳为以下四个转变。

表1 2001和2019年OECD与主要发达国家第二、第三支柱养老金排名变化

(二)美国第一支柱养老金从DB型现收现付制向“DB型部分积累制”的转变

前文提到正式创设“DB型部分积累制”的国家是加拿大,其于1997年实施改革。实际上,这个养老金新范式的首创者是美国。

美国基本养老保险“联邦老、遗、残保险信托基金”(OASDI)在1935年建立之初并未覆盖已经退休的“老人”,所以,在起步阶段其缴费率只有2%。随着退休人口的出现和逐渐增加,缴费率逐年提高。到20世纪70年代末,当制度建立之初的年轻一代逐渐进入退休年龄,缴费率已提高到10.16%。进入20世纪80年代,缴费率又连年上调,到1984年上调到11.4%。毫无疑问,随着“婴儿潮”即将进入退休年龄,老龄化不断加剧,进入21世纪后缴费率必将继续提高,子孙后代必将承受更大的缴费负担。

为解决这个问题,美国创造性地对其运行半个多世纪的DB型现收现付制进行了改革,决定从1988年开始利用3年时间将缴费率从11.4%快速提高到1990年的12.4%(图5),目的是形成一个资金池,利用“规模化”的利率收益来弥补未来出现的缺口,以期保持12.4%的缴费率恒定不变。美国1990年第一支柱养老金提高费率的改革成功地将DB型现收现付制转向“DB型部分积累制”,即在依然遵循DB型待遇计发公式不变、国债投资策略等其他政策不变的条件下,很快建立起一支资金池,资金池规模从1988年的1029亿美元逐渐提高到2019年的28970亿美元;基金率逐渐从1985年的24%提高到1993年107%、2001年的239%、2007年的345%①基金率(fund ratio)是美国社会保障总署度量基金充足度的一个指标,意指年初的基金资产余额储备可以支付养老金下一年度的百分比,这里指美国的基金余额规模从1988年的仅相当于支付3个月的规模提高到2007年的相当于支付3年半的规模。美国使用基金率与加拿大使用的“资产/支出比”都是测度基金资产余额规模可支付年数的一个工具。中国使用的是可支付月数。这里关于缴费率、基金率、基金枯竭等数据引自:Board of Trustees of the Federal Old-Age and Survivors Insurance and Disability Insurance Trust Funds,The2020Annual Report of the Board of Trustees of the Federal Old-Age and Survivors Insurance and Disability Insurance Trust Funds.Washington,D.C.April 22,2020,p.251;p.162,table VI.A.3;p.148,table V.C6;p.179,table VI.C6.,2019年回落至273%。与此同时,12.4%的缴费率从1990年确定至今始终保持不变(期间只有2011和2012年降至10.4%),据预测,可持续至2035年。

相对于传统的DB型现收现付制,“DB型部分积累制”的优势在于可积累一支可观的资金池,将利息收益作为填补由于保证不提高缴费率而导致出现的收支缺口的资金来源。由于美国“DB型部分积累制”设计的基金率水平明显低于加拿大,并恪守收益率较低的国债投资策略等原因,其可持续性也明显低于加拿大,因此,加拿大是继美国之后成为真正建立起典型的“DB型部分积累制”的国家。但无论如何,美国第一支柱养老金的改革使之一举成为“DB型部分积累制”的首创者,其所拥有的全球规模最大的缴费型养老基金可用于支付34个月的养老金。

图5 1971—2019年美国“联邦老、遗、残保险信托基金”(OASDI)增长(亿美元)

(三)美国第二支柱养老金快速实现从DB型向DC型的转变

西方发达国家的企业补充养老保险计划源远流长,绝大部分脱胎于传统的吉尔特式互助会制度。最早建立互助会的行业群体包括海员、矿工和公务员等。19世纪末和20世纪初,有些互助会转为由工会和雇主联合管理的DB型企业补充养老计划,有的企业和地方政府直接建立DB型补充养老保险计划。很多国家在建立第一支柱养老保险计划之前,企业和地方政府举办的补充性养老保险计划早已存在,这些雇主举办的养老金计划逐渐成为企业雇员薪酬的重要组成部分。例如,美国运通公司的DB型养老金计划建立于1875年[7],巴尔的摩和俄亥俄铁路公司的养老金计划建立于1880年,美国铁路公司的养老金计划建立于1930年,加州教师与公职人员养老金计划建立于1932年,等等。

DB型养老金计划有很多优点,例如,待遇优厚,工人无需为资产增值而操劳投资事宜,提高雇员对雇主的忠诚度等。但DB型计划也有很多难以克服的缺陷,例如,企业负担较为沉重,便携性较差和不利于工人跨企业流动,企业破产将导致其对养老金计划的承诺化为泡影,等等。为防止企业破产导致的社会后果,有些国家为其建立担保公司,对DB型养老金计划提供再保险。例如,1974年美国政府建立“养老金待遇担保公司”(Pension Benefit Guaranty Corporation,简称PBGC),截至2020年底,该公司承担养老金担保债务高达1220亿美元,覆盖5032个养老金计划和149万工人[8]。2004年英国成立“养老金保护基金”(pension protection funds,简称PPF)[9],旨在向破产或无力支付养老金的企业或工人继续支付养老金,并每月发布“PPF7800指数”,对全英企业养老金运行情况进行监测。截至2021年3月底,养老金保护基金盈余342亿英镑,全英企业补充养老金总资产1.76万亿英镑,总负债为1.72万亿英镑,在5318个计划中有2730个赤字,2588个盈利,总赤字达1443亿英镑。

20世纪70年代以来,为适应全球化趋势下劳动力频繁流动的需要,DC型企业养老金应运而生并受到各国雇主的追捧,他们纷纷放弃DB而建立DC型计划,有的企业在保留DB的同时增设DC型计划。在发达国家中,美国企业养老金的转型最为成功。DB型养老金计划的衍生类型很多,但一个共同的本质特征是“负债”,同样,DC型也有很多变形或混合计划,但它也有一个共同的特征,即它建立在资产基础之上,为美国提高养老金资产储备做出了巨大贡献。

(四)美国第三支柱的增长规模标志着从单支柱向多支柱的转变

美国第二支柱养老金的成功转型为推进发展第三支柱“个人退休账户”(individual retirement accounts,简称IRA)打下了坚实基础,成为其一个重要驱动因素。美国第二、第三支柱养老基金同时起步于上世纪70年代中期,如图6所示,1980年仅为1.1万亿美元,此后呈快速发展趋势,1998年第二、第三养老基金资产超过10万亿美元,2013年超过20万亿美元,2019年超过30万亿美元,达32.3万亿美元,40年增长了30多倍,超过了全球所有其他国家第二、第三支柱养老金资产的总和。相比之下,到2019年,英国(3.1万亿美元)、加拿大(2.8万亿美元)、日本(1.7万亿美元)仅增长了3倍,德国(2905亿美元)增长了4倍,法国(2880亿美元)增长了4.2倍,意大利(2184亿美元)增长了7.5倍。在美国32.3万亿养老金资产中,除去11万亿美元的第三支柱,第二支柱养老金中DC型达8.9万亿,占第二支柱总资产的42%,如果将第三支柱纳入进来,在32.3万亿第二、第三支柱养老金中,账户制养老金占62%[10]。

在G7乃至其他发达国家中,真正建立起第三支柱的国家并不多,即使已经建立第三支柱养老金的国家,它们的规模也非常小,且常常是以产品的形式出现,不像美国、加拿大和德国那样建立的是一个清晰的以个人账户为核心的、以税收政策支持作为基础的独立制度体系。截至2019年底,美国第三支柱“个人退休账户”的资产规模高达11万亿美元,超过当年GDP的50%,相当于所有发达国家第三支柱养老资产总和的若干倍,并名副其实地成为美国“三足鼎立”中一个独立的养老金支柱。与历史悠久的第二支柱养老金相比,美国第三支柱建立至今只有不到半个世纪的时间,但它已成为美国从单支柱转变为三支柱养老金体系的标志,成为个人和家庭财富构成的重要组成部分。

图6 1980—2019年美国第二、第三支柱养老金发展及其与其他G7国家的比较(亿美元)

(五)美国养老金体系完成从“自在成长”向“自为增长”的转变

在发达国家中,美国是号称世界上自由市场经济的典范,而德国是自称为“社会市场经济”体制的国家,法国则是国有经济比重较高、行政体系高度集中的资本主义国家,但是,在推进养老金发展方面,德、法采取的措施和干预程度却远没有美国有力。概而言之,美国养老金从“自在成长”逐步转向养老金“自为增长”,联邦政府干预和推动养老金发展的力度逐年提高,终于成为全球养老金头号强国和大国。美国推动发展养老金的具体做法可归纳为以下三个特征。

第一,立法先行,推动建立三个支柱。20世纪以来,美国关于养老金的立法多如牛毛,但最重要的立法有两部:一部是奠定第一支柱养老金大厦的1935通过的《社会保障法》,一部是推动第二、第三支柱走向世界的《员工退休收入保障法》(Eployee Retirement Incom Security Act,简称ERISA)。笔者曾对《社会保障法》的历史地位做过评述[11],认为英美不成文法系对养老金的立法比大陆民法系的立法更为发达。《社会保障法》至今已有86年的历史,经过无数次修订,目前已达200多万字[12],是美国人的“民生宪法”和“福利法典”,它覆盖了缴费型制度和非缴费型制度,框定了美国第一支柱养老保险“联邦老、遗、残保险信托基金”的制度框架,使之成为至今世界上运行最健康的DB型现收现付制养老金制度。至于1974年通过的《员工退休收入保障法》,可以说,没有这部立法,就没有美国第二、第三支柱的今天,正如有美国学者评价的那样,“事实证明,ERISA是对当今养老金计划影响最大的单一立法”[7]。这部立法从薪酬福利的角度对建立第二支柱的合格计划做了详细规定,既包括DB计划和DC计划,还包括DC计划中最低筹资标准、适用税法条款、投资和领取规则,等等,正是这部立法确立了美国第三支柱养老金“个人退休账户”制度。

第二,顺应潮流,及时修法,推动改革。为促进养老金发展新动向和新机制的涌现,美国立法进程及时跟进并纳入立法范畴。例如,为适应高薪群体的需求,1989年美国两名州议员建议允许个人在建立第三支柱“个人退休账户”时可以选择TEE型免税账户①E是Exempt的缩写,表示免税;T是Tax的缩写,表示纳税。三个字母表示三个环节,即缴费环节、投资环节和领取环节。EET意味着在缴费、投资环节免税,在领取环节纳税,指个税递延;TEE意指仅在缴费环节缴纳个税,在投资和领取环节免税,俗称“免税账户”;EEE意味着三个环节全部免征个税。,最高缴存额为2000美元。1997年制定的《纳税人减税法案》及时将“免税账户”引入第三支柱养老金并以立法提案人的姓名将其命名为“罗斯账户”。再例如,“自动加入”机制相对于自愿加入来讲有利于扩大养老金参与率和覆盖面,对其进行试点的企业越来越多,业界呼吁应及时将其纳入立法;“合格默认投资工具”(qualified default investment alternative,简称QDIA)机制最初诞生于美国,受到资产管理机构的青睐,因为它可避免由于个人投资决策不当而产生损失,有效保护参保人的切身利益。对这两个最新实践,2006年通过的《养老金保护法案》(Pension Protection Act,简称PPA)及时将其引入,并正式将第三支柱的免税账户延伸至第二支柱。

第三,部门配合,不断推动制度创新。在美国频繁修订养老金立法的同时,税收立法紧密配合,在共同推动第二、第三支柱养老金的进程中不断进行制度创新。例如,在1974年推出《员工退休收入保障法》之后,1978年通过的《收入法》在其“国内收入法”第401(K)条款中规定,允许工人领取工资时可税前设立账户并进行投资①《国内收入法》第401(k)的本质是允许员工选择让雇主将员工工资的一部分进入个人帐户中进行证券投资,并作为递延工资而无需缴纳联邦所得税,员工的个人所得税申报表中也无需将其列为应税收入,具体参见:https://www.irs.gov/retirement-plans/plan-sponsor/401k-plan-overview.,待退休后领取。该立法于1980年生效,1981年美国国内税务局就予以肯定和确认,正式将这款崭新的DC型退休计划——401(k)养老金推向市场,并很快在十几种不同类型的退休计划中脱颖而出,成为最受欢迎的DC型计划,为推动美国养老金从DB型向DC型转变做出了巨大贡献。截至2020年12月底,401(k)总资产达6.7万亿美元,计划数量超过60万个,参与人数超过6000万,其影响之大,涉众之广②https://www.ici.org/faqs/faq/401k/faqs_401k.,成为一款被称之为足以改变美国人退休方式的养老金计划。

四、中国建立资产型养老金体系的深远意义

(一)资产型养老金体系有助于社会稳定

类似401(k)的资产型养老金制度是“资产建设型”社会保障制度,而负债型养老金制度向参保人提供的是一种承诺,其待遇供给属于“权益预期型”。资产建设型社会保障制度的理论基础源自美国华盛顿大学(圣路易斯)迈克尔·谢若登(Michael Sherraden)在20世纪80年代末提出的著名的“资产建设理论”(assets-building theory)[13][14][15]。资产建设理论的主要政策主张是为每人建立一个“个人发展账户”(IDAs),这是资产建设的载体,在谢若登看来,“参加的人越多,国家就越强大”,尤其对穷人,政府应提供一定的配比补贴,通过这个账户投资让他们能够获得资产积累。因此,以资产为主的社会保障政策是指大规模促进公民和家庭的资产形成,以提高其创造性金融的潜力和增进其福利获取能力的一系列政策规则、法律法规。建立个人账户将有助于反贫困,传统的社会救助是以收入再分配为目的,提高的是穷人的收入消费水平,而不是他们的资产积累能力;注重收入消费的社会保障政策难以持久地改善穷人的生活,这就意味着对穷人发放补贴不是唯一的方式,并且面对人口老龄化和政府开支入不敷出等诸多挑战,以收入为主的福利政策应转向以资产为主的福利政策,这既可防止穷人的双脚永远地站在制度化资产积累的门外,也可防止对福利的过度依赖,因为资产与补贴最大的区别在于,资产可通过经营而获得收益。

谢若登的“资产建设理论”及其实践显示,资产积累可改变人格并表现在诸多方面。例如,在个人方面,可改变人们的思维方式和社会互动方式,激励追求人生长期目标并促进人力资本的开发,为个人创造未来新取向和新职业;在家庭方面,可促进家庭稳定,在生病、失业和婚变时减少收入波动,增加后代的福利水平等;在社会方面,有恒产者有恒心,更多地关心和爱护社会,有利于社会稳定;在国际比较方面,越是社会资产丰厚的国家,其家庭财富在国民财富占比就越高,账户制养老基金占比就越高,社会就越稳定。以新加坡为例,1993年,时任新加坡总理的李光耀对谢若登说,新加坡建立中央公积金制的目的“主要是基于社会和政局稳定的考虑”,有了个人账户制度,“人们就会对这个国家更忠诚”[15]。二战以来,美国国内之所以几乎没有发生过全国范围的社会行动和不稳定现象,美国家庭财富结构以及个人养老金的占比较高等这些因素被认为是其主要原因之一。

(二)资产型养老金作为长期资本,属于一种生产要素

第一,养老金制度既是一个社会安全网,也是经济发展战略的一个组成部分。建立和发展资产型养老金制度不仅有助于可持续的社会发展,也有利于可持续的经济发展。从可持续的社会发展来看,资产型积累制养老金实施市场化投资,在几十年的复利作用下,个人账户里缴费本金只占很小一部分,提高个人养老金的替代率有利于防止老年贫困并有助于社会稳定,成为一个民生安全网。从经济发展的可持续性来看,中国人口老龄化不断加剧,人口红利逐渐消失,对经济发展带来诸多负面影响,而资产型养老金可促进资本红利型经济结构升级。资产型养老金是可利用的长期资本,是可以创造社会财富的资本,甚至是一个生产要素,有利于服务实体经济。从这个角度看,养老金体系从负债型向资产型转变既是资本红利对人口红利消失的一个替代,也是中国经济发展战略的一个组成部分。

第二,构建资产型养老金体系有利于发挥资本市场推动技术创新的作用,为构建创新型国家做出贡献。在高收入经济体中,除一些以出口专属自然资源立国的国家(如石油输出国)以外,其余基本为科技创新型发达国家。据预测,“十四五”后期,中国将正式跨越“中等收入陷阱”,进入高收入国家行列[16]。在踏入高收入国家门槛之后,国内需求结构和生产函数都将发生较大变化。内循环不畅和供求脱节现象更加突出,诸多“卡脖子”的关键性科技瓶颈要解决,核心技术和关键零部件长期受制于人的窘境要扭转,内循环要求经济发展向创新驱动型国家转型,以提高供给质量和水平。资产型养老金体系是大国经济构建创新驱动型增长机制的一个重要条件,作为长期资本,它可推动科技创新在畅通循环中发挥关键作用,为强化企业创新主体地位创造外部条件,补齐产业链和供应链的诸多短板,带动和推动外循环。

但是,中国社会融资体制和资本市场缺乏长期资本,为外国长期资本的进入提供了空间,诸多新经济和新技术背后均可看到发达国家长期资本的影子,在这些长期资本背后也可看到发达国家养老基金的影子。中国的风险投资和创业投资需要长期资本,需要直接融资尤其是股权融资风险共担、利益共享机制的独特推动作用,需要中国本土化的资产型养老金制度的资金供给,这是资本市场服务创新驱动的战略性制度安排。

第三,构建资产型养老金体系有利于供给侧结构性改革,降低企业杠杆率。长期以来,由于资本市场不发达,中国社会融资体制以间接融资为主。例如,截至2020年9月底,中国社会融资存量中直接融资79.8万亿元,仅占社会融资规模总量的29%[17];从社会融资的增量看,多年来,90%以上的为间接融资,直接融资一般仅占几个百分点。由此看来,中国社会融资体制高度依赖各种形式债务融资,呈典型的债务驱动型经济增长模式特征。在这种融资体制下,企业的发展必然要承受居高不下的负债,杠杆率不高的企业就难以维持,难以扩大再生产,企业债务风险逐渐向银行集聚,而银行要管控金融风险就需控制企业债务,这又使经济发展承受下行的巨大压力。

供给侧结构改革中实施的“三去一降一补”,虽然“去杠杆、降成本”取得了明显成效,但债务驱动型经济增长的本质特征仍然未得到根本扭转。走出这个“怪圈”的战略性制度安排就是大力发展资本市场,引入长线资金,提高直接融资比重,培育和壮大股权资本,变债务驱动型为股权驱动型,这是降低企业杠杆率的根本措施。

第四,构建资产型养老金体系有利于提高直接融资比重,降低“股本金赤字”。陈元指出,在中国经济发展中“出现了泛债务化的经济循环”,“经济当中最多的是债务,最少的是资本和股本”,“中国经济的股本金短缺、股本金赤字的问题变得非常突出”,“只靠债权在运转,经济运转到最后会出现很多严重的问题”[18]。中国资本市场的长期资金渠道窄,规模小,这是导致“股本金赤字”的主要原因之一,而构建资产型养老金体系可带来长期资金和股权资金,改善资本市场投资者结构,提高机构投资者占比,不仅有利于资本市场的稳定,还有利于引领长期投资和价值投资理念;有了源源不断的长期资金就会自然产生长期投资主义,反之,缺乏长期资金就必然出现“泛债务化”和高杠杆率。中国是国民储蓄率最高的国家之一,最具备建立资产型养老金体系(第二、第三支柱)的客观条件。

如果庞大的银行储蓄没有转化为养老基金,它就是债权资金的主要源头,债务驱动就会主导经济发展;如果将银行储蓄转化为资产型养老金,就可提高直接融资比重,成为资本市场的股权资金的源泉,另一方面,还可提高养老金的回报率,这是一个双赢的养老金体系,正是从这个角度看,养老金制度是一种生产要素。

(三)资产型养老金可提高其在资本市场的占比水平

第一,资产型养老金有利于建立多层次资本市场。以国内大循环为主体的双循环必然要求加快金融供给侧结构性改革,提升金融为实体经济服务能级,完善资本市场基础制度,进而要求不断优化资本市场机构投资者结构,健全多层次资本市场体系,完善金融供给侧结构性改革,引导长期资金入市,为资本市场提供长期稳定的资金来源。中国银行保险监督管理委员会的郭树清指出,“加快养老保险第二和第三支柱建设,推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平”[19]。养老金资产储备是应对老龄化社会财富储备的主要财富储备形式,第二、第三支柱养老金作为养老金融资产储备的核心资产,将第二、第三支柱养老金在资本市场的占比作为一个衡量指标,既可测度养老金资产作为应对老龄化社会财富储备的一个指标,也可作为衡量中国资本市场与发达国家资本市场进行跨国比较的一个指标。考察养老基金在资本市场占比的世界平均水平是非常有意义的。到2035年中国经济发展水平将达到中等发达国家水平,需要对第二、第三支柱养老金在资本市场占比情况与世界平均水平的差距进行考察。

表2 2018年中国与五组国家第二、第三支柱养老金占资本市场平均水平

第二,第二、第三支柱养老金在资本市场占比的世界平均水平测算(表2)。经对可获得的2018年68个经济体可比口径数据的梳理,发现68国第二、第三支柱养老基金规模为43.8万亿,它们在资本市场的占比是19.9%,从某个角度看,这个占比水平可被认为是“世界平均水平”,因为68国的第二、第三支柱养老金约占2018年全球第二、第三支柱养老金总量47万亿(估计数)的93%左右,GDP总量占全球GDP的71%。其中,第二、第三支柱养老金在资本市场占比最高的两个国家分别是澳大利亚(66.4%)和加拿大(37.2%),占比最低的两个国家分别是埃及(0.20%)和印度尼西亚(0.63%);在资产配置中持有股票比例最高的国家和地区分别是博茨瓦纳(67.23%)和中国香港(57.53%)。

第三,不同组别国家的第二、第三支柱养老金在资本市场的占比水平比较。除上述“世界平均水平”以外,我们还可根据第二、第三支柱养老金在资本市场占比水平再划分为4组国家:一是OECD国家,其占比平均水平为23.9%;二是GDP七强,其占比平均水平为18.8%;三是养老金七强,其占比平均水平为27.9%;四是盎格鲁圈6国,其占比水平平均为29.7%(表2)。这5组数据显示出这样一些规律:GDP大国几乎均为养老金强国,养老金强国几乎无一不是养老金入市比例最高的国家,养老金入市比例高的国家几乎都是资本市场十分发达和成熟的国家,而资本市场发达的国家几乎都是科学技术世界领先的创新型国家。

第四,达到养老金在资本市场占比世界平均水平的根本出路在于大力发展第二、第三支柱。表2显示,68国第二、第三支柱养老金占GDP比重为72%,OECD国家的平均占比水平是81%,GDP七强更高一些,高达91%,而养老金七强的平均水平已超过GDP,达117%,最高的是盎格鲁圈6国,高达GDP的129%。如果将68国第二、第三支柱养老金平均GDP占比水平72%作为世界平均水平,虽然它在这五组国家里平均水平最低,但对中国而言也意味着2018年第二、第三支柱养老金规模需达64万亿左右,这充分说明,构建资产型养老金体系,大力发展第二、第三支柱养老金是非常急迫的。

(四)提高养老金在资本市场占比的改革路径

第一,中国窄口径养老金在资本市场占比与世界平均水平存在的差距。考虑可比口径,本文将中国入市的四个板块养老金称之为宽口径,将第二、第三支柱称之为窄口径。2019年中国窄口径第二支柱养老金为2.5万亿元(第三支柱规模太小,忽略不计),按25%持仓比例,进入股市的资金仅为0.625万亿,占股市市值的1.1%,与土耳其(1.62%)和泰国(1.19%)大致相当。在考察“养老金占GDP”“养老金占资本市场”和“养老金投资股票占全部投资的比例”指标时会发现,中国这3组数据之间的比值还是理性的,这说明中国养老金在资本市场占比的水平之所以如此之低,主要是因为第二、第三支柱养老金规模太小。从宽口径来看,在中国11.6万亿元各类养老金中,如不包括第二、第三支柱养老金,实施市场化投资的养老金仅为2.6万亿,由此推算(在剔除海外投资之后),宽口径下养老金在股市的占比约2.2%,这个占比与外国任何一组国家的窄口径相比也是非常低的,同时也说明加快第一支柱养老金进入投资体制进程是非常必要的。

第二,中国提高养老金在资本市场的占比水平对养老金规模要求的测算。中国第二、第三支柱养老金在资本市场占比要达到19.9%的世界平均水平,在假定2019年实际持仓比例为25%的条件下,其基金规模需至少达到50万亿元。很显然,目前第二、第三支柱养老金的规模只及这个目标的1/20,差距很大,如果按照美国第二与第三支柱的资产规模是2:1的比例来推算,第二支柱需超过33万亿,第三支柱需达到17万亿;由此进一步推算,就第二支柱来讲,实现33万亿元的目标需全国非私营企业单位和私营企业单位职工2.5亿职工全部建立企业年金①2.5亿职工包括非私营单位职工1.7亿人,私营企业的制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。引自《中国统计年鉴2020》(电子版),国家统计局官网:http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/。,人均账户缴费累计余额需超过13万元。参考一下住房公积金制度可得知,该制度建立21年来,缴存总额为17万亿元,目前缴存余额6.5万亿元,实缴职工为1.49亿人②《全国住房公积金2019年年度报告》,见住建部官网:http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/202006/t20200612_245841.html.,人均账户仅为4.4万元。至于实现第三支柱17万亿元的目标,若假定在4.42亿人的城镇就业人员全部建立个人账户的条件下,人均账户缴费余额需高达3.85万元。而事实上,美国建立第二支柱和第三支柱的人数分别只占全部人口的57%和36%[10]。

第三,中国养老金在资本市场占比达到世界平均水平的实现路径。上述分析显示,实现养老金在股市占比达19.9%的世界平均水平需50万亿左右的养老基金规模,而50万亿元意味着占GDP的比重接近50%,低于68国的平均水平,这可以被认为是中国建立资产型养老金制度的一个门槛。但很显然,第二、第三支柱养老金资产规模“达标”的压力很大,不能一蹴而就。从理论上讲,全国住户存款82万亿(以2019年为例),窄口径养老金50万亿元的门槛是可行的,但在实践上,银行存款转换为个人账户养老金的条件需逐渐创造。鉴于此,我们的策略是应发挥中国特色,四个板块齐头并进,尽快缩短养老金规模比与世界平均水平的差距,既包括第一支柱养老金的统筹基金采取加拿大式的“DB型部分积累制”,还包括未来适时做实个人账户以进行市场化投资,同时也包括扩大全国社保基金规模。当然,最重要的是以发展第二、第三支柱为主,力争到2050年养老金在资本市场的占比达到世界平均水平。

五、中国第一支柱养老金向资产型养老金过渡的策略

(一)向资产型养老金过渡的模式抉择与实现路径

从理论上讲,第一支柱向资产型养老金制度过渡有两种路径可供选择。一种是采取“DC型完全积累制”的智利模式。这个诞生于1981年的养老金模式曾风靡一时,受到一些拉丁美洲国家和其他国家的追捧,至今长盛不衰。中国香港特别行政区于2000年建立的强积金制度实行的就是完全积累制,至今运行良好,在亚洲堪属独树一帜,截至2020年3月,养老基金市值净资产8678亿港元,覆盖人数261万人,人均账户余额约33万港元[20]。但由于这个模式需要天文数字的转型成本,绝大部分发达国家望而却步。香港地区之所以能够成功建立“DC型完全积累制”养老金制度,是因为在建立强积金之前香港尚未有强制性缴费型第一支柱养老金,无需支付转型成本。

另一种路径是采取“DB型部分积累制”。作为“DB型部分积累制”的典范,加拿大通过全球资产配置的市场化投资策略获取市场超额回报,以实现从人口红利型向资本红利型养老金制度的转变。根据加拿大公布的预测期长达百年的精算报告,这个资产型养老金制度承诺在百年内不提高缴费率,不降低替代率,同时还能确保资产规模持续扩大[21]。自1997年加拿大建立这个资产型制度以来,“DB型部分积累制”各项指标均符合当初的预测,被业界称之为“枫叶革命”。

中国基本养老保险制度实行的是统账结合。实践证明,在参保人的缴费遵从度很低、制度激励性很差的条件下,两种路径都面临困境:第一种路径在目前走不通,因为个人账户至今空账运行,蜕变为“准名义账户制”①真正的名义账户制(NDC)是一个封闭运行的体系,在现收现付制的融资方式下,短命者补长寿者,制度账面的名义资产等于制度的隐性债务。而目前中国的个人账户是一个开放式系统,即低于平均寿命预期的短命者“剩余”的名义账户资产转换为真实资产一次性补发或遗赠,高于平均寿命预期的长寿者账户养老金实行终身发放,账户系统的名义资产小于隐性债务,账户养老基金的“天生缺陷”是不能实现收支平衡。故此,作者将目前中国空账运行的账户系统称之为“准名义账户”。但为表述方便,行文中仍使用名义账户概念。,遑论建立完全积累制。第二种路径在中国也存在障碍,社会统筹部分是DB型现收现付制,多年来,道德风险和逆向选择导致费基不实,制度收入不能实现应收尽收,难以实现“DB型部分积累制”。

尽管如此,中国第一支柱养老金向资产型过渡的关键仍是坚持统账结合。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出:“坚持社会统筹和个人账户相结合的基本养老保险制度,完善个人账户制度,健全多缴多得激励机制。”中央决策部署的思路是清晰的、前瞻的。坚持统账结合是向资产型养老金体系过渡的一个捷径,从策略上讲,这个捷径的含义有以下三层。

一是保留个人账户。尽管目前的个人账户采取的是名义账户制,但保留它就相当于保留了一个精算因子,可部分发挥多缴多得的激励作用,与人口老龄化建立一个内在联系。取消个人账户意味着完全回到“DB型”计发方式的现收现付制,会加快降低制度的激励性,在缴费遵从度低下的条件下会恶化制度的财务可持续性。

二是择时扩大个人账户。个人账户不但应保留,还需择时扩大账户比例,目的是为了在缴费遵从度严重缺失的环境下,重构多缴多得的制度激励性,鼓励参保人按真实收入缴费,与住房公积金实行同一个缴费基数和规则,以提高养老保险制度收入能力和个人养老金替代率。扩大个人账户是夯实费基、提高统筹基金规模、促使社会统筹走向“DB型部分积累制”的抓手。

三是适时做实个人账户。第一支柱养老保险个人账户是夯实养老金财富储备的载体之一。扩大账户后,随着制度激励性的提高,在社会统筹基金规模逐渐扩大的同时,账户基金规模也将不断扩大。从“十四五”至2035年,随着生物收益率逐年下降,做实个人账户的条件将逐渐具备,这时,“社会统筹+个人账户”可逐渐从“DB型现收现付制+名义账户制”向“DB型部分积累制+DC型完全积累制”过渡,最终完成向资产型统账结合制度的转变。

(二)扩大个人账户的具体构想及其目的

扩大账户的目的是为建立激励相容的机制设计,笔者自十几年前提出扩大个人账户以来始终坚持这一改革主张②2005年笔者提出扩大城镇职工基本养老保险的个人账户,主张将雇主缴费的一部分划入个人账户。见笔者如下两篇文章:个人账户资产对社会保障可持续性的作用.见高鉴国、展敏主编.资产建设与社会发展[M].北京:社会科学文献出版社,2005年版第112-122;“时间一致性”对社保理论的贡献——税率对劳动供给的影响[J].中国人口科学.2005(1):29-41。近年来关于扩大个人账户的论述见笔者如下两篇文章:养老保险降低缴费率与扩大个人账户——征缴体制改革的“额外收获”.行政管理改革[J].2018(11):13-22;郑秉文,周晓波,谭洪荣.坚持统账结合与扩大个人账户:养老保险改革的十字路口[J].财政研究,2018(10):55-65。。个人账户空账运行为扩大账户比例“创造”了条件,因为名义账户的扩大无需支付转型成本,其具体构想是将企业缴费的一部分划入个人账户。在目前的24%总缴费中,个人账户8%全部来自个人缴费,企业缴费16%全部形成社会统筹,个人账户与社会统筹的比例结构为1∶2,这显然是以现收现付制为主、积累制为辅的缴费公式;如果从企业缴费划入8%进入个人账户,形成个人账户与社会统筹的2∶1缴费结构,可在没有提高个人费率的情况下,将目前的“个人账户比例+社会统筹比例”的“8%+16%”改革为“16%+8%”,这意味着社会统筹的隐性负债规模缩小了,保留下来的8%社会统筹仍可发挥制度再分配和共济的作用。

扩大养老保险个人账户、建立配比缴费的激励相容机制,其主要目的是为了激励职工像住房公积金那样以真实工资收入作为缴费基数多缴费。自建立基本养老保险制度以来,缴费基数始终明显低于真实收入,虽然名义缴费率28%(2019年以前),但实际缴费率却很低,只相当于15.8%。在缴费遵从度较低的环境下,唯有扩大个人账户、提高缴费积极性,才能实现参保人按真实收入缴费的目的,进而可实现社会统筹基金向“DB型部分积累制”过渡,账户基金从名义账户(NDC)向做实个人账户(FDC)转型的目的。制度收入提高之后,目前24%的总缴费率还有较大的下降余地,并在目前46%的社会平均替代率不变的前提下,减少财政转移支付的压力。

自2001年实施做实个人账户试点以来,笔者始终认为在GDP高速增长的条件下做实个人账户难以实现,应向名义账户转型。为此,笔者从2003年开始连续撰写文章倡导实施名义账户制[22],在2007年劳动社会保障部委托承担的中国养老保险制度改革课题中提出包括扩大个人账户、部分实行名义账户制的“混合型”统账结合的改革思路①该课题2008年5月完成后向劳动社会保障部做了汇报,10月向社会公布,见张丽的报道:《“理想国”能否成真?》,载《中国社会保险》,2009年第1期,第24-26页。该课题的简化版以《中国社保“名义账户”改革新思路——“混合型”统账结合》为题的“译者跋”形式刊发,见罗伯特·霍尔茨曼、爱德华·帕尔默主编,郑秉文等译.名义账户制的理论与实践——社会保障改革新思想[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2009年版。,并认为实行名义账户是客观规律使然,是“艾伦条件”的必然结果,是不得已而为之。现在笔者提出将来可逐渐做实个人账户,同样也是“艾伦条件”发生变化的结果。根据预测,2030—2040年社会平均工资增长率将稳定在5.0%~4.0%[5],人口增长率为负0.5‰至负1.7‰②联合国人口总司官网:https://population.un.org/wpp/.,生物收益率将从以往的两位数降至4.9%~3.8%[5],这些外部经济环境的变化为做实个人账户提供了可能。

加拿大在20世纪60年代建立的强制性基本养老保险制度(CPP)是“DB型现收现付制”,当时的实际工资增长率(经过通货膨胀率调整后,下同)平均高于5%,而实际利率(调整后)平均为2.4%。进入20世纪90年代之后,加拿大政府预测其实际工资增长率将下降到2.1%,于是在1997年实施改革,将基本养老保险及时转型为“DB型部分积累制”[23]。24年的实践证明,随着“艾伦条件”的变化,加拿大养老金制度从负债型制度转变为资产型制度是非常正确的,制度运行达到预期目的。

(三)其他资源用于做实个人账户的可行性分析

“艾伦条件”的变化只是为做实个人账户提供了外部条件和可能性,而解决做实个人账户的资金来源则具有现实意义。随着时间的推移,试图采取2001年试点时主要依靠中央和地方两级财政补助来做实个人账户的可能性越来越小,因为在经济下行压力下,中央和地方财政收入受到的约束将越来越大。此外,潜在用于做实个人账户的资源似乎只有国有资本的划拨可予以考虑。

党的十八届三中全会和五中全会明确作出“划转部分国有资本充实社会保障基金”的战略部署。2017年底国务院发布了《关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发〔2017〕49号),正式启动了国资(国有资本的简称)划转全国社保基金;2019年底财政部等五部门联合下发的《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(财资〔2019〕49号)规定到2020年底全部完成划转。2021年1月,中央层面国资划转工作全面完成,共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元[24]。

第一,划转国资的目的不是为了做实个人账户。上述关于划转国资的文件明确规定,划转国资的目的是填补因实施视同缴费年限政策形成的企业职工基本养老保险基金缺口,而不是用于做实个人账户。“视同缴费年限”是建立养老保险制度之初在“中人”群体存在的一个特殊历史遗留问题。根据人均预期寿命,从1997年养老保险统一制度开始算起,“中人”视同缴费年限政策的执行期至少要延续到2050年,才能完全“消化”掉这个历史遗产。因此,国资划转用于做实个人账户的可能性几乎是没有的。

第二,国资划转的规模与账户记账额之间存在很大差距。随着缴费年限的逐年增加和覆盖面的逐渐扩大,记账额快速攀升:2012年全国个人账户记账规模仅为2.95万亿元[25],2019年提高到7.65万亿元,2025将达12.67万亿元,2028年高达15.29万亿[5]。相比之下,即使中央层面划转的1.68亿元国有资本可以用于做实个人账户,其效果也是杯水车薪。地方层面的划转工作目前正在进行之中,据有关报道[26],浙江、云南与河北三省划转工作已结束,分别划转国资158亿、185亿元和193亿元。据此推算,全国范围内的地方层面国资划转规模不会超过1万亿元,与中央层面划转的国资合计不到3万亿元,与全国个人账户记账额相去甚远。

第三,绝大部分划转的国有资本不具有流动性。在已完成划转的国有资本中,企业集团股权占相当规模,划转后不能变现,即使可以用于做实个人账户,在操作上也是不适用的,没有流动性。由此看来,可用于做实个人账户的中央和地方国有资本总计大约只有一两万亿元左右。当然,国资划转的目的不是为了股权变现,真正能够每年用于充实养老保险制度的是股权分红,但股权分红的现金流估计每年只有几千亿元,与做实个人账户所需资金规模相去更远。

上述分析显示,将国资划转作为做实个人账户的资金渠道来源在规定上和操作上都是不可能的,也是行不通的。其实,将社会统筹部分转变为“DB型部分积累制”,也鲜有从外部注入资金转型成功的案例,国际实践证明,1990年美国和1997年加拿大基本养老保险制度向资产型转变时完全是依赖修改立法、在短期内快速提高缴费率形成资产池的。从中国基本养老保险制度庞大的个人账户记账额规模来看,任何其他资源都难以承担起做实个人账户的重任,任何试图通过制度外“找钱”的传统思维方式来维系养老保险制度财务可持续性或“打造”一个资产型养老金体系都是不适用的,也是不现实的,唯有养老保险制度参保人的缴费才是向资产型制度转变的正途。因此,扩大个人账户、建立激励相容的机制是第一支柱养老金制度从负债型迈向资产型的关键所在。

六、中国构建多层次资产型养老金体系的政策思考

(一)四个板块和两个方面要联动改革

夯实应对人口老龄化的社会财富储备,构建资产型养老金体系涉及四个板块,即第一、第二、第三支柱和全国社保基金(理事会)。这四个板块需统筹安排,共同发展。这四个板块在向资产型体系转变的进程中涉及两个方面的改革,一个是税收制度的配套改革,一个是四个板块自身的制度改革。

在四个板块中,第一支柱养老金为税收全免型(EEE),第二和三支柱账户制养老金均为个税递延型(EET),全国社保基金也享有税收优惠(简称税优)[27]。因此,在第一支柱养老金和战略储备基金的改革中,其着力点不是税收政策的运用,而是制度设计的科学调整。相比之下,第二、第三支柱的改革既要依靠税优政策的撬动,还要依赖制度设计本身的改进和完善,二者缺一不可。

(二)关于税收制度的配套改革

从《十四五规划纲要》实施时期到2050年,在中国养老金体系向资产型转变进程中税收改革任重道远,应分两步走。

第一阶段是2020—2035年,税收改革的主要内容是建立一个养老金友好型个人所得税制度,其主要政策含义是个税改革应坚持宽税基、简税制、低税率、严征管的原则。个税免征额的本质属于“个人生计豁免”。随着社会平均收入的不断提高,恩格尔系数正大幅降低。2018年个税免征额提高到5000元以后,如再加上“五险一金”和附加专项扣除,综合收入纳税人的“实际免征额”接近万元,在北京市甚至超过社会平均工资。纳税人覆盖面的大幅下降不仅损失了所得税的累进性,而且使个税逐渐演变为“精英税”,第二、第三支柱养老金的建立就必然呈现“精英化”趋势。正是由于这个原因,企业年金始终饱受“富人俱乐部”的诟病,正在试点的税延型商业养老保险的税优比例“不敢”提高,怕受到“富者愈富”的质疑,于是第二、第三支柱的壮大与发展就陷入一个怪圈:低收入群体与之无缘,高收入群体嫌税优比例太低而不屑一顾,这就是企业年金参与人数难以扩大的根本原因之一,也必将成为制约第三支柱发展的一个主要因素。下一步个税免征额的调整应朝着“大众税”的方向发展,使之能够体现“个人生计豁免”的本质,与恩格尔系数的某个百分比进行指数化挂钩,只有这样,第二、第三支柱才有可能成为“大众养老金”,多层次、多支柱养老保险体系才能发展起来。个税免征额的提高与多支柱养老金的建立是短期社会利益与长期社会利益的关系,作为一个长期的福利制度,孰重孰轻一目了然。

第二阶段为2035—2050年,税收政策配套改革主要有三项任务:一是加快完善分项所得税制向综合所得税制转轨的进程。2020年个税改革取得良好效果,但其改革目标最终应以家庭总收入为单位的年终汇算清缴,这是推动和带动家庭成员参与第二、第三支柱养老金体系的重要举措,也是美国、加拿大等发达国家扩大第二、第三支柱参与率的基本经验。二是对三支柱养老金税优比例应统筹安排,重新搭配三支柱养老金之间的税优比例。第一支柱缴费率已从28%降至24%,这是一个长期的制度安排,而缴费是一种资源,下降的4个百分点应平移至第二、第三支柱养老金,旨在提高第二、第三支柱的税优比例,并且随着各支柱缴费比例的调整,其替代率也应随之调整,为发展多支柱养老金留出空间,同时还可实现降低第一支柱财政风险的目的。三是尽快增设包括个人资本利得税在内的新税种,这是推动发展第二、尤其第三支柱的根本条件,是鼓励职工和居民建立第二、第三支柱养老金的根本动力。在资本利得税缺位的情况下,“水位低”的“场外”银行存款不可能流向“水位高”的“场内”养老金账户,国际实践证明,凡是第二、第三支柱养老金发达的国家,无一不是建立资本利得税的国家。

(三)关于三支柱养老金的制度改革

三支柱养老金的改革选项可以列出一个很长的清单,这里仅提出如下最主要的改革选项。

第一支柱养老金财务可持续性的关键在于提高激励性。越早建立多缴多得、长缴多得的激励机制,制度的财务可持续性就越好。就目前所及,扩大个人账户是构建激励相容机制的重要抓手,如不将个人账户的激励性利用起来,《十四五规划纲要》提出的健全养老保险制度体系,促进基本养老保险基金长期平衡的目标将难以根本解决,终身财务安全的目标难以实现。此外,实现基本养老保险全国统筹、完善划转国有资本以弥补因实施视同缴费年限政策形成的基金缺口、延迟法定退休年龄、完善养老金待遇调整机制等各项改革,均应按要求在“十四五规划”历史时期顺利完成。

第二支柱企业年金参与率的提高是建立多层次、多支柱养老金体系的重要驱动力。企业年金的参与率早在六年前就出现断崖式下跌,从两位数增长率降至个位数(2019年除外)。为扩大参与率,应尽快修订《企业年金办法》,引入和建立“自动加入”机制,这是目前第二支柱的一项重要改革选项,同时要辅之以放开个人投资选择权、建立“合格默认投资工具”(QDIA)、提高税优比例、缩短直至取消归属期、大力发展集合计划等配套政策,取消建立或参加企业年金必须以参加第一支柱养老保险为前提的规定。在启动建立第三支柱的同时,不应忽视第二支柱全面深化改革的重要性。发达国家的经验证明,第三支柱的绝大部分资产来自第二支柱的转移,第二支柱是积累养老财富储备的基础中的基础,是账户制养老金的主力军,且企业年金已经运行17年,有了一定基础,应坚持一张蓝图绘到底。

第三支柱2.0版本的顶层设计应尽快出台。第三支柱养老金是资产型养老金体系的生力军。目前,税延型商业养老保险试点已超期两年,如将其视为第三支柱的1.0版本,2.0版本的顶层设计亟待早日实施。根据国际经验和通行做法,第三支柱账户制养老金的最佳实践应包括但不限于这样一些内容:一是要体现账户制的本质,即指税优政策的享有主体是账户持有人,载体是个人账户,而不是某些特定产品;二是账户持有人可通过这个账户投资和购买所有合格金融产品,包括商业保险产品、公募基金和银行理财产品等,以提高第三支柱的便利性和可及性;三是打通第二和第三支柱,使第三支柱成为第二支柱的“蓄水港湾”,实现两个支柱的双赢;四是居民申请建立第三支柱,无需以参加第一支柱或第二支柱为前提条件,三支柱之间的关系应是并列的关系,而不应是具有前置条件的递进关系;五是要大幅提高税优比例,为高收入群体留出较大的投资空间;六是吸取税延型商业养老保险的教训,简化抵扣个税的流程和手续,等等。

(四)关于全国社保基金的功能定位

作为养老金资产体系的第四个板块,全国社保基金是夯实应对人口老龄化社会财富储备的主战场,是中国构建资产型养老金制度的一个特色和优势,应顺势将其做大做强。全国社保基金的主要改革选项有两个。

第一个是适时建立“外汇型”战略储备养老基金,由全国社保基金托管并投资管理。中国是外汇储备第一大国,占全球外汇储备的四分之一。建立“外汇型”主权养老基金是应对人口老龄化的重要社会财富储备形式之一,在外汇储备高峰期应抓住历史机遇,还汇于民。

第二是调整全国社保基金的功能定位。自全国社保基金成立以来,其功能始终被定义为“国家社会保障储备基金,用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂”①《全国社会保障基金条例》,见全国社保基金理事会官网:http://www.ssf.gov.cn/flfg/tzflfg/201603/t20160329_7023.html.。但就目前的规模而言,全国社保基金仅够支付全国5个月的养老金,与其功能定位相比显得有点尴尬,且随着时间的推移,其资金筹集来源受到的约束将越来越大。从理论和实践来看,目前国际上尚未看到对储备基金规模有科学、统一和权威的定论,重要的是,展望未来,《全国社会保障基金条例》规定的诸项资金筹集方式均难以使其规模成长到与其功能定位相匹配的程度,即随着经济下行压力的不断加大,中央财政预算拨款难有像以往那样的注入力度;国有资本划转已成定局,1.68万亿元难以担负起未来重任;博彩收益占比将逐年缩小;现有基金规模太小,复利条件下的投资收益对其做大做强的贡献率也十分有限。

从发展的视角看,在第一支柱基本养老保险基金收支规模和累计结余规模不断提高的趋势下,在做实个人账户和社会统筹实行“DB型部分积累制”的预期下,全国社保基金的相对规模将逐年下降,其功能定位将越来越尴尬。鉴于此,长期看,全国社保基金的出路在于将其功能定位调整为“国家社会保障储备基金和国家基本养老保险基金的机构投资运营者”,换言之,全国社保基金应逐渐转向以基本养老保险基金投资运营为其主要功能,对资产型的第一支柱养老金制度而言,二者相得益彰,既要成为储备基金的投资者,同时更要成为基本养老保险基金的投资者和运用者,最终成为基本养老保险制度日常运行的参与者和智库提供者。