三岛由纪夫:毁誉参半的文坛奇才

〔英国〕托马斯·格雷厄姆

痴迷于角色扮演

一个矮小却干净利落的身影傲立在陽台上——好像那是他的舞台,正在向集结在下面的自卫队士官发表演说。他就是三岛由纪夫,原名平冈公威,是日本当时最著名的作家。1970年11月25日,他来到位于东京的自卫队总部,绑架了陆军指挥官,令其集合自卫队官兵,企图发动政变。他痛斥深受美国影响的宪政制度,指责士官们的软弱无能,号召恢复战前天皇作为国家领袖的神圣地位。下面的士官一开始出于礼貌保持着安静,或者只是因为震惊而失语,但很快便骚动起来,嘲笑声和挖苦声淹没了他的声音。三岛退回室内,愤然道:“他们没听懂我的话。”然后跪下来,像武士一般切腹自杀。

三岛由纪夫的死震惊了整个日本。他是文坛奇才,崇尚男性力量之美,富有煽动性但又荒谬怪诞,类似美国的诺曼·梅勒,又像法国的米歇尔·维勒贝克。但貌似故作姿态的表演突然变成了现实。那天上午恰逢日本第64届国会召开,天皇本人也出席了会议,首相对来年的政府工作日程安排发表了演说,但三岛事件抢了人们的注意力——自二战结束后日本未再有人切腹自杀。

“有人认为他疯了,有人认为这是他一系列表现癖行为的谢幕演出,妄图以死撼世而永载青史,然而却因此声名狼藉。”日本哲学家石黑英子在1975年为《纽约书评》所撰短文中如是评价,“少数右翼人士将其自杀视为对当时日本的爱国抗议行为,其他人则将其视为一场绝望而令人毛骨悚然的闹剧,策划者其人少年得志,又无法忍受中年之后陷入平庸。”对于这个问题,三岛由纪夫曾经跟妻子说:“即便我现在不能被人们理解,那也没有关系,50年或者100年后,日本终究会理解我的。”

1949年,三岛以小说《假面自白》初登日本文坛,20多岁便一举成名。这部小说实际上是本自传,些许讳饰后冠以小说之名,讲述了一个柔弱敏感的男孩几乎受到祖母囚禁,被迫伺候生病的祖母。他无法出去跟小伙伴玩耍,终年困在祖母充满病态幽香的昏暗卧房里。

然而,男孩的思想就是在那间卧室里逐渐发展起来的。幻想和现实是一对双胞胎,从不会分开,但后来幻想逐渐占据了主导地位。祖母离世,男孩挣脱牢笼,对角色扮演产生了一种痼恋,生活就是他的剧院。他无法控制自己,将周围的生活敷上一层幻想。男人和男孩,尤其是肌肉发达、阳刚率直的那类,总是充斥在他那鲜活骚动甚至猛烈狂野的白日梦中。与此同时,他挣扎于自己的畸态心理和貌似正常的矛盾中。他学会了如何扮演自己的角色:“心不甘情不愿的化装舞会已经开始。”

美和破灭

《假面自白》描述了男孩的整个青春期,将其内心世界和外部生活的杂错交织及其同性恋倾向的觉醒呈现在读者面前。从很多角度来说,这本书是理解三岛由纪夫的生活及日后作品的关键。他的审美敏感与其性意识密不可分,是其作品的主导基调。在应征入伍和自我牺牲近在眼前甚至触手可及的年代,小说中的自白者“全心接受战时流行的死亡信条”。?而三岛由纪夫本人则坚信,美之所以珍贵,在于其转瞬即逝——在其毁灭的瞬间达到极致巅峰。这种信条中混杂着他对男性躯体的向往,而自白者本人懦弱单薄,崇尚骁勇善战的武士和鲜血迸射的牺牲。他用超脱淡然的口吻描述着“深夜、鲜血和死亡”的个人世界中所充斥的“最精致的残忍和最细密的罪恶”。

但《假面自白》也展示了表演和现实之间扑朔迷离的相互交织和影响,而这种交错贯穿了三岛的写作和生活。它似乎暗示了作者本人在黑暗中的自我挣扎——但也许只是他极为擅长利用媒体和公众效应。三岛玩文字于股掌之间,既丑化讽刺了社会,又保留了些许推诿否定的站位。

他的策略很奏效。三岛成了战后日本文坛的怪才,在国内赢得了众多读者。他虽然颓废堕落,却是个自律多产的作家,流行小说、高级文学和戏剧源源不断。他跻身于日本上等社会,给自己打造出时尚的花花公子形象。他面部骨骼清奇,眼神柔和,非常上镜。三岛与很多国外报社关系不错,与记者们私交甚好,尽其所能扩大自己在海外的影响力——确实很有效果。“如果索尼的盛田昭夫是在海外最知名的日本人,”翻译家约翰·内森(也是日后三岛的一位传记作家)如是评价,“那么三岛由纪夫可以说是紧随其后。”

三岛20世纪50年代出版的小说大多数与《假面自白》一脉相承,都是近似自传体的风格。在《禁色》(1951)中,一个同性恋青年为了金钱和利益,受到一位年长作家的操控。在《金阁寺》(1956)中,年轻侍僧震撼于金阁寺的美,坚信它会被战火摧毁——但金阁寺挺过了战火,于是侍僧将毁掉它视为己任。在《镜子之家》(1959)中,拳击手参与了右翼政治活动,演员卷入了施虐狂和受虐狂的性关系中,最后双双自杀。

三岛的作品题材独具特色,但从形式上看,他被视为诺贝尔奖获得者川端康成的门徒。川端康成认为文学的功能是其艺术性,而不是为宣传效力。三岛的写作似乎完全秉承了这个理念,浓墨重彩于感官描写,这成为他标志性的写作风格。“透明尼龙和沙发的仿缎令人窒息地拥裹着,房间里充满了焦虑感……饰带被撕扯开的声音,像蛇‘咝咝的警告,随后和服滑落于地,飘来轻柔的沙沙声。”(出自《午后曳航》,1963)

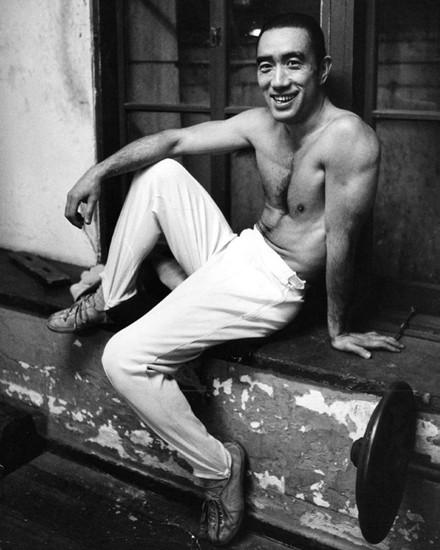

三岛在20世纪60年代开启了政治生涯。过去,他一直将自己扮成一个纯粹的唯美主义者,颓废堕落的浪漫作家。而在他生命的最后十年,三岛经历了一场蜕变。他开始健身,每天在健身房花两个小时刻苦训练,为瘦弱的身板增加肌肉,健强骨骼。他有意把皮肤晒成古铜色,并将健身时结识的一些男大学生组织起来,建立起右翼组织“盾社”,其明确目的就是一旦发生革命,就要协助军队保护天皇。

这种蜕变身后的理论是,生命如果不能升华,至少要锻造于阳光和钢铁之中。《艺术、行动和仪式死亡》,这篇让人不解的文章发表于1968年——三岛自杀前两年。回顾过去,他认为自己被过多的幻想和语言所侵蚀、弱化,而缺乏实质性的行动。“对于普通人来说,我认为,身体先于语言。”三岛写道,“于我而言,语言总是首当其冲,然后——肉體才极不情愿地姗姗来迟,但已然被思想所包裹。毫无疑问,此时肉体已受到语言的损耗和蹂躏。”他试图重新找到自我平衡,并光复武士道精神,所谓的“笔剑合一”。他渴望被视为并真正成为“践行者”。

创造力的最后迸发

不惑之际,三岛敏锐地感知到自己的年龄。“青年才俊应该早早逝去,而其他人则可尽量活得长久。”他在悼念英年早逝的美国传奇电影明星詹姆斯·迪恩的一篇文章中写道,“不幸的是,95%的情况恰好相反,美人迟暮,苟延残喘至80多岁,倒是丑陋的傻瓜干净利落地死在21岁。”三岛意识到自己时机所剩无几,开始计划最后的行动。

从某个角度说,每个人都把生活看作舞台,但很少有人把其生命当作一场戏去精心策划并实际演绎出来,以切腹自杀来终结演出的更是屈指可数。对于三岛,这是他终生梦幻的高潮。这种元素实际上可以追溯到源头——《假面自白》中,战士、死亡和鲜血就贯穿于整部小说。成为武士的自我蜕变,是他一直渴望的目标:美好的东西只有在毁灭中才能得到永生。他对切腹自杀的痴迷也显而易见,他甚至曾亲自编剧并主演过一部电影《爱国主义》,在电影中将切腹的细节淋漓尽致地表现出来。三岛最后的演出或许也是政治抗议——但毫无疑问是一种死亡艺术。

人生的最后一个清晨,三岛将《丰饶之海》四部曲的最后一部邮寄给出版商。这四部曲诞生于创造力的疯狂迸发,有着与众不同的风格。小说从日俄战争后的?1912?年写起,结束于1975年,跨越了巨大的时代变革:日本帝国崛起,经历第二次世界大战的摧毁,到资本主义的萌发,再到消费主义在日本的兴起。本多繁邦是贯穿四部曲的主人公——可能他就是三岛的替身,故事讲述了其见证少时朋友的一次又一次轮回转世,经历了种种起落和转折。

比起三岛的早期作品,《丰饶之海》包含着更深的哲学思索。第二部之后,作品似乎写得开始着急起来,越来越单薄。最后一部——《天人五衰》是他于1970年8月在海边与家人度假时完成的。在1970年11月18日给良师益友清水文雄的信中,三岛写道:“对我来说,结束它(这本书)意味着世界的终结。”