血清D-二聚体对心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法安全性的影响

(南阳市第二人民医院 心脏大血管外科,河南 南阳 473012)

临床中行机械心脏瓣膜置换术后患者多发栓塞和血栓,给予患者口服华法林具有抗凝效果,可预防机械瓣膜上出现血栓,患者需要终身抗凝并定期检测抗凝状态[1]。虽给予患者抗凝治疗,但临床中部分患者仍会出现栓塞和血栓,且多数患者术后无明显临床症状,但体内仍存在非梗阻性血栓[2]。D-二聚体是交联纤维蛋白经纤溶酶作用而产生的特异性降解产物,是具有特异性的纤溶过程标记物,能够确定人体内是否存在继发性纤溶或形成血栓,也是临床中常用纤溶亢进和体内高凝状态的监测标志物[3]。已有研究指出[4],D-二聚体在心房颤动、心力衰竭、心肌梗死等疾病中均具有较好的预后评估价值,因此本研究中考虑D-二聚体是否能够预测心脏瓣膜置换手术后行抗凝治疗患者临床事件的发生,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2015 年1 月至2018 年1 月南阳市第二人民医院收治的178 例心脏瓣膜置换手术患者的临床资料。其中男97 例,女81 例;年龄18~79 岁,平均(47.28±7.83)岁。纳入标准:①于本院顺利完成心脏瓣膜置换手术;②年龄≥18岁;③术后连续服用3 个月华法林;④临床资料和随访资料完整。排除标准:①合并肺栓塞、深静脉血栓、心肌梗死、卒中等其他血栓性疾病病史;②合并恶性肿瘤;③随访期间国际标准化比值(INR)达标率低于67%;④未遵医嘱完成抗凝治疗;⑤中途失访或资料不完整。

1.2 方法

患者术后口服华法林行抗凝治疗,前3 d 每日口服3 mg,确保INR 保持在1.6~2.5,此后依据INR 值调整华法林剂量,INR>目标值上限,剂量减少1/4 片,INR<目标值下限,剂量增加1/4 片,INR>3.0,停药2 d,第3 d 开始减量1/4 继续服药。术后即通过门诊、电话等方式对患者进行随访,回顾性分析患者的临床资料,抗凝治疗后依据D-二聚体水平将患者分为异常组(D-二聚体水平>临界值,26 例)和正常组(D-二聚体水平≤临界值152 例)。比较两组患者临床事件发生情况,包括出血事件(膀胱出血、消化道出血、脑出血),血栓时间(心肌梗死、缺血性卒中、瓣膜血栓、外周血栓),死亡(出血事件死亡,血栓事件死亡,心源性死亡,其他原因死亡)。采用单因素和Logistic 多因素分析心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法后临床事件发生的相关因素。包括年龄、性别、体重指数、吸烟、饮酒、合并糖尿病、合并高血压、慢性心力衰竭、心房颤动、血栓及病史、左心房内径、手术类型、INR、INR 达标率、血小板、肌酐、尿酸、纤溶酶原激活物(t-PA)、纤溶酶原激活物抑制物-1(PAI-1)。

1.3 统计学方法

采用SPSS 20.0 软件包行统计学分析。计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验;计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验,有统计学意义的进一步行Logistic 回归分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

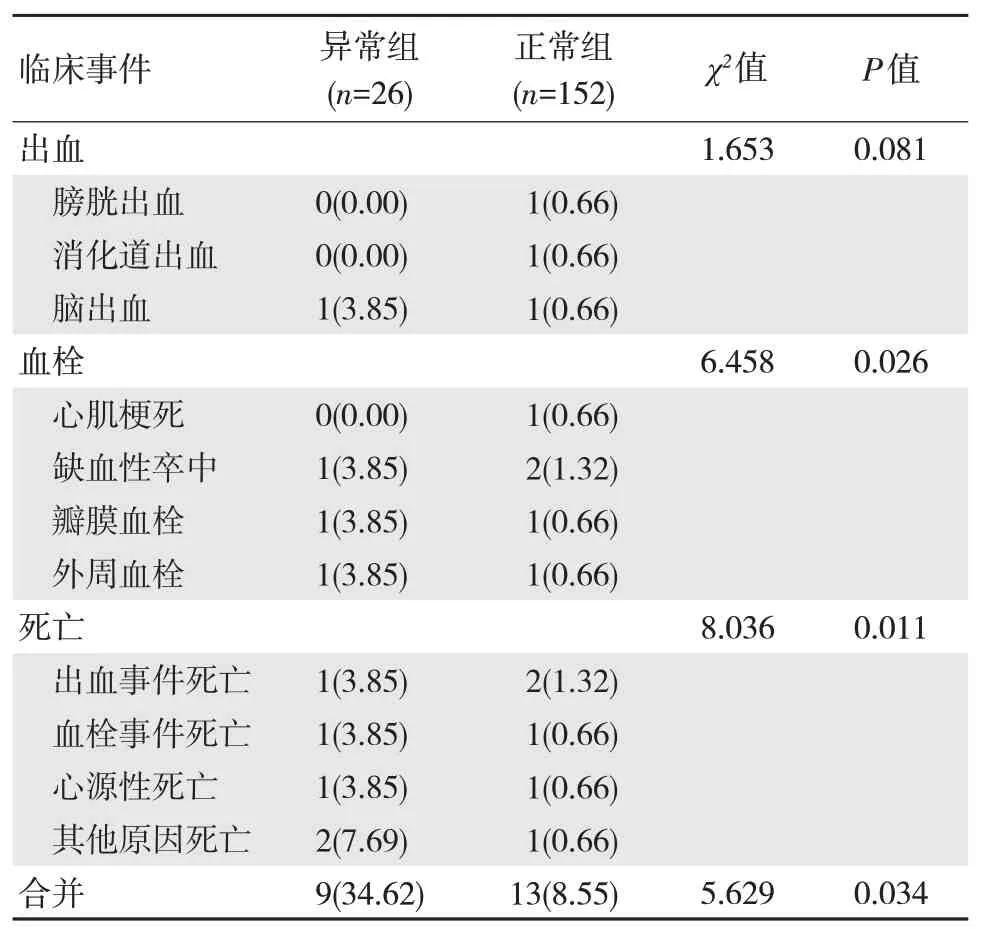

2.1 两组患者临床事件发生率比较

异常组患者的血栓事件发生率和死亡率均高于正常组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。患者多发脑出血、缺血性卒中、瓣膜血栓、外周血栓。两组患者的出血事件发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者临床事件发生率比较[n(%)]

2.2 治疗后临床事件发生相关因素的单因素分析

年龄、合并糖尿病、慢性心力衰竭、心房颤动、血栓疾病史、INR、t-PA、PAI-1 与心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法后临床事件的发生存在相关性,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法后临床事件发生相关因素的单因素分析

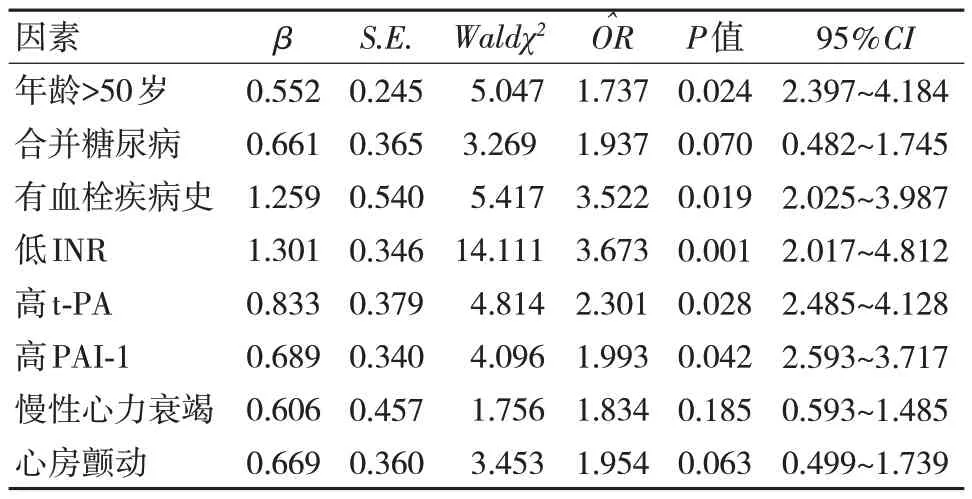

2.3 治疗后临床事件发生相关因素的Logistic 多因素分析

年龄>50 岁、有血栓疾病史、低INR、高t-PA、高PAI-1 为心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法后临床事件发生的危险因素,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法后临床事件发生相关因素的Logistic 多因素分析

3 讨论

由于机械瓣膜存在异物性,且术后血流动力学发生变化,患者体内凝血系统被激活,因此心脏瓣膜置换手术患者术后存在血栓形成倾向,临床中人工机械瓣膜置换术后患者通常终身口服华法林抗凝治疗剂预防形成血栓[5]。抗凝剂量不足会形成血栓造成栓塞,抗凝过量又易造成黏膜、泌尿生殖道、皮肤、胃肠道等部位出血[6]。INR能够准确地反应抗凝剂强度,国际上对于心脏瓣膜置换术后的抗凝治疗要求INR 达到2.5~3.5,目前对于我国人群并无统一的抗凝标准,但由于中国人群的凝血因子水平、易栓因素和药物代谢基因等与西方人群存在差异,因而有研究指出中国人群抗凝治疗易发出血[7]。临床中血浆D-二聚体水平增加提示患者体内存在微小血栓并继发纤溶活性增加[8]。有学者指出[9],心脏瓣膜置换手术后7~10 d 内患者D-二聚体水平达到顶峰,之后逐渐降低至正常范围。因而本研究就血清D-二聚体对心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法安全性的影响进行了探究,以期能为后期临床治疗提供参考。

本研究显示,异常组患者的血栓事件发生率和死亡率均高于正常组患者(P<0.05)。患者多发脑出血、缺血性卒中、瓣膜血栓、外周血栓。提示D-二聚体水平异常升高会显著增高血栓事件发生率和死亡率,这与出血后凝血系统被激活有一定相关性。本研究中Logistic 多因素分析结果显示,年龄>50 岁、血栓疾病史、低INR、高t-PA、高PAI-1 为心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法后临床事件发生的危险因素(P<0.05)。年龄>50 岁或血栓疾病史患者通常机体各项机能衰退,免疫能力较差,对手术的耐受力差,术后恢复缓慢,因而术后多发各类并发症,死亡率较高。t-PA 和PAI-1 主要由血管内皮细胞合成和释放,是调节纤溶的重要物质。纤溶过程中t-PA 为启动因子,可通过酰解作用将血栓中纤溶酶原激活,促使其转化为纤溶酶,进而降解和消除纤维蛋白单体和纤维蛋白原。PAI-1 能够不可逆地灭活t-PA,血浆中PAI-1 能够与t-PA 快速形成复合物,造成t-PA 失活,进而抑制纤维蛋白溶解。正常生理状况下,人体内纤溶系统和凝血系统处于低水平动态平衡,可适度纤溶,确保血流通常。若患者呈现高t-PA、高PAI-1 水平,此时机体呈现低纤溶、高凝状态,多发血栓。而D-二聚体作为交联纤维蛋白被纤维酶水解而产生的产物,若血液中D-二聚体水平升高,说明患者凝血酶增加,其继发性纤溶酶活性增强,此时患者体内纤溶系统和凝血系统均被激活,体内已形成微小血栓,因此血清D-二聚体水平升高是心脏瓣膜置换手术后行抗凝治疗患者出现血栓事件和死亡的的危险因素。

综上所述,年龄>50 岁、血栓疾病史、低INR、高t-PA、高PAI-1 为心脏瓣膜置换手术患者行抗凝疗法后临床事件发生的危险因素,D-二聚体水平异常患者血栓事件发生率和死亡率较高。