颌后入路对中低位下颌骨髁突骨折患者张口度和面神经损伤的影响

(开封市中心医院 口腔科,河南 开封 475000)

下颌骨髁突构成颞下颌关节,其是下颌骨结构较为薄弱的部位之一,遭遇外界打击后可发生髁突骨折,下颌骨髁突骨折在下颌骨骨折中约占20%~30%。下颌骨髁突骨折后会出现耳前区肿胀、咬合紊乱、张口受限、面部畸形等临床表现。用手指触摸髁突部,张口时髁突部运动消失可能出现了骨折移位;严重者髁突可从关节窝脱位[1]。目前治疗下颌骨髁突骨折的手术方案和手术入路方式较多,其中包含耳屏前入路、耳轮缘入路、颌下入路和颌后入路。耳屏前入路和耳轮缘入路适合高位和中位髁突骨折,而颌下入路和颌后入路适合中低位髁突骨折。进行颌后入路可充分暴露术区,取得较好的内固定效果,避免涎瘘、面神经损伤等并发症的发生[2]。本文旨在观察颌后入路与颌下入路对中低位下颌骨髁突骨折患者张口度和面神经损伤的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年7 月1 日至2020 年1 月1 日开封市中心医院收治的80 例下颌骨髁突骨折患者作为研究对象,根据随机数字表法分为对照组和观察组,每组40 例。对照组男性25 例,女性15 例;年龄25~51 岁,平均(38.00±5.44)岁;致病原因:交通事故21 例,暴力13 例,高处摔伤6 例。观察组男性27 例,女性23 例;年龄26~52 岁,平均(39.01±5.40)岁;致病原因:交通事故22例,暴力11 例,高处摔伤7 例。纳入标准:①所有研究对象经CT、MRI 检查符合下颌骨髁突骨折诊断标准[3];②符合中低位下颌骨髁突骨折,具备手术指征;③患者及其家属知情同意。排除标准:①合并严重心、肺功能障碍;②恶性肿瘤;③先天性心脏病。两组性别、年龄、致病原因等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予颌下入路进行手术:患者处于仰卧位,从耳垂下方沿着下颌外缘方向向下,沿着下颌角约1.5 cm 处做1 条与下颌下缘相平行的切口,切口延至于咬肌前缘。将处于该切口的皮肤、皮下组织、颈阔肌和颈深筋膜层完全切开,沿着筋膜层深面向上翻至下颌下缘。保护皮瓣内面神经的下颌缘,沿着下颌角和下颌下缘将咬肌和骨膜切开,充分暴露骨折断端,颌间完成固定,并用钛板加以内固定、清创止血,最后将切口逐层缝合。

1.2.2 观察组 给予颌后入路进行手术:患者取仰卧位,麻醉成功后将头偏于健侧,用沙包将颈部两侧固定,用碘伏消毒手术区域、以巾钳固定,采用消毒笔将下颌支切开部位标记出,术前给予颌结扎,维持良好咬合关系。自耳垂下方沿着胸锁乳突肌前缘进行1 个约3~4 cm 切口,依次将皮肤、皮下组织切开,到达颈深筋膜层,避开耳大神经。将胸锁乳突肌向后牵开,暴露出腮腺下极和颌后静脉,分离下颌支骨面,向上和向下牵拉软组织将骨折部位暴露再给予骨折复位;复位过程中避免发生骨膜与远心端髁突分离,降低大量出血的现象发生。在分离过程中将面神经分支充分暴露,将周围肌肉筋膜等组织压向一边并保护好面神经。将颌间牵引钉置入上下颌骨间,调整咬合关系后采用钢丝结扎颌间牵引钉加以固定。采用2 块四孔微型钛板加以固定,固定钛板时沿着骨折断面前内侧和后外侧各固定一块钛板,使钛板位于髁突颈部前缘韧带和升支后缘上,用长螺钉固定;最后对位缝合并保护骨膜。

1.3 观察指标

①张口度:测量两组术前、术后3 个月、术后6 个月张口度。②观察两组术后面神经损伤率、口偏斜率、关系正常率、涎瘘和切口感染发生率。③临床疗效:显效为张口运动正常,面部对称,咬合关系良好,张口度≥35 mm,并发症消失;有效为张口运动基本正常,面部基本对称,张口度约为21~34 mm,无明显并发症;无效为张口运动和面部不对称,张口度≤20 mm,双侧颞下颌关节有显著疼痛感。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

数据分析采用SSPS 21.0 统计软件。计量资料数据以均数±标准差()表示,比较用t检验;计数资料以率(%)表示,比较用χ2检验;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组术前和术后3 个月、6 个月张口度比较

两组术前张口度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组术后3 个月、6 个月张口度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组术前和术后3 个月、6 个月张口度比较(n=40,,mm)

表1 两组术前和术后3 个月、6 个月张口度比较(n=40,,mm)

注:†与术前比较,P<0.05。

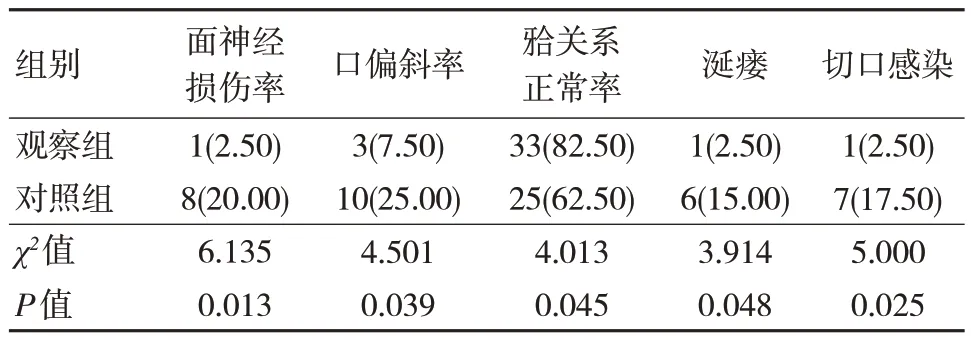

2.2 两组术后面神经损伤情况、并发症发生率比较

观察组术后面神经损伤率、口偏斜率、涎瘘和切口感染发生率低于对照组,而关系正常率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组术后面神经损伤情况、并发症发生率比较[n=40,n(%)]

2.3 两组临床疗效比较

观察组临床治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(χ2=7.314,P=0.007)。见表3。

表3 两组临床疗效情况[n=40,n(%)]

3 讨论

下颌骨髁突骨折是目前临床较为常见的面部骨折病症,常因高处坠落、暴力、交通事故等因素造成,进而导致患者咬合错乱、开口受限、面部畸形、外耳道损伤等症状发生。临床根据骨折的位置高低可分为髁突头部、髁突颈部、髁突颈下骨折[4]。髁突颈部和髁突颈下骨折属于中低位骨折,是下颌骨骨折的好发部位,约占下颌骨骨折17%~52%[5]。由于该部位组织结构相对复杂,术后并发症也较多,目前治疗中低位髁突骨折采用何种手术入路方式一直存在争议。

对于中低位下颌骨髁突骨折,目前手术治疗是效果最好的治疗方式,降低术后并发症是手术入路选择的重要标准。对于良好的手术入路切口应满足充分暴露、周围组织损伤性小、功能恢复良好等要求。颌下入路切口主要应用于中低位髁突骨折,可在直视状态下对骨折进行复位固定,操作较为简单,适合于初学者观摩学习,操作流程容易掌握,在不破坏外肌的状态下可实现对髁突的供血,其不需进入到关节囊内,在腮腺中可对面神经分支解剖,可尽早恢复下颌关节的功能锻炼[6]。但颌下入路切口手术范围较窄,一般不可垂直于骨面操作,面神经下颌缘支容易受损。该入路手术方式的切口容易切断咬肌,术后造成患侧肌无力,影响咀嚼肌功能,进而导致患者双侧咀嚼肌的肌力不平衡,引发开口歪斜、涎瘘、切口感染等并发症的发生;且其切口隐蔽性较差,术后瘢痕较为明显[7]。有研究显示,颌下入路手术方式需要对组织过度牵拉,途径的面动静脉、面神经下颌缘支等解剖结构分布区域,存在手术瘢痕明显、面神经损伤等缺点[8]。

综上所述,颌后入路通过避开耳大神经和面神经分支对中低位下颌骨髁突骨折的治疗,可有效提升患者张口度、关系正常率,降低面部神经损伤和术后并发症发生率,提高临床治疗效果。