从反切的变化看南北标准音下的重纽韵

——比较《经典释文》引东晋经师音与《慧琳音义》

李 颖

(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230601)

从东晋发展到慧琳时期,其间经过五百年左右的时间,这段时间里,语音发生了较大规模的变化,尤其是语音体系发生了质变,慧琳音系是以北方长安音为标准音的音系,与更接近《切韵》的东晋音不属于一个体系,我们从重纽的角度观察这两个音系,以期认识这两个音系的异同。语音处于历时发展之中,东晋南朝“音韵峰出”是中国语言学史上一个重要阶段,此时标准音为金陵音,只有《经典释文》引用的南方经师保存一部分南音之貌。到了盛唐,标准语音发生了由南到北的转移,标准音为长安音,慧琳的《一切经音义》反映的就是北方音。重纽一直是音韵研究中一个重要方面,重纽在南北音中的不同表现为了解重纽ABC三类的关系提供了一些线索。

《经典释文》成书时间与《切韵》相近,陆德明生活于南朝,其首都南京亦是当时经济文化中心,南方音是当时的标准读音,从陆氏所引南方经师的反切、直音中可略窥南音之貌。《释文》所引徐邈、劉昌宗、郭璞、李軌四家音切留存较多,其中支、脂、祭、真、仙、宵、侵、盐八韵有重纽的对立,而其舌齿音字C类与A、B两类俱可系联,C类的归属一直成为重纽研究的关键。

对重纽的研究由来已久,最早陈澧《切韵考》已发现唇、牙、喉音在某些三等韵中有音韵地位完全相同的两组小韵,董同龢(1945)、周法高(1945)、龙宇纯(1970)、杜其容(1975)、邵荣芬(1982)、平山久雄(1997)都对重纽有不同程度的研究,但研究材料和研究方法的不同导致结论各异。因此本文选取《经典释文》中魏晋经师徐邈、刘昌宗、李轨、郭璞四家为代表研究魏晋时期重纽的基本情况。关于A、B、C(1)重纽A类指支、脂、祭、真、仙、宵、侵、盐八韵在韵图列于四等的韵,B类指此八韵在韵图中列于三等的韵,C类指此八韵的舌齿音字,其余称为普通三等韵。三类的分合混并各家有不同的划分,董同龢(1945)、周法高(1945)认为A类与C类相同,B类单独为一类。龙宇纯(1970)、邵荣芬(1982)认为C类与B类同属一类,A类独立。陆志韦(1948)将C类一分为二,将庄组、知组和来母与B类归为一类,将精组、章组和日母与A类归为一类。

一、《释文》引四家音重纽A、B、C三类的情况

(一)四家音重纽自切互切情况

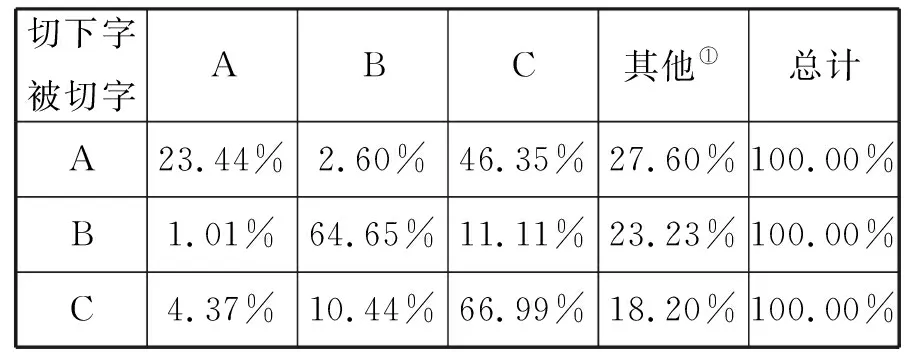

统计徐、刘、李、郭四家在《释文》的全部重纽韵的数据,A类被切字中,切下字属A类的有44例,直音有51例;B类被切字中,切下字属B类的有130例,直音有44例;C类被切字中,切下字属C类的有271例,直音有163例。可见相较于本类切下字A类字更倾向于使用直音。关于A、B、C三类反切的用字情况见下表:

表1 徐、刘、李、郭四家重纽切下字情况

从上表可以看出,在A、B、C 三类被切字中,A类字作A类切下字的比重相较于其他两类字作本类切下字的比重来说是最低的。A类用作切下字的情况比较少,致使A类被切字大量使用C类字作切下字,可能A类字声韵搭配更牢固,声介不容易脱落。

从徐邈、刘昌宗、李轨、郭璞四家音切材料的A、B、C三类自切混切比例来看:(1)A类字切A类的比重不到1/4,远远低于B类切B类和C类切C类的2/3的比例。(2)C类切A类字比重(46.35%)远大于C类字切B类字的比重(11.11%)。(3)C类被切字中B类切下字的比重(10.44%)又大于A类切下字的比重(4.37%)。可以得出结论:(1)C类字与A类字的关系比与B类字更接近;(2)A类字不常用作切下字。《广韵》的情况与此类似,A、B、C三类自切与混切的比例与四家相近,都属于古反切。

具体分析C类切下字与被切字,可以明显看出切下字中庄组字与B类更为接近,精组、章组、日母与A类更为接近,来母与知组稍微倾向于B类。此结果基本符合陆志韦(1948)的研究。将C类字拆分为精组、章组、日母、知组、来母、庄组后,可以看出C类字为A类字作切,无论字数还是次数都远大于为B类字作切的情况,而且分布在除庄组外的其他舌齿音中,知组较少。B类字的C类切下字主要为知组与来母。从A类B类字作切下字的情况来看,A类切下字为精组、知组和章组作切,B类切下字主要为庄组作切,同时也为来母、知组与章组、精组、日母作切,而且没有明显倾向。

(二)从知组与来母的切下字或被切字中无法判断被切字或切下字属A类还是B类

A类切下字切精组、章组和知组,B类切下字则切C类所有舌齿音,以庄组、知组为多,可见从“系联”上不能把A类与B类分开。章日精组主要与A类互切,庄组与B类关系密切,知组与来母则与A类、B类互切相当,无法判断归属。所以只能看出大致的倾向性,一旦涉及具体反切则无从判断。例如,“要:于妙反,徐于召反”和“犥:徐又孚赵反”,切下字同为澄母宵韵字,但被切字一为A类一为B类,也许正是不便判断重纽类型,“要”字首音才改为同是A类的“妙”字。再如,“敝:婢世反,徐扶哲反”和“箘:其陨反,李其转反”,徐音和李音的切下字同为知母仙韵,被切字一为A类一为B类,而且二字的首音均改为同类(“世”属祭韵A类,“陨”为云母字)。又如“槸:郭亡(通志堂本作云)逝、鱼例二反”和“蘮:郭巨例反”,反切下字同为“例”,被切字“槸”为A类“蘮”为B类。还有“诘:徐起列反”和“别:徐彼列反”,切下字同为“列”,被切字“诘”为A类“别”为B类。再如章组切下字,“厌:徐於涉反”和“猃:郭力(2)原字为“九”,据黄校改为“力”。占、沈检(通志堂本作俭)二反”,“涉”为常母盐韵字,“占”为章母盐韵字,同属章组,被切字“厌”为A类,“猃”为B类。同样,A类B类切下字也可以切C类字,如同为知组被切字,彻母字“辴:徐敕一反”和澄母字“陈:徐直觐反”,切下字“一”为真韵A类,“觐”为真韵B类。同为章组被切字昌母字“竁:刘昌绢反”,章母字“縳:徐升卷反”,切下字“绢”为见母仙韵A类,“卷”为见母仙韵B类。

这些例子都无法根据切下字判断被切字类型,从切上字更无法识别被切字类型,“因为三等韵的反切上字就只有一套”(3)邵荣芬:《切韵研究》,中华书局,2008年,第77页。,陆志韦(1963)指出遇摄、止摄、宕摄字常用作切上字。

(三)《广韵》重纽的声纽拼合关系

重纽韵的搭配并不是均衡的,不同的声母能拼的重纽韵并不相同。由于四家音保存不全,我们试举《广韵》为例说明。

重纽声纽根据拼合关系大体可以分为四类,这四类声纽与A类韵母的关系逐渐减弱。(1)影、溪、群可以拼所有重纽韵的A类与B类。(2)帮组四母不能拼侵、盐的A类,B类与帮组相拼的韵也在递减,帮母可拼侵B盐]B,滂並二母可拼侵B,明母不可拼侵盐。侵盐二韵收[+m]韵尾,具有唇音特征,唇音声母与唇音韵尾相冲突。而且帮组声母宵、萧二韵没有对立,可能与宵、萧二韵的[+u]韵尾有关。(3)见、晓二母没有宵、侵、盐三韵的A类字,可能也与此三韵的介音或韵尾有关。(4)疑母只有祭A一个A类韵母,匣母没有A类韵母。而且疑母三等多拼开口,匣母三等多拼合口。

二、C类字不能分为知来庄和章日精两组

A类与B类是介音的差别已成为基本共识,那么C类字是否因声纽不同并入A类B类,有两个介音呢?我们的答案是否定的。黄笑山、李秀芹(2007)《<经典释文>重纽反切的统计及结构特点》:“具体来说, 切下字为重四(A)、四等(IV)、以母(J)、精组(S)和章组(Sj)时, 被切字为重四;切下字为重三(B)、云母(W)、知组(T)、来母(L)和普三牙喉音(Ck)时, 被切字为重三。”此文是在考察《经典释文》全部音切材料而得出结论的。而考察徐、刘、李、郭四家全部三等被切字中舌齿音和唇牙喉音字的切下字的情况,会发现东晋南朝时期舌齿音被切字并没有按切下字的声纽分为两类,知来庄组属B类,章精日组属A类也就不成立了。声纽各组自切的比例较高。牙喉音作切下字的比重也较高,“喉牙声母容易从切下字中抛弃”(6)陆志韦:《陆志韦语言学著作集(一)》,中华书局,1985年,第345页。。舌音偏向切舌音字,齿音偏向切齿音字也是一个大致的趋势,没有严格的界限,即邵荣芬所说:“根据反切来割裂丙类是办不到的”。(7)邵荣芬:《切韵研究》,中华书局,2008年,第77页。因为此时反切已比较精密,用同组字作切只需要更改某些发音方法,如“送气”改为“不送气”,“清”改为“浊”即可,这样的切下字既准确又省力。由于四家音切注字较多又韵类不全,反切用字参差不齐,而《切韵》又与南朝音一脉相承,所以用《广韵》来证明C类字的切上字和切下字都无法将舌齿音分为两类。

首先,切上字不能反映《广韵》C类舌齿音字介音的区别,切上字去重复后得出一类。同样地,反切下字也不能分为两类。下表为《广韵》重纽C类字的反切下字,表中字为两组声纽共享的切下字,加粗为舌音和齿音共享的切下字。如精组、章组、知组、庄组都使用“例”字和“芮”字代表“祭韵”,则“例”字出现在精组和章组、知组和章组、庄组和章组、知组和精组、精组和庄组、知组和庄组交叉的表格中。这一部分占绝大多数,且以来母、日母字居多,我们在下表中加粗显示。斜体为知来庄组或精章日组独用的,只有个别字。加下划线表示此下字代表的小韵只在这些声纽中出现。剩下某一声纽独用的下字也多属本声类。

表2 《广韵》C类重纽韵被切字的切下字

这些切下字声纽不同,但代表的小韵是完全相同的,每个重纽韵的舌齿音字的几个切下字是共享的,即“例”“芮”所代表的“祭韵”韵母无论与舌齿音的哪个声母相拼,它的主要元音与韵尾包括介音都是相同的,其余七韵同理。即同一个重纽韵里的C类切下字,虽然声纽不同,但韵母相同,不然不可能不从下字当中反映出来(切上字不能反映),可以说,C类字即知来庄组和章日精组字的介音是相同的。

既然C类字不能按照下字或上字分为两类,那么就不能说明章日精组C类字与A类、知来庄组C类字与B类同时具有相同的介音,C类字最多与A类与B类中的一类介音相同。

三、四家重纽韵与《慧琳音义》重纽韵的比较

(一)在南方标准音时期,重纽C类与A类更为接近,到了以北音为标准音时,C类与B类合流,而且C类字知组与章组也开始卷舌化而合流

上文已经提到过南朝经师的C类字较B类而言与A类字关系更为密切,由于材料限制无法进行更深入的研究,但不妨通过对比别的音系的来探讨东晋南方经师重纽的特点。

到了慧琳时期,语音发生了变化,A类、B类、C类的舌音与齿音、三等、四等的格局都有所改变,可以确认的是《慧琳音义》中A类与B类还保持着严格的对立。

将慧琳重纽韵各声纽被切字、切下字与南方经师比较,研究二者的自切与混切情况,可以得出最明显的趋势是(1)每组声纽自切的比例大部分都增加了,这是反切精密成熟的表现。(2)三等字切三等字比例下降了,舌音切下字以及B类与云母切下字比例提高,因为此时B类与普通三等合并了,如“靳(欣),巾(真B)觐(真B)反”。(3)四等字切四等的比例降低了,A类与以母字切四等的比例提高了,也是由于A类已与四等合并了,如“骈(先),鳖(薛A)绵(仙A)反”。(4)章组字自切比例降低,是日母字和来母字切章组字的比例提高了。(5)来母被切字的切下字中知组与章组比例提高了,日母被切字中以母切下字和章组切下字的比例提高了。这些升降都是属于相关类型的内部调整,反映了语音的变化及反切的日益精密。

慧琳与四家相比,最明显的是C类字切A类字比例下降。可以看出的A类自切的比例和以母作切下字的比例提高了,C类字尤其是齿音切下字比例下降。B类字的切下字,东晋经师与慧琳音相比变化很小,只有云母切下字比例提高较明显,其他切下字所占比例只是略有升降。从东晋南方经师到慧琳,C类被切字的切下字中,三等字所占比例逐渐超过四等字,普通三等韵被切字中,切下字中C类字的占比也在提高,而且以母被切字的切下字中,C类字比重在下降,云母被切字的切下字中,C类字占比在提高,由此可以说,至少在慧琳时期,重纽韵C类字与普通三等韵以及云母字、B类字已成为一类 ,依然切A类的章日精组切下字多数属于习惯或强势遗留。

在南方标准音时期,重纽C类与A类更为接近,到了以北音为标准音时,C类与B类合流,而且C类字知组与章组也开始卷舌化而合流。A类字与四等字合流,以母字与A类字关系更为密切。因此,慧琳时期,C类与A类已不同类,这样就出现了景审《慧琳音义·序》中所说:“至如武与绵为双声,企以智为叠韵。若斯之类,盖所不取”,以“智”为代表的C类字不再能为以“企”为代表的A类字作切下字。

(二)重纽介音试拟

我们认为可以将南方标准音(包括《切韵》)重纽A类介音拟为[j],重纽B类介音拟为[rj],C类字和普通三等介音也是[j]。知庄组由于是从端组和精组分化出来的,分化条件是[+r],来母字本身具有[r]特征,所以如果将[r]分析为声母的特征,则介音为[j],与章日精组相同。如果将[r]分析为韵母特征,则可以认为C类介音分为两组,精章日组为[j],知来庄组为[rj]。这样既可以解释C类字能够系联A类与B类,也可以解释C类大量作A类字的切下字。到了北方标准音当中,知庄组[+r]特征减弱以至消失,开始卷舌化并与章组合流,C类、B类、普通三等韵的介音都可以拟为[j],A类介音更加“锐化”,拟为[ji],四等介音拟为[i]。

(三)A类字的“类一致”

上文已经提过A类字不常作切下字,另一个证据是A类字用作切上字。在四家音切中,已开始出现用切上字定重纽类别的情况,即“类一致”。

(1)应唯(以母):徐伊(脂A)水(脂C)反。(《礼记音义》733)

(2)杓(宵A)端:徐必(帮A)遥(以母)反。(《礼记音义》648)

(3)蠙(真A):李婢(支A)轸(真C)反。(《庄子音义》1505)

(4)蠯(支A):郭毗(脂A)支(支C)反。(《尔雅音义》1695)

B类字中“上字类一致”只有1例,余2例上字、下字都可以定类别。

(1)以别(仙B):徐彼(支B)列(仙C)反。(《礼记音义》781)

(2)倚(支B):刘琴(侵B)绮(支B)反。(《尚书音义》140)

(3)辨(仙B)龟:如字,刘皮(支B)勉(仙B)反。(《周礼音义》482)

到《慧琳音义》中,以上字定类别的“类一致”原则已占主导,A类上字占A类被切字比例为78%,B类上字占B类被切字的比例为51.5%,与B类相混的三等切上字占B类被切字的45%(8)赵翠阳:《慧琳<一切音音义>韵类研究》,博士学位论文,中国社会科学院研究生院,2009年,第88页。。而且根据计丽《慧琳<一切音音义>反切结构类型整理研究》,可以看出“类一致” 的唇音切上字比重最高,其次为喉牙音,B类字与普通三等合流,B类其余的切上字绝大多数为普通三等。可以说重纽的“类一致”原则是从唇音A类字开始,逐渐传染扩散到B类字和牙喉音的。而且四家音在A类的直音51例中,有40例为唇音字,所以可以认为唇音字与介音关系最密切(尤其是在重纽A类字中),这也许是轻唇化的诱音之一。