两幅清华大学图书馆藏地图与清华学校早期地理教育

马 玺

(湖南大学岳麓书院,长沙 410082)

1 前言

2019年4月24日,为庆祝清华大学建校108周年,清华大学科学博物馆(筹)举办了“百年器象——清华大学科学博物馆筹备展”,展出了108件(套)清华大学发展史上的重要科学仪器。置于整个展览开端的展品是两幅挂图,尺寸巨大,色彩鲜艳,颇引人瞩目(图1和图2)。这两幅挂图是清华学校时期留下的地图,虽然具体信息已经湮没,却一直保存在清华大学图书馆,为这次展览特地修复。虽然参观者很容易被它们的尺寸和精美程度所吸引,但在地图史上这两幅地图既不古老也不稀缺,也并非出自名家之手,其所用底图也是印刷制品。因此,对研究者和参观者而言,一个重要的问题是这两幅地图究竟能告诉我们什么,或者说,这两幅平凡的地图究竟有什么历史意义。

如地图历史学家J. B. 哈雷(J.B. Harley)所言:“对地图之历史意义的欣赏都取决于对它们的性质、影响它们的制作和传播的因素以及它们在社会中的角色有明确的概念。”[1]要理解这两幅地图的历史意义,我们有必要探索是谁、在什么情景下绘制了它们,以及它们在形式和内容上有什么特别之处。由于材料的缺失,某些问题的直接答案已经湮没,但这并不意味着我们要放弃探究。本文正是这样一个尝试,希望以一些间接考察来揭示这两幅地图的历史意义。本文将简要描述和初步解读这两幅地图的内容并考察它们的历史背景,从侧面说明它们可能的传播、用途、制作过程和目的,并提示它们在清华学校发展历程甚至中国近代教育史上的地位。

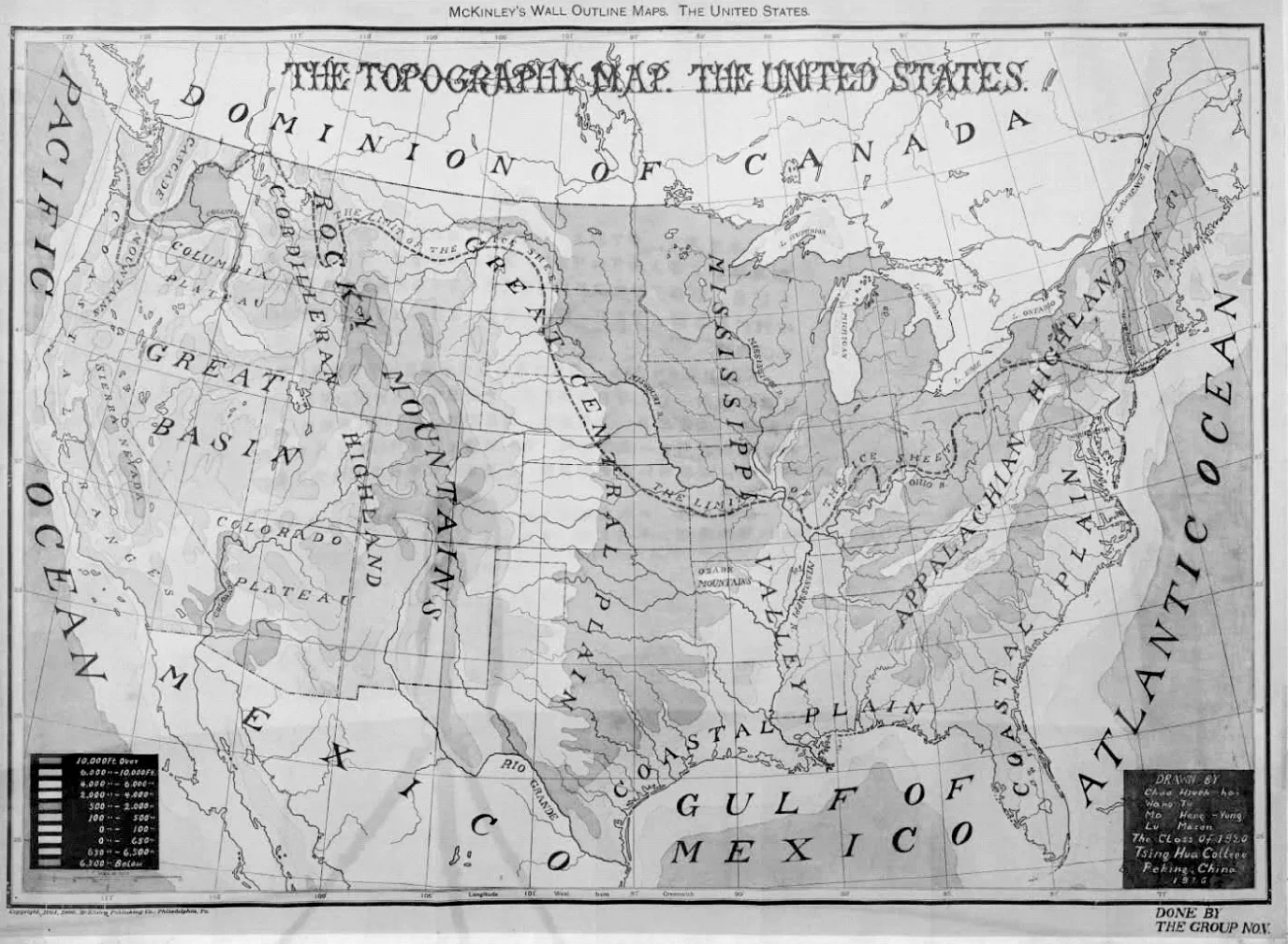

图1 清华大学图书馆馆藏清华学校时期学生绘制地图(地图a)

图2 清华大学图书馆馆藏清华学校时期学生绘制地图(地图b)

2 馆藏地图简介

1909年,基于中美之间关于退还庚子赔款的协定,清政府成立了游美学务处稽考学生派遣留美,并在1911年建立清华学堂以培养留美预备学生。辛亥革命后,游美学务处裁撤,清华学堂改称清华学校,分中等科和高等科共8年,继续培养留美预备生,直至1928年,清华学校改为大学[2]。清华大学图书馆藏的这套地图就绘制于清华学校时期。这两幅地图同等大小,外缘尺寸为128厘米×84厘米,都是在美国本土轮廓图的底图上设色绘制而成,地图边框的上方都印有“McKinley’s Wall Outline Maps. The United States”,可见两幅地图所用底图应当一致。地图范围西到太平洋海岸,东抵大西洋海岸,南及墨西哥湾及美墨边境,北至加拿大以北,不包括阿拉斯加及海外领土(1)在20世纪早期阿拉斯加是美国的非建制领地(unorganized territory),在美国全图上阿拉斯加可能出现也可能不出现。。作为底图的轮廓图本身只包括经线、纬线、国境线以及美国内部的一级行政区(州)界线,无任何文字说明。

地图a(图1;图2下称“地图b”)在上边框下方以大写字母写有“The Topography Map. The United States.”(合众国地形图)字样,并在美国国境线以外以大写字母标明地理单位和政权,由上方开始顺时针依次是:加拿大自治领(Dominion of Canada)、大西洋、墨西哥湾、墨西哥和太平洋。据左下角图例,大洋以及大湖等海平面以下地区以蓝色标注;美国境内以黄、绿和橙的9个不同色阶标明地形的高低,国境线以外的地形未作标示。这些颜色以水彩细致地绘制在底图上,在由颜色区分的地形单元上,以不同字号的大写字母标明地形单元的名称,重要的地形单元由西而东包括大盆地、落基山脉、中央大平原、密西西比河河谷和阿拉巴契亚高地。此外,值得一提的是,这幅地图在美加边境线以南绘制了一条显眼的红色虚线,这是北美第四纪冰川遗迹的南部界线,关于这条线下文会着重说明。地图的右下角,在与左下角的图例对称的地方贴有同样的黑色底标识,标明绘制的作者及时间:Ma Heng-Yung(马恒融), Chao Hsue-hai (赵学海), Wang Tu(王度)和Lu Mason(陆梅僧),1916(2)马恒融,字载之,1900—1970,河南安阳人,1911年进北京清华学堂学习,1918年由河南省考送留美,在密苏里矿业学院学习采矿专业,1921年获得学士学位,当年回国之后在国内大学任教;赵学海,1898—?,江苏无锡人,1920年清华学校毕业,赴威斯康辛大学学习化学,归国后在清华大学、北京大学等高校任教;王度,1896—1985,湖北黄梅人,1920年赴美留学伊利诺伊大学,1928年归国,成为我国桥梁结构专家;陆梅僧,1897—1971,江苏宜兴人,后赴美留学于科罗拉多大学、哥伦比亚大学,1925年归国后在上海从事广告事业。。

地图b无“合众国地形图”字样,但地图左下角有“Commercial Map of the United States”(合众国商业地图)字样,并标明比例尺。据左下角的图例,整幅地图标注的内容有:以红色实线表示的铁路路线,以黑色实线表示的河流以及深蓝色描出的重要航道,以虚线表示的海上航道,以黄色方形表示的商业中心,以及以圆点表示的一级行政区首府。与地图a不同,地图b除了美国东北部的伊利运河(Erie Canal)之外并没有任何表明地理单元、行政区域或者城市名的文字。同样,在地图右下角有黑底标识,标明绘制作者的姓名缩写,但并未标明时间(3)地图b作者姓名因均为缩写,较难考证。其中S.C. Chen是陈师经(1896—1973),1918年清华学校毕业出国留学,于波士顿罗威尔纺织学院学习化学,1922年归国在天津任化学工程师;C.C. Chen似是陈载均,1918年放洋出国,生平不明;其余二人C.H. Tang与Y.C. Yao均暂不可考。。

对两幅地图的简单描述能为我们解答关于绘制作者和时间的问题。两幅图底图、绘制手法、图例和署名形式都一致,因此可以判定这两幅地图很可能是在同一时间绘制,最大的可能是在地理课的教学或者作业中产生。由于材料限制,我们已经没有直接的资料了解当时具体的情况。下文将从地图和地理教育的关系和地图a中的第四纪冰盖线两个方面分析它们产生的历史背景、使用场景和内容。

3 地图与中学地理教育

两幅地图跟地理相关,都在右下角标明了绘制人姓名,因此这两幅地图应该是以四人为小组完成的作业或测验。它们很有可能是清华学校地理教师的教学工具,通过让学生绘制或填色从而达成或检验教学效果。清华学堂从成立之初就将地理学和地文学纳入教学内容(4)1911年的“清华学堂章程”将所开课程分为十类学科,其中就包括地文地质类;到1916年地理也包括在课程之中。参见参考文献[5]第162、165页。。1916年在清华学校任地理教员的可能是美国人狄铁满,很有可能是在他的课堂上使用了这些地图(5)当时清华学校似乎并无专职地理学或地文学教员,而是其他教员兼任。如麻伦(Caroll B. Malone)是历史教师,但也曾在1916年兼授地文学(参见参考文献[3][4]与[5]第131页)。另1914年起,M. Isabel Liggett也曾教授地理课程(参见参考文献[6])。。但是因为这两幅地图画幅巨大,绘制和填色又仔细精美,很难在一堂课上完成,更可能的是教师提供了资料、范本和底图,作为小组作业或测验布置给学生课下完成。无论是什么情况,这些地图都可被视作地理课的教具。

3.1 作为教具的地图

地图的标识和版权显示这两幅地图所用的底图是麦金利公司(The McKinley’s Publishing Company)出版的美国本土壁挂轮廓图。麦金利出版公司是阿尔伯特·麦金利(Albert Edward McKinley)1900年在费城创办的出版公司。麦金利是芝加哥大学毕业生,历史专业,1896年完成博士学业之后回到费城,开始了他的教育和科研生涯。在工作之余,麦金利对历史教学充满了兴趣,尤其吸引他的是新奇的教学辅助和实验器具,包括地图、练习本、轮廓图、计算版、教科书等。因此,他在费城开始自制并出售这些教学和练习材料。麦金利的生意逐渐做大,1900年成立了麦金利出版公司,出版历史教学用地图、地图册和练习册,并成长为这一领域的大公司[7]。从公司成立开始,麦金利就推出了各个地区、国家和大洲的壁挂地图。本文讨论的两幅地图的底图就来自这一系列的“麦金利合众国轮廓壁挂图”,版权登记于1909年,尺寸是32英寸×48英寸。现存的材料无法确定究竟底图是谁购买于何时,也无法确定具体出版日期,但可以肯定的是购买于1910年至1916年之间,从美国带回中国用于课堂教学。

清华学堂成立之时,在课堂教学中使用轮廓图或者空白地图已经是欧美初级和中级历史和地理教育中的普遍做法。比如,在1886年出版的一本《教育学纲要》(ElementsofPedagogy)中,作者艾默生·怀特(Emerson White)将地理教育中的口头教授和地图绘制置于同等重要的地位,却对死记硬背地理学知识和原理不以为然。但作者也不无可惜地总结说,这套基于讲授和地图绘制的地理教学法在“大部分的美国学校中”尚未流行开来([8],页268)。因此,怀特建议中小学学生应该花很多的时间学习和绘制地图。尤其是对中级教育来说,在学习了基本地理概念和全球地理概况之后进入地区学习时,地图变得尤为重要。他建议道,这一阶段的学习应当从北美入手,“教师应当在课堂前面放一幅精良的轮廓图”,在具体讲授时随时指向地图。这一切的目的是让学生在学习北美地图的时候,能够真切地认识到这是“一片真实的大陆,而不仅是一幅地图”([8],页287)。检测学习效果的方式,就是让学生绘制地图,在学习新知识的时候,学生也需要不断地重新绘制地图并往地图上增加新学到的信息([8],页289)。

以上这些问题要想得到解决,必须要对教师进行专门的培训,促使他们在理念上进行转型,才会在课程实施的过程中注意到某些细节的处理。

对于地图的使用方式并非没有争论。例如,1915年,一群中小学地理教师在讨论地图的作用的时候,一位教师总结道:“我认为教师应当随时参照地图,无论是挂图、地图册或者是教师手绘的地图;我也认为孩子们自己应该随时画地图。”[9]确实,在20世纪之前,更常见的操作是教师在黑板上亲手绘制地图,在测验中也需要绘制地图。但是教师们已经感受到绘制地图,尤其是手绘轮廓图的缺点,这一操作被认为耗费时间,并且教学效果不佳;有的教师甚至承认自己“从不能画轮廓图”[9]。但在没有挂图的时候,教师在黑板上手绘地图仍被认为是不可或缺的,不过对学生绘制地图的要求有了新的变化。1917年,一本地理学教育手册指出:“绘制精良的地图是一个缓慢、耗时的过程,在学校的要求中已经被减少到了一个最低限度。”与此同时,“印刷轮廓图已经广泛使用了”,能买到从洲到美国到城市的不同种类。这些印刷地图的优点很明显:统一、准确、省时省力,学生们要做的就是“画上粗线,然后根据学习到的数据填充”,“可以用于第一次学习或复习”([10],页181)。

清华学校使用地图的方法正是这一新近地理教育手段的反映。当时,麦金利出版的地图系列使用很广,并且有很高的知名度。1910年,麦金利公司在《历史教师杂志》(TheHistoryTeachers’Magazine)中投放了麦金利系列教学地图的广告。如广告词所言,在高中历史地理教学中,让学生填图已经是不可或缺的一部分;而对于完成这一工作所需要的轮廓图而言,没有任何系列比得上麦金利,因为麦金利的地图“构造完备、便于使用、种类繁多,并能满足多种需要”[11]。在这一年,麦金利出版的地图包含多个系列、覆盖了美洲和欧洲大部分国家和地区,甚至包括亚洲和非洲的全图。

3.2 民国初期的地图与中学地理教育

在20世纪初的中国,以展示和绘制地图为地理教学手段以提升教学效果并不常见。民国初年的地理教育继承晚清的改革。1912年12月,民国政府就公布《中学校令施行细则》对中学地理的旨要提出规定:“在使之知地球之形状运动,并地球表面及人类生活之状态,本国外国之国势。地理宜授以世界地理之概要,本国地理及有重要关系之外国地理,并地文要略。”[12]这虽然规定了中学地理教育基本的内容,但是并没有给出具体的教学手段。

不难想象,在民国初年普通中学的地理教学中,印刷的新式地图还是一个新事物。1913年,王树昌发现,19世纪以来欧美的地理教育已经开始强调巧用地图,但是中国似乎落后于时代了——虽然各种理科教具完备,但是地理“应用各图,尚多缺略”,为“教育上一大缺憾”。他认为学生描图有助于学习地理知识,但它提到的描图方法并不包括在印刷轮廓图上着色、描线和填充内容[13]。1918年,陈文钟痛陈地理教学的革新之法,感叹道:“今日关于教授地理之教具,尚感缺乏。模型也,地图也……教授之时在在需用,今之学校其能搜获无遗乎?”当然,在他看来,缺乏地图不仅是因为教育理念和方法落后,更是因为中国制图技术落后,无法提供优良的地图[14]。至迟到1921年,竺可桢在《中等学校地理教学法》中说道,即使是在欧洲,19世纪之前的地理教授也是基于书本的、死的教学方法,但是19世纪以来已经有了很大的进步,重要的就是广泛和灵活地使用了地图[15]。次年,史地教员姚白予在谈到中学外国地理教学的时候认为“图是确定空间观念不可少的工具”[16]。 但他没有提到印刷的挂图、轮廓图或者学生绘制地图,只强调黑板图的重要性。很显然,民国初年地图在地理教和学之中的缺乏是教育方法、教育理念甚至地图制作技术落后的结果;除此之外,还有社会经济发展的相关原因。

20世纪初,印刷轮廓图在美国流行固然和它在教学效果中的优点息息相关,但另一个重要原因是它售价便宜。根据麦金利公司的广告,1910年他们的地图定价是:壁挂图(清华学校使用的尺寸)价格为20美分一幅,购买25份以上15美分每幅;邮资和税费另算,各10美分和2美分每幅。这个价格在之后几年没有变化,即在美国购买这两幅地图,将花费27—32美分。这个价格并不高昂:当年,在美国城市平均12个鸡蛋就要花费33.7美分,一幅挂图只是10个左右鸡蛋的价格[17]。考虑到通货膨胀,事实上地图的价格在这之后几年是逐渐下降的。即使学校不提供课堂上使用和练习的地图,普通民众家庭也可负担。

中国的情况则完全不同。晚清时期一位外国人曾注意到,在上海缫丝厂上班的女工每天工作11个小时,才能收入8—11美分[18]。如果这样一个女工希望购买这幅用于地理课上的地图,她需要以高强度至少工作3天。男工的工资大概是女工的3倍,这幅地图也需耗费一整天的酬劳。在北京,根据孟天培和甘博(Sidney Gamble)的考察,1913年一名熟练工人的日均工资为0.42银元,约20美分[19]。如果加上中美之间的运费、关税及其他费用,一幅美国进口地图在中国市场上的售价只会更高,普通学生很难自行承担购买地图的费用。不过,这一花费对学校而言也不容易。1921年,竺可桢抱怨道,中学的地理教学中获取地图十分困难,尤其是“教育经费拮据的时候,当然是不能提及了”[15]。而由于经费拮据,即使学校使用了地图,如此大尺寸的壁挂图很可能也只在上课时由教师使用,不可能允许每一名学生都在上面直接着色画线。相对于一般的学校,经费充裕的清华学校则拥有更多特权。在民国初年,清华每年可得庚款经费数十万美元,1915年达到72万5千美元([5],页90)。也只有在清华学校,因为有稳定而充裕的资金支持,学生才能够在课堂上充分使用上这样的地图。

清华学校以四人一组的形式完成地图,可能的解释有两个:一是他们使用的地图尺寸过大,非一人之工所能完成,在欧美给学生着色填充使用的更常见的是小尺寸的桌面地图(Desk Outline Map);二是虽然经费充裕,但是因为远离美国交通不便,清华学校要为每名学生配备地图并不容易。即便如此,这两幅地图仍然向我们透露了一个信息:在民国初年,清华学校的地理教学和练习手段,在某种程度上与美国接轨,走在全国前列。直到1930年代,刘玉峰才提出“地图中心主义”的地理教学主张,肯定并试图推广地图描绘[20]。这表明至少在20多年后,大规模使用印刷地图着色和填充,仍然不是中国地理课堂上的通行做法。

4 第四纪冰盖线:地图与地理教学内容的一个例证

在教学方法之外,这两幅地图也提供了一些关于教学内容的关键信息。除了由不同颜色的深浅标注的地势和地形,地图a最明显的特点是美国和加拿大边境处的红色虚线。对于一般的地形图来说,这并不常见,因为它标注的并非纯粹的地理学要素,而是地质学要素:这是第四纪更新世时期的北美冰川界线图。现代地质学认为,从大约260万年前开始的第四纪冰期在地球表面形成了冰盖,覆盖包括南极、格陵兰岛和北美等地的广阔地区。在北美,冰盖在其全盛时期延伸到现在的美国境内(6)第四纪的开始时间、全新世与更新世的界线以及第四纪的独立地位在地质学界一直有争论,关于国际地质学界在第四纪的新的权威界定见参考文献[21] 第980—1010页;关于第四纪冰川期的讨论见参考文献[21]第988—989页。,这个阶段冰川的南部边缘就是这条北美第四纪冰盖线。即使在今天这一知识也不是中国高中地理学教育的必要内容,更不用说20世纪初的中国。但是在欧美,至晚从18世纪开始,冰川就与地形、地貌研究紧密关联;尤其在美国,从19世纪晚期开始,第四纪研究(尤其是第四纪冰川研究)就与美洲,尤其是美国的地质学和地理学研究联系紧密。

4.1 冰川学的起源和发展

冰川学(Glaciology)起源于欧洲,因为欧洲(尤其是北欧和中欧的阿尔卑斯山脉)保存了欧亚大陆最明显也最可观的冰川遗迹。关于冰川的研究可以追溯到古罗马地理学家斯特拉波(Strabo)对欧洲阿尔卑斯山地区冰川的记载,但直到16世纪,冰川才引起学者和旅行者的广泛注意。18世纪末,一些杰出的自然科学家开始对欧洲的冰川遗迹作出新的解释。比如1795年,现代地质学之父、苏格兰地质学家詹姆斯·赫顿(James Hutton)在他新修订版的《地球原理》中对瑞士汝拉(Jura)地区的漂砾作出了科学解释,认为它们起源于古代的冰川[22]。18世纪末的理论在19世纪早期得到了继承,但这些零星的研究仍然被淹没在当时的主流理论洪积说中:这个理论认为漂砾是古代洪水的遗迹([23],页21—22)。直到1830年代,冰川的形成、演化和运动才真正进入科学探索中。

但阿加西更大的影响是在美国。1846年在查尔斯·赖尔(Charles Lyell)的鼓励和亚历山大·洪堡(Alexander Humboldt)的帮助之下,阿加西前往美国。他原计划只是作短期考察,最终却在美国定居、工作、研究,直至1873年去世。美国与阿加西的研究联系最紧密的自然是冰川。1846年,第一次踏上美国土地,阿加西就开始寻找冰川的遗迹继续此前的研究,最终他坚信了自己的理论,确定了冰川运动的普遍性[25]。阿加西受到了美国科学家的欢迎,并在哈佛大学取得了一份教职位,从而把在欧洲的研究继续并且根植在美国的教育和科研中。到1860年代,尽管还有零星的反对,阿加西的理论最终在大西洋两岸扎根,被广泛介绍,冰期的存在也得到了普遍承认([23],页45—46)。阿加西在美国地质学和古生物学中影响巨大,以至于他的传记作者将他称为“美国科学的缔造者”[26]。

阿加西是将美国国家与冰川研究联系在一起的推动者。1866年,阿加西出版了一本题为《地质学速写》(GeologicalSketches)的小册子,简述地球的地质年代以及地球在这些年代中的变化。整个历史从美洲大陆的形成开始,以第四纪冰期结束:对于阿加西的美国地质学史而言,冰川以及第四纪是与美洲大陆紧密关联的。在19世纪下半叶,美洲大陆为全球冰川研究的中心和重点关注地区。这一趋势得到了当代学者们的赞同。比如,1897年密歇根大学地质学教授伊斯雷尔·罗素(Israel Russell)在一本为学生编写的阅读教材中注意到:虽然在此之前的年代里,地质学和地理学关于冰川的研究集中在东半球,尤其是欧洲地区,但是最近的发现表明,美洲才是最适合研究冰川的地区,因为这块大陆上冰川的痕迹和种类比任何地方都要多[27]。

4.2 美国地理教育中的第四纪冰盖线

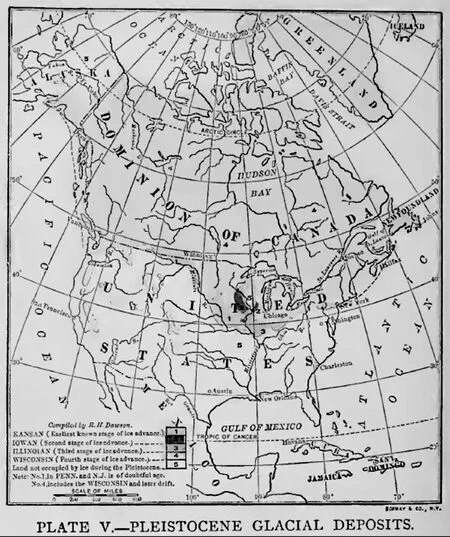

从19世纪末起,第四纪冰川不但在美国的地质学和地理学研究中占据重要地位,在大学和中学的地质学和地理学教育中也有一席之地。比如1897年罗素的阅读教材就是有感于关于美国冰川研究的缺乏而撰写。更重要的例子是托马斯·张伯伦(Thomas Chamberlin)。张伯伦是19和20世纪之交美国的地质学权威,其主要贡献就在第四纪冰川研究[28]。1904年起,他和同事罗林·索尔兹伯里(Rollin Salisbury)写作了一套三卷本大学教科书《地质学》。在第一卷中,他着重强调了冰川和雪对大地地形的地质作用;在1906年出版的第三卷中,他花了大量篇幅描述更新世时期的冰川情形,并且在书中给出了一幅北美地图,展示了北美第四纪冰川全盛时期的冰线[29](图3)。

图3 张伯伦和索尔兹伯里,全盛时期北美冰盖图(1907)

这种类型的冰线图是19世纪80年代和90年代才最终形成的,它的基础是此前数十年的美国州立和联邦地质调查(7)美国政府组织的地质调查分州立地质调查和联邦地质调查两个系统。州立地质调查由州政府组织,肇始于1820年代的南卡罗来纳和北卡罗来纳地质调查,而联邦政府组织的美国地质调查则成立于1879年。关于州地质调查的历史参看关于州地质调查的历史,参见参考文献[30];关于联邦地质调查的历史,参见参考文献[31]。。在1890年代,很多地质学家以不同的形式对确定北美冰盖图做出了贡献。一位贡献者是沃伦·厄普汉姆(Warren Upham),他在1895年发表的论文中绘制了一幅地图展示美国北部和加拿大南部全盛时期的冰盖及其退却[32]。厄普汉姆的研究综合美国州立和联邦地质调查的成果,并且以地图的形式展示出来。但这幅地图尚不完整,它西部仅到内布拉斯加一带。更权威而完整、覆盖了美国全域的第四纪冰盖地图仍然来自张伯伦。1894年,在为詹姆斯·盖基(James Geikie)的第三版《大冰期》(TheGreatIceAges)撰写的文章中,张伯伦第一次为北美第四纪冰期作了断代,划分了三个冰期,并且画出了一幅第四纪冰期时理想的美洲冰盖地图[33]。这幅图被不断修订,最终在1906年进入了他编写的教材,并被之后的版本继承下来,在美国大学中广为流传。几乎同时,密歇根大学地质学教授罗素也制作了一幅相似的地图(图4)(8)这幅地图首先出现在1897年(参见参考文献[27] plate 1);后来又出现于1904年(参见参考文献[34] Plate v)。,并且被他一再地使用,这也是与图a非常相似的地图。

图4 罗素的更新世冰盖图(1904)

除了大学教材,类似的地图也进入了高中教材。20世纪初美国的中学教育并不包括地质学这一完整的学科,因此很多地质学的内容出现在自然地理中。最典型的例子出现于哈佛大学地质学教授威廉·戴维斯(William Davis)编写的《自然地理》(PhysicalGeography)中[35]。同样的,康奈尔大学地质学和自然地理学教授拉尔夫·塔尔(Ralph Tarr)1896年出版的《初级自然地理》(ElementaryPhysicalGeography)中也附上了一幅类似的地图,但是作了简单的处理[36]。在1916年出版的一本更通俗的地理普及著作《地理纲要》(EssentialsofGeography)中,也能看到这幅地图的踪影,似乎使用的是张伯伦的图[37]。

就在这一年,清华学校的四名学生在地图上画下了同一条冰盖线:它从美国西海岸西北角美加边境处往东延伸,至中央山脉往南,在密西西比河谷一带到达最南端,随后往北回收,直至大西洋海岸,美国本土的东北角。这条线有两个显著的特点:首先,它虽然蜿蜒曲折,但几乎全程都在美国境内,可以在美国的版图之中完整呈现;其次,由于冰川南界的延伸受地形影响,这条线的走向与美国本土的地势相契合。这条线也因此以一种国家专属的方式与美国的地形、地貌及国土轮廓紧密联系,成为美国普通地理知识的一部分。

由于资料限制,1916年清华课堂上使用的地理教材、赵学海等四人组成的小组绘制这条冰盖线所依据的材料已经无法确定。但对这条冰盖线的考察能展示民国初年清华学校教育的特殊性:这几乎是中国中级地理学教育中第一次出现第四纪冰期和北美冰盖的内容,至少这条线在当时中国普通中学的地理教材中并未出现。与美国的关联让清华课堂上的地理知识呈现一种与当时中学教育截然不同的美国属性;也正是在这种美国属性之中,我们得以看到最新的地理学和地质学发现和成就如何内嵌于对本国(美国)的刻画和认知之中,并且通过跨国的教育实践传播到另一个国家——中国。

5 结语

清末民初是中国地理学知识和地理学教育由传统向现代转型的关键时期,这两幅清华大学图书馆藏的地图为我们提供了观察这一转变的契机。清华学堂和早期清华学校作为留美预备学校的特殊性为人共知,这两幅地图也从一个细微但物质的层面为这一特殊地位在教学中的体现提供了注脚。我们看到,清华学校的地理教育在教学方法上与当时美国的教育基本同步,地图在教和学中起到了非常关键的作用;与同时期欧美的中等教育类似,清华学堂用印刷的进口轮廓图来教授地理知识或检验地理课上的教学成果。就内容而言,清华学校课堂上教授的知识反映了当时欧美地质和地理学界最新的内容。但是,无论是教学方法还是内容,清华学校并非当时中国普通中等学校的水平。如上所述,在1920年代之前,由于种种原因,印刷地图,尤其是供学生着色填充的印刷轮廓图,并不是所有的中学和大学都能使用。清华学校得以享受这种特权是因为它充足的经费、先进的教学理念以及与美国的关联。

然而,也正是与美国的关联决定了清华学校的现代地理教育并非以一种民国政府教育部或者现代民族国家所要求的本土化或民族主义的形式出现;相反,由于清华学校留美预备学校的特性,关于美国的知识成为清华学校地理课堂上的重要内容。与此形成鲜明对比的是中国人自己编纂的地理教科书。例如,1913年张相文为中学堂和师范学堂编纂的教科书《地文学》即在例言内明言本书编纂旨趣和内容“一以本国为宗”[38]。这两幅地图不但使用美国发行的底图,绘制的都是美国的地理内容,反映的更多是美国地理教育的旨趣(9)在18世纪和19世纪的美国,在地理教育中使用地图也被视为构建国家意识和民族主义的重要手段之一。见参考文献[39][40]。。值得关注的是,与当时的美国地理教育一致,对美国地质和地理都极为重要的第四纪冰盖线也清晰地反映在地图上。在这两幅地图上,我们不但看到现代地理学教育在中国的萌芽,也看到在近代中国,自然科学知识通过跨国教育呈现出了一种与半殖民地半封建社会背景相对应的特性。

在一本出版于1917年的地理教学手册中,作者写道:“地图是一个学生学习地理的最具形质的(tangible)证据,所以它们总是在学校作业展览之中陈列出来。因此,总有一种去装饰它们的诱惑,以至于超过了地理所需要的限度。于是大量时间被不合情理地花费在填色、描曲线、画阴影、绘字体等等上面……对于大多数的目的来说,一张简单的铅笔画就足够了。”([10],页178—180)我们无法确知这两幅绘制精美的地图是否曾经出现在清华学校作业展之中,但很明显,它们不仅仅是简单的铅笔画,也许在这位学者眼中已经超过了地理所需要的限度。一百年后,当它们真正在展览中陈列的时候,美观的装饰、色彩和字体等无疑变成了亮点。它们物质的精美扩展了历史的深度,不但凝聚了八名学生在地理学习中花费的心血与精力,也向我们提示了一所学校和一个国家在自然科学知识和教育上与国际和现代相联结的过程。

致谢本文所用清华大学图书馆藏地图蒙清华大学图书馆冯立昇教授提供,地图照片为清华大学科学博物馆(筹)孙德利老师拍摄。本文的准备和写作过程得益于诸多同事和师友的帮助,其中清华大学科学史系刘年凯博士在地质学专业知识方面提供了指引,中国科学院自然科学史研究所孙承晟研究员阅读了文章的初稿并指出了一些疏漏;匿名评审人也为文章的修改提出了建议。在此一并致谢!