领潮与启蒙

尚新娇

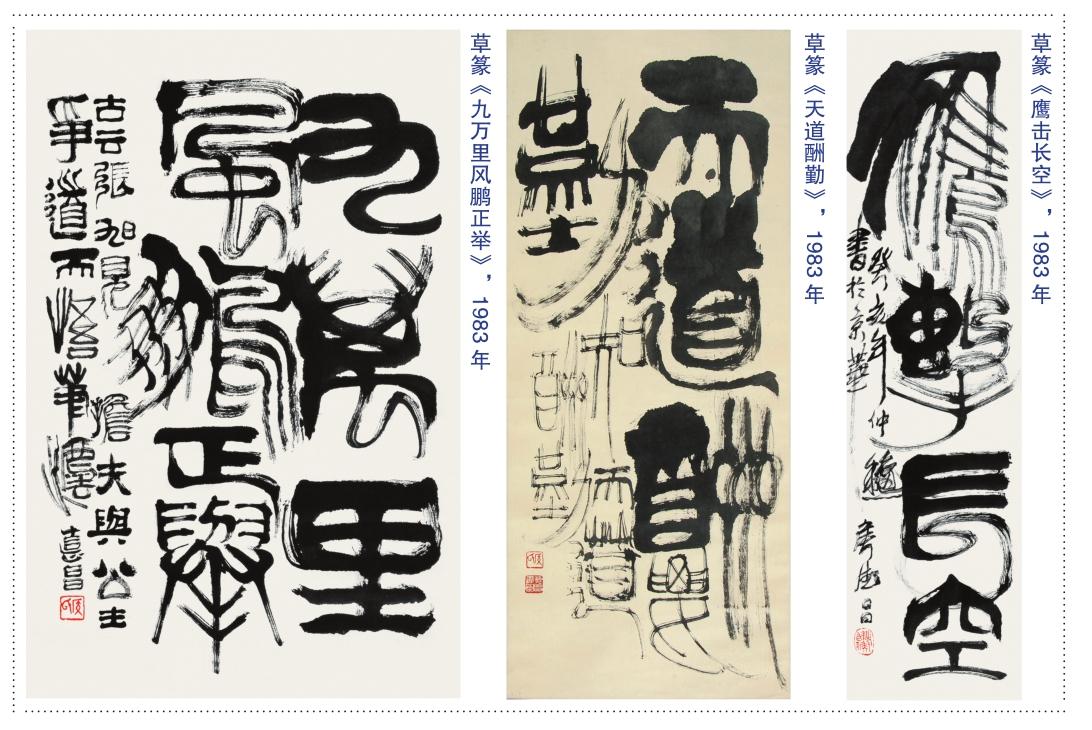

“篆”字前加一“草”字,给人带来了诸多艺术联想空间,侯德昌在为草篆下定义时写道:“所谓‘草篆,就是突破了篆书传统固有的结构和用笔,以行草入篆体,干湿相间,能充分发挥自我的情感。”于是“草篆”这种突破传统藩篱、颇具书家个性的书体,被赋予现代意义,成为现代书法、现代书风的一个创举。

其实,“草篆”并否当今才有,追溯明清两代,以行、草笔法、笔意入篆,另创新格者不乏其人,虽至善者寡,但影响甚远。20世纪80年代是一个变革的年代。“文革”结束,改革开放的帷幕拉开,思想被禁锢多年后,文艺界各种思潮泛滥,各种观念碰撞,形成了新的思想启蒙运动,迎来了中国文艺的思想解放和再次勃兴,人们对艺术的需要呈现多样化,要求张扬个性,突破传统。再则,80年代日本现代书法艺术在京展览,也适时催生了我国传统书法的嬗变,书法领域的形式美学企图打通由传统通往现代的形式通道。有些书家更是大胆尝试,用自身的感性力量去艺术地“改造”传统书法,这就产生了80年代的现代书法、现代书风思潮。

处于京华文化前沿的侯德昌先生,最早嗅到现代书法思潮气息,也可以说,日本的现代书法是一个诱因,激发了潜藏在侯德昌心底的书法能量与创作欲望。根植于传统的侯德昌受到现代艺术潮流的冲击,便怀揣着开掘与创新的兴味投入其中。他从草篆入手,成为80年代现代书法、现代书风的启蒙者与实践者。

当时,张正宇、黄苗子是影响他写草篆的两位重要人物。张正宇与张仃是至交,张仃曾在《贺侯氏古文字艺术成书》一文中写到侯德昌与两位先生的传承关系,也间接谈到自己与侯德昌认识与熟悉的过程。张仃称赞张正宇“天赋很高”,“草篆一出世,便受到美术界称道。”“这时偶然来张正宇家的青年中,就有侯德昌。我只知侯德昌是工艺美院陶瓷系的,沉默寡言,知道他来自河南农村,因为我少年时在农村度过,故对农村人比对城市人更愿意接近些。”该文又提到苗子,“……不久,在正宇之后,苗子草篆又受到时人称赞。”“与德昌有时又在苗子家相遇。”等等。[1]

黄苗子早年学习清人伊秉绶书体,后攻草篆,达到很高水平;张正宇是一位通才,草篆写得颇有胆识。80年代侯德昌和两位前辈的艺术交往,无形中受到启迪,在一定程度上影响了他对草篆的研习。侯德昌脱离一向饱满、端平、匀整的篆书面貌,以行书的笔意入篆,用行草的笔法和笔意,来书写篆书,为静态的篆书注入了更多动态的写意,使得笔下意象丛生。如同唱惯民族唱法的歌手忽然变身现代摇滚乐手,给读者带来强烈的个性视觉冲击。他作品的布局、文字的笔画发生了急剧变化,大山至尊,长河滔滔,一切都来了个“山河重新安排”。短长、肥瘦、站位各各不同,争让、夸张,笔画尽可能地象形,三点水的偏旁拉成飞白,一泻千里,让人听到了瀑布的轰鸣,山泉的叮咚;“山”字加了团墨,黑得迷离厚重。作品往往笔随意发,各具意态,或“云”“雨”或“山”“川”,气候不一,轻重有别,墨色运用变化多端,元气淋漓,各具威仪神采,佳句或诗词组成一幅幅趣味横生的画面,似乎从自然界传来一曲曲或疾或缓的天籁之音。

正如汉代蔡邕所言,书肇于自然。阅之,可观无形之相;听之,可闻无声之音。侯德昌的草篆作品,往往望之气势恢宏伟岸,如视万仞之山。山中皆断崖孤峰、飞瀑云岫、古树老藤,如其山水画作。其草篆写有杜甫句“挥毫落笔如云烟”,用墨烘托了“画面”,正是诗句所吟咏的艺术境界,给人满纸云烟之感。1988年2月,侯德昌到新加坡举办展览,媒体用“挟风带雨,气势逼人”八个字给予嘉评,言其“存在着一项只许意会不能言传的节操、骨气,是一种非常凝重的气氛。其书的变化‘当叫近代日本善于变化的书家都低头”。

作为画家和工艺美术家,他的书法结体与笔法具有别人眼中的一种“得法”,一种“工艺美”。侯德昌在评析自己的篆书作品时讲过,不懂得作品布局的写家,稍不注意,作品就会塌下来。字的结构与作品的设计直接影响到书法的整个气象。相对于单纯的书法家,这种不留痕迹的安排就是“得法”之法,“凝重”“稳固”平添了作品坚质浩气之品格。侯德昌新时期所创作的古篆新篇,这些富有当代气息的佳句,在谋篇布局上深具匠心,作品“设计”上更胜一筹,甚为“得法”,在“凝重”与“稳固”的基调之上,或威仪堂皇,或满纸生趣,若鸿鹄邈邈翩翩,若春风拂面芳草萋萋,盖因文字而异。

与张正宇草篆的峭拔爽利、黄苗子草篆的古雅隽永相比,侯德昌的草篆熔铸行隶,浑厚饱满,注重内部张力,给人以磅礴千钧之势。正如张仃曾在《贺侯氏古文字艺术成书》文中所说:“正宇逝世多年,苗子去国远游。近年书法界虽人才辈出,但真正有传统功力,又有时代风貌者并不多。侯德昌草篆的出现,令人耳目一新。侯的草篆,受到正宇与苗子的某些启发无须讳言,但他个人学养、功力、气质、人品、博采兼收、千锤百炼,有其独特的个人风格。”[2]

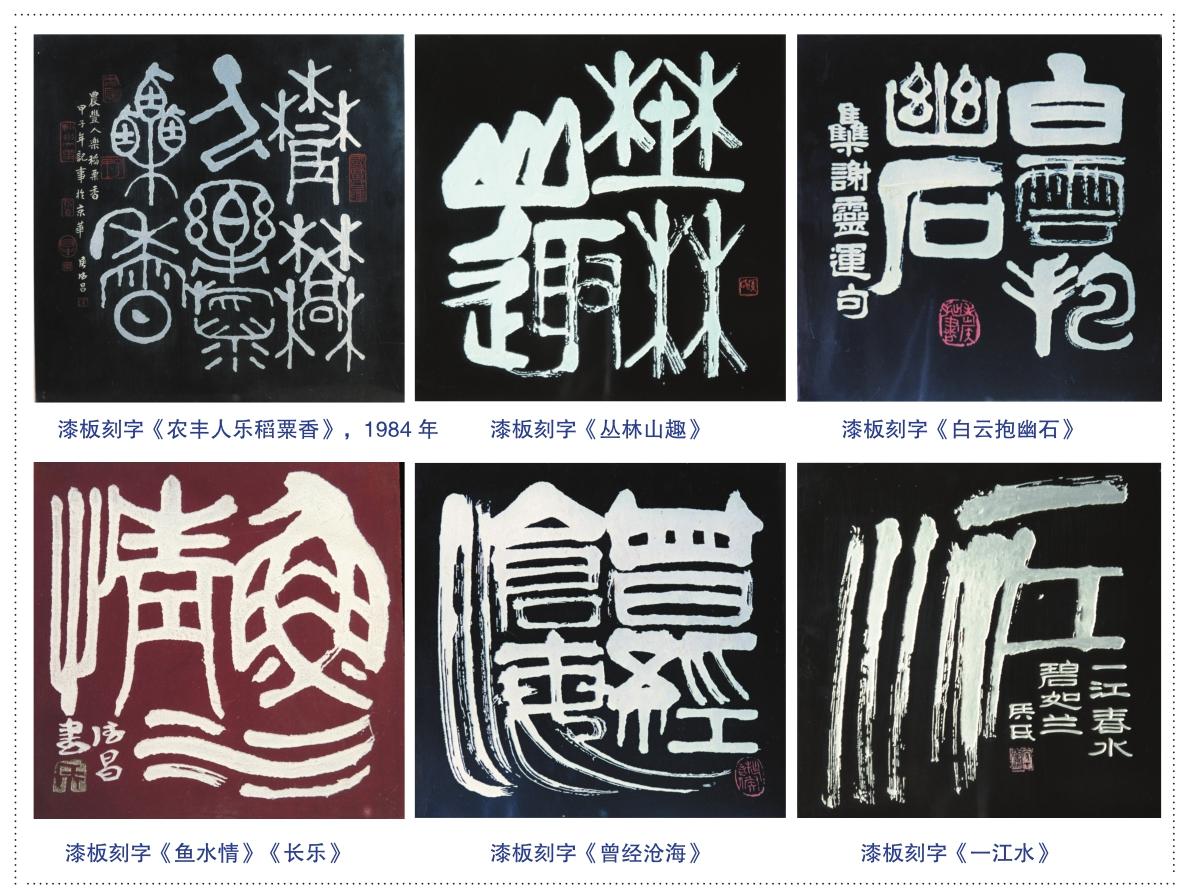

之后,他将草篆刻在漆板上,就形成草篆与刻字并峻的艺术高峰。

单从“刻字”二字溯源,彩陶与甲骨上就有先民们留下的遗迹,或用以装饰,或用以巫卜,后有钟鼎文,将文字铭刻在青铜器、石器上,以作记事用。现代刻字则是书法与工艺的结合,以深厚的书法基础加以优美的装饰工艺,两者相得益彰。1985年,他潜心研究,大胆创新,在传统的基础上,将书法、刀法融为一体,创造性发展了刻字艺术。从书法的角度讲,他的“刻字”是书法的另一种表现形式;从工艺的角度讲,他是把宣纸变成了漆板,把毛笔变成了刻刀。

侯德昌刻字发端于80年代初北京漆器厂效益不好,厂领导遂邀请了一些书画家参与设计开拓新品种。侯德昌与黄苗子都参与了设计,把书法与漆板刻字相结合,获得了很好效果。之后,侯德昌将以草篆为主的书法艺术移诸漆板刻字,创作了大量刻字作品。1985年3月,中央工艺美术学院为侯德昌举办了刻字书法展。

作为书法家,侯德昌的字不仅出现在庄严的政治殿堂,也令人意外地出现在充满艺术气息的电影片头。这次刻字书法展在校内外引起轰动,也引起青年人的注意。侯德昌回忆:“那时我正全力攻写草篆,并把草篆刻到漆板上。这一新的艺术形式,获得较好的艺术效果……我的同事何燕铭是雕塑家,一天,他的长子何群带着两位青年忽然走进我的住所。他首先介绍说他们都是同学,被分配到广西电影制片厂工作,这位叫张艺谋,这位叫某某某。他还说,我们正在拍一部片子叫《黄土地》。我们都是创新派,看到你的草篆,耳目一新,想请你书写片头字幕。”当时这个摄制组的阵容,主创人员除了导演陈凯歌之外,还有摄影师张艺谋、美工何群。当时他们三人同属于广西電影制片厂青年摄制组,初出茅庐,满怀着对电影艺术的追求,侯德昌欣然答应下来,“黄土地”这三个字非常贴合侯德昌的身份与质朴的个性,于是他用草篆题写了电影名字“黄土地”,既有篆书的古朴浑厚,又有行草的洒脱灵动,与他一贯的书风也很吻合。《黄土地》公映后,轰动全国,被后来国内电影人誉为中国第五代导演丰碑式影片。而影片中特殊的电影名字、片头字幕字体引起了关注,受到许多艺术同行的认可,片头出现时令人眼前一亮。

2020年9月,全国电影百花奖评选在郑州举行,在回顾老电影的过程中,荧屏上忽然出现侯德昌40年前书写的“黄土地”这三个字,令人倍感亲切。草篆“黄土地”是侯德昌与电影的缘分见证,也是80年代书法艺术之创新对电影艺术之创新的呼应与拥抱。

刻字,是书法的再度创作,展现出书法的立体美、材质的肌理美及色彩的装饰美,表现出作者在篆刻、绘画、工艺美术等艺术门类中的审美情趣和艺术追求,给人以迁想妙得综合获取的艺术意境。他的漆板刻字,也是以篆隶入”画”,汉字多具有象形特点,而古文字更加突出,如《农丰人乐稻粟香》,漆板上的“人”正跪在结满籽实的“粟”旁劳作,今天的人们,依然能从中感受到古文字传递的新鲜信息,远祖的文字发明如同生动的绘画。还有作品《丛林山趣》《鱼水情》《长乐》等,用篆字的象形特点来阐释,字亦为物,物亦为画,作品布局或密不透风,或疏可走马,线条若屈铁老树,千年老藤,抑或绿萝乍出,清新逼人。

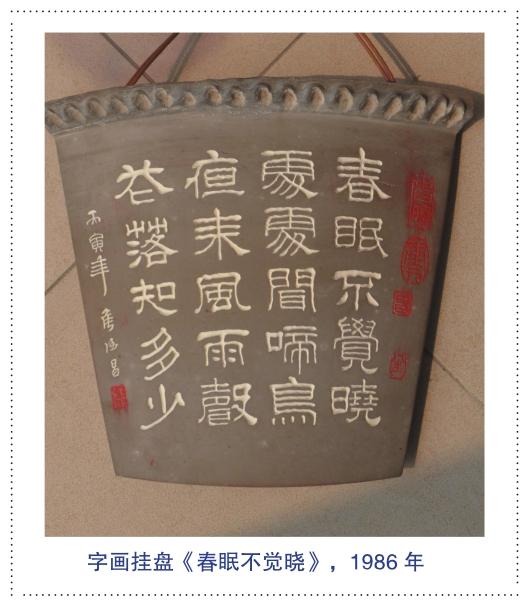

《曾经沧海》写意奔放,若山中瀑布垂壁而落;《白云抱幽石》松紧有度,凝练隽永,内有一种大自然的气韵周流不息。挂盘《春眠不觉晓》巧妙地刻在一片普通的灰瓦上,深浅相衬,素朴静雅,一幅春色图全在淡淡和煦的字里行间。《一江水》突出“立着”的气势,左边的水字就是三条滚滚河流。

总言之,他的刻字如他的书法一样,大胆的飞白与险绝章法的“齐派”篆刻突出了“苍、润、逸”的风格,作品肌理柔润,古朴、苍厚、高雅,精神四射。

黄苗子评论侯德昌的刻字:“既有较深的书法基础,又打破了陈陈相因的陈旧规律,真有‘是何意态雄且杰之感。”吴冠中则评论:侯德昌先生的刻字作品将传统的绘画和书法结合,将厚重和奔放结合,将具象和抽象结合,创造出一种新的美。李苦禅之子李燕先生为之撰文《木石铭心迹象 锐意创新图》,称赞其刻字:“新颖不失古风,诡怪不失端庄,耀目不失雅静,多变不失朴厚。”

新时期到来之前,刻字艺术只是书法的附属艺术,一直不被重视。随着新时期的到来,即80年代中期各种艺术复兴,侯德昌的这一举动被视为“决意发扬国粹”“中道艺兴勃发”,张仃对这位站在时代艺术前沿弄潮的“书法领潮先锋”发自内心地予以撰文褒奖,“对其努力成果深表敬佩和祝贺”,对侯德昌这种“不取巧、不媚俗,勤奋研炼,锲而不舍”的艺术精神十分认可和嘉许,评论其草篆“得行草神韵,在‘有限的漆板上,辛苦经营,达到‘无限的艺术境界”,称赞这种“书法与工艺的结合”是一个“可喜的尝试”,“这些作品都与现代生活、现代环境和现代审美情趣十分协调,古为今用,完全没有旧瓶装新酒痕迹,感到侯在中國书法艺术出新方面又前进了一步”。[2]

及至后来,现代书法的演变愈来愈怪异,甚至走火入魔,愈发偏离正常的书法,超越了人们的审美法度,这种“怪异”触动到侯德昌的底线,使他甚是反对,他认为这不是“写字”,而是在“画字”,与“书写”相距甚远,与书法无关了。当时,很多书法艺术评论家对“现代书法的抽象化就是抽象画而不是书法了”这一观点表示质疑。

再则,侯德昌认为一味求新求变,而疏忽对传统的溯源,并非正道。因而,他很快调整了自己书法的方向。

梳理侯德昌的书法创作历程,经历了“从平正到险绝,又从险绝到平正”几个阶段,他的书法形式从隶书到草篆,又从草篆到篆书。每一个书写阶段都各各不同。若论最现代、最险绝、最反叛、最任情恣性者,乃其草篆是也。这是侯德昌书法历史上一个时期的特殊面貌。

但侯德昌写草篆只是对书法的一个实验,一个尝试,到此戛然而止,按照他的说法,之后又“复归正途”。王镛评论侯德昌的草篆“于随意与自由中体现了书写的规律,在这个规律里达到其个性的极限”。

对于一个人来讲,艺术中的“可能”与艺术中的“不可能”早已在他从艺之路中打下埋伏,其艺术走向与他的成长经历中所受教育、时代痕迹、个人意识及美学根柢等息息相关。

2020年深秋,侯德昌在家花了半个月时间,一张张翻看自己以往的书画,他对自己的高足耿安辉说:“还是80年代的草篆写得好。后来的书法缺乏变化,过于工。”这是一位老艺术家对自己书法艺术的回顾与审视。

参考文献:

[1]张仃.贺侯氏古文字艺术成书[J].郑州:东方艺术,1995(03).

[2]张仃.书法与工艺的结合——可喜的新尝试(侯德昌的书法刻漆艺术)[J].北京 :装饰,1985(02).

美编 敏子 编辑 饶丹华