巴曲酶注射液联用阿司匹林治疗急性脑梗死的临床疗效

李森霞,赵智丽,廖春梅

(深圳市龙华区人民医院,广东 518109)

急性脑梗死是指脑血供中断而造成脑组织缺血坏死,与动脉血管粥样硬化、血液流变学异常形成有关。既往,临床采用溶栓治疗,使脑组织血供恢复正常,以促进神经功能的恢复。阿司匹林是临床较为常用的溶栓药物,但发现该药物达不到预期效果,而巴曲酶是一种强力溶栓药物,不仅能改变血流变学,还能增强纤溶系统活性,进而减少血栓形成,对缓解脑梗死具有积极作用[1]。有研究[2,3]认为阿司匹林联合巴曲酶治疗急性脑梗死可增强疗效,在减少神经组织损伤方面收效甚佳,降低后遗症的发生率。为此,本研究对巴曲酶注射液联用阿司匹林对急性脑梗死的作用机制与临床疗效进行分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 在获得本院伦理委员会的审批下,回顾性分析本院2018 年4 月—2020 年5 月收治的200例急性脑梗死患者临床资料,按照其采用的不同治疗方法分组,将采用口服阿司匹林治疗的患者纳入参照组(100 例),将采用口服阿司匹林联合静脉注射巴曲酶注射液治疗的患者纳入研究组(100 例)。参照组:男性68 例,女性32 例;年龄范围51~82 岁,平均年龄(65.57±5.87)岁;病变部位:基底节区29 例,脑干25例,小脑20 例,脑叶26 例。研究组:男性64 例,女性36 例;年龄范围 53~84 岁,平均年龄(65.85±5.93)岁;病变部位:基底节区25 例,脑干24 例,小脑26 例,脑叶25 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入标准与排除标准 纳入标准:具有头痛、眩晕等症状,经头颅CT 检查确诊为脑梗死;发病时间<6 h;具备良好沟通能力;无药物过敏史。排除标准:既往行脑部手术;参与研究前采用抑制血小板聚集、抗凝药物;合并器官衰竭、心源性休克等疾病;治疗过程中须更改治疗方案;伴免疫系统、重症传染疾病;合并精神疾病;存在肝肾功能异常。

1.3 方法 两组患者入院后,接受营养脑神经、降血脂、降血压、降颅内压、维持水电解质酸碱平衡等常规治疗。参照组给予患者阿司匹林片口服,100 mg/d,1 次/d,根据患者病情适当调整用药剂量,共治疗2 周。研究组在参照组治疗基础上给予患者巴曲酶注射液治疗,在第1 日、第3 日和第5 日给予患者巴曲酶注射液静脉注射,第1 日静注10 Bu,第3 日和第5 日分别静注5 Bu,第6 日开始每晚服用阿司匹林片100 mg。在治疗期间不可服用其他溶栓、抗凝、扩血管和降纤药物,所有患者共治疗2 周。

1.4 观察指标 疗效评判[4]:治疗2 周后,患者神经功能缺损评分降低程度超过90%,病残程度为0 级,则评为基本痊愈;患者神经功能缺损评分降低程度为45%~90%,病残程度为1~2 级,则评为显著进步;治疗后,患者神经功能缺损评分降低程度为20%~44%,病残程度为3 级,则评为进步;治疗后,患者神经功能缺损评分降低程度在19%及以下,则评为无效。治疗总有效率=基本痊愈率+显著进步率+进步率。采用NIHSS 评估两组患者治疗前、治疗2 周后神经功能,总分为42 分,分数越低表示神经功能恢复效果越佳。采集两组患者治疗前、治疗2 周后的清晨空腹静脉血3 ml,分离血清,采用全自动生物分析仪检测血小板黏附率、血小板计数、全血黏度。

1.5 统计学方法 采用SPSS 23.0 统计学软件整理本次研究数据,以%、±s 分别表示计数资料与计量资料,相应给予χ2、t 检验。若P<0.05 表示组间比较差异显著。

2 结果

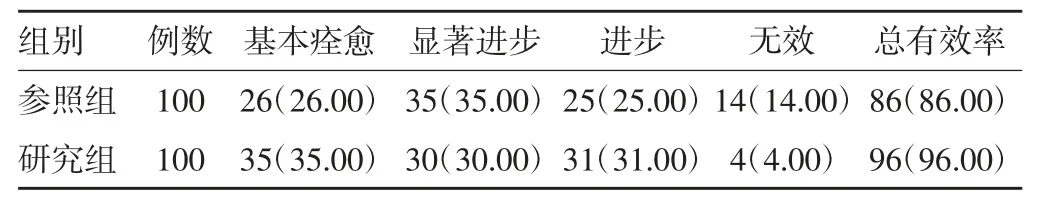

2.1 两组治疗总有效率比较 研究组总有效率为96.00%,高于参照组的86.00%(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗总有效率的比较 例(%)

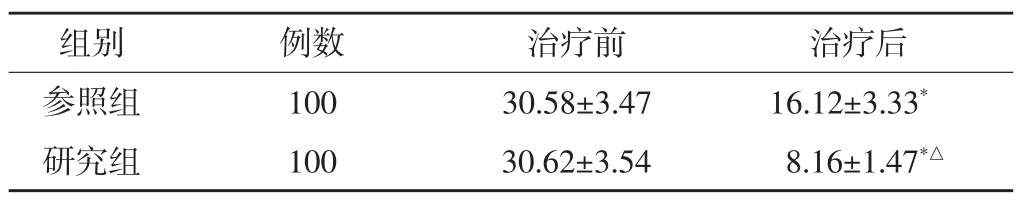

2.2 两组治疗前后NIHSS 比较 治疗前,研究组与参照组NIHSS 比较无显著差异(P>0.05);治疗后,两组NIHSS 显著降低,且与参照组比较,研究组NIHSS 较低,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后 NIHSS 比较(±s) 分

表2 两组治疗前后 NIHSS 比较(±s) 分

与治疗前同组比较,*P<0.05;与治疗后参照组比较,△P<0.05

组别参照组研究组例数100 100治疗前 治疗后30.58±3.47 16.12±3.33*30.62±3.54 8.16±1.47*△

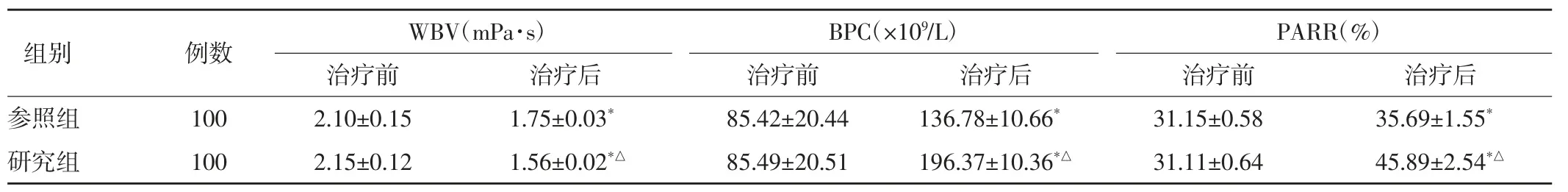

2.3 两组治疗前后血液流变学指标比较 治疗前,研究组与参照组WBV、BPC 和PARR 比较无显著差异(P>0.05);治疗后,两组 WBV 显著降低,BPC 和 PARR显著提高,且研究组各项指标变化幅度较高,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

表3 两组治疗前后血液流变学指标比较(±s)

与治疗前同组比较,*P<0.05;与治疗后参照组比较,△P<0.05

组别参照组研究组例数100 100 WBV(mPa·s) BPC(×109/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后2.10±0.15 1.75±0.03* 85.42±20.44 136.78±10.66*治疗后35.69±1.55*2.15±0.12 1.56±0.02*△ 85.49±20.51 196.37±10.36*△ 31.11±0.64 45.89±2.54*△PARR(%)治疗前31.15±0.58

3 讨论

急性脑梗死发病与血小板激活、纤溶系统异常、血管内皮损伤和血液流变学异常有关,针对该疾病发病机制进行治疗,可及时改善脑组织损伤,避免出现伤残情况。阿司匹林可以抑制血小板聚集,阻碍血管血栓形成,对预防和治疗心肌梗死、脑梗死等疾病具有积极作用,但口服阿司匹林见效缓慢,达不到理想效果,若针剂给药,则会提高不良反应发生率,故仍需寻求更有效、安全的药物提高疗效。

巴曲酶注射液是临床用于治疗急性脑梗死的主要药物,其安全性高,且静脉给药见效快,能快速降低患者血液中纤维蛋白原浓度,减轻血浆黏度,进而增加血流量,可快速促进急性脑梗死患者脑组织血供恢复,缓解神经组织损伤情况[5]。本研究结果显示,研究组治疗总有效率为96.00%,高于参照组的86.00%(P<0.05)。本研究结果与牛艳国[6]研究结果具有相似性[对照组总有效率为60.00%,低于观察组的86.00%,组间差异显著(P<0.05)],该结果表示采用巴曲酶注射液联合口服阿司匹林可显著增强患者疗效,减轻急性脑梗死病情。分析原因,单纯采用阿司匹林虽具有抑制血小板凝聚的效果,但并不能改变血液流变学异常、纤溶系统异常、微循环异常等情况,故收效甚微。巴曲酶注射液具有分解纤溶蛋白原、释放纤溶酶激活物、降低红细胞聚集、降低血管阻力等药理作用,既能抑制血栓,避免血栓形成,又能提高血流量和血流速度,改善微循环,该药物联合阿司匹林可有效增强疗效,缓解脑供血不足的情况[7]。此外,血小板黏附率、血小板计数、全血黏度是反映人体血液流变学系统异常的主要指标,本研究结果显示,治疗后,两组WBV 显著降低,BPC 和PARR显著提高,且研究组各项指标变化幅度较大,差异具有统计学意义(P<0.05)。这是因为巴曲酶含有矛头蛇蛇毒成分,可以使红细胞沉降,增强血管通透性,进而有效降低血液黏度,提高血流速度,促进患者血液流变学恢复。本研究结果显示,治疗后,两组NIHSS 评分显著降低,且与参照组相比,研究组NIHSS 评分较低(P<0.05),这是因为巴曲酶注射液不仅可以抗氧化,清除氧自由基,还可以减少灌注后脑组织氧化氮含量,缓解神经损伤,进而发挥保护神经组织的作用,对改善神经缺损具有积极意义[8],该药物联合阿司匹林可促进脑循环,有利于脑神经组织恢复,有效恢复患者神经功能。

综上所述,在急性脑梗死治疗中采用巴曲酶注射液联合阿司匹林的治疗效果俱佳,不仅减轻神经缺损,还改善血液流变学指标,有利于患者预后恢复。