社会分层视角下的高校毕业生就业问题浅析

——基于江西省五所高校数据

汪小布,甘聪葵

(南昌工程学院 1.党委组织部(党校);2.土木与建筑工程学院,江西 南昌 330099)

社会分层是社会学研究中的一个常见概念,近些年来也被逐渐用于劳动经济学方面的研究。这一方面的研究以教育获得与教育回报两方面的主题最为常见。但实证研究过程中,如何区分不同个体或群体所处的社会阶层进而将其界定为社会分层仍然存在不小的困难。为了研究的方便,大多数研究通常集中在家庭背景经济与社会地位的不同如何影响子女的教育获得机会及子女教育的回报。本文借鉴相关研究,对江西省五所具有代表性的高校在近四年的毕业生中进行就业情况方面的抽样调查,在调查问卷设计中,针对毕业生的父母亲受教育程度、职业及工作单位类型与家庭收入进行更为细致的区分。在获取相关微观调查数据之后,采用实证方法探讨什么因素影响高校毕业生当前工作单位的类型及其自身关于最有效求职渠道的评价。尽量通过实证研究的发现,着力找出社会分层对高校毕业生就业的影响程度、渠道及其后果,并提出一些针对性的对策建议。

一、调查问卷概况

本文选取了江西省五所高校2017年、2018年、2019年以及2020年近四年的毕业生作为抽样调查的对象,通过问卷星进行网上调查,共回收有效样本11 870份。其中南昌大学占比30%,江西财经大学占比6.6%,江西师范大学占比33%,南昌工程学院占比19.2%,江西现代职业技术学院占比11.2%。从抽样的高校来看,南昌大学是江西省仅有的一所综合型的双一流高校,江西财经大学与江西师范大学是省内具有学科特色和行业特色鲜明的本科院校,南昌工程学院是江西省新升本科高等院校,江西现代职业技术学院则是一所公办职业技术型高职院校。从抽样调查涉及的高校来看,本文关于毕业生所在高校的选取具有代表性。

针对样本中较为重要的高校毕业生的所学专业、现工作单位的类型、父母亲受教育程度、父母亲职业及工作单位的类型、你认为最有效的求职途径等。通过实证分析毕业生现在工作单位的类型及其父母亲受教育程度、职业及工作单位类型是否存在显著的统计关系,是社会分层研究的一个常用策略。此外,本文还考察了求职渠道。

1.毕业生所学专业

毕业生所学专业直接影响其择业意愿及其就业前景。在调查中,我们将专业分为四个大类:工学或理学、经济或管理类专业、法学或教育学专业及其他。通过11 870份样本调查表明,理学或工学专业的毕业生占比最高,约为51.6%。其次则为经济学或者管理学专业,占比约为23.8%。法学或教育学专业毕业生占比最小,约占5.8%。

2.毕业生现在工作单位的类型

在毕业生现工作单位类型的调查中,将工作单位类型区分为四种类型:国家或党政机关、事业单位、国有企业及其他。在当前的职业市场,进入国家或党政机关,需要通过正规的公务员考试或者选调等渠道。而进入事业单位及国有企业的门槛则远小于进入国家或者党政机关的门槛。调查结果显示,在国家或党政机关、事业单位与国有企业就业相比,大多数毕业生都是在这三种类型之外的机构就业。在国家或党政机关就业的毕业生占比约10.6%,而在事业单位就业的毕业生占比约16.1%,在国有企业就业的毕业生占比约13.3%。

3.家庭背景:父亲受教育程度

父亲或者母亲的受教育程度与毕业生的家庭收入及家庭政治资本等紧密相关。在调查中,将父亲及母亲的受教育程度分为7个类型,依次为小学及小学以下、初中、高中或中职中专、大专、本科、硕士及博士。

就调查中的11 870份大学毕业生的样本而言,其父亲接受初中教育的占比最高,约为36.4%,其次则为高中或者中职中专的占比,约为21.5%,再次则为小学及小学以下的文化水平,占比约18.6%。毕业生的父亲拥有大专或者本科学历在全部样本中所占的比例较为接近,前者约为8%,后者约为7.5%。而拥有博士学历的比例高于拥有硕士学历的比例,与此同时,拥有博士学历所占的比例也十分接近本科学历的占比。

4.家庭背景:母亲受教育程度

针对毕业生的母亲受教育程度的统计结果表明,接受小学及小学以下教育水平的占比最高,约为37.9%,其次则是具有初中教育水平的,占比约为30.3%。具有高中或者中职中专文化程度的占比约为15.8%。而具有博士文化程度的占比高于大专、本科及硕士文化程度的占比。整体上来看,与抽样调查中的毕业生父亲受教育程度的分布相比,毕业生母亲受教育程度的方差更大。

5.家庭背景:父亲职业或者工作单位的类型

在调查中,我们将父亲及母亲的职业或者工作单位划分为十种类型:国家或者社会管理层、经理人员阶层、私营企业主、专业技术人员阶层、办事人员阶层、个体工商阶层、商业服务业人员阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层以及城乡无业失业半失业,这十种类型基本上能涵盖现实中的职业或者工作单位类型。国家或者社会管理层通常位于社会阶层的最高层级,而经理人员、私营企业主、专业技术人员阶层以及办事人员阶层等的划分刻画了这些阶层所拥有的经济与社会地位逐渐下降的倾向。

从调查结果可以看出,高校毕业生的父亲作为经理人员阶层的占比最高,约为22.2%,其次则是私营企业主的占比,约为16.3%。城乡无业、失业及半失业与办事人员阶层的占比较为接近,前者为13.4%,后者约为13.7%。再次是国家或者社会管理层阶层的占比约为10%。接着则为农业劳动者阶层与商业服务人员阶层,分别约占6%与5.8%。最后分别为个体工商阶层、产业工人阶层与专业技术人员阶层各自的占比。

6.家庭背景:母亲的职业或者工作单位类型

针对高校毕业生母亲的职业或者工作单位类型进行十个层次的划分,这十个层次也刻画出社会阶层从高到低的情形。首先,调查结果表明,与毕业生父亲作为城乡无业失业或半失业在全部群体中的占比相比,毕业生的母亲作为城乡无业失业或者半失业的占比更高,约占19.5%。其次,毕业生的母亲作为国家或者社会管理层这一类型的占比也高于其父亲作为国家或者社会管理层的占比。最后,就其它八种职业或者工作单位类型的占比而言,毕业生父亲与其母亲在全部职业或者工作单位类型中的占比整体上较为接近,这一定程度上反映出毕业生父亲与其母亲的职业或者工作单位类型之间存在高度的相关性。

7.家庭背景:家庭的年收入状况

在调查中,我们将毕业生家庭的年收入划分为四种类型:年收入在50 000元及以下、50 001至100 000元、100 001元至200 000元及200 000元以上。

从调查结果中可以看出,毕业生家庭年收入在50 000元及以下的占比最高,约为40%。其次则为年收入在50 000元以上及100 000元以下家庭的占比,约为31%。年收入在20万元以上家庭的占比最小,约为14%。

8.高校毕业生对就业渠道有效性的评价

在调查中,高校毕业生报告了对择业就职渠道的评价。我们将择业就职渠道分为四种类型:通过家庭和个人社会关系、托熟人;校园招聘会;人才招聘会和人才招聘网络;其它。

从调查中可以看出,约有32.6%的高校毕业生认为人才招聘会和人才招聘网络在择业过程中是最有效的,其次分别为校园招聘会和通过家庭和个人社会关系、托熟人,认为这两种求职渠道最有效的毕业生分别占比为26.7%和25%。

在这一部分,我们初略地描述了调查问卷的大致概况。在从实证分析社会分层对高校毕业生就业及最终获取目前的工作岗位等方面的具体影响之前,我们首先提出以下假设:

一是父母的职业、工作单位对高校毕业生就业有影响。

二是父母亲的受教育文化程度对高校毕业生就业有影响。

三是家庭背景对高校毕业生就职渠道有影响。

现采用排序Probit模型对高校毕业生工作单位类型及其就业渠道的相关影响因素进行实证分析,以便验证上述假设是否正确。一方面借鉴相关研究,对实证过程中被解释变量及相关解释变量的选取进行说明。另一方面,排序Probit模型意味着需要对诸如父母亲的政治资本以及社会资本等毕业生的家庭背景进行量化测度,在实证部分同时也将介绍测度方法。

二、变量选取与实证研究

1.变量选取与说明

在借鉴相关研究的基础上,研究采用排序Probit模型针对影响高校毕业生就业的相关因素进行实证分析。首先将高校毕业生现在工作单位的类型作为被解释变量。针对国家党政机关、事业单位、国有企业与其他分别赋值4、3、2、1,这一赋值实际上也捕捉到了毕业生当前就业单位的显著差异。其次,与现有研究不同,本文以高校毕业生自我报告的最有效求职渠道作为被解释变量。那些来自更具经济与社会优势地位家庭的大学毕业生通常拥有更为广泛的社会网络,其选择就业的渠道更倾向于通过家庭与亲属,从而找到自己心仪的工作岗位。相比通过家庭和个人社会关系托熟人求职,诸如校园招聘、人才招聘及网上招聘等更具竞争性,考虑到这一点,针对通过家庭和个人社会关系托熟人、校园招聘会、人才招聘及网上招聘与其他分别赋值为1、2、3、4。从数值本身来看,这一赋值一定程度上反映出就业市场竞争性的强弱。比如说,在招聘过程中,校园招聘的竞争性一般会低于人才招聘及网上招聘的竞争性。最后,毕业生就业单位类型与求职渠道是本研究中的关键被解释变量。现实生活中,人们普遍认为国家党政机关这一单位类型的层次通常高于事业单位。类似地,事业单位的层次通常又高于国有企业。如此一来,针对单位类型的赋值呈现出高低顺序的差异,从而就可以基于排序Probit模型进行实证分析。再以就业渠道而言,本文以竞争性强弱作为排序依据。竞争性相对更弱的就业渠道更为看重毕业生家庭背景,因为毕业生父母亲的经济地位、政治资本与社会网络等的强弱决定了该毕业生是否可能通过家庭与个人关系以及托熟人这一渠道找到工作。

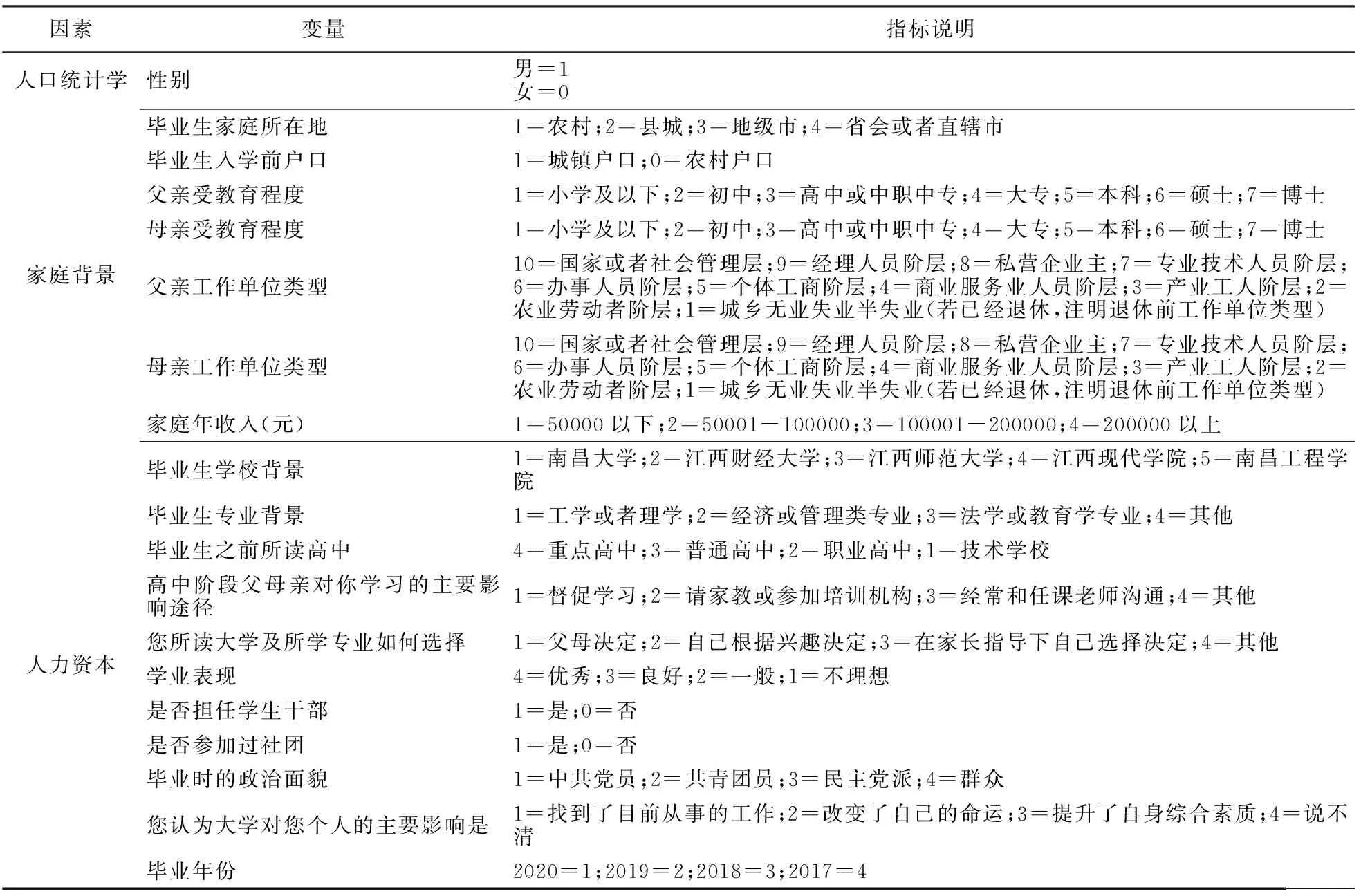

借鉴已有研究及本文获取的调查数据,排序模型的解释变量(即毕业生当前工作单位类型与毕业生选择的求职渠道类型的影响因素)如下表1所示。

表1 排序Probit模型的解释变量及说明

在表1中,对于解释变量的选取与测量进行了说明。将解释变量区分为三大类:人口统计学特征、家庭背景与人力资本。在已有研究中,通常针对家庭背景中父母亲政治身份等进行更为细致的区分,比如党员干部、党员与群众等方面的区分。在本文的调查中,父母亲受教育程度与其职业工作单位类型实际上也能很好地测量父母亲的政治资本与社会资本等。

2.排序Probit(Ordered Probit)回归结果

以毕业生当前工作单位类型作为被解释变量的回归结果如表2所示。

表2 以现在工作单位类型作为被解释变量的排序probit回归结果

从表2中排序Probit模型(2)的设定来看,父亲职业与单位类型每上升一个层级(共10个层级),则其子女单位类型(共四个类型)提升一级的概率为11.2%,这一估计值并且在统计上显著。在表2的模型(3),我们以母亲职业与单位类型作为核心的解释变量,实证结果表明,母亲职业与单位类型每上升一个层级(与父亲职业与单位类型划分相同),则其子女单位类型提升一级的概率为12.4%。就表2中的模型(2)与模型(3)而言,因为毕业生父亲与母亲职业与单位类型可能存在高度相关,为了避免实证过程中显而易见的共线性问题,毕业生父亲与母亲的职业与单位类型作为解释变量分别加入排序Probit模型。

在表2中,进一步考虑毕业生的父母亲受教育程度及其家庭经济收入状况对毕业生当前工作单位类型的影响。考虑到毕业生父母亲受教育程度、家庭经济收入状况与其父母亲职业及工作单位类型之间的显著相关,为了避免显著的共线性问题,在表2的回归中,毕业生的父母亲受教育程度及其职业与单位类型、家庭经济收入状况这三个主要的解释变量是分别加入的。

接下来,继续利用毕业生关于最有效求职渠道的评价作为被解释变量进行排序Probit回归。毕业生对于“什么是最为有效的求职渠道”的主观评价,一定程度上可以反映出毕业生自身的“社会地位认同”或者“自我阶层认同”。

表3的回归结果表明,父母亲职业及单位类型与被解释变量存在显著的负相关,家庭经济收入状况与被解释变量存在显著的负相关,而父母亲受教育程度与被解释变量之间并不存在显著的统计关系。表3中模型(1)的回归结果表明,毕业生的父亲职业及单位类型与毕业生关于最有效求职渠道的评价之间的协相关系数的估计值为-0.042(并且在统计上显著,毕业生的母亲职业及单位类型与其求职渠道评价之间的相关系数估计值与之接近)。在赋值过程中,我们将那些竞争性相对较弱的求职渠道赋值更小。表3中模型(1)的结果意味着,对于那些来自具有更高经济与社会地位家庭的大学毕业生而言(以父母亲职业单位类型作为测量),他(她)们更为偏好竞争性相对更弱的求职渠道,他(她)们倾向认为竞争性更弱的求职渠道对其自身就业更为有利。此外,表3中模型(3)的回归结果表明,来自那些拥有更高家庭经济收入的毕业生偏好那些竞争性相对更弱的求职渠道。

表3 以求职渠道作为被解释变量的排序probit回归结果

从大学毕业生人口统计学及人力资本相关的测量指标来看,表3的回归结果表明,学校背景越好(比如作为双一流大学南昌大学的毕业生相对于普通本科院校南昌工程学院的毕业生),越倾向于选择更具竞争性的就业渠道。相比女性,男性大学毕业生更为倾向选择竞争性更强的择业渠道。与此同时,学生干部经历可能提升毕业生的综合素质,进而使得其更偏向竞争更为激烈的择业渠道。此外,毕业生所学的专业及其毕业时的政治面貌也与毕业生对于有效求职渠道的评价之间存在正相关。相比其他专业,理学及工学专业(=1)毕业生面临更为旺盛的就业需求。而大学毕业生的政治面貌(党员=1,共青团员=2,民主党派=3,群众=4)则反映出大学生在校期间的综合表现,相比那些不是党员的大学毕业生,拥有党员身份的大学毕业生更为偏向那些竞争力相对较弱的求职渠道,这与其自身在校期间积累的社会关系存在一定的关系。

整体上来看,表3的回归结果表明,除了家庭背景会影响大学毕业生关于求职渠道的选择,诸如党员身份、学生干部经历及其所学专业等也会影响到大学毕业生自身究竟偏好哪一种或者哪一些作为自己寻找工作时的求职渠道。

三、研究结论

1.高校毕业生的父母亲职业及单位类型不仅影响大学毕业生当前的工作单位类型,而且影响了大学毕业生对于最有效求职渠道的评价。父母亲职业与工作单位类型对毕业生当前工作单位类型具有正向的显著影响。一方面,那些处于优势阶层地位的家庭,其子女在就业时更有可能找到更稳定更有保障的工作岗位。另一方面,父母亲的职业及单位类型也会不断强化大学毕业生对于择业渠道的判断及认同。

2.父母亲受教育文化程度对高校毕业生就业有影响。如果毕业生的父母亲接受过更高层次教育以及具有更高家庭收入,这些毕业生通常会选择继续深造。已有研究表明,拥有更多经济资源以及更高社会资本的学生通常具有更为强烈的求学意愿,从而也就推迟进入就业市场。

3.家庭背景对高校毕业生就职渠道有影响。来自不同社会阶层的毕业生在择业观、择业途径、择业机会等方面存在较大差异。来自家庭背景较为优越的毕业生在择业标准上可能更加注重个人专业对口、职业地位和发展前景、个人兴趣等。来自社会阶层较低的毕业生择业首要考虑的是先就业后择业,先解决岗位问题以便减轻家庭负担等。来自不同社会阶层的毕业生在择业渠道存在一定差别。来自具有更高优势经济与社会地位阶层的子女在就业信息获取、岗位获得方面更具优势。

此外,大学毕业生的党员身份及其毕业年份对其当前工作单位类型也产生了一定的影响。诸如性别、专业背景、学生干部经历、党员身份及其毕业学校背景等对于大学毕业生关于最有效求职渠道的评价也存在一定的影响。毕业生自身的人力资本的提升对于其就业也存在较为显著的影响。

四、加强和改进高校毕业生就业的对策建议

就业是最大的民生。解决好大学毕业生就业问题是一项系统工程,需要政府、高校、社会与就业单位之间的协作,打造一个大学毕业生“愿意就业”的氛围、提升大学毕业生“能就业”的本领、最终实现大学毕业生“就好业”,努力使“社会流动的渠道越来越开放,越来越多,尽管还存在着许多制度性限制和障碍,但只要通过努力奋斗,只要有能力,每个人都有改变其社会地位的可能。”[1]

1.通过社会各界共同努力创造一个大学毕业生“愿意就业”的氛围,为高校毕业生就业创造一个公平的社会环境。近年来,大学生“慢就业”“啃老族”等现象逐渐增多,“读书无用论”也甚嚣尘上,“毕业即失业”等也成为热点话题。诚然,这一方面与大学毕业生自身的就业意愿与外部经济形势等相关,另一方面,我们也不能忽略社会阶层固化导致社会流动性减弱对大学毕业生就业热情的侵害。要实现高等教育推动社会流动的功能,我们需要从观念与外在环境上为大学毕业生就业创造良好的条件。第一,政府及相关部门要继续强化就业政策,拓宽市场就业渠道、推动降低就业门槛、降低甚至取消部分准入类职业资格考试工作年限要求,为大学毕业生就业创造更为宽松的途径。第二,进一步创造公平竞争的就业环境,教育回报的不公平是阻碍社会阶层有序流动的一个重要因素,通过努力消除影响教育回报公平的制度性障碍,从而为大多数高校毕业生实现社会阶层流动创造前提。第三,可以通过政府、高校及企业等之间的合作,实施青年就业启航计划,通过政策倾斜激发大学毕业生就业意愿、引导高校毕业生想就业。

2.提升高校毕业生“能就业”的本领。人力资本在高校毕业生择业及就业等方面也发挥着积极的影响。高校毕业生通过人力资本积累,也会增强其进入各种类型单位的竞争力、拥有更好的职业前景。提升高校毕业生的人力资本,不仅有赖于大学生自身提高综合素质、设置合理的就业期望以及提升自身终身学习的能力,而且还有赖于高校的努力。高校要注重利用自身资源及信息优势在指导毕业生就业中发挥积极影响,注重提升自身的教育质量,在培养具有创新意识、实干及拼搏精神的大学生上花大功夫。同时,高校应根据社会人才需求结构,动态调整学科专业结构,减轻高等教育与就业市场的结构性错配问题。“先天不足后天补”,在校大学生要努力学好本领,通过提升自身的能力与素质,有利于在就业市场脱颖而出。

3.努力实现高校毕业生“就好业”的目标。高校毕业生在择业渠道与就业单位类型呈现出显著的代际传递。高等教育的一个重要功能是创造社会阶层流动性,打破阶层固化,不断构建开放型、进取型的社会形态,这样的社会形态才具有持久的生命力。基于此,为了实现高校毕业生“就好业”的目标,第一,政府应该尝试对教育获得中的相对弱势群体进行补偿,之所以如此主要是为了实现享有高等教育机会的公平。第二,在教育获得机会公平的基础之上,政府与相关部门可以进一步通过政策性措施推进教育回报层面的公平。当前,体制内工作是一个香饽饽。相比其他群体,出身于较高社会阶层的高校毕业生在竞争体制内工作或者在体制内升迁时更具优势。尽管诸如党政机关、事业单位与国有企业等体制内岗位的招录秉持“逢进必考”的原则,不过,其面试及选拔机制等仍然需要进一步完善。为此,政府及相关部门应该在招聘及选拔过程中遵循公正、公开以及透明等原则,为毕业生进入体制内单位及其未来的职业发展创造一个公平的竞争环境。第三,对于当前与江西省及国家发展战略密切相关以及重点扶持的行业及部门等,相关部门应采用激励政策加以引导,不断吸引大学毕业生进入相关行业及部门,从而推进国家及地区经济与社会发展,为高校毕业生创造出更多的有挑战性的工作岗位。如此一来,既可以留住当地高校的毕业生,又可以不断吸引外来人才进入该行业及部门,实现大学毕业生“就好业”的目标。