COVID-19期间民众威胁感知负性情绪与合作行为的关系

杨 铖,章韵然,吴彩霞,李姗姗,武 厚

(1.南昌工程学院 马克思主义学院,江西 南昌 330099;2.江西中医药大学 人文学院,江西 南昌 330004;3.南昌工程学院 工商管理学院,江西 南昌 330099)

2020年是“十三五”规划收官和决胜全面建成小康社会关键年,中国前行路上的重要年份。就在新年伊始,全国暴发了新型冠状病毒肺炎重大疫情。武汉这座有1 000多万人口、素有“九省通衢”之称的城市,史无前例地宣布“封城”。全国人民众志成城,驰援武汉,全力抗击由一种新型冠状病毒引发的重大疫情。中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心于2020年初,围绕社会心态进行了两轮调查发现,80%左右的民众对疫情形势非常关注,自身安全感程度分别为59.1%和73.2%,多具有担忧、恐慌等负性情绪。疫情防控全面启动后,民众戴口罩、勤洗手、取消聚餐、探亲、旅游等有效防疫实际行为的比例达到95%以上[1]。但是,仍有个别民众存在闯卡、拒绝测温、不配合核酸检测等不合作行为[2-3]。近十年所暴发的甲型H1N1流感(2009年)、脊髓灰质炎疫情(2014年)、西非埃博拉疫情(2014—2015年)、塞卡病毒疫情(2015—2016年)以及首发刚果的埃博拉疫情(2018—2019年)等重大公共卫生事件充分证明,人类面临公共卫生风险挑战仍在加剧。当下,新冠肺炎疫情已持续一年仍在世界弥散,对全人类生命安全构成巨大威胁。重大公共卫生事件不仅严重危害公众生命安全,还会引发社会心态的急剧变化,损害民众心理健康,破坏经济生态,严重影响社会可持续发展[4]。

一、问题提出

当人类处于威胁状态的时候,逃跑和攻击(flight-and-fight)行为都是人类基本的心理行为反应之一[5]。合作也是人类面临威胁的选择之一。合作行为是指两个或两个以上的个体为了共同目标,协调自己的选择,促进一种既有利于自己,又有利于他人的结果得以实现的行为或意向,是一种基本的社会互动方式[6]。

威胁感知会促进合作行为的产生。刘旻玮[7]的研究表明,当自身能力越无法应对其所面临的安全威胁时,这种对于区域安全合作机制的需求就越强烈,因而也就越能够发展出机制化水平高的区域安全合作。杨恕、王术森[8]细化了合作对象对各自受威胁认识的程度影响,指出如果安全合作的对象彼此威胁认知越小,且在应对安全威胁方面的共同利益越多,那么安全合作越可能实现;如果安全合作对象彼此威胁认知越大,且在应对安全威胁方面的共同利益越少,那么安全合作越难实现,甚至不可合作。饶俪琳、李纾[9]等研究发现,在面对疾病、地震、洪水等大自然的威胁时,个体难以独立面对,当选择合作行为可以大大增加个体生存概率的时候,个体间会通过互相帮助形成群体力量应对威胁。面对战争带来的生命威胁亦是如此。Whitehouse和Lanman[10]发现,在越南战争中,经历生命威胁目睹了战友牺牲的士兵间会保持更浓厚的友谊,对利比亚战争中的士兵调查也发现类似结论。在战争中共同经历的焦躁感越多,士兵间的社会联结越强。

威胁感知会引发负性情绪。个人对威胁的感知是解释恐惧等负性情绪存在的重要原因之一,个人对威胁的感知与对某个特定群体的情感密切相关。有研究开始关注威胁所诱发的各种特定情绪。研究受虐待妇女在叙事方面的威胁感知与负面情绪时发现,受虐妇女在进行创伤性叙事时,多使用否定词如死亡等虐待性词语来表现威胁感知。而在她们的叙事中,愤怒是常见的负性情绪,其次是悲伤[11]。对以色列中国留学生的研究表明,居住在靠近发生冲突地区高威胁的个体抑郁和焦虑情绪较高[12]。Fernandez[13]等学者从生理上解释威胁对情绪的影响,压力会刺激脑干上的蓝斑核,一旦蓝斑核长时间处于过度兴奋状态,就会造成去甲肾上能神经元功能下降,去甲肾上腺素释放不足,进而引发抑郁等负性情绪。

负性情绪会产生合作行为。情绪是个体对于特定的情感事件或者实体的心理反应,持续时间较短,程度较强烈,以目标为中心[14]。情绪对组织行为产生普遍影响。它们不仅会影响人们自己的行为,还会影响其他人们的行为[15]。个体对威胁的普遍情感反应是恐惧情绪,与此相关的行为反应是回避和远离造成威胁的事物[16];另一种可能的反应是愤怒情绪,与此相关的行为反应是攻击那些造成威胁的事物[17]。负性情绪是社会生活中不可避免的一部分,但是也有相当研究表明负性情绪会产生合作行为。在一些情况下,情绪与行为的效果是“非对称的”,具体结果还是要取决于不同的社会情况,以及不同的心理行为。例如Sy[18]等人的研究就发现领导者的负面情绪就会产生更多的合作行为。

从威胁感知、负性情绪、合作行为三者关系来看,负性情绪作为一种重要的情绪,一方面会受到威胁状态的正向影响,另一方面也会正向影响合作行为,而威胁感知如前所述也会正向影响合作行为。因此,有理由假设,负性情绪在威胁感知和合作行为之间存在中介作用。

二、研究方法

1.研究被试

2020年3月,邀请江西、贵州、湖北、海南四省的民众以自愿方式填写网络问卷。剔除无效问卷,得到有效问卷632份。其中男性273名,占比43%,女性359名,占比57%。疫情期间居住地在城市的人数448名,占比71%,居住地在农村的人数184名,占比29%。其中文化水平为高中及以下的人数有138名,占比22%,大专和高职人数有91名,占比14%,本科生人数最多为252名,占比40%,研究生人数则有151名,占比24%。政治面貌为中共党员的人数有245名,占比38.8%,非中共党员的人数为387名,占比61.2%。年龄为18岁以下的人数有8名;年龄区间为19~38岁的人数则有372名,占比58.9%;年龄39岁以上的人数则有252名,占比39.9%。问卷首页书面阐述本研究基本情况及注意事项,提醒被试有参与和退出调查的自由,被试自愿参加。

2.研究工具

(1)威胁感知问卷。该问卷由威胁感测量问卷[19]和风险感知问卷编制[20]而成。用于评定疫情期间,自己及他人的受威胁感知程度,共2个项目,每个项目7级评分,得分愈高,说明威胁感知程度越严重。通过信度分析,632个样本没有缺失值,Cronbach’s α系数为0.779。通过探索性因素分析,累计方差贡献率为82.322%,2个题目因子载荷均在0.907以上,KMO 值为 0.5,Bartlett球形检验的卡方值为 340.611,P<0.001。

(2)负性情绪问卷。该变量参考邱林和Hill[21-22]等人的情绪评估量表编制而成,用于评定疫情期间个体产生害怕的、愤怒的、冷漠的、抑郁的负性情绪程度,每个项目7级评分,得分愈高,说明负性情绪产生程度越严重。通过信度分析,632个样本没有缺失值,Cronbach’s α系数为0.892。通过探索性因素分析,累计方差贡献率为64.425%,17个题目因子载荷均在0.65以上,KMO值为0.880,Bartlett球形检验的卡方值为5 051.704,P<0.001。

(3)合作行为问卷。该问卷参考陈立的研究编制合作量表[23]。用于评定疫情期间面对疫情防控的合作程度,3个项目,每个项目7级评分,得分愈高,说明合作程度越高。Cronbach’s α系数为0.887。通过探索性因素分析,累计方差贡献率为81.976%,3个题目因子载荷均大于0.85,KMO值为0.709,Bartlett球形检验的卡方值为1 213.888,P<0.001。

(4)自编人口学变量问卷。包括性别、年龄、居住地、政治面貌、文化程度等。

3.统计处理

采用SPSS22.0进行统计分析。使用均数和标准差对威胁感知和负性情绪及信任问卷各因素得分进行描述。组间比较采用t检验以及方差分析,用Pearson相关分析检验变量之间的相关性,使用多元线性回归分析检验中介效应。

三、数据分析结果

1.不同特征下民众威胁感知、负性情绪和合作行为得分比较

由表1结果显示,男性的合作行为得分高于女性(P<0.05),不同性别民众在威胁感知、负性情绪上的得分没有显著性差异。

表1 不同特征下民众威胁感知、负性情绪和信任得分情况

不同年龄阶段民众在合作行为得分上有显著差异。通过方差分析以及LSD事后检验发现,39岁以上的民众在合作上的得分显著高于19~38岁的民众(P<0.01),不同年龄段的民众在负性情绪上的得分没有显著差异。

不同文化水平民众在威胁感知得分上存在显著差异。通过方差分析以及LSD事后检验发现,文化水平为高中及以下的民众在威胁感知上的得分显著低于文化水平为大专高职、本科和研究生的民众(P<0.01)。不同文化水平的民众在负性情绪、合作行为上的得分没有显著差异。

政治面貌为中共党员的民众在合作上的得分显著高于非中共党员的民众(P<0.05)。不同政治面貌的民众在负性情绪上的得分没有显著差异。

疫情期间居住在城市的民众威胁感知得分显著高于农村居民(P<0.05),两者在负性情绪、合作行为的得分没有显著差异。

高威胁感知的民众在威胁感知、负性情绪上的得分均高于低威胁感知民众的得分(P<0.001),高威胁感知民众的合作行为得分高于低威胁感知民众(P<0.05)。

2.威胁感知、负性情绪和合作行为之间相关分析

使用Pearson相关分析检验威胁、负性情绪、合作之间的相关性,由表2可知威胁感知与合作行为呈显著正相关(P<0.01),威胁感知与负性情绪呈显著正相关(P<0.01),负性情绪与合作行为呈显著负相关(P<0.01)。

表2 威胁感知、负性情绪和合作行为的相关关系

3.负性情绪的中介效应

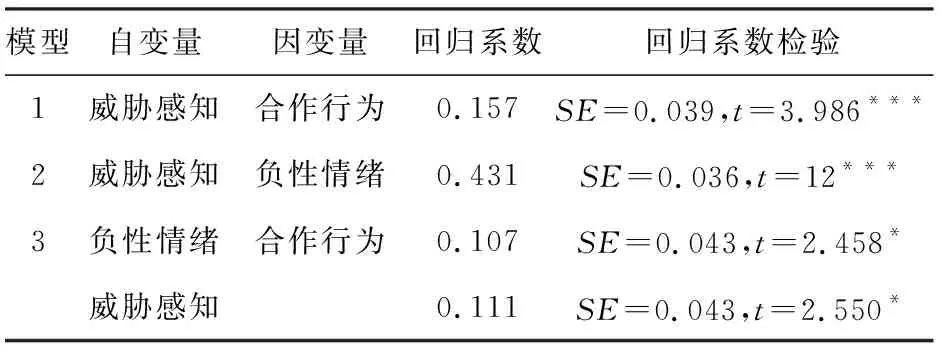

采用中介效应检验程序对负性情绪的中介效应进行检验,检验程序如图1所示。设威胁感知为自变量X,合作行为因变量Y,负性情绪为中介变量M。对这3个变量进行回归分析,探究负性情绪在威胁感知和合作行为之间的中介作用:第一个回归方程考察威胁感知对合作行为的预测作用;第二个回归方程考察威胁感知对负性情绪的预测作用;第三个回归方程考察威胁感知和负性情绪对合作行为的预测作用。

图1 中介变量示意图

由表3可知,根据回归模型1,威胁感知对合作行为的总效应显著,回归系数c=0.157,P<0.001。根据回归模型2,威胁感知对负性情绪具有显著性的预测作用,回归系数a=0.431,P<0.001;在回归模型3中,将自变量威胁感知和中介变量负性情绪同时纳入模型,负性情绪对合作行为具有显著性的预测作用,回归系数b=0.107,P<0.05;威胁感知对合作行为的直接作用显著,回归系数c’=0.111,P<0.05。这表明负性情绪在威胁感知对合作行为的影响中起着中介作用,中介效应为a×b=0.046,效应量为ab/c=0.29,ab/c’=0.42,在总效应中占比a*b/c=29.37%。图2显示了中介模型的路径系数。得出结论,负性情绪在威胁感知与合作行为之间的中介效应是显著的。

表3 负性情绪的中介作用

图2 中介模型的路径系数

四、讨论与结论

1.不同人口统计变量下的民众在威胁感知、情绪和合作行为的表现不一样

(1)男性比女性更倾向于合作。有学者对约1500万发明人的记录研究表明,无论是单个男性发明人数量,或者是纯男性发明人团队的数量,都远超女性[24]。社会学相关研究证实,女性在社会资本获取方面普遍处于弱势地位,她们与政商两界等建立起紧密关系的可能性更小[25]。此外,合作关系的建立和维持需要花费大量的时间和精力,女性由于传统家庭责任分工可能要承受更强烈的工作家庭冲突[26],会选择较少地参与非正式的工作社交活动,这也降低了她们产生合作行为的可能性。脑认知神经的研究也表明,雄性—雄性配对时,与合作相关的左侧额下区域(BA10)的脑间同步性增加。并且,雄性—雄性配对的脑间同步显著大于雄性—雌性和雌性—雌性配对的脑间同步,这些发现为性别构成对自然互动环境下社会合作的影响提供了支持[27]。李红通过将经典的合作与竞争联合按键任务与高时间解析的心理物理学方法相结合,发现合作中的人际行为同步受到性别因素的影响。男生组比女生组表现出显著提高的 theta 节律行为同步,并且合作关系与人际行为同步显著相关[28]。

(2)中年的民众比青年民众更倾向于合作。古语有云,四十不惑。此年龄段民众知识储备、阅历和见识方面要比19~38岁的民众更丰富,并且与他人合作时考虑的更加周全,更能坚持与他人合作,实现合作共赢,达成双方期望的结果。刘金梁等学者也证实了合作行为在不同年龄的人之间存在明显差别,如随着年龄的增长,其合作的主动性的得分也在增加,而且存在年龄的显著差异。并且,随着年龄的增长,在合作中坚持的时间也逐渐延长[29],因此,合作的坚持性也具有年龄的明显差别。

(3)文化水平较高的民众威胁感知也较高。在疫情中,城镇居民的健康行为高于农村居民,文化程度高的民众相较于文化程度低的民众,会主动了解疫情的传播途径和预防措施,并且随着对疫情预防措施、相信程度的提高以及疫情对生命的威胁严重性认知增加,他们所表现出的亲社会行为也逐步增加。不同文化水平的民众在面对疫情时,都会表现出害怕、恐惧等负面情绪,只是在反应强度上有些许差异,在威胁感知下,民众并不必然形成负性情绪,其负性心理反应更多的是受从众效应影响。因此,不同文化水平的民众所表现的负性情绪不具有显著差异。在疫情中,不同文化水平的民众都面临着生命安全威胁、财产损失等,为减少疫情带来的一系列危害和损失,无论是文化程度高的民众还是文化程度低的民众,其合作行为同样表现出直觉自动性的特点,没有显著差异。

(4)中共党员民众较之非党员更倾向于合作行为。中共党员怀揣的是一颗为人民服务的初心。他们加入中国共产党的初衷就是为了更好地服务社会,奉献自己的光和热。因此,一旦有危机事件发生,他们会更加关注事件的成因以及走向。党员的思想境界是相对较高的。当危机事件发生时,理想信念的作用驱使他们在危难急重情境面前敢于担责,贯彻组织行为。研究表明,个体对于逆境会产生本质的认知,包括逆境产生的原因、结果以及应对方法,积极的逆境信念会产生积极行为。作为党员的个体在遇到危机事件时产生的是积极的逆境信念,这对他们的情绪产生了一定的影响,从而带动了他们的合作行为[30],起到先锋带头作用。同时,中国共产党非常注重党员的组织性和纪律性教育,合格的共产党员要经过层层选拔与培养,成为了党员之后更是肩负实现中国梦的伟大使命,教育和制度也驱使党员必须严格执行党的政策。

(5)城市居民威胁感知高于农村居民。农村居民忙于生计,劳务活动较多,以及网络、媒体相对缺乏或使用受限,会使得他们接受疫情信息的速度较慢,导致对疫情威胁的感知较弱。另外,城市人口较多,居住较密集。当新冠疫情发生时,它的强传染性使它与以往的其他疾病不同,而楼栋间居住,距离较近,共用下水等基础设施的城市居民感受到的疫情威胁会远高于独门独户居住的农村居民。

(6)不同性别、年龄民众在负性情绪方面差异不大。当疫情突发时,民众感知自身生命安全受到威胁,会表现出惊吓、失控和痛哭等情绪,在疫情暴发后的一段时间,民众或多或少的会出现焦虑、恐惧、忧郁、退缩等负面情绪。这属于应激之后正常的情绪反应。民众处于同一种危机情境中,都感知到自身的生命安全受到威胁,从而表现出类似的情绪反应,因此,不同性别、年龄的民众在负性情绪上只是反应强度不同,没有显著差异。疫情期间居住在农村的民众较之居住在城市的民众产生更多的抑郁情绪,这可能和疫情期间需要的物资等生活配套供给有关。疫情期间居住在城市的居民,在政府主导下相应的物业、社区统一组织起来解决生活问题,而那些居住在农村的居民由于居住地比较分散,以及商超等配套生活设施的相对不便,封闭时间较长,难免出现抑郁情绪。

2.不同威胁感知民众的情绪和合作行为的表现不一样

(1)高威胁感知的民众在害怕、愤怒、抑郁等负性情绪方面有较深情绪体验。学者们对SARS疫情和H7N9禽流感疫情期间的调查结果与此类似[31]。在一定情境下如产生较大威胁,人们会察觉到风险性,进而产生负性情绪。于欣等人的研究发现,SARS期间,类似隔离病房内的医护人员等暴露程度高的人,其心理痛苦显著高于其他医护人员[32]。而在此次新冠肺炎疫情期间,对感染新冠肺炎的担心是引发其应激反应的主要原因。所以,感知到高威胁状态的人认为自身被感染的可能性大,对自身安全较为担忧,因此产生的负性情绪高于低威胁感知的人。不同威胁感知程度民众在冷漠情绪上的得分中没有显著差异。

(2)高威胁感知民众的合作行为得分高于低威胁感知的民众。一些学者也有类似结论,如Rao等人在2008年汶川地震后对灾区民众和非灾区民众的合作行为进行了考察,结果发现,相比非灾区的民众,灾区民众具有更高的合作行为倾向[33]。在疫情暴发时,所有民众都会出现恐惧、害怕等情绪反应,但过度的恐慌反应常常会导致比疫情突发本身更为严重的消极后果。相较于低威胁感知的民众而言,高威胁感知的民众在面对疫情时会产生强烈的归属需要,强烈的归属需要可能驱动着个体表现出合作或其他亲社会行为[34]。这主要是因为在疫情这一威胁下,高威胁感知民众能够认识到其他人也像自己一样希望与他人建立关系以满足归属需要,从而彼此靠近,抱团取暖,共同应对疫情给他们带来的心理负担和巨大损失。这一观点与Allport的观点一致。

3.负性情绪在威胁感知和合作行为间起中介作用

相较于传统正性情绪的研究,人们一般会认为正性情绪产生积极影响,负性情绪产生消极影响。近期也有研究证实,负性情绪在一定程度上会增加民众更愿意帮助他人的亲社会行为[35]。进化论角度对此也有适当的解释,在个体力量有限,遇到威胁时,人们会寻求互相协作,努力获取更多的生存机率传播基因[36]。根据马斯洛的需求理论,人类基本的归属需要也驱动自身与他人建立关系,愿意投入时间和经历去表现合作等亲社会行为[37]。在此次重大疫情下,民众受到威胁的影响,产生了多种负性情绪,如焦虑、恐惧等。与此同时,他们也会产生出消除这些情绪的特定期待。这种期待,一是可以由自己的行为来实现,即一些民众能够认识到其他人也像自己一样希望与他人建立关系以满足归属需要,从而彼此靠近,抱团取暖。二是可以由外在的机构(比如政府)来帮助实现,即民众会希望政府部门积极应对,防止疫情传播开来,保障人民的生命安全。从而会使得民众增加对该政府部门积极的态度,并且积极配合政府部门的工作,减少疫情给他们带来的无助、不安和恐慌等心理行为。

新冠肺炎疫情还在全球肆虐,民众体验最强烈的负性情绪主要是担忧、害怕等。这种负性情绪在以往大流行病暴发的时候,也是民众内心压力的宣泄口[38]。研究论证负性情绪在威胁感知和合作行为之间存在中介作用,并不意味着可以让负性情绪蔓延。这其中可能还存在归属感、安全感、共同经历、群体认同等其他变量的作用。但研究结果验证了在疫情期间,民众经历了威胁感知、产生的负性情绪在一定程度上起到了耦合剂的作用,增加了合作行为的产生,可以为社会心理服务在社会治理中的作用提供数据支持,后续研究可以进一步深化情绪作用行为的机理研究。从更宏观的角度而言,也为多难兴邦的古训提供了一些佐证依据。