明崇祯十三、十四年庐州府疫灾及社会救治

张建国

明崇祯十三、十四年庐州府疫灾及社会救治

张建国

(上海交通大学 人文学院,上海 200240)

明崇祯十三、十四年(1640、1641年),庐州府瘟疫横行,当地出现人口大量减少、社会冲突加剧等社会危机。在国家救治的同时,庐州府各阶层亦广泛开展自救,通过治盗、赈饥、医药、施棺掩骼等措施共救时疫,对减少当地人口死亡、稳定社会秩序、控制疫情蔓延具有重要意义。

崇祯;瘟疫;庐州府;社会救治

瘟疫是一种急性传染病,具有爆发性强、传染速度快、影响范围广的特点。“疫,民皆疾也”[1]155;“疫,病流行也”(1)142;“疫者,以其延门合户如徭役之役,众人均等之谓也”[2]1补遗。中国古人对疫的定义就反映了瘟疫的这些特点。明代自然灾害异常频繁且种类繁多,邓云特先生曾言:“明代共历276年,而灾害之繁,则竟达1011次之多,是诚旷古未有之记录也。”[3]31-33其中较大的疫灾共64次,在中国瘟疫发生次数上仅次于最多的清代(共74次)。据邱云飞、孙良玉更为详细地统计,明代疫情为187次(2),明代疫灾在中国历史上发生的次数之多和影响之广都是颇值得关注的。

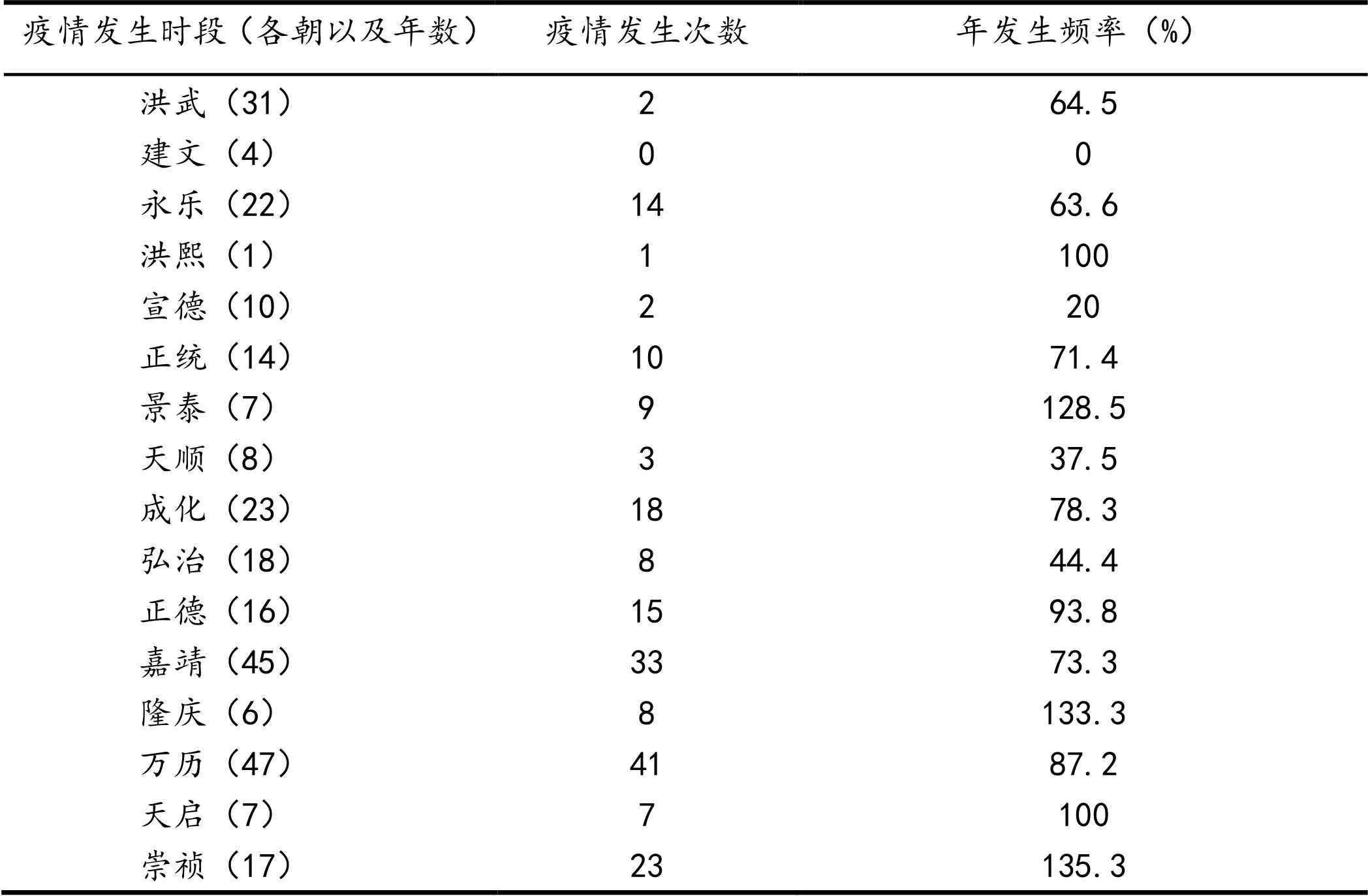

关于中国古代疫灾研究的专著和论文颇多,但空间维度上大多以省或省以上的地域为主,研究地域多集中在江南、岭南、闽南等中国南部地区;时间维度上大多以朝代为主,研究时间段多集中在明、清,总体上呈现出宏观研究多、微观研究少的特征。专书或专文涉及古代安徽疫灾研究的并不多,古代安徽灾害研究多以水、旱等自然灾害为主,疫灾研究多在自然灾害研究中提及,且研究地域以淮河流域、江淮地区为主要空间维度,以明、清整个朝代为主要时间维度(3)。目前以府或县为空间尺度,以年为时间尺度,以疫情为研究对象的研究成果尚不多(4)。明代疫灾发生次数多,崇祯朝的疫灾发生率最高(参见表1、图1),其中崇祯十三、十四年爆发的特大瘟疫波及范围广、影响程度深(5)。

表1 明代各朝疫情发生频率表

说明:数据来源:邱云飞、孙良玉《中国灾害通史·明代卷》

发生频率:灾发年份数 /所在时段年数 × 100%

图1 明代各朝疫情发生频率折线图

本文以崇祯十三、十四年庐州府爆发的瘟疫为微观研究视角,以地方志为主要资料来源,分析庐州府疫灾成因,疫灾带来的社会危机,以及庐州府如何有效抗击疫灾,以期对当下新冠疫情的防治工作有所启示。不当之处,敬请方家指正。

一、庐州府疫灾成因探析

由表1、图1可知,明代各朝疫灾发生的次数、频率不同,但总体上呈螺旋式上升的趋势,崇祯朝瘟疫发生次数最多,频率最高。“从各王朝的年均疫灾县数、年均疫灾广度、疫灾频度3个平均指标来看,年均疫灾县数最多的为崇祯朝,达到38个/年……明后期疫灾在王朝分布上,崇祯朝的灾情最为严重。”[4]64关于崇祯朝发生的瘟疫次数已有诸多学者进行过统计,笔者不再赘述(6)。崇祯十三、十四年爆发的特大瘟疫,吴有性在其1642年写成的《瘟疫论》里记载:“崇祯辛巳(1641),疫气流行,山东、浙省、南北两直,感者尤多,至五六月益甚,或至阖门传染,始发之际,时师误以伤寒法治之,未尝见其不殆也……千载以来,何生民不幸如此。”[5]2瘟疫论·引这段话充分展现出当时全国瘟疫流行的大背景。张涛统计出明代“疫灾县数最多的年份为1641年,共有226个县发生疫灾”[4]66,瘟疫同一年在全国226个县爆发,这说明了崇祯十四年的疫灾并非小范围的“风土病”,很大可能是全国范围的流行性瘟疫。

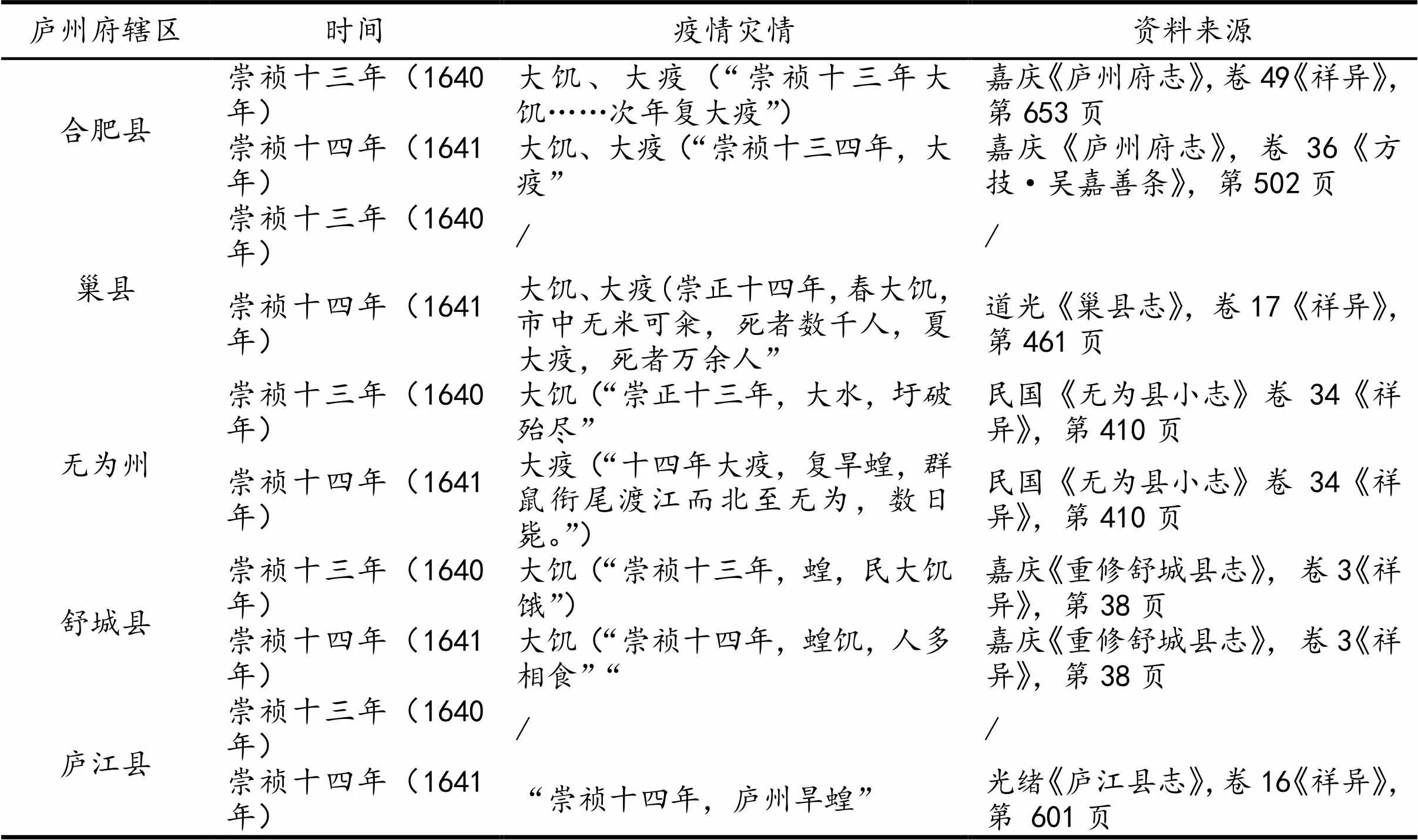

1640、1641年庐州府下辖的州县发生瘟疫(见表2),庐州府首邑合肥县连续两年发生大疫,“崇祯十三四年,大疫”[6]502;巢县于1641年发生大疫,“崇祯十四年,春大饥,市中无米可籴,死者数千人,夏大疫,死者万余人”[7]461;无为州也于1641年发生大疫,“十四年大疫,复旱蝗”[8]410。而就1640、1641年庐州府瘟疫而言,它的成因主要有以下三点。

表2 庐州府灾情疫情表

说明:数据来源于江苏古籍出版社1998年版《中国地方志集成·安徽府县志辑》

(一)在全国瘟疫流行的大环境下,庐州府未能幸免

从现有史料来看还无法断定庐州府1640、1641年疫情的性质如何,但如果将时间维度放大到崇祯年间,结合鼠疫高发和起义军南下攻打安徽的史实,庐州府爆发的疫情很大可能是鼠疫。

崇祯年间,华北地区鼠疫流行,山西、陕西、北直隶、河南、山东疫情均极为严重,因为疫情和荒旱,华北地区爆发农民起义,起义军流动作战、灾民四处流散[9]114-120、131,极大地加剧了疫情的传播性。崇祯七年(1634年)荥阳大会后,起义军兵分三路东征安徽,一路往凤阳,一路往颍州、亳州,一路往六安。崇祯八年、九年起义军在安徽全境活动[10]104-106,相继攻陷过皖北的固始、颍州、凤阳等几十个州县。“后相继攻滁州、庐州、巢县、六合……宿松等地,陷部分城池。崇祯十五年,张献忠部在安徽境内大规模运动战。经过长期的战乱,皖北西部地区变得残破不堪。这一时期皖西地区的鼠疫流行,与此相关。”[9]131

崇祯八年、九年起义军在安徽全境活动,部分起义军甚至以大别山区的英山、霍山为据点,长期在庐州府周边活动,“狡寇蹂躏数省,至庐郡而尤甚,庐郡被寇九载至壬午为尤惨”[11]326。从崇祯八年(1635年)到崇祯十五年(1642年),起义军从未停止过对庐州府的骚扰。起义军可能在这些运动战中将鼠疫传播至安徽乃至庐州府。

老子《道德经》曰:“师之所处,荆棘生焉;大军之后,必有凶年。”[12]78劳动人民亦根据历史事实总结出:“大兵之后,必有大疫,大疫之后,更有大荒。”被起义军攻打过的庐州府在1640年发生大疫,“次年复大疫”。凤阳府、颍州府、六安州这些被起义军攻占过的地方也在1641年发生了瘟疫[9]123。“人群接触到来自不同环境的新病原时,常会因为缺乏免疫力而导致严重疫情与大量死亡。这种接触可能是因为人群迁徙到新的环境,也可能是外来的人群或病媒将新的病原引入。接触微生物而仍存活者,则会产生一定的免疫力。当病原与免疫力达成平衡后,该疾病往往成为当地的风土病。”[13]5起义军运动战带来的潜伏性鼠疫,加之1640、1641年庐州府以及周边四境发生饥荒,人们“饿殍枕藉”,机体免疫力差,使得潜伏性感染成为显性感染(7),鼠疫和饥荒共同造成了庐州府等地的疫情大爆发。

对于吴有性记载1641年全国范围内的瘟疫,“当代医学家根据病症、传染性、发病季节和速度等特点断定这是一场鼠疫大流行,只可惜当时并无记载鼠疫与鼠的关系”[14]342,曹树基也认为“在安徽境内,崇祯年间的疫情虽然不明,但已经从淮北扩至淮南,直抵长江岸边”[19]124。结合崇祯年间的鼠疫流行和起义军南下在安徽乃至在庐州府长期活动,1640-1641年庐州府发生的瘟疫很可能就是鼠疫。

(二)庐州府辖区为巢湖流域,多发的水旱灾害易引发瘟疫

庐州府辖区山多地少,且辖区四县一州皆是环巢湖区域,巢湖流域处于亚热带季风气候,加之巢湖湖面宽阔,水系众多,因此该流域气候湿热,水旱多发。“由于受气候、水系等多种因素的影响,巢湖流域是个自然灾害多发的地区,有水灾、早灾、虫灾、寒潮、冰雹、风灾等。巢湖流域年降雨量1000毫米左右,且年内分配不均,加上汛期长江洪水顶托,形成圩区易洪易涝、丘陵区易旱,洪涝旱灾交替发生,比较频繁。”[15]338除了自然因素外,明清时期,巢湖流域农业形式单一,当地居民为解决人地矛盾,环巢湖流域出现了大量的围湖造田和伐林造田,因此巢湖蓄洪能力减弱,更容易形成洪灾。“诸山之水所由之道,今阔者日窄,深者日浅。水涨满城为壑,而雨止即成陆地。”[16]483这样的地理环境使得庐州府水旱灾害多发,而水旱多发又易导致疫情爆发。

“十三年舒城、合肥旱蝗,无为大水。”[6]653“崇祯十三年大饥……次年复大疫。”[6]484对水旱灾害和疫情的关系,清代安徽桐城人汪志伊和方苞均有阐发。汪志伊认为:“旱者,气郁之所致也,潦者气逆必决,决斯潦,潦必伤阴;郁必蒸,蒸斯旱,旱必伤阳,阴阳受伤必滞而成毒,毒气溃发,人物相感缠而为患。”[17]2563而方苞的解释则更为朴素唯物:“盖饥寒之民离家就食,昼暴夜露;或遭风雨,必成疫疠。”[18]665张崇旺在其研究中也发现:“江淮疫灾多集中于春夏季的时间分布特点,这正好与江淮春夏季节多水、旱、蝗灾害的时间分布相吻合。”[19]128-194张涛亦得出相似结论:“水灾可以解释33.1%的疫灾变化,旱灾可以解释74.1%的疫灾变化。”[4]227因此环巢湖流域的庐州府在春夏季节瘟疫时有发生,春末夏初庐州府民间都有举行活动以禳疫疬的风俗(8)。崇祯十三、十四年庐州府发生的旱、洪、蝗对瘟疫的形成和传播都是诱导和加剧的因素。

(三)水旱灾害引发的饥荒使人们更易染上疫疾

巢湖流域多发的水旱灾害导致了农作物歉收和饥荒频发,饥荒之年人们因缺少食物,机体免疫力大大减弱,“本气”不足时,“邪气”更易侵入人体而患上疫疾。吴有性在《瘟疫论》中阐明了食物对人体抵御疫疾的重要性:“邪之所著,有天受,有传染,所感虽殊,其病则一,凡入口鼻之气,通乎天气,本气充满,邪不易入,本气适逢亏欠,呼吸之气亦自不及,外邪因而乘之,昔有三人,冒雾早行,空腹者死,饮酒者病,饱食者不病。”[5]2卷上原病。瘟疫作为一种急性传染病,饥民的四处流散会大大增加瘟疫传播的几率。因瘟疫或饥荒而死的尸体若没有得到及时掩埋,又易滋生病菌和微生物,形成新的传染源,加剧瘟疫的传染。从《庐州府灾情疫情表》可以看出庐州府1640年、1641年旱、洪、蝗灾一直持续,庐州府“奇荒”,甚至出现“大饥,人多相食”的惨状,粮食的奇缺无疑会放大疫情的影响程度。

二、疫灾给庐州府带来的社会危机

从庐州府志和各县县志的记载中,可以发现崇祯十三、十四年的疫情给庐州府带来了严重的社会危机,主要表现在以下两个方面。

(一)人口大量减少

时任兵科给事龚鼎孳(合肥人)、御史任天成(舒城人)分别给崇祯帝上《十四年以御史龚鼎孳奏准免凤庐等处十三、十四两年逋赋并十六年分本折存钱粮》《请广蠲恤疏》,这两份奏疏中都详细记录了崇祯十三、十四年疫情、饥荒、起义军给庐州府带来的破坏。龚鼎孳写道:“壬午以前三四年间,庐民以疫死、饿死、被兵死,相杀死者无算,闾人色骨与丘平,而血赤环摧,孑遗为埽,寡妻孤子,魂断荒原,删户口之全,逋灾荒之半则至,寇祸频仍,一年数十犯,而极由今……故论臣郡于今日,无有室家也!燐火而已!无有流亡也,沟壑而已!无有招俫抚循也!死肉白骨而已!夫百人存一,本无活理,上之人能生全之,犹吾民也。”[16]223-224龚鼎孳指出壬午以前三四年间(即1638-1642),庐州府民众“以疫死、饿死、被兵死,相杀死者无算”,对故乡庐州府“百人存一”的悲惨光景痛心不已!

任天成在其《请广蠲恤疏》中写道:“狡寇蹂躏数省,至庐郡而尤甚,庐郡被寇九载,至壬午为尤惨,砧屠靡溃,几无完巢,日瘦气凄,青山犹哭,而刀俎孑遗,又且尽于兵、于疫矣!臣引睇故园,未尝不血枯而肝裂也。”[11]326对于故园庐郡,任天成“未尝不血枯而肝裂也”。

从这两篇奏疏可以看出,作为江淮鱼米之乡的庐州府,因崇祯十三年、十四年的疫情、饥馑、战乱变得残破不堪,虽然从现有史料难以找到这两年死亡的具体数字,但我们仍然能从《庐州府灾情疫情表》中“夏大疫,死者万余人”“大饥,人多相食”的简略记载以及这两篇奏疏中,想见庐州府受害程度之深。

(二)社会冲突加剧

瘟疫和饥馑加剧了因粮食危机而引起的社会冲突,“疫情发作的地区,人民流亡转徙,即使是稍有收成,也无心收刈”[20]。灾疫之年,民众为了生存甚至“人多相食”,为盗之事更是常有。例如崇祯十三年,“两京,河南,山东,山西,陕西,浙江大旱蝗。人相食,草木俱尽,土寇并起,道路梗塞”[21]285,而庐州府在大疫、大饥的情况下同样出现“土寇并起”的社会冲突。龚鼎孳的奏疏里就提到这一问题的严重性:“况复弃去不顾,非死即盗,若之何其忍弃之……一旦去而为盗与坐而待死,此蚩蚩者不足惜。”[16]223-224庐州府民众在这样的疫灾之下只有“非死即盗”“去而为盗与坐而待死”的选择。“水旱蝗灾害主要是对农业耕地和农作物造成直接的或间接的损害,而瘟疫则直接作用于人类社会,造成大量的人口死亡,这是对疫区生产力和社会经济的最大破坏。”[22]因此龚鼎孳呼吁崇祯帝颁诏恤民,以期解决因疫情和饥荒带来的社会动乱,“夫恤民莫如劝耕种,劝耕种莫如召流移,召流移莫若蠲租给……酌蠲数年”[16]223-224。

三、庐州府的疫灾救治

崇祯十三、十四年的瘟疫造成了当地人口大量减少,流亡和动乱引起社会动荡不安,庐州府面临着严重的社会危机,而这必然引起庐州社会全体成员的共同关注。

国家或官府作为救灾的主体从周朝就被确定下来了,备荒救灾成为治国理政中重要的范畴。对于瘟疫的救治,中国古代就注重医疗体系的构建,早在《周礼·天官·冢宰》中就有记载:“疾医掌养万民之疾病,四时皆有疠疾。”[23]92宋元时期设立的惠民药局富有成效,而这一制度虽被明代继承,但随着国力的衰微,“明中期以后更是普遍没落,渐由经常性药政机构演变成在灾难时才开启的公共卫生机构”[19]。在庐州府志和县志中只找到了上文所引龚鼎孳和任天成的奏疏,并未发现有关惠民药局以及其他制度性救疫的记载。龚鼎孳的奏疏写于“崇祯癸未”,即崇祯十六年(1643年),奏疏中提及诸多抗疫救灾措施,并愿与在京同乡带头示范,“若臣薄田数亩,愿与臣同乡在京诸臣,率先租赋,以副就近输纳之旨,不当在免例”[11]325;御史任天成也于同年上《请广蠲恤疏》,提出“捕寇贼”“广蠲恤”“推廉能”等措施,虽都得崇祯帝准允,但已距灾难发生2至3年了。这就说明在疫灾发生的1640、1641年,庐州府来自国家的救疫力量还较为薄弱。

梳理庐州府府志和所辖各州县的县志,可以发现庐州地方官在疫灾发生后自觉地投入到抗疫减灾中,但庐州官府层面采取的抗疫举措记载较少;而“风俗淳朴、崇俭重名”[24]85的庐州民间社会积极抗疫救灾的记载较多,二者有重合之处,下面分别从庐州官府和庐州民间两个层面分而述之。

(一)庐州官府的赈恤、治盗

庐州府的疫情和水旱灾害造成了饥荒,救疫首先救荒,“对于濒临死亡的饥民来说,最有可能立竿见影的则是赈粥。赈粥可以将饥民从垂死的边缘拉回来”[25]15,因此赈恤是庐州府各界救灾的当务之急。粮食成为最为紧缺的资源,饥民起而为盗的社会危机也随之出现。“凶年饥岁,民之不可就死亡者,必起而为盗,以延旦夕之命,倘不禁戢,则聚啸猖獗,其患有不可胜言者。”[16]248除了平民面临饿死的问题,在皖流动作战的起义军同样面临饥馑,这一期间也不断侵扰庐州府各州县以抢夺粮食。为了赈灾工作有效进行,“治盗”成为抗疫救灾中的重要部分。

合肥知县侯佐“开仓赈恤,奖激好义,单骑擒乱民十余人,置之死,远近帖然”[26]478,侯佐除了赈恤之外,还“奖激好义”,积极发动民众参与对盗贼流寇的打击,维护疫情、饥荒下庐州社会的稳定。

舒城也面临着盗贼侵扰的情况,翰林院编修胡守恒(舒城人)于1641年以母殡未葬、父亲年事已高为由祈求归乡,胡守恒返乡后“散财赈饥、制械筑城”,积极打击流寇,维护舒城的社会安全。“辛巳(1641年)以母殡未葬,父老病且死,面陈泣请,给假归赐驰驿,是时(1641年)流寇据江北安,庐州县残破,舒城频年荒,知县王道光丁忧,不视事,守恒散财赈饥,制械筑城,代令守。十月,延安贼张献忠合五营贼革左回等扑舒,参将孔廷训佣兵不战,守恒与众约曰:尽忠极劳,死而后已……城中食尽……计口分食,常自饥,血战百八十余昼夜,未解甲”[11]619。胡守恒“血战百八十余昼夜,未解甲”“尽忠极劳,死而后已”,其坚决打击流寇的决心和行动,由此可见一斑。

官府也积极发动民间力量,共同参与对流贼的打击。如无为县武生沈志杰,“崇祯辛巳(1641年),流贼犯境,帅子姪可仕、可则、以乡兵六十余人,乘夜斫贼营,不胜,遂俱罹难”[6]441;无为人徐日章,“崇祯十四年(1641年),县被兵破,殉城死”[6]443,当地官府和平民共克时艰,使疫情、饥荒给当地社会带来的严重影响有所减轻。

(二)庐州民间的赈饥、医药、施棺掩骼

疫灾发生后,官府制定的救疫措施还需依靠民间社会力量的支持和推动,庐州民间社会也积极开展了诸如赈饥、医药、施棺掩骼等自救活动。《荒政要览》提到的“赈济”“施粥米”“掩骼埋胔”[17]240-250,《荒政从言·六急》中提到的“垂死贫民急饣亶粥”“疾病贫民急医药”“病起贫民急汤米”“既死贫民急瘞”[17]96—97,这些措施在庐州府民间的抗疫救灾中均得到体现。

1.赈饥

疫灾发生后,最直接有效的措施就是赈饥,即上文提到的“施粥米”“饣亶粥”。饥民通过饮食,很大程度上可以免于饿死,身体的抵抗力也会增强,在传染病治疗上即为“支持治疗”[27]14,因此施粥捐粮成为庐州府民间救灾的重中之重。庐州府乡绅们大多为致仕归乡的官员,或饱读诗书的贡生、诸生,在家乡发生灾难之时,都积极参与救灾。合肥人沈玮致仕归乡后积极参与1640、1641年的抗疫救灾,“沈玮,字肖庐,知山东利津县,多善政,后告归邑,侯熊礼请为乡饮大宾,崇祯十三年大饥,设厂赈粥,次年复大疫,民多委沟壑,捐资数千,施棺掩骼,阖邑称为仁者”[6]484;舒城人胡守恒亦如此,“胡守恒设赈”[11]38;合肥武举人李珙,“家素饶,崇祯十三年(1640年)奇荒,珙捐资籴谷以赈”[6]454;庐江邑诸生陈经业“崇祯庚辰年(1640年)捐谷三百石赈饥,四举乡饮宾,不应”[6]457;合肥县岁贡生马祜,“先是其家颇裕,以乐施致贫,明季,旱,祜出粟赈粥,存活甚众,至大疫,复施棺数百口”[6]485。

庐州社会很多富裕的平民也都倾囊相助,如合肥人王明舜,“崇祯庚辰岁(1640年)大祲,悉出所积,散之以好施,故家致中落,不悔也”[6]484;无为人孔朝杰,“崇祯辛巳(1641年)岁祲,悉计里之贫乏者,授之食,众籍以活”[6]451;合肥人孙遇选,“端庄为乡里所重,崇祯庚辰(1640年)旱,输栗百余石,赈粥”[6]453;合肥人程尊孔,“性豪迈,喜交四方贤士大夫,明末洊饥,间党赖其赈”[6]453。

庐州府的乡绅、富民们面对疫灾时都竭尽所能,为善桑梓,甚至“乐施致贫”“家致中落,不悔也”,这无不体现出庐州人“其民质直而无二心,其俗勤生而无外慕之好,其材强悍而无孱弱可乘之气”[24]85的淳朴民风。崇祯十三、十四年虽然瘟疫横行,但是在庐州民间社会的共同努力之下,很多人得以存活(“众籍以活”)。

2.医药

赈饥是抗疫救灾中最首要的一步,但是控制疫情还必须靠医药。面对横行的瘟疫,合肥人吴嘉善,“闻通岐黄术,崇祯十三四年(1640、1641年),大疫,有求医者,应以方药,期于病愈而至,不复计酬”[6]502,吴嘉善不仅医术精湛,对疫情中无力支付医药费的求医者“不复计酬”,更是体现了医者仁心的大德。

合肥人蔚之瑚,“精岐黄,崇祯辛巳(即1641年)大疫,普施药饵,全活甚多”。当时侨居在庐江的休宁人黄子顺,“邑经兵燹,疫疬盛行,积尸横野,子顺市棺掩骼,继以蓆蓆,且尽掘坑瘞,赈粥施药,活人甚众”[6]506。侨居在巢湖的河南河内县人张化凤,“施药施棺,恤孤济困,善行甚多,积借券千余金,易葟时,悉焚之”[6]506。正是这些仁义之士的“普施药饵”“恤孤济困”,疫情之下的庐州民众才“全活甚多”。

3.施棺掩骼

相对于赈饥和施药这样积极的抗疫措施,施棺掩骼即属于人道主义做法,也属于疫情的有效预防。“应将经常性的预防措施和在传染病发生后所采取的预防措施相结合,也就是平战结合的原则。”[27]15,庐州府的大疫造成“民多委沟壑”,很多尸体来不及掩埋而曝尸荒野,“骸骨不可不急为掩埋也。昔文王泽及枯骨,况今经饥饿而死者乎?每见有抛弃骸骨,日色曝露,甚为可惨”[17]2563,明洪武三年虽设义冢制度,由官府负责“以义地收瘞之”。但风雨飘摇的明政府这时也难以及时有效地组织人们对尸体进行掩埋,而庐州府的民众则担负起这样的人道主义任务,上文提及的沈玮、马祜、黄子顺、张化凤等人均参与“掩骼埋胔”的义行之中,舒城人孔衍聘也曾“施棺,施槥,行之不遗余力,乡人德之”[6]485。因瘟疫而死的人“多疠气薰蒸所致也,一经掩埋,不惟死者得安,而生者亦免灾诊之祲也”[17]2563,庐州府民间施棺掩骼的义举有利于阻止瘟疫的继续扩散。

结语

综上,崇祯年间瘟疫在全国流行,庐州府亦受影响。崇祯七年后部分起义军从鼠疫重灾区的华北转战安徽,并长期在庐州府周边活动,很可能带来潜伏性的鼠疫;巢湖流域湿热的自然环境以及居民围湖造田等不合理的开发利用加剧了巢湖流域水旱、疫情的发生几率;崇祯十三、十四年的水、旱、蝗灾不断,随之而来的饥荒又大大削弱了人们的机体免疫力,正是在这样的内外因素共同作用下,庐州府于1640、1641年爆发了持续性的大瘟疫。而疫灾放大了水、旱、蝗灾带来的灾荒效应,造成了庐州府人口的大量死亡、社会冲突加剧,庐州府因此变得残破不堪。崇祯十三、十四年,明朝正处于内忧外患之中,来自国家的救疫力量较为薄弱,在此情况下,庐州府各阶层积极采取赈恤、治盗、医药、施棺掩骼等措施,对减少人口死亡、稳定社会秩序、控制瘟疫蔓延具有重要意义。

(1)任大椿.字林考逸卷五“疒部”,清光绪十六年(1890年)江苏书局刊本,现存于华东师范大学图书馆.

(2)参见邱云飞、孙良玉《中国灾害史·明代卷》,郑州大学出版社,2009年版,第24页。其他学者对明代疫灾统计情况如:陈高傭统计为62次,参见陈高傭等编《中国历代天灾人祸表》,上海书店1986年版。梅莉、晏昌贵统计为178次,参见梅莉、晏昌贵《关于明代传染病的初步考察》,《湖北大学学报》1996年,第5期。鞠明库统计为170次,参见鞠明库著《灾害与明代政治》,中国社会科学出版社2001年版,第55页。邱云飞、孙良玉的统计更为详细,本文从邱云飞、孙良玉之说。

(3)关于中国古代大时段、大区域的疫情研究成果非常丰富,在此仅列举涉及安徽疫情研究的代表性作品。学术著作:张崇旺《明清时期江淮地区的自然灾害与社会经济》,福建人民出版社2006年版;余新忠《清代江南的瘟疫与社会》,中国人民大学出版社 2003 年版;曹树基、李玉尚《鼠疫:战争与和平——中国的环境与社会变迁(1230-1960年)》,山东画报出版社2006年版。硕博论文代表作:尹阳硕《明代长江中下游地区疫灾与医疗社会》,华中师范大学2014年博士论文;张涛《明代疫灾时空分布及环境机理研究》华中师范大学2015年博士论文。期刊论文代表作:张崇旺《明清时期江淮地区的疫灾及救治》,《中国地方志》2008年第2期;汪志国《明代安徽自然灾害及灾荒救治》,《池州学院学报》2011年第 4 期;汪志国《清代前期安徽自然灾害的历史考察:1644-1840》,《合肥师范学院学报》2012年第4期。

(4)参见孔潮丽《1588—1589年瘟疫流行与徽州社会》,《安徽史学》2002年第4期;唐力行、苏卫平《明清以来徽州的疾疫与宗族医疗保障功能——论新安医学兴起的原因》,《史林》2009年第3期;王申生《明代庐州府自然灾害特征及其成因探究》,《华北水利水电大学学报》2014年第5期。

(5)参见张涛《明代疫灾时空分布及环境机理研究》,华中师范大学2015年博士论文,第66页、92页。

(6)除文章引言部分所提陈高傭、梅莉、晏昌贵等专著中的统计外,还可参见张剑光《三千年疫情·明代疫情》,江西高校出版社1998年版,第308-343页;尹阳硕《明代长江中下游地区疫灾与医疗社会》,华中师范大学2014年博士论文附录部分的“明代长江中下游地区疫灾史料年表”,第230—242页;王玉兴《中国古代疫情年表(二)公元前 674年—公元1911年)》,《天津中医学院学报》2003年第4期。

(7)参见李兰娟、任红主编《传染病学》,人民卫生出版社2018年,第3页。潜伏性感染为:“病原体感染人体后,寄生在某些部位,由于机体免疫功能足以将病原体局限化而不引起显性感染,但又不足以把病原体清除时,病原体可长期潜伏起来,待机体免疫功能下降时,则可引起显性感染。”

(8)参见江苏古籍出版社1998年版安徽府县志辑,嘉庆《合肥县志》卷8《风土志》第85页 ;道光《巢县志》卷3《风俗》第252页;嘉庆《无为州志》,卷2《舆地志·风俗》第49页;光绪《庐江县志》,卷2《舆地志·风俗》第58页;嘉庆《重修舒城县志》卷11《风俗》第74页。

[1]许慎.说文解字·七下·疒部[M].北京:中华书局,1963.

[2]吴有性.瘟疫论卷末·补遗·正名[M].上海:上海科学技术出版社,1990.

[3]邓云特.中国救荒史[M].北京:商务印书馆,2017.

[4]张涛.明代疫灾时空分布及环境机理研究[D].武汉:华中师范大学,2015年博士论文.

[5]吴有性.瘟疫论·引[M].上海:上海科学技术出版社,1990.

[6]《中国地方志集成》编辑委员会.嘉庆庐州府志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[7]《中国地方志集成》编辑委员会.道光巢县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[8]《中国地方志集成》编辑委员会.嘉庆无为州志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[9]曹树基,李玉尚.鼠疫:战争与和平——中国的环境与社会变迁(1230-1960年)[M].济南:山东画报出版社,2006.

[10]王纲,吴耀阳.浅谈张献忠五次进军安徽[M]//张献忠与李自成:第二次全国明末农民战争史学术讨论会论文集.成都:四川人民出版社,1989.

[11]《中国地方志集成》编辑委员会.嘉庆重修舒城县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[12]道德经校释[M].王弼,注.楼宇烈,校释.北京:中华书局,2008.

[13]麦克尼尔.瘟疫与人:传染病对人类历史的攻击[M].杨玉龄,译.陈建仁,审订.台北:台湾远见天下文化出版股份有限公司,2016.

[14]张剑光.三千年疫情[M].南昌:江西高校出版社,1998.

[15]陈恩虎.明清时期巢湖流域农业发展研究[D].南京:南京农业大学,2009年博士论文.

[16]《中国地方志集成》编辑委员会.光绪续修庐州府志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[17]李文海,夏明方,朱浒.中国荒政全书M].天津:天津古籍出版社,2010.

[18]方苞.方苞集(下)·集外文卷五·与徐蝶园书[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[19]张崇旺.明清时期江淮地区的自然灾害与社会经济[M].福州:福建人民出版社,2006 .

[20]孔潮丽.1588—1589年瘟疫流行与徽州社会[J].安徽史学,2002(4):11-14.

[21]计六奇.明季北略[M].魏得良,任道斌,点校.北京:中华书局,1984.

[22]张崇旺.明清时期江淮地区的疫灾及救治[J].中国地方志,2008(2):44-53.

[23]杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[24]《中国地方志集成》编辑委员会.嘉庆合肥县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[25]周致元.明代荒政文献研究[M].合肥:安徽大学出版社,2007.

[26]《中国地方志集成》编辑委员会.光绪续修庐州府志(一)[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[27]李兰娟,任红.传染病学[M].北京:人民卫生出版社,2018.

The Epidemic Disaster and Social Treatment in Luzhou Prefecture in 1640 & 1641

ZHANG Jian-guo

(School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China)

In the thirteenth and fourteenth years of Chongzhen (1640 and 1641), the plague was rampant in Luzhou Prefecture, which led to the emergence of social crisis such as the decrease of local population and the intensification of social conflicts. At the end of the Ming Dynasty, the central government suffered from internal and external disasters and was ineffective in rescuing the epidemic. With the extensive participation of all social strata in Luzhou, the epidemic was saved by arresting thieves, donating food, medicine and burying bodies. These measures are of great significance to reducing population deaths, stabilizing social order and controlling the spread of the epidemic. It shows the strong social cohesion of Luzhou society in the face of the epidemic disaster.

Chongzhen;plague;Lu Zhou society

2020-12-011

张建国(1990- ),男,安徽巢湖人,在读博士研究生,研究方向:明清区域文化史。

K29

A

2096-9333(2021)02-0140-08

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2021.02.21