科学家精神推动高质量发展研究

——基于成渝地区双城经济圈建设视角

滕 磊 万 霞 盛馨禾

一、引言

进入新时代的中国,创新创业已经成为当前社会最为活跃的经济运行方式,特别是各类创新要素构成的创新活动矩阵及其实现形式,成为推动中国经济高质量发展的核心力量。正如企业家精神推动了企业实践产品创新和商业模式创新一样,科学家精神则在更深层次上成为推动科技创新和社会产业革命的力量源泉。作为中国西部高质量发展的重要增长极,成渝地区双城经济圈的概念形成与演化、定位与目标决定了创新要素在其发展过程中的重要作用,而“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神则必然成为成渝地区双城经济圈高质量发展中重要的力量,推动成渝地区双城经济圈创新、协调、绿色、开放、共享发展。

二、新时代科学家精神和高质量发展的内涵

1.新时代科学家精神的内涵

新时代科学家精神既是对科学家精神的血脉传承,也蕴含了丰富的时代特征。2019年6月中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》明确了新时代科学家精神的内涵,即胸怀祖国、服务人民的爱国精神;勇攀高峰、敢为人先的创新精神;追求真理、严谨治学的求实精神;淡泊名利、潜心研究的奉献精神;集智攻关、团结协作的协同精神;甘为人梯、奖掖后学的育人精神(1)资料来源:中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》(中办发〔2019〕35号)。。爱国、创新、求实、奉献、协同和育人六大维度刻画了新时代科学家的精神属性。爱国精神是一切科学行为的基本前提;创新精神则是科学研究最为鲜明的标签,也是科学研究最高的价值;求实精神是科学研究进展和科学技术进步的原动力,是科学家最朴素的情怀;奉献精神传递了众多科学家高尚的品格风范,也是伟大的精神力量来源;协同精神则是经济全球化和开放包容环境下进行科学研究必需的精神属性;育人精神则体现了科学发现促进经济可持续发展的重要传承。

2.高质量发展的内在要求

2017年中国共产党第十九次全国代表大会作出了中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的重要论断,这一论断的表述说明中国经过改革开放四十年的发展已经基本解决了各个层面“有没有”的问题,今后需要着力解决“好不好”的问题。因此,如何准确理解和把握高质量发展的科学内涵,是解决新时代中国社会“人们群众对美好生活的向往与发展不平衡不充分”这一主要矛盾的基本前提。

中国社会主要矛盾的变化是中国经济发展的阶段性特征,这也是提出高质量发展的逻辑起点与基础,所以高质量发展的目标就是满足人民日益增长的对美好生活需要,要实现这一目标,就必须秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念〔1〕。何立峰(2018)认为高质量发展必然是贯彻五大发展理念的发展,实现高质量发展需要从创新引领协同发展的产业体系,统一开放竞争有序的市场体系,体现效率促进公平的收入分配体系、彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系,资源节约、绿色友好的绿色发展体系以及多元平衡安全高效的对外开放体系六个方面统一推进〔2〕。高质量发展的内涵具有多维特性,道路选择也具有丰富性,具有本真价值理性的新动力机制,表现在供给侧是创新引领,需求侧则是人民向往〔3〕。国家发改委经济研究所课题组(2019)则着眼于供给体系理解高质量发展的内涵,认为高水平的供给体系质量、效率和稳定性是高质量发展的必然要求〔4〕。高质量发展的多维属性已经得到众多学者的一致肯定,而从科学发展的理念层面来说,高质量的发展必然要求以创新作为发展的核心驱动力量,必须实现区域、产业、城乡之间的协调发展,绿色生态环境得到充分保护从而确保经济发展的可持续性,必须进一步开放市场实现内外双循环发展,更要确保经济发展成果为全民共享,即实现创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展。

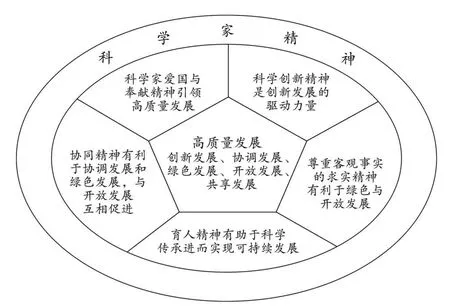

三、科学家精神特质与高质量发展要求的内在耦合性

科学发现是驱动人类社会特别是经济发展的核心力量,科学家精神在其中发挥了极其重要的作用。在经济高速发展阶段,老一辈科学家爱国奉献的精神属性做出了重大贡献。而进入经济高质量发展阶段,“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的科学家精神更加契合高质量发展对发展动力、目标和实现路径的要求,两者在核心属性上具有高度耦合性。如果缺乏爱国情怀和奉献求实精神,不可能真正实现自主创新突破和国际引领创新,也就不可能实现经济的高质量发展。而科学活动中的协同精神和育人精神,一方面是实现协调发展和开放发展的必然要求,另一方面则为确保可持续发展、实现发展成果共享提供了精神层面的保障。在科学活动中,以求实求真的精神探索经济发展与生态环境协调发展的相处之道,则提供了绿色可持续发展的科学道路,因此,科学家精神特质和高质量发展两者具有内在的耦合统一性(详见图1)。

图1 科学家精神与高质量发展的内在耦合

首先,高质量发展根本目的是解决发展不充分不平衡的问题,满足人民对美好生活的向往,这一根本目的决定了发展过程中必须高举爱国精神和奉献精神。高质量发展不是追求发展的速度,而是着重体现发展的质量和发展成果的共享。面对人口众多且人均资源匮乏的基本国情,必然需要广大科学家以爱国和奉献的精神进行科学研究,提高社会全要素生产率,科技要素在最终产出中的比重,才能不断满足全体人民对于美好生活向往的需要。以杂交水稻之父袁隆平为例,如果没有其科研团队年复一年以满腔爱国热情和扎根田间的奉献精神进行水稻杂交试验来提高水稻亩产水平,中国人民的基本口粮安全恐怕都难以保证,又何谈经济社会的高质量发展。

其次,创新精神和求实精神是科学研究最鲜明的禀赋和原始动力,同时也是高质量发展的核心动力。回顾人类历史上的历次飞跃式发展,产业革命都是最为显著的特征,而产业革命之所以能够发生,科学理论创新及其指导下的技术发明是根本源泉〔5〕。没有创新精神进行的科学研究都是“伪科研”,不能脚踏实地的研究则难以达到科学的彼岸,只有真正的科研创新才能确保创新成为“引领发展的第一动力”这一科学判断。而高质量发展必然是以创新作为第一动力的发展,持续的科技创新才能为高质量发展提供充足的成长空间,成为高质量发展的核心支撑体系。实际上,科技创新始终都是经济发展特别是高质量的经济发展所必须的核心要素,包括新的科学理论基础,理论基础指导下的创新型生产工具、新的投资热点和就业岗位、经济结构和发展方式的重大调整形成的规模化经济效益、以及由此带来的最终社会生产生活方式的重大转变〔6〕。但创新精神又必须保证科学创新始终遵循科学发现规律,科学研究容不得半点急功近利,只有以求实的态度进行创新,才能保证创新成果具有真正的价值,成为高质量发展的核心动力。因此,创新求实既是科学家精神的根本内涵,也是高质量发展的内在要求。科技含量越高的发展其质量就越高,而科学家的创新精神则是提高发展科技含量最终的主导因素,求实精神则确保高质量发展能够尊重客观规律行稳致远。

第三,协同精神和育人精神是科学研究的必然要求,也是实现协调、可持续的高质量发展的必然要求。协调、可持续的高质量发展必然意味着多方协同努力。没有协同精神无法实现科学研究的高效突破,没有协同精神也无法实现不同区域、不同领域的协调发展;没有育人精神科学研究可能后记乏人,没有育人精神也难以实现可持续的高质量发展。当今世界的科学研究早已不是科学家单打独斗就能成就伟大科研成果的时代,学科交叉、跨界融合必然需要科研人员的协同攻关合作。这种协同合作既需要充分发挥每个科学家的研究优势,又需要尊重他人的客观意见和评价,即把“小我”融入“大我”中去〔7〕。而更多尖端的科学研究,也需要秉持开放包容的态度加强国际合作,而在国际科研协同中既需要精诚合作攻关,又需要以爱国精神维护国家利益,这对科研工作者提出了很大的挑战。另外,育人本质上也是协同合作的一部分,每一项科研成果本质上都是在前人肩膀上成就的,而前人对后人的提携、鼓励,实际上包含在两代科研人员的协同合作中。这种协同育人精神,对于高质量发展同样具有极为重要的意义。人与人之间的协同合作,实际上体现了经济发展过程中不同区域、产业之间依靠自身优势协调发展的思路,而科研人员本身的学科优势一定程度上也建立在其工作地点的资源禀赋和工作行业的发展阶段基础上,这就为其科研成果最终协调不同区域和产业发展提供了基础背景。而科研育人精神下的科研创新,则为经济的可持续发展,特别是区域特定优势产业可持续发展提供了来自科学研究的依据。

四、成渝地区双城经济圈建设视角下科学家精神推动高质量发展的着力点

成渝地区双城经济圈建设是以习近平同志为核心的党中央站在新时代全局谋划的重大区域发展战略,是引领整个西部地区高质量发展的旗帜和引擎,在经略西部广袤腹地的同时,为中国在当前世界百年未有之大变局的时代背景下进行战略空间拓展回旋提供战略支撑。当前,面对新机遇,基于高质量发展和科学家精神属性的内在耦合性,成渝地区双城经济圈高质量发展更离不开以爱国爱家为灵魂的科学家精神引领。在此背景下,成渝地区双城经济圈高质量发展之路需要汲取更多的科学家精神力量,找准着力点,积极妥善处理好多方力量,从而加快建设西部高质量发展的新引擎。

1.建设西部科学城,构建区域协同创新体系

科学技术是第一生产力,创新是第一发展动能,已经形成了普遍共识。而对于成渝地区双城经济圈高质量发展而言,势必要建立具有协同攻关、引领创新的机制体制,增强区域协同创新发展能力,为高质量发展提供澎湃动力和广阔空间。成渝地区尽管有着不错的基础科教条件,但无论是与京津冀、长三角、粤港澳三个国家战略城市群比较,还是与建设西部高质量发展高地的目标对比,重庆和成都两个极核的科研创新能力都仍显不足〔8〕,建设中国西部科学城是解决这一科创基础问题和强化两地协同创新的重要抓手。

一方面,西部科学城是面向未来的创新创业载体,能够有效促进创新驱动的高质量发展,为形成具有高度活力的创新生态,贯彻新发展理念提供基础支撑。为此,西部科学城的建设必须坚持“人-产-城”的建设思路,即将具有科学家精神的科研人员作为最宝贵资源,发挥科研人员的爱国精神,通过科研机制创新、人文情感关怀、生活场景打造等增强川渝本土科研人员对家乡的热爱,提升外地来川来渝人员对成渝地区工作生活的认可,打造有利于创新产出的高效科研基地,最终让科研人员能够踏实科研、协同攻关,形成创新产业集群,并以产业发展为基础,推动成渝地区高质量发展。另一方面,必须以科学协同精神建设西部科学城。这里的协作既包括重庆和成都两地科学城的内部协同合作,也包括成渝西部科学城与国内其他科研基地协作以及融入国际创新网络。要奋力跻身国内创新第一梯队,同时满足成渝地区双城经济圈高质量发展对科研创新的要求,成渝两地必须强化科研协作,以区域科研协作共同体的角色争取国家在相关创新领域的政策资源支持,以自身优势联合开展关键核心技术协同攻关,共同推动科技成果落地转化和产业化水平提升,构建零壁垒的科技创新环境,实现两地为一区的政策环境互通、科研平台同建、科技资源和科研成果共享、科技项目相促。西部科学城的建设也必须直面成渝地区科技资源相对不足的现实,积极与国内其他地区的创新团队和科研基地进行政策学习、资源借鉴和成果对接,并以打造全球一流科创基地为目标,努力从科研跟跑到创新并跑,甚至部分领域实现领跑。

2.双城协同合作发展,避免过度同质化竞争

科学研究要求实创新,只有第一,没有第二,其实质是要避免那些低层次的重复性研究,这样的科学研究没有真正价值,只能浪费宝贵的科研资源。同样道理,对于区域产业发展而言,过度同质化的竞争也只能降低产业的边际收益,难以实现高质量的发展。成都和重庆由于区位条件、资源禀赋和历史积累等方面的因素,在电子设备制造、燃气生产供应、矿产采选、汽车制造等领域存在较为显著的同质化竞争和资源错配现象,这在一定程度上制约了成渝地区双城经济圈的高质量发展。

尽管成渝地区具有同质化特征的产业发展规模仍然不高,与全国第四发展极的要求仍有差距,但仍具有进一步共同发展的空间,如果没有协同发展规划,而是任由其自由发展,那么其增长速度难以很快见顶,也谈不上规模效益与边际收益递增,质量结构也难以优化。因此,合理的产业集群和分工优化设计,将有助于成渝地区更好地实现产业发展与质量优化的双重目标。首先,成渝两地要构建更加紧密的一体化发展目标,只有在一体化的规划框架下,产业发展的目标才能更加清晰,才能以整体视角审视区域发展质量,这和科学研究中以科研目标为导向进行协作分工具有异曲同工之妙。重庆和成都作为极核城市,必须以强化双方交通联系为抓手,科学调整城市规划,实现双方在生产生活上的常态化联系。其次,立足自身特色优势,进一步做强自身最具优势的产业,同时实现优势互补协作发展,形成合理分工、有序竞争、彼此融合的产业发展体系,特别是对于都具有优势的产业,强化产业链细分领域的合作和产业配套,同时带动两城地理中间区域的配套产业发展,形成极核城市、次级城市、县乡城镇的梯度产业布局,在产业有序竞争和合理分工的基础上,也惠及整个经济圈内的产业人口。最后,积极探索经济区与行政区域的适度分离,确保能够在跨行政区域内也能积极推动各生产要素的优化组合,能够以科学研究中“小我”与“大我”的辩证角度看待辖区经济发展规模与区域经济发展质量之间的关系,特别是探索工商行政管理权协调、企业税收合理分享、企业要素流动管理等方面的体制机制改革。

3.以家国情怀的科学家精神促进区域高质量发展

成渝地区双城经济圈建设作为国家战略与京津冀、长三角、粤港澳三个经济增长极相比,最明显的一个不足就是存在重庆和成都之间的“中部塌陷”区域,即与成渝两个极核城市相比,中间地带的城市体量明显不足,这是成渝双城经济圈发展不够协调、发展成果不能被区域人群所共享的重要表现。从科学家精神角度而言,破解这一问题需要用科学家的家国情怀对成渝中部地区发展加大关注,通过产业落地、协同发展,形成多点开花的发展格局。

科学家的爱国精神落在区域建设上,必然表现为鲜明的家乡情结,爱家乡和爱祖国其核心内涵是完全一致的。科学家更愿意以自身的智力成果为家乡发展做出自己的贡献,从这一点上说,充分发挥成渝地区科研人员的智慧才智为整个区域的协调发展提供动力,最终使得各类科研人员的家乡父老能够享受经济发展的成果。每个人都对自己的家乡资源禀赋、乡风民情更为熟悉。因此,无论是重庆西扩还是成都东进,这些战略举措的实施过程中充分调动每一个建设者对家乡建设的热情和建设规划的科学把控,将有助于成渝“中部塌陷”区的后发隆起。另外,坚持成都平原的成德眉资同城化发展,重庆打造渝西同城化发展,都必须坚持以区域资源禀赋和人才流动为基础,注重区域协调和产业协调,避免同质化竞争与人才掠夺,实现发展成果为区域内人群共享。

4.立足长远科学育人,实现区域绿色可持续发展

高质量发展的核心要素是人才,只有源源不断地培育具有创新精神和创新能力的高科技人才,才能持续为高质量发展提供动力,最终实现可持续发展。对于成渝地区双城经济圈而言,一方面需要通过建设生态宜居的工作生活环境留住人才、吸引人才;另一方面则要通过老一辈科学家的育人传承,为区域实现结构优化、布局合理的产业发展和未来持续发展提供智力支持。

可持续发展是高质量发展的必然要求,要实现可持续发展则需要有合理的产业体系,通过新旧动能转化为未来发展提供动力源泉。而新动能的培育离不开科技创新,特别是离不开各类创新人才实现基础科技进步和科研成果转化,因此,培育一代又一代科技创新人才显得尤为重要。对于成渝地区来说,坚持科学传承和人才培育,包括提升本区域内高素质人才的留存比例以及吸引外埠高素质人才落户,为高质量发展储备人才技术,是必须要立足长远进行的工作。另外,建设美丽宜居的生态环境是高质量发展的必然要求,以公园城市建设、美丽乡村建设为抓手,建设真正以人为本的城乡工作生活环境,体现具有巴山蜀水风情的人居风貌,在实现人与自然和谐共生的同时,也必将极大地吸引各类高素质人才。