多孩生育政策与代际流动关系研究

徐晓红,龚娟燕

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

一、引言

作为世界人口大国,中国为控制人口增长速度,缓解人口压力,自20世纪70年代初开始实行计划生育政策。随后人口出生率迅速下降。根据1995年国务院发布的《中国的计划生育》白皮书数据,1970年当年出生的孩子中一孩率和二孩率分别为20.7%和17.1%,1993年已分别达到61.3%和27.5%,多孩率则由原先的62.2%下降到11.2%。近日发布的《中国统计年鉴2021》显示,2020年全国人口出生率为0.852%,首次跌破1%,创下1978年以来的新低。在少子化、老龄化人口形势日益加剧的同时,“拼爹”“富二代”“官二代”等词也频频出现在各种媒体中。“二代”现象是代际流动性下降的表现。有研究指出,在计划生育政策实施初期我国代际流动性发生了明显变动。Chen等[1]的研究显示,代际流动性在1949年后上升,70年代后开始下降。王学龙和袁易明[2]基于中国健康和营养调查数据(CHNS)研究发现60后代际流动性最高,70后代际流动性最低。较低的代际流动性意味着个人的经济成就更多地依赖于父代的社会经济状况,这不利于社会经济的可持续发展。

当前,为了应对不利的人口形势,政府开始调整人口政策,从2013年“单独二孩”政策到2016年的“全面二孩”政策,再到2021年5月31日中共中央政治局会议提出的三孩政策,即一对夫妻可以生育三个子女,人口政策从计划生育逐步向鼓励生育转变。自放开生育政策以来,虽然我国出生人口数量在逐年下降,但在出生人口中二孩率稳步上升,由2016年的39.06%增长到2020年的57.10%,年均增长率提升达9.96%[3]。多生孩子能否促进代际流动性?一方面,子女数量增加,一定的家庭资源被分配给更多的孩子,可能导致孩子更难获得良好教育机会和更多社会资源,不利于代际向上流动;另一方面,兄弟姐妹作为个体的一种天然社会资本,数量增多在一定程度上会增加个体的社会资本,增大其向上流动的机会。子女数量与代际流动性究竟存在怎样的关系?是促进还是阻碍了代际流动性?又是通过什么路径实现的?探寻这些问题的答案,不仅能够丰富代际流动性的研究视角,而且有助于加深对我国计划生育政策的认识。

二、文献综述

经典“数量—质量”理论认为,子女数量与质量之间存在权衡取舍的替代关系[4]。即在家庭资源一定的前提下,随着子女数量的减少,每个子女会得到更多的家庭资源,相应的平均质量也会随之提高;反之,子女数量越多,平均质量可能下降。子代的质量主要以人力资本来衡量。目前,国内已有部分学者关注到子女数量与代际流动性的关系,但相关研究并未得出一致的结论,主要观点可以归纳为三种:第一种观点为子女数量的增加降低了代际流动性。刘小鸽[5]利用政策规定的生育数量作为子女数量的工具变量,采用代际收入弹性法研究发现计划生育政策通过减少子女数量提高了社会的代际收入流动性。第二种观点为独生子女身份降低了代际流动性。唐传坤和文强[6]从社会经济地位角度考察独生子女身份对代际传递性的影响,研究发现独生子女身份会加强父辈社会经济地位对子代社会经济地位的作用,抑制代际流动性。第三种观点为子女数量与代际流动性呈“倒U型”关系。牟欣欣[7]采用回归法和代际转换矩阵,发现代际收入流动性随着子女数量的增加呈先上升后下降的“倒U型”趋势,较小的家庭规模会引起代际收入传递的“富者愈富”现象,较大的家庭规模会引起代际收入传递的“穷者愈穷”现象,而适当的子女数量有利于提高代际流动性。国外对子女数量与代际流动性关系的研究很少,Feng[8]基于2010—2014年中国家庭追踪调查数据(CFPS),发现子女数量与代际收入流动性有正向关系,但并不显著。

学者们还试图揭示代际传递内在机制。Becker和Tomes[9]最早基于人力资本视角构建了代际收入流动经济模型,为代际传递机制研究提供了总体分析框架。国内现有研究一般基于该框架,从人力资本、社会资本和财富资本三个方面展开。郭丛斌等[10]研究发现,教育有助于促进弱势群体子女实现经济社会地位的跃升,具有提高代际流动性的作用。李力行和周广肃[11]的实证研究结果显示,政府公共教育支出能够缓解家庭层面人力资本投资不足,从而促进代际流动。孙三百等[12]发现,教育在可识别的代际传递路径中贡献最大。除了受教育程度,健康也是人力资本的衡量指标[13]。社会经济地位越高的家庭,对子女营养等健康方面投入越多,而健康的体魄在劳动力市场极为重要,有助于劳动力获得更高的社会经济地位[14]。社会资本的传递也是代际流动研究中不可忽视的方向,父代对子代社会关系的投资增强了代际收入传递[15]。陈钊等[16]发现,作为社会资本的城镇户籍身份更有利于子代的发展。社会网络作为社会资本的重要组成部分,通过加强信息共享、降低信贷约束、改善子女就业,从而促进代际流动[17]。陈琳和袁志刚[18]利用条件代际收入弹性法对代际传递路径进行了分解,发现家庭财富解释力和回报率远大于人力资本和社会资本。研究方法上,基于回归方程的贡献率分解[19-20]、结构方程模型[21]等方法被广泛使用。

综上所述,已有文献对子女数量与代际流动性关系的研究较少,且尚未得出一致的结论,围绕子女数量影响代际流动性的机制分析更不多见。本文贡献在以下两个方面。第一,考察不同子女数量家庭的代际流动水平、流动质量及其变动趋势。一方面,拓宽代际收入流动性研究视角,另一方面,加深对计划生育政策的认识。第二,构建结构方程模型,通过教育、健康和社会网络等路径分析子女数量影响代际流动性的机制,为促进代际收入流动性的相关政策制定提供实证依据。

三、数据与变量

(一)数据来源

本文采用的数据来源于2014年中国劳动力动态调查(CLDS)。CLDS是以劳动力为调查对象的综合性数据库,包含劳动力个体、家庭、社区三个层次的追踪数据,覆盖了全国29个省/自治区/直辖市,共计14 214个家庭、23 594名受访者,具有良好的样本代表性,被学术界广泛使用。本文对数据进行了如下处理:(1)将受访者年龄限制在20~60岁之间;(2)剔除兄弟姐妹数量“不适用、不清楚、拒绝回答”的样本;(3)剔除父代社会地位等级为0的样本。得到父子配对的有效样本量为16 024。

(二)变量选择

本文的被解释变量为子代社会经济地位等级(ranks)。CLDS问卷中,将“您认为您自己目前在哪个等级上?”定义为子代社会经济地位等级,“10”分代表最顶层,“1”分代表最底层。不同于用收入衡量代际流动性,社会经济地位包含了教育、职业、财富等多个方面,能更全面地反映个体在社会系统中所处位置,测量误差也更小。解释变量包括父代社会经济地位等级(rankf)和子女数量(numb)。将“您认为在您14岁时,您的家庭处在哪个等级上”定义为父代社会经济地位等级。问卷中有一个问题是“您有几位兄弟姐妹”,将回答的结果加上1作为子女数量的度量。一系列控制变量包括:子代的性别(male)、年龄(age)及平方项(age2)、受教育年限(edus)、城乡类别(urabn),父代的受教育年限(eduf)。各变量的描述性统计如表1、表2所示。

表1 变量的描述性统计

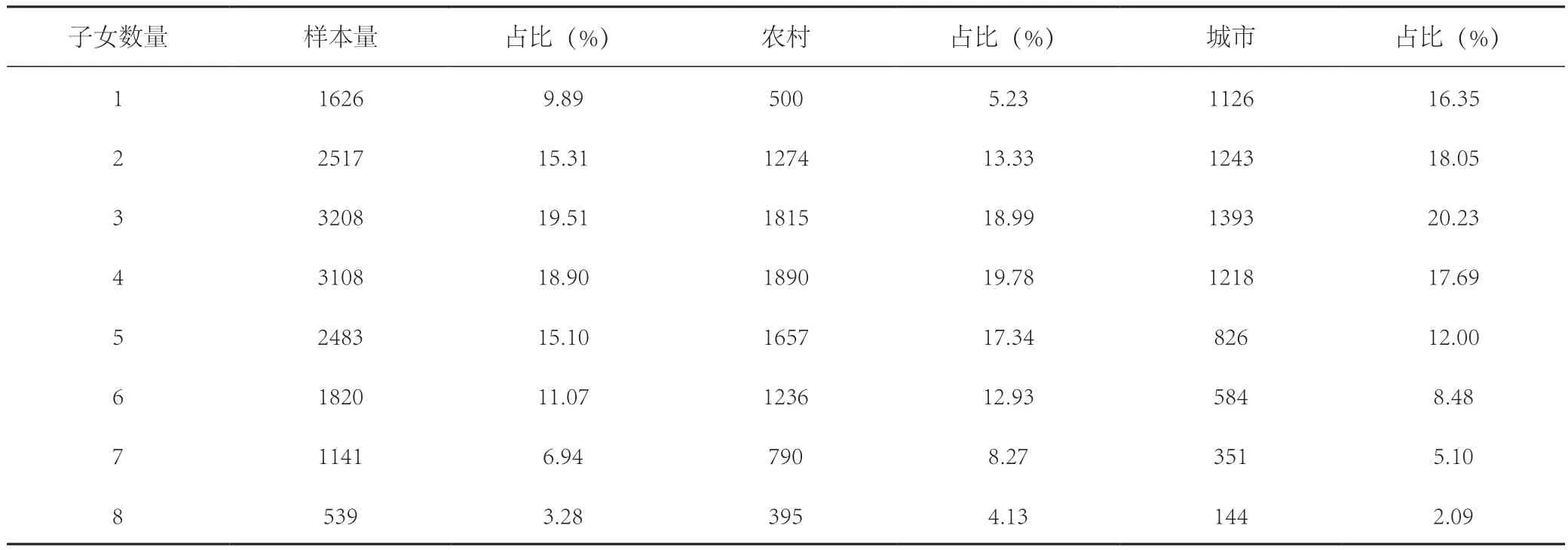

表2 子女数量分布表

从表1可以看出,在有效样本中,子代社会经济地位等级的均值为4.532,高于父代社会经济地位等级的均值3.484。每个家庭中子女数量平均为3.914,即一个人平均有2.914个兄弟姐妹。子代个体的平均受教育年限为9.067年,高于父亲的5.261年。在样本构成中,子代样本中男性占47.2%,具有城市户口的占41.9%,平均年龄为42.18。表2显示,家庭的子女数量总体上分布比较均匀,除了子女数量为7和8以外,其他子女数量的占比都在10%~20%之间。城市样本中独生子女占比比农村高11.12%。子女数量小于等于3时,城市占比高于农村,多子女家庭中农村占比明显高于城市。

四、实证检验

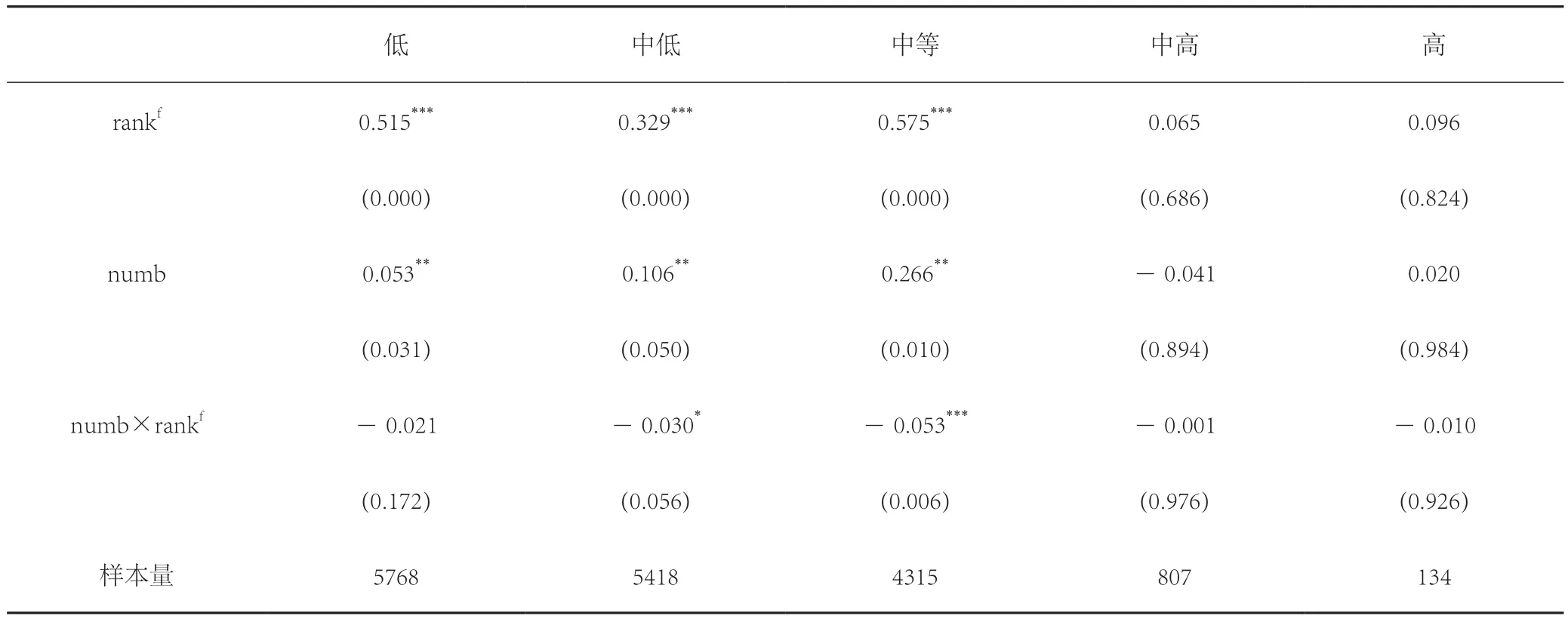

首先考察子女数量与社会经济地位代际传递的关系。由于子代社会经济地位为顺序数据,本文采用Ordered Probit模型。模型中加入子女数量与父代社会经济地位的交互项,通过对交互项系数的检验来判断子女数量对社会经济地位代际传递的影响。模型形式如式(1)所示:

(一)子女数量与代际流动性

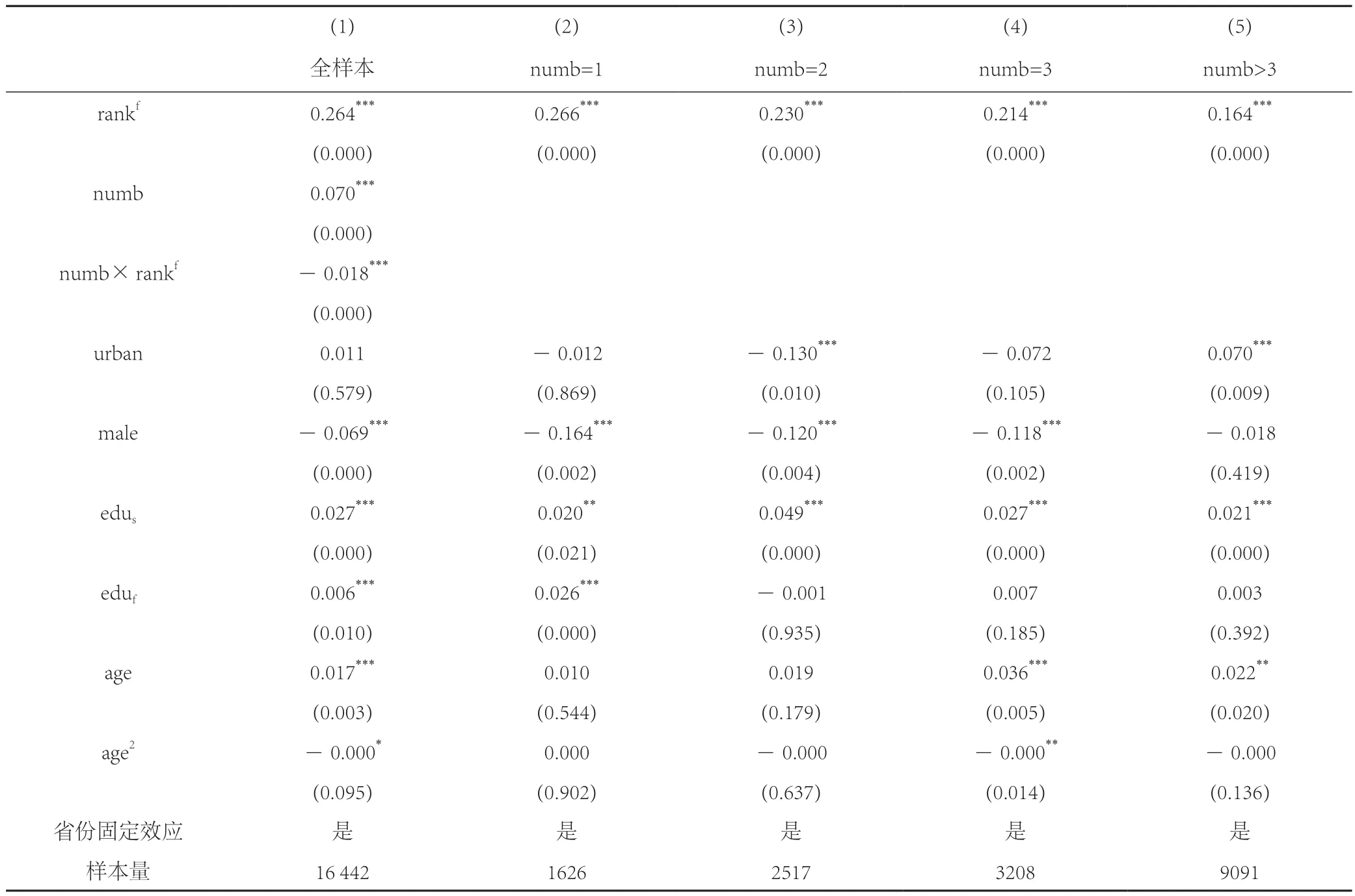

根据子女数量将样本分为四组,即子女数量分别为1、2、3以及大于3。基于(1)式得到各模型的回归结果如表3所示。从父代社会经济地位的回归系数看,所有模型的系数均显著为正,且系数值随着家庭子女数量的增加而减小,说明子女数量越多,子代社会经济地位受父代影响越小,代际流动性越强。其中,独生子女家庭的代际弹性值最大,为0.266,代际流动性最低。子女数量与父代社会经济地位的交互项显著为负,即子女数量越多,父代社会经济地位对子代社会经济地位影响越小,代际传递性越弱。从控制变量看,子代教育的系数在各样本中均显著为正,反映出教育对于提升个体社会经济地位的重要作用。父代教育对独生子女家庭有正向影响,在多子女家庭则不显著。相对于男性,女性更易实现社会经济地位的上升。

表3 不同子女数量下的代际流动性

(二)异质性分析

1.不同出生年代的异质性分析

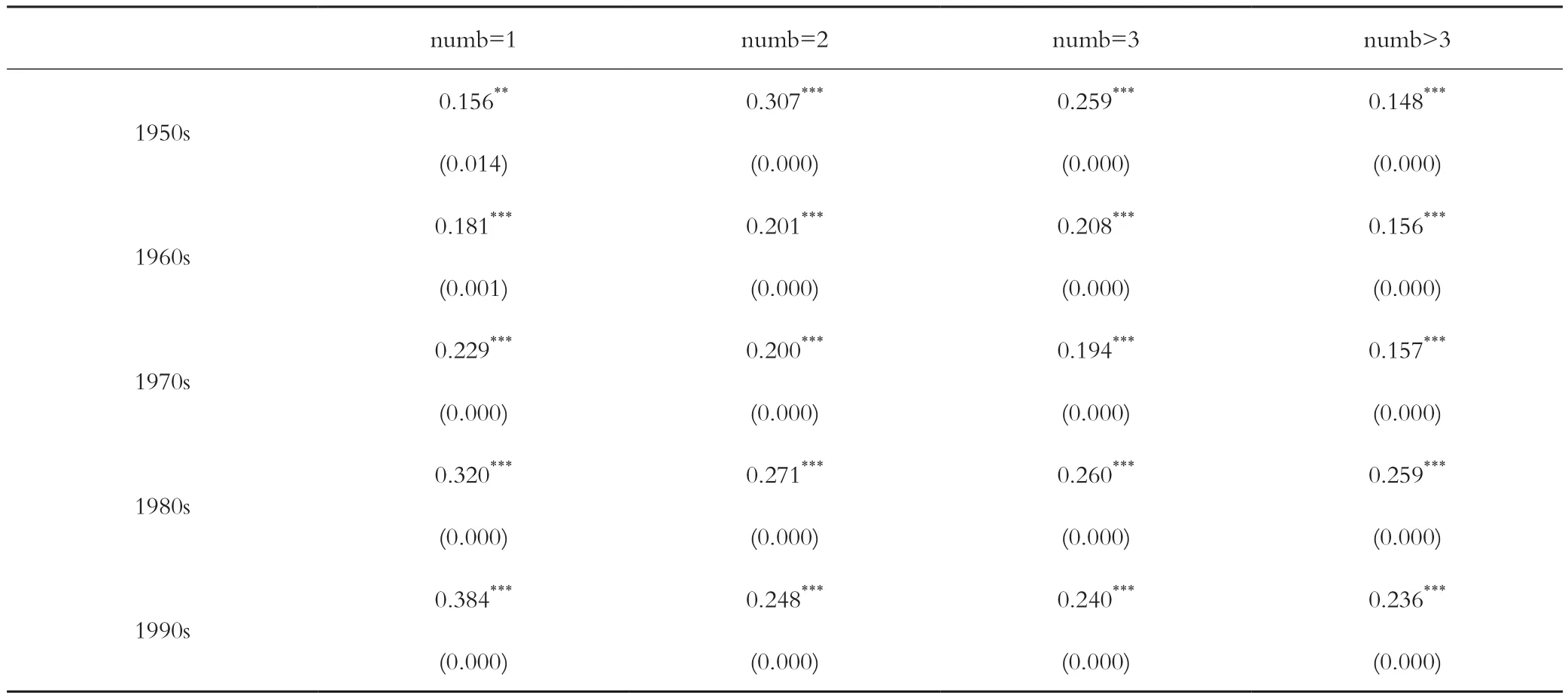

考虑到代际流动性可能会随时间呈阶段性变动,本文按子代的出生年代进行分样本回归,探究不同出生年代子女数量对代际流动性的影响。将样本分为1950s、1960s、1970s、1980s和1990s五个出生年代组,回归结果如表4所示。

表4 不同出生年代子女数量对代际流动性的影响

根据表4,可以看到:第一,有3个以上子女的家庭代际流动性最强。最后一列的代际弹性值在各出生年代组中都是最小的,说明该列所对应家庭的代际流动性最强。事实上,除了1950s、1960s和1970s出生年代组的独生子女家庭外,各出生年代组均存在子女数量与代际弹性值的正相关关系。第二,80后、90后独生子女的代际流动性最低。首先,80后、90后独生子女的代际流动性分别为0.320和0.384,是表4中数值最大的,远远大于子女数量更多的家庭。20世纪80年代以来,全社会独生子女家庭占比不断提高,独生子女从父辈继承到更多的资源,获得的人力资本投资也更多,使得代际传递性增强。其次,80年代以前出生的独生子女的代际传递性并不高,折射出计划生育政策的实施可能加剧了独生子女家庭代际固化。

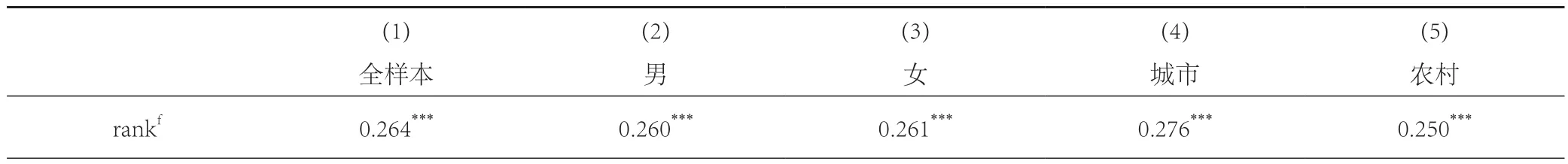

2.性别、城乡的异质性分析

子女数量增加能提高代际流动性是否在所有群体中都成立呢?表5的回归结果显示,总体上看,所有样本的代际弹性值显著为正,说明父代与子代的社会经济地位具有一定相关性;子女数量与父代社会经济地位的交互项系数均显著为负,即子女数量的增加也的确会提高社会经济地位的代际流动性,但在程度上各样本间存在差异。首先,随着子女数量的增加,性别对代际传递性的影响没有显著差别,但男性的代际传递性要低于女性。吕之望和李翔[22]对代际收入流动性的性别差异进行了研究,发现父辈教育水平和职业类型对女儿收入的影响程度大于儿子,与本文结果一致。其次,相对于农村而言,城市地区子女数量的增加对降低代际传递性能产生更大的影响。这也进一步印证了城市家庭子女数量减少伴随着代际固化趋势的研究结论。

表5 分样本检验结果

续表

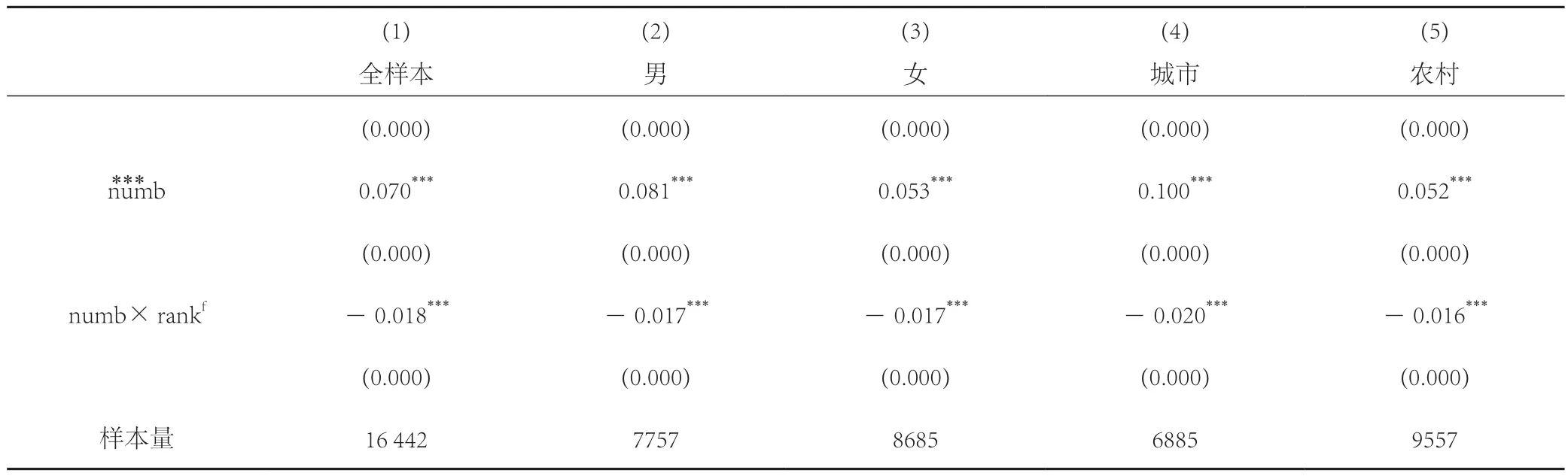

3.不同社会经济地位等级家庭的异质性分析

前文的分析将各社会经济地位等级家庭视作一个整体,并未考虑到子女数量对代际流动性的影响会因父代社会经济地位等级不同而有所差异。接下来本文将父代社会等级1~10由低到高划分为五等份,依次为低社会经济地位等级、中低社会经济地位等级、中等社会经济地位等级、中高社会经济地位等级以及高社会经济地位等级,回归结果如表6所示,可以看到各社会经济地位等级家庭的交叉项系数均为负,且在中低和中等社会经济地位等级家庭中显著,意味着子女数量的增加会提高代际流动性;而对于低、中高以及高社会经济地位等级家庭来说,子女数量对代际流动性的作用不再显著。这表明子女数量对代际流动性的影响效应因家庭社会经济地位等级的不同而有所不同。

表6 不同社会经济地位等级下子女数量对代际流动性的影响

低社会经济地位等级家庭普遍收入水平不高、受教育程度较低,而较多的子女会带来较高的教育成本,子代不仅面临教育投入不足,而且要继承父母的贫困以及致贫的不利因素,这些因素不利于下一代的发展[23],多生孩子在一定程度上不利于低社会经济地位等级家庭的向上流动;相对低社会经济地位等级家庭,中低和中等社会经济地位等级家庭拥有更高的生活水平和更多的财富积累,有能力对多子女进行更好的投资,并且兄弟姐妹作为天然的社会网络,是个人社会资本的重要组成部分[24],其数量的增多会增大其向上流动的概率。中高和高社会经济地位等级家庭虽然拥有丰富的人力资本和社会资本,但因父代所处社会经济地位等级较高,子代很难超越父代实现向上的跃升。

(三)子女数量与代际流动质量

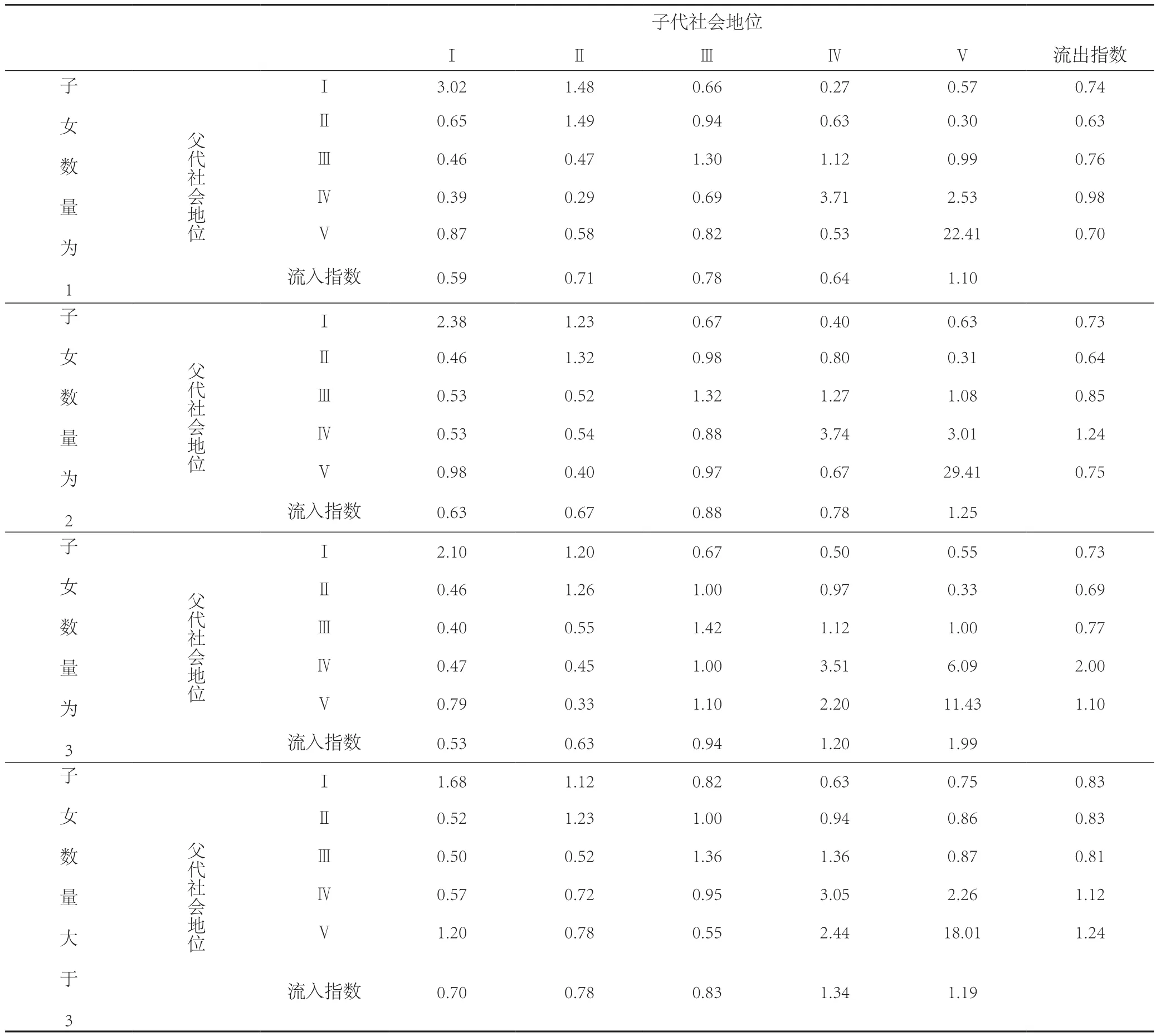

表7呈现的是不同子女数量家庭的代际社会经济地位流动矩阵。矩阵对角线上的值为代际社会经济地位继承性指数,非对角线上的值为代际社会经济地位的流动性指数。由表7可以看到,在四个流动矩阵中,所有等级的继承性指数均显著大于1,并且是各矩阵中每行每列的最大值,反映了社会各等级都存在明显的代际传递现象。但相对而言,中等社会经济地位等级家庭流动性较强。在四个流动矩阵中,家庭处于第Ⅱ、Ⅲ等级时,继承指数都较接近1,明显小于第Ⅰ、Ⅳ和Ⅴ等级,说明中等社会经济地位等级家庭的流动性较强。处于第Ⅴ等级的家庭,各矩阵的继承性指数都较高,最高的甚至达到29.41,说明第Ⅴ等级家庭的代际传递性较强。从流入和流出指数来看,家庭子女数量的增加使得第Ⅰ、Ⅱ等级家庭的流出指数不断增大,流入指数变动相对平稳,而第Ⅲ、Ⅳ等级家庭的流入指数稳步上升,意味着低等级向高等级流动的可能性较大。

表7 不同子女数量下的代际社会经济地位流动矩阵

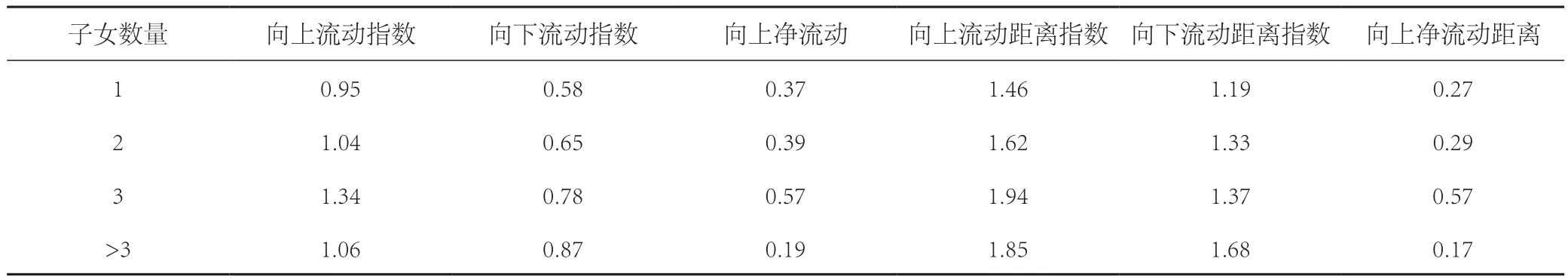

结合表7计算得出流动方向和流动距离指数,如表8显示,可以发现,子女数量的增加提高了流动质量。除子女数量大于3的情况外,子女数量的增加提高了向上流动指数和向上流动距离指数,流动指数和距离指数净值都为正并且不断增大。当子女数量增加至3时,向上流动指数由0.95增加至1.34,向上流动距离指数由1.46增加至1.94,并且向上净流动和向上净流动距离都不断增加,直至0.57。越大的向上流动距离指数意味着子代有较大的概率流向更高的等级,距离父代社会经济地位等级更远。不断增大的流动净值意味着伴随子女数量的增加,子代向上流动的概率越大,向上流动等级的跨度也越大。

表8 不同子女数量下代际流动质量

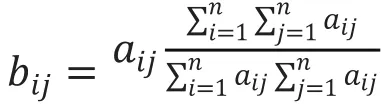

五、传递机制分析

从人力资本视角来看,子女数量的增加会造成家庭资源的竞争,从而降低孩子的质量。但子女数量增多也可能带来规模效应,孩子间互帮互助,相互督促学习,或者父母一方辞去工作专心照顾和陪伴孩子,从而有利于提高子女的质量。从社会资本视角来看,兄弟姐妹本身也是个体的一种社会资本,随着兄弟姐妹数量的增多,个体社会资本总量增加,可利用的社会资源也随之增加。因此,人力资本和社会资本可能是子女数量影响代际流动性的重要中介机制。本文采用结构方程模型,利用其优良的中介路径识别功能及其直观的路径分析图,来探讨这一影响机制。利用CLDS数据中衡量健康水平的身体质量指数(BMI)、衡量社会关系网络(friend)的“在本地可以得到多少朋友和熟人的支持和帮助”等变量,以子代受教育年限和BMI代表人力资本,以社会关系网络和户籍代表社会资本,并引入年龄、年龄平方、性别等变量,构造结构方程模型,得到路径分析图如图1所示。

图1 子女数量影响子代社会经济地位的路径系数图

图1中,子女数量通过四条中介路径影响子代社会经济地位,分别为:。为便于比较,图1中输出结果均为标准化数值。矩形框表示可观测变量,矩形框内数值分别表示标准化的截距项系数和标准方差,圆形框中表示对应变量的残差项,其右侧数值表示标准化方差,箭头表示从起始变量到终点变量的单向因果,箭头及附近数值为标准化路径系数,代表各变量作用的方向及强度,标准路径系数大于0说明两个变量之间呈正相关,值越大说明相关程度越强。

根据图1,可以看出以下特征:第一,子代健康水平和社会网络是子女数量影响子代社会经济地位的正向中介变量。子女数量与健康水平、社会网络的标准化路径系数分别为0.11和0.018,在1%水平上显著,即子女数量分别与健康水平、社会网络显著正相关。同理,健康水平、社会网络分别与子代社会经济地位也显著正相关。这意味着,子女数量增加通过提高子代的健康水平、拓宽子代的社会网络等路径,提升了子代的社会经济地位。第二,子代的受教育年限和户籍是子女数量影响子代社会经济地位的负向中介变量。子女数量与受教育年限、户籍的标准化路径系数分别为-0.36和-0.2,在1%水平上显著,即子女数量分别与受教育年限、户籍显著负相关。同理,受教育年限、户籍也与子代社会经济地位存在显著正相关。这表明,子女数量增加通过影响子代的受教育程度进而降低了其社会经济地位,且子女数量对子代社会经济地位的影响存在户籍差异。

六、主要结论

代际流动性是衡量社会发展情况的重要指标,较高的代际流动性有利于社会的稳定和可持续发展。本文利用2014年CLDS数据探究子女数量对代际流动性的影响,构造Ordered Probit模型和代际流动矩阵进行实证研究,在此基础上,将人力资本和社会资本细化,分析子女数量影响代际流动性的作用机制。本文得出的主要结论如下:第一,子女数量与代际流动性之间存在显著正相关关系,且随着子女数量的增加,个体更容易实现向上的流动。第二,子女数量对代际流动性的影响具有异质性。独生子女政策实施后,多生孩子更有利于促进代际流动。相对而言,城市个体兄弟姐妹数量的增加,对提高代际流动性能产生更大的影响,在性别上并无差异。此外,对于中低和中等社会经济地位等级家庭,子女数量的增加对促进代际流动的作用是显著的,而在低、中高以及高社会经济地位等级家庭中不再显著。第三,子女数量通过子代人力资本和社会资本的中介效应影响代际流动性,但以教育和健康衡量的人力资本、以社会网络和户籍衡量的社会资本的中介效应存在差别。子代的健康状况和社会网络是子女数量影响子代社会经济地位的正向中介变量,而子代的受教育年限和户籍状况是子女数量影响子代社会经济地位的负向中介变量。

2021年,我国的计划生育政策开始实行三孩政策,以积极应对少子化、老龄化的人口形势。通过本文的实证分析可知,子女数量的增加有助于提高代际流动性,所以现阶段应积极贯彻实施三孩政策,鼓励并支持生育三孩。此外,普及义务教育,提升教育的公平性,让子女数量较多的贫困家庭的孩子能够接受良好的教育;深化户籍制度改革,推进新型城镇化进程。最后,倡导人与人之间互帮互助,扩展自己的交际范围,形成良好的社会网络。

——基于人力资本传递机制

——基于子女数量基本确定的情形