中国高等教育的代际传递及其内在机制:“学二代”现象存在吗?

李祥云 童泽峰

一、引言

第七次全国人口普查数据显示,我国具有大学文化程度及以上的人数占总人口的比例为15.47%,显著高于第六次人口普查时的8.93%,增幅高达73.24%[1]。由此可见,我国高等教育的快速扩张使得更多适龄学生获得接受高等教育的机会。然而,在高等教育总量不断扩张的同时,来自不同家庭背景的学生获得高等教育的机会是否公平受到广泛关注。近年来媒体频频报道的“学二代”事件正是折射了社会公众对该问题的担忧。“学二代”反映的是高等教育的代际传递现象,指具有较高学历的父母可以凭借其拥有的优势提高其子女接受高等教育的机会,导致高等教育机会在代际间的传递[2]。高等教育的代际传递程度越高,由父代教育背景差异导致的子代教育成就差距越大,表现为相较于低学历父代的子女,高学历父代的子女可以有更大的概率接受高等教育[3]。此外,相较于基础教育,高等教育的回报率更高[4],这使得接受高等教育成为贫困孩子实现收入增长和阶层跨越的重要方式[5]。因此,过高的高等教育代际传递程度不仅会损害教育公平、扩大收入差距,还会阻碍人力资本投资、减缓经济增长。

目前国内外关于教育代际传递的文献虽然较为丰富,但现有文献主要是从整体上探讨教育的代际传递问题[6-8],对高等教育代际传递的专门性研究较少。事实上,教育代际传递现象在不同教育层级间存在不同的特征[9]。高等教育是贫困孩子实现阶层跨越的重要方式,我们研究其在代际间的传递对于提高弱势群体接受高等教育的机会,促进高等教育公平,进而缩小社会收入差距具有重要意义[10]。同时,现有文献中对高等教育代际传递内在机制的实证分析则更为鲜见。我们要通过公共政策降低我国高等教育的代际传递程度,就需要弄清具有高等教育背景的父代是如何将自身的教育优势传递给子代,这对于阻断高等教育代际传递,进而弱化父子间接受高等教育机会的关联程度至关重要。此外,父子间接受高等教育的质量也可能存在传递效应。这是因为在我国,父代接受的高等教育包括专科、本科和研究生三个层级,而其接受的高等教育层级差异可以视为获得高等教育的质量差异。那么,获得不同高等教育质量的父代,对其子代获得的高等教育质量有何影响?目前鲜有学者关注到这个问题。因此,基于现有文献存在的不足,本文利用中国综合社会调查(CGSS)2013年、2015年和2017年三期的混合截面数据,重点考察了具有高等教育背景的父代对其子代接受高等教育机会的影响及内在机制,并进一步分析了接受不同质量高等教育的父代,其子代接受高等教育的质量差异。

二、理论分析

一般认为,父母的教育背景主要通过先天遗传和后致途径影响子代教育的获得[11]。就先天遗传来说,子代通过遗传父代的智力获取天生禀赋,进而提升他们接受教育的机会。这方面的研究大多是通过测算亲生父代与亲生子代、领养子代间的教育代际传递差异或者比较双胞胎间的教育差异,来识别先赋遗传对教育代际传递的影响。例如,Plug和Vijverberg通过比较父代受教育程度与亲生子代、领养子代受教育程度间的关联性差异后发现,父代的智力对于子代的受教育程度有着重要影响,先天遗传效应至少可以解释美国孩子学习成绩的50%[12](P637);Behrman和Rosenzweig通过比较同卵双胞胎间的教育差异也得出了类似的结论[13]。由于很难收集被收养者或者双胞胎的数据来估计教育代际传递的遗传效应,更多研究聚焦于教育代际传递的后致途径。就高等教育来说,若以通过公共政策降低我国高等教育代际传递程度为研究目标,相较于先天遗传,更重要的是识别各种可观测的后致途径,这也是本文关注的重点。其中,识别高等教育代际传递机制的核心是中介变量的选择。借鉴Blanden等对代际收入传递中介变量的定义[14](P45),高等教育代际传递的中介变量必须“既受父代高等教育背景的影响,同时又对子代的高等教育获得产生影响”。

结合中国的实际,我们认为父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本是我国高等教育代际传递中最重要的三个中介变量。这不仅是基于微观数据的可获得性,也是基于中国社会现实的思考。当前我国社会对“学二代”现象的担忧主要源于三个方面:一是学区房的过高房价、课外补习的高昂费用等社会问题影响着子代基础教育阶段的学习成就,进而影响他们接受高等教育的机会,而这些问题与其父代的财富资本密切相关。一般而言,受过高等教育的父代拥有较多财富资本[12](P612),不仅可以通过购买学区房等方式使子代就读于高质量名校,还可以为子代提供更多来自学校教育以外的课程补习,提升子代在基础教育阶段的学习成绩[15],进而增加他们接受高等教育的机会。此外,伴随着高等教育的扩张,个人已经成为高等教育成本分担的主体[16],子代接受高等教育的私人成本提高则进一步增强了父代财富资本与子代获得高等教育机会间的关联程度。二是权力寻租、社会关系等在学生获取优质教育资源的过程中发挥了一定的作用,而这主要体现在父代社会资本的积累上。由于优质教育属于稀缺资源,在消费上具有较强的竞争性,因此拥有较多社会资源的父代可以利用社会关系为子代争取更多的优质资源[17],而具有高等教育背景的父代往往接触的是掌握较多社会资源的人,这拓宽了他们的人际关系,也令他们积累了更多的社会资本。拥有较多社会资本的父代可以使其子女进入优质的中小学就读,进而提高他们在基础教育阶段的学习成绩,增加了他们获得高等教育的机会。三是我国基础教育尤其是高中教育阶段沉重的学习负担对子代的健康提出了较高的要求。不具备健康体质的子代可能会因体力或者精力的限制影响学习的时间和效率,降低他们在基础教育阶段的学习成就,进而阻碍他们获得高等教育的机会。受过高等教育的父代可以通过培养子代良好的生活习惯增加其健康资本的积累[18]。此外,他们还可以为子代提供充足的营养和良好的医疗条件[19]。

基于以上分析,本文主要考虑父代财富资本、父代社会资本以及子代健康资本这三个影响高等教育代际传递的机制,并以此为突破口,试图寻找降低我国高等教育代际传递程度的方法。

三、研究设计

(一)高等教育代际传递程度的测算

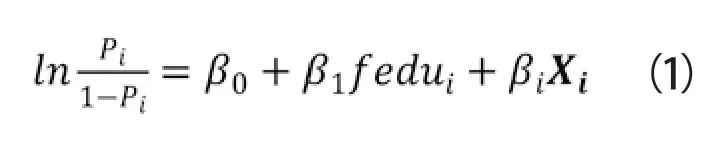

测算代际传递程度的经典方法是Becker和Tomes提出的弹性系数法。该方法通过最小二乘法(OLS)对一个简单线性模型进行回归,进而得到代际弹性系数,并用此衡量代际传递程度[20]。但是,本文的被解释变量为子代是否接受高等教育的二元变量,当被解释变量为二元变量时,使用最小二乘法(OLS)难以反映样本的非线性特征。此时,Logit模型可以克服这一缺点。基于此,我们建立二元Logit模型,验证父代高等教育背景对子代接受高等教育机会的影响程度。

由于在实证研究中,模型(1)中被解释变量的变化难以解释,因此,我们将模型(1)进行变换,得到模型(2):

其中,Pi表示子代i接受高等教育的概率,1-Pi表示子代i未接受高等教育的概率。fedui为核心解释变量,表示父代是否接受高等教育。若父代接受高等教育,则fedui=1,否则为0;Xi为一系列控制变量,包括子代性别、子代民族以及父代子女数量;β0为常数项。表示优势比(Odds Ratio),衡量的是子代接受高等教育的概率与未接受高等教育的概率之比;β1表示核心解释变量变化一单位时所引起的优势比的边际变化,即高等教育代际传递程度。如果我们的实证结果表明优势比显著大于1,就说明我国存在明显的高等教育代际传递现象,且高等教育代际传递程度较高。

(二)高等教育代际传递内在机制的识别

由于识别高等教育代际传递内在机制的关键是验证父代高等教育背景是否对中介变量产生影响,并且中介变量是否进一步影响子代获得高等教育的机会。因此,我们重点关注回归模型的系数大小和显著性。借鉴Blanden等的中介变量回归法[14](P45),我们建立如下OLS模型。在样本量较大的情况下,OLS回归与LPM回归模型趋近于一致,因此OLS模型的回归结果与Logit模型的回归结果差别较小。

模型(3)用来识别父代高等教育背景对父代财富资本、父代社会资本以及子代健康资本的影响;模型(4)用来识别父代财富资本、父代社会资本以及子代健康资本对子代接受高等教育机会的影响。其中,Interi表示中介变量,分别为父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本;Edupj和Educi分别代表父代和子代是否接受高等教育;Xi为控制变量;εi和νi为随机误差项;α0和γ0为常数项。若αi和γi均显著为正,则表明父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本是高等教育代际传递的内在机制。此外,我们还可以计算出各中介变量对高等教育代际传递的具体贡献为αiγi。

(三)数据来源与变量说明

本文使用的是中国综合社会调查(CGSS)2013年、2015年和2017年三期的数据,这些数据是由中国人民大学中国调查与数据中心通过对我国大陆各省(自治区、直辖市)10 000多户家庭进行多阶段和多层次的随机概率抽样方法搜集得到,包含受访者个人及其父母教育、收入、职业、健康等方面的信息,为本文的研究提供了良好的数据支持。出于研究需要,我们将三期CGSS数据合并,形成混合截面数据。相比横截面数据,混合横截面数据扩大了样本容量,可以获得更准确的估计结果[21]。

本文的主要变量包括教育、收入、财产、健康、职业等。各变量的具体定义如下:(1)父代或子代是否接受高等教育。该变量为虚拟变量,我们根据子代和父代的最高学历来判断其是否接受高等教育。由于在我国国民教育体系中,一般将专科及以上学历视为高等教育,因此若样本中个体的最高学历为专科及以上,则视为接受高等教育,赋值为1,否则赋值为0。(2)父代财富资本。我们用收入和房产数量的主成分分析结果来衡量父代的财富资本。(3)父代社会资本。我们对父代职业、政治身份、职业所处的行业、单位性质以及父代所处社会层级进行主成分分析,用分析结果来全面衡量父代的社会资本。(4)子代健康资本。我们用子代的健康自评等级来衡量子代健康资本。具体赋值如下:很不健康=1;比较不健康=2;一般健康=3;比较健康=4;很健康=5。为了避免可能存在的遗漏变量对估计结果的影响,我们还引入一系列控制变量。具体如下:(1)子代性别。父代对儿子和女儿接受教育的重视程度差异可能影响不同性别子代接受高等教育的机会。该变量为虚拟变量,若子代为男性,则赋值为1,否则为0。(2)子代民族。我国不同民族地区的教育资源可能存在差异,并且我国出台了众多针对少数民族的高考优惠政策,这些因素可能影响不同民族子代接受高等教育的机会。该变量为虚拟变量,若子代为汉族,则赋值为1,否则赋值为0。(3)父代的子女数量。在父代拥有的各种资源一定的情况下,父代子女数量的增加可能影响每个子代从父代获得的资源,进而影响子代获得高等教育的机会。

我们对样本进行如下处理:(1)剔除父代和子代年龄明显异常和父子年龄差距过大的样本;(2)剔除子代仍在学、中途辍学和被退学的样本;(3)剔除缺失样本;(4)对连续变量的样本在1%以下和99%以上进行缩尾处理。在对样本进行处理后,我们最终共得到11 445个样本。对样本进行初步分析可以发现:子代接受高等教育的比例为30.20%,明显高于父代的4.10%,这得益于我国新世纪以来的高等教育大规模扩张。父代和子代接受高等教育的平均比例为17.15%,与第七次人口普查中我国接受高等教育的人口比例基本一致,这也从侧面反映了本文样本的代表性和准确性。从人口特征来看,样本中子代的男女占比分别为51.20%和48.80%,汉族样本占比为96.00%,并且父代子女的平均数量为1.02。

四、实证结果与分析

(一)高等教育代际传递程度的测算结果

1.基准回归结果与分析

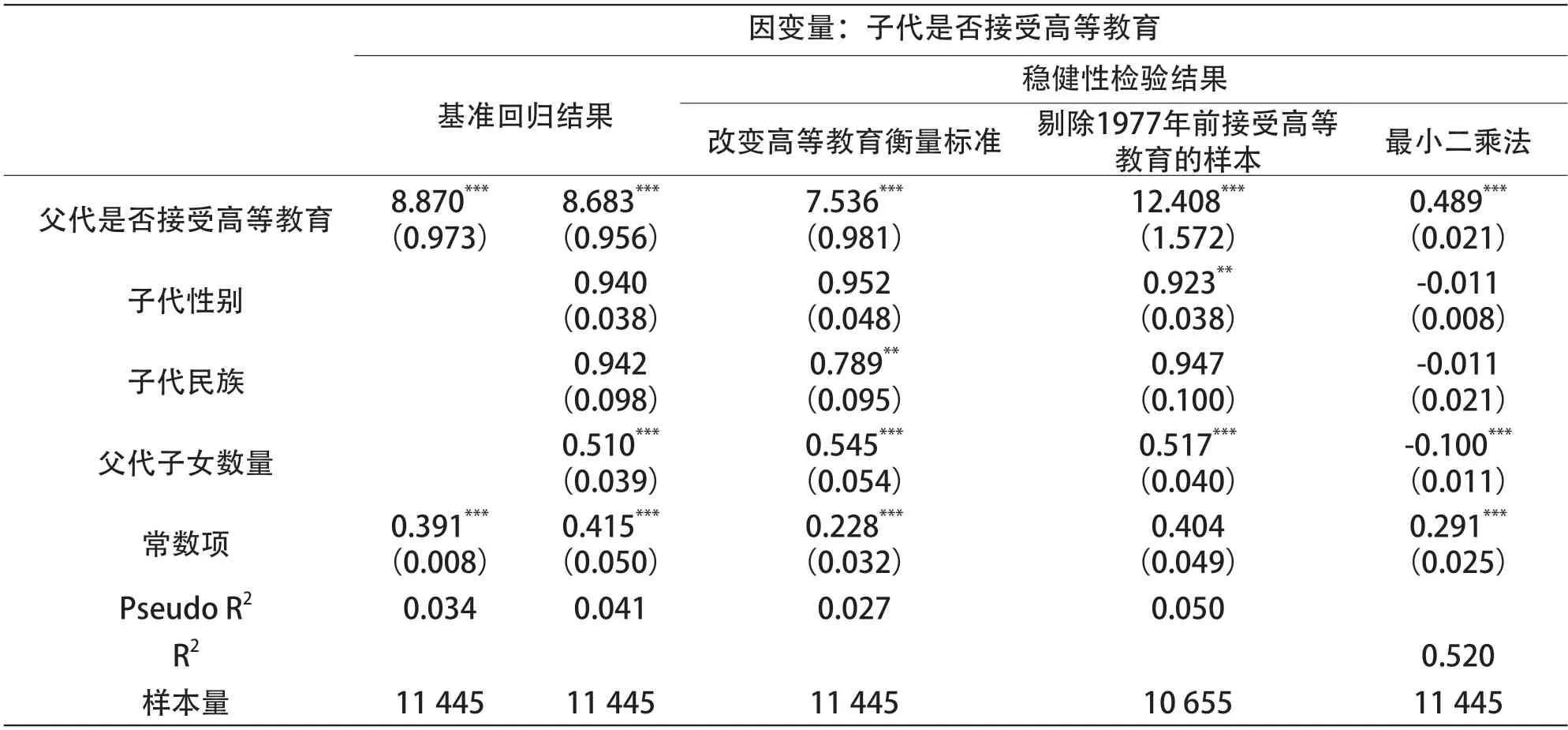

表1第二列和第三列报告了二元Logit的回归结果。为便于直观解释,表1中直接报告了优势比。第二列为未加入控制变量的回归结果,结果显示,父代是否接受高等教育的优势比为8.870,且在1%的统计水平上显著为正。在加入控制变量后,第三列的结果显示,父代是否接受高等教育的优势比为8.683,并仍在1%的统计水平上显著为正,说明对于接受过高等教育的父代来说,其子代获得的高等教育概率远高于未接受高等教育的父代。实证结果表明,父代的高等教育背景对子代是否能够接受高等教育具有显著的影响,说明我国存在高等教育的代际传递现象,且传递程度较高,这也证明了我国存在“学二代”现象。高等教育代际传递程度越高,由家庭教育背景差异导致的教育成就差距越大,表现为相较于普通学历家庭子代,高学历家庭子女有更高的几率接受高等教育,进而损害了教育的代际公平,加剧了社会阶层的固化。

此外,加入控制变量后,父代是否接受高等教育的优势比降低,这反映了其他控制变量对于子代是否能够接受高等教育也具有一定的影响。具体说,父代子女数量的优势比在1%的统计水平上显著,且小于1,说明在其他条件不变的情况下,随着父代子女数量的增加,子代接受高等教育的机会将减少,这是因为子代数量的增加导致每个子代所获得的父代资源的减少。此外,子代性别的优势比不显著,这体现了父代高等教育背景对子代接受高等教育机会的性别公平。子代民族对子代是否能够接受高等教育也没有显著影响,这得益于我国一直以来对少数民族地区的教育扶持政策。

2.稳健性检验

由于准确识别我国是否存在高等教育的代际传递是分析其内在机制的基础,因此,为了验证基准回归结果的稳健性,本文采取三种方法进行稳健性检验:一是改变衡量接受高等教育的标准。我们采用父代和子代是否获得本科及以上学历来重新衡量他们是否接受了高等教育。二是剔除恢复高考制度以前接受高等教育的样本。我国于1977年恢复高考制度,1977年前高等教育的选拔方式并不是通过高考,而是直接从工人、农民和士兵中推荐产生。基于此,我们剔除这部分样本,并重新识别父代高等教育背景与子代接受高等教育机会的关联程度。三是替换估计方法。我们采用OLS回归法重新检验父代高等教育背景对子代是否接受高等教育的影响。在该检验中,我们重点关注回归系数的符号及其显著性。表1第四列和第五列的回归结果显示,父代是否接受高等教育的优势比均大于1且在1%的统计水平上显著。此外,第六列中OLS的估计结果显示,父代是否接受高等教育的系数为正且依然在1%的统计水平上显著。稳健性检验结果与主回归结果基本一致,由此我们再一次验证了接受过高等教育的父代的确可以增加其子代接受高等教育的机会。

表1 基准回归与稳健性检验结果

3.异质性分析

高等教育代际传递程度在城镇与农村地区、受高校扩招与未受高校扩招影响的群体以及接受正规高等教育与接受成人高等教育群体间可能存在较大差异。为进一步识别这些差异,并为通过公共教育政策有针对性地降低我国高等教育代际传递程度提供参考,我们分样本测算了高等教育的代际传递程度。

(1)城镇地区和农村地区之间的高等教育代际传递差异

我们根据子代十四岁时的户籍将全样本分为城镇和农村样本,并分别考察不同样本中高等教育代际传递的程度。表2第二列和第三列的回归结果显示,城镇地区和农村地区子代是否接受高等教育的优势比分别为6.072和9.267,且均在1%的统计水平上显著,说明对于城镇和农村地区接受过高等教育的父代来说,其子代获得高等教育的概率均明显大于未接受过高等教育的父代。但是,农村地区高等教育代际传递程度更大,即农村子代是否接受高等教育在更大程度上受其父代高等教育背景的影响。出现这种结果的原因可能是,相较于城镇地区,农村地区的公共教育资源较为匮乏,这在一定程度上增加了农村地区父代私人教育投资对子代受教育水平的影响,而父代的私人教育投资又与其是否接受高等教育正相关,进而增强了农村地区的高等教育代际传递程度。

(2)受高校扩招影响群体和不受高校扩招影响群体之间的高等教育代际传递差异

由于只有接受过高中及以上教育的子代才有机会参加高考,因此我们根据这部分子代参加高考的年份将样本分为受高校扩招和不受高校扩招影响样本:若子代的学历为高中或中专,将子代完成高中或中专教育的年份视为其参加高考的年份,若该年份在1999年之前,则视为未受高校扩招影响,反之视为受到高校扩招影响。同时,若子代的学历为专科及以上,根据子代取得最高学历的时间减去其接受高等教育的年限推算参加高考的年份,若该年份在1999年之前,则视为未受高校扩招影响,反之视为受高校扩招影响。回归结果如表2的第四列和第五列所示,不受高校扩招和受高校扩招影响的样本中,子代是否接受高等教育的优势比分别为4.166和8.734,且均在1%的统计水平上显著为正,这表明高等教育代际传递程度在受高校扩招影响的群体中更大。也就是说,高校扩招显著增强了父代高等教育背景与子代接受高等教育机会间的关联程度,这与李春玲基于2005年1%人口抽样调查数据的研究结论一致[22]。我们的研究结果表明,高校扩招虽然提高了高等教育的总量,但是加剧了高等教育代际传递的不平等,这也从经验上验证了Rafter和Hout提出的最大化维持不平等(Maximally Maintained Inequality,MMI)[23]假设在我国的适用性。该假设认为,教育扩张并不能导致教育机会分配的平等化。相反,只要社会中具有优势地位的群体还有可能去提升他们的教育机会,教育机会不平等就会存在。事实上,虽然高校扩招在短期内提高了高等教育的供给,但受制于以往高等教育规模的限制,社会中的高等教育供给远不能满足需求。由于优质高等教育资源的稀缺,具有高等教育背景的父代往往通过各种方式使其子女的受教育机会最大化,这就导致高校扩招所增加的高等教育供给更多的被高学历家庭的子代获得,进而加剧了我国的高等教育代际传递程度。

表2 异质性分析结果

(3)接受正规教育群体和接受成人教育群体之间的高等教育代际传递差异

我们还进一步考察了高等教育代际传递程度在接受正规高等教育和接受成人高等教育父代样本中的差异。表2第六列和第七列的回归结果显示,接受正规高等教育和接受成人高等教育的父代样本中,父代是否接受高等教育的优势比分别为8.540和8.065,且均在1%的统计水平上显著。实证结果表明,无论是接受正规教育还是成人教育的父代,均对子代是否接受高等教育具有显著影响。但是,接受正规高等教育的父代对其子代获得高等教育机会的影响更大,即父代通过接受正规高等教育可以导致更大的高等教育代际传递效应。虽然接受正规高等教育的父代和接受成人高等教育的父代所积累的人力资本数量相同,但是通过前者所积累的人力资本质量更高。拥有更高质量人力资本积累的父代可以积累更多的财富资本和社会资本,进而增加其子代接受高等教育的机会。事实上,通过成人教育来获得高等教育已经成为公众提升学历水平的重要方式之一,但是相比通过正规方式获得高等教育的父代,通过成人高等教育实现学历提升的父代,其子代获得高等教育的机会将减少。这表明父代接受正规高等教育增加了高等教育的代际程度。

(二)高等教育代际传递内在机制的识别结果

我们对模型(3)和(4)进行回归,以此来识别父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本是否为高等教育代际传递的内在机制。表3上半部分报告了父代高等教育背景对各内在机制的影响。从中可以看出,当因变量为父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本时,父代是否接受高等教育的系数分别为1.446、1.353和0.856,并且所有的系数均在1%的统计水平上显著,这表明父代高等教育背景可以显著提高父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本。此外,父代是否接受高等教育对于父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本的影响程度依次减弱,说明接受高等教育对个人财富积累产生了更大的影响。表3下半部分报告了三种内在机制对子代是否接受高等教育的影响。结果显示,父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本的系数分别为0.220、0.101和0.124,且均在1%的统计水平上显著,这说明三者均可以显著提高子代接受高等教育的机会。同时,父代财富资本对子代是否接受高等教育的影响最大,而父代社会资本和子代健康资本对子代是否接受高等教育的影响则基本一致。

根据表3中的回归结果,我们可以认为父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本满足作为高等教育教育代际传递内在机制的条件,这也从经验上验证了前文的理论分析。此外,我们还可以将父代高等教育背景对各内在机制的影响系数与各内在机制对子代是否接受高等教育的影响系数相乘,以此测算出各中介变量对高等教育代际传递的贡献。测算结果表明,父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本对高等教育代际传递的贡献分别为0.318、0.137和0.106。因此,父代财富资本是高等教育代际传递最重要的内在机制。

表3 高等教育代际传递内在机制的识别结果

五、进一步分析:父代与子代间接受高等教育质量的传递

在我国,高等教育的组成部分包括专科、本科和研究生,虽然前文的分析已经表明,父代的高等教育背景可以显著提高子代接受高等教育的机会。但是,获取不同高等教育质量的父代对子代接受高等教育质量的影响可能有所不同。因此,我们用高等教育层级作为高等教育质量的代理变量,将父代和子代的高等教育层级分为专科、本科和研究生三类,并基于本文的样本分别测算当父代处于某一高等教育层级时,其子代处于各个高等教育层级的比例。测算结果显示,当父代为专科、本科和研究生学历时,其子代接受高等教育的比例分别为46.31%、63.48%和83.33%,呈逐渐增加的趋势。具体来说,当父代为专科学历时,其子代接受专科、本科及研究生教育的概率分别为11.88%、22.66%和11.77%;当父代为本科学历时,其子代接受专科、本科及研究生教育的概率分别为16.01%、33.58%和13.89%;当父代为研究生学历时,其子代接受专科、本科及研究生教育的概率分别为13.44%、49.06%和20.83%。因此,当父代接受高等教育的层级从专科提升到研究生时,其子代接受本科教育的概率从22.66%增加到49.06%,增幅高达116.50%,而其子代接受研究生教育的概率从11.77%增加到20.83%,增幅高达76.98%。

我们的分析结果表明,父代接受高等教育的层级越高,其子代有更大的几率接受更高层级的高等教育,这说明我国不仅存在高等教育机会的代际传递,还存在高等教育质量的代际传递。接受更高质量高等教育的父代,其财富资本和社会资本存量更高,并且对子代健康资本的投资也越多,从而提高了其子代接受的高等教育质量。

六、结论与政策建议

本文运用中国综合社会调查(CGSS)的混合截面数据考察了我国的高等教育代际传递程度及其内在机制。主要结论概述如下:一是具有高等教育背景的父代,其子代接受高等教育的机会大大增加,即我国存在明显的高等教育代际传递现象,且高等教育传递程度较高,这表明我国存在“学二代”现象。二是农村地区较为匮乏的公共教育资源导致我国农村地区的高等教育代际传递程度高于城镇地区。同时,由于高校扩招所增加的高等教育供给更多的被高学历家庭的子代获得,因此我国的高校扩招并未促进高等教育代际传递的公平,这从经验上验证了MMI理论在我国的适用性。此外,相较于接受成人高等教育的父代,接受正规高等教育的父代积累的人力资本质量的增加使得其接受的高等教育具有更高的代际传递性,导致子代有更大的机会接受高等教育。三是父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本是我国高等教育代际传递的主要内在机制,且父代财富资本对高等教育代际传递的影响最大。父代高等教育背景对于其财富资本和社会资本以及子代健康资本的影响程度依次减弱。同时,父代财富资本对子代是否接受高等教育的影响最大,而父代社会资本和子代健康资本对子代是否接受高等教育的影响近乎相同。四是我国存在高等教育质量的代际传递现象,接受更高质量高等教育的父代,其子代有更大的几率获得更高质量的高等教育。

我们的研究结论表明,父代高等教育背景可以通过多条途径影响子代人力资本和健康资本的积累,进而与子代接受高等教育的机会产生关联。我们还可以从理论上进一步推知,运用公共政策降低我国的高等教育代际传递程度,重点是要弱化父代教育背景通过父代财富资本、父代社会资本和子代健康资本对子代高等教育机会的影响。因此,我们提出以下几点建议:一是适当减少贫困家庭承担高等教育支出的比例,并进一步扩大贫困学生高等教育资助的范围,提高资助的额度,从根本上缓解父代教育背景差异所带来的财富差异对子代接受高等教育的影响;二是进一步推进有助于教育公平的各项改革,如规范民办中小学的办学行为、严格执行就近入学政策等,进而削弱各种权力寻租和社会关系等对子代接受教育的影响,促进子代接受高等教育的机会公平;三是继续推行面向贫困地区的“免费午餐”“学生奶”计划,提高弱势学生的健康资本积累水平,进而提高他们基础教育阶段的学习时间和效率;四是继续加大对农村地区基础教育的公共财政投入,改善其中小学的办学条件,增加优质教育资源的供给,削弱私人教育投资对子代接受高等教育的影响,从而降低父代财富资本与子代接受高等教育间的关联程度;五是继续实施面向贫困地区的高校专项招生计划,适当增加重点高校贫困专项的招生指标,建立更加公平的教育选拨模式,使得贫困孩子可以更多地享受到高校扩招带来的红利。

——基于人力资本传递机制

——基于反向社会化理论的实证研究

——基于子女数量基本确定的情形