从人类认知规律浅析传统词典释义本质

房沁晔

内容摘要:释义是词典编纂的核心,其含义为揭示和阐述词语的意义。词典释义中循环定义的产生语言学界已有多种看法,本文通过人类认识世界的三种机制角度浅析循环释义。

关键词:传统词典释义 循环定义 隐喻 认知规律

词典编纂的理论与实践一直得益于语言学的滋养。目前,语言学家对于词典释义的固有缺陷“循环释义”已经开始有了较为全面的理论研究,词典编纂者也一致认为循环定义是辞书释义的大忌,它不仅会导致被释词條的语义信息的不足,更无法准确反映被释词条之间意义的差别。词典释义要拒绝循环定义已是不论自明的事实,但大部分的在用词典,如《现代汉语词典》、LDOCE-3、韦氏大词典中仍能发现循环释义的形迹。究其根本,是因为传统词典释义的本质本就符合人类认知规律,当然对于修正极为困难。

一.传统词典释义法本质

词典编纂的核心即是要对词进行释义,其含义为揭示和表述词语的意义。一般来说,任何词典在释义时都会注意贯彻思想性、科学性和通俗简明性三方面相统一的原则,但是,从词典释义的实际情况来看,大多数的中英传统词典都存在固有缺陷。

由图1可见,当词典在描述英文单词correct和amend时,都不约而同地使用了其同义词right进行描述,然而right本身作为一个实词,如果读者已经了解了其意义,那么就不需要对correct的意义进行下一步的查询;如果读者都不知道right是什么意思,就需要再去查询此单词的意思.从而才能理解correct的意义。

同时,在《现代汉语大词典》中,“改”包含了“更改”之意,“更改”作为一个新的概念,本身也有新的释义,如果读者不知道“更改”一词的含义,那么在查询“改”时,就需要不断查询其释义的释义,从而陷入循环。

究其固有缺陷根源,不难得出传统词典释义方法的本质就是“循环定义”。“循环定义”其实归属于逻辑学,也被称为“同语反复”。它指的是,在下定义时,定义项直接地或间接地包括了被定义项所犯的一种逻辑错误。

从科学层面来讲,理想的词典释义方式应该从多层面展开,定义概念不能直接或间接用被定义概念来说明,如图2。然而事实上,大多数传统词典的编纂仍然不可避免地陷入了“循环定义”的“旋涡”。如图3。

简单来说,循环定义有两种典型的表现形式:

第一种,定义项直接包括被定义项。例如,“共产主义者就是信仰共产主义的人”。在这个定义的定义项“信仰共产主义的人”中,就直接包括了被定义项“共产主义者”。

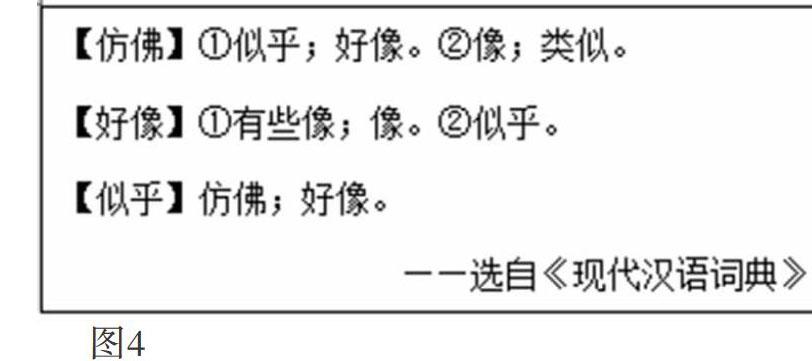

第二种,定义项间接包括被定义项。最明显的例子就是用近义词解释生词,如“美丽”意为“漂亮”、“漂亮”意为“美丽”。这就构成了最简单的循环。另外,在“生物是自然界中具有生命的物体,包括植物、动物和微生物三大类”这个定义中,定义项包含了“生命”这个概念。而“生命”在《现代汉语词典》中解释为“由高分子的核酸蛋白体和其他物质组成的生物体所具有的特有现象”,又需要用“生物”来说明。因此,这个定义的定义项间接地包括了被定义项,实际上并不能使人们了解“生物”的本质属性。在论证过程比较长的情况下,人们更容易犯循环定义的错误。例如,先用b去定义a,然后又用c去定义b,最后又用a去定义c(见图4)。这样的循环定义,一般也是不易被发现的。

从乔姆斯基语言学革命开展之后,语言学家逐渐尝试用自然科学的方法分析词汇语义。美国心理学家奥斯古德和其同事创立了“语义合成分析法”,这种方法要求词典将生词拆分成基本组成部分来解释,例如:man=HUMAN&MALE&ADULT,小男孩=人类+性别男+未成年。然而,这种方法不仅不能解释抽象词汇,如“喜爱”、“厌恶”等,而且并未实际上解决词典释义的弊端。看似形成分层,但是所谓的语义成分“HUMAN”、“人类”等仍然和“man”、“小男孩”停留在同一层面,属于原地打转。再者,如果词典使用者对“HUMAN”、“人类”的基本概念一无所知,那么同样无法理解词汇。

二.从认知规律浅析循环释义

(一)通过典型定义整体

a.鸟类:脊椎动物亚门的一纲。体均被羽,恒温,卵生,胚胎外有羊膜。前肢成翅更多,有时退化。多营飞翔生活。心脏是2心房2心室。骨多空隙,内充气体。呼吸器官除肺外,有辅助呼吸的气囊。地球上的鸟类分为游禽、涉禽、攀禽、鸠鸽、猛禽、燕雀七大类。

b.Bird:any of a class of warm-blooded vertebrates distinguished by having the body more or less completely covered with feathers and the forelimbs modified as wings.

词典编纂者也并非全知全能。即使编纂者在定义“bird”时尽可能地使它的范围更加宽泛,我们也不难看出,英文词典编纂者对于“bird”一词的认知,很大一部分来自于其国家典型的知更鸟的特点。而新西兰国鸟几维鸟,没有翅膀也没有尾羽,不能飞行,与上文展示的“bird”一词的释义“having the body more or less completely covered with feathers”对比,有很大出入。

(二)通过熟悉定义陌生

a.玫瑰:落叶灌木,茎干直立,刺很密,叶子互生,奇数羽状复叶,小叶椭圆形,花多为紫红色,也有白色的,有香气,果实扁圆形。是栽培较广的观赏植物。

b. rose: a flower that often has a pleasant smell, and is usually red, pink, white, or yellow, or the bush that this flower grows on.

a选自《现代汉语词典》,词典编纂者在释义“玫瑰”这一词条时采用了科学术语定义法,详细阐述了“玫瑰”的性状用途等。此类定义看似十分准确,但对于一个普通人而言,他甚至无法从这段释义中得知“玫瑰是一种花”这样的常识。

b選自LDOCE-3,其对rose一词的解释从“准确”的原则出发,从味道、颜色等人们更为熟悉的角度去定义。这样的做法虽然不能让读者准确区分rose,chrysanthemum等品种,但更接近于生活中人们对“玫瑰”的认识,更易令普通人理解“玫瑰”为何物。

同时,汉语中的外来词翻译也存在这个问题。如“激光”一词,绝大多数人知道是“一种特殊的光”。尽管词典编纂者想进行一种普遍性的知识传播,比如让读者去了解激光的原理,但传统词典所服务的对象仅为普通人,而非某一领域的专家,其目的是能够理解和使用语言,因此这样的释义虽不算精确,却也都起到了辨义的作用。

(三)通过具体定义抽象

白色:像霜或雪的颜色,是物体被日光或与日光相似的光线照射,各种波长的光都被反射时呈现的颜色(跟“黑”相对)

红色:像鲜血或石榴花的颜色……

在《现代汉语》中,词典编纂者通过具体的“霜”、“雪”来定义抽象名词“白色”;通过“鲜血”、“石榴花”来定义“红”。可以证实,由于颜色等抽象名词因为其抽象特点无法被准确理解,这时候就需要借助词典使用者所了解的实物来进行“隐喻”,在传统词典中通常采用循环释义、同义词转述等形式。

三.结语

自然语言是一个复杂的网络结构,正是因为人类通过打比方的三种机制认识世界,词典编纂一时才难以摆脱“循环定义”的桎梏。“循环定义”其实是一种懒人的“智慧”,也是一种投机取巧的小聪明。它潜移默化的塑造了人们“从文字到文字”的理解习惯。

在认知语言学的影响下,词典学不断具有认知研究倾向。词典释义取决于人们对现实世界的感知程度和对客观事物的信息加工能力,取决于人们利用有限的手段及真实的心理去理解、反映、传播客观事物。当然,词典释义模式随着语言学理论的不断深化已经开始有跳脱出“循环定义”的倾向,但距离取得创造性成果还有很长一段路要走。

参考文献

[1]冯建明.《认知词典学》述评.外国语文,2019(02)

[2]王建坤.从认知语言学和系统功能理论的视角对概念隐喻的探究.中美英语教学,2006

[3]王汉生.谈词典释义中所存在的问题.安徽科技学院学报,1998.02(017)

[4]林玫.意义、词典与词典释义研究.上海外国语大学博士学位论文,2019.5

[5]吕伟.《现代汉语词典》(第6版)循环释义现象的考察.河北师范大学硕士学位论文,2013.7

(作者单位:江苏大学文学院)