考虑水文非一致性变异的河道基本生态流量

王鹏全,吴元梅,杨旭亮

(1. 青海民族大学 土木与交通工程学院,青海 西宁 810007;2. 青海省水利水电科学研究院有限公司,青海 西宁810001)

河流生态系统具有开放性、流动性、随机性、复合性和连续性,水文、气象、地貌、地质、水质等都是其重要的生态因子,其中水文因子对河流生态系统具有显著影响,流量、水深、流速、水温、泥沙等都是水生态系统的函数[1]。根据历史流量计算河道内生态流量的方法称为水文学法[2-3],该方面国内研究成果较多。但是水文学法计算生态流量的前提是保证水文资料的一致性,在“自然-社会”二元水循环模式下,考虑气候变化及人类活动综合影响,在水文非一致性变异分析及还原基础上,利用天然流量过程进行河道生态系统需水量计算非常必要[4]。Bunn 等[5-6]提出天然流量的动态过程对维持河流生物多样性和生态系统完整性具有重要意义,包括低流量、高流量、不同量级洪水及流量脉冲等组分,以保证河道不断流,为水生生物产卵、洄游、生长提供适宜的生境条件,而仅仅维持河流中的最低流量难以保证河流生态系统健康[7]。河道内基本流量要维持河流廊道生态系统基本功能,保证营养物质以河流为载体进行交换、扩散、转化、累积与释放。一定量级的洪水及其洪水脉冲也会传递特殊的生命信号,生物根据这种信号进行繁衍、产卵和迁徙,而超大洪水又会破坏河流生态系统。根据生物生长发展所遵循的耐受定律,当生态流量超过其上下限时就会使生物群落退化或关键物种死亡。由此可见,河道内基本生态流量应具有合理的阈值[8]。

本文在考虑水文非一致性变异的基础上,参考已有学术成果,认为仅仅维持河流中的生态基流难以保证河流生态系统健康,故提出基本生态流量阈值计算方法与模型,并将其应用于湟水干流上游西宁断面进行例证。基本生态流量阈值下限是为了维持生态系统发挥正常功能所需要的水量(即生态基流),上限是为了维持河流本土生物多样性和生态系统的完整性。

1 研究区域与数据来源

湟水干流发源于青海省海晏县境内祁连山系大坂山南坡,自西北流向东南,干流全长374 km,流域面积32 863 km2,水资源总量为22.74 亿 m3。西宁以上为上游,河段长约174 km,控制流域面积9 022 km2,多年平均径流量13.10 亿 m3,西宁水文站距河口约200 km。湟水干流上游水资源在年内、年际分配不均,河流汛期来水集中,约占全年水量的60%,年最大径流与最小径流的极值比为1.7~9.5。区域内主要的中型水库有东大滩水库、盘道水库和大南川水库,其中东大滩水库是目前湟水干流上游最大的调节型水库。海晏至西宁段已建成15 座水电站,水电梯级开发使得河流纵向连通性遭到破坏。区域内水资源开发利用率高,人类活动影响较大,水利工程对河流水文、地貌形态、生物栖息地胁迫效应显著,河流廊道生态功能严重退化,珍稀濒危鱼类栖息地严重萎缩,河谷生态系统及沿岸景观遭到不同程度破坏。湟水干流上游水系见图1。

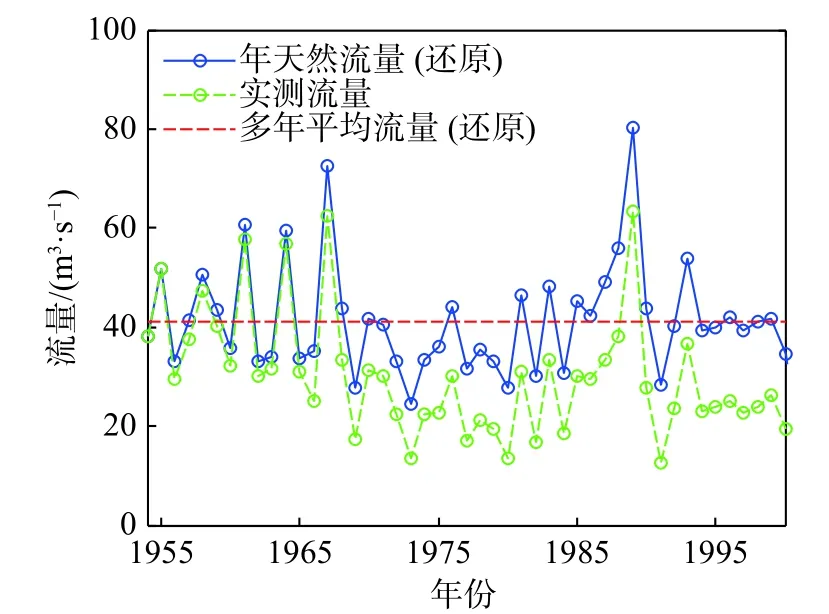

本文重点研究湟水干流西宁站水文断面河道内基本生态流量阈值,西宁站1954—2018 年共65 年长系列实测径流资料由青海省水文水资源勘测局提供,年径流量时间序列见图2。研究所需其他数据来源于《青海省水资源公报》《湟水流域综合规划》《湟水九县市水资源评价及优化配置》和《青海省第一次水利普查》等资料。

图 2 西宁站实测径流时间序列Fig. 2 Time series of measured run off at Xining Hydrological Station

2 水文非一致性变异诊断

水文学方法必须建立在未来与过去水文时间序列一致的基础上,以历史水文数据为基准计算生态流量,而在气候变化和人类活动影响下,河流水文情势的一致性被严重破坏。水文时间序列变异分析的重点是识别和诊断变异可能发生的时间节点,为还原计算提供依据。本次采用Mann-Kendal (M-K)检验和滑动t 检验两种方法[9]综合诊断1954—2018 年间西宁站实测年径流量系列变化趋势及突变点。

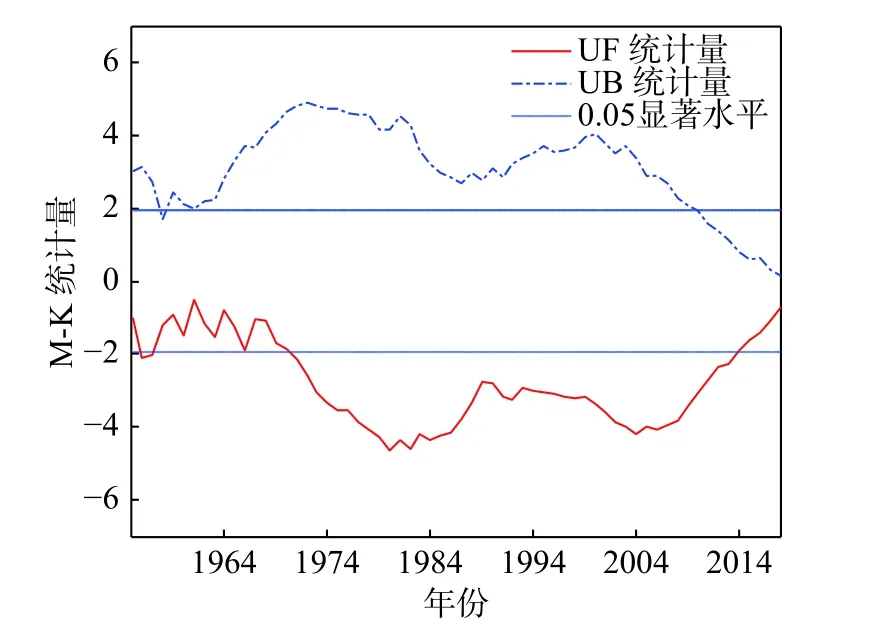

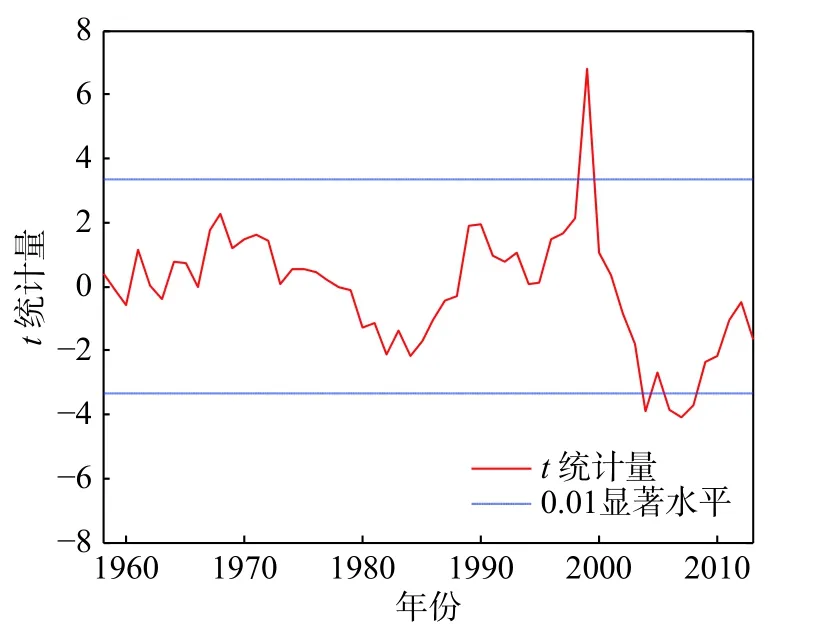

采用M-K 检验法所得检验结果如图3 所示,UF <0说明径流量基本呈减少趋势,且1980—1982 年减少趋势最显著,与上游东大滩调节水库1981 年底建成蓄水有关。通过计算可得系列整体显著性水平为0.764,整体趋势的变化速率为-0.161。M-K 检验曲线中UF 与UB 统计量没有交叉点,即在时间统计意义上年径流序列不存在明显突变点。进一步采用滑动t 检验法所得检验结果见图4,1970、1982、1990、2000 和2006 年均达到局部极值点,但2000 年t统计量最大且大于0.01 显著性水平检验临界值,故可诊断年径流量时间序列从2000 年开始明显变异,与文献[10]得到径流突变发生在2004 年比较接近。

图 3 M-K 非参数检验结果Fig. 3 Results of M-K non-parametric test

图 4 滑动t 检验结果Fig. 4 Results of sliding t test

根据文献[11],湟水流域降水量减少对径流量减少贡献22.00%,蒸散发减少对径流量减少贡献13.46%,人类活动对径流量减少贡献64.54%。M-K 检验表明1970 年以后径流下降趋势明显,气候变化大背景下,人类活动、降水减少、气温上升是造成径流量减少的主要原因。2000 年之后径流有所增加,其原因是水土保持措施的大力实施,耕地向林地的转化、耕地与草地的相互转化以及耕地向建设用地的转化。其次,2000 年前后海晏至西宁段建设15 座梯级电站,平均100 km 有12.7 个水电站,河流纵向连通性严重破坏,密集水电站群建设对河流生态系统产生了严重胁迫效应,河流水文、地貌形态、生物栖息地等发生了较大改变。

结合《青海省第一次水利普查水利工程基本情况普查表》,考虑湟水干流上游蓄水工程、引水工程兴建及水资源开发利用状况,本次确定年径流量序列变异时间为2000 年,并对变异前1954—2000 年的实测径流量进行还原计算得到天然径流过程,以保证一致性条件成立。还原成果与青海省水文水资源勘测局2009 年完成的《湟水九县市水资源评价及优化配置》典型年成果基本一致。选用湟水干流西宁站还原后1954—2000 年天然径流系列进行河道内生态流量计算,以修正气候变化和人类活动对河流水文情势的影响。西宁站1954—2000 年天然径流过程见图5。

图 5 西宁站1954—2000 年天然径流序列Fig. 5 Natural runoff sequence of Xining Hydrological Station(1954—2000)

3 生态流量阈值计算方法

3.1 广义极值分布流量众值法

生物群落和生境之间是一种物质和能量的供需关系,河流生物群落随流量丰枯变化呈现脉冲式变化,河流生物与流量在长期的自然选择和进化过程中形成了相互适应能力。根据生物群落与生境因子的关系,历史出现的流量众值比较适合河道内生态系统的良性循环。根据生物群落与生境因子的选择关系,将历史上多年各月流量众值作为基本生态流量上限

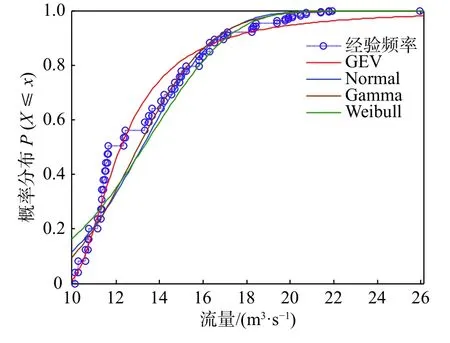

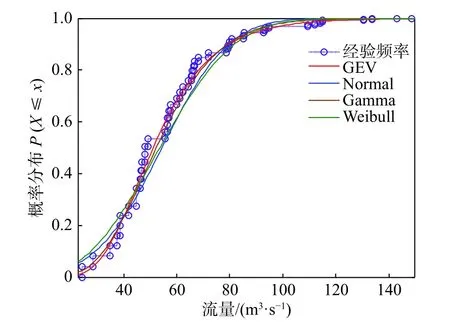

为进一步验证GEV 分布的适用性,选用西宁站枯水期(1 月份)、丰水期(9 月份)1954—2000 年天然月平均径流系列作为典型计算,利用广义极值分布(GEV)、伽马分布(Gamma)、正态分布(Normal)和Weibull分布4 种函数进行概率分布拟合,发现GEV 概率分布理论曲线与经验频率曲线拟合最佳,并利用最大对数似然统计量进行拟合优度评价,拟合优度依次是GEV>Gamma>Weibull>Normal,故确定广义极值分布更适合月径流系列概率分布函数。概率分布函数(Cumulative Distribution Function,CDF)与经验频率曲线的拟合关系见图6~7。

图 6 典型枯水期月径流系列概率分布拟合Fig. 6 CDF fitting of monthly runoff in typical dry season

图 7 典型丰水期月径流系列概率分布拟合Fig. 7 CDF fitting of monthly runoff in typical wet season

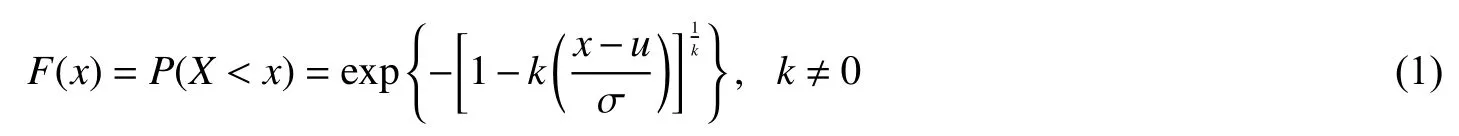

广义极值分布(GEV)是国外学者Jenkinson1955 年提出[12],其分布函数为:

式中: σ为尺度参数;u为位置参数;k为形状参数。

水文中常研究某一水文变量X超过设计值的概率,即对应分布函数[13]为:

3.2 历时曲线法

根据《河湖生态环境需水计算规范(SL/Z 712—2014)》,用变异前月平均天然流量历史资料构建各月水文历时曲线,将95%保证率相应的月平均流量作为河道内不同时段生态流量。分别利用GEV 分布和PIII 型分布计算95%保证率下的生态流量。

3.3 改进年内同频率展布法

湟水流域河流水文生态系统具有明显的季节性特征[14]。4—6 月是土著鱼类产卵繁殖的高峰季节,需要一定水流刺激和一定水深及水面宽,保证鱼类栖息生境要求,同时也是河谷植被需水的高峰期;7—10 月水量多而集中,是土著鱼类和河谷植被生长关键期,需要一定量级的洪水过程发生,营造良好的生境。11 月—翌年3 月河流水量相对较枯,主要考虑维持河流基本生态环境功能的生态流量。因此,为反映河流年内丰枯变化特征和敏感生态对象的需水规律,划分丰水期(7—10 月)、平水期(4—6 月)和枯水期(11 月—翌年3 月)3 个频率时期,先确定同期均值比,即各频率期内最小月均径流量均值与月均径流量均值之比,然后以同频率时期内多年月平均流量为基准,计算得到河道内生态流量展布过程。

3.4 结果与分析

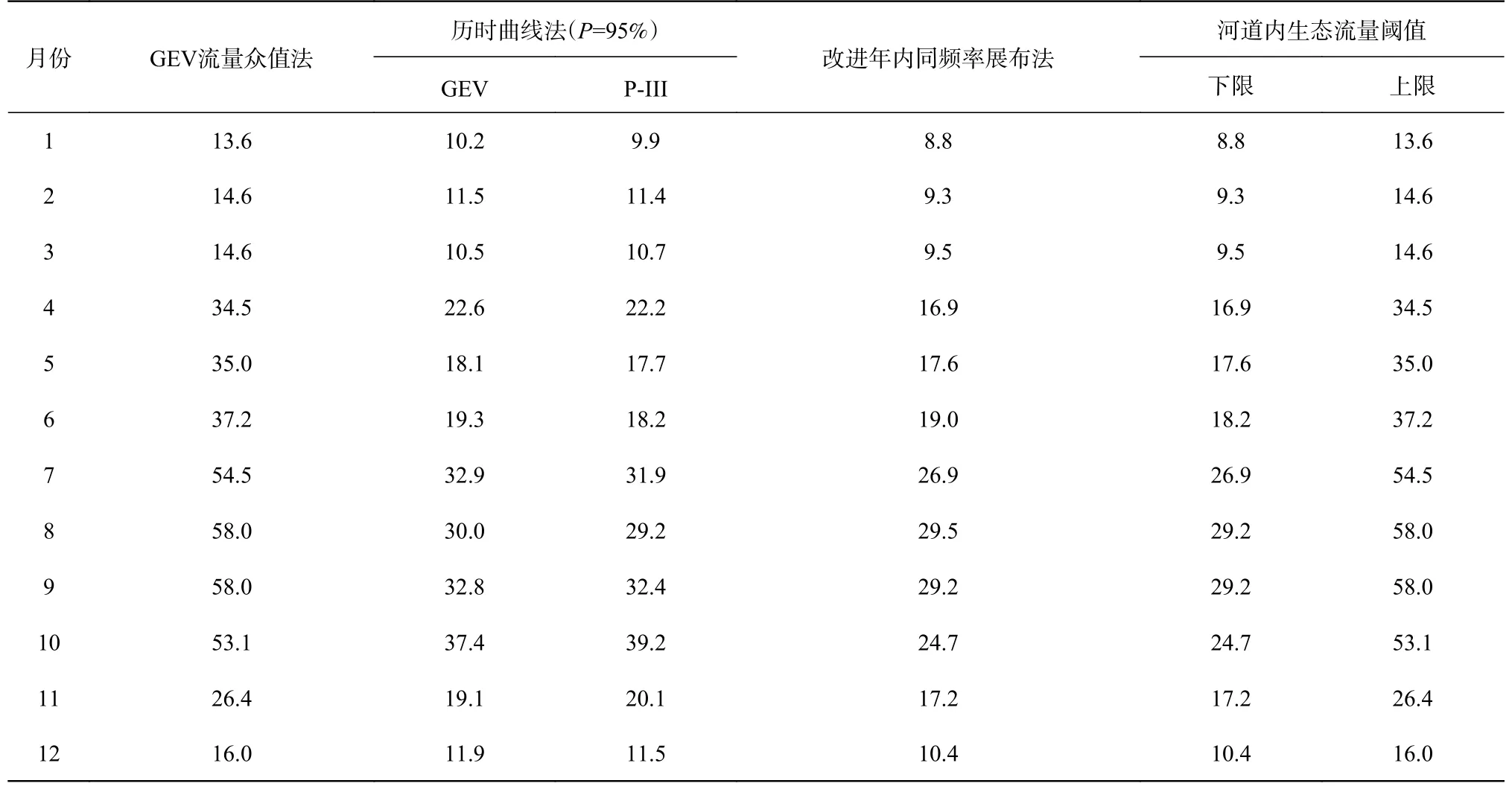

利用变异前1954—2000 年还原计算后的天然径流资料进行计算,得到多种方法对应的河道内生态流量过程见表1。

表 1 河道内基本生态流量过程计算结果Tab. 1 Calculation results of basic ecological instream flow 单位:(m3·s-1)

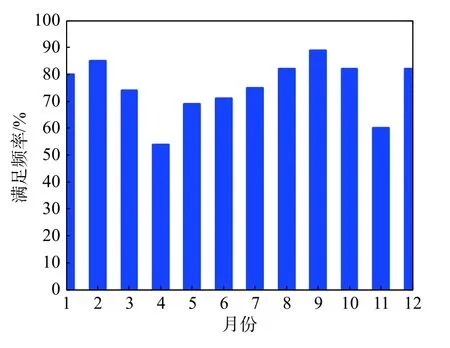

取多种方法计算结果形成的生态流量过程(图8)外包线作为河道内基本生态流量阈值的上下限。西宁站枯水期(11 月—翌年3 月)、平水期(4—6 月)、丰水期(7—10 月)的基本生态流量下限均值分别是11.0、17.6 和27.5 m3/s,上限均值分别是17.0、35.6 和56.0 m3/s。若河道内各月生态用水保证率采用数量上大于或等于河流内生态需水量下限所发生的频率表示[15],则根据1954—2018 年西宁站各月实测径流资料,计算各月生态流量满足频率见图9。生态流量满足频率平均值75%,最小满足频率54%(4 月份),最大满足频率89%(10 月份),3—7 月、11 月生态流量满足频率均低于80%,显然是用水高峰期生产用水大量挤占生态用水所致。建议将河道内生态用水纳入水资源配置指标,强化水资源用途管制,严格取水许可制度,寻求河流上下游各用水主体间的最佳组合关系,优化水库与闸坝的调节功能,实现水资源的优化配置,从而划定生态红线,进一步提高河道内生态用水保证程度。

图 8 多种方法生态流量过程线Fig. 8 Ecological flow process of multiple methods

图 9 河道内生态流量满足频率Fig. 9 Guarantee rate of ecological instream flow

本次计算结果与Tennant 法相比,河道内生态环境状况均处于“好”水平以上。图8 中Tennant 法河道内生态流量10—3 月取同期多年平均月径流量的20%计算,4—9 月取同期多年平均月径流量的40%计算。西宁站基本生态流量下限在枯水期(11 月—翌年3 月)、平水期(4—6 月)、丰水期(7—10 月)的平均值分别是11.0、17.6 和27.5 m3/s;上游石崖庄站枯水期、平水期、丰水期的平均生态流量下限分别是3.4、5.6 和6.4 m3/s;下游民和站枯水期、平水期、丰水期的平均生态流量下限分别是17.3、25.0 和46.9 m3/s。湟水干流石崖庄站、西宁站、民和站等重要断面生态流量在空间分布上具有相对的合理性。《湟水流域综合规划》中西宁站枯水期、平水期、丰水期的生态流量分别是8.7、13.0 和30.0 m3/s,本次计算生态流量下限成果与规划成果比较接近。

根据文献[14]湟水干流改进Tennant 法计算的生态需水“好至很好”的区间是最佳范围,西宁站枯水期、平水期、丰水期的最佳生态流量下限分别是11.2、18.6 和24.4 m3/s,最佳生态流量上限分别是27.9、46.4 和60.9 m3/s,此范围要求的瞬时流量可为流域提供最佳的生存条件,同时可满足一定量的河谷湿地和植被的生态需水,与本次计算成果比较接近。

根据《青藏高原鱼类》记载,湟水干流黄河裸裂尻鱼、黄河高原鳅、拟硬鳍高原鳅为优势种,以黄河裸裂尻鱼作为研究断面指示生物,其产卵旺季集中于5—6 月,产卵场在砾石底质、水流较急的河滩地段,卵沉性,体长多介于90~170 mm,平均体长约140 mm。有研究[16]表明,适应鱼类生存最大水深下限约为鱼类体长的3 倍,计算指示生物生态水深约0.42 m。根据2012 年青海省水利水电勘测设计研究院编制的《青海省湟水干流及北川河河道治理工程可行性研究报告》,选择湟水西宁段(黑嘴桥-铁路桥)实测典型大断面,河道平均糙率0.033,平均比降5.7‰,利用曼宁公式计算水深与流量的关系满足以下定量关系:

根据生态水深下限计算7—8 月份适合指示生物的生态流量17.7 m3/s,与本次计算平水期(4—6 月)基本生态流量下限均值17.6 m3/s 非常接近,充分说明本次研究方法具有一定的合理性。

湟水干流属于水资源开发利用程度高,人类活动影响较大,开发利用过度的河流,研究区需重点解决当前经济社会用水与河流生态环境用水的矛盾,逐渐恢复河流自然的生态环境功能。为协调经济社会发展与生态环境保护之间的关系,根据本次计算成果,建议未来河道内生态流量枯水期比例维持在月平均流量的20%~25%,平水期比例维持在月平均流量的40%~45%,丰水期比例维持在月平均流量的60%~70%,可满足研究区生态环境保护目标。

4 结 语

在考虑水文非一致性变异的基础上,对湟水干流西宁站实测流量资料的变异特征进行诊断分析,将还原修正得到的天然流量过程作为河道内生态流量的计算基准,基于广义极值分布流量众值法、水文历时曲线法、改进年内同频率展布法提出河道内生态流量阈值的计算方法。经例证分析,本次结果具有一定的合理性,可满足研究区河道内生态流量适应性管理目标。

河流生态系统的健康稳定受多方面因素影响,本文仅考虑水文生态因素,对河道形态、输水冲沙、稀释自净、生物群落、闸坝调度、水资源配置等因素的组合未充分考虑,计算结果具有一定的不确定性。如何协调社会经济系统与河流生态系统的相互作用,通过动态修正闸坝生态调度与生态系统的响应关系,提高河道内生态需水保证率需进一步研究。其次,受气候变化和人类活动影响,河流水文情势的一致性严重破坏,由于资料缺乏,流量数据还原往往比较困难且精度不能保证,如何在水文非一致性条件下进行河道内生态流量计算尚需研究。