乡村振兴背景下涉农课程教学有效性的调查分析及启示

——以《农村发展概论》课程为例

(四川轻化工大学,四川 自贡 643000)

1 问题提出

人才兴则乡村兴,人才强则乡村强。人才是实现乡村振兴战略的核心和关键所在,决定着乡村振兴战略的最终成败问题。2018年的中央一号文件 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确提出:“实施乡村振兴战略,必须破解人才瓶颈制约,要把人力资本开发放在首要位置,畅通智力、技术、管理下乡通道,造就更多乡土人才,聚天下人才而共用之。”[1]2019年的中央一号文件 《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》又提出“培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍[2]。2020年的中央一号文件《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》再次提出要“培育更多知农爱农、扎根乡村的人才”。三农人才的培养不是单一的、独立的,而是系统性的、整体性的以及协同性的战略工程,多要素、多主体的共同配合和协同就显得尤为重要。涉农类高校和高校涉农类专业因其直面“三农”的行为特征和人才培养的功能定位,在三农人才培养中扮演着“培养皿”的重要角色。高校涉农专业在培养“三农”人才时,制衡因素有两个:一是课程设置,课程设置的科学性将影响培育“三农”人才的体系完整和后生动力;二是教学有效性,教学有效性的高低制约着“三农”人才的培育质量。课程设置需教育部门、高校、教师三方结合现实需求进行变革调试;对于有效开展教学,则需教师和学生二元主体参与。

作为人才培养的重要动力源,课堂教学有效性备受关注,研究成果颇为丰富。概而言之,国内学术界关于课堂教学有效性的研究主要从四个视角展开。第一,空间领域上主要集中在中、小学阶段。第二,行为对象多是从教师的教学素养、能力等开展[3]。第三,论证分析的范式多采用量化方法[4]。第四,研究轨迹上以大学英语、两课、大学物理等公共课居多[5]。从国内研究情况来看,当前学术界对于课堂教学有效性的研究已达一定广度和深度。然而值得注意的是,一方面虽有中、小学研究和量化研究,但研究方法单一,缺乏定性研究或组合型研究;研究阶段缺位,缺失对大学阶段的研究。另一方面学者们的研究旨趣侧重于教师视角展开、公共课程讨论,以学生视角开展的研究较少和涉农专业课程研究匮缺。

因此,基于满足“三农”人才培育的社会需求、助力乡村人才振兴战略支撑的现实要求,有必要对涉农课程的课堂教学有效性进行“麻雀解剖式”研究探析,探索这类涉农课程教学有效性的内在逻辑和启示反思,助力教学效果和人才培育的研究。鉴于此,本文以四川轻化工大学新农村发展学院的77名学生为研究对象,选取涉农代表性课程《农村发展概论》为案例,探索涉农课程课堂有效性,以促进学界对教学有效性问题的深入讨论。

2 调查问卷设计

2.1 调查对象

本文以四川轻化工大学新农村发展学院2016-2018级全体学生为调研对象。新农村发展学院非二级学院,而是名誉学院,成立于2016年,为弘扬著名教育家和乡村建设倡导者晏阳初先生致力于乡村发展的精神,最初命名为“晏阳初学院”,后于2018年更改为新农村发展学院。新农村发展学院课程为辅修课程,主要开设与三农相关课程,毕业授予辅修学位。所招学生是面向全校所有学科大二、大三对三农感兴趣或者有志于三农事业的学生。也由于大部分学生并非农村区域发展专业学生,并没有系统学习过、甚至没有接触过三农相关课程,如何有效实施课堂教学,是值得研究的课题。在课程选择上,本文选择了三农课程较有代表性的《农村发展概论》。

2.2 调查问卷设计

本次研究主要采用问卷调查法,结合新农村发展学院的特点,以及《农村发展概论》课程开展的实际情况,将《农村发展概论》课堂教学有效性的可能影响维度分为先行认知、教学实施、学生视角、课堂评价。先行认知维度下设3个影响因素,教学实施维度下设8个影响因素,学生视角维度下设4个影响因素,学生评价维度下设5个因素。

2.3 调查实施

此次实行网上调查和现场调查相结合的形式,对于已经毕业离校的学生,实施网上调查问卷;对于在读的学生,则实施现场发放调查问卷,现场回收的形式。调查对象77人,发放调查问卷77份,有效回收问卷77份,无空缺选项,有效率及有效回收率均为100%。

3 调查结果分析

此次调查2016-2018级新农村发展学院学生77人,16级、17级以及18级学生分别为23人、25人、29人,占总数的 29.87%、32.47%和37.66%。从性别来看,其中男生29人,占总数的37.66%;女生48人,占总数的62.34%。从户籍来看,农业户籍53人,占68.83%;非农业户籍24人,占31.17%。

将《农村发展概论》课堂教学有效性调查,从先行认知、教学实施、学生视角、课堂评价4个维度统计结果如下:

3.1 先行认知

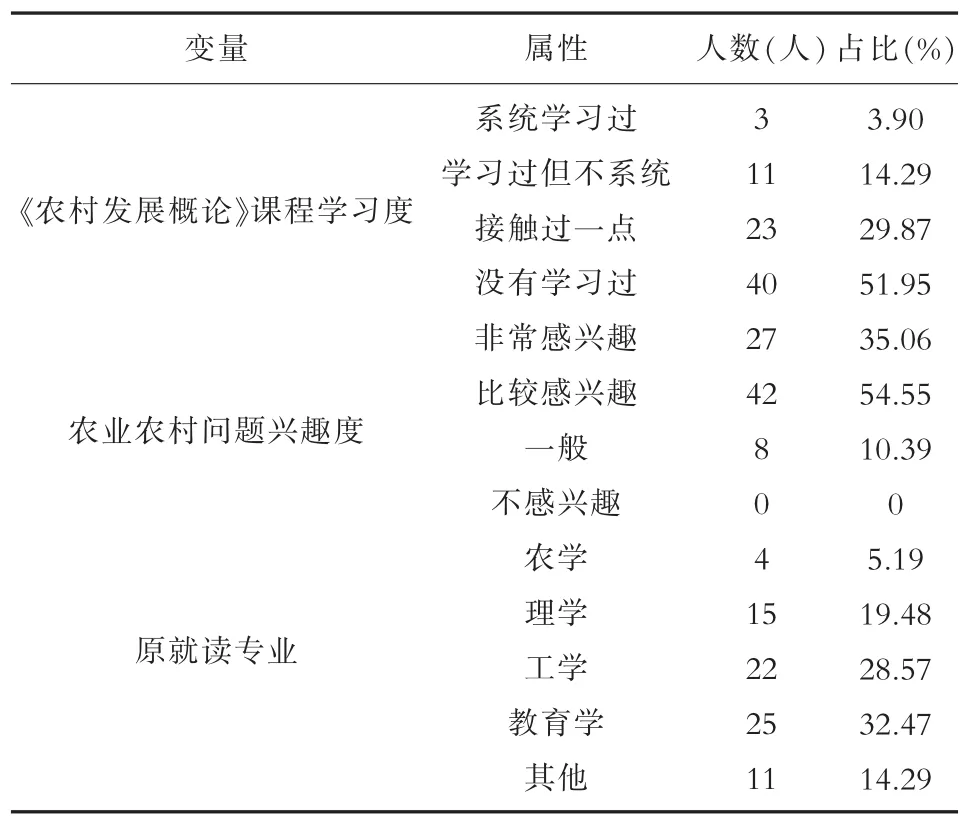

先行认知就是先于学习之前就存在学习者脑海中的认知结构,也即是建构主义者认为的学习,是根据先行认知结构而主动对外部信息进行选择、加工和处理,也就是一种同化和顺应的双向性过程[6]。本次针对《农村发展概论》课程的调查问卷中,主要以“课程学习度”、“农业农村问题兴趣度”、“原就读专业”3个内容开展调查。

在先行认知维度中,77人中,农学专业的学生仅4人,占总数的5.19%,其他专业学生73人,占总数84.81%。这也就导致了系统学习过《农村发展概论》的比例仅为3.90%,更多的学生没有或者仅仅了解过《农村发展概论》相关内容。从对农业农村问题感兴趣的69人来看,89.61%的学生选择新农村发展学院或者 《农村发展概论》课程,处于对三农问题感兴趣,由兴趣引起的学习(表 1)。

表1 先行认知描述

3.2 教学实施

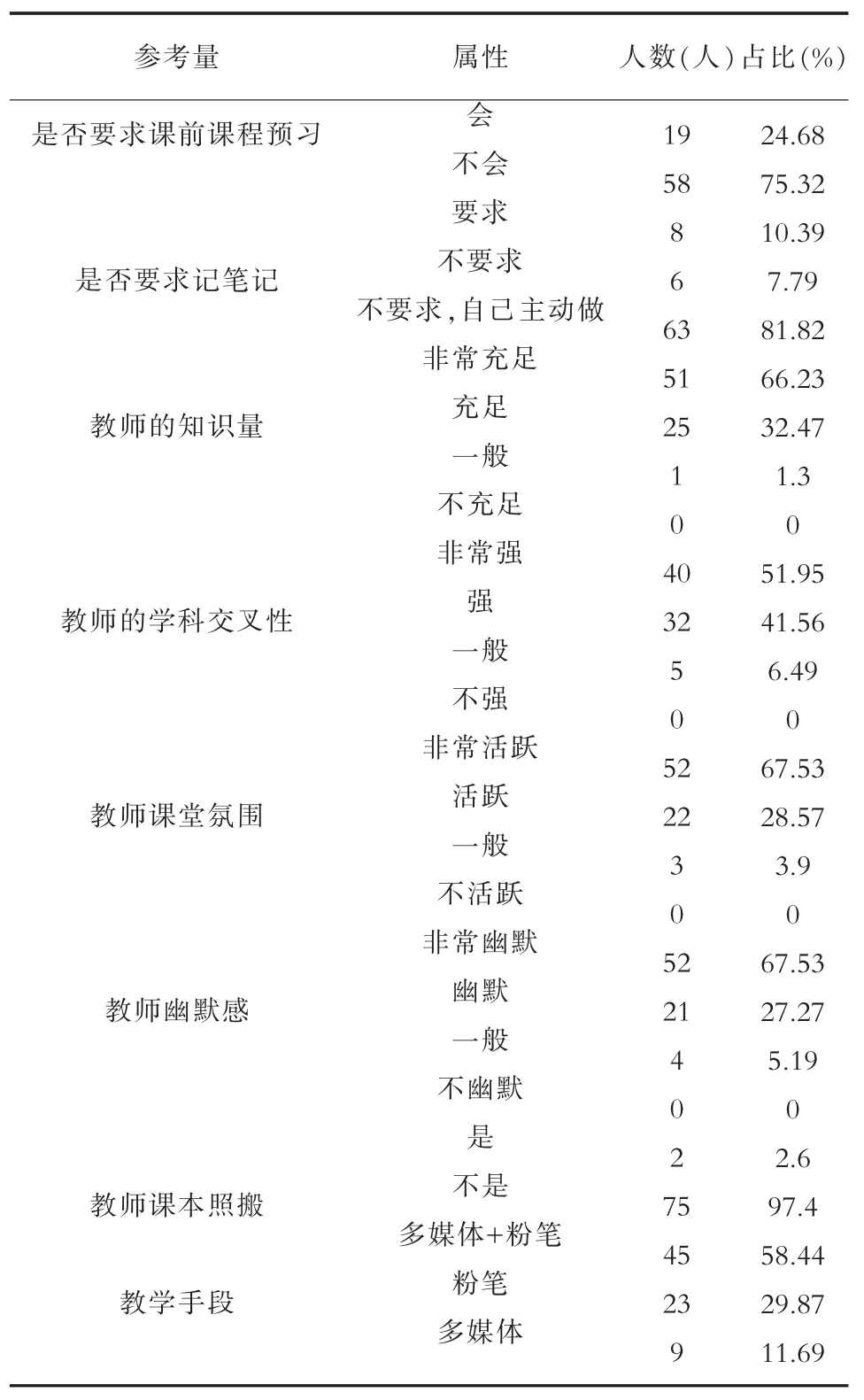

在教学过程中,教学实施方式是一个重要环节,因为其作为完成某一特定教学目标和教学内容呈现的行为总和,是需要认真选择和重组的行为组合。并且这些行为组合应该具备内隐的、间接的、偶发性的特定。教学实施的调查从 “课程课前预习”、“课程笔记”“教师的知识量”、“教师的学科交叉性”、“教师课堂氛围”、“教师幽默感”、“教师课本照搬”、“教学手段”8个角度进行。

《农村发展概论》课程与以往强烈要求学生进行课前预习不同,任课教师一般不提出课前预习。即使任课教师不提出记笔记,但是认为教学内容实用,主动记笔记学生多达81.82%。教师知识量的丰富以及交叉学科知识的融会贯通,也是学生较为喜欢主动记笔记的原因。教师通过幽默风趣的上课方式,来活跃课堂气氛,可以让学生与老师的互动更为融洽。教师不完全依赖于课本和多媒体,通过自身知识储量的教授,以及多媒体与粉笔板书的结合,可以让学生对知识点的记忆更加深刻(表2)。

表2 教学实施描述

3.3 学生视角

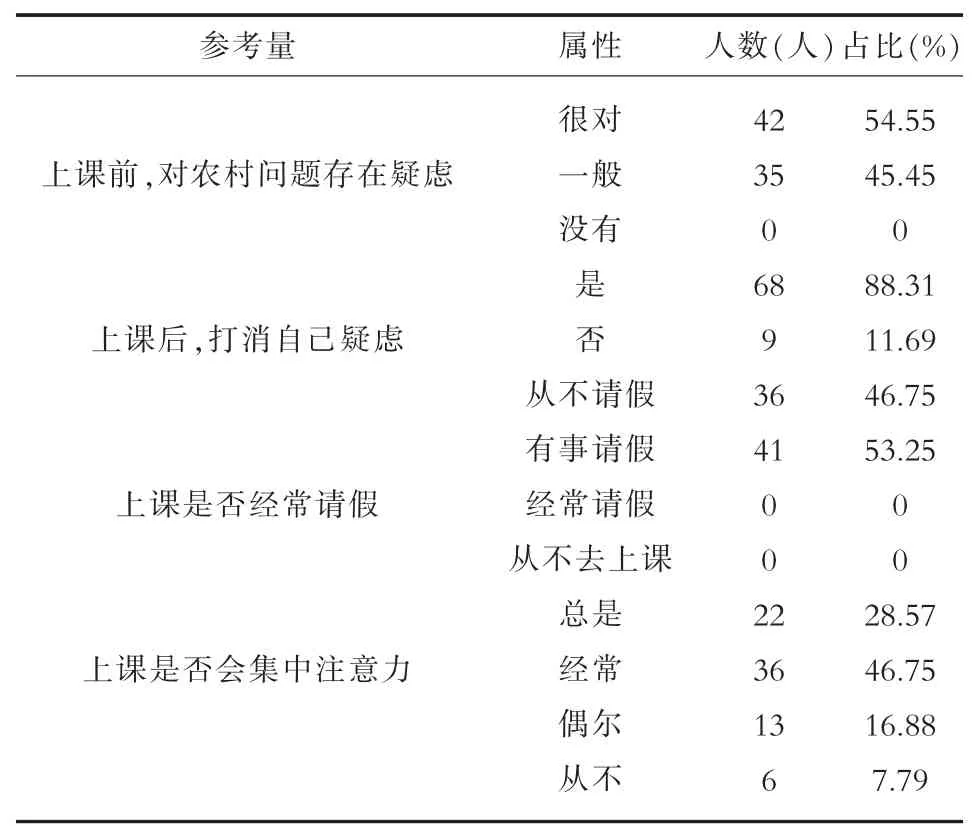

学生作为课堂教学有效性的直接感官者,其视角在课堂教学有效性的分析中自然是处于中心地位。在本次调查中,学生视角以“上课前,对农村问题存在疑虑”、“上课后,打消自己疑虑”、“上课时,是否经常请假?”、“上课时,是否会集中注意力,不做与课堂无关的事?”4条进行问卷。

由于84.81%的学生来自于非农学专业 (表1),也就导致学生对于农村的实际问题,存在着过多的未知和不解。存在较多疑虑的学生为54.55%,占了总数的一半以上;存在一定疑虑的占了45.45%,完全没有疑虑的为0。虽然学生来自于不同专业的大二、大三,本身也有专业课程,无特殊情况,请假不上课的现象,在《农村发展概论》课程上未曾出现,上课集中的比例高达75.32%,通过课程学习,打消了88.31%对农村现实问题的疑虑(表3)。

表3 学生视角描述

3.4 学生评价

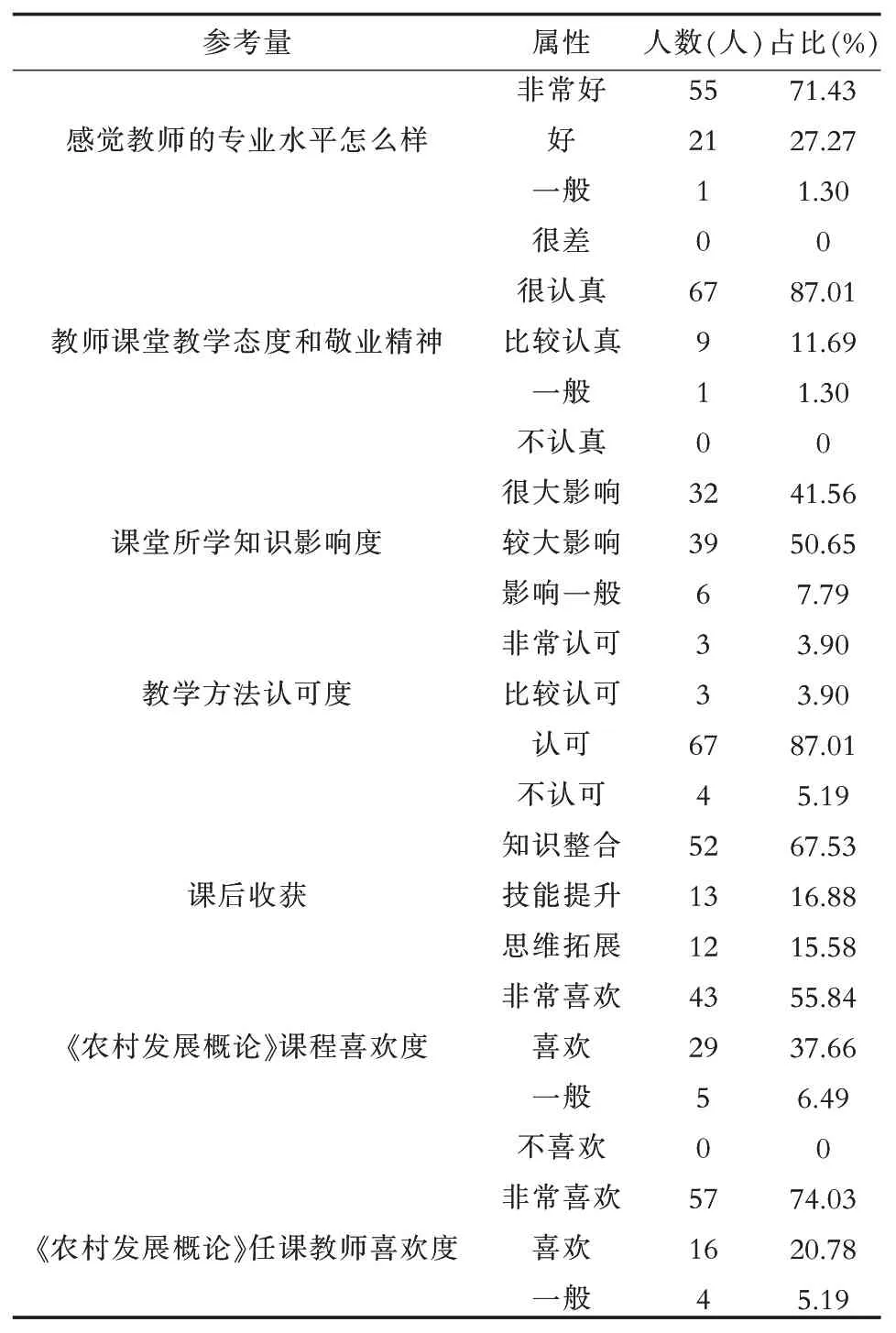

教师讲授效果的好坏,学生最有发言权。教师作为单一的教学视角,其在讲授中所表现出来的多维度、多学科视野都能直接影响学生。调查围绕“教师专业技能水平”、“教师教学敬业”、“课堂所学知识影响度”、“教学方法认可度”及“课后收获”等7项对教师教学进行评价。

通过授课,学生对任课教师的喜欢程度和对《农村发展概论》课程的喜欢程度分别高达94.81%和93.50%。学生非常认可教师的专业水平和教师的教学态度、敬业精神,比例均达到98.70%。对于教师不完全依赖教材和多媒体,将自身教材学科的丰富知识,以幽默风趣的形式与学生进行课堂互动的教学方法,学生较为认可(94.81%)。通过教学,学生认为教师的授课对自身在知识整合、技能提升、思维扩展等方面,均有着深远影响。

表4 学生评价描述

4 关联分析

教学有效性作为一个教育概念,尚无可操作性指标。为更好衡量教学有效性,将“课后疑虑打消程度”作为课堂教学有效性的可操作性指标,分析影响课堂有效性的具体因素。

4.1 学生先行认知与课堂教学有效性相关分析

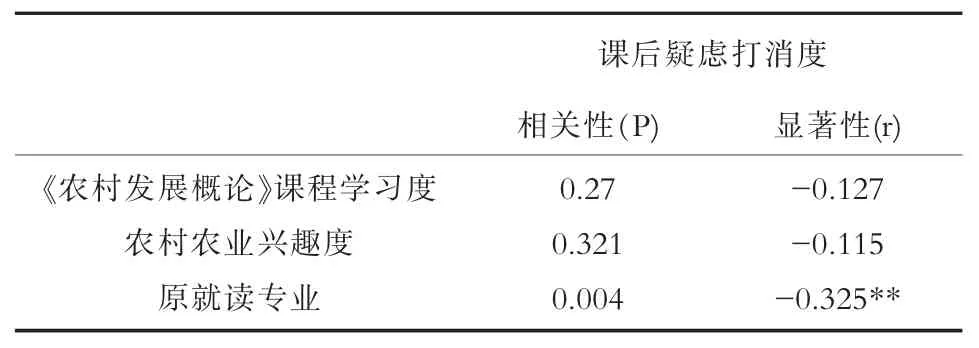

为研究学生先行认知与课堂教学有效性的关联关系,通过学生先行认知的3个影响因素与课堂教学有效性进行相关分析。

农业农村兴趣度、《农村发展概论》课程学习度2个影响因素与教学有效性关联不大,原就读专业与课堂教学有效性呈负相关关系。原就读专业与课堂教学有效性呈负相关关系,即学生原就读专业来源越广泛,则课堂教学有效性越低;学生原就读专业来源越单一,则课堂教学有效性越高(表 5)。

表5 先行认知与课堂教学有效性的关联性分析

4.2 教学实施与课堂教学有效性相关分析

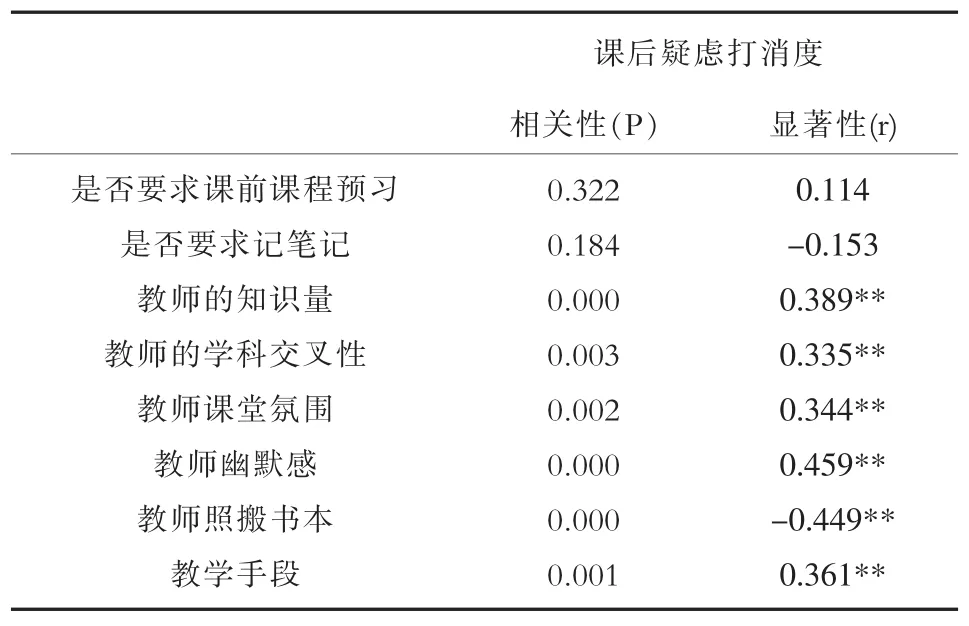

教学实施作为教学活动的重要行为,与课程教学有效性关联分析是必不可少的。对于教学实施和课程教学有效性的关联分析路径选择,以教学实施中是否要求课前课程预习、是否要求记笔记、教师知识量、教师的学科交叉性、教师课堂氛围、教师幽默感、教师课本照搬和教学手段8个影响因素进行教学有效性相关分析。

表6数据表明,教师的知识量、学科交叉性、课堂氛围、幽默感、是否照搬书本和教学手段都直接影响了教学有效性;课前预习和是否要求记笔记与课程教学在此次研究中表明与教学有效性关联不大。

表6 教学实施与教学有效性的关联性分析

教师知识量、教师学科交叉性、教师课堂氛围、教师幽默性和教学手段与课堂教学有效性呈正相关关系。

教师照搬课本虽然与教学有效性呈相关关系,但是,教师照搬课本的程度越高,课堂教学有效性越低;教师照搬课本程度越低,使用其他综合方法越多,课堂教学有效性越高。

4.3 学生视角与课程教学有效性相关分析

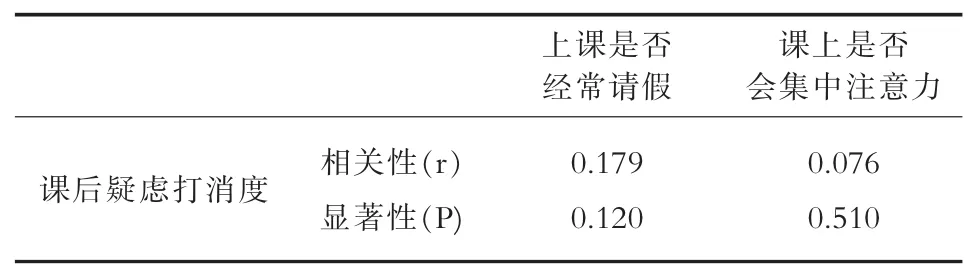

学生视角下进行研究的维度分别从上课是否经常请假和上课是否会集中注意力2个影响因素对课堂教学有效性的相关分析。

表7 学生视角与教学有效性关联性分析

分析表明,上课是否有请假行为以及上课注意力集中程度,对于课堂教学有效性的影响不大。

4.4 学生评价与课程教学有效性相关分析

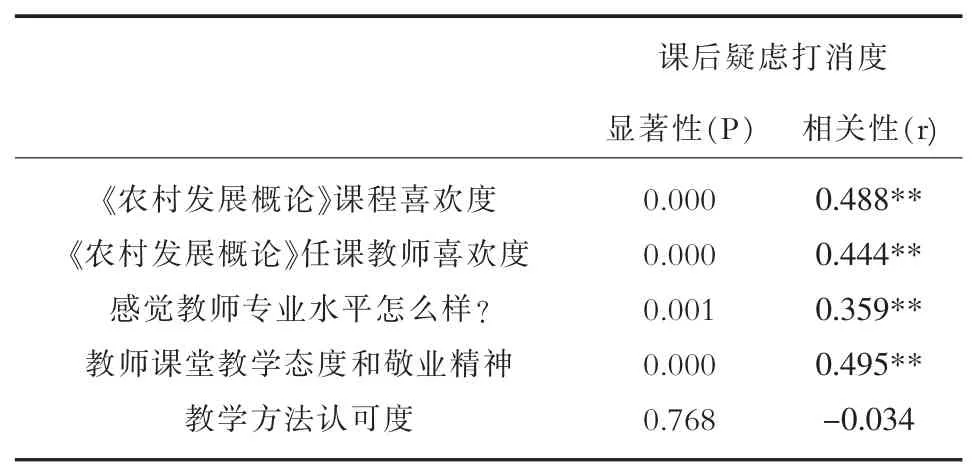

学生作为教学活动的接受者,其评价对课堂教学有效性的研究至关重要。采用教师专业水平、教师课堂教学态度和敬业精神、教学方法认可度、《农村发展概论》课程喜欢度和《农村发展概论》任课教师喜欢度5个影响因素与课堂教学有效性进行关联性分析。

分析表明,对于课程的最终热爱程度以及对任课老师的喜欢程度,都直接影响了教学效果,越是喜欢,教学效果越好。同时,任课教师的专业水平、教学态度以及敬业精神也对教学效果产生影响,较高的专业水平、良好的教学态度以及敬业精神,都会产生积极的教学效果。而教学方法对于教学效果的影响不是十分明显(表8)。

表8 学生评价与教学有效性关联性分析

5 《农村发展概论》课程教学有效实施的启示

通过教学有效性的关联性分析,可知:就读专业是否相关、教师的知识量、教师学科交叉性、教学课堂氛围、教师幽默感、对课程的喜欢程度、对任课教师的喜欢程度、教师的专业水平、教师教学态度和敬业精神等,都对教学有效性呈正相关关系。主要涉及先行认知、教学实施和学生评价3个维度,分别对应到教学活动中准备、实施、评价三个阶段,以此探索对课堂教学有效性的反思和启示。

5.1 准备阶段

该课程的课前准备是学生、教师两方准备同步进行的。学生层面上,要求基于“三农”现状发掘一个自己感兴趣且存疑的问题,并准备相关材料(诸如数据、图片、报道等),汇总相关资料,资料汇总包括为什么选择这个问题?这个问题的背景是什么?它存在什么样的问题?目前有哪些解决方式?你个人认为还有哪些解决办法?

教师层面上,准备阶段主要分二步进行:(1)分析生情。新农村发展学院学生来自全校所有专业,来源广泛,专业背景不同,针对此独特现象,需进行多样化学习需求分析、学习能力分析、学习态度分析,使教学具有针对性。(2)整合教学内容。该课程教材内容繁杂,需对其精华、重难点内容进行整合,整合内容是本着学生“必需、够用”的原则进行调整优化。由于绝大部分学生不是农村区域发展专业学生,对于相关知识点的认知较少,对于教材中常识性知识点的扩展就显得尤为重要。同时,明确学生的实际需要以及要达到的教学效果与目标。

通过该课程的教学准备,可以给予以下两方面启示:

5.1.1 教学理念革新

传统教学注重教师知识讲授,轻视学生自身学习,导致教学深层结构的沉寂和疏漏,形成“舍本逐末”怪象[7],不利于教学有效。在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中,强调高等教育要尊重教育规律和学生身心发展规律,必须树立以学生为主体的教学理念[8]。因此亟待对传统教学观念进行更替,针对教师-学生的教学关系进行一场哥白尼式革命,树立以学生为主体、教师为主导的教学理念。教师主导层面,需促使教师实现知识传授者到学生自主学习引导者的角色转化、完成教材执行者为课堂开发使用者的身份蜕变、兑现结果重视者到过程强调者的视野改造[9],摒弃“打地鼠式”教学观。充分调动大学生学习主观能动性,变填鸭式教学为启发式教学、变被动听课为主动参与,变单向传授为师生互动[10]。学生主体层面,需转变教学就是教师教学的旧认知、上课就是知识传递的旧概念、学习就是学习知识和知识第一的旧看法。以此配合教师教学工作价值性,变教师教学为教中寓学、变学会知识为学会学习、变知识学习为能力培养。通过教学观念的嬗变,实现本、末两手抓的形势,提高教学有效性。

5.1.2 教学目标更新

教学目标作为教学行为的灵魂,是每堂课的方向[11],也是教学有效性的晴雨表。而教学目标的设计常会陷入关注知识,忽略学生的 “目中无人”、眷注教的终点,怠忽学的起点的 “无始有终”、侧重群体,忽视个体的“乐群失独”[12]三大陷阱中,陷入原因在于未厘清教学理念确定教学目标、初始学情奠基教学目标、教材内容承载教学目标的关系[13]。通过对三者关系的清晰认知,可避免掉入三大陷阱,从而实现有效的教学目标更新。故有效的教学目标应具有精准性、明晰性和通识性,精准性体现在摆脱“应试教育”和“知识中心论”的影响[14],不仅关注知识掌握、也关注学生能力培养,做到“目中有人”。明晰性则是拒绝忽略学生初始学情分析,不仅重视学生的末期掌握,也重视学生的初始认知,实现“有始有终”。通识性要求以教材内容为纲,学生群体和个体需求为要,不仅强调教材中整体需求,也强调教材外个体需求,达到“乐群重孤”。为契合各要素,教学目标应根据教学理念、教学学生和教学教材更新,做到启蒙、知理、明智、专攻,以此提升教学有效性。

5.2 教学实施阶段

该课程教学的实施,并非教师依据教材授课的传统模式,同时借助学生课前准备的材料,由学生讲述,教师控制氛围、引导讨论,经生生讨论、师生讨论后,教师精炼总结。

教学实施环节的实施,给予以下启示:

5.2.1 创造课堂氛围

一个积极欢乐、活跃有趣、生动充分、论辩和谐的课堂氛围对于提升课堂教学有效性是有益的[15],但多数课堂氛围中存在着学生不敢说、不会说和无话说的现状。教师作为课堂教学的组织者、管理者、引导者,需积极创设课堂氛围,为提升教学有效性提供核心支撑。多样的角色要求教师在创设课堂氛围时,具有厚积薄发的业务能力、敬业执著的品格精神、庄重热情的性格色彩。同时不应把自身定性为指挥者、至尊者、监督者,而应把自身课堂身份等同于学生,与学生建立敬而不畏的师生情谊,用严而不迫的形体技巧,结合风趣幽默的语言艺术,创设良好的课堂教学氛围。以厚积薄发的业务能力易化教材教学内容,敬业执著的品格精神激发学生学习兴趣,庄重热情的性格色彩融洽课堂师生关系,严而不迫的形体技巧把控课堂氛围态势,风趣幽默的语言艺术活跃课堂气氛。以此促进学生掌握知识,激发学生自主学习,引领学生主动参与,创设知之、好之、乐之的课堂氛围,实现教学有效性的提升。

5.2.2 优化教学方法

教学方法是有效教学实现的关键问题,选择好的教学方法往往是教师的个人杰作。目前,诸多教学中仍采用生搬硬套教学理论、照本宣科教材内容、课堂内外二元割裂的教学方法,最终面临逐理论、避实际的理路,高投入、低产出的窘境,重虚拟、轻实战的困局,不利于教学有效和有效学习。为摆脱现状,实现有效学习和教学有效的双有效[16],就必须拒绝循规蹈矩、千篇一律,从而守正创新、科学优化。优化教学方法应以学生情况、教学内容为内生首虑因素,教学环境和教学风格为外界次生要素,进行综合剖析,实现其学科特色凸显,教学效益提升。针对涉农课程的“双有效”,其教学方法优化中应做到“三归还”和“三革新”。“三归还”指把学习权归还学生、把时间权归还学生、把转动权归还学生[17]。三个革新:(1)教师“讲解”革新为师生同“讲解”;(2)学生“聆听”革新为学生“参与”;(3)学生“循规蹈矩”被动接受革新为学生“反思怀疑”自由思考。以此提升学生的自主学习能力、探索发现能力、归纳分析能力、思维创新能力、解决问题的能力,进一步促进学生综合素质的全面发展,使学生成为具有知识丰富、思维创新、实践能力的三农人才。

5.2.3 合理课堂管理

课堂管理与教学有效互为关联,不同的课堂管理,产生不同课堂有效性,合理的课堂管理是提高教学有效性和人才培养质量的根本保证。合理课堂管理策略应包含理念、管理、内容三重含义。课堂管理理念中,应由“以师为主”蜕变为“以生为本”。传统课堂管理中,教师因其权威的角色定位,多数课堂管理形成了卡里斯玛型领袖管理模式,并非人性化、无痕式的管理方式,不利于教学。因此在课堂管理中,教师应摈弃卡里斯玛型领袖管理模式,而建立以学生为本的课堂生态型管理[18]。课堂管理控制时,须“外生掌控”转化为“内在控制”。多数教师对课堂管理倾向于教学纪律和学分制约的方式进行,这种管理方式以教师监督为外生掌控,忽略了学生道德内在控制,易使课堂氛围陷入消极被动中,而丧失课堂活力和动力。为提升教学有效,则课堂管理以内在控制为主,内在控制的主要做法则是引导学生道德自我规范,形成良好尊师、重教、好学的课堂学习倾向。课堂管理内容上,着重“纪律强调”转型为“改进教学”。多年来,课堂管理往往关注如何制约学生课堂问题行为,而行为和态度的关联性关注缺位。学生课堂问题行为不利有效教学,因此如何制约学生课堂行为则成为了课堂管理的关键。传统教学中教师多选择纪律强调来制约,即“看好人”和“抓坏x蛋”,该方式的确有效制约学生问题行为减少,但管理成本过高,持续性低。因此需改善课堂纪律强调,以改进教学方法来增强教学魅力,使学生沉浸参与,激发学习动机,使教学行为达到帕累托最优态,实现教学的提质增效。

5.3 教学评价阶段

教学评价作为对教学的评价,同时也是高等教学评估工作中需要研究的具体问题,更是推动高等教育健康发展的战略问题[19]。本课程的教学评价在内容上,除了传统意义上的“教学手段、课堂氛围”等教学实施过程的评价外,还大胆的增添如“农业农村兴趣度”、“教师喜欢度”等教学评价的内容;评价方式上,开展周期性评价,注重长期跟进,不寄希望于“毕其功于一役”。教学评价应该做到:

5.3.1 厘革评价观念

目前,我国诸多高校都面临学科文化薄弱和专业精神不彰的困境,地方高校的教学评价制度却常被植嵌入行政管理制度中。在这种外生怪象下,强大的行政管理制度的运行逻辑往往将“评”置于“教”之上,形成“单兵突进式”评价观。教学的内在价值、教师的教学判断、学生的教学感知都被压抑,这种同质化的量化标准和趋同化管理模式产生的结果则为适应“评”,而忽略“教”。大学教学因其内容广度、深度及专业性,是不可定义为简单知识传授行为,而是定性为复杂认知活动。因此,针对大学教学的评价不可将单一管理模式和单向量化标准作为为普适要求进行。要从理念上尊重教学规律,尊重专业知识逻辑和教学经验习惯和学生多样化需求。教师教学态度和敬业精神的投入,通常取决于教师在教学空间中的自在自为和基于角色对教学行为的反思。

5.3.2 鼎革评价策略

一个科学的评价策略应该包含制度设计、评价标准、评价方法、评价反馈四个内容。制度设计上,传统的高校评价制度往往注重甄别和选择,此评价制度随着教育发展已不满足现实需求。因此,应将关注点转化为通过促进师生的发展来提升教学发展。评价标准上,以学科特色、学生认知和教师差异设计分门别类的评价标准,充分体现多元化和差异化。评价方法上,传统评价采用量化评价,割裂了师生关联,因此需在采用量化评价的同时也增补“质”的研究范式,即基于理解、尊重、信任的基础上进行多种形式开展调查研究,从而给予教师提供客观性、针对性的评价意见和改进建议。评价反馈中,反馈对于提高教学有效性存在重要价值,教师一般希望获得行为肯定、正确改善、期望澄清三种类型的反馈,因此管理者应根据差异性的反馈借助恰当方式提供评价结果。在这个方面,我们可借鉴美国大学的校、院、教师三项指标的教学评价制度,运用于全校、院系、学生反馈和教师反馈。在反馈评价结果时,应公布原始结果和相对排位,相对排位即教师在全校、本院系及同类课程中的排位。两种方式公布利于学校清楚掌握教师实际教学情况,同时,也利于教师改进教学,推动教学发展,进一步促进教学有效性提升。

5.3.3 学生参与式持续评价

传统意义上,教学评价形式上专注教师的短期教学表现,忽略了教师教学的长期教学轨迹;评价理念上,注重评价的导向、反馈功能,忽视了评价的激励、改进、研究功能[20]。这促使教师对教学评价产生漠视心理,学生对教学评价形成敷衍态度,不利于教学评价发挥有效性,也不利于提升教学有效性。要实现教学评价效用最大化是理念上必须摒弃短期评价观,开设学生完全参与过程,其具体体现就是开展学生参与式持续评价。参与式持续评价就是在完全开放的长期过程中,让学生完全参与评价,参与评价的内容包括但不局限于评价类型、评价方式和标准制定。借助互联网技术和课堂教学契机,学生就可以开展参与式持续评价。建立教师的个人评价档案,以班为单位,建立其不同任教班级的评价档案,来记录教学过程中教师在不同学科、不同专业、不同班级的教学表现和进步情况,进行轨迹描述。同时要以行政班为单位实时对教师的教学近况进行科学反馈,反馈中应避免简单的好坏等论断形式,应开展详尽的说明描述式,即现状不足、不足原因、改进路径等,从而形成提升教学有效性的良性循环。

6 结语

涉农课程教学有效性的研究,不仅对教学改革的未来发展起重要推进作用,更是为我国培育三农人才提供重要保障。本研究通过问卷调查,并以四川轻化工大学新农村发展学院《农村发展概论》课程为例,进行了教学有效性的调查研究。并从学生的先行认知、教学实施和学生评价与教学有效性三个维度探讨了与教学有效性的关系,同时根据所对应的教学的准备、实施和评价,进行了经验启示分析。本文虽然系统分析了涉农课程教学有效性的关联因素及启示,但是课程教学有效性对于当代大学生服务乡村振兴的意识培养,是否具有一定的促进作用,将成为下一步新的研究点。