中国在东南亚的国家角色构建及面临的角色冲突

毕世鸿,马丹丹

(云南大学 国际关系研究院,云南 昆明 650091)

一、问题的提出

近几年来,国际社会对“中国角色”的讨论热度一直居高不下,同时也让中国面临“角色冲突”的境况日益凸显,主要表现为外界与我们自身对“中国角色”的认知出现了较为明显的矛盾与分歧。东南亚是中国周边外交的重点,许多东盟国家与中国地缘相近且双方交往历史悠久,合作多样且效果显著。一直以来,中国无论是在政策宣示还是在各类外交场合,均坚持做东盟国家的好邻居、好朋友与好伙伴;并且承诺“无论发展到什么程度,永不称霸,永不扩张,永不谋求势力范围”。(1)《新时代的中国与世界》白皮书对这一点有明确的主张。参见中华人民共和国国务院新闻办公室:《新时代的中国与世界》,新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2019-09/27/c_1125047331.htm(登录时间:2020年10月18日)。但根据民调显示,在东盟国家的认知中“中国角色”似乎与上述描述有所不同。例如根据亚洲晴雨表(Asian Barometer Survey)第四波调查(2014—2016年)的结果显示:在受访的14个亚洲国家或地区中(其中东盟国家有8个,老挝和文莱不在调查范围内),有48.8%的受访者对中国角色持有负面认知。[1]而新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院连续3年(2019—2021年)发布的《东南亚态势》调查报告,则更为具体和深入的展示了东盟国家对中国角色的看法。根据其2021年2月发布的最新报告:东盟国家有76.3%的受访者认为中国是本地区“最具经济影响力的国家”,有49.1%的受访者认为中国是本地区“最具政治战略影响力的国家”。但在承认中国影响力的同时,超过七成的受访者担心中国影响力不断扩大;将中国视为“修正主义国家”和“替代美国的地区领导者”的受访者比例甚至占46.3%和31.5%,而认为中国是一个“维持现状大国”与“温和国家”的比例仅为5.6%和1.5%。[2]

尽管“亚洲晴雨表”和“东南亚态势”因调查样本的局限,存在客观性不足的问题。但不可否认的是,中国角色在亚洲地区或东盟国家中并未寻求到好的语境。而“修正主义大国”“区域领导者”这类词汇的出现也在某种程度上表明,中国在东南亚的国家角色面临“角色冲突”的困境。对此,本文将角色理论中“角色冲突”的概念引入对上述问题的探讨,通过构建产生角色冲突的分析框架,从中探寻中国在东南亚面临角色冲突的原因,继而针对性地提出缓解冲突的路径,为今后中国角色的转变和调整,以及中国对东盟国家的外交实践提供一些思路。

二、国家角色冲突的既有研究及本文分析框架

角色冲突作为社会学角色理论中的一个重要概念,主要是指行为体内部或行为体与他者之间对某一(些)角色的认知缺乏共识。随着学科间的交叉与融合,角色理论被引入外交政策与国际关系研究领域,国家也被视为需要构建不同角色的行为体,也需与其他行为体进行互动,由此国家面临的角色冲突逐渐受到了学界的关注。

(一)对国家角色冲突及中国角色冲突的既有研究

既有对国家角色冲突的研究主要有以下几类。一是通过研究国家角色的构建,论证了角色冲突的存在及难以避免。关于国家角色的构建,基于凯尔·霍尔斯蒂(Kal Holsti)的初探,并在斯蒂芬·沃克(Stephen G. Walker)、塞巴斯蒂安·哈尼施(Sebastian Harnisch)等人的丰富与拓展之下,最终可以概括为国家角色是内部自我定位和外部他者预期相互作用及协调的结果。[3]但在互动和协调的过程中,内外认知往往难以达成共识,角色冲突就此产生。据此,莉丝贝·阿吉斯塔姆(Lisbeth Aggestam)指出角色冲突通常是不可避免的,因为内外认知主观且多样,欲实现完全对接十分困难;并且角色定位认知与他者预期都在一个非固定的体系内互动,一旦体系变动角色冲突必然发生。[4]中国学者庞珣也建立了一个动态分析框架论证了类似的观点。[5]

二是将角色冲突进行分类论述。一类为角色内部冲突,即在角色定位的过程中,因缺乏国内共识导致自我对角色的定位出现分歧;另一类为角色外部冲突,即源于自我角色定位与他者预期在互动中产生的分歧。但无论哪类冲突,均会对国家角色的构建及外交实践带来负面效应。[6]例如莫希·费萨尔·卡里姆(Moch Faisal Karim)通过研究印尼国家角色发现:印尼在角色定位的过程中,既想扮演民主推动者、倡导者角色,又想成为地区领导者、地区与全球连接者,其表现出的角色内部冲突导致国家角色的构建并不成功。[7]布鲁斯·克罗宁(Bruce Cronin)则指出美国在构建“霸权国”这一角色时,因自我角色的定位与联合国对其产生的认知和期待出现了分歧,从而导致双方在处理国际事务时交流受阻无法合作。[8]

三是将角色冲突视为一种解释机制。阿肯·马利奇(Akan Malici)和沃克以角色冲突来解释美国与伊朗间关系的改变,认为两国关系逐渐走向敌对是因双方对彼此角色的预期与自身的角色认知对接失败,甚至走向两个极端。[9]熊炜则针对统一后德国的外交与安全政策来回摇摆的特点进行研究,指出政策摇摆的原因是国内共识与外部期待无法达成一致。[10]包吉氢则用角色冲突解释了国际捕鲸规范的变迁。[11]可见,角色冲突对两国关系、外交政策以及国际规则的调整与改变具有一定的解释力。

具体到中国,许多学者在关注中国国家角色定位及角色实践效果的过程中同样认识到了角色冲突的存在及带来的影响。例如刘丰和印言蹊认为在国际体系处于加速变动时期,中国修正和调整角色定位可以避免或减缓角色冲突的发生,否则将会影响外交实践甚至有损国家利益。[12]袁伟华则关注了中国与东盟发展双边关系时的角色定位及角色实践,认为角色冲突会给双边关系带来挑战。[13]而塞巴斯蒂安·哈尼施等学者则专门编写了一部探讨中国在国际和地区两个层面不同角色定位及角色实践的专著,书中明确指出:角色冲突是国际体系转型中的关键现象,中国作为国际体系转型的关键变量,遭遇角色冲突不可避免。[14]

不仅如此,近几年来对中国是否会成为某一角色的激烈讨论也折射出了当前遭遇“角色冲突”的现状。例如对于“领导者”这一角色,任洁认为对国际社会加在中国身上的“领导者”光环应进行理性认知,中国会继续贡献智慧和力量,但不会充当世界领导。[15]马德铃(Alice D. Ba)和张明武(Truong-Minh Vu)也认为当前中国虽在经济上占有主导地位但并没有成为领导者的意愿,也并不足以胜任地区领导这一角色。[16]但克里斯托弗·K. 约翰逊(Christopher K. Johnson)等认为中国的角色正在从“韬光养晦”向“积极有为”转变,“领导者”的定位符合中国的实际情况及发展趋势,是未来角色调整的方向,并且东南亚是中国最容易实现上述角色追求的区域。[17]

综上,既有研究虽已关注到中国面临角色冲突的困境,但还有一些可拓展的空间。一是对角色冲突原因的分析并未充分探讨除自身定位以外的因素,例如对他者预期及国际体系内其他因素对角色冲突的传导作用重视不足。二是当前中国作为崛起国,所面临的外部环境、所获得的国际地位甚至所遭遇的霸权制衡等情况都是前所未见有的,而在上述背景下分析中国角色冲突的研究并不多见。有鉴于此,有必要在新背景下探讨中国在地区内面临的角色冲突及原因。

(二)理解中国在东南亚面临角色冲突的分析框架

如前所述,角色冲突也可以被视为“认知分歧/认知矛盾”,是国家角色构建过程中的一个衍生现象,其通常被分为角色内部冲突和角色外部冲突。本文主要讨论后者。角色外部冲突的产生机制是国家角色的内部定位与外部预期在互动中并未达成一致,因此上述两者是构成角色冲突的重要变量,而对冲突原因的追溯以及缓解冲突路径的探究也应将其纳入考量。

首先,角色定位主要是指国家(主要是国家政策决定者)对本国在国际体系中的功能、作用以及目标的认知。目前,这种认知被认为有两个主要来源:第一是物质性来源,即国家地理位置、资源、政治经济实力等方面;第二是文化性来源,包括文化遗产、历史观念、意识形态等。考察一国的角色认知应综合考量上述两个因素。角色定位可以作为国家外交行为的方向与指导,也可对其提供行为规范,同时也是他者预期的重要依据。因此相对明确的角色认知对国家角色构建来说十分重要。但在现实中,国家角色并非一成不变且会面临调整与变动的可能,所以大多数国家的角色定位都不会十分具象化,以保证此后拥有足够的调整空间。但这一特点也会造成对外交行为的指导不力,影响他者预期,进而引发角色冲突。

其次,他者预期是构成角色冲突的另一重要变量,主要是指国际体系中的其他行为体对目标国家自我角色认知及外交行为的期待、反映、评价等。他者预期主要以目标国家对自身角色定位及角色实践为认知依据,但同时也会受到传统价值观、原生性思维、国际舆论等较为主观的因素影响。这些因素对他者预期的影响程度不一,但却赋予了其相对较高的主观性,这并不有利于对目标国家产生客观认知,会对国家角色构建带来困难。

对角色冲突的研究还应考虑目标国家的特殊性及当前所处的国际环境。例如当崛起国在某一区域进行国家角色构建时,守成国或霸权国无论是否在域内都会作为不可忽略的“他者”参与到角色构建的过程中去。尽管守成国无法直接干预崛起国的角色定位,但其可利用自身强大的影响力强行构建与崛起国自身定位相悖的负面角色,从而促发或激化角色冲突的发生。

最后,对于缓解冲突的路径可以尝试以下3种方法:其一是重构自我认知,缓解角色冲突带来的困扰;其二是调整自我行为,尽可能地满足外部期待;其三是与他者协商,寻求改变他者的角色预期。[18]总而言之,只有自我与他者中的一方进行调整或改变,才能使冲突有所缓解。但在实际操作中,欲实现任何一方的改变都具有相当的难度。

据此,基于上述理论回顾和梳理,本文将以角色冲突产生的机制为基础,构建理解中国在东南亚面临角色冲突的分析框架,如下图所示:

图1 角色冲突的原因及缓解机制

如图1所示,当中国在东南亚构建国家角色时,面临的角色冲突产生于内外互动之中;因此,对角色冲突原因的探究需分别考虑互动双方的因素,除此之外,介于当前中国所遭遇霸权制衡的背景,所面临的角色冲突还应考虑守成国所发挥的“特殊”作用。对于缓解冲突的方法,无论是寻求内外任何一方发生改变,其本质都需从自我出发,因为他者预期主要的依据依然是角色定位及相应的外交实践。同时,他者预期还会受到来自其自身传统价值观、原生性思维等主观因素的影响,因此如果尝试对他者多加了解,并适当从他者的角度出发进行自我调整,对冲突的缓解应该有所帮助。

三、角色定位、他者预期与不可避免的角色冲突

基于上述分析框架,下文首先将通过文本分析的方法,归纳和总结出2013—2020年间中国国家角色的定位以及在东南亚开展角色实践的基本情况;随后结合东盟各国对中国角色及外交实践的反馈、评价等认知,对中国在东南亚面临角色冲突的动因进行论述。

(一)中国在东南亚的角色定位与外交实践

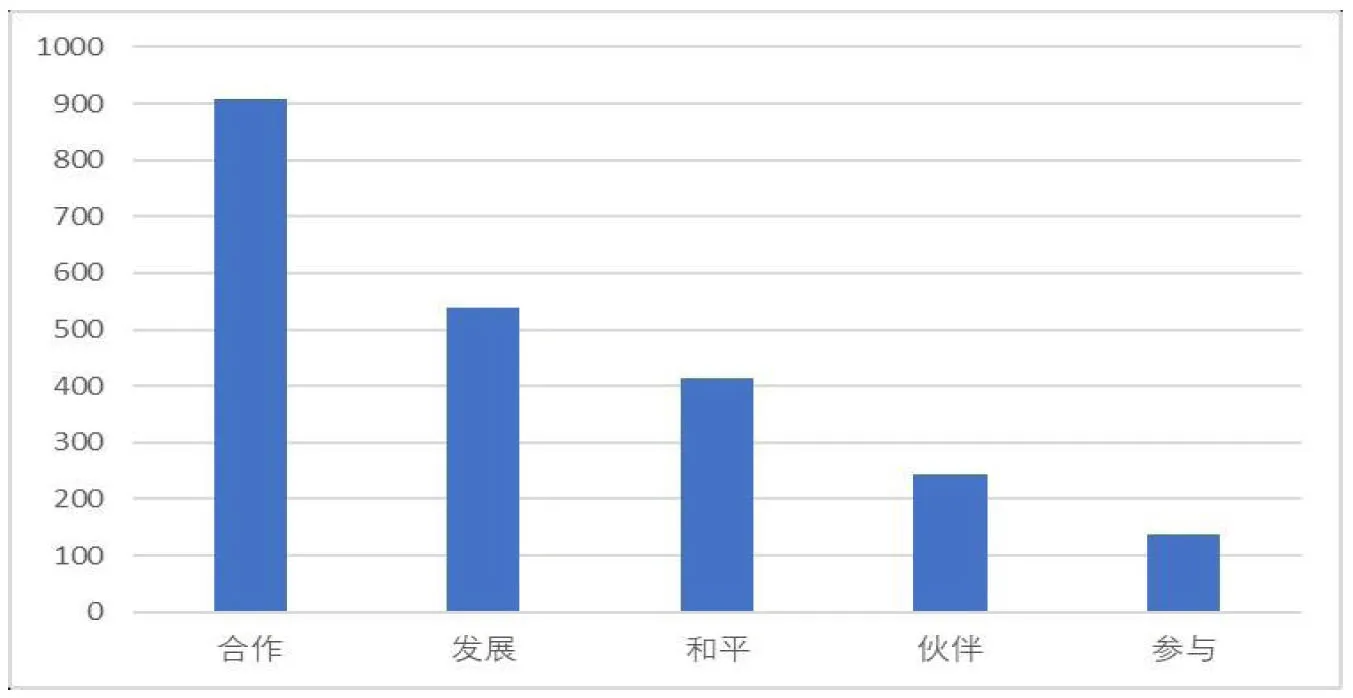

关于国家角色定位的分析,学界普遍借鉴霍尔斯蒂的文本分析法:即将一国的政府工作报告、外交决策、声明以及国家领导人的演讲等文本或言论作为判断国家角色定位的重要依据。同时,笔者通过在线字频分析工具对2013—2020年10月中国领导人在东盟(10+1)领导人会议上的讲话,在地区双边或多边会议上的讲话、公开演讲,以及与地区国家签署的声明等文本中的高频词进行汇总和词语归类,最终将“合作”“发展”“和平”“伙伴”“参与”作为判断角色定位的关键词(具体词频统计结果见图2)。使用这一方法的逻辑前提在于:就中国而言,上述文本具有客观性、科学性及权威性的特征,因此文本中可以用于表达“国家角色”的高频词语出现的次数与其重要性基本对等,并且其词义可以较为直观地展示中国角色的功能、作用以及目标的认知。

(单位:次)

基于上述关键词,可以勾勒出中国在东南亚的国家角色的基本轮廓,即发展者、以伙伴关系为基础的合作者与参与者及安全维护者。迄今,围绕这3个角色认知,中国在东南亚开展了诸多角色实践。

1. 发展者。“发展者”的角色认知具有两层含义:第一,中国是发展中国家。这是中国关于自身最基础也是最核心的认知。第二,发展是第一要务。中国重视自身的发展,也关注其他发展中国家的发展。在东南亚,中国在“一带一路”倡议框架下,通过企业投资、贸易合作及旅游等方式与东盟国家分享发展红利,以此促进共同发展。根据美国传统基金会(The Heritage Foundation)“中国全球投资追踪”数据库显示,2013—2019年,中国在东盟国家累计投资总额达897.8亿美元,共计146个项目,涉及教育、纺织、农业、基础设施建设等多个领域。(2)根据美国传统基金会网站数据整理,https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/(登录时间:2020年2月19日).在双边贸易方面,2019年东盟一跃成为中国第二大贸易伙伴,双边贸易额为6415亿美元;而自2020年年初以来,中国与东盟国家克服新冠肺炎疫情影响,经贸合作逆势增长,2020年1—8月,东盟历史性的成为中国第一大贸易伙伴,贸易总值达到4,165.5亿美元,同比增长3.8%,占中国外贸总值的14.6%。[19]另外,东盟国家已经成为中国公民出境游的首选目的地,中国游客为拉动当地经济发展、增加民众收入做出了重要贡献。2018年东盟国家共计接待外国游客5,645.96万人次,其中,中国大陆游客为2,911.76万人次,占比51.6%。(3)根据ASEAN Statistical Yearbook 2019相关数据计算而得。而据泰国媒体东盟旅游(ASEAN Travel)的报道,2019年,到东盟国家旅游的中国游客数量接近3200万人次。[20]由此可见,中国大力践行发展者的角色,乐意通过多种形式将自己的发展红利和东盟国家分享。

2. 以伙伴关系为基础的合作者与参与者。伙伴关系相较于其他关系而言,强调平等与尊重,忽略地位等级与国家大小。以此为基础,中国作为合作者与参与者坚定支持东盟的中心地位,全方位参与地区经济、政治、传统安全及非传统安全等合作。2003年,中国作为首个加入《东南亚友好合作条约》的域外国家,与东盟建立了面向和平与繁荣的战略伙伴关系。此后,中国与东盟国家间的政治互信不断深化和发展,双方在10+3合作、东亚峰会、RCEP谈判、东盟地区论坛、亚洲合作对话、亚太经合组织、联合国等多边合作机制中保持了良好沟通与交流。2020年,由于新冠肺炎疫情全球大爆发,公共卫生等非传统安全问题的出现更加凸显了参与合作的重要性。中国不仅向疫情严重的东盟国家捐赠防疫物资,还派出医疗团队帮助其抗疫。2020年2月20日中国与东盟发表了《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》。4月14日,国务院总理李克强在东盟与中日韩(10+3)抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议提出要全力加强防控合作,提升公共卫生水平;努力恢复经济发展,推进区域经济一体化;着力密切政策协调,抵御各类风险挑战等建议。中国作为东盟国家抗疫的合作者与参与者的角色由此更加丰满立体。

3. 安全维护者。安全是发展与合作的前提。2015年11月,中国国家主席习近平在新加坡国立大学的演讲中指出:“维护亚洲和平是中国同周边国家的历史责任和共同担当。”[21]尽管中国与部分东盟国家存在南海争端,但自2002年中国和东盟签署和发表《南海各方行为宣言》(DOC)以来,中国一直致力于管控南海争议、降低南海紧张局势、防止南海问题干扰与破坏中国与东盟的稳定大局。2017年8月,第50届东盟外长会议批准了“南海行为准则”(COC)框架文件,之后针对COC的磋商在双方推动下不断取得积极进展,并于2018年完成了COC的单一磋商文本草案的第一轮审读,并启动了实质性谈判。中国为维护地区安全展现出最大的诚意和共同解决南海问题的决心。此外,中国还与东盟国家开展不同领域的安全合作。2018年10月和2019年4月,中国与东盟两次成功组织海上联合军事演习。2019年10月,首次中国—东盟中青年军官和防务智库交流活动也顺利开展。在非传统安全方面,中国在澜沧江—湄公河合作机制框架内,同相关国家围绕灾害管理、传染病防控、打击贩毒、恐怖主义、网络犯罪、贩卖人口和走私贩运枪枝弹药、维护湄公河航道安全等问题开展了紧密合作。(4)有关这一时期中国与东南亚的反恐合作,参见卢光盛、周洪旭:《中国与东南亚国家反恐合作的态势、问题及对策》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2016年第6期,第63-72页。通过在诸多传统安全和非传统安全领域的合作,中国重视并致力于维护地区安全的努力有目共睹。

(二)东盟国家对中国角色的角色预期

如前所述,中国基于角色定位进行了相应的外交实践,为东盟各国提供了较为客观且全面的认知依据,但在现实中,东盟国家对中国角色的认知与定位出现了不同程度的分歧。

1. 利益占有者。在践行“发展者”的过程中,中国不仅大力推进“一带一路”倡议,还加强了与东盟国家间的政策沟通、设备联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,让“五通”成为构建“发展者”角色的助推器,也让这一角色更加立体。但东盟国家的一些反馈却表现出对“发展者”的角色存在质疑,中国是“利益占有者”的认知大有市场。在前述《东南亚态势》2019年报告中,针对“一带一路”倡议,有七成的受访者表示“本国政府在参与‘一带一路’项目时应谨慎行事,以避免陷入不可持续的金融债务”。[22]不仅如此,一些东盟国家还发生了针对中国的抗议活动。2018年,越南多个城市发生示威游行,起因是越南国会计划通过的《经济特区法》草案拟设立3个经济特区,推出允许租用土地长达99年等优惠政策以吸引外国投资者。草案没有提及中国,但示威者却认为中国企业将是最终受益者,新经济特区会遭中国企业支配。[23]最终,越南政府不得不取消了99年的期限设置。

在柬埔寨和泰国,“利益占有者”的认知同样存在。2019年7月,柬埔寨西哈努克省政府发布报告指出:在西哈努克市,超过90%的企业由中国人拥有,认为当地民众无法从中获益。[24]而柬埔寨学者范纳里斯·香(Vannarith Chheang)和亨·菲克迪(Heng Pheakdey)也认为中国投资者推高了西哈努克港的房价,恶化了当地人的生活条件,本地企业获利十分微薄。[25]在泰国,中国对当地农业的投资也受到指责。泰国学者育汕达颂巴(Yos Santasom-bat)指责中国企业将湄公河流域的农田变成了香蕉产业园和出口加工区。为维持高产,他们向园内投放大量农药、除草剂和杀真菌剂,对工人权益和当地环境造成严重破坏。[26]可见,中国经贸合作实践在一定程度上引发了东盟国家对中国角色的负面认知,而这些负面认知背离了“发展者”定位时的部分初衷。

2. 地区领导者。中国与东盟国家在交往和合作中秉持平等与尊重、参与与合作的伙伴关系原则,不以强者自居,也无意愿领导任何国家或与其结盟。但在前述《东南亚态势》2019年报告中,74.1%的受访者认为中国是“最有可能争夺地区领导权”的国家。[27]同时,由于美国在特朗普政府“美国优先”政策指导下对东南亚的“怠慢”愈发明显,退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP)以及缺席东盟峰会等行为,表明美国不愿意承担更多的地区责任,导致东盟国家对美国信心不足。而新冠疫情的爆发则更加剧了东盟国家对美国的失望。对此,泰国安全与国际问题研究所所长提蒂南·蓬苏迪拉克(Thitinan Pongsudhirak)认为疫情让美国在东南亚的威望继续减弱,而中国的影响力则不断增强,这可能会导致“地缘政治的分裂及风向的转移”。[28]新加坡学者钟崇(William Choong)更直接指出,中国在东南亚的“抗疫外交”是对美国在该地区领导地位的冲击和警告,中国可能会在疫情之后利用增强的软实力进一步扩大对东盟国家施压的优势,占据更大上风。[29]可以说,疫情让东盟国家对中国是否会成为“地区领导者”的讨论更加激烈,而角色冲突也会愈加明显。

3. 安全挑战者。东南亚是一个传统上具有全面安全观念的地区,这种安全观涵盖军事、战略、政治、经济和外交等各个领域。[30]正因如此,中国与东盟声索国之间的南海争端被视为是“屋子里的大象”,是对东盟国家的集体利益以及集体安全的直接挑战。[31]尽管中国和其他南海东盟声索国就谈判协商解决争议达成了系列共识,并在联合军演、海上防务、海上执法、海上搜救、海洋渔业养殖、海洋环保等方面开展了诸多合作,拉长了传统安全合作的“短板”。[32]但以越南和菲律宾为主的东盟声索国仍对中国在南海行使主权的行动表示不满。2020年5月8日,越南外交部发言人黎氏秋姮抗议中方在南海实施禁渔令,认为这侵犯了越南对西沙群岛和有关海域的“主权”。[33]菲律宾虽于2018年11月与中方达成了《关于油气开发合作的谅解备忘录》,但杜特尔特政府基于维护本国利益、稳住政局、平衡各派政治势力及争取军方支持等考虑,也不时在南海问题上宣示主权立场。[34]马来西亚外交部长赛夫丁·阿卜杜拉(Saifuddin Abdullah)在2019年12月也表示“中国拥有整个南海的主权是荒谬的”。[35]此外,中国处理南海争端的方式也遭到质疑,被认为试图通过与个别国家谈判发挥其绝对的影响力来“分而治之”,[36]以及“利用经济优势在南海问题上制造东盟国家间的分歧,削弱东盟在地区安全问题上的核心地位”。[37]由此可见,中国想在和平发展的基础框架下,通过加深相互依赖关系从而解决南海问题的考量仍面临较大阻力。

另外,中国对东南亚非传统安全的维护也频遭指责。近几年来澜沧江—湄公河流域国家连续遭受严重旱灾。为帮助下游国家缓解旱情,减少民众损失,中方多次实施开闸放水并无偿提供澜沧江汛期水文数据,但仍难以改变在维护水资源安全方面的被动角色。2020年4月,《曼谷邮报》就湄公河下游频发旱涝灾害发表社论,认为气候变化和中国修建的多座水电站是引发上述问题的主要原因,呼吁中国在分享水文信息方面更加透明,并将湄公河下游国家视为真正的伙伴。[38]

(三)中国在东南亚面临角色冲突的动因分析

综上所述,中国在东南亚构建的3个国家角色均面临着角色冲突的困境,以下将分别从内部定位、外部预期以及守成国影响3个方面分析其动因。

首先,角色定位模糊对外交行为指导不力。石之瑜和黄琼超(Chih-Yu Shih & Chiung-Chiu Huang)曾提出中国角色定位的模糊性特征会增加角色冲突的可能性。[39]而“发展者”面临的角色冲突正印证了上述观点。中国对于“发展者”的定位其根本是基于中国的基本国情及发展状态,具有科学性和合理性,但同时也展示了模糊性的缺陷。就“发展者”这一角色而言,其并没有对如何确定适合当地的发展模式以及如何在当地发挥积极作用进行准确细致的指导。这导致在角色实践中,一些投资项目偏向对经济利益的追求而忽略了当地民众的需求以及对生态环境的保护。而他者预期也体现出东盟国家对“发展者”的负面认知主要来源于角色实践,并非来源于角色定位本身。据此,2017年5月,“一带一路”国际合作高峰论坛明确将绿色发展模式融入“一带一路”建设;2019年4月第二届峰会则进一步明确绿色和可持续的发展原则,支持在共建“一带一路”过程中坚持发展导向,开展更多资源节约型、环境友好型的合作项目。通过对发展模式的进一步明确,不仅可以更好地指导中国的周边外交行为,也可以相应减少东盟国家的负面认知,缓解中国“发展者”所面临的角色冲突。

其次,他者预期受到其自身“原生性”思维的影响。中国对“合作者和参与者”的角色定位是以平等为基本原则,而东盟国家则表现出对上述角色地位等级的质疑,以经济实力及历史经验断定权力及角色地位会进行转移。笔者认为这些认知主要受其自身“原生性”思维的影响。

东盟国家多为中小国家,在这些国家的认知中长期存在一些独特的“原生性”思维,这种思维的产生源于小国与大国间不可回避且难以改变的权力不对称,主要表现在对均衡状态的追求。一方面,东盟国家追求与大国间的权力差距在一段时间内保持稳定,并通过政策调适和制度互动对权力差距及其可能发生的影响形成较为稳定的预期。[40]但是这种极力保持的稳定状态和预期在中国高速发展的背景下变得脆弱,东盟国家很难认同中国的地位与自己对等,对中国以平等原则设立的角色产生怀疑。另一方面,东盟国家追求域外力量的均衡,正如当前各国媒体津津乐道的“经济靠中国、安全靠美国”。但在特朗普政府上台后,美国调整了奥巴马时期对东南亚的“亚洲再平衡”战略,降低了东南亚的战略层次,一切以“美国优先”更是让东盟国家质疑美国对东南亚的承诺与保障,进而担心美国领导力的削弱将打破东南亚长久以来的力量平衡。因此,对东南亚维持均衡态势的悲观预期以及由美国的“疏离”而带来的失落感,强化了东盟国家对中国“领导者”的角色认识。

第三,域外守成国对华心态失衡强行构建中国“负面角色”。阿米塔夫·阿查亚(Amitav Acharya)曾指出:“中国未来在东南亚的角色可能更多的取决于中国国内的演变以及与其他主要角色(尤其是美国)的关系。”[41]美国一直是维护东南亚地区安全的主要角色,这是长久以来域内外形成的共识。面对中国的崛起以及在东盟日益上升的影响力,美国作为守成国的心态逐渐失衡,对中国有可能改变地区秩序的担忧也日益加剧。因此,美国利用东盟国家对安全问题的极度敏感性,以及与中国在南海、湄公河等问题上存在利益冲突,着力刻画中国挑战地区安全秩序的负面角色。2017年,美国对外关系委员会(CFR)发表报告并明确了中国“挑战者”的角色,并强调“中国挑战了美国在南海的主导地位”。[42]同年12月,特朗普政府发表《国家安全战略报告》将中国定位为挑战美国利益的两个“修正主义国家”之一,无端指责“中国在南海修建前哨阵地的军事化努力,让该地区的自由贸易流动面临危险,威胁到了其他国家的主权,破坏了地区稳定”。[43]2018年6月,时任美国国防部长詹姆斯·马蒂斯(James N. Mattis)在新加坡香格里拉对话会上把中国南海岛礁建设称之为南海“军事化”,声称美国“不会接受单边的、强制性的对现状的改变”。[44]同样在非传统安全方面,美国依然不会放过任何一个“污名化”中国的机会。2020年4月,美国水资源研究咨询中心“地球之眼”(Eyes on Earth)发布了一份关于湄公河上游水流量监测的报告,指责湄公河中下游各国创纪录的低水位是由中国在上游修建大坝并限制放水而造成的。[45]该报告很快被泰国《曼谷邮报》、越南《法文新闻报》《越南快讯》、新加坡《今日东盟》等多家媒体转载,引起较大反响。可见,在美国等域外大国的强行构建下,东盟国家对中国角色的认知定会受到不同程度的影响。

四、结语

如果说一国可以单方面决定自己在国际社会或地区中的国家角色,只强调自我认知和定位,不关心多样且不断变化的他者及外部环境,那么对角色冲突的讨论就毫无意义。迄今,中国在东南亚的角色尚未实现内外统一,东盟国家对中国角色的认知都与自身的定位存在不同程度的分歧和偏差,角色冲突较为明显。同时由于引发冲突的原因涉及域内外多方因素,力求完全消除角色冲突并不现实。因此唯有自身进行调整,才能引导对方认知的改变;另外尝试从他者的角度思考问题再进行互动也未尝不是缓解冲突的方法。

首先,中方需进一步思考对自身角色的定位,并对今后的角色做一个正当合理的预期。当前,中国已经在一些特定领域(例如基础设施建设、电子商务和扶贫)发挥了引领作用,尤其是近期在抗击疫情的过程中,中国高效的治理模式更是引起了东盟国家及全世界的关注。可以说他者已经对中国角色产生了较高的期待和预期,当前的角色认知和定位需作进一步调整。这将决定中国能否赢得周边国家的认同,并将对周边国家的对华战略取向产生根本性的影响。[46]但须注意的是,调整后的角色认知必须与“长期处于社会主义初级阶段”这一国内共识保持一致,否则容易导致角色内部冲突,无法满足或维护国家的根本利益。另一方面,由于东南亚是“一带一路”建设的重点合作区域,因此那些因角色实践而产生的负面认知也需引起重视和反思。角色实践需要将人类命运共同体的理念落实到位,将互利共赢的经济发展模式从政商精英延伸至广大投资者,甚至到出国旅行的普通民众进行层层实践,不给别有用心之人落下中国“掠夺资源”“侵占利益”“狂妄自大”的口实。

其次,对于东盟国家“原生性”战略思维以及因中国崛起而引发的忧虑情绪,中国应给予足够的关注和理解。同时对一些东盟国家对自身国家角色的追求也应有所了解并加以应对,例如有学者指出:“越南将中国视为威胁,原因可能与之前预测的不完全相同。因为越南最担心的可能是因中国崛起而丧失了自己在东南亚大陆的主导地位。”[47]据此,中国与东盟国家应进一步加强制度化、规范化的互动进程,将会有助于东盟国家缓解焦虑,从而逐渐适应并接受新的权力不对称状态。同时,双方还可以寻找多领域的利益交汇点,或者在同一领域扮演相同的角色,例如维护湄公河航运安全的联合“巡逻者”,自然环境和非物质文化遗产的共同“保护者”以及应对突发公共卫生事件的共同“治理者”……在同样的角色里双方可以增进理解与互信,也能够为更紧密的中国—东盟命运共同体注入新的活力,发展成为“第三个奇迹”。(5)参见翟崑、陈旖琦:《第三个奇迹:中国—东盟命运共同体建设进程及展望》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期,第134-144页。

最后,中国欲缓解角色冲突始终无法绕开与美国关系的处理。因为中美关系是决定东南亚乃至东亚地区格局的关键因素。出于对自身地位的担忧以及能否履行对地区盟友承诺的考虑,美国在南海及湄公河等问题上选择通过建构负面角色的方式对中国形成软制衡,是一举多得的选择。因为这样不仅在态度上支持了地区盟友,还加剧了中国与相关东盟国家的紧张关系。尽管受制于美国主导的国际秩序,中国并无必要“另起炉灶”。相反,中国应追求在现存国际秩序里面提升本国地位,使本国的地位与能力相适应,并且中国也有能力承担更多的国际责任。[48]另外,中国也应加强在地区秩序和全球治理中的话语权建设,提高对自身角色和外交实践的叙述表达能力,避免陷入国家角色“被定位”的尴尬境地。

注释:

[1] Zhenqing Zheng, “How Asia Perceives China in the Context of BRI: Evidence from an Asian Poll”,AsiaDialogue, March 19, 2020, https://theasiadialogue.com/2020/03/19/how-asia-perceives-china-in-the-context-of-bri-evidence-from-an-asian-poll/(登录时间:2020年4月2日).

[2] The ASEAN Studies Centre at ISEAS-Yusof Ishak Institute,TheStateofSoutheastAsia:2021 SurveyReport, www.iseas.edu.sg(登录时间:2021年2月12日).

[3] K. J. Holsti, “National Role Conception in the Study of Foreign Policy”,InternationalStudyQuarterly, Vol. 14, No. 3 (1970), pp. 239-246; Stephen G, Walker,TheRelevanceofRoleTheorytoForeignPolicyAnalysis,RoleTheoryandForeignPolicyAnalysis, Durham: Duke University Press, 1987, pp. 66-88; Naomi Bailin Wish, “Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions”,InternationalStudiesQuarterly, Vol. 24, No. 4 (1980), pp. 536-540.

[5] 庞珣:《国际角色的定义和变化——一种动态分析框架的建立》,《国际政治研究》2006年第1期,第133-139页。

[6] Philippe G. Le Prester, “Change and Continuity in Foreign Policy Role Conceptions after the Cold War”, in Philippe G. Le Prester (ed.),RoleQuestsinthePost-ColdWarEra:ForeignPoliciesinTransition, Montreal,Quebec: McGill-Queen’s University Press, 1997, p. 260; Sebastian Harnisch,ConceptualizingintheMinefield:RoleTheoryandForeignPolicyLearning, the ISA-Workshop “Integrating Foreign Policy Analysis and International Relations through Role Theory” at the Annual ISA-Conference, February 15-20, 2010, New Orleans, p. 5; 奚丛清:《角色论:个人与社会的互动》,杭州:浙江大学出版社,2010年,第130页。

[7] Moch Faisal Karim, “Role Conflict and the Limits of State Identity: the Case of Indonesia in Democracy Promotion”,PacificReview, Vol. 30, No. 3 (2017), pp. 385-404.

[8] Bruce Cronin, “The Paradox of Hegemony: America’s Ambiguous Relationship with the United Nations”,EuropeanJournalofInternationalRelations, Vol. 7, No. 1 (2001), pp. 103-130.

[9] Akan Malici, Stephen G. Walker,RoleTheoryandRoleConflictinU.S.-IranRelations:EnemiesofOurOwnMaking, New York: Routledge, 2016, pp. 39-58.

[10] 熊炜:《论德国外交与安全政策中的角色冲突》,《德国研究》2004年第4期,第7-12页。

[11] 包吉氢:《角色冲突与国际规范演化——以国际捕鲸规范变迁为例》,外交学院博士学位论文, 2019年5月。

[12] 刘丰:《国际体系转型与中国的角色定位》,《外交评论》2013年第2期,第1-16页;印言蹊:《被期待的大国角色——新时期中国国际地位角色探析》,《国际观察》2015年第5期,第82-92页。

[13] 袁伟华:《对外政策分析中的角色理论:概念解释机制与中国——东盟关系的案例》,《当代亚太》2013年第1期,第125-156页。

2012年车田里渡口引进了第一艘标准化非机动渡船—全州车田里渡船(图号GSS4019),该渡船长7.55米、宽2.4米、干舷0.35米,由于该渡船长宽比小,船型丰满,又未配备桨和安置桨的位置,再加上渡口水流湍急,不适合用木浆人力摆渡,所以该渡船在车田里渡口水域不适航,到达后并未真正投入渡运作业。

[14] Sebastian Harnisch, Sebastian Bersick and Jörn-Carsten Gottwald (eds.),China’sInternationalRolesChallengingorSupportingInternationalOrder?, London: Routledge, 2016, p. 115.

[15] 任洁:《如何看待国际社会加在中国身上的“领导者”光环——中国在全球治理中的角色担当》,《人民论坛》2018年第1期,第75-77页。

[16] Alice D. Ba, “Is China leading? China, Southeast Asia and East Asian Integration”,PoliticalScience, Vol. 66, No. 2 (2014), pp. 143-165; Truong-Minh Vu, “International Leadership As a Process: The Case of China in Southeast Asia”,RevistaBrasileiradePolíticaInternacional, Vol. 60, No. 1 (2017), pp. 1-21.

[17] Christopher K. Johnson,DecodingChina’sEmerging“GreatPower”StrategyinAsia, A Report of the CSIS Freeman Chair in China Studies, June 2014; Workshop Report,SoutheastAsianPerspectivesonUS-ChinaCompetition, the Lowy Institute and the Council on Foreign Relations’ International Institutions, August 2017; “The U.S.-Southeast Asia Relationship: Responding to China’s Rise Insights From a CFR Workshop”, May 23, 2018, https://www.cfr.org/report/us-southeast-asia-relationship-responding-chinas-rise(登录时间:2020年3月4日).

[18] Douglas Hall, “A Model of Coping with Conflict: The Role of College Educated Women”,AdministrativeScienceQuarterly, Vol. 17, No. 4 (1972), pp. 471-486, 转引自杨双梅:《国家角色实践:中美参与中亚区域治理的比较》,兰州大学硕士学位论文,2019年,第7页。

[19] 《商务部:东盟成为中国第一大贸易伙伴》,中新网:https://www.chinanews.com/cj/shipin/cns/2020/09-27/news869217.shtml(登录时间:2020年11月4日)。

[20] “Chinese Ban on Tour Groups to Affect Tourism Business in Southeast Asia”,ASEANTravel, January 28, 2020, http://asean.travel/2020/01/28/chinese-ban-on-tour-groups-to-affect-tourism-business-in-southeast-asia/(登录时间:2020年3月2日).

[21] 《习近平在新加坡国立大学的演讲》,新华网,http://www.xinhuanet.com//world/2015-11/07/c_1117071978.htm(登录时间:2020年2月14日)。

[22][27] The ASEAN Studies Centre at ISEAS-Yusof Ishak Institute, TheStateofSoutheastAsia:2019SurveyReport, pp. 20, 23.

[23] 《担心遭中资支配,越南民众抗议新经济特区计划》,《联合早报》(新加坡)2018年1月11日。

[24] “Chinese Own More Than 90% of Sihanoukville Businesses, Says Report”,ThePhnomPenhPost, July 19, 2019, https://www.phnompenhpost.com/business/chinese-own-more-90-sihanoukville-businesses-says-report?(登录时间:2020年3月12日).

[25] Vannarith Chheang and Heng Pheakdey,CambodianPerspectiveontheBeltandRoadInitiative, NIDS ASEAN Workshop 2019 “China’s BRI and ASEAN”, 2019.

[26] Yos Santasombat, “Rent Capitalism and Shifting Plantations in the Mekong Borderlands: A Challenge of Chinese Economic Influence in Southeast Asia”,FocusAsia2018, https://www.ace.lu.se/activities/focus-asia/focus-asia-2018/focus-asia-2018-abstracts(登录时间:2020年3月20日).

[28] Thitinan Pongsudhirak,RelevanceBeyondtheCrisis:TheDeepeningGeopoliticalDivide, https://www.gisreportsonline.com/relevance-beyond-the-crisis-the-deepening-geopolitical-divide,politics,3168.html(登录时间:2020年5月19日).

[29] William Choong,USRegionalLeadership:AShotAcrosstheBow, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/us-regional-leadership-shot-across-bow(登录时间:2020年4月10日).

[30] Evelyn Goh, “Southeast Asian Perspectives on the China Challenge”,JournalofStrategicStudies, Vol. 3, No. 4-5 (2007), p. 829.

[31] Lynn Kuok, “South China Sea Dispute Undermines Maritime Security in Southeast Asia”,AsiaFoundation, https://asiafoundation.org/2017/08/23/south-china-sea-dispute-undermines-maritime-security-southeast-asia/(登录时间:2020年5月1日).

[32] 吴士存:《“印太战略”背景下的南海形势》,FT中文网,http://www.ftchinese.com/story/001083572?full=y&archive(登录时间:2020年4月20日)。

[33] “Vietnam Rejects China’s Unilateral Fishing Ban in East Sea”,TheVietnamPlus, https://en.vietnamplus.vn/vietnam-rejects-chinas-unilateral-fishing-ban-in-east-sea/172979.vnp(登录时间:2020年5月20日).

[34] 刘琳:《东盟国家:合作与对冲》,北京大学海洋研究院和“南海战略态势感知计划”,2019年4月8日,http://www.scspi.org/zh/dtfx/1554681600(登录时间2020年3月20日)。

[35] “Saifuddin: China’s Claim to Whole of South China Sea Ridiculous”,TheStraitsTimes, https://www.nst.com.my/news/nation/2019/12/549586/saifuddin-chinas-claim-whole-south-china-sea-ridiculous(登录时间:2020年3月22日).

[36] Munir Majid, “Southeast Asian View of China’s ‘Not so Neighbourly’ Rise”,InternationalPolitics, Vol. 51, No. 3 (2014), pp. 398-403.

[37] Moch Faisal Karim and Wendy A. Prajuli,50 Years of ASEAN Dealing With Major Powers: Indonesia’s Perspective, https://theasiadialogue.com/2017/08/24/50-years-of-asean-dealing-with-major-powers-indonesias-perspective/(登录时间:2020年3月22日).

[38] “China’s Drain on Mekong”,TheBangkokPost, https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1901410/chinas-drain-on-mekong(登录时间:2020年4月10日).

[39] Chih-Yu Shih, “National Role Conception as Foreign Policy Motivation: The Psychocultural Bases of Chinese Diplomacy”,PoliticalPsychology, Vol. 9, No. 4 (1988), pp. 600-604.

[40] 季玲:《权力格局失衡与心理调适——中国东盟关系中的信任问题》,《南洋问题研究》2012年第1期,第42页。

[41] Amitav Acharya,SeekingSecurityintheDragon’sShadow:ChinaandSoutheastAsiaintheEmergingAsianOrder, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, March 2003, p. 1.

[42] “Southeast Asian Perspectives on US-China Competition”, A Report of The Council on Foreign Relations and The Lowy Institute, August 2017, p. 1.

[43] “National Security Strategy of the United States of America,”, December 2017, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf, p. 25.

[44] “Remarks by Secretary Mattis at Plenary Session of the 2018 Shangri-La Dialogue”,U.S.DEPTofDefense, https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/1538599/remarks-by-secretary-mattis-at-plenary-session-of-the-2018-shangri-la-dialogue/(登录时间:2020年3月22日).

[45] Alan Basist and Claude Williams,MonitoringtheQuantityofWaterFlowingthroughtheUpperMekongBasinUnderNatural(Unimpeded)Conditions, https://558353b6-da87-4596-a181-b1f20782dd18.filesusr.com/ugd/bae95b_0e0f87104dc8482b99ec91601d853122.pdf?index=true(登录时间2020年4月20日).

[46] 张志洲:《变迁中的世界秩序与中国的角色定位》,《国际政治研究》2012年第4期,第118页。

[47] Ce Liang, “The Rise of China As a Constructed Narrative: Southeast Asia’s Response to Asia’s Power Shift”,ThePacificReview, Vol. 31, No.3 (2018), pp. 279-297.

[48] 傅聪聪:《东南亚国家对中美的外交政策趋于分化》,《国际政治科学》2018年第3期,第142页。