海洋话语与国际秩序转变

张景全,吴 昊

(山东大学 东北亚学院、国际问题研究院,山东 威海 264209)

秩序是一种旨在追求社会生活基本或主要目标的行为格局。在国际社会,秩序是追求社会生活基本目标的共同利益观念、旨在帮助实现这些目标的行为规则以及有助于这些规则具有效力的制度等影响下所建立和发展的关系、结构和模式。[1]国际关系的演进表明,海洋话语转变是国际秩序转变的重要风向标。国际秩序历经欧洲主导时期和美国主导时期,不同时期国际秩序的制度设定和规则呈现等是不同的。随着海洋话语的内涵因素和叙事方式的多维变迁,国际海洋新秩序构建的可能性在逐渐提升,并且随着新兴国家海洋话语诉求的加强,海洋话语和国际秩序调整的必要性和迫切性也在逐渐增强。本文将探究海洋话语在国际秩序转变中的呈现,尝试分析海洋话语与国际秩序转变之间的多维联动。

一、海洋话语的概念分析

海洋话语,狭义上指涉及海洋文化、海洋战略、海洋政治和海洋法律的叙事呈现与影响,广义上指涉及海洋科技、海洋商业、海洋军事以及海洋文化、海洋战略、海洋政治和海洋法律的呈现与影响。进一步细分,我们可将海洋话语分为海洋科技、海洋商业、海洋军事等海洋硬话语,以及海洋文化、海洋战略、海洋政治和海洋法律等海洋软话语。海洋话语转变是指上述涉海因素的呈现与影响在内涵、叙事主体及海缘范畴等方面的转变。

(一)海洋硬话语

一般地说,关于海洋科技、海洋商业及海洋军事的内容界定比较混乱,比如“工业技术对军事和海战的影响力在大幅提升,铁路、电报、极速武器、蒸汽动力、装甲战舰,成为军事力量的决定性因素”。这是海洋军事的内容界定。因此,这里试进一步明确各项分类及内容。

一是海洋科技。海洋探测、开发、使用以及管理等环节中的理论与实践因素的综合,称之为海洋科技。欧洲的霸权是以其海上力量的技术优势、完善的火炮、社会组织以及整个的经济优势为基础的。[2]美国的钢铁行业生产制造技术的不断提升,使得“美国能够在三个月这样惊人的短时间里建造出多艘驱逐舰来”,[3]为一战时期美国海军舰队作战能力的增强提供科技支撑,为美国建构海洋话语提供充足的战略保障。近年来,深海观测网络和水下深潜器获得极大发展,深海大规模探索及开发成为各海洋大国的发展目标与科技议程。[4]大数据技术和手段已广泛应用于海洋事务及其治理,数字基础设施建设、基于大数据的海洋信息数据库设立等已成为多国海洋战略与实践的重要内容。

二是海洋商业。历史表明,“拥有工业资本优势的国家,往往也是拥有强大海权的国家”。[5]1602年,荷兰东印度公司(Dutch East India Company)成立,当时的议会授权该公司在东起好望角、西至南美洲南端麦哲伦海峡的广大海域可享有贸易垄断权。凭借这一高度授权的资本公司,荷兰得以在全球范围内扩张海上贸易。17世纪,荷兰是世界上最强大的商业帝国,也是世界上最大的金融中心,到该世纪中叶荷兰一国贸易额占到全世界总贸易额的一半,这为其海洋实力发展奠定了坚实的物质基础。在1760—1830年间,在工业革命的推动下,英国凭借面积广阔的海外殖民地和对远洋贸易通道的垄断,海洋商业经济获得大发展。这一时期,英国占“欧洲工业产量增长的2/3”,在世界制造业生产中的份额从1.9%一跃升至9.5%。[6]在此助推下,英国海洋实力大为增强,其主导的国际秩序逐步确立。海洋商业对海洋话语的增强效应由此可见。

三是海洋军事。强大的海洋军事实力可以有效解决“海洋属于谁”的问题,进而建构其主导的国际秩序。美国学者乔治·莫德尔斯基(George Modelski)和威廉·汤普森(William R. Thompson)认为,“海军占据优势,不仅能够确保海上交通线,还能够保持过去通过战争而确立的优势地位。要想拥有全球性的强国地位,海军虽然不是充分条件,但却是必要条件。”[7]工业革命之后,随着工业技术对军事和海战的影响力在大幅提升,铁路、电报、极速武器、蒸汽动力、装甲战舰,成为军事力量的决定性因素。[8]罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)在总结霸权国家的经验时说,霸权国家之所以成就霸权,其中一个重要条件是要集中拥有占世界整体一半以上的海军力量,“英国海军至高无上的地位是确立和维系‘不列颠统治下的和平’的主要因素之一。同其他条件偶然交汇,英国海军可以对全球政治产生强大的和广泛的影响。”[9]时至今日,发展海洋军事、增强全域作战能力,一直都是各国所追求的重要目标,更是其海洋战略与实践的重要内容。

海洋科技进步和实力增强,推动海洋商业经济发展的动力完备、规模扩展及体系完善。海洋商业发展积攒大量的物质财富,为海洋科技进步、海洋军事发展以及海洋实力全面提升等奠定厚实基础。强硬的海洋军事实力解决“海洋属于谁”的问题,可为国家海洋科技和海洋商业发展拓展地缘疆域和战略空间以及提供需求拉动,进而统合为海洋话语增强提供硬支撑和强推动。

(二)海洋软话语

一是海洋文化。人类源于海洋而生成的精神的、行为的、社会的和物质的文明化生活内涵等,称为海洋文化。海洋文化的本质,就是人类与海洋的互动关系及其产物。[10]西方国家追求海洋霸权的根本出发点是争夺海洋中的无限资源和利益。西方海洋文化是一种集贸易、掠夺和殖民为一体的侵略性文化,从葡萄牙、西班牙、荷兰到英国均大抵如此。随着人类对海洋探索和认识的加深,人类海洋观念不断更新,海洋教育体系逐渐完善,海洋生态保护意识增强,海洋领域合作的必要和需求不断凸显,海洋文化的内涵多样且趋于务实。

二是海洋战略。戴维·威尔逊(David Wilson)和迪克·舍伍德(Dick Sherwood)认为,海洋战略是一个国家为其经济、政治、战略和军事用途使用海洋的能力和政策。[11]海洋战略在国家崛起中的作用是极为显著的。比如英国对外扩张的基础条件就是确立海洋霸权,采取的模式是以军事扩张开道,随即实行直接的或间接的政治、经济和文化统治。美国主要是以创新性的方式占据全球海上战略要道,建构起北约、美日同盟、美澳同盟等军事同盟体系,在全球政治、经济等诸多重要领域建立国际制度,国际制度和同盟体系有效结合,由此建构起美国全球性的制度霸权,[12]并在合适时机和必要情势下以有效的软硬实力手段护持霸权。

三是海洋政治。海洋政治,顾名思义主要是发生于海洋领域及其延展区域的全部国际关系互动、国际矛盾协调、国际规范确立等,各主体围绕海洋控制、利用与管理等处理其矛盾、建构其关系、框定其格局,并与国际事务的整体发展有着多层联系。历史进程表明,葡萄牙、西班牙、荷兰和英国等都是通过控制海外殖民地、海洋航运权和资源开发权占据海洋政治主导权的国家。二战后联合国召开的三次海洋法会议,特别是第三次会议充斥着浓厚的海洋政治博弈的色彩,可以说是一件全球广泛参与、各方多重博弈、利益协调与妥协的重大海洋政治事件。

四是海洋法律。海洋法律是确定各海域的法律地位并调整海洋事务主体在海洋控制、管理和使用中相互关系的原则、规则和规章、制度的总体。海洋事务主体海洋实力增强后,可以进一步拥有海洋控制、管理和使用中原则、规则和规章、制度的制定和实施的主导权,解决“海洋属于谁”的问题。威廉·G. 格鲁(Wilhelm G. Grewe)认为每一个时代都有关于海洋法与海洋所有权的原则和规则,它是主导大国塑造的国际秩序中一项必不可少的内容,是一个时代之国际秩序的主导动机。[13]历史上的《海洋自由论》和《闭海论》、英国和美国主导的海洋自由原则、“人类共同遗产”观念与《联合国海洋法公约》及其后续修订条款等,都是海洋法律在海洋秩序和国际体系发展中的呈现与影响。

在海洋观念、海洋意识、海洋教育等海洋文化的导向作用下,海洋事务主体形成其发展海洋事业、拓展海洋外交的基本逻辑。在多维考量和转圜基础上,海洋事务主体得以妥善处理海洋控制、管理和使用等各环节的关系和矛盾,并依据海洋力量配置与未来发展需要,实施最务实的海洋战略、制定最有效的海洋法律,并尽可能地将己方意愿和机制安排推广成为国际共识,以确立或护持海洋霸权。

综上可见,海洋硬话语可通过具体数据加以说明,更加偏向物质,是有形话语,更具强制性,是影响力话语。海洋软话语可通过具体文字加以表述,更加偏向理念,是无形话语,更具引导性,是吸引力话语。在人类历史进程中,海洋硬话语在海洋霸权争夺的起始阶段更为重要,是海洋权力和优势的重要依托,为海洋权势奠定充足的物质基础,通过具体的实践活动来加以强化和提升,以强制性影响力得到他国的承认与服从,进而建构所主导的话语格局和国际秩序。海洋软话语在海洋霸权格局的稳定阶段更为需要,是海洋影响和优势的重要凭借,为海洋威望奠定充足的意愿氛围,通过具体的政策文件来加以框定和完善,以引导性吸引力得到他国的认可与跟随,进而维系相关主体所主导的话语格局和国际秩序。而随着全球事务的多维变迁,海洋软话语的建构力度和竞争强度在逐步提升,构建海洋软话语的空间和格局在进一步拓展。

二、海洋话语与国际秩序的关系

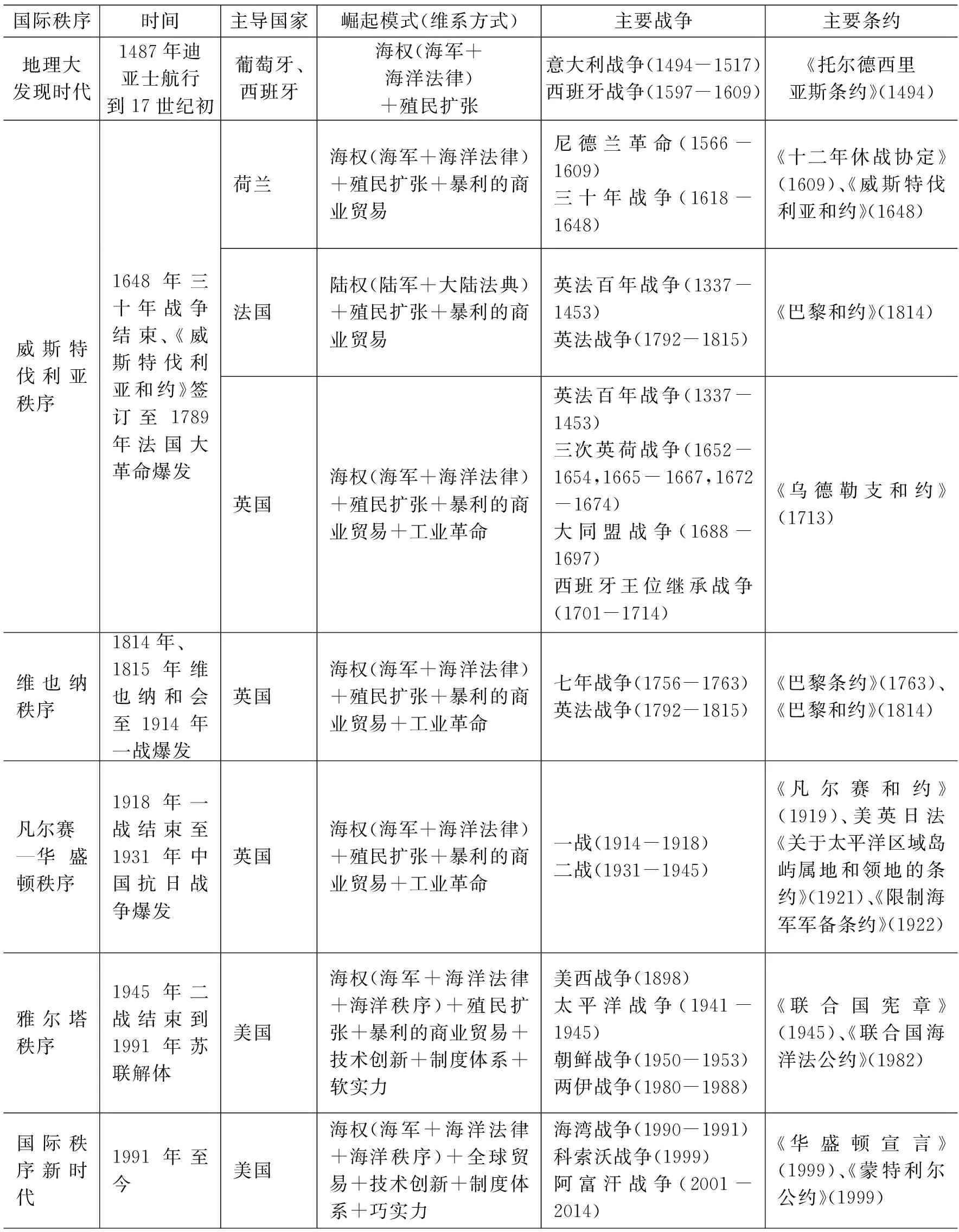

国际秩序变迁与大国兴衰历程如表1所示,国际秩序几经流变、主导国家兴衰交替,其崛起模式或维系方式有所不同,但均可见海洋话语在其中的独特作用。国际秩序的主导国,往往是海洋话语优势的掌握方和拥有者。国际秩序转变,往往也意味着海洋话语格局演变,海洋话语转变是国际秩序转变的重要风向标。

表1 国际秩序变迁与世界大国兴衰

资料来源:辛向阳:《霸权崛起与挑战国家范式分析》,《当代世界与社会主义》2004年第4期,第100页;[美]约瑟夫·奈:《处于十字路口的美国巨人》,胡鞍钢、门洪华主编:《解读美国大战略》,杭州:浙江人民出版社,2003年,第47页。

对于国际秩序转变的历史阶段划分,下文将结合国际政治长周期理论进行分析。根据乔治·莫德尔斯基的国际政治长周期理论,地理大发现之后5个世纪的国际政治史可划分为5个周期,分别是葡萄牙周期、荷兰周期、英国周期(I期、II期)和美国周期,每个周期的时间跨度约为100—120年。[14]正如表1所呈现的国际秩序的基本周期划分,葡萄牙周期对应地理大发现时代秩序,荷兰周期和英国I期对应威斯特伐利亚秩序,英国II期对应维也纳秩序和凡尔赛—华盛顿秩序,美国周期对应雅尔塔秩序和国际秩序新时代。国际政治周期与国际秩序阶段划分存在一定程度的交叉,某一秩序阶段可能存在单一主导国家、也可存在多个主导国家,国际秩序的考量因素复合且多元。

国际秩序的主导国家是拥有突出海军实力和话语优势的国家。例如,在英法之间的长期权力争夺中,英国正是凭借其海洋经济的绝对优势、造船技术的领先地位以及海战技能的系统先进等因素,通过大同盟战争、西班牙王位继承战争、英法七年战争以及拿破仑战争等多次海战的较量,赢得英法海上争霸的胜利,最终得以确立英国所主导的国际秩序。由此可见,海洋话语的发展特别是海洋硬话语以国家实力特别是硬实力为基础和前提,海洋硬话语的增强可提升其强制性影响力,进而建立他国承认和服从的海洋霸权,可按照其发展意愿和原则建构其主导的国际秩序;海洋话语的衰落则是国家实力下落的体现,维护海洋秩序稳定的意愿下降和活动减少,是其国内发展问题多发和发展动力不足的集中体现。

战争、谈判、国际会议、条约及协定等是国家争取战略主导权、在国际权力格局中占据优势、表达价值观或价值目标的重要手段,可作为海洋话语与国际秩序之间的互动机理。拥有海洋科技、军事、商业等海洋硬话语优势的国家,有意愿和能力通过战争,以较为直接的方式表达政治和经济主张和诉求,拓展本国利益、维护本国安全,尽可能在国际权力格局中占据更多的分量。通过谈判,国家间就共同关心的问题进行磋商,寻求解决纠纷或争端的途径,以提升矛盾或纠纷转圜的空间;掌握话语主动权的国家,可以在谈判的过程中,将本国的价值观或利益目标转化为国际社会的共同追求。掌握海洋话语优势的国家,能够在适当的情势下充分运用国际仲裁机制,借助国际道义的情势之力拓展本国权力,便于建构本国主导的国际体系。海洋话语国家在先期谈判和国际仲裁的基础上,推动国际社会进一步协调利益诉求、交换意见,促进条约或协定的签订与有效实施,从而建立由其所主导的国际秩序。

三、海洋话语与国际秩序互动的两个阶段

海洋话语和国际秩序的转变主要经历了欧洲主导时期和美国主导时期,不同时期两者之间的互动与流变具有不同的表征,并且美国主导时期延续至今。分析不同时期的发展特征可为我们研判态势趋向提供参考和借鉴。

(一)欧洲海洋话语与欧洲主导国际秩序的时期

欧洲海洋硬话语,以海洋科技、海洋军事等硬话语因素在葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等海洋强国兴衰历程中的效用和价值为主要呈现。葡萄牙和西班牙先后在1487年和1492年资助迪亚士(Bartolomeu Dias)和哥伦布(Christopher Columbus)开辟新航路,开展地理大发现运动。两国于1494年签订了《托尔德西里亚斯条约》,在佛得角群岛以西370里格处划出一条连接南北两极的经线,规定在线东已经发现的和将被发现的土地归葡萄牙占有,线西的归西班牙。这标志着“全球视野”或“世界体系”的开端。[15]荷兰凭借战争手段通过尼德兰革命获得独立地位,抢占西班牙和葡萄牙在东方的商业势力。后经《威斯特伐利亚和约》规定,荷兰成为独立国家并开始极力拓展海外殖民地。通过海外殖民地的建立,荷兰明目张胆地进行海外殖民掠夺和白银搜刮。荷兰海洋军事实力、舰艇坚实度等海洋硬话语得以增强,进而确立起海洋霸权。17世纪,荷兰在商业、海洋和殖民掠夺等各方面拥有强过他国的优势,成为“海上马车夫”。但是,荷兰本国资源比较匮乏,缺乏开展工业革命的基本条件,到了18世纪荷兰的海洋霸权便开始衰落。

英法百年战争之后,英国对欧洲大陆推行“大陆均势”政策,将本国发展和战略拓展的目光转向了大洋,发展海权、拓展海外市场。英国资产阶级革命胜利后,资本主义工业得到迅速发展,使其能在对外贸易中立于不败之地,这是英国能够取代荷兰海洋霸权地位的根本原因。[16]庞大的海外殖民地和海外市场为英国工业经济实力增强奠定了基础,进而为其增加军费投入、提升军备水平、发展具有全球辐射能力的海军舰队提供了充足保障,便于英国掌握最大限度的制海权。以战舰吨位为例,1900年英国战舰吨位是106.5万吨,法国是49.9万吨,俄国是38.3万吨,美国是33.3万吨,英国的战舰吨位大体上相当于法俄美三国之和;1910年英国战舰吨位是217.4万吨,法国是72.5万吨,美国是82.4万吨,俄国是40.1万吨,英国一国的战舰吨位大于法美俄三国之和。[17]工业资本是英国主导国际秩序的重要条件,海洋话语为英国霸权提供内在支撑和多元助力。

通过比较可以发现,葡萄牙、西班牙霸权时期,世界格局并未真正形成,其主导的国际秩序更多的是欧洲区域的秩序,宗教、殖民、掠夺在其主导秩序中的作用是极为突出的。荷兰霸权时期,凭借其商业和金融业超强实力,在全球范围内建立殖民地和贸易据点,以掠夺资源和财富,进而提升国家海洋实力。英国霸权时期,当时的国际秩序主导权并非英国一国独占,其竞争对手和权力瓜分者多于以往,通过维也纳会议所建构的国际秩序,力量均势和权力有序分配的特征更为明显。

欧洲海洋软话语,以荷兰《海洋自由论》和英国的重商主义为代表。宗教在欧洲中世纪社会秩序和新航路开辟中有着极为突出的作用,教皇的训谕和裁决是葡萄牙和西班牙两国进行海洋扩张的重要思想工具。葡萄牙和西班牙两国有着浓厚的天主教热情,将开拓海洋视为宗教扩张的工具,宗教因素亦是其谋求海洋霸权的重要驱动力量。譬如,1492年哥伦布发现美洲新大陆后,罗马教皇亚历山大六世(Alexander VI)接连颁布4条通谕,将新发现大陆的土地赐给西班牙国王,西班牙则需要帮助教皇向海外殖民地派遣传教士。可见,在一定程度上,教皇的此类通谕在当时可以成为两国进行海外扩张、谋求海洋霸权的基本法律依据和重要软话语支撑,并与本国的殖民开辟、财富扩张、资本积累等互为依托和补充,进而确立由其所主导的海洋秩序。

《海洋自由论》为荷兰参与远洋贸易提供了思想依据,为确立其主导的海洋秩序供给了观念力量。雨果·格劳秀斯(Hugo Grotius)于1603年前后撰写的《捕获法》因故未能出版,1609年其中的第12章单列出来以《海洋自由论》予以发表,其中的主要思想对其后期国际法思想的发展、成熟及国际法原则的奠定打下了坚实的基础。[18]格劳秀斯“海洋自由”为荷兰海洋实力发展和海外贸易拓展提供了法律上的依据,与荷兰强硬的海洋军事能力互为支撑,打破了葡萄牙对东印度洋群岛航线和贸易的垄断,为海外殖民扩张奠定充实基础,从而确立荷兰霸权地位。

重商主义原则极大地助长了英国人增强海洋霸权的欲望和信心,加快了构建重商帝国的步伐。英国先后于1651年和1660年两次颁布《航海条例》,尤以1660年的内容最为全面、限制更为严苛、影响最为突出。条例规定:“从1660年12月1日起,凡英属殖民地进口的商品或这些殖民地出口的商品,只能用英格兰、威尔士、爱尔兰或英属殖民地的船只装运,且上述船只的船长及至少四分之三的船员应当是英国人。”[19]《航海条例》使得英国确立重商主义理念,对外贸易得到发展,海上实力逐步增强。英荷间的3次战争,虽是各有胜败,但主导权是掌握在英国人手中的。经过战争,荷兰不得不接受了《航海条例》的诸多限制,海洋霸权地位被削弱。英国对荷战争的最初目标是打击荷兰的海外贸易,但是战争的结果却使它逐渐赢得了大西洋、波罗的海、地中海和加勒比海的制海权。[20]此后,荷兰在国际上的政治优势无可奈何地让位给英国了,外部扩张的意愿和能力大为降低。英国确立了在国际贸易中长期的优势位置,[21]建构起英国主导的国际秩序。

通过比较可以发现,葡萄牙、西班牙的海洋软话语与本国财富扩张、资本原始积累是互为依靠的,倾向于以殖民扩张和经济掠夺的方式直接且明确地达成战略目标,侵略性的海洋文化是其建构国际秩序的重要凭借。荷兰海洋软话语是资本与商业共同推动的,以经济发展和国家价值观为依托,侧重发挥国际法约对国家海洋战略与实践的保障作用。英国海洋软话语是凭借本国工业经济和先进技术而发展的,建立英国治下的海洋自由体系、开放发展的帝国主义霸权秩序是其重要追求。

(二)美国海洋话语与美国主导国际秩序的时期

美国海洋硬话语,以1922年《限制海军军备条约》确立英美海军战舰吨位同等地位、美国控制全球海上战略要道为主要标志。第二次工业革命推动美国国家实力得以不断增强,给国家战略和外交调适转向提供底气。20世纪初,美国总统西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)提出“罗斯福推论”,重申80年前的美国总统詹姆斯·门罗(James Monroe)1823年12月2日在国情咨文中提出“不容许欧洲列强干预美洲的事务”的“门罗主义”,成为美国涉外事务之转折点。同时,通过制定建造200艘军舰的庞大扩军计划,积极夺取太平洋各战略岛屿,开凿并控制巴拿马运河及加勒比海的海上战略基地,美国得以有能力重新改写世界地缘政治经济格局。1922年华盛顿会议期间,美国、英国、日本、法国和意大利5个海军强国签订了《限制海军军备条约》,主力舰总吨位比例为5.25:5.25:3.15:1.75:1.75,美国获得了与英国同等的海军实力地位,而且成功避免了与英国的直接冲突,美国获得创造性发展海军的空间和机遇。美国相继建立西印度洋舰队、太平洋舰队、南大西洋舰队等,发展了可以海陆空协同作战控制海岸的十分自信的军事能力。[22]1986年,时任美国海军作战部部长小约翰·莱曼(John Leman, Jr.)提出要控制曼德海峡、霍尔木兹海峡、马六甲海峡、苏伊士运河等16条海上战略要道并极力推动实施,以管控战略竞争对象的海上交通运输和海军力量行动,维护美国在全球战略要道的畅通与安全,提升美国全球战略格局的主动权与自由度。

美国海洋软话语,以“海权论”“边缘地带理论”“航行自由行动”以及“空海一体战”等为代表。阿尔弗雷德·塞耶·马汉(Alfred Thayer Mahan)在1890年出版《海权对历史的影响:1660—1783》,提出欲发展海权必须以强大的海军控制海洋,强调“赢得了制海权即意味着主宰世界”,并归纳出地理位置、自然结构、领土范围、人口数量、民族特点、政府特性等海权六大条件,以及产品、海运、殖民地等三要素。[23]在“海权论”的推动下,美国拓展海洋利益的意愿愈发强烈。1945年9月28日时任美国总统哈里·杜鲁门(Harry Truman)发布公告,宣称“邻接美国海岸的公海底下的大陆架底土和海床的自然资源属于美国,并受美国管辖和控制”,“在邻接美国海岸的公海区域建立渔业保护区”。[24]美国政府首次以国内法的形式对领海之外的大陆架及其自然资源提出权利主张,对美国海洋政策及外交具有重大影响。

尼古拉斯·斯皮克曼(Nicholas Spykman)把处于欧亚大陆“心脏”地带与海洋之间的边缘地区,例如欧洲沿海地区、中东阿拉伯沙漠地带、亚洲季风区等地区,称作“边缘地带”,“欧亚大陆的边缘地带必须被视作是位于大陆心脏地带和边缘海之间的一片中间区域。在海上势力和陆上势力起冲突时,这片区域能够成为一片巨大的缓冲地带”。斯皮克曼提出,“只有通过外交政策手段,使欧亚大陆的欧洲和远东地区无法出现一个具有压倒性优势的统治势力,我们国家的独立和安全才能够保持”。[25]在这一理论的推动下,美国先后与泰国、菲律宾、澳大利亚、新西兰、日本、韩国等签订安保条约,在欧亚大陆边缘地带建立桥头堡,以强大的海上力量完成对欧亚大陆的包围,以保障美国主导的欧亚安全架构的稳定。1979年卡特政府实施“航行自由行动”,具有军事行动、外交抗议以及与沿海国咨询磋商三重战略动机,被美国视为推行海洋政策的战略性工具。[26]2007年10月美国颁布《21世纪海权合作战略》,明确把全球航运自由确立为美国海权的基石,[27]航行自由原则得以延续。2010年2月,美国防部发布新版《四年防务评估报告》,公布“美国空军和海军正在共同开发一种新的‘空海一体战’概念,以打败拥有尖端‘反介入’和‘区域拒止’能力的所有对手”。[28]美国智库战略与预算评估中心发布两份题为《为何采取空海一体战》[29]和《空海一体战:启航点作战概念》[30]的分析报告,指出“空海一体战”以未来可能出现的中美军事冲突为情境设定,美国及其同盟体系必须能够抵抗住战争初期中国发动的大规模常规进攻,通过综合方式削弱其进攻造成的影响,以重新获得战略和战争的主动权。2019年6月,特朗普政府发布了《印太战略报告》,界定美国在印太的国家利益,提出印太战略部署,[31]美国战略诉求转向印太区域,积极构建印太新的规则、规范和制度,全力提升美国竞争力。[32]美国不断调适其海洋战略与实践,调整其海上力量布局,以建构全球安全网络架构。

概言之,海洋话语由欧洲到美国的转变,即海洋软硬话语要素的互动与流变,其转变大致如下。其一,海缘范畴扩展。海洋话语由欧洲场域范畴拓展为美国掌握战略优势的国际社会,涵盖场域和议题不断拓展。与此相应,欧洲主导时期的国际秩序可称之为泛欧洲秩序,美国主导时期的国际秩序才是辐射全球之秩序。其二,话语结构转变。欧洲主导时期是海洋硬话语为主导、软话语为辅助的结构,较多讲究海洋话语硬碰撞;美国主导时期海洋软话语更为突出,侧重以有效政策来经略全球海洋。而且,美国在一战、二战和冷战结束之后依据国际局势最新变动,适当调整其海洋战略资源投入和海洋话语优先诉求,以巩固其权势领先地位和建设其主导秩序架构。其三,话语主体变迁。欧洲主导时期海洋话语主体主要以葡萄牙、西班牙、荷兰和英国等为主,主要是其海洋观念、战略和外交等关系处理与利益协调。美国主导时期尽管美国优势明显,但随着情势转变,冲击美国主导地位的行为体着实不少,美国需要关注的对象和层面愈发复杂。所以,美国倾向于霸权护持,借助代理人战略、设置桥头堡,以延续主导优势。与欧洲主导时期相比,美国主导时期海洋话语其包含层面更为复杂、实施方式更为多元、霸权控制更为巧妙以及秩序建构更为务实。

四、海洋话语与国际秩序转变互动的第三个阶段?

当今世界正经历的“百年未有之大变局”是深刻的,带有突破性、转折性和综合性的特征,涉及的层面是非常复杂的。[33]海洋话语作为国际秩序转变的风向标,是否也在经历新的态势变迁呢?是否出现了海洋话语与国际秩序互动的第三个阶段?我们需对此有一个系统客观的分析。

(一)海洋话语主体和内涵的拓展与变化

当今世界,“逆全球化”思潮涌动,单边主义、保护主义之风日盛,不平等、碎片化、壁垒化政策和实践纷呈反复。“西方缺失”与“东方迸发”的情势似是愈发显著,国际秩序变得更为多元、复合,[34]随着海洋战略价值和竞争性不断凸显,海陆之间的联结性和模糊性不断加强,“泛海洋时代”到来。囿于历史沉疴、海陆冲突谶语以及对抗性海权思维,全球诸多海域其海事冲突解决的难度非常大,海洋外交与秩序在法律条约、国家状态、领土状态等方面均处于“不正常”状态,而各国海洋实力却在高速增长,均按照本国发展意愿和战略需求、以其认为“正常”的方式开展实践活动,海洋态势和话语格局在多维变迁。

第一,全球海洋世界权力多极化趋势明显,海洋硬话语正在呈现新格局。基于“海洋命运共同体”的逻辑,海洋话语主体已包含国家与组织、人与海洋生物以及海洋非生命等多元主体,[35]多元主体的利益诉求和空间要求复杂,海洋世界多极化趋势明显。其一,海洋军事、海洋科技、海洋商业构成的海洋硬话语,正在呈现一种有利于中国、印度等新兴国家的转变,新兴国家逐渐成长为全球海洋治理和海洋话语格局中的重要角色。新兴国家在实践中注重海洋治理制度设计、海上力量发展与海洋外交的平衡、同步开展,[36]海洋霸权主义和强权政治愈发难以行得通。[37]其二,海洋国家之间在海洋战略优先诉求与海洋发展理念等的争夺不断显现,沿海国与非沿海国之间在海洋开发利用与生态环境保护上的矛盾不断激化,海洋硬话语结构中的关系调和与框架重设的要求和意愿愈发明显,这均是摆在全球海洋事务主体面前的紧迫议题,需要采取恰当的理念和实践予以妥善处理。其三,以北极原住民为代表的土著居民,其作为区域海洋事务及其治理的实地感受者和亲身经历者,在处理区域海洋问题特别是气候变化、环境污染等非传统安全问题上,其认知与感受已成为海洋话语的重要部分。土著居民所代表的公共外交力量和因素将成为全球海洋话语格局的重要构成,给国际海洋秩序演变提出更为多样的愿景要求。

第二,海洋话语议题领域多样化发展,海洋软话语正在呈现新态势。近几年,海洋力量新格局、海洋外交新关系、海洋战略新认知、海洋话语新内涵、海洋秩序新塑造等愈发显著。其一,军事因素在海洋话语中的分量在下降,海洋经济和科技发展的比重在逐渐提升,高新技术、信息化、智能化技术和手段在海洋领域的作用加强,战略性海洋新兴产业的价值凸显。其二,海洋话语争夺已经逐渐延伸至深海,深海大规模探索及开发日益进入各海洋大国的发展与科技议程。外交折冲和法理斗争正成为获取权力、利益和话语权的主要形式以及国际海洋政治的主要内容。[38]其三,以资源开发和航道利用为代表的北极地区地缘新特征致使北极地区在世界范围内形成一个新的利益与权力空间,国际社会对北极地区新增利益与权力进行分配,构成以北极事务为主要内容的国际政治。其四,“国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用国际协定”(The Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, 简称BBNJ)谈判,以及“国际海底资源开发规章”制定等重要国际海洋立法稳步推进。最后,制度性海洋话语权在不断强化,各国在海洋治理领域规则制定和议题设置方面的重视度和参与度不断加强,规则竞争和能力建设的态势会持续增强。

(二)国际海洋新秩序的建构可能与阻力

近些年,全球海洋治理机制碎片化、利己化特征明显,国际海洋秩序之规则和范式竞争趋于激烈。海洋资源开发、战略价值凸显与海洋生态环境保护、生物多样性维护之间的矛盾大有加剧之态,给海洋事务及其治理、海洋利益分配及其协调等均提出了新的任务与诉求,需要国际海洋法在今后的发展中予以回应和满足。然而,作为普遍规则的习惯国际法在全球海洋治理过程中的作用非常有限,无法满足构建稳定的国际海洋法律秩序、治理全球海洋的现实需要。[39]《联合国海洋法公约》作为海洋政治博弈与多方折中调和的产物,不可避免地存在诸多问题和缺陷,且与大陆架界限委员会、国际海底管理局、国际海洋法法庭等存在多重挑战,[40]难以有效应对全球海洋事务的迅疾变化。

推动全球海洋治理深度开展,更好契合国际变局时代新需要,是海洋蕴含特质、海洋秩序现实考量的内在要求,所以,亟需构建国际海洋新秩序。遵循共同价值、推进共同安全、实现共同利益、形成共同情感应是国际海洋新秩序的重要方面。国际海洋新秩序的发展演变将推动国际秩序新转变的发生,其发展过程中的动力与阻力也将是国际秩序转变的影响要素。特别是在中国海洋实力和话语分量增强、美国维持国际秩序平衡稳定的意愿和能力下降、国际秩序维持和调整的考量因素复杂化等的影响下,国际海洋新秩序的建构可能与阻力在同步增强。

中国海洋经济长期持续增长,海洋商业逐渐遍布全球,航母、舰艇数量持续增加,海洋科技已获得显著进步,海洋硬话语在持续增强。2018年全国涉海就业人员3684万人,海洋经济总值83,415亿元,比上年增长6.7%,占国内生产总值9.3%。[41]“蛟龙”号、“海龙”号、“潜龙”号等高新深海装备投入使用,“海洋石油982”成功下水,海洋经济与科技已取得重要进展。中国提出“一带一路”倡议,提倡共商、共建、共享的原则,超越了传统的“霸权”思维和“权力决定利益”的地缘政治思维。国家海洋局于2017年提出构建“蓝色伙伴关系”倡议,已建立起包括小岛屿国家在内的全球性蓝色伙伴关系。习近平主席于2019年提出“海洋命运共同体”理念,体现了全球海洋治理领域的中国智慧与责任担当,是一种超越国家海洋利益的关切;指明和平、合作、和谐、共赢的海上国际关系是发展趋向,致力于推动国际海洋法律秩序的良性发展,推动全球海洋合作事务的广泛开展。

美国主导的海洋话语和国际秩序业已延续至今,然而,美国并没有通过有效的、常规的利益动态调整机制来协调秩序内部存在的矛盾或纠纷,[42]而是满足自身利益诉求和话语现实,在面对新的利益诉求时存在反应的滞后性和调整的惰性。这不利于秩序内部关系的协调、矛盾的缓和以及安全的建构。在当今世界,全球层面亟需构建一个容纳传统海洋强国、新兴海洋国家和部分非政府组织的新的海洋秩序。国际海洋新秩序需反映海洋事务主体共同的发展需求,体现海洋世界多极化的趋势,契合“泛海洋时代”的现实,满足海洋多元、均衡、可持续发展的态势。尤为引人注目的是,在历史沉疴和现实考量的多维影响之下,中美全球海洋竞争态势愈发凸显。美国认为中国海洋实力发展和海洋话语的增强是对其主导的海洋秩序的挑战,会冲击其苦心孤诣构建的全球海洋同盟体系和网络安全架构,全力建构以围堵中国为目标的海上同盟体系。中美关系成为国际海洋秩序演变的关键因素,国际海洋新秩序的建构将在中美全球竞争关系框架下展开。

(三)中国踏实构建海洋话语的方略选择

在国际变局时代,中国海洋战略实施和海洋话语建构所面临的内外部环境和战略情势比以往更为复杂,所需要承担的风险和责任也更多。中国需要结合当下海洋态势转化的实际情况,优化中国海洋战略,树立新海洋安全观,踏实构建海洋话语。以更大的“战略定力”和“战略自信”全面构建“海洋命运共同体”。

第一,明确中国有限海权的原则和需求,全面实施有限性海陆双向战略。首先,国内层面上,中国要在深谙自身国情、借鉴历史经验、把握世界大势的基础上,全面推进新时代中国海洋战略,更系统地实施海陆联动战略。依据情势实际发布《国家海洋基本法》,继续完善全国上下联动的海洋发展机制体系,实现海洋经济和产业体系持续创新发展,建立具有中国特色的海岸警卫队系统以及现代化海军、完善全域作战系统,在实力增长和话语诉求之间寻求平衡。其次,国际层面上,中国要对海洋战略实施与海洋外交拓展进程中可能的挑战做好前瞻性预判和有效性预防。中国需要审慎处理与主导国之间的战略关系,减少和避免对抗性或破坏性竞争,保持竞争的可控性和发展的包容性,促进良性的话语互动与战略互信;应善于团结和自身海洋话语诉求契合度比较高的新兴国家和发展中国家,与他们一道推动国际秩序的适度调整,使之更为包容且多元;尽力缓解国际社会对中国实力增强和话语诉求的疑惑和恐惧,通过提升顶层外交和拓展二轨外交等,使他们增强对中国政策动机和原则目标等的正确认知,共寻全球海洋合作和话语实践拓展之路。

第二,全面把握中国海洋话语的不足,以创造性方式聚焦海洋软话语发展。首先,国内层面上,政府和民众均应重视海洋文化在国家海洋战略、海洋事业发展以及海洋外交拓展中的重要性,制定并实施完善可行的国民海洋意识发展规划,树立契合海洋新秩序和话语现实的海洋价值观。[43]进一步实施“一带一路”倡议和构建“海洋命运共同体”,加强舆论引导、创造和谐环境、完善国家战略和引领国家实践。建立完善高度契合现实需求的中国海洋智库和成熟完备的媒体系统,正确及时地传达中国海洋话语的合理诉求、缓解国际社会对中国海洋话语的偏颇认识,为国家海洋战略与实践提供全方位舆论支撑,保障国家海洋事业的长远发展。其次,国际层面上,努力提升在国际海洋规则制定中的参与度,增强中国在国际海洋新秩序发展、议题设定以及结构设计中的优势地位。深切掌握现有国际海洋规制的条文规范,利用规则维护我国正当海洋权益和拓展海洋话语空间,及时有效且合理地开展必要的法理斗争。在“国际海底资源开发规章”制定过程中应发挥“引领国”的作用,[44]塑造国际海洋法律秩序优化所需的制度和环境。在国际海洋新约文起草、国际海洋新规范确立以及国际海洋新秩序建构中彰显中国角色以及中国引领,逐步构建中国在海洋法发展中的话语权。[45]

在国际变局时代,对海洋话语和国际秩序的未来走向有正确的大趋势研判是很有必要的,应正确评估改变和维护国际秩序的成本与风险。[46]建构战略平衡、动机平衡、风险平衡以及收益平衡的国际海洋新秩序,建构契合多数国家发展意愿并为它们所普遍接受的、更具战略信任与平衡态势的国际海洋新秩序应当成为国际社会的基本共识和共同追求,经济合作与文化互动协同发展才是促进国际安全与秩序稳定的理性选择。[47]海洋话语与国际秩序新转变的需求和阻力是前所未有的,国际社会达成战略共识、承担共同责任、开展共同行动很有必要。

五、结语

历史与实践表明,海洋话语是国际秩序转变的风向标,在欧洲主导和美国主导时期,海洋话语与国际秩序之间的联动是极为紧密的。海洋话语与国际秩序转变互动发展到现今时代,其流变表征不同以往。海洋话语因素的呈现与影响在内涵以及叙事主体方面的新态势愈发显著。随着“百年未有之大变局”深度发展和国际体系多维变迁,海洋战略与海洋外交在国家发展与国际格局中的分量在上升,海洋话语和国际秩序主体多元化、议题多样化、治理全球化的态势凸显,权力分配、价值目标与战略关系在国际秩序转变中的比重和角色更为突出。海陆之间界线愈发模糊、联动日渐凸显,“泛海洋时代”到来,结构性话语权和制度性话语权的比重和诉求均在上升,海洋世界多极化已成为基本现实。

国际秩序朝着更加公正合理的方向发展是必然的趋势和漫长的过程,其中的风险和挑战是我们必须要充分评估和妥善解决的。中国应把握好角色定位与策略选择,明确中国有限海权的原则和需求,全面实施有限性海陆双向战略。我们要结合当下海洋态势转化的实际情况,优化中国海洋战略,树立新海洋安全观,踏实构建海洋话语。中国应依循自身海洋实力的发展现实与合理前景,积极提供国际海洋新秩序构建所需要的公共产品,并谋求与自身贡献相契合的制度性话语权。中国的海洋话语构建,任重而道远。在国际秩序改善特别是国际海洋新秩序建构中,中国需要发挥重要引领作用,推动“海洋命运共同体”全球共建,推动全球海洋和平与发展。

注释:

[1] [英]赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治中的秩序研究》,张小明译,上海:上海人民出版社,2015年,第59页。

[2] Carlo M. Cipolla,Guns,SailsandEmpires-TechnologicalInnovationandtheEarlyPhasesofEuropeanExpansion1400-1700, New York: Minerva Press, 1965, 转引自[美]罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海:上海人民出版社,2019年,第97页。

[3][6][8][17] [美]保罗·肯尼迪:《大国的兴衰》(上册),北京:中信出版社,2013年,第283、148-156、212页。

[4][38] 胡波:《国际海洋政治发展趋势与中国的战略抉择》,《国际问题研究》2017年第2期,第93页。

[5] 张文木:《经济全球化与中国海权》,《战略与管理》2003年第1期,第86页。

[7][20] George Modelski and William R. Thompson,SeapowerinGlobalPolitics,1494-1993, London: Palgrave Macmillan UK, 1988, pp. 3-26, 206.

[9] [美]罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海:上海人民出版社,2019年,第105页。

[10] 曲金良:《海洋文化与社会》,青岛:中国海洋大学出版社,2003年,第49页。

[11] David Wilson and Dick Sherwood (eds.),Oceans Governance and Maritime Strategy, Sydney: Allen & Unwin, 2000, p. 3.

[12] 门洪华:《西方三大霸权的战略比较——兼论美国制度霸权的基本特征》,《当代世界与社会主义》2006年第2期,第64页。

[13] Wilhelm G. Grewe,TheEpochsofInternationalLaw, Berlin/New York: Walter De Gruyter, 2000, p. 129.

[14] George Modelski,LongCyclesinWorldPolitics, Seattle: University of Washington Press, 1987, p. 40.

[15] 刘小枫:《地理大发现与政治地理学的诞生》,《甘肃社会科学》2018年第5期,第67页。

[16] 陈文艺:《十七世纪后半期三次英荷战争的背景与后果》,《历史教学》1984年第1期,第38-40页。

[18] 马忠法:《<海洋自由论>与格老秀斯国际法思想的起源和发展》,《比较法研究》2006年第4期,第132-142页。

[19] “The Navigation Act of 1660 (13 September 1660)”, in D. C. Douglas (ed.),EnglishHistoricalDocuments, Vol. IX, Oxford: Oxford University Press, 1964, pp. 354-356, 转引自黄光耀:《论“复辟时期”英国重商主义殖民原则的确立》,《南京师大学报》(社会科学版)2017年第5期,第64页。

[21] James Rees Jones,TheRestoredMonarchy,1660-1688, Totowa: Rowman and Littlefield, 1979, p. 147.

[22] [美]兹比格纽·布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海:上海人民出版社,1998年,第31页。

[23] [美]马汉:《海权对历史的影响:1660-1783》,安常容、成忠勤译,北京:解放军出版社,2006年,第96页。

[24] “Explanatory Statement on the Proper Utilization and Development of Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf”,FRUS, Vol. Ⅱ, 1945.

[25] [美]尼古拉斯·斯皮克曼:《和平地理学:边缘地带的战略》,俞海杰译,上海:上海人民出版社,2016年,第54-58、79-80页。

[26] William J. Aceves, “The Freedom of Navigation Program: A Study of the Relationship Between Law and Politics”,HastingsInternationalandComparativeLawReview, Vol. 19, No. 2 (1996), pp. 259-326.

[27] U.S. Department of the Navy, U.S. Marine Corps, U.S. Coast Guard, “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower”, October 2007, http://www.navy.mil/maritime/MaritimeStrategy.pdf.

[28] U.S Department of Defense, “Quadrennial Defense Review Report 2010”, http://www.defense.gov/qdr/QDR%20as%20of%2029JAN10%201600.pdf.

[29] Andrew F. Krepinevich, “Why AirSea Battle?”, Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2010, https://csbaonline.org/uploads/documents/2010.02.19-Why-AirSea-Battle.pdf.

[30] Jan van Tol, Mark Gunzinger, Andrew F. Krepinevich, Jim Thomas, “Air Sea Battle: A Point-of-Departure Operational Concept”, Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2010, https://csbaonline.org/research/publications/airsea-battle-concept/.

[31] The Deparment of Defense, “Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region”, June 1, 2019, https://assets.documentcloud.org/documents/6111634/DOD-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-JUNE-2019.pdf.

[32] The Center for a New American Security, “Rising to the China Challenge: Renewing American Competitiveness in the Indo-Pacific”, December 2019.

[33] 张蕴岭:《对“百年之大变局”的分析与思考》,《山东大学学报》(哲学社会科学版)2019年第5期,第1-15页。

[34] [美]奥兰·扬:《复合系统:人类世的全球治理》,杨剑、孙凯译,上海:上海人民出版社,2019年,第1-12页。

[35] 张景全:《“海洋命运共同体”视域下的海洋政治研究》,《人民论坛》2019年8月下(特),第110-113页。

[36] 葛红亮:《新兴国家参与全球海洋安全治理的贡献和不足》,《战略决策研究》2020年第1期,第46页。

[37] Muhammad Zarrar Haider, “Impact of Naval Technology on Employment of Maritime Power”,DefenseJournal, Vol. 17, No. 9 (2014), pp. 45-46.

[39] 姚莹:《“海洋命运共同体”的国际法意涵:理念创新与制度构建》,《当代法学》2019年第5期,第139页。

[40] 金永明:《论海洋法的发展与挑战——纪念联合国成立70周年》,《南洋问题研究》2015年第3期,第1-10页。

[41] 自然资源部海洋战略规划与经济司:《2018年中国海洋经济统计公报》,2019年4月,http://gi.mnr.gov.cn/201904/t20190411_2404774.html。

[42] 刘丰:《国际利益格局调整与国际秩序转型》,《外交评论》2015年第5期,第57页。

[43] 孙凯、吴昊:《关于构建中国海洋话语权的思考——以南海“981”钻井平台事件为例》,《中国海洋大学学报》(社会科学版)2017年第1期,第26页。

[44] 杨泽伟:《国际海底区域“开采法典”的制定与中国的应有立场》,《当代法学》2018年第2期,第26-27页。

[45] 洪农:《国际海洋法治发展的国家实践:中国角色》,《亚太安全与海洋研究》2020年第1期,第1页。

[46] 唐世平:《国际秩序变迁与中国的选项》,《中国社会科学》2019年第3期,第199-201页。

[47] 张景全:《区域化与安全化悖论及其视域下的周边安全》,《南洋问题研究》2018年第1期,第28页。