英语世界《文心雕龙》理论范畴“比兴”的译释研究*

□ 戴文静

东西方文化和思想交汇的过程中,蕴涵着无尽的精妙与误读。如何识解这些精妙与误读成为当下汉学研究的重要议题。

“比兴”是我国近三千年诗歌创作史上常用的传统手法,也是中国古代诗学中最重要、文化特色最鲜明的范畴。然而到汉代的《毛诗序》之前都未对之做出较为具体的说明。(1)李泽厚、刘纲纪:《中国美学史》(下),合肥:安徽文艺出版社,1999 年,第626 页。汉代的郑众、郑玄,晋代的挚虞等人的解释,或太泛,或太窄。(2)陆侃如、牟世金:《刘勰和文心雕龙》,上海:上海古籍出版社,1978 年,第65 页。刘勰在《文心雕龙·比兴》篇中首次具体、系统地论述了这一问题,并对其做了初步总结。国内外学界有关比兴的论述聚讼纷纭,但从理论范畴探讨《文心雕龙·比兴》理论范畴在英语世界的译释研究鲜有面世。事实上,比兴在中国传统文论传统中都有着极其复杂的历史内涵,一旦翻译,相互错位性意义切割和定位,往往会导致理解上的歧义和偏误。基于此,本文考察并解构英语世界言述场域中比兴的误读与局限、合理与创见。

一、《文心雕龙·比兴》英译所引发的学术思考

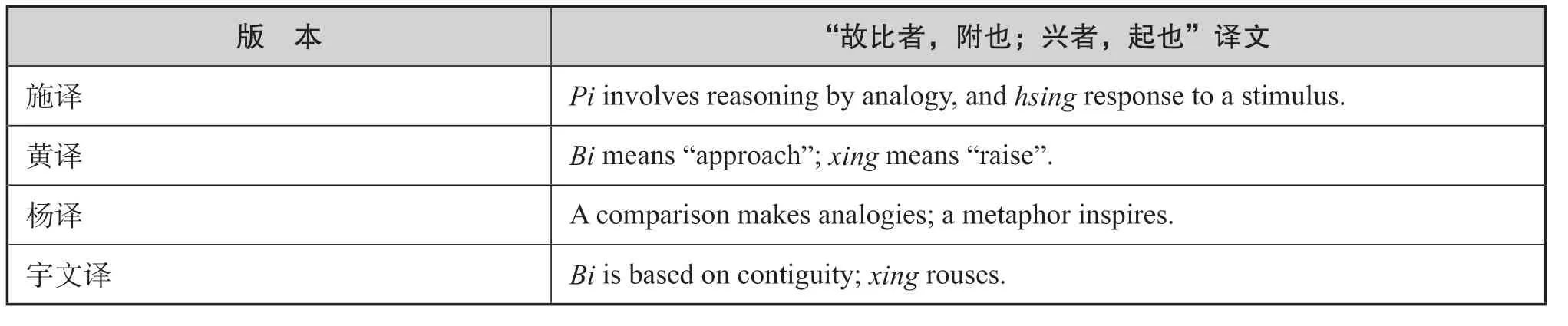

安德烈·勒菲弗尔(André Lefevere, 1946—1996)曾指出作为“元文学”的文学理论,它的目标是科学地提出假说,并建构尽可能广泛适用于各类主体的理论。对此,翻译可成为进入“元文学”的第一门径。至少在可证伪的层面而言,翻译比文学批评的语言更为清晰、科学,因为译本中不会出现文学批评中可能存在的含糊遁词,(3)A. Lefevere, “Some Tactical Steps Toward a Common Poetics, ”Xinya Xueshu Jikan, 1978, p. 15.正如费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure, 1857—1913)曾指出,任何语言符号都在与其他符号的差异中见出其含义。(4)张隆溪:《阐释学与跨文化研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014 年,第143 页。因此,我们先从翻译的文字层面切入,考察《文心雕龙》三部全译本(5)三个全译本分别是:Vincent Y. C Shih(施友忠),The Literary Mind and the Craving of Dragons: A Study of Thought and Pattern in Chinese Literature. New York: Columbia University Press. 1959; Siu-kit Wong(黄兆杰),Allan Chung-hang Lo(卢仲衡)and Kwong-tai Lam(林光泰),The Book of Literary Design. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1999;Yang Guobin(杨国斌),Dragon-Carving and the Literary Mind. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2003.,即施友忠译本(以下简称“施译”)、黄兆杰(Siu-Kit Wong)译本(以下简称“黄译”)和杨国斌译本(以下简称杨译)以及宇文所安(Stephen Owen)节译本(1)Stephen Owen, Readings in Chinese Literary Thought. Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1992, pp. 187—330.(以下简称宇文译)和《哥伦比亚中国文学史》(The Columbia History of Chinese Literature)中《比兴》(梅维恒译,以下简称梅译)(2)Victor H. Mair(梅维恒), The Columbia History of Chinese Literature. New York: Columbia University Press. 2000. p. 46.篇名及理论范畴“比兴”定义的英译表达。如表1、表2 所示:

表1 《文心雕龙·比兴》篇名英译

表2 《文心雕龙》“比兴”定义的翻译

首先,从语义结构来看,在《文心雕龙·比兴》的各类英译中,只有施译在标题中将“比兴”整体译成“Metaphor(隐喻)”,并在尾注中补充了“比兴”篇名的音译。依照刘勰《文心同佳龙·比兴》篇中所言“比显而兴隐”的说法,他认为此处“比”为“明喻”,“兴”为“隐喻”。其他四位译者均将“比兴”分译成两个相互独立的概念。其次,从语义性质而观,“比”的英译分歧主要集中在选词的侧重点上。宇文译和梅译选译“Comparison(对比)”一词,主要侧重于“比”这种艺术表现内容,是“以彼物言此物”的喻类之言。施译则突出了“比”和“兴”二者的喻体性质,而黄译采用音译,并未对“比”和“兴”做实质区分。再看“兴”的英译,施译和杨译理解为“隐喻”,而梅译和宇文译一致,均将“兴”译为“Affective Image(情感形象)”。最后,从语义内涵而观,“比兴”定义的英译分歧主要为“比”侧重类比还是毗邻之意,“兴”是外部刺激反应还是内在兴起。综上所述,从理论范畴探讨《文心雕龙·比兴》英译的分歧集中于以下三个问题:第一,“比兴”究竟应被看作一个整体概念还是两个各自具有独立意义的概念;第二,《文心雕龙》中“比兴”的本义究竟侧重于艺术内在内容还是外在表现形式;第三,“比”和“兴”的意义界定分别是什么。这就涉及“比兴”的语义结构、语义性质及语义内涵三个层面内容。下文将从这三个层面展开论述,从而厘清上述三个问题。

二、比兴语义结构层面的义界阐释

针对上述第一个问题,王元化曾指出:

根据刘勰的说法,“比兴”含有二义。分别言之,比训为“附”,所谓“附理者切类以指事”;兴训者为“起”,所谓“起情者依微以拟议”。还有一种意义则是把“比”“兴”

二字连缀成词,作为一个整体概念来看。(1)王元化:《文心雕龙讲疏》,上海:上海三联书店,2012 年,第158 页。那么,“比兴”究竟该做何解?

《周礼》记有大师教“六诗”的古制,《诗大序》称之为《诗》之“六艺”。《文心雕龙·比兴》篇即以此发端。(2)涂光社:《〈文心雕龙〉范畴考论》,北京:中国书籍出版社,2019 年,第367 页。开篇即所言“《诗》文宏奥,包韫六义”。刘勰认为《诗经》重视讽刺作用,比兴并用的做法也值得推崇。周振甫指出刘勰在《比兴》篇中讲的是比喻和起兴这两种修辞手法。(3)周振甫:《文心雕龙今译》,北京:中华书局,2013 年,第323 页。“比”即辞格中的比喻,“兴”是托物起兴,所托之物跟起“兴”的事物倘有关系,也带有辞格中比拟的含义。除这两格外,刘勰在《比兴》篇中还提到一格,即“比兴”的借代格。(4)周振甫:《中国修辞学》,北京:商务印书馆,1999 年,第77—78 页。刘勰认为《诗经》《楚辞》皆以兴义为主,比兴结合,故而成为优秀作品,而汉赋仅靠类比堆砌而鲜用兴,所以成就不高。(5)张少康:《刘勰及其〈文心雕龙〉研究》,北京:北京大学出版社,2010 年,第189 页。他说:“楚襄信谗,而三闾忠烈,依《诗》制《骚》,讽兼‘比’、‘兴’。炎汉虽盛,而辞人夸毗,诗刺道丧,故兴义销亡。于是赋颂先鸣,故比体云构,纷纭杂遝,倍旧章矣。”(6)《文心雕龙今译》,第326 页。这里刘勰认为屈原在《离骚》中运用的“比兴”手法,是“依《诗》制《骚》,讽兼‘比’、‘兴’”,是将“比兴”并称为一种表达手法。后世辞赋从《离骚》的“比兴”发展而来,讽兼比兴,将“比兴”也视为一种手法,即辞格中的借代格。然而借代与譬喻(比喻)、比拟不同:譬喻与被譬喻两个事物必须有一点极其相似,且两个事物又必须在整体上极不相同;比拟则是将人拟物(以物比认)和将物拟人(以人比物),说明事物间必有类似点;而借代则指所说事物同其他事物没有类似点,只有不可分离的关系,可借事物名称代替所说事物。(7)陈望道:《修辞学发凡》,上海:上海教育出版社,1997 年,第75—117 页。可见,三者性质上根本不同,分属不同的修辞格。因此,此处借代格的“比兴”已背离《诗经》中“比兴”原指“比”和“兴”两种不同表达手法的本义。刘勰批评汉代以后的辞赋家“日用乎‘比’,月忘乎‘兴’,习小而弃大,所以文谢于周人也”,认为他们卑躬屈节,大量运用借代格的比体而忽视兴义,忘记了诗歌的讽刺意义,刘勰对由此所造成的“诗刺道丧,兴义销亡”现象表示不满,并认为这就是汉以后的诗歌远不如周代的原因。综合而观,刘勰深受儒家“温柔敦厚”诗教影响,他的“比兴”观实则承继于《诗经》的“比”和“兴”,但这并不意味着可以否认“比”和“兴”二者间的辩证联系。从语义结构看,创作论中有的篇名把两个具有不同意蕴的字组合成一个新的概念,但它们往往是偏正关系,前字用以修饰后字,如神思、丽辞、夸饰等,而此处的“比”“兴”分属两种不同的修辞手法。经考察,表1 中五位译者在文中都采用了将“比兴”分开翻译的方式,对于赞语中“比兴”连用的翻译,施译本也是分开翻译的,而且在1959 年哥伦比亚大学出版社和1969 年中国台北中华书局出版的前两版英译本中,施友忠都曾将“比兴”分开翻译,译为“Metaphor and Allegory”(比喻和寓言)。可见,为避免歧义,《比兴》篇名翻译时将“比”和“兴”看作两个独立概念加以理解则更为清晰。

三、“比兴”语义性质层面的义界阐释

论及第二个问题,即“比兴”的语义性质。学界普遍认为“赋”“比”“兴”源自战国时代学者总结《诗经》的艺术经验而提出的一组美学范畴。与铺陈直述的“赋”所不同的是,“比”和“兴”的表达方式是间接的,它们借物的描绘进行间接的艺术表达。历史上从爻辞中的歌谣可知,夏禹时代就已开始运用“比兴”手法。《周易》的卦象和卦爻辞就和诗的“比兴”有相通之处。“比兴”和《周易》中八卦及由此演绎出的六十四卦的卦象,都有用符号来摹拟、象征自然事物这一特点。(8)张少康:《先秦诸子的文艺观》,上海:上海文艺出版社,1981 年,第16 页。章学诚在《文史通义》中就曾指出这一点,他在《易教下》中说:“易之象也,诗之兴也,变化而不可方物矣。”又说:“易象通于诗之比兴。易象虽包六艺,与诗之比兴,尤为表里。”(1)章学诚:《文史通义》,上海:上海书店,1988 年,第5—6 页。可见最早的“比兴”与艺术的形象思维密不可分。汉人重训诂,常以语言学要素去说《诗》,所以他们常常为训诂所局限,忽视文学要素,易把《诗》中的“兴”说成是“比”。(2)徐复观:《中国文学精神》,上海:上海书店,2006 年,第31 页。如经东汉经学家郑玄解释,“比”“兴”都成了用比喻表现政治伦理的“义理”的一种手段,由此,“兴”义湮没。(3)叶朗:《中国美学史大纲》,上海:上海人民出版社,1985 年,第91 页。“比”和“兴”的区分更加缠夹。

刘勰试图在《文心雕龙·比兴》篇中阐明二者的差异。他说,“比”为“附理者切类以指事”,“兴”为“起情者依微以拟议”,这样“比”则“畜愤以斥言”,“兴”则“环譬以托讽”。从这一释义可推出二者产生的根本区别在于:“比”以“理”生,“兴”以“情”立。下文将从诗歌的本质,即诗歌中“心(情意)与物(形象)”间的不同关系,进一步阐明这一区别:“比”经由主体的情感反省而来,“兴”则是由主体感情的直抒而至。徐复观指出:

比,有如比长絜短一样,只有处于平行地位,才能相比,只有经过意匠经营,即是理智的安排,才可使主题以外的事物,也赋予与主题相同的目的性,因而可与主题处于平行并列的地位。(4)《中国文学精神》,第26—28 页。

可见,“比”的产生是经由理智的“意匠经营”,即由已说出的事物与联想并未说出的主题间需经理路联结,才能达到加强主题的功效。“兴”则不同,它是一种情感的反省,兴述之物是经由情感直接活动引入,无须理路联结。因此它与主题的关系不是平行并列,而是先后相生。就“心”与“物”间的先后而言,经过意匠经营的“比”,有人为有意的“借物为喻”的目的在先,因此是“心在物先”,借“比”拟物;而直抒胸臆的“兴”,没有理性思考夹杂其间,自然无意的感发是“物在心先”,触物而“兴”。刘勰所言“比显而兴隐”中的“兴”实际已超出理性领域,它的运行机制是“隐”的,它实施于“内”,直接作用于“情”,无须用理性加以调节。(5)宇文所安著,王柏华、陶庆梅译:《中国文论:英译与评论》,上海:上海社会科学院出版社,2003 年,第266 页。所以刘勰在《文心雕龙·比兴》篇中说:“诗人之志有二:起情故‘兴’体以立,附理故‘比’例以生。”

“比”者有意,“兴”者无心。有意者比附分明,借物喻事,故显;兴系无意者的无端流露,感物以起情,故隐。“比”和“兴”皆喻而体不同:“比”者两相譬况,辞决旨显;“兴”者兴会所至,言在此而意在彼,辞微旨远。正如刘勰所提“比显兴隐”,此为二者迥异之关键。然而“比”和“兴”二者虽末异而本同,二者同为诗歌的间接表达方式,都有“拟容取心”的共质。无论“索物托情的以物比物”或“触物起情的以物兴情”,都托物寓情,即通过具体的物象表达抽象的情思。

事实上,“比兴”不仅是艺术表现方法,也涉及诗歌艺术的本质因素。正如王元化所说:

“比兴”之所以对诗歌产生重要意义,正因为本质上它是两个维度意义的共同作用结果:从思维方式看,它们同源于形象思维,着眼于物我关系;从诗歌创作看,它们又属于艺术表现手法,着眼于譬喻。前者是反映诗歌本质的内在方面,后者反映的是诗歌的外在方面。(6)赵沛霖:《诗经研究反思》,天津:天津教育出版社,1989 年,第294 页。

由此可知,“比”和“兴”的语义性质既含有艺术内在的表现内容,又含有艺术的外在表现形式。

四、“比兴”语义内涵层面的义界阐释

针对第三个问题,本文从比较诗学视角切入,对“比兴”的具体语义内涵加以区分阐析。学界对“比”的语义内涵有较为统一的认识,大多认为“比”之喻与西方诗学中的隐喻类似。事实上,这一观点需放入中西诗学大背景中加以考证。从词源上来看,“metaphor”(隐喻)源自希腊语“pherein”(转送、传递)和“meta”(变化、变换),具有转移、运送之意,即从喻体转移到本体,从能指转移到所指。(1)J. A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory (5th edition). Massachusetts & Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, p. 432.亚里士多德将隐喻视为名称的转移,即以属喻种,以种喻属,以种喻种和彼此类推。(2)参看亚里士多德著,陈中梅译:《诗学》,北京:商务印书馆,2014 年,第149—150 页。西方对隐喻的描述侧重隐喻内部能指所指间的内在张力,而中国诗学中的“比”字的种种来源暗示其内部的契合与互补。(3)Michelle Yeh, “Metaphor and Bi: Western and Chinese Poetics,” Comparative Literature, Vol. 39, No. 3, 1987, p. 246.《说文解字》释“比”之本义:“比者,密也。二人为从,反从为比,凡比之属皆从比。”(4)(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《〈说文解字〉 注》,上海:上海古籍出版社,1981 年,第691 页。“比”卦是《周易》第八卦,为坤下坎上。坎为水,坤为土。“水性润下”与“土性沉淀”一样都具有“向下”的相同特性,且“地得水而柔”“水得土而流”,因此它们具有互补、相联、相谐的关系。实际上,“比”为譬喻(又称比喻),即借彼喻此。《文心雕龙·比兴》篇云:“比者,附也。附理者,切类以指事,附理故‘比’例以生。且何谓为‘比’,盖写物以附意,飏言以切事者也。”刘勰认为“比”即譬喻。选用事物打比方,所谓“比附”,以近似者相比,用打比方来说明事物,切取类似点以指明事实。所谓“写物以附意,飏言以切事”,指的是借描绘外在事物以譬喻内在事理。刘勰将“比”分作两类,即“比义”与“比类”。“比义”是指以事义相比附,即以具体事物譬喻抽象义理。“比类”是指以事类相比附,即以具体事物譬喻具体的形貌。刘勰抽取《诗经》的两个辞例:“麻衣如雪”“两骖如舞”予以说明。(5)沈谦:《文心雕龙与现代修辞学》,台北:文史哲出版社,1992 年,第24—25 页。刘勰接着对“比”之取材做了界说,他认为比喻这种手法,在用作比方的事物上没有一定,大致可分四类:“喻于声,方于貌,拟于心,譬于事”,即有的比声音,有的比形貌,有的比心思,有的比事物。这四种中前二者是以具体事物譬喻具体的形貌,属于“比类”,后二者是用以具体事物譬喻抽象义理,属于“比义”。这里“比”的适用范围比隐喻的现代用法严格得多,它与同源词“喻”合用,以描述喻旨过程(allegorical reference),或题旨过程(topical reference),也就是间接指涉政治或个人情况。(6)《中国文论:英译与评论》,第660 页。

从符号学视角看,“比”的原则不仅适用于明喻,也适用于暗喻。《比兴》篇中六个“比义”的例子属于暗喻,如“金锡、珪璋、螟蛉、蜩螗、浣衣、席卷”这六个能指(或本体)和“明德、秀民、教诲、号呼、心忧、志固”这六个所指(或喻体)之间,分别采用了连接词“喻、譬、类、写、拟、方”六个暗喻的喻词将本体与喻体相组合。再如后两个“比类”属于明喻。两例中都使用了明喻的喻词“如”,“麻衣、两骖、雪、舞”都是喻体,“麻衣如雪”这一明喻的本体(所指)是白色。因此,《文心雕龙》中“比”的语义内涵应包含明喻和暗喻两种修辞手法。

西方诗学自亚里士多德起,就将隐喻视为比喻研究的重点。亚氏在《修辞学》中明确指出“明喻为隐喻的一种扩展形式”。(7)Aristotle, On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse, Trans. George A. Kennedy. New York: Oxford University Press, 2007, p. 205.他认为应用隐喻解释明喻,并在《修辞学》中六次提到“明喻从属于隐喻”的观点。(8)P. Ricoeur, The Rule of Metaphor: The Creation of Meaning in Language, Trans. Robert Czerny with Kathleen Mclaughlin and John Costello SJ. London and New York: Routledge, 2004, p. 27.他在《诗学》中也提出使用隐喻词可使文本显得明洁优雅,起到其他词类无法替代的作用;隐喻可增强语言的表现力,人们可从隐喻中学到新知的观点。(9)《诗学》,第152 页。这一重隐喻轻明喻的立场,对后来西方修辞学研究影响深远,从亚氏到后来的新古典主义,隐喻一直被当作主要的修辞手法来研究,以至后来学者认为隐喻是语言的本质特征;德里达(Jacques Derrida,1930—2004)更是将隐喻的地位提升至哲学层面,他从哲学层面指出隐喻是为了达到或回归绝对、超验所指的一种方式,在每一个隐喻的修辞定义中,隐含的不仅是一种哲学立场,而且是构成哲学本身的概念网络。(1)J. Derrida, “White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy,” New Literary History, Vol. 6, No. 1, 1974, p. 30.由于西方诗学重隐喻的修辞传统,隐喻在西方的言说场域中逐渐被默认为比喻的替代词。事实上metaphor 一词除了隐喻之义,还和figure 同义,表示“比喻”这一修辞格。因此,选用metaphor 与《文心雕龙》中“比”的语义一致。

“兴”是理解中国传统诗歌的关键,海外学者运用西方语言学、心理学等不同理论解“兴”,因此产生了不同的“兴”义阐释。首先,英语世界学者大多认同“兴”不可等视为隐喻的观点,但对“比”和“兴”的区分却有不同的标准。罗曼·雅各布逊(Roman Jakobson,1896—1982)曾指出:

一切言语行为都由选择和组合两种基本模式构成。选择基于相等、相似、相异、近义或反义原则。组合的序列建基于毗邻原则。隐喻通过类比或替代将一个名称或描述性短语的意义进行转换。转喻则近似于提喻,用事物的属性代替事物本身,或部分代替整体。隐喻同操控相似的选择轴有关,转喻同操控毗邻的组合轴有关。(2)R. Jakobson, “The Metaphoric and Metonymic Poles,” Critical Theory: A Reader for Literary and Cultural Studies, Ed. Robert Dale Parker. New York: Oxford University Press, 2012, pp. 64—67.(本引文中文版为笔者所译)诗意功能是将对等原则从选择轴投射到组合轴。因此,对等原则被提升为(诗歌)组合序列的构成机制。在言语表层,支配语言符号组合关系的是毗邻原则,而支配语言符号选择关系的对等原则发生在语言深层关系中。诗歌作为一种特殊的言语信息,它不仅含有符号的组合也有符号的选择,因此同时受毗邻原则和对等原则支配。(3)R. Jakobson, “Linguistics and Poetics,” Critical Theory: A Reader for Literary and Cultural Studies, Ed. Robert Dale Parker. New York: Oxford University Press, 2012, pp. 68—73.(本引文中文版为笔者所译)

周英雄运用雅各布逊的投射理论,指出“兴”有别于初级隐喻。它的表层是一种转喻,其深层才是一种隐喻。“比”是隐喻手段,它的内在关系存在于缺席中,是以在场之物代缺席之物,因此人们关注的是其显现的表面形式。

高辛勇对于周英雄将所指对象是否在场视为“比”“兴”区分标准的观点并不赞同,他认为“比”物不一定缺席,“比”物既可在场也可缺席,但“兴”物必然在场,一定是外部所见之象,正如比和寓言的类比对象具有虚构的、想象的、非现实性特征(或倾向);而“兴”和历史典故的类比对象则具有真实性(历史性)的特征。由此“比”“兴”得以囿别区分。(4)Karl S. Kao, “Rhetorical Devices in Chinese Literary Tradition,” Tamkang Review XV:1, 2, 3, 4, Pt. I. 1984—1985, pp. 330—331.

戴为群对这一区分标准又做了进一步的批驳,他指出“兴”物只是作者创作时实际所见的一种自然物象或景象,“兴”物在场说会导致人们对忽视“兴”模式的语言特性的忽视,从而将探索其审美意蕴的可能性限制在狭隘的范围内。对比区分“比”“兴”的标准,他采纳了徐复观有关“比兴”的观点,即“比”是理智的反省,“兴”是感情的直觉。他随后采用保罗·利科(Paul Ricoeur, 1913—2005)的述谓功能理论对此加以论证,并指出隐喻或明喻总是包含不同类别的术语,当两个不同的语义场从字面层面的不一致转换到隐喻层面的一致时,隐喻意义就产生了,这种转换带来了隐喻的述谓关系。由此,他指出“比”需要一种隐喻述谓关系,而“兴”的表达则缺乏这一关系。对于中国古典诗歌常省略谓语的谓语缺席现象,他指出一般隐喻表达的横组合序列规定喻体(vehicle)在本体(tenor)后出现,这种隐喻表达序列实际上反映了我们思考隐喻关系时的内在逻辑过程,即我们先在脑海中存在本体(主题),而后才开始寻找喻体。“兴”的自然结构顺序正好相反,“兴”物总是在主题(本体)之前出现。正如朱熹所言,兴者先言他物以引起所咏之词也,其事常在下句。因此“兴”没有“比”那样理性地寻找喻体的过程,“兴”象具有独立性和自足性。(5)Wei-qun Dai, “Xing Again: A Formal Re-investigation,” Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews, Vol.13, 1991, pp. 1—14.

顾明栋认为戴为群的观点富有启发,但他并不认同以本体和喻体出现的先后顺序是区分“比”“兴”的根本特性的观点,他指出诗歌的中兴和尾兴就是特例。拉康(Jacques Lacan,1901—1981)在精神分析法中揭示出所指的无意识结构与语言相同,顾明栋运用这一论断反驳戴为群的观点,“兴”没有述谓结构就不是语言的论点,他指出“兴”象是诗人有意识或无意识思考的结果,非刻意搜寻所得。因此“兴”不是独立、自足的,它预设了事物间的中介和关联,依赖读者的想象力来解读“兴”所隐含在诗文中的这种关联。相对于“比”静止、单一的隐喻而言,“兴”则是一个融合隐喻转喻整体性的动态隐喻。(1)Ming Dong Gu, “Fu-Bi-Xing: A Metatheory of Poetry-making,” Chinese Literature Essays, Articles, Reviews, Vol.19, 1997, pp. 1—22.

其次,“比”和“兴”的区分并不以类比对象是否在场或本体、喻体出现的先后顺序为准绳,而应以心理学视角的欲望是否客观化为标准加以考察。“比”是有意将主体与其存在状态相连,即“因物喻志”,通过理性的调节和语言的显露,使其欲望客观化的过程;而“兴”可超越语言,实现“文已尽而意有余”,即情直接将主体与存在缺失相连的过程,其间无理性的刻意调节,主体的欲望无法客观化而迂回隐藏。

此外,因为“兴”具有想象性和暗示性两种属性,易与西方修辞手法中同具有这些属性的寓言和象征相混淆。事实上,“兴”并不等同于寓言和象征。弗朗索瓦·朱利安(François Jullien,又称于连)曾批判施友忠将“比兴”译成“暗喻与寓言”(metaphor and allegory)的做法。他认为在中国传统诗中,很难看到“寓言”的形象:因为从形式上看,“兴”是通过并列进行(自然物引出人的主题),而“寓言”是通过替代进行(想象的主体代替它所意指的被想象的意义)。正如余宝琳指出的,这里不存在寓言化,而存在背景化,即人们偏向于从历史角度在政治层面解读《诗经》。(2)Pauline Yu, The Reading of Imagery in the Chinese Poetic Tradition. Princeton:Princeton University Press, 1987, p. 76.对政治和伦理的关注堵塞了在精神领域中的扩意道路。此外,“兴”也不同于“象征”,“象征”是难以穷尽的,“象征”把现象转变为观念,再把观念转变为形象,以至观念在形象中永远是无限生动、难以理解的,甚至始终是难以述说的。因此,表象中的“象征”是为自身且不再还原为意指,它会关注想象的形态,进入一个普遍的、抽象的精神层面。虽然“兴”“称名小、取类大”的特征与“象征”相近,但象征是以物示意,以具体言抽象,因此更关注事物的具体特征,而“兴”并不会让我们关注“兴”物的具体特征,而是在传统大背景下被代码化。因此,就这一点而言,“兴”也不等同于“象征”。

由是而观,从本体而言,刘勰的“兴”不仅延伸了“metaphor”的用法,而且其关注点也与西方寓言和象征理论的关注点略有不同。它处于西方隐喻理论领域之外,其主要功能是情感或情绪的扰动而非指意。它不是一个言辞如何从其本来的意思被带到一个新意思,而是某物在语言中的表现如何能够神秘地兴发某种反应或唤起某种情绪,这种反应是前反思的(prereflective),超出知性范围。虽然这种“兴”能激发读者特定反应的有感发力的意象,在这种兴发作用中往往可发现某种潜在的隐喻关系,这种隐喻关系和中国传统诗学含蓄蕴藉的美学特征及言说方式密切关联。因此,“兴”具有隐喻性质,但不等同于隐喻。“兴”与隐喻的区别在于,“兴”与它的感发之间的关系是隐秘的,它以联想为基础,发生在内心世界而非感官的外部世界。它是意象和被兴发的情感之间的相互作用的关系,它的用法跨域从“感”到“应”的整个范围,而不仅是一种简单的指涉性符号。

此外,从“兴”的表意过程来看,中国传统诗论中的“兴”象强调的是中国传统文论中特有的传情和感发功能,它的表意过程是一种近似德里达所言的延异。“兴”是贯穿心师造化和神思内游中的共同因素。它既是艺术创作的发动前提,也是创作过程的基本特征。(3)张法:《中西美学精神与文化精神》,北京:中国人民大学出版社,2010 年,第189 页。“兴”的超语言的不确定性带来了丰富的诗意,中国诗特有的隐喻价值在诗意的扩散与延宕中得以呈现。因此,“兴”的意义展开与诗歌创作过程的“超语言”维度融合。(1)朱利安著,杜小真译:《迂回与进入》,北京:商务印书馆,2017 年,第133—181 页。宇文所安曾指出,在中国文论体系中,“兴”的地位超越了“赋”和“比”,这在一定程度上解释了为何中国没有发展出见之于西方修辞中的那套复杂的分类系统,而生成了一套情感分类体系及与每一种情感相对应的情景分类。(2)Owen, op.cit. pp. 46—47.

回视“兴”的翻译,因“兴”融含了天人合一意境和心物同一的共时转换关系,宇文译和梅译采用“Affective Image”(引起感性的想象)这种线性表述,无法体现出“兴”所特有的共时表意过程,是一种误读:因西方所谓的“Image”不过是间接的以情造景,强调心灵自身的创造性;而中国的“兴”却是当下体验中的心与物的共时性交融,(3)陈跃红:《同异之间》,北京:中央编译出版社,2014 年,第516 页。二者有着本质区别。因此,此处采用音译加注释法,译成“Hsing/Xing”,并在注释中解释其包含转喻和提喻,较为合理。

结 语

本文通过考察《文心雕龙》“比兴”的语义结构、语义性质及语义内涵三个层面内容,发现:从结构而观,《文心雕龙》理论范畴“比兴”应视为两个独立的分属概念;从性质而观,“比兴”既含有艺术内在表现内容,又有艺术的外在表现形式之义;从内涵而观,“比”是包含明喻和暗喻的比喻,而“兴”作为中国诗论特有的范畴,独显中国诗论之精神。(4)余虹:《中国文论与西方诗学》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999 年,第173 页。“兴”虽具有隐喻性质,却并不等同于西方的隐喻、寓言或象征等修辞手法。本文在中西比较诗学的双向阐释中,批驳了将“比”等视为隐喻的舛误,并考察英语世界“比”“兴”区分标准的各类言说,指出“比”“兴”的区分应以心理学视角的欲望是否客观化为标准;此外,通过厘清“兴”与寓言、象征之间的细微差别,论述了“兴”所特有的表意过程及诗学功能。最后,在综合分析的基础上,提出分别包含明喻和暗喻、隐喻和提喻的“比兴”较合理的英译表述:Metaphor /Bi /Pi(It used to cover both simile and metaphor) and Xing/Hsing(It used to cover both metonymy and synecdoche)。

本质而言,误读大多与译者或阐释者的学术立场有关。海外汉学家在打开中西诗学思想之间的外部间距的同时,大量运用西方语言学、阐释学、心理学等理论解构中国诗学概念。如在周英雄、高辛勇和戴为群对“比”“兴”区分标准的讨论中,他们从形式分析入手,试图将中西诗学观念相关联,却忽视了中西诗学内在哲学传统和诗学范式的根本差异。他们在将“比兴”与西方修辞手法等量齐观的同时,不可避免地产生了语言外壳的替换,而意义内涵却不相符的附会。译释中一贯以西释中的求同思维,会遮蔽中国传统文论特有的异质性价值。因此,无论是隐喻、寓言还是象征都无法与“兴”的语义完全对等。

总体而观,中国传统“比兴”思维模式体现在中国诗歌的情景交融中,这种基于中国文化内在有机世界观之上的“比兴”观,强调事物和范畴本体间的关联性和融合性,是内在主体与外部世界、情与景的关联中主体的情志表达;而根植于西方摹仿论基础上的主客二元对立先验思维模式,无论从亚里士多德的诗学还是西方后期文学理论中,不难发现西方诗学中的修辞更强调其内部元素之间是相互独立、相互排斥,又自给自足的实体,它们的能指与所指处于差异性的张力中,通过修辞性语言事物的存在本质得以呈现。(5)Cecile Chu-chin Sun, “Mimesis and Xing: Two Modes of Viewing Reality: Comparing English and Chinese Poetry,” Comparative Literature Studies. Vol. 42, No. 3, (2006), pp. 351—52.可见西方诗学中的修辞更强调其独特的认知功能,即主体对外拓展新知的一种手段。因此,西方修辞结构具有人为性,而“比兴”强调的修辞结构是天人合一宇宙图式中的自然生成性和本然性。(6)《中国文论与西方诗学》,第177 页。