近代上海狂犬病防疫下的犬类管控

张二刚

伴随着城市的飞速发展,近代上海在吸引大量人口汇聚于此的同时,也成为了包括传染病在内大量疾病的汇集地。学界对近代上海疾病和防疫史的研究关注较多,其中以李玉偿全面考察了因环境变迁而引发的传染病对近代上海社会影响以及为消弭这种影响而采取的种种措施,马长林等考察民国上海传染病防治社会环境的形成以及其对上海公共卫生体系发展的推动和促进,刘岸冰较全面探究民国时期上海传染病的概况和防疫工作,胡勇考察鼠疫、霍乱和麻风病对近代上海社会的影响,彭善民条分缕析地梳理近代上海公共卫生的发展以及论证其与近代上海都市文明进程之间关系等成果最值得关注。然在近代上海疾病与防疫史的研究中,如何处理对人类有潜在疾病传播风险的动物,是学者们尚未充分关注的一个问题。事实上,在人类所面临的传染病中,有不少动物是一些传染性疾病病毒的潜在宿主,管控好这些潜在的宿主,对于一些传染病的防控至关重要。本文以近代上海狂犬病防疫下的犬类管控为对象,考察犬类管控举措的缘起、发展及成效,并探究如何有效管控好以犬类为代表的对人类有疾病传播风险的动物。

狂犬病是由狂犬病毒引起的人兽共患疾病,人和所有的温血动物对狂犬病毒都易感,该病在全世界广泛分布……该病一旦发病目前尚无法医治,又由于动物传染源广泛存在,控制难度很大。狂犬病目前已被我国列入乙类传染病。上海至少在1874年就已有人感染狂犬病毒的记载,当年的《申报》载:“月余以前,上海海关内一西人名革来者偶被土狗微微咬啮……至礼拜一,在虹口之住宅内顿觉癫狂大发,疯瘈之状突然显露,未几狂躁愈甚,其气象憨猛可惧,如欲噬人……恐无有医治之善法也,此人之命数殆已定矣。”此后狂犬病一直肆虐于近代上海并一度是彼时上海重要的传染病之一,如1946年10月上海市防疫委员会公布的上月传染病患者中“计霍乱一三七人,伤寒六五人,痢疾四三人,白喉四六人,疯犬病有三百人之多”,狂犬病患者占该月所公布传染病患者的一半以上。

虽然犬、猫、狐、兔等动物均为狂犬病毒的潜在中间宿主,但在近代上海“犬类的繁殖旺盛,容易感传狂犬病的病原,并且人类接近犬类的时间较多,所以人类的狂犬病,多数是被犬咬而传染”,因此为预防狂犬病,近代上海对犬类的管控尤为值得关注。

上海至少在19世纪70年代即已认识到疯狗噬人可致人染病甚至毙命,当时报载:“癫狗之毒不必噬及肤肉,即咬人衣服亦能中毒,不过略分轻重已耳,近见里中有数人被咬者,所伤甚微,并不介意,乃将及百日前后,无不狂呌乱跳而死,可惨孰甚焉。”虽是如此,但此后上海疯狗咬人事件频发,相当数量的人因被疯狗咬噬而就医,且不少人因感染狂犬病毒而毙命。之所以出现此种状况,和近代上海较大规模的犬类数量、一定时期内治标不治本的犬类管控措施等息息相关。

一、近代上海犬类的规模

随着社会经济的发展,“新中国成立前近百年间,包括地区扩大的因素在内,整个上海地区的人口增长了9倍左右,净增长的人口数亦达近500万人。这不仅在我国其他各大城市没有发生过,而且在世界城市人口史上亦是罕见的。”近代上海在人口大量增长的同时,出于不同用途的犬类数量也随之有一定规模的增加,近代上海的各种犬类数量虽无精确数字,但可以估算其规模。以1930年为例,彼时华界17个市辖区之一的真如区,“全区户数为五千四百十户,而农户有四千五百二十四户,占全数百分之八十三强,而农户之畜犬者居十之七八”,按如此比例计算,仅真如区内农户们所蓄之家犬就超过了3 100头。与此同时,随着西风东渐,玩犬、警犬、猎犬、军犬等不同用途的犬种,在近代上海也有相当的数量,以警犬为例,1930年报载“饲警犬者,有如风起云涌,上海一隅地已逾千头,他日将更盛”。此外,这一时期租界还捕杀了一定数量的野犬,如1930年9—12月公共租界警务处在捕房犬舍处死的无主之犬数目分别为327头、330头、257头和255头,仅公共租界在这四个月内处死的野犬数目就超过了1 150头。如若以此估算,1930年整个上海地区的各种犬类数量应超过五千头。此后的时间内,上海的各类之犬数量仍保持或超过这一数目,如1948年据上海市警察局的统计“综计去年一年,共捕杀野犬一四七二五头……家犬登记共二七四四五件”,该年上海的犬类数量应超过四万头。

近代上海之所以有如此规模的犬类数量,与时人对犬类的高度认可密不可分。民国时期,有人曾在报纸上发文说:“天生犬,为人伴、为人役,故赋以高抗不欺之性,或友或敌,胥能因利害之别,而深识不忘,具人类之智慧,而无人类之奸诈……举世滔滔,欲求一不诈欺,而不忘恩之良友,其惟犬乎,犬之事主也,不问贫富,不分壮衰,虽风霜严雪,饥寒颠困,而含辛茹苦,不苟流俗。”近代上海居民私人养犬有着不同的需求,家境优渥的中外居民出于自身爱好,豢养不同品种的犬类作为自己宠物以供消遣,甚至花高价将所养之犬送往专门学校训练其某些特殊技能,如20世纪30年代位于海格路的猎狗学校,“每一狗学生,按月收学费膳宿费50元,每天授以各种技术,将来毕业后,可以寻失物,取东西,捉强盗,并且指挥自如,了解人意”。家境一般的养犬者希望其能看家护院,保护自身财产,如时人所说:“夫犬之效用,所以辅警力之不逮,犬忠所职,而又机警异常,一闻声息,狺狺而吠,主人闻声而为之备,故畜犬之家,小偷每为裹足,且遇盗匪肆刦,一犬狂吠,众犬附和,附近村民闻警相告,起而与抗,盗为之敛迹,此犬之效用也,故乡民之爱犬,无异阿拉伯人之爱马,视若家人者然,虽有极贫之户,饔飱不继,亦每喜豢犬。”

虽然近代上海居民嗜蓄犬类,但部分犬类时常因人为因素沦为无主野狗,如1899年仁济善堂在新闸设立五年之久的养狗公所由于经费不济而终止其事业,致使“新闸等处疯犬日甚一日”;“自八一三战事发生以后,苏州河北之各区住户纷纷迁避,其所蓄之犬,多有未经携出者,因无从得食,变为野犬,相率啮死人肉以资果腹。”抗战胜利后报载“虹口区近日迭有被疯犬咬伤者……据云狗颇多系日人所□,无人豢养,流浪街头,遂染狂病。”再加上一些无意间走失的犬只,近代上海的无主之犬一度曾有相当规模,如1948年上海市警察局消灭的无主野犬多达14 725头,如果这些无主之犬未得有效管控,其不仅会游荡于街头,有咬噬行人或向人畜传播狂犬病毒的风险,而且这些无人管理之狗在大街上随地便溺,不利于城市形象和环境卫生,再加上“因野狗无主,听其起卧,任其觅食,有怜之者则避之,有恶之者则百端虐待之,如同开水灌之、以石投之、以棍击之或以沸油泼之,野狗因觅食而来原不知人之憎恶如是,况性交之时,沿街沿路,既碍交通,又不雅观”。因此近代上海各界强烈要求加强对犬类的管控。

二、近代上海的犬类管控

为预防狂犬病的发生,上海从晚清即开始了犬类的管控。犬类管控首先从租界开始,后来华界亦对犬类进行管控,然而犬类管控的效果不仅在区域内有所不同,而且在不同时期内也有较大差异。

(一)租界对于犬类的管控

为避免疯犬噬人及传播疾病,1876年公共租界工部局就开始着手设法杀死从邻近乡村进入租界的野狗,1878年工部局董事会指示捕房杀死在租界内到处游荡、明显是无主的野狗。为易于识别户外的野犬和家犬,法租界于1883年首先要求蓄犬者在狗的脖子上携带标有主人姓名的皮圈,并发出“街路上见有狗之项无皮带并无主名者,拘入捕房,限一天之后无人认领,即当杀死”的告示,随后公共租界亦发告示“日间自早六点钟起至晚十一点钟如见有街上往来之狗,项无带子并无主名者,当捉入虹口捕房关闭,限三日内无人认领,即当杀死,晚问自十一点钟起至早六点钟,如见有街上往来无主之狗,概行击死”。禁狗告示发出后,巡捕即于租界内捕捉游荡于户外的无主犬类,被捉之犬虽有部分由其主人认领回家,但捕房内仍有一些逾期无人认领之犬,这些犬只则被药毙毒杀,遭毒杀之狗,七窍出血、在地上乱滚狂吠而死,形状颇为凄惨。

这些犬只的惨状激起部分人士的怜悯之心,为救助它们,南大门放生局董事金秉钧遣人前往法租界公廨言“愿将获到之狗逐日悉数领至局中看管喂养,断不放出,如有人赴局其领,仍照原定章程即为给领”,再加上时人亦在报纸上刊文批评租界当局“一狗噬人而群狗丧命”的做法,称“因一狗伤人而欲□杀狗类,岂世间或有一人为恶而欲尽灭人类乎”。在此情况下,法租界公董局同意了放生局将捉获的无主犬类领走喂养,而公共租界工部局则以“必须在狗身加以记认,倘有记之狗再到租界,则不准再为具领”为条件,方允许放生局将无主之狗领去。对于一些有潜在安全隐患的狗,租界当局则在捕捉后立即将其处死,以免后患,如一名医生曾见一疯狗在租界内咬伤十二只狗和多名华人,虽然疯狗已被巡捕打死,但被咬伤的十二只狗仅捉到一只,为防止狂犬病毒在狗群之间传播,该医生函请工部局为遏止病毒传播,将在附近捉获之狗立即杀死,不准送往放生局,工部局董即饬令“以后遇有无主之狗,即行打死,勿再送放生局”。虽然放生局能从租界捕房领养无主之犬,但由于租界所捉之狗太多,致使“本局前造狗棚十二间业已挤满,今复添造十六间犬棚以收养后来之犬,管顾一切,亦须添用人夫,经费殊觉浩繁”,随着租界内捕获的野狗日渐增多,放生局无力收养更多的犬类,一些被放生局领走之狗如案犯递回原籍一样重返租界内,“捕房恐租界中终不得清净,遂不准其领狗”,捕房内无人认领之犬再次被大量杀戮。

为救助无主之狗,1894年六马路仁济善堂于新闸地方租民房设立养狗公所,后经工部局董事会允许,养狗公所每日派人前往工部局捕房领取所捕获的无主之狗,分装于木笼之中,每满百只,即雇船运往苏州,交永善局及胥门外养牲局分雌雄两性喂养。由于城厢内外以及租界附近乡村蓄犬者不知工部局所发之禁令,不仅没有为其犬套上带有主人姓名的皮圈,而且任令其犬跑往租界,以致租界当局时常捕获到大量无主之犬,为此,仁济善堂一方面禀请上海县正堂并经其出示晓谕:“养犬之家务须于犬头套一皮圈,写明何人之犬,如犬不见,立至虹口美捕房认领,其皮圈拟在养犬所中多置,以便购取。”另一方面登报希望“仁人义士体天好生,慷解腰囊,俯赐臂助救命”,并定期将接纳的社会捐助款项通过报纸向社会公布。仁济善堂养狗公所的设立救助了大量无主之犬,截至1896年,在两年内,其“共收雌雄狗四千七百余只分运苏州永善、养牲两善堂造屋喂养”。

然而随着时间的推移,仁济善堂养狗公所的事业亦摆脱不了失败的命运。1899年因无主之犬日益增多,仁济善堂筹款艰难,管理饲养犬类的费用不济,仁济善堂养狗公所中断了无主野犬的收容和转运工作。养狗公所事业的中断使其所在地新闸一带出现大量无主之狗。为此租界一方面重申养狗禁令“租界居民铺户,凡所畜之犬须用嘴套,以免出外伤人,如无嘴套者,一律拘去,限二十四点钟内由犬主输钱赎出,过期不赎,照章击毙”,另一方面函饬上海县,传谕新闸一带居民将所豢养之犬一律购带笼头以免被巡捕击毙,后上海县正堂发出告示:“示仰该处居民诸色人等,尔等如有自养之犬,一律购带笼头,倘仍不将笼头套犬致被击毙,则系自误,自示之后,与人无尤,不准藉端生事,毋如敢故违,定行严究。”而中断无主之犬收容事业的仁济善堂为保全狗命,又赶制若干笼套,并登报发启“凡养狗人家均可随时来堂领取,以全狗命,不取分文。”但这些举措未能制止租界内无主犬类的大量存在,为杜绝租界内的野犬,租界当局大肆地捕杀它们,“1899年工部局捕捉了4758条野狗,大部分被杀死,这一年万国商团专门组织了一个射击队到租界附近的郊区去射杀野狗,后来这个方法成为租界当局处置野狗的一个主要方法。”

晚清上海租界当局为预防狂犬病的发生,率先对犬类实施管控。其间,野犬的捕捉主要由巡捕负责。彼时的民间慈善机构虽然为救助无主之犬做过一些尝试,但由于经费无法保障及野犬日渐增多而致其事业最终失败。租界当局的犬类管控虽取得一定的成效,但由于同时期华界内并未出台相应管控犬类的措施,因此不时有华界内无人看管之犬游荡于租界内,租界内疯犬咬人事件及因感染狂犬病毒而毙命者的报道仍不绝于耳。根据研究和治疗狂犬病的工部局巴斯德研究院统计,“从1899年到1915年,在工部局巴斯德研究院治疗的病人共有502名,其中7名病人因治疗失败死于狂犬病”,甚至“法工董局董事加约特氏为疯犬所咬,现入美利医院,已陷于濒死状态”,即使后来法租界工部局发出“如无主人之狗,一经捕得,立即置诸死地”的告示,但依旧为治标不治本之策。正如后人所说:“要治本,先要把在上海所有的野犬,作一个大规模的运动,如数赶走、捕杀,那末野狗没有了,疯狗咬人的事当然保险可以不用发生了,法租界有疯狗咬人的事情,而华界的疯狗,尤格外猖獗。”因此在防疫工作中,单凭某一区域的政令措施而未能实现整个区域的联防联控,不可能从根本上管控好这些有疫情传播风险的动物。

(二)华界对犬类的管控

随着时间推移,20世纪20年代,华界亦着手管控犬类。当时华界内蓄犬者较多,且常有无主之犬游荡于户外,这些无人管束之犬不仅有咬噬行人和传播疾病的风险,而且它们随地大小便,增加了户外的污秽之物。因此时人建议在华界当局设法管控犬类,如此“可免日后疯狗伤人之虑抑更有进者清洁为市政之要项”。鉴于此,1926年9月,新成立不久的淞沪商埠卫生局召开委员会第一次常会,讨论了包含要求家犬进行注册纳捐领执照、取缔户外野犬等内容的取缔野狗章程草案,后来淞沪商埠卫生局委员会虽决议“先行取缔无主之野狗及癞狗”,但由于这一时期并未同时开展家犬登记工作,因此家犬和野犬之间的界限并未明确,再加上这一时期华界并不稳定的政局,最终彼时华界内并未开展大规模的捕杀野狗行动。为避免民众感染狂犬病毒,卫生局兽医科主任王兆祺登报向民众普及狂犬病的危害及如何预防狂犬病、处置患病疯狗的做法、如何鉴别患有狂犬病之犬等知识。

1927年7月,上海特别市成立,华界内的卫生和城市管理工作进入一个相对稳定的阶段。为管控犬类,上海特别市政府于1927年12月初颁行了《上海特别市卫生局取缔野狗章程》,该章程包含了家犬登记注册和捕捉野狗等方面,其主要内容为:一、养狗之家须至本局注册领照,每年每头不论大小性别,应缴捐照费银一元,号牌费银二角;二、注册之狗如有疾病,得随时送请本局兽医检验;三、注册之狗,主人等不得虐待,如因病致死当即掩埋,不得将死狗任意投弃;四、狗主应将本局发给号牌悬挂狗头,不得转借,出外时,另须加紧嘴罩,违者各罚银一元;五、本市区内遇有无牌野狗随时捕局饲养,三日以内如无犬主认领,由局处分之;六、无主野狗由局分别为健全与非健全二种,依左(下)列方法处分之:(甲)健全者由局定价标卖之,(乙)非健全者由局用电气捕杀之;七、私制号牌希图蒙混者,除将该项号牌没收并令照章注册领照外,并处以五元以下之罚金;八、执照号牌如有遗失时,须速报局补领,照章纳费;九、注册之狗如已死亡,犬主须将所领执照号牌一并呈局注销,不得转户,由局发还牌费银二角;十、注册之狗如有狂犬病,经本局认有危害时,随时处理之。该章程颁行数年后,政府部门又对其进行了一些修改。如1929年卫生局为防止有人冒用他人遗失的牌照,呈请并经上海市政府核准,将第八条改为“执照号牌如有遗失时,须速报局另行注册,照章纳费”。1934年,上海市政府颁行的《修正上海市取缔野狗章程》又在原第三、六条内容上增加了一些缴费、罚款等方面的内容,增加后的第三、六条内容为:“注册之狗,主人等不得虐待,如因病致死当即掩埋,不得将死狗任意投弃,违者各处以五角以上、五元以下之罚锾;无主野狗由局分别为健全与非健全及残疾垂毙三种,依左(下)列方法处分之:(甲)健全者得由市民缴价报领,除每头缴银一元并缴代办注射狂犬病预防疫苗费银二元外,仍须缴捐照费银一元,牌号费银二角,(乙)非健全者分别供给学校、医院等作研究之用或准放生局报领留养,每头收运费二角,(丙)残疾垂毙及已死者,发交本市熬油厂处置,并将所出皮骨油等招商投标承销。”

取缔野狗章程的颁行,使华界内的野犬和家犬有了划分和区别,有利于相关机构加强对犬类的管控。由于“取缔野狗章程自月初公布后,来局领照者为数甚少”,为促使居民登记犬类,上海市卫生局决议进行捕捉野狗。然而华界起初开展捕捉野犬工作并非易事,当时华界野狗的数量比租界多出许多,时人甚至说“华界有一特异之标志,能使人一见而能判其身在华界者,即野狗是”。

为尽快消灭华界内的野犬,上海市政府命令警察局加入到捕捉野犬的工作中,“市府刘市长一再令限于两星期内捕捉完毕”。接令后警察局加大捕捉野犬力度,“市公安局自奉刘市长迭令……日来该局全体清道夫四百余名,每日上午三时至六时,分五十组出发,大行捕捉,每日所捕之狗,在一百匹以上。”虽是如此,但依旧有居民对其豢养之犬不善加管束,户外仍有不带嘴罩或有嘴罩而无主人牵随之犬,为促使居民规范养狗,市警察局在大力捕狗的同时,又重申五点养狗规范,即:已经登记的狗,要向各区署补买“嘴罩”(每个价洋五角);凡未登记的狗,要补行登记,并购买“嘴罩”;皮圈及“嘴罩”要时时给狗带着;所有登记的家犬,要用“铁练”系在屋内,不得任它乱跑;凡在街上发见无主牵随的家犬(指登记及有嘴罩的)与未登记的野犬,同一捕杀。

然而华界内大规模的捕杀野犬并未长期地持续下去,在上海市政府的限期捕犬令结束之后,警察局鲜有参与大规模的野犬捕杀事宜。捕捉野犬和家犬登记工作根据上海市政府1927年颁行的《上海特别市卫生局取缔野狗章程》及1934年颁行的《修正上海市取缔野狗章程》的规定均由上海市卫生局负责,然而卫生局在犬类管控尤其是在捕捉野犬方面的成效不尽如人意。卫生局的捕捉野犬工作一般由其雇用的捕犬夫负责,但捕犬夫人数较少,如1929年7月市卫生局公布的局内的工作人员为“本局设管理员五人,卫生巡长十六人,清道夫四百六十八人,冲酒夫五人,捕犬夫四人,捕鼠夫一人”。此外,与警察相比,捕犬夫在捉犬中受到伤害的概率较大,捕犬夫在工作之时为野犬所伤的报道屡见不鲜,如报载“昨日午后二时,捕犬工人驱车至其昌栈地方工作,突遇疯犬一头,浦者数面围捉,疯犬益为发狂,横冲乱噬,当场咬伤路人四五名,捕犬领班某,亦被狂咬数口,受伤甚重,当雇人力车,自行回浦救治。”甚至有的捕犬夫在工作中被犬主殴打,如1931年捕犬夫在南市半淞园附近捉犬时,“忽有流氓多人不问情由,遂将该犬夫蒋永泉围住殴打,以致成伤”,后卫生局致函警察局“请令饬各区所通令长警,遇本局捕犬夫执行公务时,一律妥加保护”。捕犬夫有受伤的风险在一定程度挫伤了他们工作积极性,再加上当时受伤风险较小且被卫生局所重视的清洁卫生运动尚因缺少经费及缺乏有效监督而沦为“在早期‘还可以’,但到后来成了例行公事”的结局,处于边缘化且有一定受伤风险的捕捉野犬工作最后更是流于形式。因此虽然卫生局所做的工作一定程度上减少了户外的野狗数量,但“南市闸北较僻之处,仍不断野狗踪迹”,甚至后来有人不仅发出“华界南北两市的野狗之多实在是颇令人讨厌的,不但是讨厌而已,实在更是可怕”的声音,而且认为“捕捉野狗,前些时上海似乎有过这回事,但是着眼在‘领照’上面,似乎并非为了公众安全”。

相当数量野狗的存在不仅使华界疯狗咬人以及因感染狂犬病毒致死的事件频发,而且已纳捐悬牌的家狗亦有被感染狂犬病毒的危险,再加上彼时注射狂犬病疫苗未能完全保证人体对狂犬病毒产生免疫以及尚无治愈狂犬病的良方,因此上海居民“大有谈狗色变之感”。当时虽有人为降低居民的这种恐惧向卫生局建言:“除努力于登记家狗及捕捉野狗外,尚需延兽医为已尽纳捐义务之狗每年免费检验及注射预防疯狗病疫苗一次(可于纳捐时行之),如发现已患此病,则即须依其病之情形,予以隔离之治疗或处死。”但卫生局由于“卫生经费短缺、资源匮乏”,致使该建议未获采纳。

华界在对犬类进行管控之时,租界也未放松对犬类的管控。和华界不同的是,租界当局的捕捉野犬工作并非由卫生机构负责,而是一直由捕房执行。租界除不定期地在界内强调蓄犬者加强对其豢养犬只的管理及捕杀无主之犬外,为强化养犬者的责任,法租界公董局还规定“不论为任何狗咬伤,即须来局报吿,当派员向狗主人将狗检验,如系疯狗,则即速通知被咬伤者,投往狗医生处诊治,其所有医药费用,概由狗主人负担,□野狗则由公董局出资诊治”。虽是如此,但租界内依旧不时有野犬出没,“至于是类疯狗来源,大都均属界外之野犬,驰入界内为虐所致”。这些野犬的存在,一度使租界内感染狂犬病毒者激增,如1935年5月工部局卫生处报告称“疯犬症在上月内突见飞跃之势,计一月之中,向卫生处犬咬诊治室报吿求诊者,竟达一百零八人之众,此外复有三人不治而死”。为避免狂犬病的发生,租界曾联合华界共同捕杀华界内的野犬,如1937年4月“上海市卫生局闻狄斯威路附近野犬甚多……联合由警察局及工部局计十余人,共同出动,自四月五日起……截至十日止,共击毙野犬三百三十七头”。甚至,一些租界内的外国人到华界内射杀野犬,如1937年5月21日,为避免夏季狂犬病的流行,两名外国人在闸北射杀野犬,汽车上“满装着一大堆狗尸,有百条左右”。

从20世纪20年代中期至“八一三事变”前,华界虽然颁行有取缔野狗章程,并依据章程对犬类进行管控,但这一时期负责犬类管控的卫生局由于人手短缺、卫生监督不力以及经费和资源短缺等原因并未实现消灭户外无主野犬的目标,相当数量的无主之犬依旧游荡于户外,这些犬类的存在不仅增加了华界人畜感染狂犬病毒的风险,也是租界内野犬捕之不尽的重要原因。因此,做好管控犬类及降低狂犬病的发病率应采取强有力的措施消灭户外无主野犬,消灭无主野犬不能仅在个别区域内单独开展,而是需要一定区域内的联合严密防控,此外管控犬类还需要由强执行力部门来执行,而不能将其交由人手短缺、监管不力且缺乏经费和资源的部门负责。

(三)战后上海犬类管控

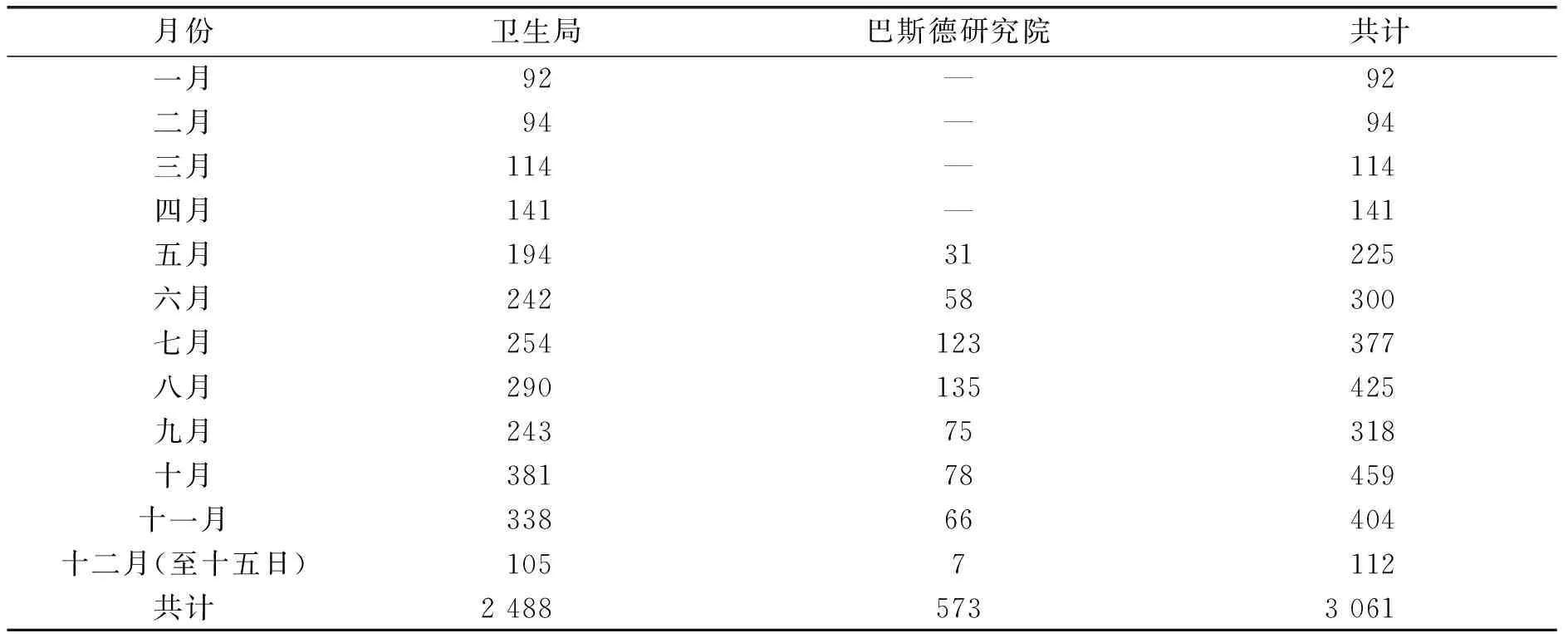

抗战胜利后,由于城市接管等方面的原因,上海城市管理一度相当混乱,再加上一些日本侨民撤离上海时,无暇顾及其豢养的犬类,因此上海城区内无主之犬的数量一度攀升,疯犬咬人事件也随之频发。表1为市卫生局统计的1946年度上海市被犬咬伤后注射狂犬预防疫苗的人数。

表1 上海市1946年度注射狂犬病疫苗人数情况表

为强化对犬类的管理及减少疯犬咬人事件的发生,上海市政府于1946年5月重新颁行了犬类管理章程。其主要内容为:一、凡本市区内一切犬类(包括玩犬、猎犬、军用犬、警犬、家犬及无主之犬)概依本办法管理之;二、无主野犬概予捕捉,由警察局(以下简称本局)用适当方法处理之;三、犬主应注意办理下列事项:(一)凡可独立生活之家犬应协同至该管警察分局领填登记表,申请发给牌照(登记表式另订之),(二)牌照系悬犬之项下,(三)牌照如有遗失,应即声请补发,惟须于登记表备考栏内注明原有牌照号数并照缴牌照费,(四)家犬外出应有口罩或以链锁牵行,(五)家犬不得疏纵道旁妨碍公共安宁秩序,(六)家犬死亡或出境时,应呈请该管分局撤销登记并缴回牌照,(七)已毙之家犬应妥为掩埋或送至沙泾路市立第一宰牲场化制场处理;四、患有狂犬病之犬类依下列规定办理:(一)疯犬或患有类似狂犬病之犬在可能范围内应设法活捕,如为避免危害人群起见,得由本局击毙之,(二)所豢养之犬,如认有危及公众安全时,本局有权将该犬送至疯犬检验所检验或处理之,犬主不得向本局有所要求,至检验期内豢养食料如需要收取费用时,得由卫生局令犬主应即缴纳;五、犬类噬人案件应依下列程序办理:(一)犬类噬人案件发生后,该犬主及被噬人或其家属应即报告该管警察分局,(二)警察分局应知照被噬人自投汉口路卫生局救治,如在办公时间外或例假日可投市立医院就治,(三)噬人之犬应立刻由该管警察分局捕送沙泾路十号市立宰牲场疯犬检验所内检验,检验时间至少为十天,如期内无病者,则由该检验所通知原警察分局转知犬主领回,如通知五日犬主不来领回,检验所或本局有处理之权,事后犬主不得有所要求,(四)经办警察分局应填制犬类噬人案件报告书四份,一份连同噬人之犬同时送疯犬检验所,一份由该管警察分局径送卫生局,一份送本局行政处第四课,一份由该管警察分局自行存查;六、凡迷失之家犬得由警察分局暂为收容,依其牌照号码查明犬主姓名住址,通知认领;七、领定之家犬牌照不得移用于另一家犬;八、凡无照之犬视同野犬,惟有主之犬不得故意不领牌照;九、领用牌照每枚缴纳牌照费一千六百元;十、犬类比赛或展览等,其负责主持人须先呈经本局许可;十一、犬主如有违反本办法之规定者,处一千元以下之罚款。

和“八一三事变”前相比,战后上海市政府颁行的犬类管理办法的最大变化是家犬的登记及野犬的捕杀等工作不再由卫生局负责,而改由警察局处理,和卫生局相比,拥有执法权的警察局不仅执行力较卫生局强,而且和之前卫生局仅有的数名捕犬夫相比,警察局可以动员大量的警察参与捕犬,如1948年“市警局行政处为加强捕捉野犬,曾于四月下旬,出动大批员警,搜索兜捕”。此外,该犬类管理办法和之前的取缔野狗章程相比增加了较多强制执行方面的内容,如第二条所规定的无主之犬概予捕捉;第四条规定的警局可击毙有危害人群风险的疯犬及警局处理有危及公众安全的犬类时,犬主不得对警局有所要求等。较强执行力的警察局及强有力的措施有利于战后犬类管控的开展。

为加强犬类的管控,警察局决定先行举办家犬登记,然后捕捉野犬,“八月一日至卅一日举行家犬登记,九月五日停发执照,九月六日起,捕捉野犬”。后来,针对逾期仍未办理犬类登记者,警局又规定“犬主可声明理由,补请警局登记,每头收费三千元”。经过警局两个月的工作,“全市犬类自八月至十月,对于无主野犬,共计捕杀一二三九头,经过该局领用牌照者,计家犬五六〇五头,玩犬九一七头,狼犬四三九头,警犬三五〇头,猎犬一八五头,军犬四头,共计七五〇〇头”。被捕捉的无主犬类,“据悉将捉获之野犬陆续送赴江宁路分局,用煤气闷毙后,将犬尸运往荒郊野外挖坑埋葬”。经过一段时间捕杀,虽然市区内的无主之犬有所减少,但“惟以市区辽阔,郊区僻地,一时尚不易全部肃清”,再加上卫生局虽然一再强调被疯犬噬伤后,须立即注射狂犬疫苗,但“是项疫苗于注射完毕后,约需两星期后发生免疫力,惟各人免疫力之发生有缓有速,因而所产生之效果,亦各有不同……希望民众见有野犬,立即合力格杀,此则最佳之预防法也”。因此警察局仍将捕杀野犬作为此后的一项重要工作。

虽是如此,但疯狗伤人的事件依旧频发,如上海市卫生局报告“今年(卅六年)一月至四月,来局注射者有九百七十六人,死亡者已有十人,按比例推算,情况极为严重”,“(1947年)七月份狂犬病注射预防针者四百余人”,这些预防针注射者之中有相当部分是为自己所豢养的家犬所咬伤。为避免家犬被野犬传染狂犬病毒,卫生局决定对已登记的家犬注射狂犬疫苗,1947年底,由于“卫生局卫生试验所和巴士德研究院最近制配防止疯犬预防针,为家犬注射,极有效验”,因此,“市卫生局顷与警察局商定自(1947年)十二月十六日起,开始实施预防狂犬病注射,先从领有牌照之家犬着手……仅收菌苗成本每十公撮三万五千元”,后来上海市警察局强制要求已登记的犬类必须注射狂犬病预防针剂,“嗣后申请家犬登记者,须先注射防疯针始准发照,否则以违章论,予以捕捉”。与此同时上海市警察局继续推行野犬的捕杀工作,1948年上海市警察局举办各警察分局捕捉野犬比赛,并考核各警察分局的捕捉野犬比赛成绩,经过警察局一年的捕杀野犬,“综计去年一年,共捕杀野犬一四七二五头……家犬登记共二七四四五件”,被捕之犬统一集中收容于江宁路警察分局后面的“野犬监狱”,逾期无人认领之犬则“利用煤气,执行死刑,处死后所有之犬尸,则均将作为工业原料”,后来又将所捕之野狗“一部送江湾熬油所熬油,充制烛原料”。此后,警察局继续积极捕杀户外野犬,1949年1月“据该局统计,一月份共捉得野狗八四一头,均依章药死”。甚至一些辖区内野犬较多的警察分局为将其消灭,奖励民众捕捉野犬,如老闸警察分局规定“工友捕获野犬一头,可得奖金二百元”。

警察局持续大规模地进行捕杀野狗等事宜,一方面规范了蓄犬者对其所豢养犬类的管理,另一方面极大减少了游荡于户外无主之犬数量,再加上人畜狂犬疫苗的大量接种,使战后人感染狂犬病毒的病例在上海有了一定程度的减少,甚至到1949年初出现“近来并无发生疯犬噬死市民之事情,其原因实以管理工作周详慎密所致”的报载。

结 语

从晚清至民国,无论是上海的租界还是华界,其进行犬类管控的首要目的是为预防狂犬病。晚清时期,租界虽然首先在上海地区进行犬类管控,但由于同时期的华界并未进行犬类管控,因此彼时的上海租界内仍不时有野犬出没。“八一三”事变前,华界虽然也进行了犬类管控,但负责犬类管控的部门——上海市卫生局,不仅捕犬夫的人数较少,而且他们不时会受到一些伤害,再加上卫生局的一系列工作缺乏有效监督以及缺乏经费、物质等原因,造成了“华界南北两市的野狗之多,实在是颇令人讨厌的,不但是讨厌而已,实在更是可怕”的结局,而华界内大量野狗的存在亦是租界内野狗捕杀不尽的重要原因,因此“八一三”事变前的整个上海地区并未解决好户外野犬问题。战后上海由于疯犬噬人事件频发,上海市政府在颁行更有力犬类管理办法的同时,又将犬类管控事项交予执行力更强的警察局负责,为减少疯犬伤人事件的发生,警察局一方面开展家犬登记,另一方面持续大规模地捕杀野狗,后来又强制要求家犬于登记时注射狂犬疫苗。这些举措都使人感染狂犬病毒的病例在战后上海有一定程度的减少。

纵观近代上海七十余年的犬类管控,可以得出以下结论,管控犬类等对人类有疾病传播风险的动物应在一定区域内联合进行,单凭某一或某些区域的严格管控并非治本之策;疾病的预防虽是卫生部门的职责,但管控对人类有传播疾病风险的动物仅依靠卫生部门并非良策,有更强执行力政府部门如公安部门的参与、负责,方可更好管控好这些动物。