北京市郊区农地流转对农户收入的影响

朱俊峰,苗海民

(中国农业大学,北京 100083)

一、引言

农地流转对于促进农业适度规模发展,提升农户家庭资源配置效率具有积极意义。为打好土地流转的产权制度基础,我国启动了土地“三权分置”改革,其中,农地确权成为了“三权分置”改革的重点内容。2008年农地确权开始试点,2013年正式推广,截至2019年底,农村集体土地确权颁证已经完成。在农地确权推动下,我国农村土地流转面积逐年增加,2018年底,全国有0.36亿hm²耕地在不同主体间进行流转。毫无疑问,农地确权改革对农地流转产生了积极影响。

北京郊区农地流转既具有普遍性,也具有一定的独特性。作为我国北方最大城市,北京市都市农业、家庭农场及各类农家乐经营较为活跃,这在一定程度上会促进农地流转与土地适度规模经营,壮大农业发展。北京郊区农地流转对农户收入存在何种影响,目前缺乏较为细致地研究。在“三权分置”背景下,分析北京市郊区农地流转对农户的影响,不仅对北京市农业政策制定具有一定启示,也对其他城市郊区农地流转具有借鉴意义。

二、文献综述

农地流转对农村家庭收入具有重要影响。研究表明,农地流转对于农户家庭收入具有正向积极作用[1-3]。农地确权对农地流转具有一定影响,并进一步对农村家庭劳动力配置产生影响。农地确权在推动农地流转和劳动力配置方面,在不同条件下产生了不同的影响[4-7]。除农地确权对农地流转具有作用外,农村家庭劳动力非农就业也能促进农地流转。许庆和陆钰凤(2018)[8]利用2012年中国家庭追踪调查数据发现,非农就业有助于弱化土地社会保障功能,从而促进农地流转。张璟等(2016)[9]利用2012年调查数据发现,农户家庭常年在外务工劳动力比重越高,农户转出农地的可能性越高;但非农收入占家庭总收入比重低于50%的农业户不易转出土地,而非农收入比重高于80%的非农业户更倾向于转出土地。因此,劳动力对土地流转作用的大小,仍取决于非农就业对劳动力的拉力大小。

目前,关于农地确权、农地流转与家庭收入的相关研究较为丰富。但是,针对城市郊区农地流转的分析较为匮乏。一方面,城市郊区农业具有一定特殊性,对广大农村而言可能不具有代表性;另一方面,城市郊区农地征地更容易引起关注,农地流转则容易被忽略。实际上,城市郊区农地流转研究不仅对城市郊区农业发展具有直接作用,对发达地区农业发展也有重要意义,对差序化发展的农业更具有借鉴意义。基于此,在农地“三权分置”背景下,本文利用北京郊区实地调研数据分析农地流转对农村家庭收入的影响。

三、数据来源、描述性统计与研究方法

(一)数据来源

本研究数据来自课题组2018年在北京农村地区的调研,调查范围覆盖北京市9个郊区,较好地反映了北京地区整体概况。样本选择方法为:首先,在每个郊区选择一个乡镇;然后,在每个样本乡镇选择一个农地经营权流转程度适中的村,并从中随机选择20户农户;最后,采取入户访谈形式,由调研员到被抽样的农户家中,通过与农户面对面访谈收集信息。经过整理,课题组得到了北京郊区345户农户微观基准样本,其中,延庆区43个,怀柔区33个,密云区42个,昌平区32个,顺义区40个,平谷区41个,门头沟区40个,房山区33个,大兴区41个。

(二)描述性统计

首先,北京地区农地流转正朝着适度规模化方向发展。调研数据显示,2015 —2017年,农户农地流转数量在逐渐增加,且农地流出发生率大于农地流入发生率,见图1。这表明,退出农业经营的农户在不断增加,农地经营规模在不断扩大。

图1 2015—2017年北京农地流转发生率概况

其次,农户个人和家庭层面变量特征显著。从表1可知,在农地流转方面,2017年北京郊区农地流出农户占比为40.9%,远高于4.9%的农地流入户占比。在个人特征方面,农户户主以男性为主,户主平均年龄为57.7岁,老龄化特征明显。户主平均受教育年限为8.5年,处于较高水平。在家庭层面,家庭平均人口为3.4人,老人和儿童占总人口比例平均为75.5%。这表明,北京地区农村家庭留守老人和儿童较为普遍。家庭平均经营农地面积为0.3 hm²,经营规模偏小。同时,家庭参加农村养老保险概率高达95.4%,养老保险参加率较高。

表1 变量描述性统计表

表2为农地流转家庭和未流转家庭之间均值及其差异。由表2可知,在家庭人均收入方面,农地流入家庭比农地未流入家庭人均收入高出8 373元。而农地流出家庭比农地未流出家庭人均收入低4 029元。这表明农地流转改善了农村家庭劳动力和农地配置效率,提升了家庭收入水平,其中,农地流入和流出对家庭收入的影响存在显著不同。

表2 农地流转与未流转组差异检验统计表

农地流入家庭与农地未流入家庭相比,农地经营面积增加0.8 hm²。这表明,农地流转显著促进了农地的规模化发展。农地流出家庭与农地未流出家庭相比,农地流出家庭老人和儿童占家庭总人口比例较低。这表明当前农村逐渐脱离农业的家庭呈现出年轻化趋势,这也是农业经营主体老龄化的主要原因。同时,农地流出家庭比农地未流出家庭平均经营农地少0.3 hm²,一方面,这意味着农地流出确实降低了家庭经营土地面积,有利于农地向规模化发展;另一方面,也意味着不少农户只是流出了部分农地,农户完全退出农业依然面临着较多障碍。

(三)研究方法

首先,根据调研数据特征,本研究采用最小二乘法(OLS)对土地流转和收入之间的关系进行估计,如表2所示,农户家庭之间差异相对较小,村庄内农户间存在较强的同质性。因此,本研究采用控制异方差后村庄层面的聚类标准误,从而得到较为稳健的估计。

其次,鉴于村庄抽样样本量较小,不能较好地反映真实土地流转的分布,本文在最小二乘法基础上使用拔靴法(Bootstrap)对样本进行500次抽样估计。拔靴法通过统计具有相关特性的样本数据,不断地从真实数据中进行抽样,从而得到更为真实的样本分布。因此,采用拔靴法无需对分布特性做严格的假定就能进行推断分析,这是因为它使用的数据就是真实数据。

最后,为进一步考察土地流转对不同收入水平农户的影响,本研究采用了分位数回归的方法进行估计。不同于普通最小二乘法聚焦于被解释变量的期望值,分位数估计能精确描述解释变量对被解释变量变化范围及条件分布形状的影响。因此,分位数回归适用于分析不同收入水平下农地流转对农户家庭收入的影响。

四、实证研究

(一)农地流转对农户家庭收入的影响

1.农地流转对农户家庭人均收入的影响

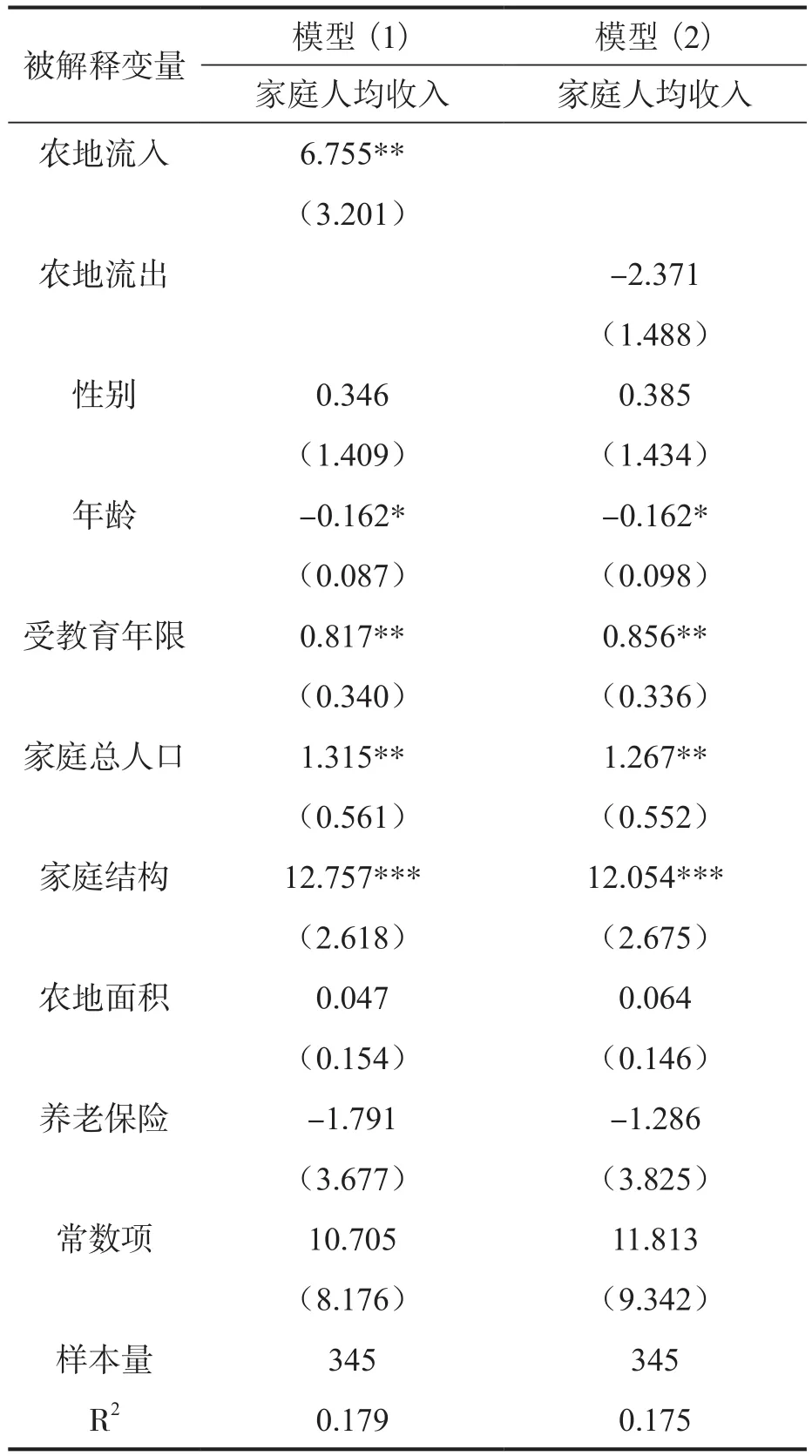

农地流入对收入的影响,具体结果见表3。表3中模型(1)和模型(2)分别为农地流入和流出对家庭人均收入的估计结果。由表3可知,农地流入增加了家庭人均收入,农地流入概率每增加1%,家庭人均收入提高67.55元。

表3 农地流转对农户家庭人均收入的影响:基于不同样本的估计

农地流出对农户家庭收入的影响并不显著,表明农地流出后农户家庭收入并未呈现出显著波动。尽管农村家庭青壮年劳动力外出参加非农工作,其收入成为家庭的主要收入来源,但是当前农村范围内留守老人和妇女非农就业机会较少,非农工作水平也较低,非农收入对农户家庭人均收入的影响较小,并未拉大农业与非农业收入的差距。

在农户个人特征方面,户主年龄越大,越不利于家庭人均收入增加。户主受教育水平越高,越有利于增加家庭人均收入。老人和儿童占家庭总人口比例的增加,会显著增加家庭人均收入。随着农村青壮年劳动力外出及子代婚后与老人分家,农村留守老人和妇女已成为农村家庭主要劳动力之一。因此,家庭老人数量增加,一定程度上会增加农村家庭人均收入。

2.农地流转对农户家庭收入的影响

为进一步理清农地流转对农户收入结构的影响,本文分别估计了农地流入和农地流出对农户家庭人均农业收入和人均非农收入的影响,其中,非农收入主要指家庭劳动力非农就业工资收入,不包括其他财产性收入、转移性收入和其他收入等。表4估计结果显示农地流入概率每增加1%,农户家庭人均农业收入增加76.42元。同时,农地流入对农户家庭人均非农收入不具有显著影响。农地流出概率每增加1%,农户家庭人均农业收入减少52.76元。因此,农地流出减少了家庭农业收入。同时,农地流出对农户家庭人均非农收入不具有显著影响。

表4 农地流入对农户家庭人均农业与非农业收入的影响:基于不同样本的估计

由上可知,农地流入总体上增加了农户家庭收入水平,且主要增加农户家庭农业收入,农地流入对农户非农收入影响不显著。总体上,对于目前仍在农村的劳动力而言,农村的拉力大于农村推力,非农就业市场对高龄劳动力挤压,致使提升农村家庭非农就业收入存在一定困难。北京农村地区农户并没有充足的非农就业机会,农户农地流出后不能在非农就业上投入更多劳动力。在这方面,北京地区农村与其他地区农村情况类似。这就使得农地流出在降低农户家庭农业收入的同时,并未增加非农业收入。

(二)农地流转对农户家庭收入影响的异质性分析

前述估计结果为农地流转对农户家庭人均收入的平均影响,而实际上农地流转对不同农户存在着不同的影响。因此,本文采用了分位数回归方法,分析农地流转对农户家庭人均收入影响,0.2、0.4、0.6和0.8分位数,分别代表着从低收入到高收入家庭。

1.农地流入对农户家庭收入的异质性分析

表5为农地流入对家庭人均农业收入和人均非农收入的影响。农地流入对0.6和0.8分位数家庭人均农业收入显著为正,对其他分位数家庭收入不显著。这表明,农地流入显著提高了高农业收入家庭的人均农业收入,对其他家庭收入不具有显著影响。其原因是,农地流入并发挥规模效应需要一定的投资门槛,只有较高收入的家庭才能发挥农地规模效益。农地流入对不同分位数农户家庭人均非农收入作用不显著,表明农地流入对家庭非农收入不具有显著影响。这可能是农村非农就业机会较少,农户在农地流入并对农业投入更多劳动力后,对非农业劳动力投入并未有较大变化。因此,农地流入对农户的家庭人均非农收入没有显著影响。

表5 农地流入对农户家庭人均农业和非农业收入影响的异质性分析:基于分位数回归方法的估计

2.农地流出对农户家庭收入的异质性分析

表6为农地流出对不同家庭人均农业收入和人均非农业收入的影响。由表6可知,农地流出对0.6和0.8分位数家庭人均农业收入作用显著为负,对其他家庭人均农业收入作用不显著。其可能原因是高人均农业收入家庭兼具高非农就业能力,农地流出促使其退出农业,降低了家庭人均农业收入。农地流出对0.6和0.8分位数家庭人均非农业收入作用显著为正,对其他家庭人均非农收入作用不显著。农地流转使得高收入家庭转向非农业领域,促进了农业要素的流动。

表6 农地流出对农户家庭人均农业和非农业收入影响的异质性分析:基于分位数回归方法的估计

在样本中,低收入组家庭人均农业收入和非农业收入分别为2 321.56元和5 980.88元,家庭人均收入为11 529.7元,家庭农业人均收入与家庭人均收入比为0.20。高收入组家庭人均农业收入和非农业收入分别为6 929.42元和22 187.34元,家庭人均收入为31 630.74元,家庭农业人均收入与家庭人均收入比为0.22。低收入组家庭人均非农收入与家庭人均收入比为0.44,高收入组家庭人均非农收入与家庭人均收入比为0.69。因此,北京郊区农村家庭依然保持着比较稳定的农业收入比例,收入差异主要来源于非农就业收入。

由上可知,农地流入显著增加了较高家庭人均农业收入,农地流入对不同家庭人均非农收入均不具有显著影响。这表明,农村家庭依然存在一定的剩余劳动力。农地流出增加了高人均非农业收入组家庭收入水平,降低了高人均农业收入组家庭收入水平。这意味着,农地流转一定程度上改变了家庭资源配置与收入结构。总体上,农村家庭存在剩余劳动力,非农就业能改善家庭资源配置状况。

五、研究结论与政策性建议

(一)研究结论

本研究利用2018年北京地区345户农户调研数据,分析了农地流转对农户收入的影响。总体上,北京地区农地流出概率大于农地流入概率,农地经营正朝着规模化方向发展。农地流转对于农户收入存在显著影响,并且对不同农户影响存在显著差异。

首先,农地流入显著增加了农户家庭人均收入水平,农地流出则对农户收入水平影响不显著。农地流入每增加1%,家庭人均收入提高67.55元。农地流入提高了家庭人均农业收入水平,农地流出降低了家庭人均非农业收入水平。

其次,农地流入对0.6和0.8分位数家庭人均农业收入显著为正,对其他分位数家庭收入作用不显著。农地流出对0.6和0.8分位数家庭人均农业收入和人均非农收入作用分别为显著为负和显著为正,对其他家庭人均农业收入作用不显著。

(二)政策建议

上述结论表明,农地流转方式对农户家庭收入具有显著影响。基于上述结论,本文提出以下政策建议。

首先,继续鼓励北京市郊区农村农地流转。对于北京郊区农户而言,大多数家庭依然是小农户经营,存在一定的农业剩余劳动力,且劳动力与土地存在一定的错配。应当通过培养农村适度规模家庭农场,发展农地流转市场,才能有效提升农村家庭收入水平。同时,也应当积极发挥北京非农劳动力市场的带动作用,挖掘北京农业产业消费市场,为农村创造更多非农就业机会。

其次,差异化对待农地流转对不同收入家庭作用。对郊区农户家庭而言,高收入组家庭对农地流转更为敏感,主要源于其较高市场参与度与资源配置能力,应积极培育高收入家庭发展成为较大规模的家庭农场,带动村庄农地流转市场发展;同时,也应鼓励其在农业和非农业方面带动更多中低收入家庭参与非农就业与农地流转。对中低收入家庭而言,家庭在农地流转与非农市场参与度较低,农业剩余劳动力较为严重。应在稳定基本养老和医疗保障基础上,鼓励其参与农地流转,提高家庭资源配置效率;同时,也应加大对其非农就业培训力度,并给予更多公共性、公益性非农就业机会。