重新评估社会化小农家庭粮食生产效率:以SC省

摘要:透过农地经营历史变迁,我们总能够找寻到小农被改造的例证;历时30余年小农经济又走到命运被改变的十字路口。对中国粮食生产而言,急需找准问题,解决农村、农业发展难题是一项复杂的政治、社会和经济系统工程,绝非简单的农业生产业态转变,需重建社会经济资源配置机制。文章

借助持续5年45个家庭跟踪调查的面板数据,展开小农生产微观机理探析,重新估计小农家庭水稻种植生产函数,揭示生产可能性边界可达性。结果表明:对效率损失而言,由人为可控制的部分占到723%,随机无效率的贡献占到277%,社会化程度趋高的小农其价格预期直接影响种植意愿,减少水稻种植面积的概率达到13%。经济层面,粮价早已挫伤了散户小农种粮积极性,水稻种植生产陷入了无效率陷阱;社会层面,乡土社会转型的准备工作迟迟未跟进。为实现农业农村发展稳定目标,关键在于权衡利与弊的关系之后,重建效率与公平平衡之大局;事在人为,植入社会化小农特征考释粮食生产多了一层内容设计。未来中国农业和农村发展需要在社会与经济之间寻求二者的内在平衡,重构小农经济效率认识。

关键词:水稻种植;随机前沿生产函数;家庭收入;预期价格

中图分类号:F30711文献标志码:A文章编号:

10085831(2016)02000114

一、研究背景与问题

当代中国,农村政治、社会、经济的稳定与发展在已经被裹挟入工业化和城市化进程之中;概述起来,农村基层利益矛盾的“泛政治化”,传统农民群体的“被边缘化”倾向日趋显化,农民主体“被逼”逃离农地①。再度审视小农经营效率,审慎对待规模化争论,农村发展难题绝非纯粹的农业或农民问题。党的十八大描绘了全面建成小康社会的宏伟蓝图,韩长赋用了三个“无论…还是…看”进行了深刻解读②

,政策思路的阐述则是“基础在农业,难点在农村,关键在农民;小康不小康,关键在‘老乡”。恰当此时,中国农业经营业态和发展方式转型方向在何方?此前,学术界黄宗智和文贯中等学者对农村发展的未来进行了展望,争议的参与者还有温铁军、贺雪峰和周其仁等。就发展出路而言,殊途同归,仁者见仁智者见智,各方争议的焦点不外乎土地经营形态;总体看,对未来之路的判断仍然较为模糊。理论上讲,让“内源发展”取代“行政推动”作为农业、农村发展新战略是必然之路;以“放活”为核心,优先扫除阻碍“三农”发展的体制机制瓶颈,国家无论作何选择都要重点突出农民的主体地位[1]。长期以来,受政府单向推进运动的城市化进程影响,农业生产早已渐现劳动力结构性短缺难题,各地农业部门的强制性农业生产技术变迁业已成型,也即用机器替代劳动力;虽已至此,为提高农业生产效率,行之有效的运行机制并不健全,效率与公平难题始终存续。从现行农业经营方式看,小农业还将具有坚强的生命力。2014年3月5日,李克强总理作政府工作报告时提出:“坚持家庭经营基础性地位……发展多种形式适度规模经营。”在中央宏观政策(顶层)设计上,既要防止像日本那样陷入“小规模、兼业化的陷阱”,而且也需要防止误入巴西因土地过分集中,大量失地农民涌入城市,造成社会动荡、发展停滞的“中等收入陷阱”[2]。

20世纪90年代以后,城镇化、工业化进程加速了各地农村人(农业户口)地(集体所有)分离难题,此变化对城乡社会经济产生了有利和不利的影响;农业空心化情势下,农村土地、资本和劳动力资源配置失衡在不断恶化。目前看来,学术界有关农村、农业发展道路选择的争执焦点还只是小农和规模化的经营业态转换难题。如果将小农这一生产主体放置于长期的历史变迁中加以考察,他们是否能够参与土地经营,此命运则由农业生产方式转变方向来决定;他们是否愿意耕作土地,会根据未来的生存与发展环境进行决策。中国小农,已进入或者即将被卷入一个开放的、流动的、分工的社会化体系中,农业生产与传统的封闭的小农经济形态渐行渐远[3]。在《小规模兼业农户生产经营方式的变迁研究》中有这样的一段文字:不应把规模经营与家庭经营对立起来,动摇家庭联产承包制;农村改革工作的重点绝不能简单地归结为土地的规模经营

参见韩俊《小规模兼业农户生产经营方式的变迁研究》(研究报告)。。透过农民收入和增长序列数据,我们难以找到农业发展转型的经济内因,反倒是农民家庭收入的结构性变化更具讨论的价值;农民家庭的工资收入占比快速提高,收入增长不再主要依赖于农业经营,让农业规模化经营有了土地集中之基础。发端于农村的种种变革,以及随之而起的人地关系调整种种迹象表明,农业经营方式转变早已开始,农村社会、经济发展步入了大转变时代。

作为人口大国,经济发展时序安排和梯度推进实践行动早已改变粮食的区域供求格局,需要将中国粮食安全大问题分解到省级、市级甚至是县级辖区范围进行考察。随着东部和南方地区经济的快速发展,粮食生产重心也已经北移,粮食主产区调出能力减弱,平衡区自给水平下降,主销区产需缺口逐渐加大

2010年,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南等7个北方主产区,粮食产量占全国的比重由1991年的362%提高到449%;江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川等6个南方主产区,粮食产量比重由36%下降到305%;北京、天津、上海、浙江、福建、广东、海南等7个主销区,粮食产量比重由122%下降到61%。。时下,粮食调出大省也只有黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽、江西等6省(区)

在居民口粮消费中大米约占65%,特别是优质粳稻消费需求增长较快。据测算,近20年,粳米人均年消费量从35斤增加到60斤以上,发展粳稻生产是一项紧迫的任务。小麦供需总量基本平衡,但优质强筋小麦供给不足。养殖业、深加工和生物质能源等消费领域迅猛发展,玉米供求趋紧逐渐显现,缺口可能会进一步扩大。大豆消费较快增长,国内生产徘徊不前,进口依存度越来越高。。由于农资价格、生产用工成本、全社会工资水平变化路径不可逆,城镇化进程将全国不同农村地区的粮食生产带入了“高成本”运行时代,小农经营农业比较效益下滑的问题将日益凸显。依据笔者所展开的实地调研观察,辅助CGSS和CFPS数据的简单统计作出判断,无论是过去还是将来,农业劳动力工资和粮食价格水平是影响粮食生产的两大关键因素。各地区从事农业生产的劳动力平均年龄在50岁以上,其中上海等经济发达地区务农农民年龄已接近60岁,农业劳动力老化已成为困扰农业发展的现实难题

农业部对全国31个省(区、市)、355个行政村的23 000个固定农户样本2003-2012年的调查数据显示,务农劳动力平均年龄接近50岁,中老年人已成种地主力。。考虑到农业劳动力日趋老化的严峻形势,发达或是落后地区的“老人农业”或将消逝,未来的粮食主产区将会是劳动力转移数量少又具有得天独厚自然禀赋的农村。在各种有利或不利因素共同作用下,中国农业发展和农地经营的改革势在必行。虽然如此,我们需要从失败中总结经验教训;涉农的各项改革行动众多,中国农业发展环境支持改革决策和行动,以何种姿态对待小农,关注农业发展的终极目标是什么,解决农业、农村发展难题都会面临“效率和公平权衡”两难选择。为提升农业生产效率而谋变理所当然,但不能将其作为转变农业经营方式的唯一理由;谋求生产方式转变,小农经济理性假设固然要被放置于第一位,但如何理顺农村人地关系理应成为第一重点。

论及改革方向,1998年的粮改表明回归行政性控制也是行不通的[4]。发掘粮食部门改革与政策变迁内生驱动力,归纳起来起决定性影响的因素有价值取向的产量增长、安全目标、农民收入增长目标以及市场价格稳定目标等,一旦实现这些目标的成本过高即造成效率损失[5]。回望改革,1998年粮改结果出人意料,并没有出现人们广泛预期的以及过去经验所显示的那样以效率和市场为导向,而是赋予国有粮食企业以垄断收购市场的行政性特权。就目的而言,那一场改革的初衷是:既达到通过保护价来增加农民收人、刺激粮食生产、保障粮食安全的目标,又达到国有粮食企业扭亏为盈,摆脱政府财政支付的沉重的政策成本的目的。1998年粮改提供了宝贵经验:预设的政策与效率目标带有明显的价值取向,而且与相应的经济思想、理论之间存在严重冲突,改革之初产业、利益集团对政策形成的影响力较大[4]。正如赵德余所言,“研究解释1998年粮食政策变迁的目标取向及其意识形态基础,在剖析相互冲突的多元政策目标以及市场环境变化压力下的国有粮食部门寻租行为是如何导致政策目标的落空与改革失败的”[4]。

未雨绸缪,继续追问农业和农村发展之路在何方?诚然,一旦将此发展谜题置于农村社会与及发展联动场景展开论述,散户经营和规模化农业的对抗已经给出了部分答案,因地制宜处理人地关系才是解决农业、农村问题的关键所在。当代中国,虽然吃国家粮的时代已经终结,商品粮时代的价格应该成为一个关键的政策变量,缘于粮食价格弹性低。长远看,国家和管理当局势必需要谨防卯吃寅粮的需求透支困局出现。小农逃离土地后果可以想象,种粮人和吃粮人(生产与消费)的分离必定会改变土地经营方式。出于保护消费者的粮价体制挫伤了小农生产积极性,现实中农业生产者的理性选择张力正在改变着农业生产业态,农业产业化、规模化内生于收入增长,农业大户经营快速出现

2013年7月24-25日,笔者在重庆市荣昌县农业部门和乡镇调研时。当地农委部门的三位在农业和农村第一线工作的农经、农机和种子管理部门的管理人员对种粮大户的个人特质(主要特征)总结如下:第一,有文化(专科以上学历);第二,有资本(农村当地有钱人,在湖南省屈原区调研如出一辙);第三,对农业发展充满希望;第四,风险意识强(农业风险大,偏好型);第五,企业家精神;第六,对农业有兴趣;第七,本地化(本土化);第八,年轻化。在调研时的交流中了解到荣昌县选择和支持大户的手段措施有:第一,大户财政补贴150~200元/亩(按照不同规模支持国家财政补贴,政府行为及扶持政策);第二,技术服务(市场信息、技术对接服务、心理安抚、物质精神奖励);第三,基础设施建设资金配套;第四,耕地流转的扶持性工作。。有鉴于此,极有必要展开农地经营方式、农业生产效率变化的深层次的原因探究和小农经济运行微观机理探讨。我们的分析只是一次初探,借助四川省合江县水竹村的小农家庭案例来加以阐释,此分析思路设计和调研方法还可以放置于其他地区,分析对象还可以扩延至“大户”并进行比对。展开其他粮食作物的生产效率评估,此实现路径依然适用,诸如小麦、玉米等。当然,此分析框架还可以用于评估规模化经营的经济作物经营效率,诸如烤烟、油菜和棉花种植等。笔者在样本地区的跟踪调研始于2008年,期初未建立“家庭档案”,采取逐年登记方式,此举意在为评估粮食主产区小农生产效率提供微观证据。

二、社会化小农研究文献回顾

为什么包产到户之后的小农经济历时30余年就发生剧变?兼顾效率与公平的适宜农业经营业态是什么?在笔者所能够查阅到的零星文献中,相关研究并未给出令人信服的解释。要回答此类问题,不仅需要将其置于城镇化大场景下,还要用好乡土社会人地关系调整的动力,只有这样才能够驾驭住农业历史的总结、对现实的透析和对未来的预见。在解读小农特质方面已存有大量文献:当今中国小农在面临市场化、社会化的货币支出压力时,社会化特质较为典型,行为表现已经从依靠熟人关系、道德市场转向求助货币武器和紧缩性的保守选择应对市场化中的不确定性和风险[6];但是,各种不利条件制约传统小农行为选择,他们的生活空间既狭小又相互隔离[7]。传统向社会化小农的变迁过程中,外部环境改善要素和小农自我意识都在起作用,社会化启蒙了小农的利益意识;在经济理性支配下,利益考量逐渐成为主导小农行为选择的核心变量[8]。借助局部均衡理论框架难以对农村、农业问题给出合理解释,加之人口大国的农业问题绝不是简单的土地问题,需要综合考量人口压力的影响。历年“中央1号文件”总会嵌入农业、农民和农地经营等关键词汇,刻画“一支独大”研究现状离不开粮食生产和小农命运问题的探讨,历年CSSCI期刊发文提供了直接的数据证据,学界给予农村经济研究最高程度的关注也就顺理成章[9],

参见王敬尧,宋哲《中国农村政策与中国农村研究:影响力考察》(《吉林大学社会科学学报》,2011年第5期。除了农村经济研究外,其他研究关注点比较集中的有农村社会研究、农村教育研究、农村政治研究以及农村管理研究。公共政策是基于社会现实公共问题的解决之道,近10 多年的每年“中央1号文件”就表明中国农村问题是必须解决的重大现实问题。。

众多争议当中,中国以户为单位的小农和规模化组织之间的较量早已开启,究竟什么样的经营方式适宜未来中国的社会与经济变迁?20世纪90年代的中国,无论从人口比重、劳动力比重还是经营单位比重来说,都是一个以农民为主体的国家,2亿多个农户就是2亿多个资源配置单位。从这种意义上说,小农家庭经济依然是中国最基础的资源配置方式,区别于市场、政府对资源的配置方式[10]。资本与劳动双密集型的小规模家庭农场远比大农场适合中国实际,黄宗智提出“隐性农业革命”的农业经济学命题,农业发展出现“没有无产化的资本化”悖论现象[11]。而且,最近的这场“隐性农业革命”并非来自于某种特定作物产量的增长,而是来自于居民食品消费结构的根本性重构和农业结构转型

参见黄宗智和彭玉生(2007);黄宗智(2010b)第6章;黄宗智(2010c)《中国农村统计年鉴2011》:表6-22。。杨华的研究发现小规模家庭农场及其经营者的存在的社会学意义更为深刻[12],根据农村土地耕种规模及收入状况可以深度刻画农民的阶层结构。随着家庭联产承包责任制的推行,国家制定的正式规则确立了农户独立经济主体的地位,决定农户的行为目标是利益最大化或效用最大化;农户能否实现其利益最大化目标,则取决于外部社会经济环境所提供的现实条件[13]。与经济学将市场简化为抽象和同质性的价格机制相反[14],市场社会学研究往往将市场还原为具体和异质性的资源分配的社会性制度。本文以粮食生产为题,通盘考虑小农的“生产者”和“消费者”双重身份特质,展开分析以更好地揭示经济、市场现象背后潜藏着的复杂社会成因。

当代中国,农村农业生产方式转换还有两大约束条件:其一,统购统销政策历史遗产;其二,2006年税费制度改革的脆弱效力,普通小农和农业大户之间为补贴而展开的利益对抗。有关粮食统购统销问题的讨论,既有研究多从中央政府的政策层面加以关注,少数研究也注意到政策实施过程中农民口粮量下降的特殊事实[15]。由于粮食问题是县级政治的核心问题,以此为切入点的研究多半关注“政治过程”分析;在“粮食分级索取权格局”约束条件下,粮食减产和过度征购造成粮食库存不足,饥荒由此而生[16]。根据Sen(森)提出食物获取权(Entitlement)理论,三年灾荒提供了极好的中国观察例证,笔者称其为“山东泰安价格突变年”。1960年,山东省泰安市玉米、小麦、鸡蛋和豆油等产品价格相比之前年份普遍提高了30~40倍,而苹果和山楂的价格变化较小,与1957年对应产品价格水平相比分别是44倍和125倍。1965年主要农产品价格又回归正常水平(参见表1)。注意到,1960年恰好是“灾荒年”。我们检索到的“山东省泰安1950-1985年主要农产品集贸市场价格”表能够反映出更多的信息,依此数据笔者作出这样的判断:“没有什么比灾荒更能够检视粮食安全”,粮食安全问题的核心是“价格安全”。尽管人均食物产出的不足可能引发饥荒事件,但它只是众多可能的原因之一。在另外的饥荒研究中,具体的实例是1928-1930年北方地区的大饥荒[17],政治混乱所带来防灾能力的低弱则是饥荒发生的根本原因,气候所起的作用当然也不容忽视。当下,被流卷入市场成为社会化小农,认同逻辑上社会性价值凸显[18]。小农被卷入市场经济过程中,心理和行为发生的异变使得我们建构理论加以解释失去了抽象基础,小故事反映出的大问题即为农村社会经济发展的大转型。对于第二大约束,恰是本文的主要内容;要解答的问题却是效率之争的背后中国农业经营模式应当是“什么样的”。不忘农村公平社会建设目标,以此立意则会得出不一样的判断。

为了研判中国农业发展、农地经营方式的未来走向,此问题的研究势必需要学人考虑到“要劳动力不要人”的半城镇化和半工业化进程。根据笔者长期以来的调研和观察,辗转于城乡之间的农村流动劳动力,他们确实起到了稳定农村个人和家庭之间几近断裂的经济和社会联系的作用,小农理论建构和农民家庭行为分析需要综合考虑到社会、经济因素的交合影响。在中国农村问题研究视角切入方面,系统复杂性决定了没有放之四海而皆准的唯一理论和学科知识

参见黄宗智《中国的隐性农业革命》(北京法律出版社2010年版)。。有关“三农”问题的研究俨然存在着这样的认识误区:在市场这只看不见的手的作用下,根据边际效用递减规律,各种经济资源会在价格起作用的市场条件下自动实现优化配置。根据微观农业经济理论研讨农业发展问题,不可避免地会陷入在市场的作用下土地、劳动力和资本三个要素之间会互相替代和优化配置的类推陷阱[19]。在此之前,国内期刊《开放时代》(2012年第3期)专门组稿探讨中国农业发展之路,相关研究似乎已经提出一条比较公平、有“中国特色”的农业长远发展道路:为小农户建立与商业资本的“平等交易”环境来确保农民利益[20]。

对人口大国中国而言,从县域层面研究中国农村和农业发展是很好的切入视角,此做法在承认地域差异性的同时,也能够将农业和土地经营问题研究的深度和厚度讲述出来。本文以“水稻种植”切题,原因是水稻种植背后绝非简单的技术经济问题,农业生产和土地经营更是社会和政治经济学问题。在技术与种业安全层面,水稻种植研究文献众多,而且有着很好的试验基础和种植实践检验。在水稻种植的自然地理研究方面较为详细的文献是梅方权等[21],相关文献不一一列举。我们的研究恰恰是为关注种植背后的社会经济发展难题,以此为突破口更大程度上是对小农粮食生产效率的再度关注。考虑种粮农民的粮食需要,通俗的表述即为生活水平决定的粮食需求,在这方面李培林和丁少敏[22]已经建立起综合指标体系:口粮水平、收入水平、消费水平、消费结构以及食品结构和营养水平。考虑了众多因素之后,探讨水稻种植行为选择和效率,还必须考虑到宏观层面的产业结构转变和城镇化社会变迁大场景;而且,劳动力就业和城镇化带来的城乡人口结构转变对大米的供需冲击是“新理论建构”的基点,原因是纯粹的微观经济学理论难以对农户经营悖论作出解释。根据笔者的调研,粮食价格偏低、成本偏高时小农多半不愿意“种地”;在土地快速集中之后,粮价上涨、成本降低很可能会再现小农想种地却没地种的社会经济现实。

三、研究设计及调研实现

(一)研究框架设计

在中国社会特殊治理大背景下,对上负责的激励设计和科层制逻辑,由此诱发以牺牲长期发展为代价的行为以及政策执行中的偏差和共谋无处不在[23]。随着农业技术进步,形成的比较优势改变总体经济增长轨迹;但是,并不排除贸易开放水平的提高会固化原有的比较优势,进而专业化生产低技术含量的初级产品[24]。农业技术进步是有边界的,内生驱动力来自农产品总量需求和结构转变;单位面积产量达到一定阶段,总产量主要取决于土地耕作面积。随着农业产业化和规模化的快速出现,农业产业工人队伍已经日渐庞大,只不过当下还主要是老化的农村劳动力,从这个角度来理解现代规模农业还可以视为“老人农业”。散户仍然是中国农业经营的主体,而且每一户家庭在农业生产组织、经营管理方面的行为都可以视为类似于企业的微观经济组织,即供、产、销一体化的经济组织;抛开经济层面的讨论,家庭构成了农村的基本社会组织单位[11]。在本文中,将种植水稻视为代表性农业生产行为,其不仅是经济理性选择必然结果,而且背后有着深刻的社会性成因。观察农村小农家庭的生产行为转变,我们能够找到经济学关注的资源配置及效率改善的经典实例,农业技术效率可能受到各种随机因素或其他外生政策因素的影响;对于水稻种植等粮食作物种植而言,主要的约束条件有自然禀赋、各种灾害以及粮食生产经营体制。为捕捉水稻价格对资源配置效率的影响,笔者采用包含资源配置效率方程的随机前沿分析方法,基准模型如下

在实证研究中,随机配置效率的模主要包括两类:Kumbhakar等(1991)、Huang和Liu(1994)、Battese和Coelli(1995)对外生的技术无效率项均值模型进行了估计(简称KGMHLBC);Caudill和Ford(1993),Caudill等(1995)以及Hadri(1999)对配置效率方差进行模型计算,解决了随机无效率项异方差问题(简称CFCFGH),王泓仁(Wang,2002a;2002b)对上述两类模型进行综合计算。。

lnyit=lny*it-uit(1)

lny*it=X′it β+vit(2)

X′it β=β0+kβklnxkit+1[]2[SX)]kl

lnxlitlnxkit

(3)

uit~N+(μit,σ2it)(4)

vit~N(0,σ2v)(5)

技术无效率方程设定为:

μit=z′it δ(6)

σ2it=exp(z′iγ)(7)

σ2v=exp(c0)(8)

E(uit)

[]z(k)=δ(k)1-Λ(Λ)[]Φ(Λ)

-(Λ)[]Φ(Λ)2

+γ(k)σit2

(1+Λ2)(Λ)[]Φ(Λ)+Λ(Λ)[]Φ(Λ)2

(9)

方程(1)反映了因为技术无效率uit,潜在产出lny*it对实际产出

lnyit

的偏离,方程(2)说明了潜在产出水平lny*it受一系列要素投入因素X和随机的不可测因素vit的影响,复合残差性uit,vit相互独立,且与回归模型中的解释变量无关。其中,Λ=μit/σit,(·)

与Φ(·)分别是相应变量的密度函数和分布函数。z(k)表示变量z的第k个元素。如果变量z对配置效率具有单调性,超越对数生产函数(translog)设定可以作为对未知生产函数合理的二阶近似,具有可变替代弹性;无严格的生产函数形式约束,并且暗含非中性技术进步假设。在实证研究中具有广泛的应用;同时对配置效率均值和方差进行建模,并采用极大似然估计的一步回归估计方法,提高KGMHLBC和CFCFGH研究过程中的估计效率;考虑外生政策变量对配置效率的非单调性影响[25]。随机前沿面成本模型为:

Yit=Xitβ+(Vit+Uit),i=1,2,…,n;t=1,2,…,T(10)

其中,Yit表示第i个截面在t时刻的总成本,Xit表示第i个截面在t时刻的投入价格和产出的k×1向量矩阵,β表示未知参数向量矩阵,Vit和Uit分别表示随机误差项和成本无效率项。在SFA方法中,由估计出的方差参数γ=σ2u/σ2,σ2=σ2u+σ2v是否显著,可以推断出成本无效率项对产出是否具有显著的影响。为了判断边界成本函数是否有效,我们设立假设H0:γ=0;H1:γ≠0,如果γ的零假设被接受,则意味着成本无效率项不存在,边界成本函数无效。γ的取值为0到1,当γ趋近于1时,说明成本偏差主要由成本无效率项决定;当γ趋近于0时,说明成本偏差主要由随机误差决定。对γ的零假设检验可通过对成本函数的单边似然比检验统计量LR的显著性检验实现。本研究中,农户家庭的承包面积变量是最好的外生政策安排,虽然承包期限的调整会有影响,而在我们的样本期内2008-2012年未做调整。短期内,土地制度安排不是内生的,因1997年第二轮承包“30年”不变;长期看,土地制度安排则是内生的。

图1休耕期缩短的经济学分析——农业技术进步曲线

来源:王建革(1997)P62。

在人口压力的推动下,原始农业的发展逐步从粗放的刀耕火种走向集约的锄耕农业,在Boserup的《农业成长的条件》一书中,森林耕作制、灌溉耕作制、短期休耕制和连作转变用图1来展示。Polo是一般最起码的刀耕火种民的部落规模,大约在100 人左右。N点所反映初期的刀耕火种民的生产状况,这时期的食物产量是高于生存需要的,当人口进一步增长,到达生产曲线的P点时,食物产量与人口所需要的最起码的食物数量相等,超过这个数值,饥荒就会发生,这时人们如不选择另一种技术,便会出现社会不稳定。经历长时期的演变过程,人们选择了较为短期的休耕农业技术以作适应,产量从P点升到S点;当人口再进一步增长到达生产曲线的R点时,短期休耕的农业技术水平又无法维持生存需要,只好选择连作技术,使生产量达到T点,然后在这个基础上进一步发展[26-27]。在农业生产和农村发展研究中,最直接和具有信服力的数据是农业普查数据。农业普查中所使用的主导范畴是“农业生产经营者”,主要部分是农业生产经营户,在黄宗智的研究中被称为“家庭农场”,在2006年总计达2002亿户,拥有共342亿“本户劳动力”。在这些家庭农场之外则是395万个“农业生产经营单位”。与针对60 000户样本农户的成本收益调查有所不同,农业全面普查意在尽可能精确地捕捉到社会实际,而不附带任何试图确立某些农户作为典型的意图。实际上,农业普查被用来给中国的农业统计数据确立新的标准,那些在农业企业中的从业人员,应有相当部分可以被视为“农业雇工”,亦即被农业企业全职雇佣的农业工人。随着农业产业化和规模化的快速出现,农业产业工人队伍已经日渐庞大,只不过当下还主要是老化的农村劳动力,从这个角度来理解现代规模农业还可以视为“老人农业”

在云南、四川、贵州和重庆调研时,各地乡镇主管农业的基层官员和规模化农业企业也都有近乎相同的陈述,现在都是老年人在土地上“帮工”,大规模青壮年劳动力则外出务工逃离农业和农村。更为有趣的是,调查中老年劳动力的日工资男女差异在5~10元之间/天。在重庆调研时,2011-2013年的日工资因地区不同男性分布在40~60元,女的则介于35~55元。另外,老人在家经营农业或受雇于农业企业之外,还担负着照顾家庭和“下一代”(农村谁来照顾小孩这样的问题在2012年、2013年经由媒体报道后广受各界关注)。谁来照顾老人?2013年的“常回家看看”被写入法律可见问题已经严重化,这是农村和农业经济发展之外社会问题的简单讲述。。也就是说,企业雇用的从业人员仅占全部农业劳动人员(包括家庭农场和农业生产经营单位的全部劳动人员)的1%

参见《中国第二次全国农业普查资料汇编》(农业卷),2009:表1-5-1。。

(二)计量模型设计

基于微观经济组织(家庭或企业)、地区和国家不同层次的生产函数构建是为描述生产系统中投入要素与产出之间数量关系的理论模型,可以勾勒出“理想状态下”的投入产出关系,其具有严格的假设前提,比如假定技术水平不变,借助数量方法则可以估计出生产中所使用的各种生产要素的数量和能生产的最大产量之间的关系。笔者以调研观察为依据构建农户的水稻生产函数,采取随机前沿生产(SFA)非参数估计方法。将误差项分解为两个部分:一部分为具有对称分布随机误差,由纯自然因素造成,如运气、天气、气候、地理、机器的表现等;另一部分为效率残差,反映与最优前沿面的差距,通过效率残差的大小来确定被评价对象无效率的程度。效率残差是一个单边分布的随机变量,是一个非负误差项,反映的经验事实是:每个实际产出单元的成本总是位于其随机成本前沿面的上方,即实际成本总是高于最优成本,这样的偏差由于控制因素造成,如技术和经济无效率、生产者和其雇员的努力程度等,这一部分也称之为管理误差项,此两个误差彼此独立。基于成本函数的随机前沿面模型如下:

ln(C)=β0+5[]i=1βiln(Xi)+i 其中,C表示生产的总成本。β0是常数项,βi和βij是产出变量的系数。Xi是第i种产出的量。V代表影响总成本的非可控因素,它既可能提高也可能降低成本,服从正态分布。U为非负的成本无效率项。与随机前沿生产不同的是,成本函数中无效率项前面的符号是“负号”。由于我们调研的家庭来自同一村庄,并且是相互独立的,在观察期内并不存在“有投入无产出”的异常样本,因此假设农户家庭具有相同的边界生产函数,且具有一种水稻产出(produt_rice)、四种投入要素的Panel Translog随机生产边界函数(Stochastic Frontier Production Function)设定为: lnprodut_ricei,t=β0+β1(lnsqure_riceit)+β2(lncostit)+β3(lnsqure_riceit)2+β4(lncostit)2+β5(lncostit) (lnsqure_riceit)+β6(lnsqure_riceit)t+β7(lncostit)t+β8t+β9t2+Vit-Uit (12) efficiencyit=δ0+δ1X+μit (三)样本地区社会经济概况 调研采取“逐年逐户”跟踪登记,自2008年开始,2012年最近一次展开的调查又对5年面板数据进行了查缺补漏工作,未来计划是通过长期跟踪建立45个微观家庭档案。20世纪90年代以后,家庭样本所属的村庄农村劳动力就已大规模外流;小农经营主要是水田,旱地较少。2008年以来,样本村及近邻村庄种地劳动力的短缺问题日渐突出,农业雇工工资水平5年内翻了一番。随着人口和劳动力的大规模外流,样本村内人均和劳均耕地面积2012年分别达到18和29亩 随着农村劳动力的解放,劳均耕地资源在快速增加,统计上的“人均”意义指标在农村和农业领域面临着“并不能够真实反映现实”的严峻考验。;截至2013年,该农村地区的人地关系早已松散化,人(外出务工)走地(不可移动)留,水田改旱地,农地变林地,可代耕、抛荒闲置土地快速增加。由此,产生 一个重要前提:村内仍在从事农业生产的小农家庭(劳动力)可经营种植的土地面积是可变的,小农家庭目标是“收入最大化”和“支出压力最小化”。调查设计中,用“水稻种植面积和水稻产量”刻画农业生产行为;此外,调查中我们还设置了“家庭最近5年经济支出最多的事项(1=日常生活开支;2=医疗费用;3=子女受教育;其他)”、“你们家人会把金钱看得很重吗(是=1;否=0)”等指标刻画社会化小农特质。在调查样本所在地区,水稻种植不仅是主要的粮食生产方式,还有充当经济来源的功能。农户种植水稻以养活家庭,又借此获取农业经济收入。地区采样具有两方面的代表性:水稻主产区(种植大县大镇之下的大村),再就是农村空心化趋势严峻 2012年9月6日,在与样本地区地域相邻的重庆江津调研时,曾经的肥沃耕地长满了荆棘,曾经的乡间小路长满了野草,无路可走,似乎又回到了刀耕火种之前的那个年代,而这一切的描述却是在21世纪。。长期跟踪会受到各种不确定性和不可控因素的干扰 2012年9月16日,在调研时被拒访:当我们走到一家农户,WQ家老两口在家,当时入户时被他弟弟知道,电话告知不要跟我们“交流”,后来了解到打电话的人是他弟弟WY,在当地镇上做小学老师,曾经做过村主任。类似的境遇较多,调查为什么会问那么详细的信息?礼貌一点的问你是不是记者?你做这个调查是干啥用的?被怀疑是“骗子”的户数较多。即便是“熟悉”的被调查对象,仍然会遭遇被拒。,抓好入户田野调查的“初次”介入尤其重要,否则一项调查数据的获取将会十分困难。

在争议散户经营和规模农业之间的“替代”关系时,需要清醒地认识到“规模化”内生于劳动力供给和需求变动。农村土地经营业态绝非简单的经济关系,小农经济起到的社会稳定器作用不容忽视。虽然规模化存在种种弊端,但我们再次强调规模化陷阱体现为农地非量化和挤占本该属于小农的农业“剩余”。规模化并不是万能的,中国历史决定的小农经济形态有其存在的现实之基,规模化能够产生的规模经济效应最终还是由土地上生长出来的农产品价格水平决定。将经济问题从其他各种社会关系中剥离出来,作为一个孤立的对象加以考察,结果造成一系列的二元割裂倾向,如城市与乡村割裂、经济与社会分离、人与自然互不相关、传统与现代截然两分。问路农村和农业发展,这是一个极其复杂的“社会经济学学术谜题”,更是中国未来发展转型的实践难题。在资本主义的笼罩之下,农民即便仍然呈现出简单商品生产者的形态,也只是形式上的;农业中资本主义因素的增长,已使农业生产从维生型活动日益转变为经营型活动,问题的核心也许并非小农“将往”何处去,而是小农“能往”何处去?

四、经验结果及解释

(一)变量定义及描述

自从2008年开始,笔者逐年跟踪调查水稻种植家庭的农业经营变动情况,实现方式:采取“逐户”长期跟踪登记,基线调查开始于2008年,截至2012年,最近一次调查工作还对前5年数据、变量进行补齐。1992年“撤乡并镇”之前SZ村位于乡政府所在地,2007年又进行了村村合并。2007年11月5日,合江县人民政府发布的《关于白鹿镇适度调整村级规模的批复》(合府发〔2007〕281号)文件指出:撤销通衢滩村、梁家桥村、老龙村,新设水竹村

以上资料来源于行政区划网(wwwxzqhorg)原文链接:http://wwwxzqhorg/html/show/sc/18624html。。虽然出现过两次乡、村行政区划调整,但行政的力量并未改变原来乡政府所在地的集市及贸易发展,其又是粮食销售场所,乡村集市所发挥的社会经济功能在此不作赘述。本文的数据分析来自笔者的跟踪入户调查,变量涉及劳动力、家庭特征、养老和医疗等社会变量,家庭承包土地面积分为水田和旱地,在此之外还有一部分“自留地”。水稻种植方面根据样本地区的特征设计问题有:种粮补贴金额(主要是“直补”资金和种子补贴),以及小农家庭对农业补贴的评价态度

政策票价划分为三个层次:1=利好政策;2=给不给都一样;3=并不能明显减轻负担。,水稻种植面积;化肥、农药、水稻种子购买,劳动力支出(请人),其中又细分为:插秧请人工时数、收割请人工时数、耕地工时数、水稻产量、出售谷子数量、谷子出售价格和期望价格(元/Kg)。对于农产品供求与价格的关系而言,生产者在市场力量的冲击下变得越来越理性[28]。在农业生产资料市场化快速推进过程中,农资和劳动力价格构成水稻生产成本的重要组成部分,尤其是化肥和劳力价格超出部分农户的承受能力,直接挫伤农户的种粮积极性。此内容需要重点着墨,小农家庭在价格预期方面已经变得越来越“理性”,但这与经济学教科书上的“合理预期”不尽相同。预期的价格可以视为影子价格,并且可以证实我们前面关于“粮价偏低”的判断。该价格形成的微观机理如下:农户根据前些年水稻销售的实际价格、生产资料价格和收入水平变化等而作出的“未来判断”,趋于刚性上升的预期价格水平与农户年龄等个人特质变量高度相关,越是年龄相对年轻(40~50岁)价格预期相对越高,预期价格还将影响到农户的种粮意愿,甚至是下一年或未来几年的水稻种植面积[28]。

表2,可用以描述家庭特质的社会与经济变量特征,在此就主要变量进行简单说明,其他可能涉及的变量和说明内容参见周靖祥[28]。从统计结果看,小农家庭的家庭平均总收入、农业收入和工资性收入都在上涨,最小值为“0”表示有家庭部分年份没有农业收入(外出务工)和工资收入(未外出务工);其中,农业经营收入增速较为平稳,总收入增长变动主要原因是工资性收入快速增加,所起的作用越来越大。从平均种植面积看,各年都在递增;就单个农户家庭而言,最大面积2011年达到最高点,初步说明样本家庭的水稻种植面积随时间(户主年龄)而变化的趋势较为明显。从户主年龄看,平均年龄为57岁(2008年为54岁,2012年为58岁)。在样本期内,外出务工的平均月工资水平是2 232元。具有货币标识的经济变量最小值为“0”表示没有对应项,比如健康支出、储蓄、礼金支出以及子女受教育费用等。农户家庭种植补贴最高值是1 080元,此为2012年承包面积最大家庭对应获得的补贴。此外,我们的调研还考虑到农村建房行为,农户家庭最早建房是1983年,最晚是2009年,集中建新房的时间是2000年左右。农户家庭的平均住房面积为183平方米,最小的家庭是70平方米,最大的家庭住房面积高达320平方米。其他引入计量模型的解释变量参见表2,在此不逐一说明。

(二)水稻种植成本上升的微观证据

当代中国,水稻种植分布区域以南方为主,而且水稻种植越来越向优势区域集中,近年来水稻生产逐步向长江中下游和黑龙江水稻产区集中。根据统计,南方稻区约占水稻播种面积的90%左右,其中长江流域水稻面积已占全国的65%左右,水稻种植面积和产量较大的12个省(区)是湖南、江西、广西、广东、四川、安徽、 江苏、湖北、浙江、福建、云南等。根据统计,中国约有025亿hm2水田,占全国粮食总产量的40%;但由于缺乏适宜的水田机械,水稻生产主要靠手工(劳动力)作业,机械播种、插秧只占种植面积的22%,使用机械收割的面积占25%。由于水稻种植过度依赖于劳动力,农村劳动非农部门工资上涨传导至农业部门,劳动力成本上升已经影响到水稻种植面积和小农种植意愿。近年来,全国水稻种植面积和产量逐年下降,南方主要集中人口大规模外出的四川、重庆、湖南等局部地区,2000年以来土地抛荒、水田变旱地等问题较为突出。出现这样的格局与各地水稻机械化严重滞后、农村劳动力外流有直接联系。更深层次的原因则是较低的相对价格,导致不同区域水稻生产布局变化的直接原因是水稻生产相对于替代作物净收益的差异,局部地区资源约束条件、制度改革等也起到决定性影响[29]。若要推进农业机械化、规模化和产业化,则需要因地制宜和因人而异,盆地、丘陵地区只能够有限度地实现机械化、规模化。在粳稻种植方面,扩大土地经营规模并没有显著地降低单位产量的生产总成本[30]。本文调研的样本地区行政上归属于四川省合江县,该县是水稻种植大县,种植面积475万亩,是四川省新增100亿斤粮食产粮大县之一。

2013年,笔者在水竹村水稻收割现场记录了11户小农的机收水稻数量和地块面积,将此收割数据表作为讲述小农生产效率的变化,和水稻在收割阶段因劳动力短缺而出现“机械化”进程的微观证据。更学理化的文字表述则是,劳动力成本上升加速农业技术进步和生产力水平的提高。走在田间地块展开记述,其中一户农户,家里留下老两口在家,男户主的年龄是54岁。据了解,儿子和儿媳妇都在外面打工,2013年收谷子的工钱由儿子寄回支付,他们手上基本没有为农业生产支出而准备的现金。借力机械收割水稻,该户支出费用是360元,历时20分钟收到20袋谷子。此次,进村驻村的7台小型收割机都从河南开来。开收割机的人都讲着河南话(进一步了解到该收割队多是河南驻马店人),他们多半是经由湖南、湖北过来,一路南下到此地收割水稻(其他季节他们主要是在北方农村地区收割小麦)。收割工作人员的收费介于180~240元/亩;由于碎片化不规整的田块面积的亩数无法精确,所以大部分收费是估算或是作业人员与农户讨价还价。其中,有一类收割机可以核算水田面积,在收割之前会由拿着仪器的人先围着水田田埂转悠一圈,此举一完成就能知道地块面积,测量误差多半会在01亩左右(开收割机的人根据长期收割经验告知),如果是标准方形田块误差就会很小,基本没有偏差。总体来讲,他们走过的湖南、湖北和四川农村的田块较小,较为狭窄,所以粮食耗损较大。在现场,作者捕捉到的最精确的数据来自于仪器的测量“数据”比对,测亩仪器的统计单位是“大亩”,也即1大亩=1 000平方米,而农户依据长期种植经验与分家到户“产量核算”后的面积(后来了解到当地曾经丈量过一次水田面积)数据已经逼近“亩”(1亩=660平方米)。笔者所记录水稻收割数量、田块面积和支出费用基本情况如表3和表4,劳动力和机械收割效率差异不作比对。对此进行延伸说明,农业精细化经营不能与机械化、规模化相等同,即便是小农散户碎片化的土地经营也能够实现机械化,农业生产方式转变内生于劳动力数量,小农经营农地面积多寡还受到资本和劳动的配比约束。作为小农生产效率变化和机械化进程内生变动内容阐释的补充,在此简说笔者长期跟踪调研的云南省师宗县SB村,2004年开始出现小型耕田机,2009、2010年农机补贴加速了机械化进程,接近60%的农户买了小型犁田机,包产到户之后几乎全部的牛耕经营逐步被机器替代;更值得一提的是,北方的收割机也开到了SB村,此事发生在2013年,该县其他乡镇2012年已经出现机械化收割农作物。

调研在现场,收割机作业人员利用“面积测量器”走完一圈的核算结果,单位:亩。测量仪测出的面积是“大亩”,从仪器显示熟知推算“真实”的费用举例如下:029大亩(239元),074大亩(593元),124大亩(894元),仪器显示的费用支出却是7209元/亩,而在笔者跟踪的机械收割农户中收费是130元/亩,此费用支出是模糊化核算结果,然而所有数值都是精确的。需要注意到,收割水稻时业主不会更改仪器确定的价格,可以视为全国各地农村的“统一价格”(单位面积收费)。此列括号里数据(带*)单位:平方米,也即仪器显示出的地块最“精确”的面积,前面我们已经提到如果地块不是十分规整会有一定的“误差”。

(三)农民家庭的水稻种植生产函数估计

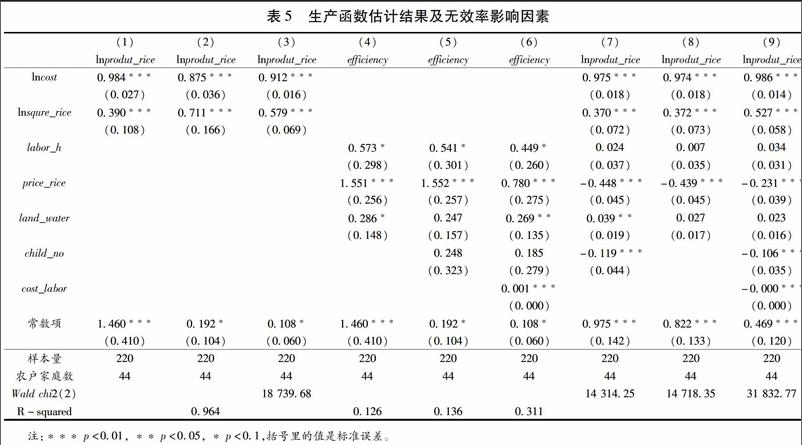

为进行比较,回归过程中还控制了其他变量,并对生产函数进行“一般化”参数估计。在前述生产函数模型框架下的SFA估计结果见表5中模型(1)和(3),模型(1)的估计方法是tvd constraints(1),进行SFA估计时其结果收敛于log likelihood =-10188306,corr(u_i, Xb=-01528。无效率项的结果分别是模型(4)-(6),模型(2)和(3)是生产函数一般化的“双因素结果”,模型(2)选择固定效应结果,模型(3)是“双因素”生产函数GLS估计结果,模型(7)-(9)是生产函数的一般化“多因素”GLS估计结果。无效率项决定因素估计是随机效应结果,假定存在异质性的家庭效应和时间效应,即cov(u_i,Xb)=0,模型(3)以及(7)、(8)和(9)的估计使用广义线性模型xtgls和一阶序列相关ar(1),借此修正依截面变化的异方差。

在SFA非参数估计过程中,与引入劳动力和资本要素的估计不一样,我们考虑了土地和生产投入作为两种关键要素。原因是,水稻种植最主要的要素是“土地”,资本投入的核算通常是“瞬时性”的,在此我们将种子购买、劳动力工资和化肥支出总额“近似”为资本。这种处理通常只适用于小农生产,如果是规模化和机械化农业,结果必然会高估“资本化”投入要素的贡献。模型(1)中,求解得到γ=σ2u[]σ2S=0723,此值是总的无效率值,分解的结果显示,由人为可控制之无效率所占之比率为723%,随机无效率所占之比率为277%,表明2008-2012年45个家庭水稻生产无效率并非随机无效率所导致。在1%置信水平下,模型(1)的估计系数显著为正,也即土地和资本性投入要素都具有正的产出弹性,而且资本投入项的贡献要高于土地要素。在此基础上可以计算同家庭的SFA技术效率值并进行比较,但在此并不关注“无效率”的横向和纵向比较,而是无效率的形成机制,所以继续把无效率项作为被解释变量展开回归。模型(2)和(3)采取不同的参数估计方法,结果都十分稳健。在模型(3)中,消除了异方差和考虑了时间滞后效应后土地的产出弹性为0579,货币投入的产出弹性为0912。无论选取什么样的估计方法,都存在“规模报酬递增”的生产场景。在林毅夫看来,资本的不可分性是引起不同规模农户规模报酬差异的主要原因。无效率项的决定因素估计结果表明,水稻价格的影响最为显著,在1%置信水平下显著,系数为155,当控制了劳动力成本变量后,系数降低为07,劳动项的影响系数显著为正,为0000 9。此外,加入农户家庭儿子数量变量之后,其系数估计结果不显著;控制劳动力成本后,水田承包面积变量的系数估计变得显著,承包土地其实可以视为外生制度安排的代理变量。由于样本地区的气候、土壤和地形自然禀赋决定种植水稻是“最优选择”,无法展开多样化种植经营;由于旱地面积较少,水稻种植同期还会顺带着种植玉米。我们的调研也设计了此变量,调研中也出现水田里长出玉米和其他农作物的现象,这说明种植替代已经出现,主要受到劳动力用时以及其他成本投入变量的影响。复杂的农户生产函数估计也并不能严格地按照直观的“比较优势”原理展开,正因如此,我们不能轻易借助计量结果分析生产要素的最优化配置问题。农业生产效率取决于种植面积,存在U型关系[31];效率与规模负向关系假说需要重新审视,小农户是否享有相对大农户的效率比较优势,则主要取决于宏观导向上优先考虑的政策目标[32]。

在前述基础上,我们还利用柯布—道格拉斯函数对样本地区农户水稻种植的投入—产出做更一步的分析,以期找出决定水稻产量差别的“主要”因子。在SFA估计结果基础上,控制了“两大要素”的影响后,加入留守家庭劳动力变量,结果变得不显著。出现此结果,原因很简单。样本地区家庭劳动力呈现出明显的老化趋势,以及家庭水稻种植“请人帮忙种”的发展态势越发明显,此判断还可以从模型(9)中劳动力成本投入对水稻产量的影响结果估计中找到证据。劳动力雇用数量越多越不利于水稻种植面积的稳定,主要是因为随着劳动力成本支出的增加,缺少劳动力的农户自然会减少种植面积,由此水稻产量就会下降。作用机制表现为生产成本投入影响种植行为选择,进而影响产量。结果也就出现了中壮年农户家庭的水稻产量相对较高,而老年农户的水稻产量普遍偏低。老化了的农户家庭水稻产量低,主要是劳力跟不上。根据测算,20世纪90年代中期以来,稻谷用工总量呈现迅速下降的变动趋势[33],截至2009年,每亩稻谷的收种和管理用工数量分别为84日,仅为1990年的405%。作为土地制度的代理变量,外生影响在不考虑劳动力成本投入时显著为正,而且在此情形之下,儿子数量这一变量的估计系数结果也变得极其显著(参见计量模型估计结果(7));回归模型(8)和(9)中,控制其他因素的影响后水田面积就变得不显著。此外,我们在生产函数中还控制了户主年龄和家庭人口数量,但这两个变量对水稻产量的影响不显著。与廖洪乐的研究结果有明显差异,他们借助两个县的家庭样本研究发现劳动力年龄对水稻产量的影响在不同地区影响不同[34]。在潜江县,多数农户种植棉花,农户劳动力外出的比例低,水稻生产的部分环节实行机械化,劳动力年龄对水稻产量没有显著影响。与此相反,吉安样本户在家务农劳动力的年龄对产量的影响很明显。在回归系数结果表中,年龄项系数显著为正,年龄平方项系数显著为负,即水稻产量与劳动力年龄呈现倒U型关系。由于只选择一个村庄样本,难以控制“村庄”变量对家庭生产行为的影响,而家庭人口数量、土地面积和工资水平均会对农户家庭的农业生产、本村非农就业和外出打工的劳动供给结构产生影响[35]。在调研的样本地区,除了水稻种植能够获得农业收入之外,其他经济作物所能够带来的收入来源渠道甚少,结果出现大规模农村劳动力外出务工。户主的年龄变得不显著较为正常,侧面反映出依照劳动力年龄而进行水稻种植家庭划分具有“同质性”。从C-D生产函数估计结果可以看出:即便考虑其他要素投入,种植面积和成本投入依然具有独立性影响,这两大要素才是决定产量最关键的因素。生产函数常用于研究投入与产出间的关系,其使用的数据可为试验数据,也可为非试验数据。试验和非试验数据均可区分为时间序列数据、横截面数据和混合数据。生产函数形式多种多样,其中,柯布—道格拉斯函数最为常用。在后文分析中,虽未采取不同生产函数的比较,但在参数和非参数结果比较中能够揭示出小农生产的效率特征。

在小农生产无效率分解中已经发现,土地利用尚未达到生产力边际递减边沿,接着要问决定种植意愿的社会变量有哪些?此时,势必会关联到税费改革政策效果评价,代表性研究有周黎安和陈烨[36]。中国农村社会经济发展和城市、非农产业高增长早已将这一政策效果巨大地削弱了,虽然没有极具解释力的实证研究提供反驳依据,但是,经验观察和小农行为选择、农村土地经营方式大转变早已给出了极具说服力的回答,政策的短时效应发挥过后,却给中国农业生产套上了持久的“紧箍咒”。长期看,农村改革受阻甚至可能演变为过不了的“坎”。我们在研究设计中加入了这样的一个假设问题“你希望的水稻价格是多少?”,而此价格水平与真实价格(销售给粮贩子)之间存在着巨大的差异

笔者调查“粮贩子”了解到的基本情况,并了解到各年收购粮食的利润获取基础数据。。随着小农社会化程度的提高,预期价格的影响就变得尤其重要,其直接决定着种植面积和粮食产量。为此,笔者再次给出农村农业劳动力工资快速上涨的调研证据:2008年,收种水稻的日工资是50~60元/天;2011年,已经上升为120~130元/天(季节性农业工资),如果计算上伙食、烟酒等费用,合计大约140元/天。在工资水平上涨过程中,农业与非农业部门的工资也开始趋同,该地区2011年技工的平均工资为150元/天。归位到理论逻辑层面,澄清农民收入与农地经营之间存在的互为因果性的关联机制,就必须讲清楚小农家庭农业生产所能够承受的农产品价格底线(最低价格),以及决定小农从事农地经营意愿的主要影响因子,再就是小农家庭与规模农业经营主体的生产率水平差异。从实证结果看,水稻价格预期对种植意愿的影响最为显著,达不到预期目标其行为选择就可能发生异变。笔者的研究还发现,影响农户水稻种植意愿的因素有:水稻价格预期、农业收入以及家庭总收入水平。更值得注意的是,农村社会的家庭网络联系对“小农户+中小农户”、“小农户+小农户”的平行协调契约土地转租起到了稳定作用,这是水稻种植意愿和种植面积影响的关键信息。当然,其他自然因素也会影响到水稻种植意愿和人地关系,比如李小建和乔家君以农田人工能量作为投入产出关系的衡量变量[37],结果发现山区农民对自然条件利用的过程,表现出明显的经验型利用特征。在劳动力短缺、外出务工收入提高的新形势下,“两熟”改“一熟”,“双季稻”变“单季稻”,农田季节性闲置或永久性种树,减少劳动力支出等,使农业生产并没有充分达到其生产可能性边界[28]。

五、结语和讨论

时至今日,小规模农户家庭经营还有着顽强生命力。随着小农家庭越来越社会化、现代化,收入来源渠道多元化,家庭增收非农化,农业生产方式已经出现剧变。以农、以地为生不再是农民家庭的唯一选择,小农生产效率评估实为农地经营方式转变研究的重要铺垫性工作,针对小农水稻种植效率所做的深入探讨或将是农地集中化经营时代到来之前的最后记录。自1998年进行农业生产结构战略性调整以来,中国粮食总产量增长率逐年下降,粮食安全问题引起广泛关注,谁来种粮比谁提供粮食的发问更能让发人深省。诚然,增加粮食产量是解决粮食安全问题的有效手段之一,只有找出当前影响粮食产量的主要因素,才能找到提高粮食产量的有效途径。南方水稻生产在中国粮食生产中占有十分重要的地位,本研究提供了南方水稻种植的典型村级样本(以家庭为单位展开研究)实例,并且从中国行政层级体系设置不同层次地捕捉到省、市、县、镇(乡)和村的实证资料。反过来,自下而上看中国农业、农村发展的粮食生产问题会发现,各种社会经济矛盾叠加在一起,粮食市场稳定性和价格走向警报已经拉响,这不仅是中国发展的宏观大问题更是微观家庭小单元生存、发展的“大问题”。在粮食生产供给层面,小农的理性选择早已影响到政策和市场作用的区域。城乡关系是一种制度现象,它反映着政府作为政策制定者与农民作为制度需求者之间的博弈。农民对于一种制度以及一种利益格局从容忍到不能容忍,终究有一个转折点,最终导致制度变革[38]。对于农业转型和家庭农业生产的存在性解释文献众多。在农业经营模式转变过程中,农村发展研究的理论借鉴遭遇了各种各样的实践突变挑战。本文的论述植根于产粮大县、大镇和大村场景,当小农家庭还是水稻生产的主体时,希冀重塑小农在整个经济体系中的位置;分析意在指出,农户生产行为的变化源于“生产函数”的主要影响变量在发生大转变。其中,农业劳动力和生产成本投入是关键变量,给定土地种植面积的“可变性”存在,决定粮食产量的核心变量还是农业生产模式,也即我们这一部分讲述的不同的生产函数将会以什么样的形态存在于农业生产实践中。吴桢培的研究指出,综合考虑农户(微观)家庭货币收入最大化和宏观(政府)粮食实物产量最大化目标,样本省(湖南)农户水稻种植适宜规模应约为50~60亩;在该研究设定的问题中,“通过扩大水稻耕地面积,综合自己的劳动能力和资金状况认为耕种多少亩耕地获得的收入达到外出打工从事非农产业的收入水平”时,75%的农户能够接受的适度规模介于为30~50 亩之间。在308个调查农户样本中,愿意扩大水稻种植面积的农户占68%,而实际扩大自己种植面积的农户仅占28%。发掘其中的规律,将理论察觉反馈出来指导实践,即为我们的研究工作职责所在[39]。

在中国,农产品交易市场的形成受制于国家政策的强制力,除少数产品比如猪肉、牛肉和家庭类产品,涉及粮食交易的市场都受“看得见”和“看不见”的行政压力“控制”。艾云和周雪光的研究发现,不同形式的资本如社会资本、政治资本和经济资本在一定条件下相互转化,其中有两种不同但互为关联的机制:“礼物交换”的互惠机制和市场权力基础上的“强征性信用”机制[40]。笔者在此重提,解决粮食生产和农业安全难题的可行但不唯一的出路,是“让有钱的农民种地和种地的农民有钱”,作此判断的深层次理由是当代中国农地经营主体依旧是农民。无可否认,由于我们的调研样本所在地区具有很强的“地域性”,以及样本选择的非随机性,但这是由研究的可实现性和可接近性所决定的。基于中国农村经验事实。可以预见,在不久的将来,当我们这篇文章所作的跟踪家庭的农民(户主一代)慢慢老去,大部分甚至是全部农民或会提早退出土地经营。到了那时,再起笔写题名“最后的农民”文章也不为过,而且也只有最后一个传统农民退出农业生产和退出耕作的土地,中国农村和农业发展才算是发生了根本性的变革。在中国,资本主义式(重演历史上的土地集中运动)家庭农场正在从村庄内部内生性地形成,借助政府或资本所提供的机遇发展起来[41]。小农农业生产效率评估不能仅仅停留于经济利益面,考虑到农村劳动力老化、农村养老以及生存难题,植入公平社会考察尤为必要。参考文献:

[1]郁建兴.从行政推动到内源发展:当代中国农业农村发展的战略转型[J]经济社会体制比较,2013(3):12-25

[2]钱克明,彭廷军我国农户粮食生产适度规模的经济学分析[J]农业经济问题,2014(3):4-7,110

[3]徐勇“再识农户”与社会化小农的建构[J]华中师范大学学报(人文社会科学版),2006(3):2-8

[4]赵德余.多重目标下的政策变迁与国有部门寻租的政治经济学——对1998年中国“粮改”经验的重估与发现[J]制度经济学研究,2006(2):24-54

[5]赵德余主流观念与政策变迁的政治经济学——来自1998年中国“粮改”的经验[J]社会科学战线,2006(5):57-64

[6]邓大才农户的市场约束与行为逻辑——社会化小农视角的考察[J]中州学刊,2012(2):45-50

[7]郝亚光社会化小农:空间扩张与行为逻辑[J]华中师范大学学报(人文社会科学版),2007(4):8-12

[8]陈先兵社会化小农的行为逻辑——基于华北鲁县三个新居建设试点村的研究[J]湖南社会科学,2012(1):98-101

[9]王敬尧,宋哲中国农村政策与中国农村研究:影响力考察[J]吉林大学学报(社会科学版),2011(5):138-146

[10]李培林中国农户家庭经济:资源基础配置单位[J]中国农村经济,1994(11):28-32,50

[11]黄宗智,高原,彭玉生没有无产化的资本化:中国的农业发展[J]开放时代,2012(3):10-30

[12]杨华“中农”阶层:当前农村社会的中间阶层——“中国隐性农业革命”的社会学命题[J]开放时代,2012(3):71-87

[13]张启明农户行为分析与农业宏观调控政策[J]中国农村经济,1997(6):35-38

[14]王国伟以市场社会学回应“经济学帝国主义”[N]中国社会科学报,2012-08-31(B02)

[15]徐进粮食与政治:论1956年安徽省无为县统购统销的实施[J]开放时代,2012(7):100-110

[16]李隆虎食与权:“大跃进”时期粮食流转体制的研究 以贵州省北洁地区为例[J]社会,2011(5):158-189

[17]张萍动荡与饥荒:极端气候事件与区域社会应对——1929年陕西“大年馑”的个案考察[J]国际社会科学杂志(中文版),2013(2):93-111

[18]唐鸣,梁东兴中国农户的历史变迁与行为特征[J]华中师范大学学报(人文社会科学版),2013(2):25-32

[19]温铁军市场失灵的乡村[J]天涯,2002(1):14-22

[20]黄宗智《中国新时代的小农经济》导言[J]开放时代,2012(3):5-9

[21]梅方权,吴宪章,姚长溪,等中国水稻种植区划[J]中国水稻科学,1988(3):97-110

[22]李培林,丁少敏评价农民生活水平的综合指标体系及其应用[J]社会学研究,1990(2):84-90

[23]周雪光,程宇通往集体债务之路:政府组织、社会制度与乡村中国的公共产品供给[J]公共行政评论,2012(1):46-77

[24]MATSUYAMA KAgricultural productivity, comparative advantage, and economic growth[J]Journal of economic theory,1992,58(2):317-334

[25]丁从明,陈仲常价格波动与资源配置效率研究[J]统计研究,2010(6):22-28

[26]BOSERUP EThe conditions of agricultural growth:The economics of agrarian change under population pressure[R]Aldine De Gruyter,2005

[27]王建革人口压力与中国原始农业的发展[J]农业考古,1997(3):58-73

[28]周靖祥小农种地意愿及其目标价格形成机制研究——以SC省SZH村水稻种植为例[J]财经研究,2015(8):50-63

[29]钟甫宁,刘顺飞中国水稻生产布局变动分析[J]中国农村经济,2007(9):39-44

[30]许庆,尹荣梁,章辉规模经济、规模报酬与农业适度规模经营——基于我国粮食生产的实证研究[J]经济研究,2011(3):59-71

[31]周靖祥,何燕农户经济作物种植转型——基于“控烟”指令要求的云南省师宗县实例[J]世界经济文汇,2011(6):86-120

[32]李谷成,冯中朝,范丽霞小农户真的更加具有效率吗?来自湖北省的经验证据[J]经济学(季刊),2010(1):95-124

[33]王美艳农民工还能返回农业吗?——来自全国农产品成本收益调查数据的分析[J]中国农村观察,2011(1):20-30,96

[34]廖洪乐中国南方稻作区农户水稻生产函数估计[J]中国农村经济,2005(6):11-18

[35]黄祖辉,杨进,彭超,等中国农户家庭的劳动供给演变:人口、土地和工资[J]中国人口科学,2012(6):12-22

[36]周黎安,陈烨中国农村税费改革的政策效果:基于双重差分模型的估计[J]经济研究,2005(8):44-53

[37]李小建,乔家君地形对山区农田人地系统投入产出影响的微观分析——河南省巩义市吴沟村的实证研究[J]地理研究,2004(6):717-726

[38]蔡昉城乡收入差距与制度变革的临界点[J]中国社会科学,2003(5):16-25,205

[39]吴桢培农业适度规模经营的理论与实证研究[D]北京:中国农业科学院,2011

[40]艾云,周雪光资本缺失条件下中国农产品市场的兴起——以一个乡镇农业市场为例[J]中国社会科学,2013(8):85-101,206

[41]陈义媛资本主义式家庭农场的兴起与农业经营主体分化的再思考——以水稻生产为例[J]开放时代,2013(4):137-156

Reappraising the food production efficiency of the socialized small peasant:A case study of SZH village in SC Province

ZHOU Jingxiang1, 2

(1School of Business, University of Jinan, Jinan 250022, PRChina;2China Urban and Rural Research Team,Jinan 250022, PRChina)

Abstract:

Through the historical changes, we can always find the example of the transformation of small peasant which lasted more than 30 yearsIn China, the grain production is not a simple form argument, is the reconstruction of social and economic resources allocation mechanismThe research is on the micromechanism of the smallscale peasant production, and to estimate the production function of the rice plant, and reveal the possibility of the production frontierThe results show that: in the case of efficiency loss, the 723% can be controlled, and the random and non efficiency is 277%, the price expectation of small peasant directly affects the planting will, the probability of rice planting area reduce reached 13%The economic and social preparation work of rural society transition has been slow to followFor the realization of agricultural and rural development and stability of target, the key is to weigh the pros and cons, reconstruction efficiency and fairness of the overall situation; it all depends on human effort, the grain production which implants peasants socialization characteristics has much layers of designThe development of agriculture and rural areas in the future needs to seek the internal balance between society and economy, and reconstruct new understanding of the economic efficiency of small peasants

Key words: rice planting; SFA; family income; expectation price

(责任编辑傅旭东)