学业文化差异下的高等教育过程公平问题探析

周文杰

摘 要:中国语境下的高等教育具有极强的社会公平意涵,除了目前得到更多关注的高等教育入学机会和培养结果的公平外,培养过程的公平同样值得重视。作为社会化的重要环节,高等教育阶段的培养和塑造对于人的影响深远。在对一所名牌高校的本科毕业生调研中,不同学生在学业文化上存在显著差异,父母受教育程度高的学生更喜欢自由博放的教育,希望教育具有挑战性;而父母受教育程度低的则偏向实用技术,希望课程难度降低。因此,在高等教育改革中更应以人的发展为中心,以促进培养过程的公平。

关键词:教育公平;学业文化;学生发展

名牌大学本科的学业文化差异

1.“上大学”:社会流动的期待与现实

“上大学”在我国的本土语境下被赋予的意义不仅包括以专业区分的横向分流,而且还包括社会的纵向分化。对于文教和考试的重视从传统社会一直绵延至今。在中国传统社会,“士农工商”这一关于“民”的区分中,接受系统教育的“士”位居首位,而科举及第更是被视为“鲤鱼跃龙门”,是寒门子弟实现阶层跃升的重要途径。这一认知得到了许多研究的佐证,在何炳棣(1962年)关于明清地方志的研究中,进士有接近一半来自平民阶层[1]。纪莺莺(2006年)认为虽然总人数相较社会整体而言依然有限,但由于科举制提供了向上流动的通道,在与家族制耦合后,其作用辐射到整个社会,成为社会整合的重心[2]。尽管科举制在20世纪初被废除,但民国时期在观念上仍然重视文教和考试。“五权分立”的理念中将考试权与行政、立法、司法、监察权并列,而在1928年成立的考试院,肩负着为政府选拔人才的责任。民国政府还曾在1938年尝试推行全国统一招考,这一努力在1941年即宣告结束[3]。受限于时代原因,全国统一的高等教育考试制度未能建立。1949年后,新生的中华人民共和国开始重新推动全国高等教育统一招考。特别在1978年后,高考所象征的“知识改变命运”以及个人通过自身奋斗可以实现向上流动的叙事广为流传,成为社会的普遍认知,是极具中国特色的平等诉求。在国务院发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中,提及考试招生制度改革的段落中明确其原则之一是有利于社会公平。

学界也将高等教育视作社会公平的重要课题。吴晓刚(2016年)关注教育机会的扩张能否为来自中低阶层家庭的子女提供更多的高等教育机会[4],郭丛斌等人(2020年)则关注高考难度变化对县级高中和市级高中的差异化影响,同样关联到城乡二元体制下的社会公平问题[5]。许多多(2017年)通过对追踪调查数据的分析,认为高等教育帮助来自弱势家庭的学生减少了家庭对未来收入的影响,提高自身非认知能力,以应对毕业后的工作[6]。但随着高等教育的大众化甚至普及化的进程,有学者开始质疑高等教育能否在当下和未来真正实现社会跃迁,如梁晨等人(2012年)的研究虽然认为高等教育在新中国历史中扮演了促进精英群体多样化的作用,但是高等教育领域的不公平在21世纪有加剧的趋势[7]。

除此之外,关于社会公平内涵的讨论逐渐丰富,也为理解高等教育公平提供了新视角。社会阶层绝非仅仅由经济因素决定,还需要考虑文化因素的作用。相比于经济因素的直观和可衡量,文化因素对于个人职业选择、生涯规划的影响更为隐形,但同样重要,甚至在经济状况改变之后,文化的影响依然存在。因此,文化上的阶层差异同样是高等教育中不平等的重要表现之一。而既有关于高等教育不平等的研究,主要关注入学机会的差异以及培养结果上的差异,而这一结果差异往往是以薪资水平作为衡量标准,对于培养过程,特别是其中的学业文化并没有做非常深入的讨论。本文试图探讨的就是这个隐形但关键的问题:学生间是否存在基于家庭因素的学业文化差异,如果存在,那么会对学生产生怎样影响?

2.“大小门”:名牌大学内部的学业文化差异

本文数据来自对一所“双一流”建设高校2020屆毕业生的问卷调研。调研与该校教务部合作,通过教务部平台发放问卷,回收有效问卷1,700份,占当届本科毕业生总数近一半,覆盖学校各专业,样本具有代表性。

本研究中选取父亲和母亲的受教育程度为解释变量,按是否接受过高等教育进行划分。选择该变量主要基于两点考虑:一是对于2020届的毕业生而言,其父母基本在20世纪九十年代初期上大学,当时大学仍未扩招,大学毕业生相对稀缺,毕业后受欢迎程度更高;二是本文关注学业文化的差异,父母所受教育程度与经济和文化上的差异性相关。

第一,父母受教育水平与学生评价差异

以高等教育的过程性评价为参考,发现父母受教育水平高的子女表现较优。在对“我在学校的评价体系中获得过肯定”这一问题的问答中,父母接受过高等教育的子女,其在学校考评中得到过肯定的比例要高出7%左右。经卡方检验,该统计差异在0.05级别显著,可以认为父母受教育水平对学生的学校考评产生显著性影响。

与之对应的是在对本科个人能力发展的自评问题中,父母接受过高等教育的子女在专业知识和技能的自我评价上,认为自我“提升很大”的比例要高出将近10%,并且该统计差异也在0.05级别显著,同样可以认为父母受教育水平对学生本科阶段专业知识与技能变化的评价存在显著性影响。

基于上述统计差异,在学校组织的他评和学业认识的自评方面,父母受教育水平高的子女表现都更优秀。但这并不意味着父母受教育水平较低的子女在本科阶段的成长全面落后。在其他与个人成长相关的自评指标中,如批判性思考能力以及发现分析与解决问题的能力、口头与书面表达能力、创新能力的变化上,虽然父母受教育水平较低的学生自评结果稍逊一筹,但两者之间的差异在统计意义上并不显著。而在社会交往能力、组织领导能力、包容心与同理心、合作精神与团队精神、诚信与社会规范意识、社会责任感与服务意识以及身体素质和运动习惯的变化上,父母受教育水平较低的学生反而表现更优。这与许多多(2017年)对该学生群体的判断相近,即他们在非认知能力上的成长更明显。

父母的受教育水平对子女在本科阶段的成长导向产生差异,父母学历更高的子女更偏向认知能力和课程专业,而父母学历较低的子女则偏向非认知能力和社会实践。该如何理解上述差异?

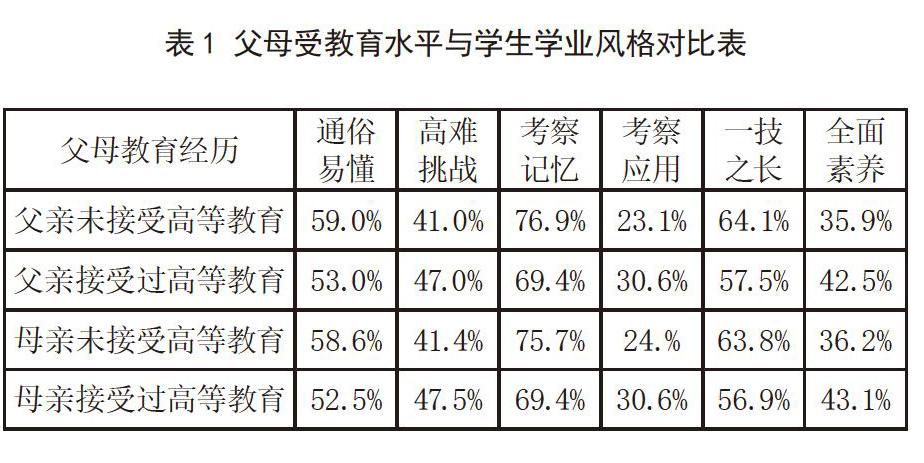

第二,父母受教育水平与学业风格差异

在对两者更细致的分析中,可以发现不同家庭子女在学业风格上存在的差异或许可以部分解释双方成长导向的偏离。首先,两者在学业难度的倾向上存在差异。父母受过高等教育的子女更倾向于学习高难度和能够挑战自我的内容。与之相关的是,父母受过高等教育的子女认为自己所选择的课程更注重知识的应用与拓展,而非注重考查知识的记忆与理解。还值得注意的是,在对于本科教育的期待上,父母未接受高等教育的子女更希望大学可以使得自己获得专业上的精深训练,获得一技之长;而相较来说,父母接受过高等教育的子女更希望获得全面的能力和素养(见表1)。

基于上述差异,不难发现双方所偏好的学业风格有所不同。父母接受过高等教育的子女倾向于更为广博、有拓展性、自由度高的知识,而父母未接受过高等教育的子女则倾向于更为实用、具体、专业性强的知识。就学业而言,前者与课程和学业的亲和性更强,希望强化学业,不断挑战自我,后者则体现出一定程度的疏离,希望学业不要太难,够用即可。这种疏离感与其在专业技能和知识上的提升相对有限以及非认知能力提升相对较大一起,是其本科学习特征的表现。

第三,本科阶段的“大门”与“小门”

调研数据所揭示的现象与皮埃尔·布尔迪厄在《国家精英—名牌大学与群体精神》中所描述的法国高等教育情况相符。布尔迪厄分析了84所学校,认为在法国高等教育机构中存在着“大门”(Grande Porte)和“小门”(Petite Porte)之间的对立。在“大门”之中的高校都是法国最负盛名的大学,如国家行政学院、巴黎高等商业学院等,其中的学生主要來自于法国支配阶层的子女。而与之对应的“小门”之中的学校基本是普通大学的文学院和理学院、大学的技术学院、普通高等大学等,其中的学生来自于支配阶层的人相对较少[8]。

布尔迪厄对于“大门”和“小门”的讨论主要集中在两类学校的学业风格差异上,对于那些最有声望的学校来说,学生们未来将要走向高级职能部门,从事管理工作,大学教育需要为他们日后的跳槽提供便利条件。而对于普通的学校而言,学生未来从事更多的是实际工作的岗位,要求更强的专业化,几乎没有转专业的可能。布尔迪厄认为双方在未来的路径差异与他们在成长过程中的各个环节相关。家庭差异提供了不同的自我完成的可能性,这一社会差异通过逐步内化为习性而在实践之中被不断确认。法国教学机构之间的划分确认并扩大了原有的社会差异,形塑了不同的文化和惯习:对于“大门”之中的典型学生而言,其所畅想的未来职务所需的技术范围并没有被清晰定义,所以他们需要的是广阔的视野、多种的才能和飞跃的想象,这是一种全面的“大文化”和德智兼备的美德。但是对于“小门”之中的典型学生来说,他们需要的则是让自己得以成功地被锚定在一个职务之中,并在这个职务中通过无休无止地表现自己,用时间和业绩换来成功,获得在职务序列上的升迁。所以,对于“小门”来说,所需要的美德是认真、细致、严密和有效率。

中国大陆的社会民情与高等教育体制均与法国不同,不能简单套用布尔迪厄所描述的法国高等教育中截然二分的“精英高校”和“普通高校”,但是这并不意味着类似“大门”与“小门”的区隔在中国高校中不存在。一方面,由于分析对象的父母上大学的时间基本在20世纪九十年代初期左右,高等教育扩招尚未推行,本科毕业生的出路较好,社会地位较高,具有一定的经济资本和文化资本;另一方面,基于上文呈现的数据分析结果,家庭的差异实质上影响了学生在自身学业风格上的偏好,父母受过高等教育的子女更倾向于布尔迪厄所描述的“大门”中的学业风格,倾向于自由教育,希望教育可以更少表现出限定性,而是强调延伸、拓展的可能。而父母未受过高等教育的子女则更倾向于确定的知识和技能,希望习得一技之长,而不要过于艰深困难。这与布尔迪厄所描述的法国高等教育中的区隔相类似。在同一片校园中,人群之间的隔阂隐秘而深刻,其中潜藏着的不平等值得高等教育研究者注意。

如何实现高等教育中的过程公平

1.现代高等教育发展中的过程公平问题

面对这一问题,更值得关注的是我们的高等教育机构是以何种态度去应对这一变化,或者说当前名牌大学改革方向将使得身处区隔之中的学生走向何方?

弗里德里希· 尼采在《论我们教育机构的未来》中曾指出现代教育的两种取向存在关联:取向之一是教育沦为谋生的手段;取向之二则包括教育的学术化,使得教育机构变为学术分工的工厂 。尼采认为前者是扩大和普及教育的倾向所带来的必然结果,而后者则源于大学所涵盖的学术范围空前巨大,想要在学术上有所作为的人不太可能精通所有领域,而是要在某一特定的专业领域上不断钻研,这使得教育的内涵被缩小[9]。

在这两者的综合作用下,学生的学业风格与实际教育导向间存在不匹配。在20世纪末,中国大学开始扩招,极大推进了教育大众化进程,这一大众化进程使得大学毕业生的“精英”身份被逐渐瓦解,大学生就业成为社会问题。然而几乎同时,中国高等教育也在进行改革。以“985工程”等为代表的创建世界一流大学的各类工程,强化了高等教育内部的绩效管理,教师群体被逐渐纳入以论文发表质量和数量等为标准的考评体系中,使得学术分工加剧。在21世纪初,以北京大学为代表的本科教育改革以哈佛大学本科学院为模板,推进通识教育改革,使得本科教育向着更具自由教育意涵的方向转向。上述教育改革使得学生在被赋予更多自由的同时,教师群体的精力却开始更多被科研占据,教学与科研之间的张力愈发凸显。

从上述分析中可以看出学生培养变化的方向,与大学改革的方向存在内部矛盾。在学生对于自身职业选择和发展焦虑提升的同时,大学教育却向着两个方向转变:一个是日益细分的以学术研究为目的的专业学习;另一个则是更强调自由的通识教育。这种对于自由选择和个性志趣的崇尚,更符合父母受过高等教育的子女的学业倾向,但却使得父母未受过高等教育的子女处境尴尬,被寄希望于改变家庭命运的他们,会发现不论是哪种学业导向,都无法回应和安慰他们内心最深层的焦虑。于是产生了一个吊诡的现象:他们在学校表现出更强的进取精神,但这种进取却没有办法帮助他们找到方向,他们更为进取,却对于未来规划更不明晰。

在自我评价本科阶段是否发展规划更为明确时,父母受过高等教育的子女选择“提升很大”的比例更高,但是值得注意的是,选择“下降”的比例也略高,虽然比例差别不算大。父母受过高等教育的子女更容易确定发展规划,但同时迷失迷茫也会更多(见表2)。

在进取精神的变化上,虽然“提升很大”这一选项中,两类学生的比例基本持平,但是选择“有些提升”的比例则完全相反,父母未受过高等教育的子女的比例显著更高(见表3)。

上述现象使得我们对前文所提及的问题可以有更深入的猜想与讨论,父母受过高等教育的子女之间的内部分化可能更明显,他们拥有更多实现自我的可能,但也要承担探寻中的迷茫。而父母未受过高等教育的子女的路径选择相对较少,内部分化程度也相对较低。同时,这部分学生群体所呈现的高进取性与专业知识技能上自评较低并存的现象,也部分解释了为什么父母未受过高等教育的子女对于课程知识的亲和性相对较弱,因为他们需要投入更多时间和精力在为未来的实用准备上,在社会活动、实习实践之中磨砺心性、累积资历,其进取性更多未必体现在学业的精进上,而是课堂之外的努力打拼。

2.如何促进高等教育中的过程公平

高等教育民主化在全球范围扩展,杰勒德·德兰迪在《知识社会中的大学》中详细分析了这一趋势的表现及其影响,并认为这对于大学的传统社会身份提出了挑战[10]。在当前的中国,随着高等教育普及率提升,大学生就业难等问题浮现,“上大学”似乎正在丧失“鲤鱼跃龙门”的魔力,中国的大学同样面临着重新构筑自己社会身份的难题。而伴随着民主化进程,社会通过教育机构完成着自身的再生产,社会中既存的不平等也进入校园之中,成为教育者不得不面对的问题。

高等教育本身也在发生改变。绩效管理影響下的教师群体需要全身心投入科研发表的竞争中,教学与科研的矛盾突显,而与此同时,在自由教育理念的引领下,学生被认为是独立的个体,需要承担自由选择的责任。这两种作用的共同影响下,教师与学生之间的传统的共同体关联被打破,大学不仅难以提供像20世纪九十年代初期的包分配工作时的结果性庇护,而且也很难做到过程性庇护。这使得父母未受过高等教育的学生处境变得更为艰难。

面对上述挑战,大学教育需要重新思考“知识”和“育人”,以及“兴趣”和“自由”之间的关系。知识的增长并不必然带来人本身的发展,更多的知识也不一定能使得人可以对未来和自身拥有更多的确信,个人兴趣的实现诚然需要自由的空间,然而自由可能导向的还有迷茫和不坚定,这会让真正的兴趣难以被塑造。

因此,在大学教育中,需要更重视“人”的因素。一方面,是指需要在教学安排中关注不同群体的差异化需求;另一方面,是指发挥教育中“人”的作用,教师从来不只意味着掌握更多的知识,而是一种处于师生关系中的关照和温暖的力量。面对上述问题,国内大学需要对目前的本科教育和评价进行调整。

一是需要调整本科教育的目标和手段。“立德树人”的培养目标意味着本科阶段的培养并非仅局限于知识和技能的塑造,还包括了学生的个人志向与品行的育成以及面向未来挑战的适应能力,需要重视“人”的发展,将以学生为本落在实处。这要求在本科阶段重视社会实践、职业发展等环节的重要性,引导并组织学生积极参与公共事务。二是需要调整本科教育评价体系,在目前主要针对专业知识与技能的评价之外,探索针对非认知能力的评价体系。当前,大学已经开始重视综合素质评价的意义,但是综合素质评价体系中学业成绩仍然占据核心位置。为了实现学生的全面发展,应将一体化的“综合评价”转为更多元的“全面评价”,针对不同类型的学生设置不同的评价体系,如北京大学元培学院在针对学生的评价体系中,落实“五育并举”的培养目标,加入了学术类的“元培青年学者”、体育类的“元培体育狮子杯”以及美育类的“元声奖”。

童话里的丑小鸭最终变成了白天鹅,似乎获得了与天鹅一样的荣光,然而童话与现实之间总是有所差异。即便外形成为了天鹅,但它被成长环境所雕琢的心性、形塑的惯习、积压的焦虑,该如何通过难得的教育机会被重塑,教育该如何帮助它更好展翅高飞,这是高等教育过程公平需要回应的挑战,也是摆在当下高等教育面前的重要课题。

参考文献:

[1]HO Ping-Ti. The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility [M].New York: Columbia University Press,1962.

[2]纪莺莺.明清科举制的社会整合功能—以社会流动为视角[J].社会,2006(6):190.

[3]郑清曌.民国后期大学统考制度研究[D].武汉:华中师范大学,2019.

[4]吴晓刚.中国当代的高等教育、精英形成与社会分层— 来自“首都大学生成长追踪调查”的初步发现[J].社会,2016,36(3):1.

[5]郭丛斌,张首登,万博绅. 中国高考难度:大些好,还是小些好—从县市高中学生精英大学入学机会公平的视角[J].教育研究,2020,41(2):111.

[6]许多多.大学如何改变寒门学子命运:家庭贫困、非认知能力和初职收入 [J].社会,2017,37(4):90.

[7]梁晨,李中清,张浩,等.无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952-2002)[J].中国社会科学,2012(1):98.

[8]布尔迪厄.国家精英—名牌大学与群体精神[M].杨亚平,译.北京:商务印书馆,2004:243.

[9]弗里德里希·尼采.论我们教育机构的未来[M].周国平,译.南京:译林出版社,2014:34.

[10]杰勒德·德兰迪.知识社会中的大学[M].黄建如,译.北京:北京大学出版社,2019:9.

(作者单位:北京大学教育学院)

[责任编辑: 于 洋]