挖掘小学数学教学中“美”的元素

【摘要】本文针对小学生排斥、厌恶数学学习等现状,论述教师挖掘数学教学中美的元素展开教学,让学生爱上数学学习的策略,提出与学生一起归纳数学口诀、运用图示进行教学、结合故事引导学生不断探索等建议。

【关键词】美的元素 小学数学 口诀 图示 故事

长期以来,一提到数学,大多学生脑海中呈现的都是枯燥无味的数字、繁琐复杂的运算以及苦涩难懂的定义等,不少小学生排斥甚至厌恶数学学习。在这种学习状态下,学生的数学学习效果往往不尽如人意。教师要想改变这样的局面,可以挖掘数学教学中美的元素并将其融入教学,让学生意识到数学的趣味性,改变对数学的负面认知:数学并不是枯燥乏味的写写算算,除了数字、公式等,数学其实还蕴含着非凡的美学,有着无穷无尽的魅力,从而让学生对数学学习感兴趣,提高数学学习的积极性和主动性,渐渐爱上数学,在数学学习中不断探索、突破自我。

一、归纳口诀,让数学学习妙趣横生

数学的逻辑性非常强,数学语言具有严谨、简洁、准确无误等特征。教师在表达数学信息的时候,除了注意自己是否能够准确表达出数学知识的原意,还要针对小学生的特点,发掘美的表达方式,让枯燥的数学学习变得精彩纷呈。小学数学教师在教学时可以配合丰富的肢体语言,利用口诀、故事等方式进行表述,让课堂妙趣横生,充分调动学生学习积极性,点燃学生的学习热情,让学生在相对轻松和愉悦的课堂氛围中学习、理解数学知识。

例如教学带分数乘法时,笔者针对小学生喜欢动画片的特点,将“带分数乘法的步骤”进行分解、组合制作成Flash动画,并在新课开始之前与学生一起观看,学生立马对这节课产生了浓厚的兴趣。在观看动画片的过程中,学生初步感受到动画片中隐藏的数学逻辑和巧妙的计算细节,不过,“带分数乘法的步骤”对小学生而言过于冗长,不方便学生记忆。于是,笔者在接下来的教学中引导学生概括归纳“带分数乘法的步骤”:“哪位同学能用简洁的话语概括带分数乘法的计算步骤?”学生充分开动脑筋,一名学生说:“一化假,二约分,三相乘。”这句话能够将计算逻辑表达清楚,并且字数减少了不少,不过仍然不够简洁。笔者引导学生进一步归纳计算口诀:“我们再给它做一点小小的改动,看能不能更加简洁一些。”学生一听还能继续改进,更认真地听讲。“一化二约三乘。”笔者说出这句口诀的时候,学生为之一振:冗长的计算步骤竟能浓缩成为六个字的口诀,简明扼要,朗朗上口又容易记忆!学生的求知欲和学习热情被唤醒了,每次遇到需要记忆的数学知识,他们都会有意识地进行概括归纳,寻找“口诀”,数学学习变得妙趣横生。

教师发现教学中口诀美的所在,引领学生进入简洁的数学王国,能够取得良好的教学效果。

二、运用图示,让学生喜欢数学

小学生以形象思维为主,抽象思维不足,但是他们好奇心强,对具体形象、新奇的事物极有兴致。在日常教学活动中,教师可充分根据小学生认知规律,发掘并利用具有美感的图示等进行教学,将抽象概念具体化,将深奥的知识变得浅显易懂,让原本枯燥的数学知识变得美妙、生动起来,使得学生初步感受到数学知识中存在美,有效激发学生对数学的学习兴趣,使其渐渐喜欢数学。

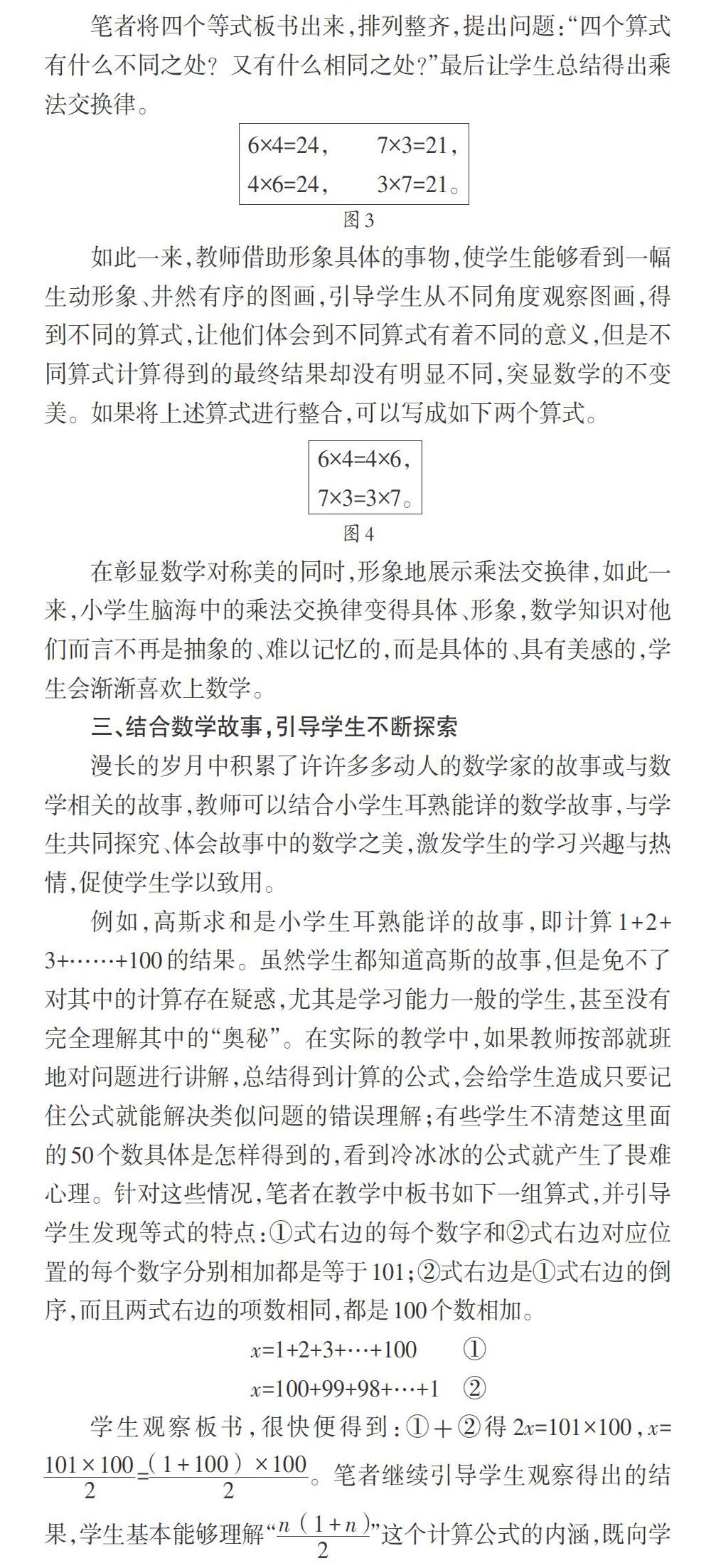

例如在教学乘法交换律的时候,只看规律的文字表述“交换被乘数和乘数的位置,它们的积不变”,小学生脑海中的规律是抽象的、不清晰的。为了使小学生清晰地理解乘法交换律的内容,笔者突发奇想在课堂上制作了一张图画,并提出问题:“在图中,一共有多少个玩具熊,怎样计算?有几种算法?”接着,笔者在黑板上画出小熊的图画,注意将小熊排列得整齐、美观,既保证图示的美观,又让学生易于发现数学规律。

学生的注意力被吸引之后,笔者引导他们进行更进一步的观察:“横向观察,每一行有6个玩具熊,共有4行,算式为6×4=24;竖向观察,每一列有4个玩具熊,共有6列,算式为4×6=24。”随后,笔者引入另一个例子,引导学生深入观察,笔者绘图如下,这时可得到算式7×3=21,3×7=21。

笔者将四个等式板书出来,排列整齐,提出问题:“四个算式有什么不同之处?又有什么相同之处?”最后让学生总结得出乘法交換律。

如此一来,教师借助形象具体的事物,使学生能够看到一幅生动形象、井然有序的图画,引导学生从不同角度观察图画,得到不同的算式,让他们体会到不同算式有着不同的意义,但是不同算式计算得到的最终结果却没有明显不同,突显数学的不变美。如果将上述算式进行整合,可以写成如下两个算式。

在彰显数学对称美的同时,形象地展示乘法交换律,如此一来,小学生脑海中的乘法交换律变得具体、形象,数学知识对他们而言不再是抽象的、难以记忆的,而是具体的、具有美感的,学生会渐渐喜欢上数学。

三、结合数学故事,引导学生不断探索

漫长的岁月中积累了许许多多动人的数学家的故事或与数学相关的故事,教师可以结合小学生耳熟能详的数学故事,与学生共同探究、体会故事中的数学之美,激发学生的学习兴趣与热情,促使学生学以致用。

例如,高斯求和是小学生耳熟能详的故事,即计算1+2+3+……+100的结果。虽然学生都知道高斯的故事,但是免不了对其中的计算存在疑惑,尤其是学习能力一般的学生,甚至没有完全理解其中的“奥秘”。在实际的教学中,如果教师按部就班地对问题进行讲解,总结得到计算的公式,会给学生造成只要记住公式就能解决类似问题的错误理解;有些学生不清楚这里面的50个数具体是怎样得到的,看到冷冰冰的公式就产生了畏难心理。针对这些情况,笔者在教学中板书如下一组算式,并引导学生发现等式的特点:①式右边的每个数字和②式右边对应位置的每个数字分别相加都是等于101;②式右边是①式右边的倒序,而且两式右边的项数相同,都是100个数相加。

x=1+2+3+…+100 ①

x=100+99+98+…+1 ②

学生观察板书,很快便得到:①+②得2x=101[×100],x=[101×1002]=[(1+100)×1002]。笔者继续引导学生观察得出的结果,学生基本能够理解“[n(1+n)2]”这个计算公式的内涵,既向学生展示了数学的简洁美,又带给学生深刻的启示:数学方法不计其数,我们要努力探寻、不断优化,追求更美、更容易理解的解题方法。

这样的教学,不仅让学生理解数学知识的来龙去脉,还让学生获得数学美的熏陶,鼓励学生在数学学习中不断突破自我。

这个世界不是缺乏美,而是缺乏发现美的眼睛。数学教学中有许多美的因素,教师在教学中要善于挖掘,让抽象的知识变得具体、形象,让深奥的知识变得通俗易懂,改变学生“数学难懂、数学难学”的畏难思想,激发学生学习数学的兴趣,让学生逐渐爱上数学,并在今后的学习中不断探索。

【参考文献】

[1]王荣森.如何在小学数学课堂教学中展示数学之美[J].辽宁教育,2019(4)

[2]郭大萍.在小学数学课堂教学中渗透数学之美[J].数学学习与研究,2018(6)

[3]冯雪峰.浅谈小学数学教材对美育因素的把握和挖掘[J].名师在线,2016(6)

[4]刘建.让课堂教学充满“数学美”——教学《解决问题的策略——替换》的思考和体会[J].新课堂导学,2014(7)

作者简介:党凯(1972— ),广西北流人,大学本科学历,一级教师,研究方向为小学数学教学。

(责编 刘小瑗)