印度早期祇园布施图像研究

邢逸菲(华东师范大学 美术学院,上海 200062 )

祇园布施,讲述的是孤独长者为了供佛移住祇园,叫工人打开家里的仓库,拉来一车又一车的黄金铺地,以购买祇陀太子祇园的故事。祇园精舍(Jetavana),根据梵语翻译又称“祇陀太子之林”,是现在印度北方邦最著名的佛教寺院之一,也是著名同名佛传故事的发源地;祇园有特殊的法义,在中国流传最广、人们受持最多的《金刚经》《佛说阿弥陀经》《楞严经》以及《四十华严》等都是佛陀在此宣讲的。

国内学者多以敦煌地区的石窟壁画为主,例如金维诺的《敦煌壁画祇园记图考》一文中[1],将敦煌石窟中所出现相关祇园的图像进行了整理 ;殷光明的《从祇园精舍图到劳度差斗圣变的主题转变与佛道之争》一文中[2]结合相关佛经与中国不同时期佛教的处境,将祇园布施向劳度差斗圣变及构图变化,进行了严谨的追溯与对比研究 。何宇琛在其《敦煌石窟劳度叉斗圣变研究综述》一文中[3]梳理了从北周到西夏期间所出现的劳斗叉度圣变图像,提出该图像发展趋势为注重绘制斗法与皈依的情节这一观点 。

但是这些研究均限于国内石窟图像,对于祇园布施图像题材的源流探究较少。本文有意于印度早期祇园布施题材浮雕作品的探讨,其时间从公元前3世纪至公元后1世纪,从中寻找早期祇园布施浮雕作品中故事情节的差异性、时代特征,及其图像叙述方式所发生的巨大变化等一系列问题。

一、古印度的祇园布施图像的表现

宫治昭曾提到真正意义上的佛教艺术始于人们建造佛塔并供奉舍利[4]。在佛教艺术最初阶段,印度早期的佛教遗址如桑奇大塔、巴尔胡特及菩提伽耶三个遗址均雕刻有祇园布施图像。

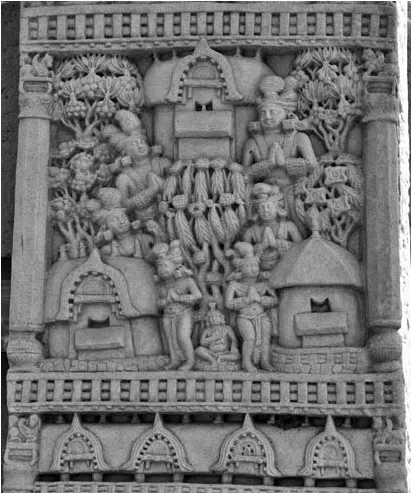

图1 桑奇《祇园布施》雕塑摄于印度桑奇大塔遗址

图2 自绘桑奇《祇园布施》线描图

1.桑奇大塔

桑奇大塔(sanchi stupa)是最古老且保存较完整的早期佛塔之一。桑奇大塔建于约公元前3世纪,共有四个塔门,分别对应东南西北四个塔,位于印度中部博帕尔(Bhopal),1851年,由印度“考古之父”坎宁汉(Alexander Cunningham)所重新挖掘修复。祇园布施题材佛传故事雕塑,位于最大、保存最为完整的一号大塔北门左柱正面第二格(图1)。为更清晰的描绘雕塑中丰富的内容,故特将浮雕以手绘方式展现(图2)。

桑奇《祇园布施》画面属于方形轮廓,单一情节的图像叙事模式。画面中心是孤独长者的三间尖顶精舍,所形成的三角构图,浮雕中间的精舍应属于祇园的犍陀俱提精舍(gandhakuti),①这是整个佛殿的主要房间,提供佛陀居住坐卧的场所,之所以称之为香堂是因为有香料熏绕,也称之为大香堂(mahagandhakuti)。而左右两座精舍周围环绕了茂密的植物,植物所包括的花簇与叶瓣生动立体,根茎树枝相互缠绕盘根错节,根据相关经书及考古中的记载描述,这些植物应分别是波吒厘树、[5][6]薝卜树①《长阿含经》第十八记载,薝卜树,梵语Campaka,又名占婆树、金色花树。树形高大,树皮、花叶、汁液俱香,花色灿黄若金,香飘数里。与庵摩罗树;②《维摩经·佛国品》鸠摩罗什注为:“庵罗树,其果似桃非桃也。”同晶僧肇注曰:“先言柰。”《玄应音义》八记载:“庵罗或言庵婆罗,果名也。案此花多,而结子甚少矣。果形似梨。旧译云禁,应误也,正言庵没罗。”庵摩罗果最常见的说法,是指余甘子与芒果。画面底部所铺设的图形与巴尔胡特中同题材的图像中,地面上的图形类似,皆为故事中所提到的金币铺地。

图3 孤独长者与祇陀太子手绘稿

画面中人物共出现6位崇拜者与一位盘腿坐小人,崇拜者们正以平静的姿势站立,双耳均佩戴方形镶花纹耳坠,出现在前额中间上方交叉的两条带子似乎是布的,除了头顶大结的一部分,其余的都是头发。头上的配饰华丽而精致,带有这种独特风格的头饰极可能是当时皇室贵族。③希腊历史学家斯特拉波(Strabo) 所提过关于印度早期皇室贵族男子发饰的描述:“所有人都把头发编成辫子,用一根细线把头发绑起来形成几个结” 。崇拜者们双手合十于胸前,胸口佩戴璎珞,手臂缠绕好几层的手串显得格外富贵荣华,身体的上部看起来是赤裸的,但是从臀部向下,穿着印度男子常见的多蒂(dhoti)围在腰间,其末端是一串辫状装饰。④印度传统服饰,身体前侧绑布条,在两腿之间收拢,塞进后面的一块布。这种简单的安排形成了一个非常有特色的保护腰部服饰,雕塑人物腰部的布条覆盖至膝盖,或延伸到脚踝。画面中最高大的两位双手合十崇拜者,根据其尺寸与神态,[7]推测应为孤独长者与祇陀太子(图3)。

画面中多个双手合掌打扮奢华的人,可能是前来参加庆祝祇园精舍建立后所举行的奉献仪式,仪式背景中同样也出现了许多的植物。《中本起经·须达品》中有描写盛大的仪式相关内容;德国佛学家赫尔穆特·赫克(Hellmuth Hecker)在他对孤独长者的个人传中有所描绘,[8]并称这一个非常壮观的仪式,⑤奉献仪式参加入席不仅孤独长者自己,他的整个家庭也参与其中:包括他的儿子和其他500名年轻人,他的妻子和其他500名贵族妇女,他的女儿马哈苏哈达(MahāSubhaddā)和苏拉·苏哈达(CūlaSubhaddā)及其他500名少女,500名银行家皆出席。”与献祭有关的庆祝活动持续了9个月。画面中贵族打扮的人们可能为此仪式的出席者。

2.巴尔胡特

图4 自绘巴尔胡特《祇园布施》线描图

图5 巴尔胡特《祇园布施》雕塑摄于印度加尔各答国家博物馆

图6 浮雕正下方的碑文

巴尔胡特位于印度马希尔(Mahiyar)狭谷北端,靠近古印度优禅尼国 。⑥优禅尼国即邬阇衍那,梵名 Ujayana。又称优禅尼国、温逝尼国、郁支国。位于摩揭陀国西南之古国名。亦为都城名,为古代印度阿槃提国(梵 Avanti,巴同)之首府,位于频阇耶山(梵 Vindhya)之北,相当于现今尼布德哈河(Nerbuddha)北方之摩尔瓦(Malwa)地方。相传阿育王为太子时,曾任此地(当时为邬阇衍那国)的副王。其建造时间比阿育王气势磅礴的柱子(约公元前260年)时间更推迟一点,坎宁汉(Alexander Cunningham) 把它归入阿育王时期,或者公元前250年到200年之间的时间段中。⑦近期巴尔胡特的浮雕栏杆年份被定在大约公元前125-100年 ,历史学家阿吉特·库马尔(Ajit Kumar)根据与秣菟罗(Mathura)艺术作品,尤其是以统治者索达萨(Sodasa)的名字命名的雕塑在风格上进行比较 ,提出巴胡特约为公元1世纪建造,福歇(A·Foucher)认为在公元前2世纪的晚期曾对于公元前3世纪建造的巴尔胡特又进行了二次修补 。相比桑奇、阿马拉瓦蒂及其他早期佛教遗址而言,巴尔胡特大量雕塑幸存下来,总体状况保存良好。

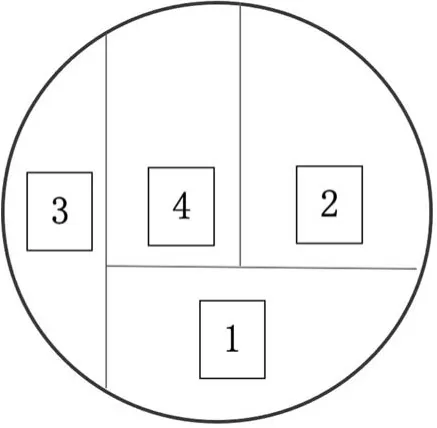

祗园布施题材出现在巴尔胡特众多栏楯之一的圆形浮雕中(图4)(图5)。浮雕正下方的碑文,用巴利文描写了精舍的名字(图6),以及慷慨的建造者孤独长者的名字如下:“JetavanaAnadhapedikodetiKofi samthatenaKesa,” 译为:“孤独长者(已成为)祗园精舍的买家,为此花费了一层的黄金”。⑧巴尔胡特的浮雕大部分都出现了用印度最古老的文字所刻写碑文,也就是阿育王为铭记征略,弘扬佛法的文字,这些文字的意义有些代表了该浮雕的主题与相关信息,还有些提供了相关围栏或柱子的供养人信息。该浮雕外轮廓为圆形,从环境来看,画面中有两座精舍并刻有相关铭文。⑨南传上座部巴利语系佛教著述家觉音大师(Buddhaghosa)在《本生经义注》 (Jātakatthavanjanā)中关于因缘章节(Nidana)佛本生章节有提到巴利文版孤独长者的故事所出现的巴利文字,与此浮雕下的碑文内容相符,以证实该浮雕主题确实为祇园布施。

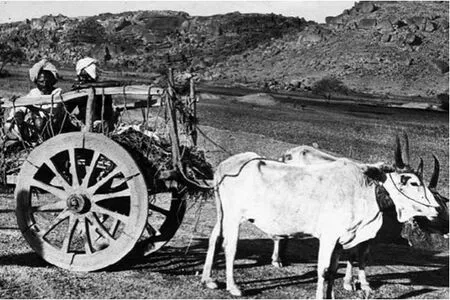

图7 印度牛车

图8 巴尔胡特祇园布施浮雕中出现的牛车

与桑奇的祇园精舍不同,此处精舍一个是尖顶,另一个为半圆形顶。两座精舍应是著名寺庙犍陀俱提(Gandhakuti)与拘赏波俱提 ( Kosambakuti )来命名的真实写照。①1864年初,坎宁汉将军在祗园精舍的范围内挖掘出一块古老的碑文,上面也提到了拘赏波俱( Kosambakuti ),说明在公元前1世纪这一铭文仍然存在。浮雕中还有代表祇园的四棵树,位于左下方的树仍应为桑奇大塔同题材浮雕中出现过的芒果树,树上结满了大果子(图7)(图8)。画面下方有一辆充满生活气息的牛车,牛车旁边坐着两头没有轭的牛,牛车的轭在空中向上倾斜,表明牛车已经卸下了。

浮雕最底部有两个人,每人用拇指和食指夹着一个很小的东西。这两个人是孤独长者本人与他的财务,数着车上带来的金币(图 9)(图10)。上方还有另外两个人坐着,忙着用金币盖住祇园的表面(图15)(图16),金币在这里被描绘成相互拼接的正方形从而表明,孤独长者为了买祇园而用这些金币来覆盖整个花园。左边是另外六个人物,坎宁汉认为是祇陀太子和他的朋友,[9]63他们有的人双手合十表情虔诚,有的面带笑容,应为祇陀太子得知孤独长者买祇园实情后的态度(图11) (图12);在画面正中间孤独长者双手拿着一个类似茶壶的器皿,目的是把水倒在佛陀的手上,表示他完成了给佛陀买下祇园作为礼物的誓言(图13) (图14)。

3.菩提伽耶

图11、图12 祇陀太子和他的朋友线描稿与实照

图13、图14 双手拿着器皿的孤独长者线描稿与实照

图15、图16 铺金币的工人线描稿与实照

菩提伽耶(Bodh Gaya)是佛教徒最神圣的地方,因菩提圣树的产地而闻名,位于印度北方比哈尔邦(Bihar)的尼兰雅纳河畔(Neranjana),阿育王是第一个在此地建造寺庙的人。据记载,相传2500年前,释迦牟尼就是在菩提伽耶的菩提树下静坐七天七夜顿悟成佛的。法显②法显在《佛国记》提到:伽耶山东南有窣堵波。迦叶波本生邑也。其南有二窣堵波。则伽耶迦叶波捺地迦叶波(旧曰那提迦叶讹也。洎诸迦叶例无波字略也)事火之处。伽耶迦叶波事火东渡大河至钵罗笈菩提山(唐言前正觉山。如来将证正觉。先登此山。故云前正觉也)如来勤求六岁未成正觉。后舍苦行示受乳糜。行自东北游目此山。有怀幽寂欲证正觉。与玄奘③据玄奘称,在这座庙宇的原址上,最初是由阿育王在259年和241年之间建造的一座小型精舍。在寺庙内部放置了一座苦行僧雕像,坐下来时正坐在菩提树下,现在这些细节几乎与当前建筑物的布置完全一致。它的门朝东方,因此,这座供奉的雕像必须朝东方。雕像本身很久以前就消失了,但是它的基座仍然保持着良好的状态。根据1861-62年菩提伽耶的挖掘负责人坎宁汉的报告中记录的尺寸与玄奘最接近;因此可以猜测861年在挖掘菩提伽耶时出现的庙宇与玄奘在7世纪看到的是同一个。都曾记载过相关菩提伽耶的历史。

图17 菩提伽耶《祇园布施》浮雕

图18 自绘菩提伽耶《祇园布施》线描图

图19 浮雕中主要人物:扛金币的人+铺金币两人

在菩提伽耶遗址中出现的祇园布施主题浮雕如图17、图18所示,由于菩提伽耶遗址破坏较严重,此浮雕图片摘自于1973年Ludwig Bachhofer拍摄的图册。根据图册标注该浮雕始于年份约为公元前100-50年。

浮雕多处受损致略不清晰,整体艺术风格相比桑奇、巴尔胡特更为简约,出现的树木及地面上出现的方形图像也与巴尔胡特同题材的浮雕中上半部分出现的树是同一种,地上出现的方形图案也与其他两个遗址几乎一样。浮雕中共有三个人出现,其中两人动作几乎一致,半盘腿屈膝坐在地上,一只手搭在膝盖,另一只手将“金币”铺在地面,他们头戴圆结形发饰,处于画面右边的男人右肩扛了一袋金币。三人的服饰均与本文另两幅类似,但是一些细节类似耳饰、配饰等几乎辨别不出来(图19)。

二、古印度祇园布施图像的分析

通过以上三例雕刻,可知与阿·福歇所说的佛教初期阶段[10],利用象征符号来表现布道者的意义相符,他提到佛教艺术的抽象内容被传播到圣地以外的地区,这种象征性的原始意义会被改变,即奇迹的比喻性表现 。浮雕构图较重要的叙事性、艺术性、象征性,均在这些遗址中有所呈现。

首先,从故事表现的叙事场景来看,桑奇画面中的人物、建筑及环境,将同一故事中出现的不同情节场景进行时空性的结合,将多个场景串联起来,例如,画面中出现的两位最高大的崇拜者即孤独长者与祇陀太子,分别站在上方精舍的左右对望,表情略带微笑,双手虔诚合掌,两人周围环绕许多的树林,此场景应属于祗陀太子感到好奇而听说了孤独长者购买祇园的原因之后,被感动并将剩余的部分和园子内的树木一起捐出这一剧情。

图20 巴尔胡特祇园布施浮雕图像叙事顺序

巴尔胡特故事浮雕与桑奇所表现的内容有所不同,在此圆形浮雕中更清晰地描绘了多个故事剧情,同时完整地将故事主要环节特征展现出来,例如故事中需要一辆马车运送的大量金钱前往祇园、金币的计数、以及金币在整个祇园表面的分布等。根据整理可看到该圆形浮雕依次叙述顺序如下:①孤独长者与财务数着牛车拉来的金币;②工人们在祇园铺金币;③太子和他的朋友们观望;④孤独长者手拿器皿表示买下祇园完成誓言(图20)。

出现在菩提伽耶的祇园布施浮雕,故事情节非常少,只有孤独长者的工人运金币前往祇园并铺在地上这一环节,对比巴尔胡特多情节的叙述性画面,菩提伽耶更强调作品传达给人们的象征性感知,其艺术风格又与桑奇的截然不同,这里的工匠师对构图要求简洁,并且在人物动作的刻画上写实而又连贯,人体比例相比另外两幅作品更修长一点,画面不以繁琐花哨的植物来衬托主题。

其次,以雕刻的艺术性来看。在无佛像时期,桑奇大塔的艺术雕刻画面虽然具有暗示性但缺乏生动,而巴尔胡特的雕塑家们在吸收桑奇的基础上,开始探索佛传故事,由于这段无佛像时期的特殊性,他们不再像桑奇的工匠们那样,将佛教经典故事的图解进行原封不动的雕刻,而是用一种自由活泼的风格进行创作,伴随着强烈的生活气息,他们改变了原有的浮雕叙事结构,形成多样的艺术上升空间,为佛教艺术打开一条新发展道路。

相比桑奇的同主题浮雕,巴尔胡特的浮雕更具有强烈的图像叙事性,利用不同情节雕刻了4个故事环节,结合该故事中多个重要情节的串联,通过巧妙地艺术性雕刻手法,利用祇园布施中的植物与精舍,将相关故事人物但不同时空的内容出现在同一画面之中,把不同时间点上的场景要素,挑取重要者“并置”在同一个画幅上。因此,浮雕更追求对画面中人物动作的生动丰富性,不再仅仅是单一装饰性的浮雕,而是更严格的依据故事文本来进行雕刻,把故事的连续场景组合成一个单一的图像,并且在背景不变的情况下形象地呈现出来,在图像中勾勒出这一故事中每个人物所相对应的姿势 。

菩提伽耶的作品因佛陀悟道之地的地理位置而被信徒们拥护,随着传播地区渐渐扩大至离开菩提伽耶后,其象征意义就越突出,人们只要看到浮雕中出现了金币铺地的现象就会联想到孤独长者供佛的伟大精神,并被各地的教徒进行各种效仿与改建。

第三,从象征性来看,桑奇大塔的艺术创作风格更趋向于象征性,在制作精美佛传故事的同时,还应用大量的象征性画面来暗示佛陀。例如桑奇大塔,利用祇园布施故事所出现过的人物与精舍建筑来表现主旨,与大塔其他雕刻中出现的圣树、佛塔、轮子等象征性崇拜物的功能一致,将这些多次出现过的人物及崇拜物统合在一起,可发现忠于佛教原始故事主旨,且极具象征性是印度初阶佛教艺术最早期,也是最常见的表现形式。

巴尔胡特的浮雕即代表了当时在印度普遍认可与盛行的佛教信仰风格,故巴尔胡特通过独特的艺术方式来记录详细的佛传故事细节,以宣扬传播佛法,熏陶来自各地的信徒,使人们在观看后产生更多超越精神的哲学性思考,相比桑奇大塔,巴尔胡特在佛陀涅槃情节前后的象征内容及其重要意义更有所突出。

同时,早期的印度还出现了自由的佛教艺术创作风格,不同地区的雕刻家们根据各地区流行的不同佛教艺术风格,而产生了风格多变的佛教艺术作品,例如巴尔胡特富有生活化、具有叙述性情节的圆形浮雕,又如菩提伽耶出现的简洁、单一象征性情节性的浮雕。这些风格相异的地域性遗址象征了当时印度不同佛教艺术流派,及古印度生活习俗的差异性,这些艺术在吸收与复制前人的基础上进步,加上供养人的兴起,印度早期佛教艺术显得格外大胆自由,构图上也没有统一的标准要求,恰恰也是这种不受约束的风靡性,给未来的佛教艺术增添浓墨重彩的一笔。

美国艺术史家马克•D•富勒顿在研究古希腊艺术时,曾区分了“象征性”与“叙述性”两种图像造型类型[12]:“象征性造型,如女人体像、男人体像和葬礼场景都不是叙述某个事件,只是代表了某种物体或现象”。所以桑奇中的祇园布施雕塑作品更趋向于象征性图像类型,重点表现祇园精舍结尾的故事场景,着重突出佛传故事圆满的结局,整体浮雕大致主题思想为记录与宣扬孤独长者的伟大无私奉献精神。

三、与祇园布施有关的佛典记载

祇园布施一直是佛传故事经典之一,如今考古发现,祇园精舍也是佛陀在世时规模最大的精舍,佛陀在这里度过了24次雨季,停留讲法。祇园精舍包括佛陀住处(亦作犍陀俱提精舍)、佛陀讲法台,佛陀弟子宿舍等古建筑的主园区,整体建筑共有砖砌的房间(寺院)遗址大约十几座,占地面积数千平米,可见祇园精舍在当时规模之大,其佛传故事流传至今仍相当著名。

雕塑家们在开凿之前必定先依照文本来进行整体构图的浮雕,整理早期佛经中的相关内容是研究祇园布施图像的基础。因较多有关祇园布施的佛教经文进入中国后涉及到了劳斗叉度经变内容,故本文挑选了一些与印度祇园布施内容有联系的经文进行研究。

印度上座部佛教系统昙无德部(法藏部)所传戒律《四分律》,由后秦时佛陀耶舍、竺佛念共译佛经卷第五十中的故事,剧情重点在于描绘孤独长者由于好布施而遇到佛陀的前后因果,最后以祇陀太子与孤独长者的简单对话来概述用金币讲价买祇园的经过。

于舍卫国夏安居。可以此园卖之。我当与百千金钱。彼言不卖。复更重白如上。愿与我园当与二百三百四百千金钱。彼言。汝若以金钱侧布满地令无间者我亦不与。给孤独食言。汝已决价。便可受之。王子言。云何决价。答言。向者言以金钱侧布满地令无间者。岂非决价言耶。天便可看王昔日旧制。彼即看王旧制已。作是言。便为决价。

由后秦弗若多罗和鸠摩罗什等译的《十诵律》,第三十四卷中所叙述的祇园布施故事与《四分律》相似,通篇以佛陀与孤独长者相识的因果为重点描述,后以佛陀与孤独长者的对话来说明购买祇园的原因是为给佛陀置办僧坊:

佛问须达。舍卫国有僧坊不。答言。未有世尊。佛言。若有僧坊住处。诸比丘可得来往。若无有者。诸比丘不得往来止顿。又言。愿世尊但受我请。我能为办僧坊。令诸比丘得来往止顿。愿世尊遣舍利弗。为我作僧坊师。佛敕舍利弗。汝与居士作僧坊师。是居士即往诣竹园。

《中本起经·须达品》卷第七中提到了孤独长者在成功购买祇园后,太子被孤独长者感动后提出“不要再足钱我地换树共同建立精舍。”这样的善举,且举行了盛大仪式“僧房坐具。牀榻茵耨。极世之妙。加施幢幡。香汁洒地。备办供具。兼肴重馔。烧众名香。遥跪请佛。唯愿如来枉屈尊神”邀请很多人,将香汁洒在地上,准备器具,兼菜重食品,烧很多名香,远远地跪下请求佛。

《中阿含经》卷第六提到在购买祇园前,长者给孤独病危,求见佛及舍梨子,舍梨子为说法安慰,给孤独闻法病愈;给孤独赞叹舍梨子为病说法,自说己皈佛因缘,皈后世尊问及房舍并动议建精舍。在购买祇园的时候,经文描述到用动物拉车装金币的细节:“尊者舍梨子,我即入舍卫国,还家取钱,以象马车举负辇载,出亿亿布地,少处未遍。”

关于早期印度祇园精舍外形的描述记载也有,例如东晋高僧法显大师(334—420年)在西行第六年(404年)到达 “祇园精舍”。他在《佛国记》中对祇园精舍的外观有着详细的记载:

从此北行八由延,到拘萨罗国舍卫城,城内人民希旷,都有二百余家。即波斯匿王所治城也。大爱道(佛姨母摩诃波阇波提)故精舍处,须达长者(给孤独长者)井壁,及鸯掘魔(央掘魔罗)得道、般泥洹、烧身处,后人起塔,皆在此城中。

出城南门千二百步,道西,长者须达起精舍。精舍东向开门,门户两厢有二石柱,左柱上作轮形,右柱上作牛形。池流清净,林木尚茂,众华异色,蔚然可观,即所谓祇洹精舍也。

《佛国记》还记述精舍原有七层,国王人民竞相供养,因遭祝融,七层精舍尽化成灰,后重建为两层。

玄奘继法显后亦去过祇园,那时已荒废。玄奘所撰《大唐西域记》卷第六中以非常简洁的形式重复了同样的故事。但他在这里称太子以铺满地祇园的黄金来卖园,是“戏言”,即开玩笑的,最后太子与孤独长者同心建造祇园精舍。

城南五六里有逝多林(唐言胜林旧曰祇陀讹也)是给孤独园。……闻佛功德深生尊敬。愿建精舍请佛降临。世尊命舍利子随瞻揆焉。唯太子逝多园地爽垲。寻诣太子具以情告太子。戏言金遍乃卖。善施闻之心豁如也。即出藏金随言布地。有少未满。太子请留曰。佛诚良田。宜植善种。即于空地建立精舍。世尊即之告阿难曰。园地善施所买。林树逝多所施。二人同心式崇功业。自今已去应谓此地为逝多林给孤独园。

从上述几部佛经可发现,佛经中的重点更偏向于孤独长者与佛陀相遇的因果,这个可能是文本与图像表达方式的区别,文本中很多次出现的“佛陀”实际上在印度早期的浮雕中却无表现,而是用另一种“无佛像”的象征形式来代替佛陀在故事中的存在。

四、中国祇园布施的图像

国内出现祇园布施题材的图像时间约从公元4世纪开始,集中在新疆森木赛姆石窟、库木土拉石窟以及甘肃敦煌莫高窟等地,其风格之间有所差异。

1.新疆地区

新疆森木塞姆石窟第44窟中出现过祇园布施图像的壁画作品(图21)[13]。该石窟开凿的年代约在公元四世纪,祇园布施图像位于该窟主室券顶右侧,整体颜色非常鲜艳以红绿为主,画面中央的植物为小山形状,上有三点梅花状白色花簇作装饰,较印度早期图像来说简略很多,仅有点缀效果。

故事剧情较单一,并没有出现孤独长者或祇陀太子等主剧情人物,壁画中可看到两人单膝半蹲在地上呈铺金姿势,铺金的形状以较简单线描长方条为主,画面中央虽破损但仍可以看到佛陀形象。如图所示(图22),祇园布施图像在整个壁画构图来说只是一个局部,整体壁画构图类似,以佛陀为中心,装饰性对称构图,整齐地排列着,带有鲜明的西域佛教石窟特色;

另一处祇园布施图像出现在库木吐喇第23窟主室右壁(图23)。构图却与森木塞姆第44窟大相径庭,画面以手持说法印的佛陀为重点,众人围绕;佛陀的两侧下方均单膝跪坐一人,《西域美术全集》第十卷中的壁画解说称左侧为青年比丘[13]42,右侧为一世俗人,佛陀左下方为舍利佛,右下方即孤独长者,动作同样为跪拜姿势 。故事的单一情节性为祇园布施经变剧情,所有人共同持绳丈量土地的内容。壁画的装饰性艺术风格突出,色调浓厚,加强对人物造像的描绘,较森木塞姆第44窟,人像身体更加饱满而生动。

就这两幅新疆地区的祇园布施图像,壁画中人物的穿着服饰来说,有的赤裸上身,还有的穿着飘带天衣,天衣最早源自于印度秣菟罗地区,无佛像时期已出现,如巴尔胡特、秣菟罗等地均为主要流行区域,但是新疆地区所出现的天衣,其绘画方式已出现利用淡淡的线条来勾画出服饰的造型,线条流畅,隐有顾陆画风的秀骨清像之感,但是相对印度早期图像,祇园中的标志性建筑与植物等细节已基本省略,此处更注重人物的刻画,但仍与印度早期的佛教浮雕类似,具有强烈的装饰意味。故此,新疆地区的祇园布施图像既有源自印度的传统风格,亦具有浓烈的汉化特色。

图21 新疆森木塞姆第44窟祇园布施壁画

图22 新疆森木塞姆第44窟券顶壁画 局部

图23 新疆库木吐喇第23窟 祇园布施壁画

2.敦煌地区

相比印度早期祇园布施的佛教故事,敦煌地区祇园布施的内容更加丰富,讲述的是佛陀十大弟子、以智慧第一著称的舍利弗与外道(与释迦牟尼不同道的六派)代表劳度叉多次神变斗法的故事 。

图24 树木细节

图25 敦煌莫高窟西千佛洞第12窟图像叙事顺序

图26 敦煌莫高窟西千佛洞第12窟局部树木自绘稿

图27 图28 莫高窟第9窟全景与局部

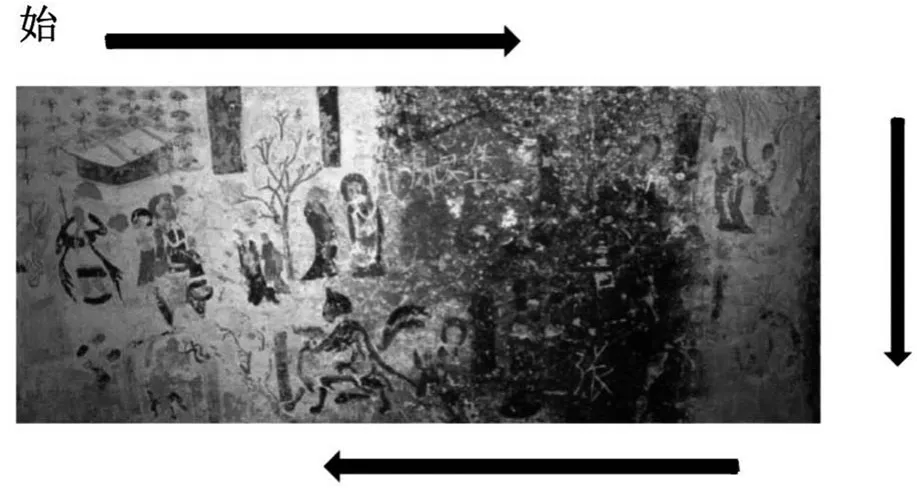

敦煌莫高窟西千佛洞第12窟较早出现祇园布施图像的《劳度叉斗圣变》(图26),属于北周时期(公元557年-581年),整体艺术风格从印度转为中国化的过渡,画面依旧为叙事性故事情节,相比印度早期的构图更加详细,突破印度小浮雕的构图模板,其图像叙事顺序由左上角开始,顺时针排列的连续性横构图,如图中箭头所指(图25),画面分为上下两层,上层为孤独长者购买祇园的场景,下半部分为斗法场景,虽然右半部分被熏黑,但依稀可看见由各种树木包围的故事场景(图24),和印度早期的作品有着同样的装饰手法,但在具体刻画的艺术风格上,又添加了些许中国画的元素,将人物、事件和环境,更加精密地结合在画面中。画面中的佛陀、孤独长者及随从、铺地工人、树林,共同营造出和平幽静的画面环境,也体现出了中国画中常见的,人与自然和谐共处的美好景象。

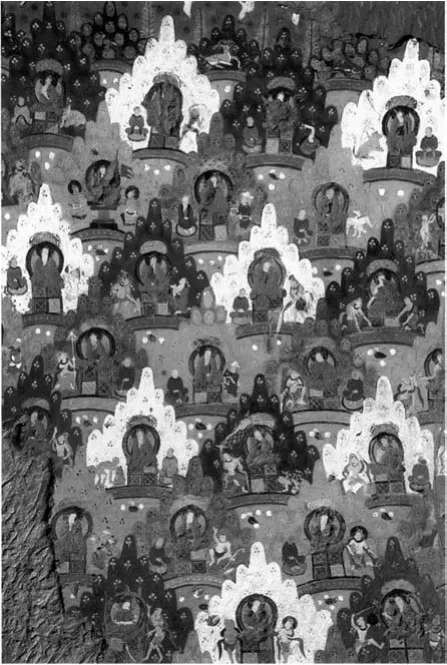

另一例《劳度叉斗圣变》是莫高窟第9窟,建造时期约为景福年间公元892年,但此作品相对北周时期的基础上有了更大的变化,从图27、图28可以看到,其偶像式构图更为突出,画面围绕佛陀为中心进行展开,而故事情节性变为辅助且零散,经文与绘画的结合更为丰富多彩,相互交织的壁画创作方式影响着我国佛教艺术蓬勃发展。

图29 芒果树

图30 庵没罗树

3.中印祇园布施图像之间的联系

从中印祇园布施图来看,石窟中的壁画主要是为了表现佛本人在过去和现在无休止积累公德的故事,其功能是为了唤起礼拜者的信仰。此点与上文所述印度早期佛教艺术的传播方式有异曲同工之意。

首先,在背景处理方面,如新疆森木塞姆石窟第44窟对称性装饰的佛教壁画中,出现祇园布施图像背景的山峰,其造型与宫治昭先生曾提过,新疆地区石窟中出现凸起顶部收尖呈花瓣形山峰一致,可能与中国古代山岳纹的悠久传统有关,学者汪小洋亦曾提过地域文化是佛教美术本土化的重要内容,以菱形的构图方式重叠出现,也有可能受汉朝山形香炉(博山炉)影响,与东汉时期的博山盖顶及画像砖上的菱形构图有明显的呼应,汉代的香炉纹样与构图均代表中国的传统山岳造型,说明了祇园布施图像在向中国传播的过程中,也产生了极大的中国化改变,形成带有西域特色的构图风格。

其次,从植物装饰来看,敦煌莫高窟西千佛洞第12窟中可看到,画面中的树木茂密,小树如同一朵朵小蘑菇,映衬在人物的周围,树木的种类也变成了中国常见的柳树等。前述在巴尔胡特中出现的植物,如图29、图30所示,庵没罗树即芒果树,是古印度佛教常见雕刻题材,将线描图与真实芒果树对比可发现雕塑中植物栩栩如生;在古印度,芒果树因多果繁盛而被视为圣树,且在印度早期佛教艺术题材中以写实形态大量出现,例如桑奇大塔中出现过药叉女与芒果树的组合雕塑,其装饰性较强。随后流传至中国在新疆、敦煌地区石窟中作为亦圣树出现,但由于当时中国的画匠并没有见过真实的印度庵没罗树(芒果树)样子 ,因此形成了具有中国地域性特色,形态各异的芒果圣树形象。

再次,在构图方面,中国祇园布施的图像,相比印度雕塑中风景的细致刻画,此处更注重佛教故事内容的呈现,由于敦煌相比新疆地区,位于中国西部边陲,既受到西域风格的熏染,也继承了汉朝的传统,画面中的植物如柳树、松树等更有中原风格的山水画特点,虽然壁画中祇园布施的佛传故事来自于印度,但中国的画师们通过自己的审美与当时的流行样式进行绘画,从而形成了中国汉化特色的艺术,这些皆为佛教传入中国奠定了重要的基础,从盛唐开始,敦煌石窟的变相壁画不再用于叙事性的讲解变文,其构图方式也随之改变 。

四、结语

通过本文研究,阐述了为何在印度早期,同一题材的佛传故事在不同地区会演绎出诸多不同艺术风格及构图方式的原因。印度早期佛教艺术作品随着时间的演变,传播至中国,渐渐地从无佛像时期向有佛像时期过渡,这些作品往往带有印度早期不同地区佛教艺术的审美风格,随着其传播范围的扩散,地域性特征会被打乱,从而形成百家争鸣的早期佛教艺术盛世。