弹性髓内钉技术与钢板内固定术治疗四肢骨折的临床效果研究

胡清名

摘要:目的:分析四肢骨折采用弹性髓内钉技术与钢板内固定术治疗的效果。方法:选取2017年1月至2019年12月治疗的56例四肢骨折患者,按照治疗方法不同分为A组34例和B组22例。A组采取弹性髓内钉固定治疗,B组采取钢板内固定术治疗,对比两组手术指标、术后并发症发生情况、临床疗效及不同时间关节活动度。结果:A组总有效率为97.06%,高于B组的77.27%(P<0.05);A组术后3周、6周及9周关节活动度均优于B组(P<0.05);A组手术时间、术中出血量、骨折愈合时间均优于B组(P<0.05);A组并发症发生率为2.9%,低于B组的22.7%(P<0.05)。结论:四肢骨折采取弹性髓内钉固定的效果优于钢板内固定术,可明显改善患者关节活动度,临床可根据患者情况优先选择。

关键词:四肢骨折;弹性髓内钉技术;钢板内固定术;关节活动度

四肢骨折是一类常见的骨折类型,一般指发生于四肢长骨干部位,主要由直接暴力、间接暴力、骨骼疾病等导致,患者多以疼痛、局部肿胀等为主要临床表现,严重影响生活质量[1]。临床治疗四肢骨折的方法较多,常见有弹性髓内针技术及钢板内固定术。钢板内固定术是传统治疗四肢骨折的常用方式,具有创伤大、骨折愈合慢、术后关节功能恢复慢等缺点。弹性髓内钉技术是近年来新兴的骨折治疗模式,与钢板内固定术相比安全性更高。本研究主要分析四肢骨折采用弹性髓内钉技术与钢板内固定术治疗的效果。现报道如下:

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月至2019年12月于我院接受治疗的56例四肢骨折患者,按治疗方法不同分为A组34例及B组22例。A组男19例,女15例;年龄21~78岁,平均(41.20±3.34)岁;骨折原因:高处坠落12例,机械损伤6例,交通事故16例。B组男13例,女9例;年龄19~79岁,平均(42.39±4.59)岁;骨折原因:高处坠落8例,机械损伤4例,交通事故10例。两组一般资料均衡可比(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审核批准。纳入标准:经影像学确诊为四肢骨折,患者出现不同程度局部疼痛以及功能障碍等;患者意识清晰,同意本研究;无肢体先天性畸形。排除标准:合并精神疾病患者;合并凝血功能障碍患者;合并免疫系统疾病患者;二次骨折患者;合并恶性肿瘤患者。

1.2 治疗方法

两组患者入院后开展相应的术前准备,比如生命体征检测、各项实验室检查等。A组采取弹性髓内钉固定治疗,全身麻醉后在C型臂X线透视下确定骨折位置,在骨折端远处作一2 cm的切口,皮质骨使用骨锥钻开,根据患者具体情况选取合适的髓内钉,在C型臂X线透视下对骨折进行复位,髓内钉达到骨折平面处进行复位,然后插入钢针,弯曲针尾,埋皮下1.0~1.5 cm处,将剩余部分剪去。术毕常规止血并冲洗切口、缝合。术后常规进行抗感染处理,使用支具保护骨折部位3周。B组患者采取钢板内固定术,全身麻醉后将皮肤等组织切开充分暴露骨折部位,复位后选取合适长度的钢板进行内固定处理,术毕使用生理盐水冲洗切口后缝合。术后常规进行抗感染治疗,并使用石膏或者支具外固定。

1.3 观察指标

1.3.1 临床疗效

术后随访6个月评估临床疗效[2]。显效:骨折处无疼痛,无畸形,关节恢复正常;有效:骨折处出现微微疼痛,患肢缩短<1 cm;关节功能基本正常;无效:骨折处明显疼痛,关节活动受限。

1.3.2 关节活动度

术后3周、6周以及9周采用量角器测量患者关节活动度,将测量3次的平均值作为最终结果。

1.3.3 手术情况

记录两组手术时间、术中出血量、住院治疗时间以及骨折愈合时间。

1.3.4 术后并发症

记录两组创口感染、肢体不等长、再次骨折、肢体活动受限、钉尾激惹反应等并发症发生情况。

1.4 统计学分析

数据处理采用SPSS20.0统计学软件分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以%表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 两组临床疗效对比

A组治疗总有效率为97.06%,高于B组的77.27%(P<0.05)。见表1。

2.2 两组关节活动度对比

A组术后3周、6周及9周关节活动度均优于B组(P<0.05)。见表2。

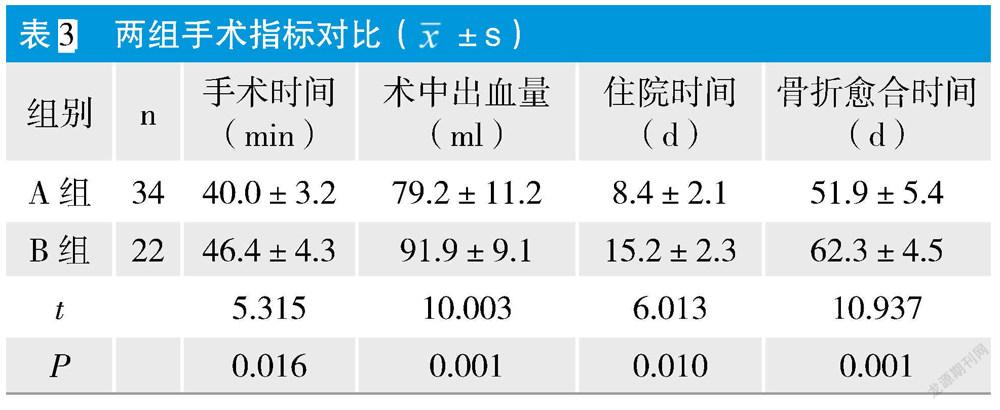

2.3 两组手术指标对比

A组手术时间、术中出血量、骨折愈合时间等指标均显著优于B组(P<0.05)。见表3。

2.4 两组术后并发症发生情况对比

A组出现钉尾激惹反应1例,并发症发生率为2.9%;B组出现创口感染1例,肢体不等长1例,肢体活动受限1例,再次骨折1例,钉尾激惹反应1例,并发症发生率为22.7%。A组术后并发症发生率低于B组,差异有統计学意义(χ2=5.466,P<0.05)。

3讨论

四肢骨折是指股骨、肱骨、尺桡骨以及胫骨等部位发生骨折,对患者生活造成严重影响,因此需要积极采取相应治疗措施[3]。保守治疗虽具有一定效果,但长期效果不理想,畸形率较高,比如移位、畸形纠正不满意等。手术治疗可以恢复骨折部位并进行有效固定,降低畸形率,促进骨折部位的恢复,改善患者生活质量,缩短患者治疗时间[4]。钢板内固定术是临床治疗四肢骨折的常用术式,但其切口大,创伤明显,且术中骨折端血运受损明显,术后恢复较慢[5]。弹性髓内钉技术是近年来新兴的术式,具有创伤小、术后恢复快、肢体功能恢复好等优点[6]。弹性髓内钉技术适合治疗长管状骨骨干骨折,在四肢长管状骨折中以开放性骨折以及病理性骨折的治疗效果最为理想。

本研究结果显示,A组治疗总有效率为97.06%,高于B组的77.27%(P<0.05)。说明弹性髓内钉技术治疗可明显改善四肢骨折患者相关症状,提高治疗效果。有研究将120例长骨骨干骨折患者进行分组研究发现,实施单侧外固定支架治疗患者的治疗优良率为66.67%,而实施带锁髓内固定治疗的患者的治疗优良率可达到80.00%,与本研究结果基本相符。与传统手术方式比较,弹性髓内钉能够更加有效保护患者骨膜,降低骨折对患者局部血液循环的破坏,通过固定在组织和钉体之间,提供良好的抗旋转以及抗压缩能力,使骨折端的稳定性更强,有效降低应力遮挡现象。本研究结果还显示,A组术后3周、6周及9周关节活动度均优于B组(P<0.05)。分析原因为弹性髓内钉技术更加符合生物力学传导特性,在牢固固定骨折端的同时,有效提升内固定成功率,为关节活动提供有效支撑;而钢板内固定虽然牢固性较好,但是缺乏弹性,患者术后恢复效果较慢。

本研究结果显示,A组手术时间、术中出血量、骨折愈合时间等指标均显著优于B组,术后并发症发生率低于B组(P<0.05)。弹性髓内钉材料属于比较新型的髓内固定材料,复位效果理想,对患者骨膜以及骨内膜血运影响较小,因此术后并发症发生率较低。本研究A组术后出现1例钉尾激惹反应,但是在取出髓内钉后该种症状很快消失,患者负担较小。

综上所述,四肢骨折采用弹性髓内钉技术治疗的临床效果优于钢板固定术,可降低术中出血量,缩短骨折愈合时间,且术后并发症发生率较低,临床可根据患者的情况优先弹性髓内针技术。由于时间限制以及样本量比较小,本研究结果精确性还有待考究,后续的研究如果需要获得更加精确、完善的数据,需要开展更大样本量的研究。

参考文献

[1]张霏,陈红.微创接骨板技术锁定加压钢板治疗四肢骨折的疗效观察[J].实用中西医结合临床,2019,19(10):77-78,91.

[2]洪江,孙成长.经皮微创接骨板内固定治疗四肢骨折的临床研究[J].浙江创伤外科,2019,24(6):1185-1186.

[3]周学存.微创接骨板技术治疗四肢骨折的效果观察[J].科学养生,2019(11):75-76.

[4]马胜东,杨晓茂,杨洪军,等.弹性髓内钉与锁定钢板内固定在四肢骨干骨折中临床应用研究[J].创伤外科杂志,2020,22(4):4.

[5]宋广瑛.微创经皮LCP钢板内固定术治疗四肢骨折的临床疗效[J].中西医结合心血管病电子杂志,2020,8(28):13-14.

[6]王一臣,焦勤,赵利华,等.弹性髓内钉在四肢原发性动脉瘤样骨囊肿中的应用效果研究[J].中华骨科杂志,2018,38(18):1108-1115.