基于数据挖掘探讨邵征洋治疗儿童抽动障碍用药规律

林成雷 蔡超丽 林婷婷 张春辉 刘 玥 邵征洋

抽动障碍是一种多见于儿童时期起病,以重复、无规律的发生性抽动或运动抽动为典型临床特征,常合并注意缺陷多动障碍、情绪障碍等神经精神性疾病[1]。该病抽动症状可呈波浪式递进,时而明显时而轻微;旧的抽动症状可被新的所取代,或在既有症状基础上叠加新发症状[2]。目前,治疗儿童抽动障碍的西药多为多巴胺受体阻滞剂,包括硫必利、舒必利、氟哌啶醇等药物,但其复发率较高及不良反应明显。邵征洋教授为浙江省名中医,从事中医儿科临床工作三十余年,对治疗儿童抽动障碍颇有心得。本文通过采集邵征洋教授治疗抽动障碍的中医首诊处方来建立数据库,利用数据挖掘技术对用药配伍规律进行研究,以期总结邵教授治疗儿童抽动障碍的用药规律。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2016 年7 月—2020 年6 月邵征洋教授在浙江省中西医结合医院儿科门诊诊治的儿童抽动障碍病案共107 例中所开具的首诊处方。

1.2 诊断标准 参照中华医学会儿科学分会神经学组制定的《儿童抽动障碍诊断与治疗专家共识(2017实用版)》[3]、新世纪规划教材《中医儿科学》[4]:(1)起病年龄在18 岁之前;(2)呈现出单种或多种发声性或(和)运动性抽动,可表现出频频、不规则及机械刻板的动作或发声,但不必同时出现;(3)抽动症状初次发作后,症状发作的频率可以增加或减少;(4)排除某些药物(如安非他命、可卡因)或内科疾病(如病毒感染后脑炎、亨廷顿舞蹈症)引起的抽动障碍。

1.3 纳入标准(1)符合上述诊断标准;(2)临床信息,包括基本信息、四诊、诊断、处方完善者;(3)服用中药颗粒剂或汤剂治疗者;(4)就诊次数≥3 次;(5)经过邵教授诊治后症状基本消失,中医证候疗效评价[5]达到有效标准及以上的病例。

1.4 排除标准(1)同时服用硫必利、舒必利、阿立哌唑、氟哌啶醇等药物治疗者;(2)合并如肾脏、代谢类或血液、神经系统等严重原发病;(3)临床信息不全者。

1.5 数据预处理

1.5.1 数据录入 对符合纳入标准的病例信息进行收集和汇总。采用Excel 2020 建立数据库,录入信息包括编号、最主要症状、中药名称、类别、性味、归经等信息,数据由专人录入,并行双人交叉核对,保证录入数据的准确性及完整性,建立邵征洋教授使用中药治疗儿童抽动障碍数据库。

1.5.2 数据规范化处理 为了使数据挖掘分析更为便利,故对病例中的中药名称、中药类别、症状类数据进行规范化处理,具体参考《中药学》[6]《中药大辞典》[7]及《中国中医药学主题词表》[8]。如:“米仁”规范为“薏苡仁”,“银花”规范为“金银花”等。对于采取不同炮制方法,所得功效差异较大的中药,则分别录入:如“姜半夏”与“法半夏”,“生葛根”与“煨葛根”,“生甘草”与“炙甘草”等。对于同一种中药,用药部位不同,但功效性味差别不大者,按同一种药物录入:如“枳壳”按“枳实”录入。对口语化的症状表述进行统一描述:如“转头”“摇头”“伸脖”统一描述为“头项部抽动”,“清嗓”“异常发声”描述为“咽部发声”等。

1.6 数据分析与统计 应用Excel 2020 统计录入中药的频次、类别、性味、归经等,并对其频数及频率进行统计。运用SPSS Statistic 25.0 对处方中使用频次≥16 的中药进行系统聚类分析。应用IBM SPSS Modeler 18.0 软件中的Apriori 算法对使用频次≥16的中药进行关联规则分析,设定最小支持度为:30%,最小置信度为90%。并建立“网络图”节点。

2 结果

2.1 抽动临床表现频数统计 共收集符合纳入标准病历107 份,总结归纳出7 大类抽动临床表现总频次共96 次。其中,眨眼出现频数最高,总频数达58次,频率为29.60%;其次为咽部发声、抽鼻,头项部抽动及口部抽动再次之。见表1。

表1 107 份儿童抽动障碍病历临床表现统计

2.2 药物频数统计 共收集符合纳入标准的初诊处方107 首,关联中药93 味,其中生甘草使用频数最高,达104 次,频率为97.20%。用药频次位列前8 的中药分别为生甘草、天麻、炒白芍、荆芥、钩藤、蝉蜕、柴胡、防风。见表2。

2.3 药物类别统计 对93 味中药进行类别统计,可分为清热药、补虚药、安神药等17 类。将各类药物按药味数由高到低排列,排名前6 的药物类别(药味数≥4)分别是清热药、补虚药、平肝息风药、化痰止咳平喘药、安神药、活血化瘀药。见表3。

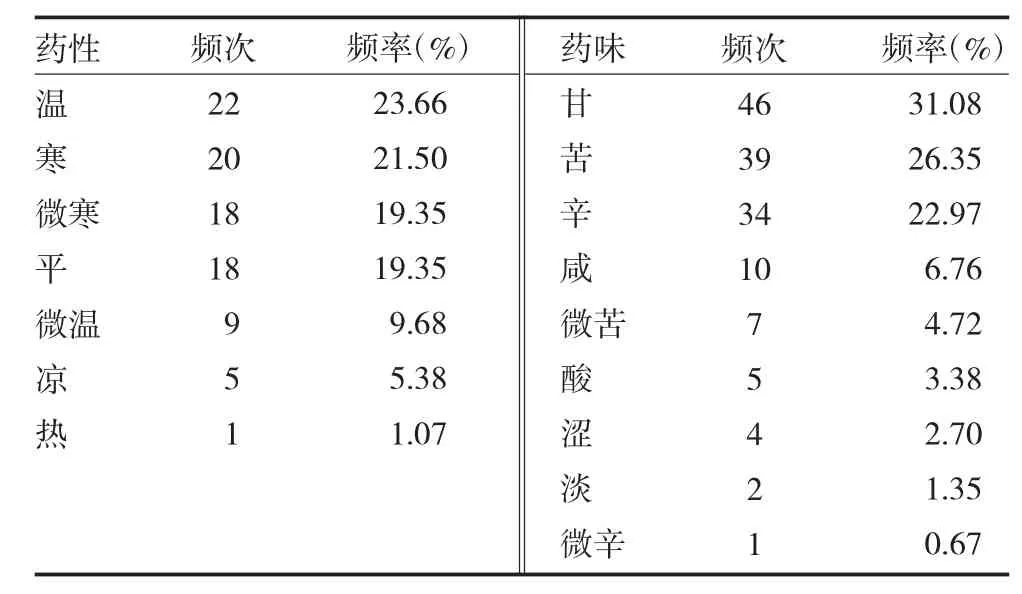

2.4 药物性味统计 对93 味中药进行性味、归经统计。其中药性可分为寒、热、温、凉、平、微寒、微温7类,使用频次前5 位的分别为温、寒、微寒、平、微温5类。药味可分为酸、微苦、苦、甘、微辛、辛、咸、淡、涩9种。其中使用频次前5 位的分别为甘、苦、辛、咸、微苦5 类药。见表4。

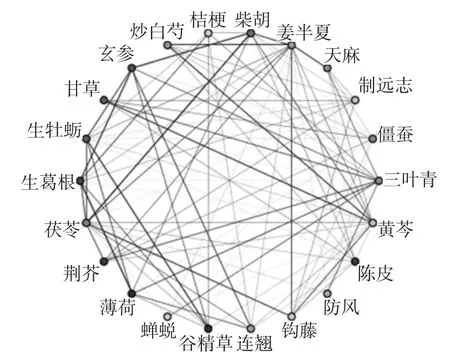

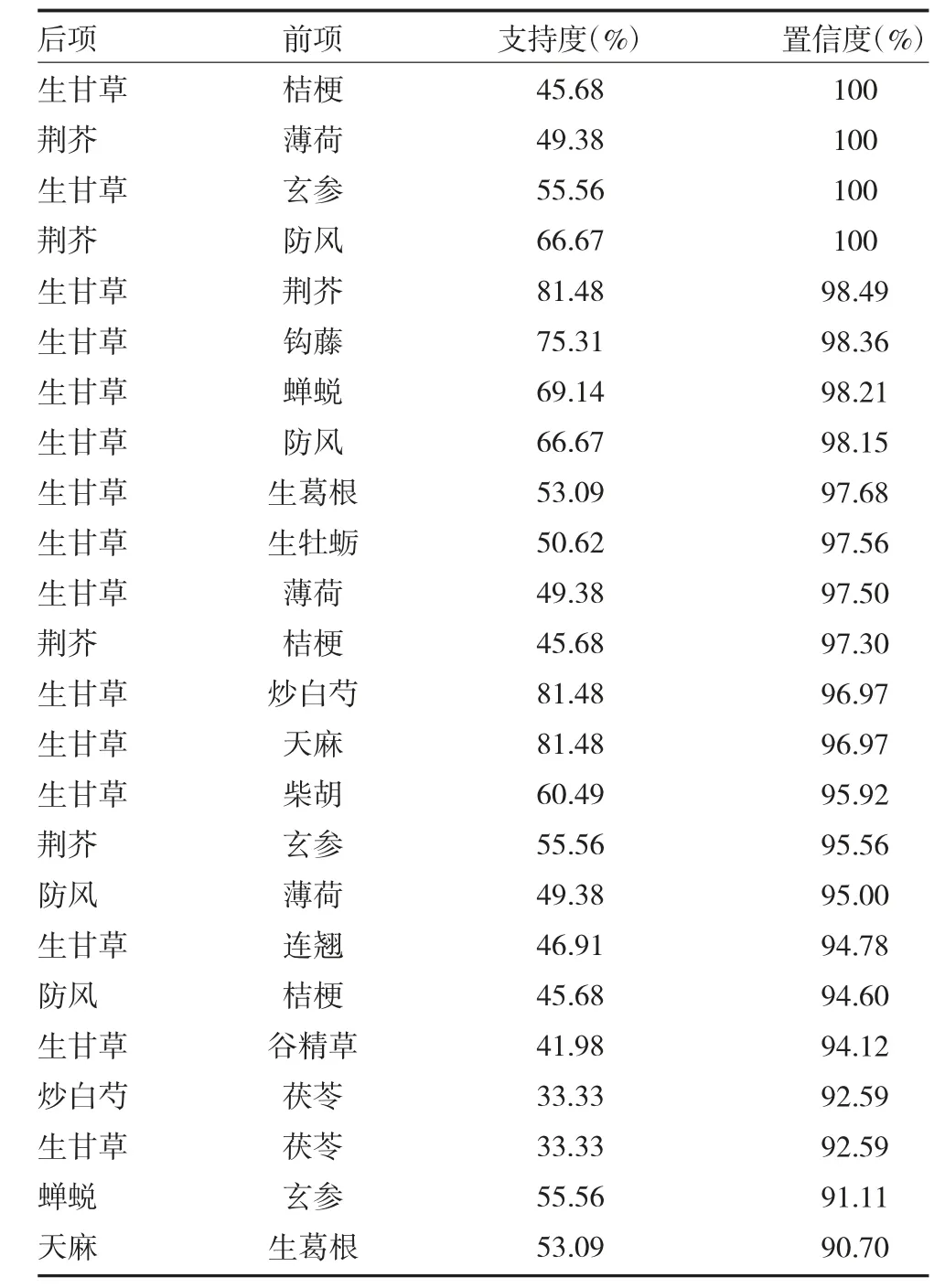

2.5 高频药物关联规则分析 应用IBM SPSS Mode-ler 18.0 软件Apriori 算法对使用频次≥16 的中药进行关联规则分析以挖掘潜在药物组合。设支持度≥30%(即A 药与B 药在所有内服处方中出现的概率),置信度≥90%(即处方中使用A 药的同时使用B 药的概率),共得到24 对二药组合。此外,对彼此之间>80 的链接进行描绘分析,以构建复杂网络关系图。见表5、图1。

表3 93 味治疗儿童抽动障碍中药药物类别统计

表4 93 味治疗儿童抽动障碍中药药性药味分布

图1 邵征洋治疗儿童抽动障碍的常用药物(频次≥16)关联图

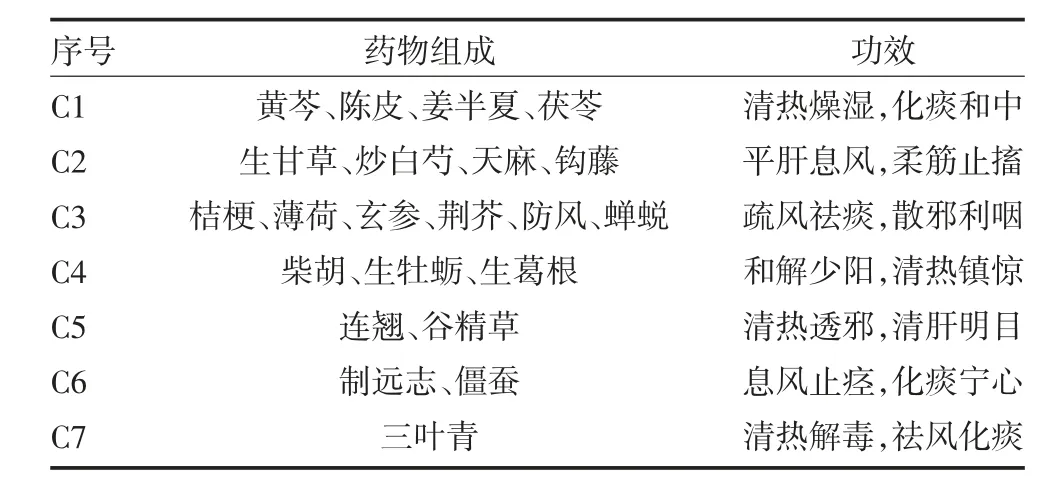

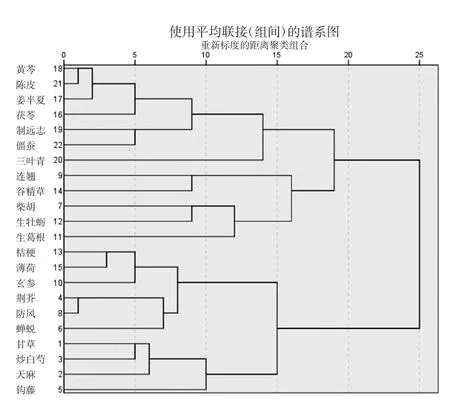

2.6 高频药物系统聚类分析 运用SPSS Statistic 25.0 对所有处方中使用频次前22 位的中药(使用频次≥16)进行聚类分析,得出聚类树状图,根据树状图对中药进行分类,共提取到7 个聚类方。具体结果见表6、图2。

表5 使用频次≥16 中药二联关系结果

表6 使用频次≥16 中药聚类方药物组成、功效

3 讨论

儿童抽动障碍多表现为头面部、四肢躯干频发而不受自主控制的运动性抽动及发声抽动。根据其临床特点,可归中医“慢惊风”“抽搐”等范畴。《证治准绳》对此曾有论述:“水生肝木……两手下垂,时复动摇不已,名曰慢惊。”邵征洋教授认为“外风引动内风”乃儿童抽动障碍最为常见之病机,“肝风内动”为核心病机,因此提出“内外风同治”的治疗思想。

从患儿抽动临床表现分析来看,出现频率最高的临床表现为眨眼及咽部发声,两者占总出现频率的58.68%(111/196)。邵征洋教授认为,风邪乃其关键之致病因素。正所谓“风气通于肝”“目为肝之窍”,风邪其性轻扬开泄,易袭阳位,而目居高位,首当其冲,风邪客于眼睑,使睑痒不已,故不断眨眼[9]。与目类似,口咽部亦处高位,且为多条经脉交汇之处,因而常易受风邪所侵,发为异声。

图2 系统聚类分析树状图

从邵征洋教授治疗儿童抽动障碍用药频数分析可知,生甘草使用频数最高,使用率达97.20%。频数排名前8 的药物,除去甘草外,依次为天麻、炒白芍、荆芥、钩藤、蝉蜕、柴胡、防风。结合临床处方习惯,可以发现邵教授善用六味汤加减治疗儿童抽动障碍。六味汤源于清代《喉科指掌》,其原方由荆芥、防风、桔梗、甘草、僵蚕、薄荷等六味药物组成。方中炒白芍与甘草相伍,取芍药甘草汤之义,酸甘化阴,柔筋止搐;柴胡入肝经,理气通达;天麻、钩藤平肝息风,以平内风;荆芥、防风祛风解表,以散外风;为防过敏,多将原方之僵蚕易为蝉蜕。邵征洋教授认为儿童抽动障碍多由“外风引动内风”所致,因此首当从“风”论治,既应祛散外风,又需平息内风[10]。此外,风为百病之长,常兼它邪合而伤人,是以在治疗同时需兼顾其他致病因素。

药物类别统计结果显示,邵征洋教授治疗儿童抽动障碍多运用如连翘、黄芩等清热药,以及炒白术、甘草、太子参等补虚药,生牡蛎、白蒺藜、僵蚕等平肝息风药次之,桔梗、姜半夏等化痰止咳平喘药再次之。邵征洋教授认为,小儿脾常不足,且现代儿童多好辛辣甜腻煎炸之品,易酿痰生热,继而引动肝风,故抽动频作。可见,邵征洋教授治疗小儿抽动障碍贯彻标本兼治的思路,既针对小儿“脾常不足”的生理特点,注重“补脾益气”之法以固其本,同时兼顾“清热化痰平肝”之法使实邪祛而正复安。

从药物性味分析来看,邵征洋教授治疗小儿抽动障碍用药以温性药物最为多见,其次为寒性及微寒药物,少有大寒大热之品。而在药味上则以甘味药出现频率最高,苦、辛味药物次之,甘药补益和中,苦药清热燥湿,辛药发散行气。通过对药物性味分析可得,邵征洋教授用药遵循“因人制宜”原则,考虑到小儿“脏腑娇嫩”的生理特点,临证用药极少使用峻剂。《温病条辨》曰:“治上焦如羽,非轻莫举。”斟酌到风邪上犯清窍乃抽动致病的重要原因,故临证时多用辛而微温之荆芥、防风等以透邪祛风,苦而微寒之连翘疏散风热,透散卫分表邪。同时,重视张仲景“病痰饮者,当温药和之”之思想,临床上亦常用辛温之陈皮、姜半夏以消痰浊。

关联规律分析显示,邵征洋教授治疗小儿抽动障碍常用药对共25 组,其药物多为解表药。置信度最高的四组药对分别是生甘草→桔梗、荆芥→薄荷、生甘草→玄参、荆芥→防风。反映出风邪侵袭,引动内风为该病最常见之病机。同时,上述诸种药物多为六味汤之组成,提示可将六味汤作为治疗风邪侵犯,引动内风型抽动之基础方。

通过系统聚类分析,可将相仿的药物分为数个配伍关联紧密的药物聚类组合。将使用频次≥16 的前22 味中药进行系统聚类分析,共提取到七组常用聚类方:

C1 方包括黄芩、陈皮、姜半夏、茯苓4 种中药,此为二陈汤加减。《医方集解》曾有记载:“治痰通用二陈。”邵征洋教授认为在儿童抽动障碍的发病过程中,“痰湿”乃重要致病因素。因此,取陈皮、姜半夏、茯苓燥湿化痰。考虑小儿“纯阳”,疾病易从阳化热,故常加入黄芩以清热燥湿。此聚类方为治疗脾虚痰聚型之抽动障碍之基础方。

C2 方包括生甘草、炒白芍、天麻、钩藤4 味中药,此组聚类方为芍药甘草汤合天麻、钩藤。小儿肝常有余,肝火旺盛而灼伤阴血,筋失血养而肝风内动[11]。正如张介宾曾对此论述道:“肝虚则为筋急血燥,为抽搐颈强,为斜视目证。”邵征洋教授认为,肝风内动为儿童抽动障碍发病过程中最核心病机。因此,治以酸甘养阴,养血柔肝之芍药甘草汤,佐以平肝息风之天麻、钩藤,共奏平肝息风,柔筋止搐之功。

C3 方包括桔梗、薄荷、玄参、荆芥、防风、蝉蜕6味中药。此组聚类方由《喉科指掌》中的六味汤化裁而来。清代张宗良曾于此书中著曰:“漱咽喉七十二症总方六味汤:治一切咽喉,无论红白,初起之时,漱一服可愈。”邵征洋教授认为,以反复清嗓、异常发声为主要表现的抽动患儿,多因风邪挟痰,侵袭咽窍所致。是以,取六味汤疏风祛痰,宣散利咽之力,则风散痰祛,异声可消。邵征洋教授常用此方治疗以咽部发声为主要表现的抽动患儿。

C4 方包括柴胡、生牡蛎、生葛根3 味中药。此组聚类方取自《伤寒论》中“柴胡加龙骨牡蛎汤”方义。现代社会家庭中,家长的教育方式常存在不合理之处,如宠爱放任过度,憧憬期盼过高,干预过问太多等,皆会对小儿后天性格的养成产生不利影响,使其行为举止日渐情绪化,导致肝郁气滞,郁而化热,热盛动风,发为抽动[12]。本聚类方中柴胡和解里外、疏肝解郁,生牡蛎潜阳补阴、重镇安神,葛根解肌退热,三药常共用,以达疏肝解郁,清热镇惊之功。同时,葛根为手足阳明经要药,其性辛散,可舒经活络,缓解项背症状。邵征洋教授常用此药治疗以头项部抽动为主要表现的抽动患儿。

C5 方包括连翘、谷精草2 味中药。此组聚类方是邵征洋教授治疗以眨眼为主要表现的抽动障碍之常用药对。谷精草性平,味辛、甘,入肝经,有清风明目之功,《本草纲目》对此曾有论述:“体轻性浮,能上行阳明分野,凡治目中诸病,加而用之,甚良。”邵征洋教授常用疏散清降之连翘与之配伍,两药合用共奏清热透邪,清肝明目之功。

C6 方包括制远志、僵蚕。此组聚类方为邵征洋教授治疗外风与痰浊交阻,共引内风之常用药对。制远志性温,味辛、苦,有养心安神,祛痰开窍之功。僵蚕性平,味咸、辛,有息风止痉,祛风化痰之功。两药合用,散风开窍,息风止痉,化痰安神。

C7 方为三叶青单味中药。三叶青性寒,味苦,有清热利咽,祛风化痰之效[13]。邵征洋教授常用此药治疗儿童喉部疾病,如咽喉肿痛,喉源性咳嗽等,疗效颇佳。在该病中,多用此药治疗以咽部发声为主要表现,且热象较明显的抽动患儿。

综上所述,邵征洋教授治疗儿童抽动障碍以“内外风同治”为治疗原则,同时,针对小儿脾虚肝亢的生理特点,兼顾健脾、祛痰、疏肝之法。临床上,常将该病分为风邪侵犯型、脾虚痰聚型、肝郁气滞型3 种证型。邵教授治疗该病的基本思路为“药-症-证-方”体系,其中“症”是治疗中最核心的着力点。本体系可解释为:(1)症-证-方相应:根据不同的临床症状可对应不同的证型,而每个证型都有相对应的方剂匹配治疗,如风邪侵犯型——六味汤加减;脾虚痰聚型——二陈汤加减;肝郁气滞型——小柴胡类方或四逆散加减等。(2)药-症相应:运用不同的药物去针对治疗相对应的症状。如眨眼明显用连翘、谷精草、白蒺藜、菊花等;咽部发声可用玄参、射干、三叶青、西青果等;抽鼻动作明显加辛夷、白芷等;头项部抽动加葛根、伸筋草等。通过此次数据挖掘分析,揭示了邵教授治疗儿童抽动障碍的用药规律及从“风”论治儿童抽动障碍的学术思想。