神话传说和考古发现视域下凤凰崇拜的观念之源

刘玉堂 吴艳荣

与“龙”的主体是“蛇”相似,“凤”的主体是“鸟”。河南安阳殷墟出土的殷商甲骨文中的“凤”字,为象形文字,具备了鸟的特征,整体看上去像一只孔雀,冠、羽和长尾俱全。鸟是东夷部落的图腾,在神话传说中,东夷部落由少昊建立,其臣僚百官全是鸟,俨然鸟的王国,凤凰为其做总管①,凤即是多种鸟类的集合体。

凤凰的诞生一直是一个众说纷纭的话题,依据文献记载,许多鸟类与其他生物都是凤凰的原型之一,或是化作了凤凰身形的一部分。汉代许慎《说文解字》云:“凤,神鸟也,天老曰:凤之象也,鸿前麐(麟)后,蛇颈鱼尾,鹳颡(额)鸳思(腮),龙文龟背,燕颔鸡喙,五色备举。”当代学者研究认为凤凰家族有凤、鸾、鹓鶵、鸑鷟、鹄、天翟、重睛鸟、鲲鹏、马头凤、鹔鹴、发明、焦明、幽昌、玄鸟、踆乌、皇鸟、孟鸟、灭蒙鸟、天鸡、鹳鸟等约50 种,并将凤凰的起源归为鹑鸡类、鹰枭类、踆乌三类鸟。②亦有学者指出凤的别名和凤属神鸟有皇鸟、鹏、鸑鷟、朱鸟、鹓鶵、鸾鸟及其他等。③民间艺人笔下凤的形象可概括为:锦鸡首、鹦鹉嘴、孔雀脖、鸳鸯身、大鹏翅、仙鹤足、孔雀毛、如意胜冠。

显然,凤凰是属于“杂取种种,揉成一个”的生灵,虽说我们不能清晰地知道这个“揉成”的详细过程,但可以换一个角度,即探寻凤凰崇拜的观念之源。如果没有核心的信仰与观念作为凝聚力量,怎么能杂取种种生物的特征而融成一个独特的生灵——凤凰呢?所幸神话传说、考古发现为我们探寻凤凰崇拜的观念之源提供了双重视角。

一、神话传说中的 “太阳鸟” 崇拜

神话是民族文化因子的储存,当人们追寻民族心理、文化传统、自然观念、历史意识、哲学宗教、文学艺术时,无一例外地要上溯到神话传说;正是这样一种充满虚幻色彩的话(话语)说(言说),在很长一段时间中具有不可置疑的权威性和有效性,对中国文明产生了不可替代的影响。④神话传说与信仰往往有着密切的联系,神话传说中叙述的超自然力和事件,至少从其产生来说,被认为是远古时代确曾存在和发生过。对神圣存在的虔敬和信仰,使神话传说具有神圣的性质,往往与世俗的生活范畴分开,而与人们的宗教信仰紧密相连,甚至成为宗教信仰的有机组成部分。⑤追溯凤凰崇拜的观念之源,必然绕不开神话传说。

(一)自然神崇拜中的 “太阳鸟” 神话

自然崇拜是原始时期人类生活中的普遍信仰,自然崇拜中又首推太阳崇拜,殷墟卜辞即记载有商人朝迎日出、暮送日入的礼仪。中华民族的族名“华”,乃是由古文字“晔”演变而成,《说文解字》记:“晔,日光也。” 所谓华族,就是崇拜太阳和光明的民族。古人将太阳视为神灵,《礼记·郊特牲》 记载:“郊之祭也,迎长日之至也,大报天而主日也。”郑玄注:“天之神,日为尊。”孔颖达疏:“天之诸神唯日为尊,故此祭者,日为诸神之主,故云主日也。”“天之诸神,莫大于日。祭诸神之时,日居诸神之首。”上古时代,中国大地曾广为流行对太阳神的崇拜,中华民族的主要图腾标志“龙”和“凤”,皆是太阳神的隐喻象征⑥。

1.十日神话与日中有乌

相传古代天上有10 个太阳,分别命名为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。10 个天阳在汤谷扶桑居住,每天会有一个太阳照临人间,以10 天为一轮值,即一旬。《山海经·大荒东经》:“大荒之中,有山名曰孽摇頵羝,上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木。一日方至,一日方出,皆载于乌。”乌,郭璞注:“(日)中有三足乌”,《淮南子·精神篇》云:“日中有踆乌”。⑦

在古代神话思维里,太阳被人们想象成了一个生命存在,如太阳的东升与“生”或“复生”相联系,太阳的西落则被视为衰老与死亡。先民认为有10 个太阳居住在海中神树扶桑上,它们轮流升空,早上太阳升(生)于海中,晚上入(死)于海中,太阳有生也有死,依靠扶桑——宇宙树、生命树和大海生死循环,生生不已。⑧而太阳之所以能在时空中运行,乃“皆载于乌”。这里的乌,应该是一种与太阳伴生的神鸟,为凤凰的原型之一。《初学记》卷30 引《春秋元命苞》:“日中有三足乌,阳精。”有学者认为“三足乌”实际上是雄鸟双足和生殖器的比喻性说法,日中的鸟、乌、踆、踆乌都是以男根来象征日神之精。⑨而阳之精并不是单一的,古人意识里凤鸟、火均为阳之精,《艺文类聚》卷80 引《春秋考异邮》:“火者,阳之精也。”卷90 引《鹖冠子》 曰:“凤,鹑火禽,阳之精也。”卷99 又引《春秋元命苞》曰:“火离为凤。”《易》:“离为火。”可见凤鸟、火不仅为阳之精可以与太阳伴生,还可以在特殊的时空寓意中与太阳有等同置换的象征意义。

2.广泛流传的 “太阳鸟传说”

远古先民相信太阳与鸟相生相息,不可分离。流传在畲族民间的传说《阳兆鸟》,将阳鸟与太阳密不可分的关系,以及太阳对阳鸟的依赖,描绘得淋漓尽致。而且阳鸟的英勇气概,显然代表着太阳本身的力量,传说里阳鸟与太阳分为二物,精神内涵实为一体。阳鸟与太阳,前者为后者的灵魂与象征。畲族民众以对鸟类的崇敬,嬗化为对太阳的崇信,而对太阳的深情,又变成了对太阳式鸟类的爱恋和信奉。⑩无独有偶,在黑龙江下游生活的赫哲人族群中亦有《三只日鸟》的神话流传。

(二)中华古帝的日神兼鸟 (凤)神形象

1.伏羲的日神形象

伏羲和女娲是汉族和某些少数民族共同尊奉的华夏始祖夫妇。何新认为中国的原始先民曾普遍有过太阳神信仰,伏羲之“伏”即“溥”也就是“伟大”之意,而“羲”亦即“羲俄”和太阳神“羲和”是同一名号。伏羲的本名作溥曦,即伟大的“曦”神——太阳神。在汉画像里,多见伏羲手举日、女娲手举月的神像,可以进一步证明伏羲本是一位太阳神。

2.太的皋与少的皋的鸟 (凤)神兼日神形象

太皞与少皞是古代东夷族崇拜的天神,都是太阳神。皞或作“昊”、“皓”,《尔雅·释诂》:“晧,光也。” 《说文》:“皞,晧旰也。”段玉裁注:“皓旰,谓絜白光明之貌。”太阳升上天空,阳光洒满大地,天地间一片光明,所以“皞”正是指明亮的太阳光芒。

《史记·补三皇本纪》言太皞“风姓”,童书业认为,“太皞风姓之‘风’,即‘凤’ (甲骨文及古书中均有证)。少皞之立,凤鸟适至,二皞之世必相继。”太皞以“风”为姓,暗示了太皞与凤鸟的密切联系。太皞作为太阳神,其形象正是凤鸟。少皞乃太皞之后裔,《左传·昭公十七年》 载:“我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至”,少皞立国,“凤鸟适至”,正与《尸子》所载“少昊金天氏邑于穷桑,日五色,互照穷桑”相同,太阳神化作五彩的凤鸟降临人间,佑护其在人间的子孙。凤鸟在《山海经》中被称为“五彩鸟”,显然,鸟的五彩与日的五色是一致的,五彩鸟与五色日也是相同的,鸟(凤)正是太阳(神)的化身。从古史传说的角度看,太皞与少皞都是东夷族古代神话传说中的太阳神,太皞在先,少皞在后,二者通过太阳建立了“血缘”的联系。从神话传说的角度看,太皞与少皞的太阳神性都是通过鸟的形象展示出来的,五彩的凤鸟是太皞的化身,而“诸鸟”则是少皞的“属臣”。前者是幻想的产物,后者则是现实的部族。由幻想到现实,由五彩的凤鸟到现实的部族,由凤鸟的化身到群鸟的“首领”,既是远古先民传说历史的演变,又是太阳神话中太阳神形象发展、演变的轨迹。

3.高阳的日神形象

《史记·楚世家》载:“高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。”楚人奉高阳为先祖,高阳即是太阳神。《离骚》:“帝高阳之苗裔”之“高阳”,即高悬云天之太阳也。“颛顼就是高阳氏,也是崇拜太阳的部落。”长沙马王堆三号汉墓出土的帛书《十六经》中黄帝的别名也是高阳,而“所谓黄帝……其本意正是太阳神”,“中国古代神话中的伏羲—太昊—高阳—帝俊(帝喾)—黄帝,都是同一个神即太阳神的别名。”

4.帝俊的鸟 (凤)神兼日神形象

帝俊(亦即帝喾),“夋”为鸟形。俊字在甲骨文中,头部为鸟头。帝俊正是一位以凤鸟自居的、人化的太阳神鸟图腾的首领。《山海经》中直接出现帝俊不下15 处,并有“五采之鸟”——凤鸟相随。“惟帝俊下友”,道出了凤与俊鸟人合一的图腾实景。

5.祝融的鸟 (凤)神兼日神形象

祝融为太阳神。《史记·楚世家》有明确记载。《国语·郑语》记西周末郑国的史伯说:“夫黎为高辛氏火正,以淳耀敦大,天明帝德,光照四海,故命之曰祝融。其功大矣。祝融亦能昭显天地之光明,以生柔嘉材者也。”《左传·昭公二十九年》杜注:“祝融,明貌也。”这些无疑都是太阳的基本特征。“祝融为火神,亦即日神也。”楚人奉祝融为始祖,《史记·楚世家》 和《国语·郑语》 均指出,祝融是帝高辛氏火正,即帝俊与祝融之间传说中的君臣关系,反映了两个分别奉帝俊和祝融始祖的部落集团之间的主从关系。《白虎通·五行篇》记载:“祝融”,“其精为鸟,离为鸾”,鸾即凤,祝融显然是凤的化身。作为始祖之神的祝融与作为始祖之灵的凤,二位一体。楚文化的主流,是它的始祖——祝融部属从帝俊那边移植过来的,所以才会有太阳鸟的形象。

(三)感 (“太阳鸟”)生神话中的鸟祖信仰

感生,即无性生殖;而感生神话,当是指女性不与男子性交,而与动物或者植物、无生物等发生接触或者是心灵感应等而怀孕生子的神话。许慎《五经异义》引《春秋公羊传》云:“圣人皆无父,感天而生。”中国古代感生神话最为著名的是商、周、秦三代始祖的诞生。

1.生命之源的追溯

中国古代神话传说中流传着各种类型的创生神话,创生神话与图腾信仰有着密切的联系。图腾生育信仰是图腾信仰中的一个重要内容,常见两种类型:一为感生信仰,如《竹书纪年》中有“舜母见大虹,感而生舜”;另一种为吞食图腾物,如“玄鸟生商”的神话。此外还有吞食植物果实等。

太阳鸟信仰蕴含着先民对自身生命之源的探寻和皈依,人类都曾产生过一种强烈的愿望和冲动,即想知道我是谁?我从哪里来?太阳鸟信仰正反映了先民追寻自我生命源的玄想和臆断:人的性命是太阳鸟的繁衍与演化的结晶。在部族始祖通过“卵生”的形式而诞生的东夷族诸成员共有的图腾神话中,如浙江绍兴地区流传的一则《盘古开辟天地》说,是大鸟蛋孕育了盘古,盘古化出了日月天地万物,人也由此而得到萌生与繁衍。又如族属上与浙江古越先民同源的壮族创世大神姆洛甲神话云:“宇宙间旋转着一团大气,渐渐变成了一个圆蛋,蛋中三个蛋黄,突然爆成三片,上片为天,下片为大地,大地长起一朵花,花中长出一个女人——壮族的始祖姆洛甲。”

两个神话故事结合起来,呈现在我们面前的是人的命根子是由鸟、卵(蛋)一线牵连的。太阳以鸟的形态出现,或者以鸟为太阳始作俑者,产蛋或卵而化生人类,这是遍及中国南方、东南方乃至渤海湾沿海地区太阳鸟信仰的一个重要内涵。

2.太阳、鸟卵与商祖契的诞生

《诗经·商颂·玄鸟》载有“天命玄鸟,降而生商”的神话,玄鸟是燕子,也是殷商崇拜的图腾,这一神话在《吕氏春秋·音初》中有更为详细的记载:“有娀氏有二佚女,为之九成之台,饮食必以鼓。帝令燕往视之,鸣若谥谥,二女爱而争搏之,覆以玉筐。少选,发而视之,燕遗二卵,北飞,遂不反。”《拾遗记》卷2 也有详细记载。

从上述文字中可以看出契的诞生是缘于简狄“怀”有鸟卵。“怀”鸟卵意味着以身体温度温暖鸟卵,这正是“卵生”形式的象征。而且“怀”鸟卵这样的情节,与太阳照射鸟卵或太阳(神)以鸟的形式温暖鸟卵等神话情节在本质上也是一致的。显然,玄鸟生商神话在情节以及神话所包涵的图腾卵生部族始祖的图腾生人观念等方面,与姜嫄神话后半部分是一致的。《潜夫论·五德志》云:“少皞……始作书契。”童书业将少皞解作殷商神话始祖契:“则少皞即殷祖契。《离骚》:‘望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。……凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。’《天问》:‘简狄在台喾何宜?玄鸟致贻女何喜?’则凤鸟亦即玄鸟。‘少皞挚之立也,凤鸟适至’,即‘天命玄鸟’‘帝立子生商’也。”玄鸟即是凤鸟,也就是太阳神,如此推论,契为太阳神的后裔无疑。

3.太阳、鸟与周人始祖后稷的诞生

《诗经·大雅·生民》记载了周人始祖后稷感太阳图腾而诞生的神话:

厥初生民,时维姜嫄。生民如何,克禋克祀,以弗无子。履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙,载生载育,时维后稷。诞弥厥月,先生如达,不坼不副,无菑无害。以赫厥灵,上帝不宁,不康禋祀?居然生子!诞寘之隘巷,牛羊腓字之。诞置之平林,会伐平林。诞置之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱唉!实覃实訏,厥声载路。……卬盛于豆,于豆于登。其香始升,上帝居歆……

姜嫄“履帝武敏歆”,应是一种巫术行为,以求太阳帝保佑儿子出生、氏族兴旺和百谷生长、庄稼丰收。后稷的神奇出生以及他出生后发展农业、被称为农神,乃是得到了太阳帝的认可和保佑的结果。所以诗的结尾写到了后稷以丰硕的农业成果来祭祀太阳帝:“卬盛于豆,于豆于登。其香始升,上帝居歆。”所谓“帝武敏”,即指太阳圣迹。古人认为,死后的祖先会时常回来看望子孙,回来时留下的异常足迹,被认为是“圣足迹”“神足迹”,一旦有妇女踩了这种足迹,祖先神便降临到她的身上致其怀孕。亦有学者认为,从神话的具体情节中可以看到,不论是姜嫄怀孕,还是后稷诞生,都有神异的“力量”在幕后操纵。前者是神异的力量促使姜嫄无夫而孕,后者是神异的力量给后稷以生命;前者的神异力量来自“大人迹”,而后者的神异力量来自“鸟”。而从神话的深层内涵来说,前者表现为周族所崇拜的图腾,是周人的图腾祖先使姜嫄怀上新的生命;后者表现为太阳神,是太阳神以鸟的形式使姜嫄生下的“肉胎”得以成活(诞生)。

虽然后稷是帝喾的儿子这一说法存疑,但是认为“周氏族是从帝喾的氏族派生出来,大致可靠”。而帝喾(俊)正是日神兼鸟神的形象。

4.玄鸟卵与秦先祖的诞生

《史记·秦本记》云:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业。”按此传说,秦代先祖的由来,与商先祖的出生如出一辙。这不是传说故事的偶合,而是同一鸟信仰部族信仰文化朦胧的记忆。秦本淮夷支族,故亦有东方鸟图腾之神话也。以太阳为图腾,太阳神幻化为“鸟”的形象是原始图腾信仰的特点;而人的诞生与图腾物(鸟)的繁殖方式相同,即卵生,则属于原始图腾神话。

二、考古发现中的远古时期鸟 (凤)日崇拜

“神话既不是骗子的谎话,也不是无谓的幻想物,它们不如说是人类思维的朴素和自发的形式之一。只有当我们猜中了这些神话对于原始人和他们在许多世纪以来丧失掉的那种意义的时候,我们才能理解人类的童年。”今天看来不符合科学逻辑的“日鸟”神话,却惊人的在考古发现中得到了印证。在长江流域与黄河流域,“鸟(凤)日伴生”的原始图像是一个常见的图式。如湖南黔阳高庙遗址、浙江余姚河姆渡遗址、良渚文化遗址等长江流域的考古发现中,均出土了引人注目的“鸟(凤)日伴生”图像。同类但不同造型的“鸟(凤)日伴生”图像在黄河流域,出现在如仰韶文化的陕西华县泉护村、山西大禹渡、河南陕县庙底沟等遗址,以及山东莒县、诸城的大汶口文化遗址等。

(一)考古所见 “鸟日伴生” 图

1.高庙文化:迄今考古发现最早的 “凤鸟载日” 图

高庙文化属于新石器时代文化,其年代上限大致为距今7800年左右。高庙遗址位于湖南省怀化市原黔阳县,遗址中出土的一件H 型的夹砂褐红陶罐上,有颈部饰篦点组成的“凤鸟载日”图像,凤鸟长冠勾喙,两侧双翼各载一个光芒四射的太阳。

图1 “凤鸟载日” 的陶罐

2.河姆渡文化:精美的 “双凤负日” 与 “双凤朝阳” 图

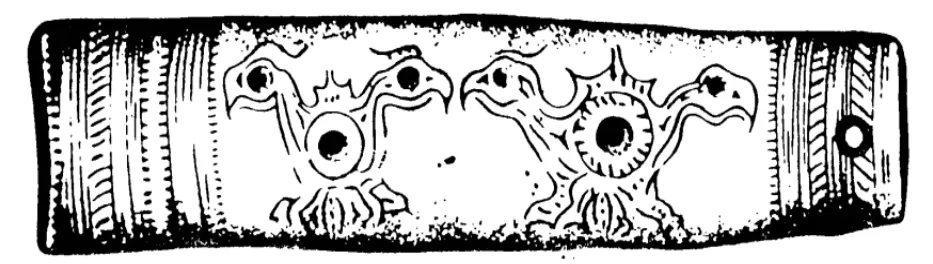

东南沿海地区是中国古代鸟崇拜的地理文化重心,鸟形象是该地区原始艺术创作中的重要元素。河姆渡文化为上限距今7000年左右的新石器时代文化。河姆渡一期遗址出土一件骨匕,上有两组相近的图案:两鸟相背而立,鸟身相连,嘴喙曲而尖长,鸟眼均以未钻透的圆窝代替,头上有冠羽;鸟身中间也有相同的圆窝,外侧有同心单圈纹,单圈纹上中部刻有“介”字形纹样。

图2 河姆渡文化 “双凤负日” 纹骨匕

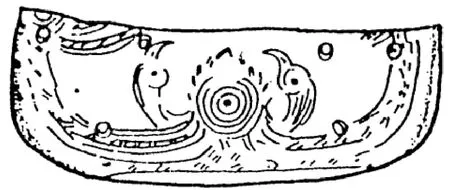

河姆渡二期遗址出土一件象牙雕刻,其正面部位用阴线雕刻出一组图案:中心为一组大小不等的同心圆,外圆边雕刻有似烈焰光芒,两侧雕有昂首相望的双鸟,形态逼真,同时还钻有6 个小圆孔。考古发掘报告的作者认为这是一组“双鸟朝阳”形象。

图3 河姆渡文化 “双凤 (鸟)朝阳” 象牙雕刻

3.庙底沟文化:“鸟 (凤)在日中”、“凤鸟载日” 与 “飞凤逐日” 图

在考古界,通常将庙底沟(类型)归属于仰韶文化中的一个类型,从文化学的角度,又有庙底沟文化的说法。庙底沟文化以河南陕县庙底沟一期为代表,绝对年代约在公元前 4000—3500年(下限或许更晚)。庙底沟文化彩陶不仅仅只是器具的装饰艺术,而应该是一种象征艺术。阳文鸟纹在庙底沟类型中流行了很长时间,揭示了鸟与人们的生产、生活颇为密切的关系。

河南陕县庙底沟遗址出土了一大批彩陶,其中的一片彩陶残片上的图案,是在黑彩围成的一个椭圆形空白的中部,绘有一只双翅展开飞翔的阳文鸟纹,三足。不完整的椭圆形空白,应该是太阳,三足的踆乌飞翔在太阳之中。

图4 庙底沟饰 “鸟在日中” 彩陶片

陕西华县泉护村遗址发现了8 例各种彩陶盆、彩陶缽上的阳文鸟纹。其中泉护村一期Ⅰ段的H165:402 彩陶盆残片上,有侧视的飞翔鸟纹,鸟嘴微启,眼睛张开,形象生动;鸟背上部绘有大黑圆点,似有鸟在骄阳之下飞翔的意境。

图5 华县泉护村一期饰 “凤鸟载日” 陶盆残片

泉护村一期Ⅲ段的H22:04 彩陶盆残片上绘一侧视鸟纹,鸟前方有一椭圆形黑点,应该是太阳,故这一图像可以视为“飞凤(鸟)逐日” 图。泉护村一期还发现了其他各种没有与太阳伴生的鸟纹,包括侧视飞翔鸟纹、侧视站姿(行走状)鸟纹、侧视一足站立另一足微抬啄食状鸟纹、侧视站姿抖动双翅鸟纹等。

图6 华县泉护村一期饰 “飞鸟逐日” 陶盆残片

4.大汶口文化:日、鸟 (凤)、山组合图

大汶口文化距今大约6200年至4200年之间,主要分布在以汶、泗流域为中心的山东半岛地区,北到辽东半岛南端,东至胶东半岛,西达河南中部,南抵江苏和安徽北部。大汶口陶符发现于20世纪50年代的山东莒县陵阳河遗址、诸城前寨遗址,为“日”、“鸟”复合和“日”、“鸟”、“山”复合及残存“山”的徽识,是大汶口文化晚期的重要文化遗产,为古代少昊部落集团的文化遗存。

图 7 陵阳河出土陶器上的 “日、鸟、山” 陶符

对于大汶口陶符的内涵,有学者认为这是初民心灵中对太阳鸟意象的形象展现。大汶口文化年代较河姆渡文化稍晚,二者同属滨海鸟信仰风俗圈,此陶符应是先民对日鸟同出自然物候景观的形象记录,可以说是最早的文字,而且是一个复合词,如可视为“太阳鸟”的写照,可读作“太阳鸟在山顶升起”或“太阳鸟在海上升起”。

(二)良渚文化中鸟神兼日神幻化的鸟祖形象

良渚文化是已经进入国家形态的古代文明,在时间维度上,良渚文化始于距今5300年,终于距今4300年,存续时间约为千年。中华民族远古不同的部落有不同的图腾,在部落融合的过程中,其图腾也实现融合。中华民族主要图腾龙和凤均是融合了诸多动物元素的产物,良渚人对鸟的崇拜应看成是中华民族凤崇拜的先声。

1.良渚 “神徽”

浙江省余杭市反山遗址12 号墓出土了一件玉琮 (M12 ∶98),其造型为矮方柱体,其射径达17.1—17.6 厘米,孔径仅 4.9 厘米,高 8.8 厘米,重达 6.5 公斤。这件玉琮为目前已知良渚玉琮之最,堪称“琮王”。这件玉琮上雕刻了极为精美的纹饰,除了以前常见的兽面纹及鸟纹外,在四个正面的直槽内上下各有一个神人与兽面的复合像,共8 个。神人脸面作倒梯形,重圈为眼,两侧有短线象征眼角;宽鼻,以弧线勾划鼻翼;阔嘴,内以横长线再加直短线分割,表示牙齿;头戴高耸宽大的羽冠。其上肢形态为耸肩、平臂、弯肘、五指平张叉向腰部;下肢作蹲距状,脚为三爪的鸟足。在神人的胸腹部以浅浮雕突出威严的兽面纹:重圈为眼,外圈如蛋形,表示眼眶和眼睑。宽鼻阔嘴,嘴中间以小三角表示牙齿,两侧外伸两对獠牙。整个纹饰高约3 厘米、宽约4 厘米,线条极其精巧纤细。这种神人兽面复合像应是良渚人崇拜的“神徽”。不仅良渚文化玉琮上几乎都刻有这种“神徽”,而且这种图像还见于良渚文化的钺、冠状器、三叉形器、半圆饰、璜等其他玉器上,有繁有简,只是“琮王”堪称其中最繁复完备者。

不少学者认为该神徽包含了鸟的复合形象。如周南泉认为所谓玉琮上的人兽复合纹实质都应为鸟纹,只不过在表现时,它们是正视而不是侧视的,对其形象尽量夸大其凶猛奇特,以树其威。是以称“人兽复合纹”者,皆宜称“人鸟复合纹”。蒋乐平也认为良诸“神人”的完整形式是一具戴冠的人面鸟身复合神形象。赵国华认为该神像是对“鸟”的神化,表现了良诸人对鸟的崇拜之情。

这一鸟的复合形象所指为何?“鸟祖”说即鸟神和日神结合而成的鸟祖形象是主流观点。如黄厚明认为“神徽”是一种人格化的鸟神和日神结合而成的鸟祖形象:首先,神像表现的是一个完整的鸟祖形象,鸟的属性既体现在鸟祖的头部、上肢,也体现在鸟祖的躯体和下肢。其次,神像又是可以分解的,其上部的纹样表现的是一个人格化的鸟神形象,意义指向等同于鸟祖;下部的纹样表现的是自然鸟神和日(月)神的复合形象,其造型已渗入人的因素。这两种层次在内涵上既是统一的,同时又是彼此独立的。两者的统一性反映在“鸟”和“人”两个方面,这是两种层次内在逻辑关系的具体体现,也是两种不同图式能够结合在一起的根本原因;两者的独立性则是由良渚人原始宗教形态的多维性决定的。

2.“阳鸟祭坛图”

“阳鸟祭坛图”是一种复杂的图像,保存在良渚“重器”玉琮、玉璧等玉器上。完整图像一般为:坛体边框线内有“阳鸟负日”或“太阳神徽”图像,“阳鸟负日”图即一只神鸟展翅飞翔,背上驮负一轮太阳;“太阳神徽”图包括由一个圆圈与月牙状火焰纹构成的完整徽像和简化成类似古文“日”字的图形。坛体上部有三层对称台阶,坛顶中央树立一柱,柱下部由3—5 个圆圈组成,柱上部呈杵状,柱顶伫立一鸟。除了完整图像以外,“阳鸟祭坛图”还被拆分为多种零碎符号刻在有关玉器上。总体来说“阳鸟祭坛图”实际上就是一幅良渚人在祭坛上举行祭祀的场景图画,除了祭坛本身以外,与祭祀有关的是坛顶上的神鸟、坛体上的太阳神徽或“阳鸟负日图”。

三、凤凰崇拜的观念之源

追溯凤凰崇拜观念的起源,从神话传说、考古发现兼及文献记载、民俗传承等角度考察,均指向原始宗教中的自然崇拜、生殖崇拜、鸟祖信仰、权力与社会秩序的构建等。

(一)万物有灵时的 “太阳鸟” 崇拜

“太阳鸟”与早期人类的生存需求息息相关,万物生长与人们的生产生活离不开“太阳鸟”。太阳是一个永恒的知识主体,中国上古时代的思想体系,是围绕太阳的运动而结构起来的。考古发现的很多岩画都反映了太阳崇拜的内容,如内蒙古阴山和广西宁明花山岩画的拜日图中,礼拜者高举双手或双膝跪地双手合十高举头顶向太阳作祈祷状。此外,江苏连云港将军崖、云南沧源、四川珙县等地都有形象生动的太阳崇拜岩画,说明了太阳崇拜在大江南北是一个普遍存在的现象。人类万物由生到死、再由死复生的过程恰好与太阳每天的东升西落相契合:日出带来的光明和温暖给世间万物以无限生机,日落造成的黑暗和阴冷则是死亡的象征。而且由于人和有血动物的血液都是红色的,所以红色被认为是生命的颜色,通常太阳给人的视觉呈现是红彤彤的,由此对太阳的崇拜亦是对生命的崇拜。

中华古老的东夷族团和殷商先民均有鸟图腾崇拜,所谓“日中有三足乌”、“日之精”,均指鸟类(凤鸟)是太阳的化身。太阳是宇宙世界、人间社会生命的中心与源泉,人们对赖以燃烧、赖以呼吸、赖以产生食物的生命源泉的探索,应该是从人类一产生就开始了的。鸟与稻作农业密切相关,鸟类与时序的变化至为敏感,古人以为凤是知历的,因而有“凤历”之号。《左传·昭公十七年》记郯子曰:“我高祖少昊挚之立也,凤鸟适至,故纪於鸟,为鸟师而鸟名。凤鸟氏,历正也”。还有“鸟耕禹田”的传说,王充《论衡》:“禹葬会稽,鸟为之田。”所谓“鸟田”,即是觅食的鸟类,特别是候鸟季节性的在田中捉虫、啄草根,起到灭虫害、疏松土壤的效果,从而为稻谷的播种打下了基础。在考古发现中,长江流域的高庙遗址、河姆渡遗址、良渚遗址均有稻作农业的文化遗存,也反映了鸟(凤)、日、稻作农业间的密切联系。

那么,鸟(凤)日伴生这个恒定而悠久的艺术题材反映了人类怎样一种观念意识呢?何星亮认为它是人类“图腾崇拜和自然崇拜的相互整合”。人们现在所习称的原始艺术,实际上应当分别为两种不同的艺术:一种是原始自然艺术,即原始社会的先民们在生产和生活实践中运用其天赋能力与实践技艺自发地、即兴地创作的艺术;另一种是象征形式的艺术,是业已被吸收到原始礼仪体系中,从属于巫术制度,既负载着社会价值观念和信仰又具备着规范的因袭。鸟(凤)日伴生图像应该是自然艺术与象征艺术的综合。

(二)“天人同构” 时的生殖崇拜与鸟 (凤)祖信仰

神话之所以会形成“天人同构”、“物我同一”的观念,乃是因为“神话是情感的产物,它的情感背景使它的所有产品都染上了它自己所特有的色彩。原始人绝不缺乏把握事物的经验区别能力,但是在他关于自然与生命的概念中,所有这些区别都被一种更强烈的情感湮没了:他深深地相信,有一种基本的不可磨灭的生命一体化沟通了多种多样、形形色色的个别生命形式。所有生命形式都有亲族关系似乎是神话思维的一个普遍预设”。

1.创世与氏族起源

远古神话是一个民族童年生活的写照,是人类原始生活和原始心理的影像。从华夏古帝的日神兼鸟神形象以及商、周、秦先祖的感生神话中,我们可以窥见原始信仰中,太阳、鸟(卵)与世界的创生、氏族的起源之间的密切联系。感日卵生之太阳神崇拜与团蛋——宇宙卵,表现出中华古族之初,太阳神作为生殖之神、生命之神,主宰着中华古族的生命意识,体现了中华古族对生命起源、民族起源的认知与探索,从生物卵到宇宙卵,是为宇宙生命之源,中华古族就是在这个巨大的宇宙卵——胎胞中诞生的,则团蛋、卵生为氏族创生之根,这也是中华古族的创世观念与创生观念。太阳与太阳神崇拜是一个世界性的文化现象,太阳——凤鸟作为中华大地的开辟神与创生神,正揭示出中华文化的一致性与相融性。早期人类将自然物当作具有生命、意志和巨大创造力的对象加以崇拜,并将天地万物的形成和人类的起源当作自然演化或自然孕育的结果,这样便产生了自然或自然之力生成天地万物和人类的神话,包括自然演化、自然生人等。

2.生命不息与生殖崇拜

太阳崇拜与生殖崇拜相关联,中国古代神话把太阳与扶桑联系到一起,认为扶桑是日出之处,扶桑的桑林是女阴的象征,而作为太阳象征的三足乌则是男根的象征,日出扶桑,犹言男出于女也。所以代表太阳落入黑暗世界的“冥”被认为是太阳和一切事物的生死转折点,在甲骨文中,“冥”也被写为子宫和生育的象形。

河姆渡文化中太阳和双鸟连体图像是一种复合形式,这种图式的产生与原始意象思维的分解、组合有着密切的关系。对于河姆渡人而言,太阳和鸟都是其观念系统中的相对独立的意象维。根据相似性原则,两者的共生关系体现了图式背后内在意义的逻辑联动。日、鸟图像的组合不是因为双鸟负日或擎日,而是人们对其共性的认识在形象思维上所取得的统一。由于世间万物的生长皆离不开太阳,河姆渡人在抽象思维过程中会把太阳看成是有生命和生殖能力的神秘物体。在两侧配置生殖鸟形象,一方面为了突出太阳的永生性质,另一方面也是强化鸟的生殖能力。生命延续的渴望产生种族繁衍的使命感,种族繁衍的使命感产生生殖崇拜,生殖崇拜又会产生对最初祖先的确认与英雄祖先崇拜。有了祖先崇拜,原始先民就会把生命延续的希望寄托在英雄祖先身上,经常祈祷英雄祖先保护子孙后代,维持聚落组织的存在,“这是一种群体意义上对生命延续、生生不息的要求”。上述观点在人文始祖伏羲的崇拜上得到了印证,如李福清认为,伏羲形象产生于华东的黄河下游地区,是以鸟为图腾的东夷族最早的文化英雄,后来在华夏民族统一的神话体系形成过程中,才出现了他与女娲婚配的神话。据史籍所载,伏羲为风姓,是风姓之祖,而女娲亦风姓。风姓的另一含义,即异姓相吸、雌雄相诱,也就是史籍所言的“牝牡相诱”,如《左传》之“风马牛不相及”,孔颖达疏引服虔:“风,放也,牝牡相诱谓之风。”由此看出风姓本身就是伏羲女娲交尾像具有生殖含义的例证。

3.鸟 (凤)祖信仰与祖先崇拜

祖先崇拜是一种以崇祀死去祖先亡灵而祈求庇护为核心内容,由图腾崇拜、生殖崇拜、灵魂崇拜复合而成的原始宗教,是远古时代统协原始先民群体意志,有效地进行物质资料的生产和人类自身的生产的不可缺少的重要精神力量,在人类文明发展史上产生了极为广泛而深远的影响。祖灵意识是贯穿中国上古文化的一条思想主线,产生于原始社会,是原始人图腾观念个人化的结果,即某一先妣或先祖与图腾之间的结合所演化出的最初的人格祖先观念。

早先的鸟神、日神都应该是女神,到了原始父系社会,鸟神才变成了男神。在陕西泉护村仰韶文化彩陶残片上的“飞鸟负日图”中,那只负着日神在天空中由东向西飞行的“金乌”,是一只“二足金乌”;而河南庙底沟仰韶文化彩陶残片上的“金乌”则是“三足金乌”,汉人石刻画像太阳中的“金乌”也是“三足金乌”。为什么同样是鸟神兼日神,“金乌”却有二足、三足之别呢?较合理的解释或许是,“二足金乌”是女鸟神、女太阳神,用《尔雅·释鸟》的说法,就是“雌皇”;“三足金乌”才是仰韶先民的男根、男性、男神。两种“金乌”图同时并存的情况表明,仰韶文化时期,是生活在这里的古老氏族由母权制向父权制过渡的时期。在原始母系社会早期,日神和鸟神都是女神、先妣神的象征,随着男子的地位逐步提高,日神和鸟神又逐步成为男神、先祖神的代称,即以“鸟”为男子、男神、先祖神、帝王神的象征。但女鸟神、女太阳神在传统民俗中依然有所体现,如汤果村女子太阳节举行的时间为每年农历二月初一,祭祀对象是“乜汤婉”(太阳神鸟),从祭祀的实际目的看,这个对象既可以视为女性太阳,也可以看作是太阳母鸟或女性太阳神。祭祀的核心地点为该村东部以一棵太阳神树为标志的太阳栖息地以及村西太阳山山顶的太阳升天祭坛。参与者主体是该村成年女性,一般是16 岁以上的成年女子。

在考古发现中,良渚“神徽”被认为是良渚人的始祖形象。“神徽”最显著的特征是神人头戴大羽冠,这种大羽冠即是古代的“皇”。据郭沫若研究,“皇”字的本义原为插有五彩羽的王冠;李学勤也认为原始的“皇”或许就是一种用羽毛装饰的冠。所谓“皇”,既指象征权力地位的大羽冠,又可引申为拥有大羽冠者的称号——皇王。良渚文化的神人徽像应是良渚人始祖的神像,也即当时戴着大羽冠的皇王。而那神兽,大约是与始祖起源有关系的神灵动物 ( 图腾神),譬如商、秦始祖起源传说中的玄鸟。

图腾神话与祖先神话都是生殖崇拜的产物,从图腾神话里分化出祖先神话,二者曾一度交合,但其发展线索还是独立的。图腾神话体现出民族精神,祖先神话表露出王朝意志,而最终它们都倒进了政治神话的怀抱。作为祖先崇拜、民族起源的感生神话,正是来源于对女、男祖先生殖力崇拜的生殖崇拜。总之,感生神话、图腾崇拜、祖先崇拜都源于生殖崇拜。

(三)作为原始宗教信仰中天人沟通纽带的凤凰崇拜

中国哲学里天人关系的形成和发展经历了物我一体的自然化、人敬畏天的宗教化及人反思天的哲学化三个阶段。与其相适应,天人关系也分别表现为天人相通、天尊人卑及天人合一、天人相分。这一文化嬗变在实质上乃是人类理性的进步和现实社会制度变迁的折射。时至今日,仍具有很重要的文化意义。

按照某些学者的看法,原始信仰与崇拜主要可分为自然崇拜、灵魂崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜与祖先崇拜等等。而自然崇拜、灵魂崇拜与祖先崇拜则越来越占据主导地位而成为远古先民的主要崇拜内容,影响着人们生活的方方面面,迄今犹存。

河姆渡文化的双头鸟纹除了与河姆渡先民的生殖巫术和太阳崇拜有关以外,还蕴含着深层次的文化含义。双头鸟被河姆渡先民视为人与天、地、神灵的沟通者,在河姆渡先民的祭祀行为中发挥着特殊的作用。从河姆渡象牙蝶形器正面纹饰的主题及“双鸟朝阳”纹等纹饰所反映的鸟与太阳亲密关系分析,当时用象牙蝶形器交通的可能是太阳神。良诸文化阳鸟祭坛的功用之一,是用来祭祀太阳神,“阳鸟祭坛图”实际上就是一幅良渚人在祭坛上举行祭祀的场景图画,除了祭坛本身以外,与祭祀有关的是坛顶上的神鸟、坛体上的太阳神徽或“阳鸟负日图”。良渚人所崇拜的神鸟,主要是指驮负太阳飞行、被当作太阳神化身的“阳鸟”,所以坛顶上的神鸟极可能也是阳鸟,它站在一根细高杆子的顶端,寓意着上可通天,下可通人,能够沟通天、人信息。天、人沟通的使者,就是那美丽的神灵之鸟。大汶口陶器上的“日、鸟、山”符号大都刻在大口尊上,这些陶尊数量不多,形体硕大,出现在随葬品丰富的大墓之中,出土陶尊的墓葬多随葬有猪头或獐牙钩形器、龟甲等,说明陶尊并非日常生活用具,可能与死者生前地位有关,更可能与祭祀、葬仪有关,是一种礼器。礼器上的刻文与农事、天象有关,有的特意涂上朱色,可能是用来祭日出、求丰收的。

(四)成为社会构建中权力与秩序象征的凤凰崇拜

权力,从它出现的那一天起,就成为与社会密不可分的一个组成要素,在其存在的每个时代都受到人们的高度关注。在传统农业社会时期,由于个体力量的微小,无论在自然状态中,还是在社会状态下,为了保证生存,人们都必须以各种各样的方式联结起来。在人们结成社会之后,还需要有一个公共力量来进行公共资源的合理分配,这个公共力量就是权力,这就是权力产生的最初原因。中国的原始聚落形态可以划分为三个阶段:第一阶段是聚落形态的稳定阶段,时间为距今七八千年前;第二阶段是聚落形态的成熟阶段,为距今五六千年前;第三阶段是聚落的分化与消亡阶段,为距今四五千年前。在第三阶段,公共权力已逐渐从属于新兴的国家权力。王权伴随着各个民族迈进文明时代的门槛而形成。

马克思主义的宗教观告诉我们,看似“宗教离开物质生活最远,而且好像是同物质生活最不相干”,事实并非如此,“人们的物质生活条件,归根到底决定着这一思想(宗教)过程的进行”。一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映,在这种反映中,人间的力量采取了超人间的力量的形式。在历史的初期,首先是自然力量获得了这样的反映,而在进一步的发展中,在不同的民族那里又经历了极为不同和极为复杂的人格化。……最初仅仅反映自然界的神秘力量的幻象,后来又获得了社会的属性,成为历史力量的代表者。在更进一步的发展阶段上,许多神的全部自然属性和社会属性都转移到一个万能的神身上,而这个神本身又只是抽象的人的反映。也就是说,人类的原始宗教,首先是对自然力量的信仰——自然崇拜,即把人世间的事物归结于自然神力的作用,它属于母系氏族社会时代所产生的原始宗教的思想观念,而“万物有灵”则是这种原始宗教的基本表现形式。其次是对一种无法解释的抽象的社会力量的信仰——祖灵崇拜,所谓“自然界的神秘力量……又获得了社会的属性”,即物神、人神的二元神合一(或并存),它属于父系氏族社会时代的原始宗教的思想观念,而“祖先崇拜”则是这种宗教观念的集中表现形式。再次是对新的社会政治形态下的更权威的至上神——上帝天神崇拜,即所谓“许多神的全部自然属性和社会属性都转移到一个万能的神身上”,原始宗教也就过渡到了政治宗教观的时代,而以祖先神攀附于上帝天神则是这种政治宗教观的本质特征。

神话传说中的三皇五帝、前文列举的日神兼鸟神的中华古帝,在文献记载中均是文化英雄、道德楷模、神性与德性兼备。“在国家机器不太发达的古代,一个氏族是否能在部落联盟中起主导作用,除了它在技术生产领域处于领先水平外(从黄帝到大禹都有大量技术发明),这个氏族及其领导人的品德也是重要的原因。中华文化中没有西方神话中好勇重力的英雄,人们共同崇拜的先王(炎帝、黄帝、帝喾,尧、舜、禹等等)身上,最突出的特点并非体力强大,而是具有超群的品德,圣人之所以能够协和万邦主要依靠以德服人。”感生、异相都可说是受命的前奏,都是为了说明受命。在儒学经典中,受命往往只是对帝王权力来源及其正当性的陈述和解释,如《中庸》说“大德者必受命”,即是说至德之人必定受命于天而王天下,受命只是一种总体性的概括。

人类社会是一个群体,有群体就需要秩序的约束,而制定约束秩序的必然是权力。权力与秩序伴同人类社会的成长,时代的发展造成不同的权力系统,不同的权力系统均配置相应的秩序约束。在万物有灵、天尊人卑的原始时期,各路天神、神意、天意“决定”着人类社会的生产生活,天人沟通是一项重要的宗教政治活动。在天人沟通中,自然神、祖先神、至上神等神灵系统纷繁复杂,这些神灵均有自己的超自然力,掌管着人间的各种“事务”,凤凰与各路神灵交织在一起,成为他们权力的执行者或是权力的化身。

凤凰与至上神结缘是其成为原始社会权力与秩序的象征的根本原因。所谓至上神,是指在原始宗教信仰体系中存在一种至高、至尊的神灵,它被视为世界、宇宙、万物和人类的创造者和主宰者。19 世纪末20 世纪初西方人类学与宗教学界在探讨宗教起源及进化的争论中提出“原始至上神”(Primitive Supreme Being)一词。就我国的民族学材料看,原始至上神崇拜是原始部族比较普遍的现象,它和一般神崇拜相互共生,两者在功能上并不相互排斥。至上神崇拜的形成,揉合了自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜三种物象因素,并将世间人与人之间的等第观念经过人格化以后投射到新物象上的结果。在人际关系复杂化以及由此形成的社会结构复杂化过程中,至上神崇拜对于协调人与自然、人与人的关系,整合社会发挥着特殊的政治功效。它同时处理着共时性结构下、历时性结构下人与自然、人与人、人与社会的关系。

在原始的自然神崇拜中,日神无疑是最重要的神,而神话传说、文献、考古资料均证明了凤鸟与太阳的伴生关系或合二为一的等同关系。在自然神、祖先神、生殖神等原始信仰融为一体而诞生半人半兽、亦人亦神的华夏古帝时,凤凰(鸟)成为诸多华夏古帝的形象或化身。以知名的古帝帝俊(帝喾)为例,帝俊不仅自身属于自然神、祖先神、生殖神的综合体,其妻还是“日、月之母”。有学者认为“生十日”和“生月十有二”,可视为生十个以日为图腾的子族群,生十二个以月为图腾的子族群。总而言之,帝俊的子孙族群之多确实惊人,据《山海经》记载,帝俊族群庞大,势力范围达南北西东四方。

如南方,《大荒南经》云:

大荒之中,有不庭之山,荣水穷焉,有人三身,帝俊妻娥皇,生此三身之国,姚姓,黍食,使四鸟……有襄山。又有重阴之山。有人食兽,曰季釐,帝俊生季釐,故曰季釐之国。有缗渊。少昊生倍伐,倍伐降处缗渊,有水四方,名曰俊坛……东南海之外,甘水之间,有羲和之国,有女子名曰羲和,方日浴于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。如北方,《大荒北经》云:

丘方圆三百里,丘南帝俊竹林在焉,大可为舟。

如西方,《大荒西经》云:

有西周之国,姬姓,食谷。有人方耕,名曰叔均。帝俊生后稷,稷降以百谷。稷之弟曰台玺,生叔均。叔均是代其父及稷播百谷,始作耕。……帝俊妻常羲,生月十有二。

如东方,《大荒东经》云:

有中容之国,帝俊生中容,中容人食兽、木实,使四鸟:豹、虎、熊、罴。……有司幽之国,帝俊生晏龙,晏龙生司幽,司幽生思士,不妻,思女,不夫。食黍,食兽,是使四鸟。……有白民之国,帝俊生帝鸿,帝鸿生白民,白民销姓,黍食,使四鸟:虎、豹、熊、罴。……有黑齿之国。帝俊生黑齿,姜姓,黍食,使四鸟。

又《海内经》云:

帝俊生禺号,禺号生淫梁,淫梁生番禺,是始为舟。番禺生奚仲,奚仲生吉光。吉光是始以木为车。少皞生般,般是始为弓矢。帝俊赐羿彤弓素矰,以扶下国,羿是始去恤下地之百艰。帝俊生晏龙,晏龙是为琴瑟。帝俊有子八人,是始为歌舞。帝俊生三身,三身生义均。义均是始为巧垂,是始作下民百巧。

东西南北及海内,帝俊无所不到。“使四鸟”之四鸟,显然是一种标识,或是氏族的图腾,或是帝俊氏族所征服的四氏族的图腾。

五帝时代天下由众多的族群构成众多的“族邦”,形成“族邦”林立的时代。“族邦”内部产生了文明的诸多要素,并开始了向早期国家的过渡,部落内部和部落之间分层的出现和分层逐步复杂化。学者们研究良渚文化,认为其时巫权、神权、军权合一,在良渚文化的权力象征的重要礼器——玉琮、玉钺、玉冠、玉璧上,(凤)鸟形多见,且誉为良渚“神徽”的图像被解读为良渚人的鸟祖形象。无论是文献记载的帝俊(凤)鸟形,还是考古良渚人的鸟祖图案,俨然神话。神话是历史的一面镜子,它既可能是历史真实过程的一个缩影,也可能是历史留在人类原始记忆中的一个印迹,还可能是象征人类精神运演过程的一个文化符号。

神话图像在商代以青铜器为载体进入中国政治权力的叙事层面,铸造在青铜礼器上的神话图像不仅仅是一种装饰性的符号,还有着非常重要的实际功能,那就是沟通天地。商周艺术中的动物是巫觋沟通天地的主要媒介,对带有动物纹(凤鸟纹为主要纹饰之一)样的青铜礼器的占有就意味着对沟通天地手段的占有,也就意味着对知识和权力的控制。“殷商时期之所以会产生上帝崇拜,其根本原因在于殷商奴隶制王国的建立,要求宗教上出现一个比原有诸神更强大有力的大神来维护其统治的权威。也就是说,地上号令上的统一,相应地需要一个对天上诸现象和社会上主要问题具有无限权威的神来维护它。”包含了神话的原始宗教信仰在商周有延续,商代的至上神为帝,殷商甲骨卜辞记载凤凰为“帝史”;周朝以天为至上神,文献记载凤凰为“天使”鸣于岐山。凤凰与神灵、祖灵相伴或共身,与权力结缘,应该是从原始社会到商周一脉相承。

神话是民族的记忆,汇集着一个民族留存下来的关于远古的一切;神话不仅构筑了各民族文化赖以生长的巨大的原始形象和观念的地壳,而且在地壳下面还潜存着由最为炙热的情感体验构成的巨幅地幔,因此神话又是民族情感的载体。通过神话,我们能够从一个独特的角度去更深入地了解一个民族和人类的历史。不论是人的个体生活,还是社会的整体存在都需要社会秩序,先秦儒家秩序建构思想的终极依据可以归结为天:秩序本身及其规则来源于天;秩序建构主体的智慧和权力来源于天;秩序建构的核心价值及其崇高性来源于天。神灵、祖灵亦在天,凤凰沟通天人,发挥的作用与影响使其成为天人之间以及人间社会中权力、秩序构建的象征符号。

爬梳纷繁的史料,不难发现凤凰崇拜观念起源的多元性和兼容性。从神话传说中的“太阳鸟”崇拜、华夏古帝的鸟(凤)神兼日神形象信仰到考古发现中的鸟(日)图像崇拜;从太阳神、华夏古帝,到商周时期抽象意义的帝、天与祖先神,凤凰始终与至上神结缘,凤凰崇拜观念的源头由此也可以归结为诸方面的融合:自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜与生殖崇拜的融合;原始宗教与政治宗教的融合;神性、德性与权力、秩序的融合。以上融合促成了凤凰崇拜观念的产生,同时也包容了丰富的早期文明的信息。

注释:

① 袁珂:《中国古代神话》,华夏出版社2006年版,第76页。

② 王大有:《龙凤文化源流》,北京工艺美术出版社1988年版,第10、16—59页。

③ 王维堤:《龙凤文化》,上海古籍出版社2000年版,第82—125页。

④伍丹、杨经建:《神话·游戏·象征——对象征主义艺术的存在论阐释》,《湖南师范大学社会科学学报》2016年第4期。

⑤ 杨利慧:《女娲的神话与信仰》,中国社会科学出版社1997年版,第121页。

⑥王泉根:《夏商日名与太阳崇拜——中国人名发展简史之二》,《寻根》2011年第3期。

⑦ 袁珂:《山海经校注·大荒东经》,上海古籍出版社1980年版。

⑧张碧波:《说甲骨文“易”与“昜”——兼及汤谷扶桑十日神话发生学诸问题》,《古籍整理研究学刊》2005年第2期。

⑨ 王晖:《商周文化比较研究》,人民出版社2000年版,第28页。