低频经颅磁刺激联合动作观察训练在偏瘫型脑瘫患儿中的应用效果观察

邓艳媚,李鑫,蓝建洪,罗水明

(广西医科大学第二附属医院康复医学科,广西南宁 530007)

儿童脑性瘫痪是因发育中的胎儿或婴儿脑部非进行性损伤导致患儿持续存在中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限的综合征,表现为机体一侧运动功能障碍,是儿童肢体残疾最多见的原因之一,患病率高达1.5%~4.0%[1]。 偏瘫型脑瘫临床表现为关节变形及肌肉挛缩,导致患儿运动功能障碍,极大地影响了患儿的日常活动与学习。 低频经颅磁刺激是一种简便、非侵入性的治疗方式,可促使大脑皮质神经活动恢复[2]。动作观察训练疗法是一种先观察动作,再对动作进行模仿的治疗方式, 通过刺激大脑镜像神经元,从而提升大脑运动皮质的兴奋性,改善运动功能。 临床已将上述两种技术应用于儿童偏瘫型脑瘫的治疗中, 但缺乏对二者联合治疗该疾病的应用效果的观察。 基于此,该研究将探讨偏瘫型脑瘫患儿应用低频经颅磁刺激联合动作观察训练的临床效果,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择广西医科大学第二附属医院收治的偏瘫型脑瘫患儿84 例为研究对象。 依据随机数字表法分为对照组与试验组,各42 例。对照组男22 例,女20 例;年龄2~6 岁,平均年龄(4.21±0.92)岁。 试验组男23例,女19 例,年龄2~7 岁,平均年龄(4.13±0.87)岁。两组患儿在年龄、性别比例方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。该研究经广西医科大学第二附属医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入标准与排除标准

纳入标准:患儿符合偏瘫型脑瘫的诊断与分型标准[3];患儿家属对该试验知情,自愿加入并签署同意书;患儿智力测试≥70分,可配合医护人员治疗。排除标准:伴有其他类型脑瘫的患儿;合并其他心血管疾病的患儿;临床检查资料缺失、不完整的患儿;存在听觉或视觉障碍的患儿;机体内有金属植入的患儿。

1.3 方法

对照组采用动作观察训练,具体方法如下:(1)叮嘱患儿坐于电脑前,保持0.5 m 距离,双手放于桌上。(2)嘱咐患儿先观察动作视频,再进行模仿。 (3)依据手功能分级系统(manual ability classification system,MACS)的分级,将动作视频分为两个版本[4],MACSⅢ~Ⅴ级为困难版本,MACSⅠ~Ⅱ则为简单版本,两种版本的运动范围及抓握类型不同。(4)动作视频约由3~4 个40 s 的片段组成。 (5)视频包含60 个动作,均与日常生活有关,分单手、双手完成,例如抓放勺子、捏放硬币、拉拉链、拧瓶盖等[5]。 (6)按照动作难易程度,对视频动作进行编号,1 号为最容易,60 号为最难。将难易程度相近的3 个动作视频编为1 组,如1~3 号为第1 组、2~4 号为第2 组,共58 组视频。 (7)从第1 组视频进行观看,对于需要使用单手完成的动作嘱患儿尽可能用其患肢模仿。 待患儿单独完成该组动作后,则进入下一组动作训练。 每天治疗1 次, 持续治疗15 d 为1 个疗程, 每个疗程之间间隔5 d, 共完成3个疗程。

试验组在对照组基础上联合低频经颅磁刺激治疗:使用脉冲磁场刺激仪(深圳英智科技有限公司,型号:M-50Ultimate,粤械注准20182090783)进行治疗,帮助患儿选取坐位,通过风冷线圈(8 字)对健侧运动皮质进行刺激, 记录对侧上肢拇短展肌的诱发电位,通常为10 次刺激中对侧拇短展肌运动电位>50 μV的频次不可少于5 次,运动阈值设置为诱发此反应的最小强度, 刺激强度为运动阈值的90%, 参数为1 Hz。 刺激时间2 s,间歇期1 s,持续刺激200 串,治疗时间为10 min。 每天治疗1 次,15 d 为1 个疗程,每个疗程之间间隔5 d,治疗3 个疗程。

1.4 观察指标

(1)上肢功能:使用墨尔本单侧上肢功能评估量表 (Melbourne assessment of unilateral upper limb function,MUUL)[6]进行评估,量表共分为14 个测试项目,共计30 个评分项目,分值越高代表患儿上肢活动能力越佳。 (2)日常生活活动能力:使用改良Barthel指数(modified Barthel index,MBI)量表进行评估[7],采取百分制,分值越高表示患儿日常生活活动能力越高。

1.5 统计方法

采用SPSS 19.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用(±s)表示,采用t 检验;计数资料用[n(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

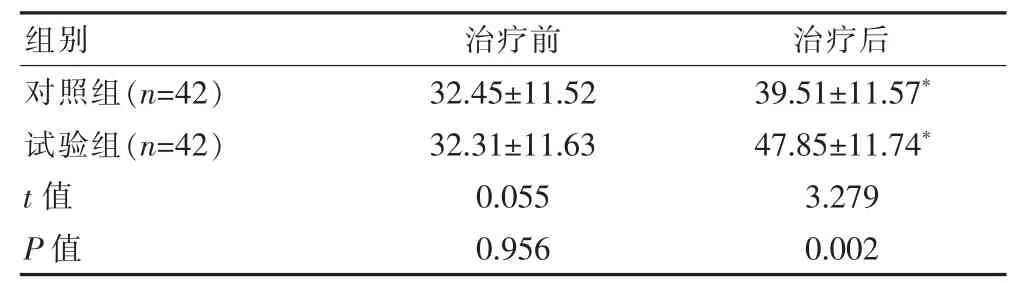

2.1 两组上肢功能比较

治疗前,两组患儿的MUUL 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患儿的MUUL 评分均高于治疗前, 且试验组患儿的MUUL 评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组MUUL 评分对比[(±s),分]

表1 两组MUUL 评分对比[(±s),分]

注:与同组治疗前比较,*P<0.05

对照组(n=42)试验组(n=42)t 值P 值组别32.45±11.5232.31±11.630.0550.95639.51±11.57*47.85±11.74*3.2790.002治疗前 治疗后

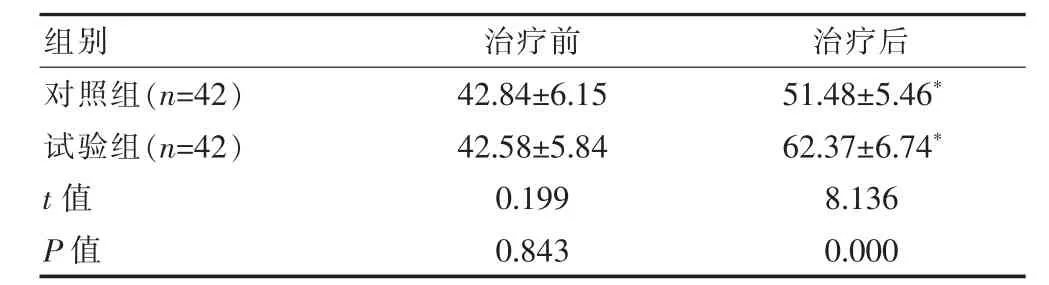

2.2 两组日常生活活动能力比较

治疗前, 两组患儿的日常生活活动能力评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患儿的日常生活活动能力评分均高于治疗前,且试验组患儿的日常生活活动能力评分高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组日常生活活动能力比较[(±s),分]

表2 两组日常生活活动能力比较[(±s),分]

注:与同组治疗前比较,*P<0.05

对照组(n=42)试验组(n=42)t 值P 值组别42.84±6.1542.58±5.840.1990.84351.48±5.46*62.37±6.74*8.1360.000治疗前 治疗后

3 讨论

偏瘫型脑瘫患儿通常表现为痉挛型偏瘫,该病常见于正常体重足月新生儿, 主要是因出生前循环障碍、婴幼儿颅脑外伤等因素造成。 大脑具有一定的可塑性,损伤的神经元与突触可经学习训练建立新的连接。 通常两侧大脑半球具有相互抑制的平衡关系,当患儿或成人大脑受损, 两侧大脑皮质兴奋性改变,损伤皮质的兴奋性减低。有学者[8]指出,神经元的可塑性对中枢系统的记忆能力与学习技能有一定的影响,通过重复、持续刺激可加强病变区脑皮质的重塑,修复损伤的脑、脊髓。 经颅磁刺激通过脉冲磁场诱发感应电场,直接作用于神经系统,调节脑皮质兴奋性,改善脑部代谢及血流速度,促使神经功能恢复。 低频经颅磁刺激可抑制未受累半球的兴奋性,从而促使两侧脑半球平衡,加速受损皮质再生,提高机体功能。 同时,其还可改善脑部血流量与神经元兴奋性,促进缺血病灶周围神经递质与神经生长因子的分泌,降低小脑梗死面积。此外,其还可增加患儿对葡萄糖的摄取,以加强脑代谢,改善其神经功能。 动作观察训练属于镜像神经元理论衍生出的康复治疗方式,镜像神经元是映射功能的视觉运动神经元, 能在脑内映射出动作意图,直接参与动作的分解、模仿等,在运动能力恢复过程中起到重要的作用。在观察他人执行动作和模仿动作时,脑部运动前皮层腹侧、中央前回下部、额下回后部等顶额镜像系统所在的脑部区域兴奋性明显提升。镜像神经元系统是将动作观察与执行匹配的系统,经过反复观察、执行动作的过程,能多次激活镜像神经元系统,促使大脑皮质功能重组与重塑,有助于建立新运动模式,使受损的运动功能恢复。除此之外,运动技能的获取与认知功能的获得是同步的,甚至早于认知功能,为此动作观察与模仿可激活患儿的镜像神经元系统,是该方式应用于学龄期脑瘫患儿的神经生理基础。

该文研究结果显示,治疗后,试验组患儿上肢功能与日常生活活动能力相较于对照组显著提升,组间差异有统计学意义(P<0.05),提示低频经颅磁刺激联合动作观察训练可改善偏瘫型脑瘫患儿上肢功能及日常生活活动能力。魏亚敏等[9]研究发现,动作观察疗法可改善痉挛型脑瘫偏瘫患儿上肢运动功能,但训练时间长,与该次研究结果相似。 该文联合使用低频经颅磁刺激,缩短了治疗时长,临床治疗效果更佳。但该研究并没有单独观察低频经颅磁刺激对患儿的疗效,故有待于后续完善该系列研究。

综上所述,对偏瘫型脑瘫患儿开展低频经颅磁刺激联合动作观察训练, 可显著改善患儿的上肢功能,提升其日常生活活动能力。