替罗非班治疗超时间窗急性脑梗死的疗效及安全性分析

黄靖,黄汉宁,陈钢涛

(广东省高州市人民医院神经内科,广东茂名 525200)

急性脑梗死是指脑血供突然中断而引发的一种脑组织坏死,患者发病突然,常会出现眩晕、耳鸣等症状。目前,临床对急性脑梗死主张采用重组人组织型纤溶酶原激活酶(recombinant tissue-type plasminogenactivator,rt-PA)进行早期溶栓治疗,但其具有特定时间窗(发病3 h内),如果超出此时间窗,将会直接影响临床疗效及安全性[1]。虽近年来随着早期溶栓应用率的逐渐升高,其时间窗也得以一定程度的延长,最长可达4.5 h,但对发病超过4.5 h患者仍不宜进行rt-PA早期溶栓治疗[2]。既往研究指出,对发病4.5~8 h的超时间窗且未合并闭塞或是颅内大血管狭窄等症状的急性脑梗死患者而言,建议采用强化抗血小板聚集等方案进行治疗,治疗后有20%左右的患者,病情将会发展为进展性脑梗死[3]。因此,如何更有效地治疗超时间窗急性脑梗死是目前临床急需解决的难题。该研究将2019年8月—2021年2月该院神经内科收治的60例超时间窗急性脑梗死患者纳为对象,观察替罗非班的疗效及安全性,旨在为临床治疗提供参考,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将该院神经内科收治的60例超时间窗急性脑梗死患者按随机数表法分为两组,每组30例。研究组中男、女分别有17例、13例;年龄44~76岁,平均年龄(58.44±9.37)岁;病程4.7~7.8 h,平均病程(6.23±1.18)h;合并症类型:高血压7例,冠心病5例,高脂血症3例,2型糖尿病1例。对照组中男、女分别有18例、12例;年龄43~78岁,平均年龄(58.30±8.66)岁;病程4.6~7.5 h,平均病程(6.18±1.02)h;合并症类型:高血压8例,冠心病4例,高脂血症2例,2型糖尿病2例。两组基线资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),可进行比较。该研究已通过该院医学伦理委员会的审核。

1.2 入组标准

纳入标准:满足《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》[4]中关于急性脑梗死的临床诊断标准,并经相关影像学检查后得以确诊;病程在4.5~8 h之间;治疗及研究配合度良好;临床资料完整;在对研究相关信息知情前提下自愿加入研究。

排除标准:经脑CT检查发现脑梗死部位与治疗责任血管不相符;合并蛛网膜下腔出血;处于严重昏迷状态;对该研究所用药物有过敏反应;有严重出血倾向。

1.3 治疗方法

对照组采用强化抗血小板聚集、降脂药物治疗。强化抗血小板聚集药物选用氯吡格雷片(乐普药业股份有限公司,国药准字H20123116,规格:75 mg)与阿司匹林片(沈阳康芝制药有限公司,国药准字H10960331,规格:50 mg),每天早晨服用75 mg氯吡格雷片,睡前服用100 mg阿司匹林片;强化降脂药物选用阿托伐他汀钙片 (Pfizer Pharmaceuticals LLC,国药准字H20170216,规格:20 mg),每次服用20 mg,每天1次。

研究组在对照组基础上增加替罗非班治疗。静脉微泵给药盐酸替罗非班注射液(Patheon Manufacturing Services LLC,国药准字H20150589,规格:50 mL:12.5 mg),开始前30 min将泵注速度控制在0.4μg/(kg·min),之后以0.1μg/(kg·min)的速度持续进行48 h的静脉泵注治疗,在泵注替罗非班结束前4 h采用强化抗血小板聚集、降脂药物治疗,用法用量同对照组。

两组均连续治疗3周。

1.4 观察指标

(1)血小板计数、神经功能:治疗前后,检测两组血小板计数变化及评估两组神经功能变化。神经功能采用美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)进行评估,涵盖意识、视野、感觉、语言、凝视、忽视、面瘫及肢体共济失调等方面,总评分范围为0~58分,评分越高代表神经功能缺损越严重。(2)凝血功能指标:治疗前后,通过凝血分析系统检测两组凝血酶时间(thrombin time,TT)、凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、活化部分凝血酶时间(activated partial thrombin time,APTT)及国际标准化比值(international normalized ratio,INR)变化。(3)不良反应:比较两组出血、血栓形成的发生率。

1.5 统计方法

采用SPSS 22.0统计学软件对该研究数据展开分析,血小板计数、NIHSS评分、TT、PT、APTT及INR均以(±s)表示,采用t检验;不良反应总发生率以[n(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 血小板计数、神经功能组间比较

治疗前,两组的血小板计数、NIHSS评分比较,组间差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组血小板计数相比,差异无统计学意义(P>0.05);研究组的NIHSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后血小板计数、NIHSS评分比较(±s)

表1 两组治疗前后血小板计数、NIHSS评分比较(±s)

注:与同组治疗前比较,a P<0.05

?images/BZ_57_1866_2755_1871_2755.png

2.2 凝血功能指标组间比较

治疗前、后,两组的TT、PT、APTT及INR相比,组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后凝血功能指标比较(±s)

表2 两组治疗前后凝血功能指标比较(±s)

?

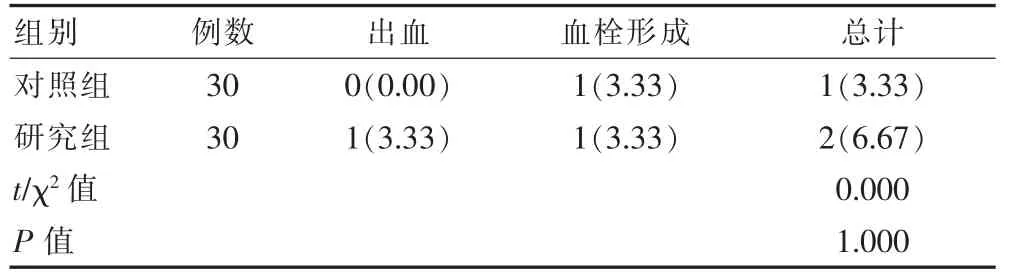

2.3 不良反应组间比较

两组的不良反应总发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组不良反应比较[n(%)]

3 讨 论

急性脑梗死属于神经内科常见病,临床治疗难度较高,患者预后普遍不甚理想。据统计[5],在所有脑卒中患者里,急性脑梗死占80%左右,且其位居我国居民病死原因的首位。既往临床对急性脑梗死常采用rt-PA溶栓方案进行治疗,但其时间窗在发病后3 h或4.5 h内,临床治疗受此时间窗的限制,超出时间窗不仅会影响药物的临床疗效,还会在一定程度上影响临床安全性[6]。近年来,随着溶栓治疗技术的逐渐成熟,急性脑梗死发病后3 h时间窗概念已受到了临床的广泛质疑,早于2008年时欧洲急性脑卒中协会便收集了821例急性脑梗死患者的临床资料,结果发现418例患者在发病3~4.5 h内接受溶栓治疗时,治疗结果与发病3 h内接受溶栓治疗患者的临床疗效并无显著差异,这提示了急性脑梗死患者溶栓治疗时间窗可进一步延长至4.5 h,也给临床治疗争取了宝贵时间[7]。但对发病4.5~8 h的超出溶栓时间窗患者而言,仍需寻找其他更有效的治疗方案来改善患者预后。

该研究结果显示,治疗后,两组的血小板计数相当(P>0.05),研究组的NIHSS评分低于对照组(P<0.05),提示对超时间窗急性脑梗死患者在强化抗血小板聚集、降脂药物治疗基础上增加替罗非班治疗可有效改善患者的神经功能,而不会明显影响血小板计数。史鹏新[8]研究指出,对溶栓时间窗超出的急性缺血性脑梗死患者给予替罗非班治疗可改善其基底动脉、大脑中动脉血流,有助于改善患者的神经功能、生活能力,与该研究结果趋同。该研究结果还显示,治疗后,两组TT、PT、APTT及INR相当(P>0.05),提示对超时间窗急性脑梗死患者在强化抗血小板聚集、降脂药物治疗基础上增加替罗非班治疗不会明显影响其凝血功能。分析可能原因如下:(1)替罗非班具有稳定患者血小板及凝血功能的作用,可有效改善其局部脑血管痉挛及缺血症状,进而促进受损脑组织修复,达到改善患者神经功能的目的;(2)替罗非班可有效改善脑组织缺血和缺氧症状,防止神经元过度裂解而引发炎症因子聚集,同时也可有效避免血小板聚集,阻止脑血管疾病进展,改善患者预后;(3)替罗非班对新鲜血栓有显著的分解作用,且对部分纤维化的血栓也有一定分解效果;(4)替罗非班可有效改善新鲜脑梗死组织局部微循环状态,抑制血栓形成,改善微循环灌注状态,进而达到保护患者神经功能的目的[9-10]。另外,通过对比两组不良反应总发生率发现,两组结果比较无明显差异,提示对超时间窗急性脑梗死患者在强化抗血小板聚集、降脂药物治疗基础上增加替罗非班治疗不会明显增加不良反应的发生,安全可靠。

综上所述,替罗非班治疗超时间窗急性脑梗死患者的疗效确切,可显著改善其神经功能,不会明显影响血小板计数、凝血功能,也不会明显增加不良反应。