三星堆金铜器型及图纹比对与“夏”文化考辨

凌德祥

(上海交通大学 人文学院,上海 200240)

一、“夏”文化千古之谜

夏朝(约前21世纪—约前16世纪)是中国史书中记载的第一个世袭制朝代,年代约在新石器时代晚期、青铜时代初期。一般认为,夏朝共传十四代,十七后,延续约471年,后为商朝所灭。“夏”文化有丰富的世代相传的历史记述,有周以后文字记载及丰富的文物考古遗址。史书曾完整记载夏朝历经17个帝王,前后大约470多年(约前2070—前1600年)。夏之前中华大地上还出现过的仰韶文化(约前7000—前5000年)等新石器时代文明,夏之后为国内外学界普遍认可确认为“信史”的商(前1600—前1046年)[1]。由于近人开始怀疑夏朝是否真实存在过,认为商朝信息多来自其后的周朝典籍、汉朝司马迁《史记》及商朝金文和甲骨文的记载。其中,甲骨文和金文的记载是目前已经发现的中国最早的成系统的文字符号。特别受国外学者观点影响,学术界认为尚书、竹书纪年虽载有夏朝内容,但前者成书于西周,夏是统治者为周灭商寻求合法性而杜撰出来的;后者是魏国史书,成书于战国中期,距离夏朝至少有1000多年时间,可信度不高。而商周时期出土青铜器的记载及周代以后有关夏的史料并不足以证明夏的存在。加之迄今为止,无论是殷墟甲骨文,还是对石峁古城遗址和良渚遗址的考古,甚至被认为是夏朝都城的二里头,也都还没能挖掘出一个“夏”字。夏朝之“夏”始出自其后世的西周金文,即“夏朝”本身并无自证其身的夏文字。因此,夏朝历史一直未被认定为“信史”[2]。这样,华夏文明史上似乎缺少了“夏”这中间的1400年。

虽然现在找到所谓“信史”来确认“夏”的存在看似不易,但面对历史典籍及民族流传中异常丰富、细致的有关“夏”的“传世文化”[3]记述流传,若要从根本上否认其存在则更是难上加难。

其实,并非“夏”这一时期中华大地文明真的出现了空窗。与“夏”文化大致同时期的有“二里头文化”早期遗址(约前2395—前1625年)和“三星堆文化”(约前2800—前600年)等等[4]。

三星堆文化(前2800—前600年),若比照中原文化时代划分,从新石器时代晚期(龙山文化)延续至西周时期,前后延续了2000多年[5]。三星堆文化大致可划分三个时期。

第一期:萌发期(前2800—前2100年)。这一时期文化相当于上古蜀国的“蚕丛”时代,同一时期的中原龙山文化兴盛期。

第二期:成熟鼎盛期(前2100—前1200年)。这一时期对应于夏和商前期文化。目前三星堆文化遗址中发现大量的金、铜器也基本属于这一时期。学界也多认为三星堆遗址出土的陶器、封口盉、鬶、觚、高柄豆、铜牌饰、铜铃、玉戈和玉璋等也均与夏文化有渊源关系。

第三期:衰退期(前1200—前600年)。这一时期对应中原文化的商末至春秋早中期。这个时期成都的金沙文化逐渐取代了三星堆文化。

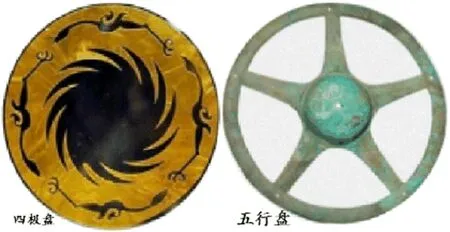

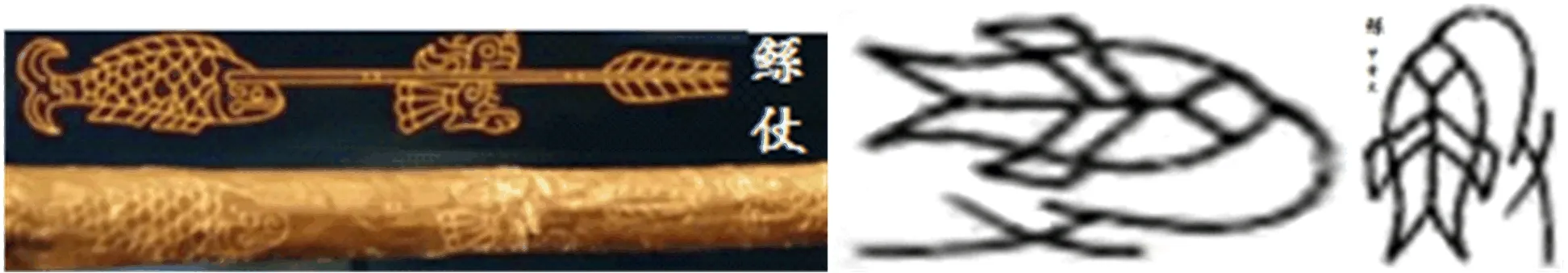

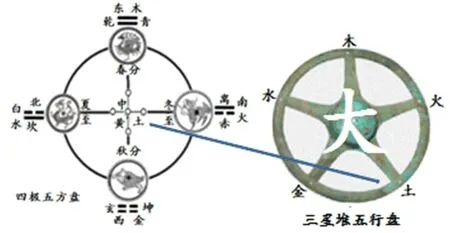

三星堆遗址中还发现有少量文字类图符。如三星堆“虎纹戈”上的铭文、陶器上的刻符以及三星堆民间“五行图”兽骨等,见图1:

图1

虎纹戈除了图纹,戈刃上大约有8个有序排列似为语段的文字。三星堆遗址出土了数以亿计的陶器残片,这些陶器上可以看到一些不规则的图形符号,即所谓“巴蜀图语”,这些陶器刻符有的已明显带有文字符号特点。五行兽骨上为三星曜日扶桑图形,下五字符(“水、木”可辨)或为五行。五行本由三星曜日扶桑中四极、四行(古代木土水气四要素,扶桑上即为木,根部为土,左为水,右为气)盘化演变而成。五行最早亦不仅为后世所通行的金木水火土。三星堆出土大量金、铜器上图纹也明显与文字有较为密切关联。

周朝虽相隔夏朝600多年,却完整记载夏朝帝王体系、各种重大历史事件和重要礼仪等等,且所记《夏小正》之“小正”是否暗含有“大正”,即真正的夏朝历法的“夏正”?观天测日的天干地支历法最初应在北纬30度一线产生,建子最合这一区域时令[6]。而建寅朝代则说明其所处位置已相对北移。作为华夏历法之始的“夏正”或当为建子,即以子为正月。传说夏朝已有详实的八万言《连山易》。夏易《连山》以艮为首,大道历法之初艮位西南(商时艮转为西北),是否暗示夏处西南?

商历改建丑。可能成书于商或商周之际的《夏小正》建寅,显然也是因商周中心(约北纬35度)位于夏中心(约北纬30度)之北,因此将“夏正”原建子(子为正月)根据北方时令向后推迟了一两个月,改为“小正”(丑或寅为正月)的缘故。周代商后,为强调其正统性,周历承夏正建子。

文字产生于农业文明时期,而历法是进入农业社会的必要条件,也是催生文字产生的最直接动因[7]。夏有较为完善历法就必然会有文字。

二、三星堆金铜器物文化关联性比对研究

华夏大地上,贾湖刻文等文字符号更是早于夏朝即产生,稍晚于夏的甲骨文已非常完善成熟,如此辉煌的三星堆文明,夏似乎无理由没文字,宏大、复杂精美绝伦的金、铜器上,似乎也不应该没有文字的痕迹。

现已发现的甲骨文、金文只是在祭祀和占卜等特殊情况下才将文字刻在甲骨与青铜器上,且相对易于长久保存,因此,甲骨文和金文应该还不是当时文字通行的常规形式。而甲骨文表示竹书的“册”字及源于竹书的竖写格式,这也从侧面证明当时应该存在竹简木牍一类的文字书写载体。因竹木等材料保存不易,目前发现最早的竹简文字也就是战国时代的,所以商以前竹简应该是几乎没能保存下来。再从已非常成熟的甲骨文断定,商前的“夏”一定也已有了文字。

夏时金铜器更为神圣,似乎只用于祭祀神灵,金铜器尚不能用于包括帝王在内的人世,至商才降用于王族。三星堆出土的大量金、铜器均属于非常神圣的祭祀物,为凸显其神圣性,这些祭祀器物必然采用了源头“文字”的记事图画、图纹及刻符。因此,对三星堆出土这些金铜器的器型、图纹、图符作深入“形训”研究,聚焦这些可能透露出隐含在夏文化中更为古老的“源头文字”(图符文字)或许会有全新发现。

循着这一思路,对三星堆出土金箔器和铜器的器型、图纹进行比对分析,发现有以下几类非常紧密的相关性:

(一)金箔器与铜器器型的密切相关性

1.金箔器与铜器几乎同模

金箔与青铜器本可能为器物的一套,金箔为青铜器的贴面。金箔器最早可能饰于青铜器表面,二者最初可能为一套,后恐也有单独制作,二者之间有非常大贴合性。目前,三星堆二、三号两个祭祀坑共出土了青铜人头像多达50多件,戴金面罩的铜人头像却仅有4件。参照三星堆二号祭祀坑出土的金面铜人像,可以很清晰地看出2021年三星堆三号祭祀坑出土的金面罩与青铜面具之间几乎完全同模的密切关系,见图2。

图2

2.金箔与铜器表现同一器型或图形

金箔器与铜器均为单独物件,金箔非配饰于青铜器外面,但金箔器和青铜分别表现同一形状或图形。如1986年三星堆一号祭祀坑出土的金箔虎与二号祭祀坑出土的铜虎牌,见图3。二者均初步被定性为艺术品。

图3

(二)金箔器高度抽象化表现铜器器型的内涵

金箔器高度抽象化表现铜器器型内涵,金箔器形态带有符号化特征,恐已为当时的记事图画,甚至带有明显的文字特点。1986年三星堆二号(一说“一号”)祭祀坑出土的青铜大立人像,人像高1.8米,通高2.62米,重约180公斤,现存三星堆博物馆。三星堆铜立人为现存最高、最重青铜人像,被誉为“世界铜像之王”。2021年三星堆五号祭祀坑出土的“金箔立人”(考古临时定名为“鸟形金箔”)与“青铜大立人像”器型的形体有高度契合的对应关系。

(三)金箔与铜器器型与古文明某一文化阶段的符号体系有高度对应性

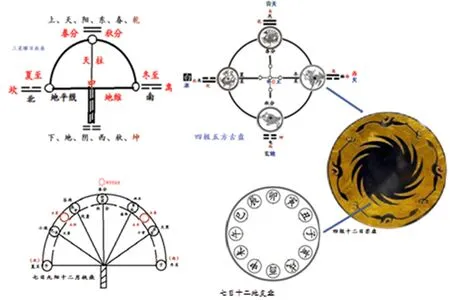

三星堆出土的龙、虎、蛇、鸡及形似凤、朱雀等各种鸟形铜器,可能均为早期用于扶桑测日历法中标记日点的图形,亦即后世十二属标志的雏形。2001年金沙遗址出土的具有极高工艺水准的十二日曜“四极盘”(考古临时命名为“金饰太阳神鸟”)与1986年三星堆二号遗址坑出土的“五行盘”(考古临时命名“青铜太阳轮”,俗称“方向盘”),见图4。

图4

(四)金铜器图纹与古文明相关文化有密切关联

三星堆出土了大量金、铜器物,如1986年三星堆遗址坑出土的金杖、铜立人背部图纹和1987年三星堆二号祭祀坑出土的具有极高文物价值的青铜神坛等上均附有丰富多样的图纹,见图5。1986年的三星堆2号祭祀坑和2021年3号坑出土的青铜神树更是测日扶桑的高度艺术化[8]。这些均与古天文历法文明等相关文化有非常密切的关联,且同上文提到的(二)(三)类器物一样均带有很强的文化符号特点。下面将选择一些突出案例加以重点深入解析。

图5

三、三星堆文化“夏”组字考辨

历史上所称“夏”,其来源约十来种说法,但多谈的是夏朝国名的来源。如司马迁《史记》认为,“夏”是以姒姓夏后氏为首的十二个氏族组成的部落联盟的名号,建立夏朝后就以部落名为国号;唐朝张守节则认为“夏”是大禹受封在阳翟,后为“夏伯”而得名,随后由地名演变为部落名,遂成为王朝名;“夏”是从“有夏之居”,“大夏”地名演变为部落名,遂成为国名;也有人认为“夏”为夏族图腾的象形字,但夏人图腾到底是龙、蛇、熊还是鱼、鱼凫等尚无定论,且这些图腾动物形态还很难找到与“夏”字形有太密切的关联。

夏朝文字后世若能有保留,可能多载于易久存的金铜等祭祀器物上。文字源于图画记事符号,图符、文字越古老越显神圣,夏朝金铜祭祀器上铭记的当为这些神圣的“源头文字”。且汉字最初的本质即以字形表意示意,而非以音示意。夏商周则有“以形命名”传统。因此,考察夏朝文字恐应循“以形训意”,而非沿传统“音训”考字研究道路,可能更易接近真实。

对三星堆新进出土的文物中有所谓“金箔太阳鸟”与铜立人进行比对,发现二者有非常密切的关联。所谓金箔鸟实为三星堆“铜立人”形。通过将金鸟饰片、铜立人形态与金文“夏”等字进行比对,完全可以看出三者之间形态非常一致。因此,可推断“金鸟饰片”即为“金饰夏立人”或“金饰‘夏’”,而三星堆铜立人即为“青铜夏立人”,金文“夏”为青铜夏立人的侧立形,见图6。

图6

炎帝族崇炎帝为火神,并认为“火神居南方,主夏”,故火神炎帝当为夏人先祖[9]。一直以来,人们认为殷商文字中没有名“夏”之字,现在看来并非如此。“刑天舞干戚”中“刑天”,又“刑夭”,传为炎帝的文臣,因与黄帝“争位”被“刑”斩首级后仍操舞干戚继续战斗而得名。甲骨文“夭”字形同三星堆“夏”立人正面形,依夏商时“以形命名”规律,“刑夭”可解为“刑夏”,即“刑”之夏族领袖人物或夏族英雄。“夭”最初引申义为“壮少、妖娆”,恐因“刑夭”之故,方有“夭折”之义,从而失去原有之名“夏”人之本义。

图7

“夏”“夭”“夒”或“夔”等可能均为夏商周不同时期“以形名夏人”之字。后因“夭”“夒”“夔”等均失去本义并带有贬义,金文时才依形名“夏”。

四、三星堆文化“鲧”“禹”考辨

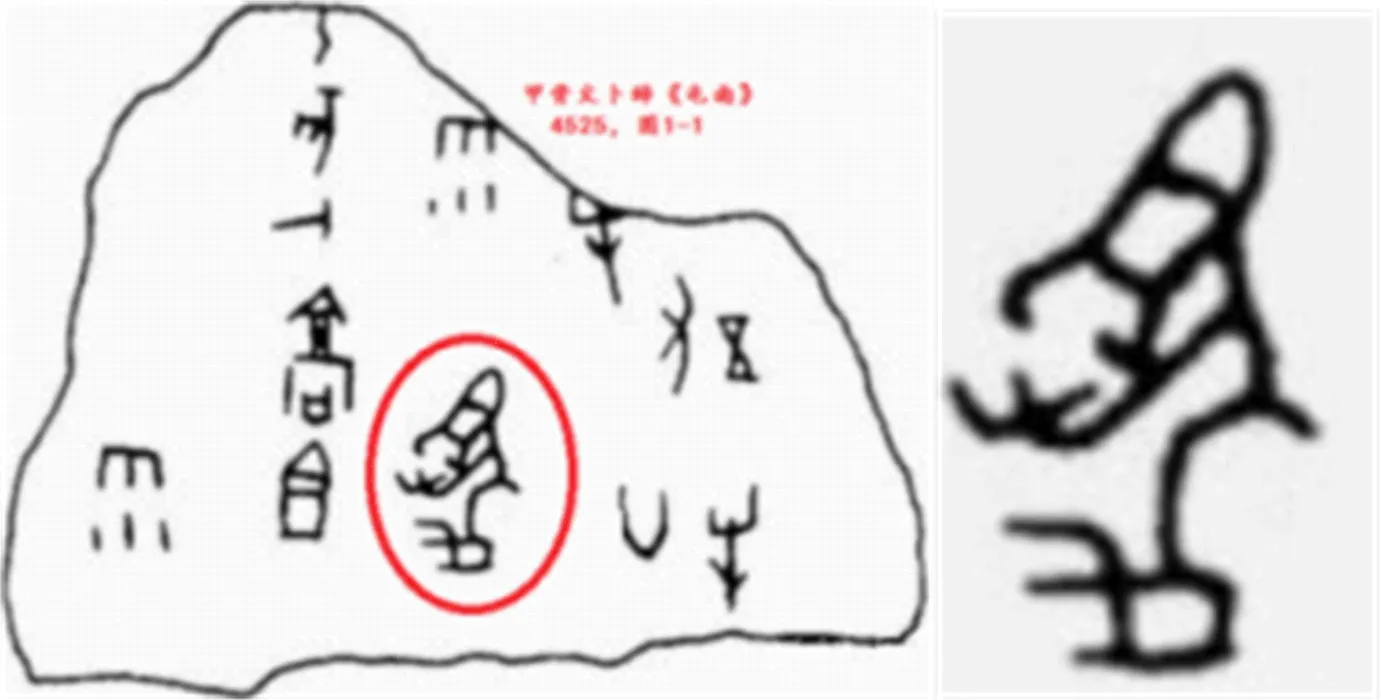

三星堆遗址坑出土的金仗,上有箭穿鱼形纹饰,即为横倒的甲骨文“鲧”字形,因此可名为“鲧仗”,见图8。

图8

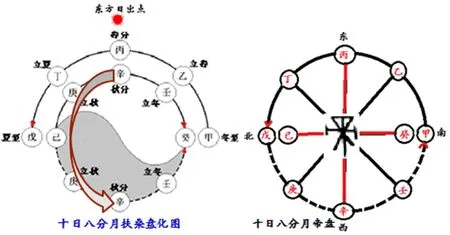

根据笔者研究,华夏先民最早发现了“道生一”的地平线,即上古所传伏羲氏“一画开天”,分出了上下、东西、阳阴、春秋、乾坤、木土、荒洪等概念,继而在地平线上再竖画一道,“开天辟地”形成三星曜日扶桑,即所谓大道“一生二”,三星曜日盘化成十字盘形,即形成所谓“四极古盘”(古词语逆序称为“盘古”)[6],七日九阳十二月测日扶桑后也盘化成十二月地支盘[10]。金沙遗址出土的“四极十二日芒盘”,图案外沿表示四极的四只金鸟环绕,内圈有表示十二地支12个太阳芒纹,正是艺术体现三星曜日和七日十二地支盘形态,见图9。

图9

三星曜日扶桑盘符化为四极盘,五方相配形成五行,后中土右下移形成“木火土金水”五行盘。老子将“道”所名之“大”即为五行盘之形。见四极五方盘演变为五行盘图(图10)。

图10

图11

图12

鲧为大禹之父。《山海经·海内经》载:“鲧窃帝之息壤以堙洪水”,由“帝”之本义,可理解鲧实是为堙洪水擅动了神圣的观天测日帝台之基土(息壤),故而触犯了天怨人怒。

三星堆夏立人头顶盘龙说明龙在夏朝至为尊贵、神圣,而龙的传人亦即指华夏之夏的传人。同时,夏立人的左纫,说明夏有左纴传统,见图13。

图13

《尚书·周书·毕命》记载“四夷左衽”,可能到周以后才将右衽视为中原正统,并将中原之外,包括地处西南之夏,亦统统归之为“夷”。

根据以上分析,可以看出三星堆文化含有非常多的夏文化信息。而现在包括三星堆在内的广袤西南地区仍有大量夏文化遗存,有待人们去发掘研究和整理。