儒家“权”论的两种路径

——兼论汉宋“经权”观的内在一致性

刘晓婷,黄朴民

(中国人民大学 国学院,北京 100872)

“权”是儒家提出行为主体解决价值冲突或伦理两难问题的重要概念之一,一般以“经、权”相对(1)经权论是儒家伦理研究的重要问题,学术界的研究重点主要集中于:其一,儒家思想家的代表性经权观及其比较,如岳天雷《儒家“权”说研究述评——以孔孟为中心》(《哲学分析》2014年第3期,第154-169页)、《经权思想的逻辑进路——以汉儒、宋儒和明儒为中心的考察》(《商丘师范学院学报》2013年第4期,第53-59页)等。其二,解析经权思想的哲学内涵,如余治平《经权、常变的智慧——中庸之道的哲学根据》(《中山大学学报(社会科学版)》2008年第1期,第120-126页)。其三,从现代伦理学的角度对经权观展开解读,如赵清文《道义与结果在道德生活中如何统一——经权观与儒家规范伦理思想的性质》(《道德与文明》2015年第4期,第135-139页)等。。人在生活实践中,常面临互不兼容的不同价值,行为主体需要对两种相互冲突的价值进行比较,并做出选择。这个比较与选择的过程,就是“权”,因此从本质上说,“权”是一种具有实践意义的选择理性。自孔子提出“权”的概念,孟子以降,历代思想家主要从行“权”主体的道德人格,或从冲突或两难的伦理价值,也即行“权”的价值对象本身入手,通过建立一个确定的价值标准与价值秩序,来完成“权”的价值选择。自汉儒到宋儒,其对“权”的讨论均遵循了这样一条道德取向的路径。但实际上,孔子的“权”论本身同时蕴涵了道德取向与智识取向两种发展的可能性,后一种取向直到清儒戴震,才一反前人从道德论的角度对“权”的讨论,明确指出“权,所以别轻重也……变也,变则非智之尽,能辨察事物而准,不足以知之”(2)戴震:《孟子字义疏证》,北京:中华书局,1982年版,第52页。,明确提出将“权”的问题转化为“明心知”的知识论问题,从而开辟了行“权”问题的知识论路径。前人在儒家“权”论的讨论中,往往忽略了儒家“权”论的两种不同取向以及戴震“权”论在儒家“经权”观中的地位(3)对戴震“权”论的讨论有,王明兵:《戴震反理学的“实学”方法论与其“权”论取向》,《求是学刊》2012年第6期。张清江:《戴震“权”观念解——以〈孟子字义疏证〉为中心》,《中山大学研究生学刊(社会科学版)》2012年第1期,第19-29页。但二者都没有注意到戴震“权”论在儒家经权观中的突破性。。

在“经权”问题的学术史上,汉宋之争是学者讨论的重点。现代学者一般认为,汉儒以《公羊传》为代表的“权者反于经”的表达,将“权”论导向功利主义的后果论,从而使“反经”之“权”发展为“漫漶无边际的机会主义的权宜之计”,流于“权变、诡计”,由此将导致“经”这一普遍价值体系的崩溃;宋儒以程颐为代表,为纠汉儒之偏,提出“权便是经”,朱熹《四书章句集注》引程颐:“汉儒以反经合道为权,故有权变、权术之论,皆非也。权只是经也。”(4)朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年版,第116页。“权之为义,犹称锤也。能用权乃知道,亦不可言权便是道也。自汉以下,更无人识权字。”(5)程颢、程颐:《二程集》,北京:中华书局,1981年版,第295页。汉宋儒者关于“经权”关系的表述方式看似相反,但实质上其差异只具有表面性,其对“权”的道德处理方式乃至思想结构都是一致的,都是通过构建具体价值序列,将“权”的行为选择问题转化为了道德原则体系自身的问题,在一个秩序井然的道德体系中,道德冲突被消解,从而“权”的价值实质上也被消解了。

本文首先讨论《论语》中孔子的“权”论实际上蕴涵了上述两种发展路径的可能性。其次讨论“权”论道德路径的建立与发展以及以清儒戴震为代表的对“权”论知识路径的展开。最后讨论孟子确定行“权”的道德标准,汉儒与宋儒“权”论,看似相反,实则在经权关系思想结构以及其“权”论将导致“权”的消解结果方面具有内在一致性。

一、孔子“权”论的两种可能性

《论语》中有非常丰富的“权”论内容,孔子“权”论最大的特点是具有道德灵活性,这体现在孔子在《论语》中同时肯定了两种不同的行“权”标准,其一侧重于动机上的道德性,其二侧重于结果上的功利性(6)有学者将“权”区分为道德的衡量与利益的衡量,见王贵堂:《道德权变与道德冲突的消解》,《长春工程学院学报(社会科学版)》2009年第3期,第49-51页。另有学者对“经权”做出“道德原则的普遍性、情境的特殊性”区分,见赵清文:《道德准则的普遍性与情境的特殊性如何兼顾——论朱熹对程颐经权理论的继承与完善》,《海南大学学报(人文社会科学版)》2018年第2期,第131-136页,这只是表明“权”的情境表象而未涉及到“权”的思想实质。。“子贡欲去告朔之饩羊。子曰‘赐也,尔爱其羊,我爱其礼。’”(7)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,北京:北京大学出版社,2000年版,第42页。首先在利与礼的冲突中,孔子从动机的角度,选择先礼后利,将道德价值优先于利益价值或功利后果。然而孔子对管仲的评价则又显示出伦理的纠结与后果论的倾向。“‘管仲之器小哉!’‘管氏而知礼,孰不知礼?’”(8)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第46页。“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,微管仲,吾其被发左衽矣。”(9)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第218页。一方面,孔子对管仲产生道德方面的质疑,而另一方面,又对管仲匡定中原、保存礼义的功劳做出了功利论的肯定。在后世儒学的发展中,儒家学者逐渐抛弃了“权”的功利取向的一面(10)这种取向在《公羊传》中仍有所保存。《公羊传·桓十一年》:“权者反于经,然后有善者也。”行“权”所带来的后果是“有善”,“善”概念具有两重含义:道德的崇高性或利益上的优越性。这种同时承认道德考量与礼义考量的双重性与孔子对“权”的解释一脉相承,给予“利益考量”以存在空间。,而大大发展了关于“权”的道德哲学,并成为儒家“权”论的主流。

然而,《论语》中孔子“权”论蕴含着另外的两种路径的可能性,在以往的学术发展中没有得到足够的重视。“子曰:‘可与共学,未可与适道;可与适道,未可与立;可与立,未可与权。’‘唐棣之华,偏其反而。岂不尔思?室是远而’。子曰:‘未之思也,夫何远之有?’”(11)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第137-138页。《论语》此章除去分章的争议,历代学者都认可“共学”“适道”“立”“权”是四个不同的进学层次(12)本文将不涉及历代解经家重点讨论的这四个层次之间的关系与对象问题。。对于《论语》中的“学”,后世学者有两种典型的理解。“学而时习之,不亦说乎?”(13)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第1页。何晏引王氏注“学者以时诵习之”(14)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第1页。,以所学者为诵习之知识;朱熹注“人性皆善,而觉有先后,后觉者必效先觉之所为,乃可以明善而复其初也”(15)朱熹:《四书章句集注》,第47页。,所学者即为“明善之学”。何注与朱注之不同固然由于不同时代学术取向有不同,但恰好揭示出“诵习之学”与“明善之学”对知识与道德两个方向的对应。因此,在孔子这里作为进学最高层次的“权”,也蕴含着知识与道德两个路径的可能性。一方面,要求行“权”主体具有至高的道德,当面对生活实践中的伦理价值冲突时,能够做出最恰当的选择;另一方面,则要求行“权”主体具有最高的知识与智慧,从而懂得辨是非、称轻重。

对于行“权”主体至高道德的要求,自孟子以下到汉宋儒者,在道德的层面做出了诸多努力,下文将详细讨论思想家对行“权”主体进行的道德建构。对行“权”主体知识层面的要求,在清代以前,尽管受到学者的忽略,但仍然有部分文献或思想家提供了理解的线索。“夫礼……有恩,有理,有节,有权,取之人情也。恩者仁也,理者义也,节者礼也,权者知也。仁、义、礼、知,人道具矣。”(16)郑玄注,孔颖达疏:《礼记正义》,北京:北京大学出版社,2000年版,第1952页。“权者知也”,明确将“权”与“知”相对,揭示出对行“权”主体“智识”的要求。唐代思想家柳宗元也曾涉及这一问题,他指出:“果以为仁必知经,智必知权,是又未尽于经权之道也。何也?经也者,常也;权也者,达经者也:皆仁智之事也。”(17)柳宗元:《柳宗元集》,北京:中华书局,1979年版,第91页。柳宗元在这里尽管是从反面讨论并非所有的“智”都能够真正知权,但的确是将权与智相连,“智”为“权”的必要条件。

实际上,如果对《论语·子罕》此章采用何晏的分章与理解:“‘唐棣之华,偏其反而。岂不尔思?室是远而。’逸诗也。 唐棣,栘也,华反而后合。赋此诗者,以言权道反而后至于大顺也。思其人而不得见者,其室远也。以言思权而不得见者,其道远也。‘子曰:未之思也,夫何远之有!’夫思者,当思其反,反是不思,所以为远。能思其反,何远之有!言权可知,唯不知思耳。”(18)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第137-138页。何晏在这里建立了一个从“权”经过“反”而落到“思”上的思想结构。何晏将《论语》原文中的前一个“岂不尔思”理解为“思念”之“思”,而后一个“未之思也”则兼具“思考”之意。所谓“思其反”,意味着对需要“权”的具体情境,进行“反经”的思考,从而完成“权”对“经”的变通。邢昺在《论语》疏中指出:“可与立未可与权者,言人虽能有所立,未必能随时变通、权量其轻重之极也。”(19)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第138页。皇侃在《论语义疏》中亦指出:“权者反常而合于道者也,自非通变达理,则所不能。”(20)何晏注,皇侃疏:《论语集解义疏》,上海:商务印书馆,1937年版,第129页。在完成“权”从而达到“通变”的这一行为过程中,需要“思考”的参与,而“思考”通常与理智联系在一起。在《论语》中,“思”有多处表达“思考”这一理智活动之意,如:“学而不思则罔,思而不学则殆。”何晏引包氏注谓“思”为“寻思其义”(21)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第21页。,朱熹注谓“不求诸心,则泯而无得”(22)朱熹:《四书章句集注》,第57页。。古人以为心为思想活动的器官,以“思”为“求诸心”的理智活动。

由于中国传统思想有强烈的道德取向,知识论问题始终不发达,而上述“权”论潜在的知识论取向也始终没有受到学者的重视与发挥,直到清儒戴震,站在清代反理学、重智识的时代思想背景下,试图剥除“权”概念的道德意涵,发现其中的知识色彩。

二、以道德为核心:儒家“权”论的第一种路径

前文提到,孔子在讨论价值冲突或伦理两难中,采取了一种道德灵活性的态度,同时承认了动机上的道德性与后果上的功利性。自孟子以后,儒家思想家在讨论知权或行权问题时,则放弃了对功利后果的考量。一方面,对知权或行权主体做出道德人格的至高至上限制,提出非圣人无以行权;另一方面,将行权的对象,即产生冲突或两难的伦理价值双方,纳入思想家预设的道德秩序或道德体系内。

(一)孟子建立“权”论的道德依据

“权”是一种选择理性或行为理性,是在解决价值冲突过程中的一种思考与衡量,“权”本身并不具备道德内涵。在价值冲突情境中,“权”的行为本质是:存在一种普遍价值A,一种特殊价值B,存在一种情境C,C情境无法满足普遍价值A,故C必须要援引特殊价值B,来打破普遍价值A的规定。所谓“权”,就是普遍价值A与特殊价值B的比较。那么,特殊价值B具有怎样的性质与要求呢?

“权”所面临的价值冲突情境有两种,第一种是道德与利益发生冲突,如“礼”与“利”、“义”与“利”;第二种是不同的道德原则之间发生冲突,如“礼”与“仁”、“忠”与“孝”,由此构成伦理两难。在这两种不同情形中,参与“权”的特殊价值B具有不同的性质。在第一种情形中,如果以道德价值“礼”“义”作为普遍价值A,那么“利”就是特殊价值B,在孔子对“权”的考量中,尽管他倾向于坚持普遍价值A,但同时亦允许功利后果作为特殊价值B来参与衡量。孟子取消了儒家学说对“利”的关照,向纯粹的道德主义发展。“王曰:‘叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?’孟子对曰:‘王何必曰利,亦有仁义而已矣。’”(23)赵岐注,孙奭疏:《孟子注疏》,北京:北京大学出版社,2000年版,第2页。孟子反对任何意义上的“利”,因此在孟子所谈到的行“权”案例中,只有第二种情境,就是两种不同道德原则之间的比较。

孟子论述了许多行“权”方面的经典案例,如汤武革命、伊尹放太甲、嫂溺援以手、舍生取义等等,学术界对此已展开充分的研究。我们这里引用其中的两个案例,以说明孟子如何在普遍价值A与特殊价值B之间做出抉择,以及特殊价值B具有怎样的特点,从而解答孟子行“权”的根本依据。《孟子·离娄上》载:

淳于髡曰:“男女授受不亲,礼与?”孟子曰:“礼也。”曰:“嫂溺,则援之以手乎?”曰:“嫂溺不援,是豺狼也。男女授受不亲,礼也;嫂溺,援之以手者,权也。”(24)赵岐注,孙奭疏:《孟子注疏》,第241页。

孟子与淳于髡辩论“男女授受不亲”与“嫂溺援之以手”如何并存,在“嫂溺”的情境下,按照淳于髡的质疑,如果援手以救,则势必破坏“礼”的基本要求“男女授受不亲”,而“礼”是儒家所坚持的维系亲亲尊尊社会秩序的基本原则,具有普遍原则意义。孟子指出在这种情形下,必须要援之以手相救,反之就是非人的禽兽(豺狼)。“男女授受不亲”是礼,“嫂溺援之以手”则是权,孟子以“权”与“礼”对举,“权”在事实上起到了“反于礼”的效果。在这个案例中,“礼”就是普遍价值A,而“嫂溺援之以手”所依据的特殊价值B则是根植于人内心的先验道德。

孟子认为,“人皆有不忍人之心”是人发之于内在的道德情感,人对孺子将入于井而产生的不忍与恻隐之心,就是人面对“嫂溺”将产生的不忍与恻隐之心,这种先验善端是人与禽兽相异之“几希”者,“人由仁义行”而“非行仁义”(25)赵岐注,孙奭疏:《孟子注疏》,第264页。,正是由于仁义内在于心,人由心推而广之,故由仁义行。因此,“嫂溺援之以手”所依据的特殊价值B,就是孟子道性善的心性论,根源于人的心灵世界(26)杨海文:《激进权智与温和权慧——孟子经权观新论》,《中山大学学报(社会科学版)》2011年第4期,第115-137页。。在这里,“权”的结果是:依据作为人性善端的恻隐之仁,可以违反作为普遍社会秩序的“礼”。

第二个案例是“太王去邠”。《孟子·梁惠王下》载:“昔者大王居邠,狄人侵之。事之以皮币,不得免焉;事之以犬马,不得免焉。事之以珠玉,不得免焉。乃属其耆老而告之曰:‘狄人之所欲者,吾土地也。吾闻之也,君子不以其所以养人者害人,二三子何患乎无君,我将去之。’去邠,踰梁山,邑于岐山之下居焉。邠人曰:‘仁人也,不可失也。’从之者如归市。或曰:‘世守也,非身之所能为也。’效死勿去。君请择于斯二者。”(27)赵岐注,孙奭疏,《孟子注疏》第75页。

孟子为滕文公讲述“太王去邠”的故事,并提供了两种当小国受到大国攻伐时可以采取的选择,一是学习周太王“去国”,二是以死守卫世代所居之地。在赵岐《孟子注》中,指出:“太王去邠,权也;效死而守业,义也。义权不并,故曰择而处之也。”(28)赵岐注,孙奭疏:《孟子注疏》,第76页。“效死守业”是“守土”,即是保国保社稷,而“去国”则是“保民”。保社稷的价值与保民的价值出现冲突,尽管孟子没有正面做出判断,但他无疑赞赏周太王的选择。“太王去邠”,保社稷作为普遍认可的道德原则,“保民”就是“去土”行“权”的依据。行“权”所依据的最核心的政治道德就是“民为贵,社稷次之,君为轻”(29)赵岐注,孙奭疏:《孟子注疏》,第456页。,保民是孟子仁政的核心,是儒家政治伦理中最重要的道德。

从上述两个案例中,我们发现,孟子作为行“权”的依据的特殊价值B,一为人性之善端,一为保民之仁政,在孟子自己的伦理价值序列中,此二者均为高于其所“权”的“礼”或“保社稷”之价值。故在孟子这里,“权”行为的本质可以进一步表述为:

存在一种普遍价值A,一种特殊价值B,存在一种情境C,C情境无法满足普遍价值A,故C必须要援引特殊价值B,来打破普遍价值A的规定。且,作为行“权”依据的特殊价值B在道德原则体系中具有高于普遍价值A的特点。

因此我们可以得到,孟子论“权”,在诸多案例背后,建立了一个价值等级序列或价值体系,在这个价值序列或价值体系中,所有的伦理两难问题实际上都可以在这个价值序列中找到答案。从后文可以看到,不论是汉儒董仲舒,或宋儒程颐、朱熹,都是按照孟子的这种思路来继续讨论“权”的,其与孟子的差别,只是在于制定的价值序列或价值体系的差别。

(二)继承孟子:汉宋儒者将“权”论的价值对象纳入预设之道德体系

1.《公羊传》“祭仲知权”的伦理实质

孟子以“礼”与“权”对举,“礼”作为普遍原则,属于“经”的范畴,“经”是对普遍原则的概括与抽象,《公羊传》则首次提出“经权”对举的概念。“权者反于经,然后有善者也。”(30)何休解诂,徐彦疏:《春秋公羊传注疏》,北京:北京大学出版社,2000年版,第115页。“权”是形式上对“经”的否定,并在结果上达到“有善”,“有善”蕴涵了道德动机与功利后果的双重性。《公羊传》并没有止于这种双重性,而是进一步对“权”的对象与动机加以限定。“权之所设,舍死亡无所设。行权有道,自贬损以行权,不害人以行权。”(31)何休解诂,徐彦疏:《春秋公羊传注疏》,第115页。首先从“权”的对象看,仅仅当事件牵涉到生死时,才能“权”;而从“权”的动机看,行为主体必须坚持“自贬损、不害人”的道德原则(32)这里可能蕴涵着一种价值之“权”:在一般情境下,生的价值可以作为行“权”的依据;但当生的价值与不害人的道德原则发生冲突时,那么不害人的价值则高于生的价值,行为人不能够害人以求生避死。。

从《公羊传》“祭仲知权”事件,可以看出《公羊传》对其自身所设定的行“权”原则的应用。“祭仲不从其言,则君必死、国必亡;从其言,则君可以生易死,国可以存易亡。……古人之有权者,祭仲之权是也。”(33)何休解诂,徐彦疏:《春秋公羊传注疏》,第114-115页。臣子不得放逐君主是君臣大义,是儒家政治秩序的普遍原则。当君臣大义与君之生死、国之存亡之间产生冲突,祭仲选择存君救国而违反君臣大义。《公羊传》赞许祭仲知权,也就是承认存君救国作为伦理原则,高于君臣大义。宋儒将《公羊传》的“权”论总结为“反经合道为权”,这个“道”,就是儒家伦理的最高原则,是构建的道德原则序列得以成立的依据,作为经、权的共同原则“统摄经权”而存在,由此将“权”放置在一个由“道”构建的儒家道德伦理秩序中。

《公羊传》对存君救国与君臣大义的伦理排序,实际上将可能导致后世之乱臣贼子以行权救国的名义弑君夺位的后果。董仲舒也意识到这个问题,故没有采取《公羊传》的解释,而是转换成一种新的伦理冲突来构成“祭仲行权”的依据,以避开君臣大义的问题。

2.董仲舒援天道以行“权”

董仲舒作为汉代第一位公羊学大师,他在《公羊传》基础上,对行“权”的动机做出更严格的限制,为“权”论构建了一套以天道作为最高原则、以人性为基本依据的价值体系,这个体系与《春秋》“上揆诸天道,下质诸人情”(34)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年版,第2515页。的解释框架相对应,在这个体系内,重新安排了行“权”的不同道德原则在价值序列中的位置。

在重新构筑行“权”的伦理秩序上,董仲舒首先对“祭仲行权”的伦理依据进行了重新解释。他认为祭仲事件的伦理冲突本质是:郑忽与郑突兄弟的君位之争,君位的价值与兄弟伦理的价值发生冲突,祭仲指导郑忽选择了兄弟伦理而放弃君位。董仲舒避开了祭仲对君臣大义这一儒家普遍原则的破坏,而将伦理冲突转移到兄弟之血缘亲情中(35)这种冲突的转移,与孟子论周公诛管叔是一致的,孟子之所以坚持认为周公为兄管叔为弟,而不理会其他说法,是因为这是兄弟亲亲的基本原则。。兄弟亲亲孝悌的伦理价值,高于君位的价值(36)董仲舒对君主之位的伦理要求并不严格,在他看来,尽管在位之君主具有对君位的优先权,但君主的兄弟如果为君,也具有道义上的合理性。。

其次,董仲舒通过对“逢丑父不知权”的论证,来构建行“权”的天道依据。逢丑父代君而死(37)《公羊传·成公二年》:鲁成公二年齐晋鞍之战中,齐顷公的车右逢丑父为了救其君,自己伪装成齐顷公并坐在齐顷公的位置上,为晋所获,最终代君被杀。《公羊传》本身没有对逢丑父的行为作出评价。,人们认为他尽管是采取欺骗的手段,但这种忠诚理应与祭仲一样获得知权的称赞。董仲舒认为,逢丑父事件的伦理冲突本质是:齐顷公生命的伦理价值与至正的伦理价值之间的冲突(38)董仲舒对这个案例的描述比较曲折,逢丑父救其君虽合乎君臣之义,但由此却导致其君以违礼苟活的受辱之身祭祀宗庙,董仲舒认为苟活之君主在道义的层面就已经不再是君主,以非君主之身祭祀先君,属于更严重的“违礼”,故其根本层面的动机是错误的,其君死国的价值大于其苟活的价值。,正的价值高于生的价值,而逢丑父救君却导致齐顷公选择生而放弃“正”,因此逢丑父不知权。逢丑父杀身而救其君身与祭仲违礼而存君救国,二者只是具有后果上的相似性,其根本动机截然不同。祭仲“先枉而后正”,逢丑父“先正而后枉”,所“后”者是其根本动机。尽管祭仲手段不正,其根本动机是保全兄弟伦理;从表面上看,逢丑父与祭仲一样,使用不正当的手段,以达到忠君的结果,这也是人们认为逢丑父应当被认为知权的原因。然而逢丑父的根本动机应当是:使身正之君居至正之位。而逢丑父在根本动机上没有满足这一点。

“至正”对于君主而言何以具有高于生命的价值?董仲舒将这种依据上溯到天道之正,“春秋之序辞也,置王于春正之间,非曰上奉天施而下正人,然后可以为王也云尔”(39)董仲舒著,苏舆注:《春秋繁露义证》,北京:中华书局1992年,第60页。,君主“正身”的伦理要求依据来自于天,故居君之位,非至正之人不能当之。董仲舒继承了孟子“权”论中,当否定一个普遍价值时,应当依据另一个更高的价值的观念,并且对“权”的动机提出要求,必须以根本动机或根本出发点作为道义的判断标准。

3.宋儒以天理为核心的解决

宋儒以程颐为代表,反对《公羊传》“反经”的表达。“《公羊》以‘反经合道’为权,伊川以为非。”(40)朱熹:《朱子语类》,北京:中华书局,1985年版,第990页。程颐反对的原因,在于“反经”将导致“经”作为道德原则的普遍适用性的缺失,从而“权”成为谋求私利的借口与手段而流于变诈或权术,程颐谓:“论事须著用权。古今多错用权字,才说权,便是变诈或权术。不知权只是经所不及者,权量轻重,使之合义,才合义,便是经也。今人说权不是经,便是经也。权只是称锤,称量轻重。”(41)程颢、程颐:《二程集》,第234页。程颐认为“权便是经”,权量轻重必须合义,而一旦合义,那么权也就是经。程颐这里,实际上发生了概念内涵的转换。首先,程颐使用的“经”的概念内涵不同于汉儒所谓“经”,程颐所谓“经”,训为“常”,是一个具有普遍抽象意义的价值总纲,是指一切具有普遍性、恒常不变性意义的价值总则,或者说是一个“大写”的“经”,而《公羊传》“权者反于经”之“经”含义是一个具体的价值原则。比如孟子以“礼权”相对,“礼”就是《公羊》所谓“经”的一个具体呈现。其次,“权”必须依靠普遍价值“义”方能行,因此此时的“权”便具有了普遍价值的意义,“权”便是“经”。第三,“合义之权”是“经”对无数具体事物的应用,是对“大写”的“经”这一价值总则的呈现。程颐的这种概念转换,实际上使“经”具有了“理”的含义,成为一种固定的、抽象的、普遍而无处不在的价值,这可以将此称为“经”的“理”化,从而“权”也获得了“理”的性质,成为道德原则的一个范畴。程颐在讨论其他问题时曾指出:“由经穷理。”(42)程颢、程颐:《二程集》,第158页。又指出:“中者,只是不偏,偏则不是中。庸只是常。犹言中者是大中也,庸者是定理也。定理者,天下不易之理也,是经也。”(43)程颢、程颐:《二程集》,第160页。由此,程颐所谓“经”与“理”在概念上就存在一定的关系。

朱熹意识到程颐“经、权”无别表达得不安,他多次强调“经、权”不能全无分别,“经自经,权自权。但经有不可行处,而至于用权,此权所以合经也”(44)朱熹:《朱子语类》,第987页。,“若平看,反经亦未为不是。……虽然反经,却自合道理。但反经而不合道理,则不可。若合道理,亦何害于经乎!”(45)朱熹:《朱子语类》,第990页。这是在《公羊传》的意义上表达“经、权”关系,“反经合道以为权”,承认“经”是一种普遍的价值原则,但并非具有永恒恰当性的价值总纲。但另一方面,他又不愿放弃“经”作为“永恒价值”的用法,他又说:“伊川以为权便是经。某以为反经而合于道,乃所以为经。”(46)朱熹:《朱子语类》,第988-989页。“经是已定之权,权是未定之经。”(47)朱熹:《朱子语类》,第989页。以“已定”“未定”来区别经权,本质上仍然是将“经权”等同到程颐所谓“经”的概念中。

三、智识取向:儒家“权”论的第二种路径

前文引言中指出,孔子“可与立,未可与权”蕴涵了两种不同的发展路径,自汉儒到宋儒,皆顺着道德的路径,将“权”限制在其所构建的伦理价值体系之内;而规定行“权”主体智识的路径则没有得到发展。朱熹曾指出:“所谓经,众人与学者皆能循之;至于权,则非圣贤不能行也。”(48)朱熹:《朱子语类》,第989页。尽管作为行权主体的“圣贤”本身蕴涵着其智识的优越,但朱熹并没有明确指出这一点,他仍然在“涵养本原”的道德层面立论,认为达到道德的澄明境界,则自然知权(49)朱熹:《朱子语类》,第988页。。

到清儒戴震,一改汉宋儒者对“经权”问题的讨论思路,他取消“经权”概念的对举,将“权”独立地作为问题提出来,剥除“权”概念被赋予的道德意涵,从智识的角度进行讨论,学者指出:“《孟子字义疏证》末尾处‘权’论的展开,乃是其反理学‘实学’方法论的必然走向。这一过程,也反映了戴震重视知行的‘智识’主义和行为主义思想特质。”(50)王明兵:《戴震反理学的“实学”方法论与其“权”论取向》,《求是学刊》2012年第6期,第149页。

戴震首先明确指出只有“尽智”才能分辨事物之轻重,从而知“轻重之变”。“权,所以别轻重也。凡此重彼轻,千古不易者,常也,常则显然共见其千古不易之重轻;而重者于是乎轻,轻者于是乎重,变也,变则非智之尽,能辨察事情而准,不足以知之。”(51)戴震:《孟子字义疏证》,第52页。这句话蕴涵着以下三层意思:第一,事物有轻重的区别,在通常的情形下,轻为轻,重为重;第二,在特殊的情形下,事物之轻重可能发生转换,是为“变”;第三,察“变”需要依靠主体的智慧,依据对事物自身的分辨、考察,从而判断其实际的轻重,是为“权”。由此可以看到,在这一“权”的过程中,有两个重要因素:一是“权”的对象,即事物自身轻重的变化,二是“权”的主体具有能够认知这种变化的智慧。戴震论“权”的重点,就在于行为主体如何具有这种“认知”,也即是“明知”。

他认为,“明知”的方法就是“去蔽”。“去蔽”是宋明理学中的概念,宋儒认为常人之天理为人欲所遮蔽,故不能获得至善的道德人格,“去蔽”就是去除人欲之私,以获得天理澄明。戴震反对宋儒以人欲为“蔽”,指出“蔽”的主体是“心知”,是智之不明、不能辨明是非轻重。一旦“去蔽”而“明知”,就可以“别轻重”,从而行“权”,他一再申明:“权,所以别轻重,谓心之明,至于辨察事物而准。”(52)戴震:《孟子字义疏证》,第57页。将“权”收摄到“心之明”,强调人的智识、思考与判断能力。戴震认为当“天理”的裁度一旦以人心为准时,所谓“理”也就变成了一己之私的“意见”,不再具有“公”的内涵,失去了普遍的道德约束力。而“权”恰恰相反,“权”是智识的,以事物自身为准度,具有客观性,故而具有独立于人心的公共意义。戴震将“权”从道德伦理的讨论中,转至智识上的讨论,从而“权”从汉宋儒者所构建的道德体系中解放出来。

“权”在本质上是一个行为选择问题,以其对某种普遍原则的否定而言,它确实是对这种既定秩序的破坏,如果不对否定行为所依据的原则进行严格规定,那么确实将导向“权术、诡谲”,因此汉宋儒学努力的方向都是围绕此所依据的后一种原则的规定而展开。而戴震回到智识上,将实践问题转化为认知问题,然而知识无法解决道德,尽管戴震暗藏了一个“由智达德”的进路,但是这种进路的成立是令人怀疑的。

四、汉宋儒者“经权”思想结构的一致性及其对“权”的消解

自孟子以来,儒家“权”论的主流取向是以道德为核心,在构建的道德体系或道德秩序中,每一种伦理或价值都有其固定的位置,从而消解了由“权”所带来的价值冲突或伦理两难(53)比如:对于产生冲突的价值甲和乙,在思想家个人或某一时代共同认可的道德系统M内,假设存在轻重既定的价值序列a、b、c、d……因此,在系统M内,看起来冲突的甲和乙实际上并不具有真正的冲突。。本文接下来将通过对汉宋儒家“权”论思想结构的分析,讨论《公羊传》“权者反于经”与宋儒程颐“经便是权”看似相反的表达背后的内在一致性,以及他们通过将“权”的行为理性特征转化为一个确定的价值体系特征,最终导致“权”的消解。

(一)汉宋儒者论经权关系的思想结构具有一致性

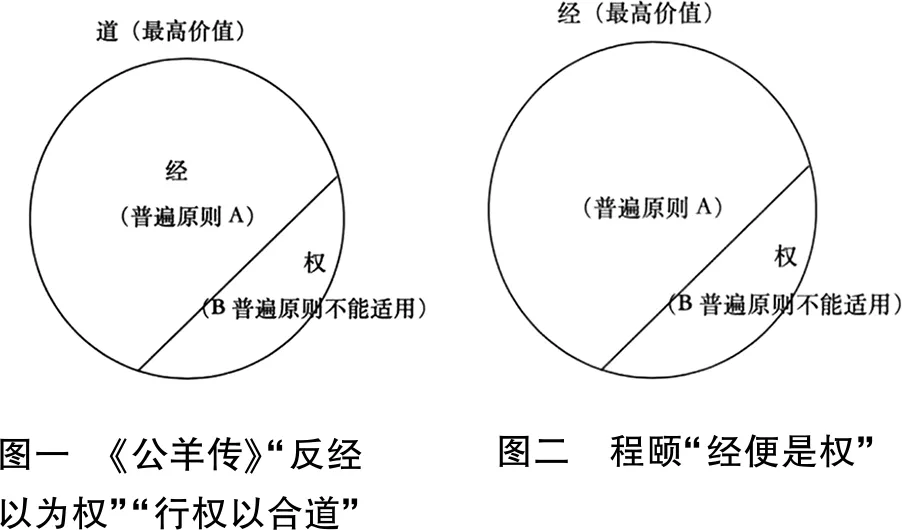

程颐、朱熹对“经权”概念的重新界定,导致其“经便是权”的判断与《公羊传》“权者反于经”截然相反,但在实质上,二者的思想结构是一致的。如前文所论,宋儒对“经”的概念内涵做出了转换,其“经”的概念与汉儒之“经”本质上属于不同层次的概念。汉儒“反经以为权”“行权以合道”,以及宋儒“经便是权”的思想结构如下图所示:

图一 《公羊传》“反经以为权”“行权以合道”图二 程颐“经便是权”

在这两个结构图中,如果我们暂且不考虑其所使用的“道”或“经”的概念,那么很明显就可以看出“权”在这两个思想结构中的一致性。在此二者的思想结构中,存在普遍原则A,以及不能适用普遍原则A的具体情境B,故需要用“权”,“权”是对普遍情境A的否定。在图一《公羊传》中,普遍价值A称为“经”,“权”的否定称为“反经”,“经”与“权”最终都根植于作为最高价值的“道”。在图二程颐那里,取消了“道”的概念,将“经”的概念替代“道”而成为最高价值,故“权”虽违反普遍价值A,但最终合于作为最高价值的“经”,是为“(权)才合义,便是经”。因此,汉宋儒者之间“经权”关系真正的差异就在于作为最高价值的概念的差异,汉儒以“道”作为最高价值,从而以道统摄“经权”;程颐将“经”的概念上升到最高价值层面,故谓“权便是经”。

因此,程颐的概念转换使“经”具有了最高原则的天道、天理内涵,“反经合道以为权”与“权便是经”之间的区别只是概念使用上的,其思想结构实质上是一致的。这种概念转换的实质,则在于理学的兴起。在《公羊传》或董仲舒,作为永恒价值与原则的道指向天,而在理学时代,确定了“理”作为宇宙人间的永恒本体,“经”代表着“理”在人间的永恒不变的伦理秩序,从而具有最高原则的性质。

(二)汉宋儒者的“权”论将导致“权”的消解

不论是《公羊传》“反经合道以为权”,董仲舒“援天道以摄经权”,还是宋儒“经便是权”,他们在实质上,将“权”作为面对价值冲突选择的行为理性,转化为了对道德原则与价值秩序本身的讨论。

“权”作为行为,概念本身蕴涵着“变”,韦政通《中国哲学辞典》“权”字条,第一义取“通权达变”(54)韦政通:《中国哲学辞典》,北京:世界图书出版公司,1993年版,第803页。,这是十分准确的,“经权”就是“经礼”与“变礼”的区分,“变礼”就是“权”(55)董仲舒著,苏舆注:《春秋繁露义证》,第72-73页。。就“权”面对价值冲突时,以一种价值为依据否定另一种价值的“否定”行为本身而言,它就是对这另一种价值的破坏,因此如果没有后一种价值的约束,确实将招致已有的伦理秩序的破坏。因此汉儒在讨论中,把主要的精力放在对作为依据的后一种价值的约束上,《公羊传》“反经合道以为权”,“权”必须置于“道”的约束中;在董仲舒那里,最终建立起以天道为最高原则与标准的伦理道德体系。

董仲舒将“权”限定在“可以然之域”,并以此对《公羊传》“反经”的表达可能引起的困惑加以限定:“夫权虽反经,亦必在可以然之域。不在可以然之域,故虽死亡,终弗为也。”(56)董仲舒著,苏舆注:《春秋繁露义证》,第79页。“可以然之域”,即仍然符合“道”的要求,如立君以父子兄弟之不宜立者,即为“可以然之域”。董仲舒以“不可以然之域”为“大德”,“可以然之域”为“小德”,“大德”可以说是更重的价值,是不可以“权”、不可以破坏的;“小德”则是较轻的价值,依据其他价值来行“权”使“小德”有所出入是可以的,《论语》子夏曰:“大德不逾闲,小德出入可也。”(57)何晏注,邢昺疏:《论语注疏》,第294页。“大德”“小德”的概念实际上是在“权”对价值加以衡量之前,就已经确定了道德价值的排列顺序,在一个已经构建好的道德价值序列中,所有的价值都具有了其固定的顺序,“权”实际上就被取消了“衡量”的行为特征。董仲舒对行“权”所依据价值的讨论,将“权”的问题变成价值排序问题,使“权”在解决价值冲突中的作用,被其所构建的以天道为核心的道德体系瓦解了。

以程颐为代表的宋儒“权便是经”的表达将“经权”概念统一起来,从“权”所面临的价值冲突看,这种统一的实质是用一个更高的概念弥合了两种价值的冲突,而冲突本身并没有得到解决。如此则“权”不再具有解决价值冲突的能力。那么,宋儒本身将如何解决伦理冲突?实际上,宋儒的方式也是构建出一个伦理价值自身有其固定的排序,因此既不需要“权衡”,也不需要“权变”。宋儒的这种固定排序的依据,也就是天理所揭示的事物的固有次序。所以程朱之论,程朱将经、权统一,与其说是取消了“权”的价值,不如说是在宋儒的理论系统中,没有“权”的存在位置。权本身的价值就是在于向行为主体提供解决伦理两难问题的实践理性,这种实践理性是在道义论中允许后果与功利主义的考量,而程朱将之统一于道德范围内,就实质上抹杀了“权”的存在必要性。正如学者所指出:“(程颐)通过经权同一性的论证,试图克服汉儒‘反经合道’说只见经权对立不见其统一的片面性,消解二者间的紧张和冲突,有其合理因素。然而,这种同一性是只见同一不见对立的绝对同一性,甚至把权直接等同于经,消解权的相对独立性和存在的价值。”(58)岳天雷:《程颐“权便是经”思想研究综述》,《商丘师范学院学报》2016年第10期,第40页。

因此,尽管自孟子以来,汉宋儒者都重视“权”的问题,纷纷努力对“权”加以道德的限制,从而防止“权”被滥用,导致“权术、诡谲”的泛滥,但他们没有意识到,这种将“权”纳入某种确定的道德体系的做法,如董仲舒以天道为核心的道德体系,或宋儒以天理为核心的道德体系,在实质上损害了行“权”主体的独立自主性,“权”在实践中的灵活性丧失,从而导致价值的僵化,最终出现“以理杀人”的控诉。关于价值冲突或伦理两难,赵汀阳认为,伦理两难不是一个真正的问题,“伦理两难并非逻辑悖论,因此必定存在着某种具体的理性解法”(59)赵汀阳:《有轨电车的道德分叉》,《哲学研究》2015年第5期,第96页。。贾新奇则进一步指出:“在不同道德准则发生冲突的情况下, 道德权变要求人们发挥主观能动性, 对于不同行为的道德价值进行随机判断,而道德体系本身事先并没有给出明确答案。假如道德体系已经给出了明确答案, 即对不同道德准则之间的关系已做出规定, 那么所谓的冲突就是虚假的冲突, 人们也不需要做什么权变。”(60)贾新奇:《论道德权变的特征与类型——兼评对待道德权变问题的几种态度和方法》,《道德与文明》2003年第4期,第18页。汉儒和宋儒实际上都确立了一个固定的伦理价值顺序或秩序,故而所谓“权衡”就没有实质的意义,“权”没有本质的独立性。

结论

儒家“权”论所指向的根本问题并不是伦理两难问题,伦理两难在任何一种道德体系之下,实际上都具有确定的答案,比如传统社会经典的伦理两难“忠孝”问题,在确定的社会秩序中,是有其固定答案的。在孟子那里,由于儒家伦理秩序仍然处于建立期,所以孟子对伦理两难的讨论,其实际作用正是构建儒家伦理,这一儒家伦理体系经汉代“独尊儒术”而成为中国传统社会的基本伦理结构,因此孟子的伦理两难,也就实际有了确定答案。在不同社会或不同思想家那里,关于伦理价值的轻重并不完全相同,比如孟子与董仲舒,都有重民轻君的伦理倾向,而宋儒则承认君具有最高伦理地位。但这种差别,并不影响某个伦理体系之内伦理秩序的确定性,从而使“权”的行为没有实际的独立性。因此,“权”的根本问题应当是,在生活实践中,道德的灵活性与道德的秩序性如何兼容?孔子对管仲的讨论,就显示出对这种灵活性的应用。也许,对这种“灵活性”的要求最终还是回到对其依据的限制上。现时代正处于一个道德的迷茫时代,“权变”畅行,人们依据一己之私利就可以谈“权”,“权”失去了至高至上价值原则的约束。也许目前的办法是,我们在汉宋儒者采取的方法基础上,构建属于现今时代的、经过全体公民共同讨论与认可的、符合人类公义的伦理道德与价值秩序,从而避免“权术、诡谲”的泛滥,同时也避免“以理杀人”的出现。