蒙古国的基督教遗存:简介与新进展

[蒙古]宝乐日玛·乌云其木格 撰 殷小平 译

一、引言

本文讨论的这个主题并不太受关注,一直到20世纪90年代才出现专门的研究论著,在此之前,仅是有一些论文略微提及。早在20世纪初,俄国探险家、旅行家波塔宁(G.N.Potanin)在穿越蒙古国西部时曾提到一块石碑。

据他记载: “这个石碑旁边有一些木建筑,当地人每次经过时,都要下马来敬拜它。”(1)Г.Н.Потанинымь, Очерки Северо-Западной Монголий, Выпуск 1., 1881, стр 72-73.这则记录说的是达彦巴特尔石人像(Stone statue of Dayan Baatar),它发现于今天的巴彦乌列盖省(Bayan-Ulgii Aimag)。

尔后,蒙古著名考古学家纳·色日奥德扎布(N.Ser-Odjav)提到:“第一块出土于蒙古西部边境地区的石碑,与中亚发现的十字架碑刻属于同一时期,这块石碑似乎表明,基督教曾在突厥人当中传播。”这段引文摘自其1970年的著作。(2)[蒙古]色日奥德扎布:《古代突厥人》,乌兰巴托,1970年。

2003年,宝力德巴特尔·云登巴特博士(Boldbaatar Yundenbat) 发表了题为《三方景教碑刻》的论文,辑录了蒙古人信仰基督教这一段特殊历史的考古资料。作为一篇介绍性的文章,有较大的参考价值。(3)[蒙古]宝力德巴特尔·云登巴特:《三方景教碑刻》,载《蒙古人类学、考古学和民族学杂志》(蒙古国立大学人类学与考古学系主办),210 (19),2003年,第103—110页。

2006年,韩国Lee Junggi博士策划了一个新项目“蒙古国景教遗存”,由韩国KBS纪录片摄制组、蒙古Sword Production摄制组与历史学者宝乐日玛·乌云其木格(本文作者)合作。这次考察之旅很好地整理和记录了蒙古境内有关基督教历史的考古碑刻,项目组拍摄大量精彩照片,还出版一些简短的研究性论文。其中一个专题是蒙古国立大学的额尔登巴特·乌兰巴雅尔博士(Erdenebat Ulambayar)编写的《中古时期蒙古基督教简史》 (2009)。这本专著可谓研究蒙古基督教考古发现的最新论文汇编。(4)[蒙古]额尔登巴特·乌兰巴雅尔:《中古时期蒙古基督教简史》,收入“田清波蒙古学研究丛书”,乌兰巴托, 2009年。

2016年, 笔者的专著《中亚基督教简史》出版,书中收录了三方基督教碑刻的研究论文。(5)[蒙古] 宝乐日玛·乌云其木格:《中亚基督教简史》,乌兰巴托, 2016/2017年。以这本书的研究为框架,启动了一个基督教考察的新项目(2017—2019),项目组在2019年发行了纪录片《寻找圣书》(InSearchofSacredBook)。

除了上述基督教碑刻,本文还将介绍蒙古新出土的一些考古遗存与遗物,包括:(1)4块铭文碑刻,其中包括2方古叙利亚文碑刻、1方汉文碑刻,出土地点为乌兰陶勒盖( Ulaan Tolgoi);一块古突厥铭文碑刻,出土地点为苏吉达坂。(2)2块刻有十字架的岩石,包括巴彦洪戈尔省(Bayankhongor Aimag)的达干巨石(Daagan Chuluu)和后杭爱省(Arkhangai Aimag)的十字架岩刻。(3)2座墓葬出土文物,包括南戈壁省(Ömnögovi Aimag)的Ikh Uvgun墓(出土了1个白色十字架)和东方省(Dornod Aimag)查干楚鲁特第17号墓(出土了1个刻有13个十字架图案的银杯)。(4)4个金属十字器,包括蒙古科学院考古研究所收藏的铜十字、中戈壁省(Dundgovi Aimag)地方博物馆的铜十字和苏赫巴托尔省(Sükhbaatar Aimag)出土的铜十字。(5)刻有鸟形十字的达彦巴特尔石人像,以及10余件重要的基督教遗物,包括哈剌和林(Kharkhorum)1处疑为教堂的基督教遗址。(6)[蒙古]额尔登巴特·乌兰巴雅尔:《哈剌和林:蒙古古都》,乌兰巴托,2018年。

二、乌兰陶勒盖出土的两方古叙利亚语和一方汉语碑刻

这3块石刻发现于距科布多省(Khovd Aimag)蒙赫海尔汗苏木(Munkhairkhan Soum)约33公里外的地方。该地区被称为乌兰陶勒盖(意为“红色巨石”),因为它有一个用红色石头堆砌而成的奇特头像。1988年,考古学家巴雅尔博士(D.Bayar)和沃依托夫(V.E.Voitov)在一位当地医生的帮助下,最早发现并记录了这块红色岩石上的叙利亚语铭文。巴雅尔在1990年发表的《蒙古西部新发现的古代碑铭》一文中提到,“此碑位于乃蛮部的领地,从十字架图案推测,它应当属于基督教徒镌刻之物。”(7)[蒙古] 巴雅尔(Dovdoi Bayar):《蒙古西部新发现的古代碑铭》,载《科学与生活杂志》, 1990(6), 乌兰巴托,第37—40页。

考古学家宝力德巴特尔·云登巴特辨认了部分铭文,指出: “如果将这些字母及其书写形式与其他地区的出土资料进行比对,可以确定这是一种流行于6到15世纪中亚景教徒中的古叙利亚文。”(8)[蒙古]宝乐日玛·乌云其木格:《中亚基督教简史》,第46页。

这些碑铭在出土27年之后才被完全释读。乌兰陶勒盖碑刻大体包括了好几处出土铭文。三处可释读的铭文见诸于岩石末端。大泽隆、库恩德夫·古尼(Lkundev Guunii)、齐藤茂雄和高桥英海2015年发表的研究报告中,刊布了完整释文。(9)Takashi Osawa, Guunii Lkhundev, Shigeo Saito, Hidemi Takahashi,Project report, As the Mountain Surround Jerusalem: Two Syriac Inscriptions at Ulaan Tolgoi (Doloonnuur) in Western Mongolia,2015.

(1)汉文铭文(图 1), 120×72 厘米,计有六行漫漶难辨的铭文。(10)Takashi Osawa, Guunii Lkhundev, Shigeo Saito, Hidemi Takahashi,Project report, As the Mountain Surround Jerusalem: Two Syriac Inscriptions at Ulaan Tolgoi (Doloonnuur) in Western Mongolia, p.193.记有:“大德二年六月十八日”(即1298年7月28日);“王文”,应该是人名;“高唐王”(音译)“征战”等字样,说明铭文与高唐王的一次军事行动有关。

(2)第一块古叙利亚文碑铭 (图 2),与汉文碑铭刻于同一块岩石。叙语铭文起于汉语铭文右侧约30厘米处,竖向书写,铭文前两行长72厘米和78厘米,末行长约30厘米。在离地面约48厘米高处,以一段《诗篇》(68:5)文字结尾:“神居住的地方是神圣的。希腊纪年第1609年(1298)”。(11)Takashi Osawa, Guunii Lkhundev, Shigeo Saito, Hidemi Takahashi,Project report, As the Mountain Surround Jerusalem: Two Syriac Inscriptions at Ulaan Tolgoi (Doloonnuur) in Western Mongolia, p.193.在铭文中间几行上方偏右的位置,刻了一个16 × 8 厘米的十字架。在首行中部靠右的位置,似乎还有另一个同样大小的十字架的刻痕。

(3)第二块古叙利亚语铭文(图 3),位于前两处铭文出土地点以南约11米处的一个斜坡,具体位置是在一块大约高5.30米的三角形巨石的左下角。这块巨石十分显眼,完全没有被附近的岩石堆遮挡。叙利亚语铭文垂直书写在一块120厘米见方的正方形区域内,其表面已被磨掉,看起来比周围的岩石表层更白。铭文最后一行现已遗失,题写内容为《诗篇》(125:2):“众山怎样围绕耶路撒冷,耶和华也照样围绕他的百姓,[从今时直到永远]。”(12)Takashi Osawa, Guunii Lkhundev, Shigeo Saito, Hidemi Takahashi,Project report, As the Mountain Surround Jerusalem: Two Syriac Inscriptions at Ulaan Tolgoi (Doloonnuur) in Western Mongolia, pp.194-195.

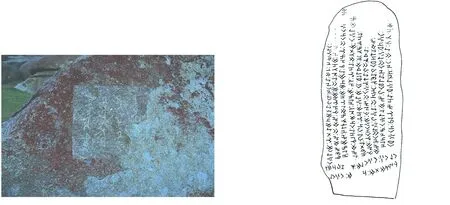

图3 乌兰陶勒盖叙利亚文碑铭之二, 蒙古科布多省蒙赫海尔汗苏木。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年) 图4 《苏吉碑》铭文, 出土地点为蒙古布尔干省赛罕苏木。(图片来源http://atalarmirasi.org/34-suuzhiyn-bitiktasy)

三、苏吉达坂出土的古突厥语铭文(图 4)

这些铭文是一百多年前发现的,可惜迄今没有人再看过它。首位发现此碑铭的学者是芬兰著名考古学家兰司铁(Gustav John Ramstedt)。(13)Gustav John Ramstedt,Seven Journeys Eastward 1892-1912, translated from the Swedish, edited by J.R.Krueger, Bloomington, 1978.他提供了关于这些突厥铭文的第一手资料。它的位置是明确的,在今天蒙古布尔干省(Bulgan Aimag)赛罕苏木(Saikhan Soum)的纳木山。兰司铁记述了他发现《苏吉碑》的地点。据其记载,他是在20世纪初穿越土谢图汗部札萨克和硕亲王杭达多尔济辖区的旅程中发现它的。兰司铁曾三次访问蒙古。第一次是1889年,第二次是1909年,最后一次是1912年。《苏吉碑》位于土谢图汗部的北部边界。蒙古学者宝力德(L.Bold)认为:“石碑主人是一位生活于公元840到960年的回鹘贵族,它竖立于色楞格河的北面,大致方位应该是在今布尔干省塞罕县的苏吉达坂。”(14)[蒙古]宝力德(Luvsandorj Bold):《蒙古人民共和国出土碑铭研究》,乌兰巴托,1990年,第87页。自那以后,人们多次寻找,都没能找到它。一般认为,兰司铁在碑上发现的铭文可以断代到公元9世纪。兰司铁无疑是第一位释读这些突厥铭文的学者。后来,俄国学者雅达罗夫(G.I.Aydarov)和马洛夫(S.E.Malov)把它从突厥语译成俄语,(15)Г.Айдаров, Язык Орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века, Алма-Ата., 1971; С.Е.Малов, Енисейская письменность тюрков, Москва-Ленинград, 1952.宝力德则把它们从俄语转写成蒙古语。

以下为突厥语转写:

参见http://atalarmirasi.org/34-suuzhiyn-bitiktasy

雅达罗夫将它从突厥语转写成俄语,如下:

1.Уйгурскую землю я, Яглакар хан ата, пришел

2.Я-сын кырказа, я-Бойла Кутлуг ярган.

3.Я-огя-Буюрук Кутлуг бага таркана.

4.Слух обо мне разнесся от весхода до закода солнца.

5.Я был богат.У меня было десять загонов и скота без счета.

6.У меня было семь младших братьев, трое сыновей и три дочери.Я женил свойх сыновой.

7.Свойх дочерей выдал замуж без выкуна.Своему учителю я дал сто человек и стошку.

8.Я видал своих племянников и внуков, теперь я умер.

9.Моя сын, будь как мой учитель, слуши хану, лушайся.

10.Мой старший сын ...ушел.

11.Я не видел ...сына ...(16)Г.Айдаров, Язык Орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века, стр.353-354.

笔者将它从俄语转写为英语,相关转写与释义如下:

(1) In Uighur land I, Yaglagar Khan Ata (father), had come.我,雅合拉卡尔 · 汗·阿塔(父亲)(17)首句yaylaqar qhan ata,白玉冬认为yaylaqar qhan为“药罗葛汗”,Ata为动词Ta的副动词形式,意为“射击、投掷、抛弃”;李经纬先生认为Ta为名词,yaylaqar qhan ata为碑刻主人姓名。蒙古学者宝力德认为Ta是名词,本文作者宝乐日玛也持同样观点,故此处译文参考李经纬先生译文,译为“雅合拉卡尔 · 汗·阿塔”。参见李经纬:《突厥如尼文〈苏吉碑〉译释》,载《新疆大学学报》(哲学社会科学版)1982年第2期,第113—117页;白玉冬:《〈苏吉碑〉纪年及其记录的“十姓回鹘”》,载《西域研究》2013年第3期,第106—115页。——译注,来到了回鹘人之地。

(2) I am the son of Kyurk Az, i-Boilo Kutluk Yargan.我是黠戛斯人之子,我是裴罗·骨咄禄·雅尔汉。

(3) I am-a wise-Kutluk Buyruk minor tarkhan (title).我是博学的莫贺·达干的执令官(官号)

(4) My name is well known (all over the world), from the rising to the setting of sun.我的名声传遍(整个世界),从日出处直到日落处。

(5)I was wealthy, I owned ten pastures and numerous horses.我是富有的,我有十所畜厩,牲畜无数 。

(6) I had seven brothers, three sons and three daughters.My sons got married.。我有七个弟弟、三个儿子和 三个女儿。我的儿子都成家了。

(7) My daughters got married without betrothal gifts.To my preacher (Mar), I gave a hundred men and the land.我的女儿们出嫁时没有嫁妆。我把一百个人和土地,献给我(尊敬的)师傅。

(10)My oldest son ...gone.我的长子去了。

(11)I could not see ...son (my)我没有看到……(我的)儿子(们) 。

《苏吉碑》铭文还可以进一步讨论。有一些问题很有趣,值得继续关注。首先是第二行铭文 “我乃黠戛斯人之子,我是裴罗·骨咄禄”。此碑从一开始就追溯到回鹘汗国(740—840)时期,但第二行里他自称是“黠戛斯人之子”。奥尔昆(H.N.Orkun) 、马洛夫、 祖耶沃(A.Zuev)、谢尔盖·G·克里亚什托尔内(S.G.Klyashtornyi)、马拉齐(Ugo Marazzii)等学者,在兰司铁释读基础上展开相关研究,认为这是为纪念黠戛斯人而竖立的石碑。其次,是第7行和第9行中的“Mar”(意为“主教”或“教师”)的使用。“Mar”一词一般指东方教会的主教。从突厥语转写为俄语后,写作мар(мармянча),意思是东方教会的主教。

四、刻有十字架的达干巨石(图 5)

图5 达干巨石,蒙古巴彦洪戈尔省巴彦布拉格苏木。 图6 十字架岩刻,蒙古后杭爱省额尔德尼曼达勒苏木。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年)

有关蒙古早期基督教史的另一处遗存是一块刻有十字架图案的岩石。 这块岩石发现于巴彦洪戈尔省巴彦布拉格苏木(Bayanbulag soum)7公里外一个被称为红色高地的山麓。本地人称它“达干楚鲁”,Daagan指“两岁龄的马”,chuluu的意思是“石头”。

宝力德巴特尔的论文最早提到这块石碑。他指出:“根据当地人的说法,石碑的名字自然跟马匹联系在一起。长期以来,当地人就很爱聚集于此在传统节日举办赛马活动。”(20)[蒙古]宝力德巴特尔:《三方景教碑刻》,第107页。但从历史年代学的角度看,则不是那么回事。宝力德巴特尔称:“(这块)石头其实是蒙古帝国兴起以前乃蛮部(12—13世纪)之物。”(21)[蒙古]宝力德巴特尔:《三方景教碑刻》,第109页。

石碑的外观:花岗岩,高1.65米,长2.5米,宽0.5米。在石碑的正面和右面有许多圆形孔洞,石碑正面的中心位置是一个一目了然的对称的十字架。首先,方形十字架居于石碑的中心位置,四臂的大小长短都相等。十字架长约40厘米,位置靠上,离岩石顶端只有10厘米。十字架的四臂顶端有圆形铃铛装饰图案,大小约有5-6厘米。其次,石碑上发现的大量圆形孔洞,数量有100个不等。其中有80个分布在西南面,孔洞的直径目测在3.5到4厘米。最后,石碑上清晰的十字架图像已经在岁月中逐年风化,其中某些部位已完全不可辨认。如果把2006年和1996年的照片做个对比,就可以看出,十字架的上缘差不多有5厘米的图像已经彻底消失。当地人常把熔化的奶油放在这块“圣石”的顶端,也对它造成了不小的破坏。2003年、2006年和2017年,这块石碑被录制成影片,以俾将来研究使用。(22)“蒙古科技大学人文学院学术考察报告”(2003);“蒙古的基督教遗存”项目(Sword production,2006);纪录片《寻找圣书》(2017)。

五、有十字架图案的岩刻(图 6)

最近一次有关基督教历史的遗址发现,是2016年后杭爱省额尔德尼曼达勒苏木(Erdenemandal Soum)一处十字架岩刻。岩刻位于额尔德尼曼达勒苏木以西30多公里处,具体位置是在一个视线可见的被称作曼达勒峭壁的中央。(23)[蒙古]宝乐日玛·乌云其木格:《后杭爱省额尔德尼曼达勒苏木十字架岩刻简报》,乌兰巴托,2018年。2016年,在当地人的帮助下,考古学者额尔登·敖其尔(Erdene-Ochir)博士与当地文化中心的负责人齐仁布穆(G.Tserenbumuu)共同发现了这块岩石。(24)2017、2019年我们曾访问此碑,当地人告诉我们,这块石碑是20世纪早期红俄与白俄的一次战斗中幸存下来的。

这块刻有十字架图案的岩石十分显眼,看起来比附近的岩石更独特。紧挨着它,有一块岩石看上去像一把椅子,当地人称它为 “座位”。岩刻只画了一个十字架,没有其他铭文痕迹。

这块岩石是菱形的,它为何会被当地的工匠们选中很容易理解,很显然,岩石本身实在引人注目。它有95厘米宽,约95厘米高。岩石上的十字架很清晰,长达40厘米。十字架的四臂是三角形的,三角形的底边大约11厘米。岩石上还有不少划痕和记号,相较而言,凿出的这个十字架的痕迹是比较浅的。

毫无疑问,在蒙古中部发现的这块岩石是一件重要的基督教碑刻,它也得到了当地政府的有效保护。关于它的纪年,现在还没有相关具体的研究,人们推测,它是10到12世纪的一块珍贵石碑。我们在2017年和2019年访问并拍摄了它。

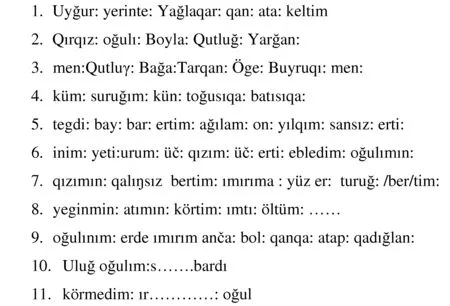

六、Ikh Uvgun墓地出土的白色十字架(图 7)

图7 白色十字架,Ikh Uvgun墓出土, 蒙古南戈壁省瑙木冈苏木。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年) 图8 有十字架图案的银碗 ,查干楚鲁特1号墓出土,蒙古东方省古尔班扎嘎勒苏木。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年)

南戈壁省瑙木冈苏木(Nomgon Soum)地区发现的17号墓地,墓主人是一位18到25岁的年轻女性。2009年,蒙古国立大学考古队对这个墓地展开了细致的考古挖掘工作,证实墓主人是一位景教妇女。墓里出土了一件非常有意思的中亚景教风格的十字架。考古报告记载:“在2008年南戈壁省瑙木冈苏木地区考古发掘的诸多墓葬中,这个墓位于一个被称为Ikh Uvgun(意为‘伟大的长者’)的斜坡,它被标记为第17号墓地。墓葬里古老的陪葬品揭示出它独特的文化背景。”

17号墓地(北纬42°53′43.5",东经105°29′02.68",海拔1553米),位于Ikh Uvgun东面斜坡一个小鸽舍下面。该墓是在地下大约120厘米处找到的。墓室的方向显示了死者所属的阶层。这个墓室头向为正北方,后葬室正好位于抬高的山峰位置。死者仰身平躺,双手置于身体两侧,小心地紧贴双腿。墓中没有发现棺椁。但在墓室下层的地面上,铺满了厚厚一层残留物。除脊骨外,其他骨骼皆保存完好,死者的身份可以确认是一位18到25岁的蒙古年轻女性。

在保存完好的头骨下面,发现了一顶帽子的残留物。死者穿的是一件棉制长袍,长袍很好地裹住了她的面部。经过尘土长年的掩埋,这件长袍已经毁坏,只留下袍子的外衬、右袖和前面的装饰。外套华丽,黄褐色,是精细的绸缎制品,长裙有许多皱褶。

此墓出土的文物有:(1)两件吊坠耳环,黄铜制,圆环形,形状像一个“问号”。(2)白色珠子坠饰。第一对耳环为白色贝类制成,高1.7厘米,宽1.2厘米,厚度为0.7厘米。(3)吊坠项链。共发现两件,其中一件高1.6厘米,宽1.1厘米,厚0.6厘米;另一件高1.4厘米,宽1厘米,厚0.4厘米。(4)石项链。修复后的两块碎片呈水滴状。第一件高1.7厘米,宽0.5-1.2厘米,厚0.2-0.4厘米;另一件高1.6厘米,宽0.4-1.2厘米,厚0.2-0.4厘米。(5)珍珠项链。表面有一个泡沫状的小黑点,属于人工材料。扁圆,白色,直径为1.2厘米,厚0.9厘米。(6)红玉髓吊坠。四件,红棕色的绿松石制成,都打了孔,可以穿线系绳。第一个吊坠近似椭圆,精心打磨后呈七个面。长约2厘米,宽0-1.3厘米,打孔直径约为0.3厘米;第二个吊坠为椭圆型;第三个吊坠也是椭圆型,有七个棱面,长1.6厘米,厚0.4-0.9厘米,打孔直径为0.2厘米;第四件吊坠,打磨后很像一个立方体,缀有四颗水晶。高0.8厘米,宽0.8厘米,厚0.8厘米。(7)一把严重生锈的铁刀。铁刀总长为18厘米。双刃,刀身呈斜角,长10厘米,宽3.7厘米,厚1.2厘米。刀柄长8厘米、宽1.2厘米、厚0.8厘米;刀柄材料经测定为木制。(25)[蒙古]图门(Tumen.D)、那旺(T.Navaan)、额尔登(M.Erdene)、哈丹巴特尔(D.Khatanbaatar):《南戈壁省瑙木冈苏木查干陶勒盖勘察区考古调查报告》(2008年5月14日—6月4日,2008年6月11日—7月9日),乌兰巴托,蒙古国立大学,2008年。

最有意思的发现是墓里出土的一个白色十字架。额尔登巴特·乌兰巴雅尔博士的描述十分详尽:“宝石十字架,白色,骨壳质,四臂呈花瓣状,宽约0.3厘米,长约0.5厘米。十字架顶端有一细小的扇状物,应该是用来固定在领子上的,现已断裂。十字架大小为1.7×1.7厘米,厚度约为0.35厘米。从十字架上的凹线来看,可以调节长短的系绳的直径大约是0.1厘米。”(26)[蒙古]额尔登巴特:《中古时期蒙古基督教简史》,第50页。这位年轻女性墓葬出土的十字架材料还没有定论,有研究者认为它是某种粘土,有待进一步考察。

从墓葬的排列和随葬品的特点来看,Ikh Uvgun第17号墓被判断为一座13至14世纪的蒙古墓葬。死者的脖子用一顶帽子裹住,墓中出土的宝石十字架在葬礼中用作护身符,这个仪式很独特。它应当是戈壁北部某位蒙古克烈部落女性的墓。

七、有十字架图案的银碗 (图 8)

蒙古发现的另外两件令人惊讶的器物,是一个刻有十字架图案的银碗和一个看起来很像十字架的金属杆。它们出土于一个蒙古帝国时期的墓葬,该墓位于东方省古尔班扎嘎勒苏木(Gurvanzagal Soum)的查干楚鲁特。

查干楚鲁特已发现了大约160个墓,这里有一块花岗岩石一直吸引着学者的注意。2008年,蒙古国立大学人类学与考古学系的“蒙古东方省项目”(Dornod-Mongol Project)考察团在这里挖掘了6个墓,其中的1号墓地出土了不少文物。

该墓位置为北纬49°05′23.6",东经115°02′29.0",海拔929 米,位于6个墓葬中地势最低的边缘位置。坟墓是在地下162厘米处被发现的。墓室头向为东北方。死者的左手有一个收好的弓鞘,右手放在左腋下面,左臂伸出。左手卷曲,手指搭在弓上;周围总共发现了7支箭。(27)[蒙古]图门、哈丹巴特尔、安萨那(G.Ankhsanaa):《“蒙古东方省项目”研究报告》(Report of Dornod-Mongol Project),乌兰巴托:蒙古国立大学人类学与考古系,2010年,第33页。

挖掘报告记载了银碗的情况:“死者的左臂有一只用布包裹的薄薄的平底银碗……死者躺在一个木棺里,棺盖严重损坏,没有留下任何痕迹。棺木底部支架上的金属构件保存完好,它的柄显然是安装在棺盖上。”(28)[蒙古]图门、哈丹巴特尔、安萨那:《“蒙古东方省项目”研究报告》,第34页。根据这份报告,一号墓还有两件引人瞩目的出土遗物。

第一件是棺木上的一个金属杆。报告写道,“这个金属杆可以将棺木底部的支架钉在外墙上,再往下打进洞里……与棺木连接的这个杆状物,形状上很像一个基督教的十字架,长度约有8厘米。”(29)[蒙古]图门、哈丹巴特尔、安萨那:《“蒙古东方省项目”研究报告》,第34页。如图9所示,这个金属杆是用来加固的,形状很像基督教的十字架,这是很值得注意的。

第二件,也是最有意思的发现之一,是一只刻有十字架纹样的银碗。蒙古葬礼中有一个重要的仪式就是“砸碗”(breaking the bowl)。该墓严格地遵循了这个仪式,这只银碗被有意地打“破”了。我们数了数碗上的十字架图案,数量正好是13个。考古报告还介绍了银碗发现时的具体情况,“薄银碗一个,置于一张厚布上,用一块围巾包裹。平底,无底座。碗口外沿敲打出一圈约1厘米宽的装饰图案,包括一个有缺口的十字架。碗的底部同样敲打出精细的线条。”(30)[蒙古]图门、哈丹巴特尔、安萨那:《“蒙古东方省项目”研究报告》,第34页。这个独特银碗的使用以及十字架纹样的处理方法,都亟待学者进一步探讨。

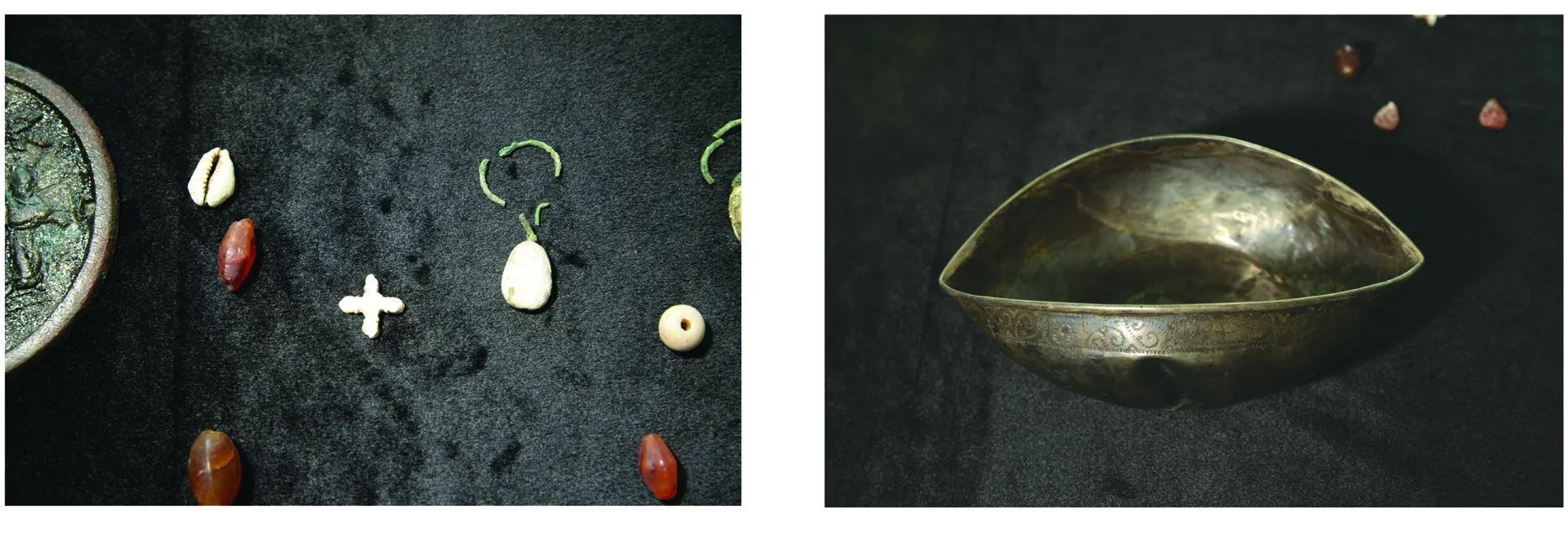

八、铜十字(Brass Cross I) (图 9)

图9 铜十字1号,蒙古南戈壁省。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年) 图10 青铜十字架,蒙古中戈壁省曼达尔戈壁市博物馆。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年)

铜十字器发现于南戈壁省,属于私人收藏品,现保存在蒙古科学院考古研究所。十字器是用黄铜做的,厚0.3 厘米,大小为4.2×4.1 厘米。十字器的中心刻有一个“卍”字。四臂长约1.4厘米,宽为0.5-1.2厘米,它们与四个小圆鼓以圆环相连,圆鼓则与中心“卍”字正方形的四角交叉线连接在一起。十字中有一臂已残断,一臂刻写着字母“I”,长0.8厘米,另外三臂刻写“T”字,长0.8×0.6厘米。在十字器背面铸有一个突起的扣,厚0.35-0.5厘米,高1 厘米,宽2 -2.2厘米。它的作用是用来固定在衣服或袍子之类的衣物上的。(31)[蒙古]额尔登巴特:《中古时期蒙古基督教简史》,第36页。

著名蒙古学家、比利时神甫田清波(Antoon Mostaert)在漠南地区收集了300多个此类铜十字,大部分存放在香港大学冯平山博物馆及内蒙古呼和浩特博物馆。香港大学博物馆是这类铜十字器藏品最多的博物馆,其中不少属于蒙古牧民的手工艺品。20世纪初,田清波神甫在内蒙古鄂尔多斯城川镇发现了第一个铜十字,他随后便在草原地区广泛搜集它们。20世纪30、40年代,时任北京邮政理事的英国人聂克逊(F.A.Nixon)也收集了大量铜十字,他后来把它们带到了香港。

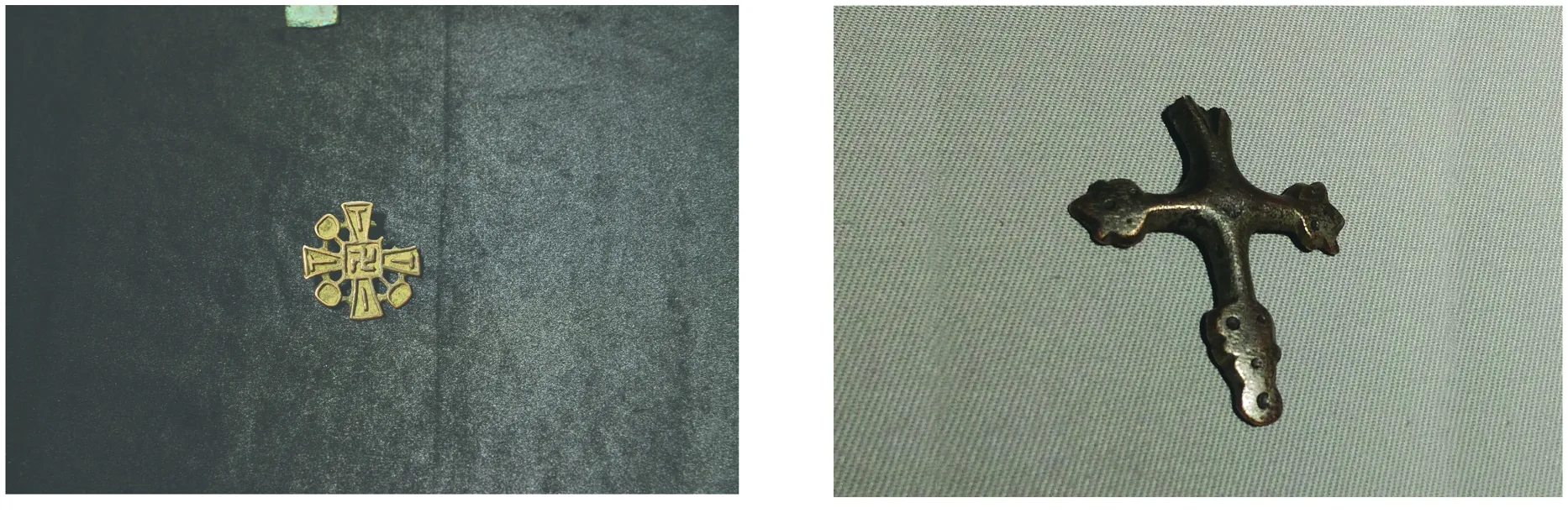

九、青铜十字器(图10)

这个青铜十字器被妥善保存在中戈壁省曼达尔戈壁市(Mandalgovi City)博物馆。它属于当地人的收藏,自20世纪80年代以来一直保存在当地的博物馆。十字器的顶部装饰已经不见了。两个花瓣装饰十分引人注目。这个铜十字高4.7厘米,宽4.1厘米,厚约0.4厘米。把它与南戈壁省出土的宝石十字架客观地进行比较,可以看出它的表面没有装饰图案,也没有基督的形象。十字器的四臂为花朵状,好像花瓣一样,它的顶部应该有一个系绳子的扇形,但因为折断而不见了。(32)[蒙古]额尔登巴特:《中古时期蒙古基督教简史》,第53页。

20世纪初,在中国内蒙古锡林郭勒盟曾发现一件近似宝石十字器的文物。日本学者鸟居龙藏的书中有提及。(33)[日]鸟居龙藏:《滿蒙の探査》,东京,1928年,第430页。

十、 铜十字2-3号(图11)

图11 铜十字2号、3号,蒙古苏赫巴托尔省达里甘嘎苏木。(图片来源:额尔登巴特·乌兰巴雅尔,《中古时期蒙古基督教简史》 ,2019年) 图 12 达彦巴特尔石人像,蒙古巴彦乌列盖省萨格塞苏木边境地区。

2006年,曾经当过教师的鲁布桑诺罗布(S.Luvsannorov,苏赫巴托尔省达里甘嘎苏木人)出版了一本颇有价值的书,书名是《人类青铜工艺:达里甘嘎值得纪念的铜器时代》(TheHumanBronzeCraft:AMemorableBronzeAgeinDariganga)。这本书收录了他收藏的大约400件青铜器,它们是从其祖上一代一代传承下来的。在鲁布桑诺罗布的私人收藏中,有一些奇怪的黄铜打造的十字架,十字架上有明显的洞,可以穿绳系带,戴在脖子上。(34)[蒙古] 额尔登巴特:《中古时期蒙古基督教简史》,第39页。不过,目前还没有讨论这些文物的相关研究。

十一、达彦巴特尔石人像(图 12)

图1 乌兰陶勒盖汉文碑铭, 蒙古科布多省蒙赫海尔汗苏木。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年) 图2 乌兰陶勒盖叙利亚文碑铭之一, 蒙古科布多省蒙赫海尔汗苏木出土。(图片来源:纪录片《寻找圣书》,乌兰巴托,2019年)

最早提到这个石人的可能是俄国学者波塔宁(19世纪)。2006、2017年,为了拍摄纪录片,我们访问了达彦巴特尔石人像。它位于巴彦乌列盖省边境地区的萨格塞苏木(Sagsai Soum)。尤为重要的一点,是这块石碑有蒙古境内唯一与突厥、回鹘汗国历史相关的鸟形项链。我们认为它是中亚基督教的遗迹。色日奥德扎布指出:“在蒙古西部边境首次发现的这个印有十字的石人,是古代中亚遗留下来的,它似乎是基督教在突厥人中传播的一个标识。”(35)[蒙古]色日奥德扎布:《古代突厥人》,第64页。

我们考察的第一件令人关注的问题是“木屋”。根据波塔宁的记载:“这个石人像周围搭建了木房子,当地人会跳下马来祭拜它。”而当我们2006年访问这个罕见的石人时,却没人知道它曾经建有木屋。木屋可能属于私宅,或者是一个圣庙。波塔宁的报告引起我们的关注,尤其是他的这段记载,“经过这个石人像的人们从马上跳下来,朝它鞠躬致敬”。2006年,当地的哈萨克人告诉考察队,他记得达彦巴特尔(意为“英雄达彦”)这个名字很古老,石像代表一位权威人物。他们崇拜这个偶像已经有很长一段时间。很不巧,由于石人所在的边界区域正在重新划定,当时无法前往参观。

学者们对石像上那个鸟形图案的看法不一。2001年出版的《蒙古阿尔泰-萨彦地区的自然遗产与考古碑刻》(MongolianAltai-Soyon’sNaturalHeritageArcheologicalMonuments)提出了一些值得重视的看法。书中谨慎地提出:“阿尔泰—萨彦山区发现的这尊不太寻常的刻有鹰的石人,受到研究人员多年的注意……巴彦乌列盖省的臣勒格苏木达彦湖(不在湖岸区,而是在萨格塞苏木边境的围栏内),有报道称,吉尔吉斯斯坦也发现了一个类似的有鸟形项链的石人。”(36)[蒙古]哈拉巴苏荣(Kh Lkhagvasuren)、宾巴道尔吉(T.Byambadorj)、巴特苏赫(N.Batsukh):《蒙古阿尔泰—萨彦地区的自然遗产与考古碑刻》,乌兰巴托,2001年,第31页。巴雅尔博士认为:“十字架是基督教的象征,但这位男性脖子上佩戴的鸟形项链,形状并非严格意义上的十字架。在突厥地区的很多部落都流行过鸟崇拜的习俗。”(37)[蒙古]巴雅尔(D.Bayar)、额尔登巴特(D.Erdenebaatar):《蒙古阿尔泰地区的突厥石人》,乌兰巴托,1999年,第74—75页。也即是说,这个项链并不是基督教的十字架。

石人像上的项链究竟是什么形状,相关争论暂时是不会停歇的。因为现在还没有发现其他同类石人,很难遽下定论。另外,也是因为蒙古基督教的研究还处于起步探索阶段。

十二、十字架砖

2000年,蒙古国与德国哈剌和林联合考古队开始在哈剌和林地区进行系统性挖掘。这次发掘的一个重要发现,是长期被认为是窝阔台大汗宫的主宫殿区域,后来建造了佛寺。在被确认其原为一座寺院和宫殿区以后,对额尔德尼召的考古发掘工作也随即展开。挖掘过程中出土的装饰性墙砖,其年代可追溯到13世纪早期。在2004至2005年的考古发掘中,额尔德尼召出土了大约80块装饰性墙砖,其中约有40块绘有生动的图像。在这40块墙砖中,有 6块有清晰的十字架纹样——1块破损近半;其余 5块完整,青色,尺寸分别为32×15×6 厘米、32×15.5×6 厘米、32×15.2×6 .4厘米、31.5×15×5.5 厘米。(38)[蒙古]额尔登巴特:《哈剌和林:蒙古古都》,第140页。

结论

近些年来,学界日益关注游牧世界的宗教信仰与精神生活的历史发展,相关研究层出不穷,蒙古史研究领域也因此出现了一些新动向。本文介绍的蒙古境内的基督教遗存,便是为拓宽蒙古宗教史尤其是基督教史研究的一次尝试。本文讨论的诸多基督教遗存,仍然存在不少问题,还有待研究者今后进一步探讨。

首先,出土银碗上精雕细刻的宝石型十字架,确实属于中亚和东亚基督教的早期风格。但是,有关它的材质和风格,还需要开展相关的比较研究。相较而言,银碗上的十字架风格比游牧地区出土的简易十字架要优雅得多。

第二, Ikh Uvgun墓出土的白色十字架,材料很特殊,在现存景教遗物中还是一个孤例。今后还需要进一步讨论相关十字架遗物的材料问题。

第三, 《苏吉碑》铭文被当作一件中亚基督教遗物,是有其合理性的。但是,有关这块碑刻的保存,以及它在何时并且如何迅速消失的这个问题,还需进一步考察。

第四,在额尔德尼曼达勒苏木发现的十字架石刻,其准确年代还需进一步确认。

第五,达彦巴特尔石人像上的鸟形图案是否与基督教相关,是需要正面回答的问题。

此外,还要进一步考察城市里的基督教历史遗迹,譬如哈剌和林发掘报告中提到的位于城北的基督教教堂遗址。(39)[蒙古]额尔登巴特:《哈剌和林:蒙古古都》,第140页。同样有待整理和考察,还有土拉河上游盆地克烈部王罕宫帐的具体位置,以及该地区内各种便携或不便携的基督教遗物。