让数学阅读之花在农村小学绽放*

⦿范仁干

笔者曾对农村小学低、中、高三段的学生进行过调查:分别做了三次难易相当的练习,第一次数学老师读题学生做题;第二次非数学老师读题学生做题;第三次学生独立审题做题。原以为在低段这三次练习结果会有较大差异,可结果显示:中高年级的差异也非常明显——数学老师读题的练习结果远远好于学生独立审题做题的练习结果。究其原因:数学老师在读题时,习惯上会在语速、语音上强调关键字词,或者在断句上帮学生理清隐含条件,因此,学生通过声音背后隐含的信息,快速而准确理解了题意。这样的结果告诉我们,学生数学阅读能力培养的重要性。那么,如何在有限的数学课堂教学时间里,培养农村小学生的数学阅读能力?笔者有如下几点建议:

一、营造数学阅读氛围,激发阅读兴趣

提高学生数学阅读能力,要营造浓厚的数学阅读氛围。数学教师可以在教室的墙壁上张贴一些数学家的名人名言、数学小故事、数学知识等,让学生快速体验数学阅读的快乐;也可以在班级图书角开辟数学阅读专柜,让学生将自己的数学阅读书籍展示出来与同学分享;还可以在课堂上利用数学小故事帮助学生理解相应的数学概念,了解知识的产生过程,如:教学四年级《用数对确定位置》时,用笛卡尔受蜘蛛织网图启发的故事导入新课。笛卡尔,法国著名的哲学家、数学家、物理学家,也曾像我们一样,想用一个好方法表示平面上的一个点,但是无论怎么尝试,都无法用一个数来确定点的位置!一次偶然的机会,蜘蛛给了他启示。他生病了,躺在床上,看到墙角有蜘蛛在织网,蜘蛛网上有很多的交点,这些点是横着和竖着的蜘蛛丝相交而成的。“有了!”他忍不住叫了起来,“用两个数不就可以将点的位置确定下来了嘛!”于是,经过思考,笛卡儿发明了数对!这样用数学知识产生的过程来设计教学,既激发了学生学习的兴趣,渗透了数学文化,又有效引起了学生数学阅读的好奇,会使其主动搜索相关数学故事进行阅读。

二、指导学生有效阅读文本教材

“工欲善其事,必先利其器”。培养学生的数学阅读能力,一定先要引导学生有效阅读数学课本。

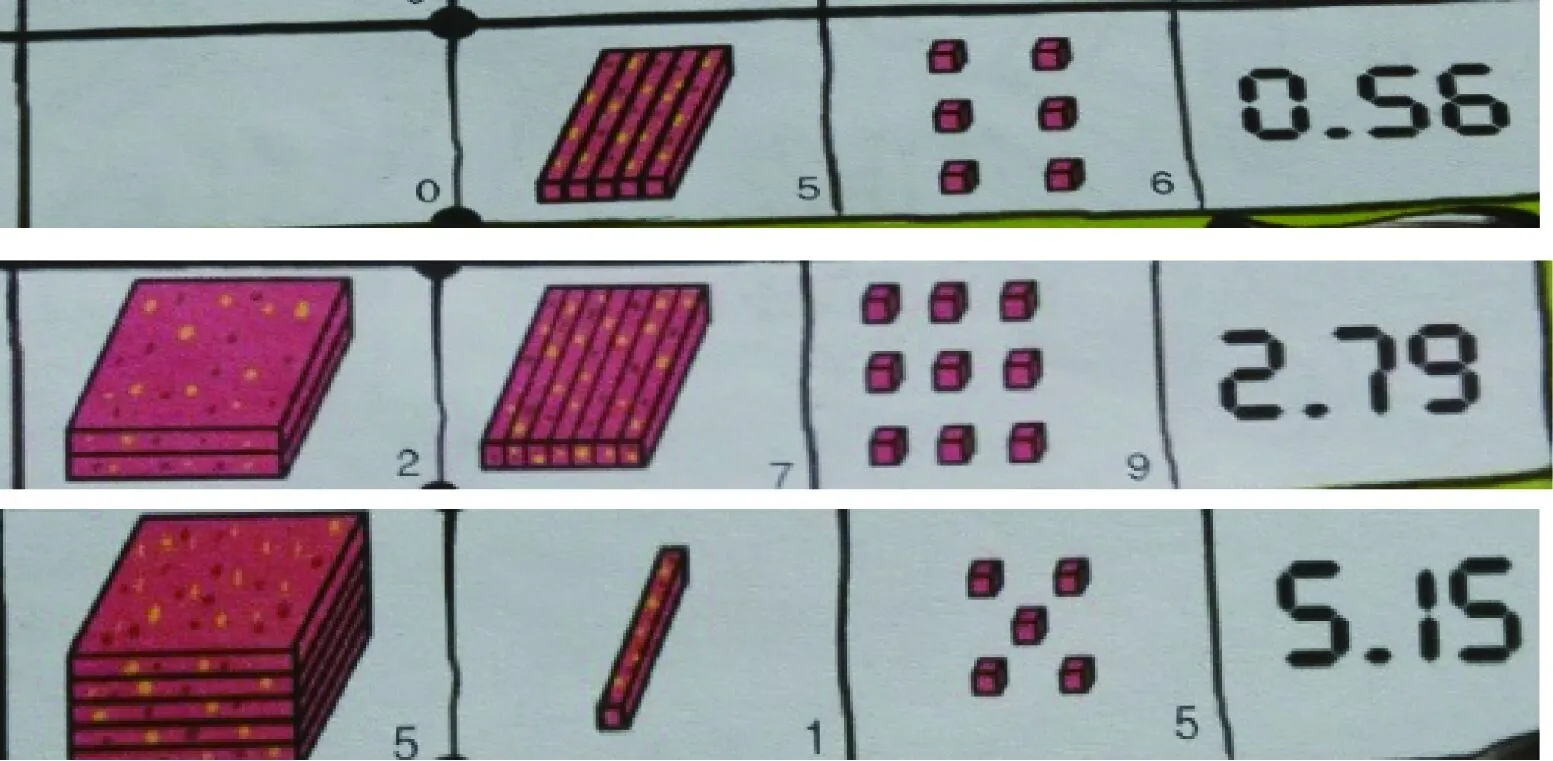

新授课时,让学生自主阅读,在阅读过程中边读边画,将相关内容圈画出来。课上教师要及时全面地了解学生的阅读情况,有意识地让学生对每一个数学概念、符号、公式等都理解清楚,展示学习成果的同时培养学生的表达能力。练习时,让学生自主阅读习题,引导学生抓住关键词语,边读边说,一边读题一边试着用自己的语言来表达每道习题背后隐藏的数学信息,同时注意图文结合,做好图文之间的转化。

三、用准确、严谨的数学语言去引导学生

课堂上,数学教师的语言不仅要生动、有趣,更要准确、严谨,还要符合学生的认知规律和接受能力。合理正确地使用每一个字词,对讲授的概念力求不模棱两可、含糊不清,令学生产生歧义;力求表达准确简洁又通俗易懂,让学生听得清清楚楚、明明白白。如:二年级教学“乘法的初步认识”时,有位老师指导读乘法算式2×4=8时,提问学生:2是什么数?学生的回答花样百出:2是双数,2是一位数,2是比8小的数……终于有一位学生解救了不知所措的老师:2是乘数。为什么会出现这种状况?原因就在于教师提问含糊不清,指向不明。

四、开设数学阅读指导课、数学阅读分享课

借鉴语文、英语的阅读教学模式,数学阅读也应从预习开始。教师可以制定好阅读提纲、创设有效的问题情境,让学生按照提纲带着问题去阅读,并完成问题。

课中在质疑中阅读。数学阅读不同于语文、英语阅读,课中应注意指导学生在理解的基础上提出疑问,师生、生生交流、探讨,明辨真伪。这样既能提高学生的思考能力,又能激发学生主动阅读的兴趣。如教学小数的加减法《食神崔女士》时,课前我让学生阅读完成:崔女士一家分别吃了什么形状的米糕,得到几分?一共多少分?

课中,继续提问:比赛规则是什么?如何获得胜利的?为什么犯规了?如何处理的?就这样在一系列的阅读问题中步步深入,让学生在故事中自然而然地进行数学思考,图形结合轻松地理解了小数加减的算理,明白了小数加减的算法。趣味的故事、美味的米糕在学生脑海中留下深刻的印象,在阅读中学生不知不觉地爱上数学。

五、开展多样的数学活动,鼓励学生数学阅读

数学阅读是学生个性化发展过程。每一个学生的阅读体验、感受不尽相同,为了更好地让学生体验数学阅读的成功,可以在班级组织内容丰富的数学阅读活动。如:“我喜欢的数学故事分享会”,让学生相互之间交流、分享,提高阅读自信;“班级跳蚤书市”让学生交流自己的数学阅读书目,实现阅读资源的共享;“数学周记之星”,展示学生的数学阅读日记或者自己创编的数学小故事,巩固数学阅读的积累……多样的活动可以让每一个学生发挥自己的特长,个性得到充分发展。

总之,培养农村学生的数学阅读能力不是一日之功,需要教师课前引导、课中指导、课后促进,更需要家长的配合、监督,为学生的数学阅读提供场所保障的同时做好数学阅读质量的把关人。让学生以严谨端正的阅读态度,切实有效的阅读方法,真正地静下心来进行阅读,享受数学阅读的快乐。