2021年高考全国甲卷化学试题分析及备考策略

赵华 杨钰婷

摘要:以2021年贵州省高考理科综合能力测试化学卷试题为研究对象,根据中国高考评价体系和普通高中化学课程标准,结合贵州省部分省级示范性高中高考试题反馈信息和教学实践提出2022年贵州省高三化学复习备考建议。

关键词:高考化学试题;化学学科核心素养;试题分析;备考建议

2021年贵州省高考化学试题(全国甲卷)秉持“稳中求进”的原则,优化情境创设,增强了开放性和灵活性,突出化学学科核心关键能力考查,有助于减少“机械刷题”的现象。下面,笔者结合我省部分省级示范性高中今年高考试题的反馈情况,提出备考建议如下。

一、研体系,习课标,把握命题趋势

《中国高考评价体系》 是高考命题、评价与改革的理论基础和实践指南,由“一核”“四层”“四翼”三个部分组成,对中国高考进行了全面的概括,其核心主张在今年我省高考化学试题中得到充分体现。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》深入贯彻党的十八大、十九大精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,促进素质教育发展,是高中化学教材编写、教学、评价和考试命题的依据。

在我省今年高考化学试题第28 题和第35题中,试题以我国科学家研发的全球首套千吨级太陽能燃料合成项目(“液态阳光”计划)为载体,加大习近平新时代中国特色社会主义思想进入试题的深度,紧扣课程标准多层次、多方位考查学生获取知识、鉴别知识以及运用知识分析解决实际问题的能力。既展现了我国科学家取得的重大成就,又充分体现了我国实现“碳达峰”和“碳中和”目标的决心和担当。

二、溯本源,挖实质,构建认知模型

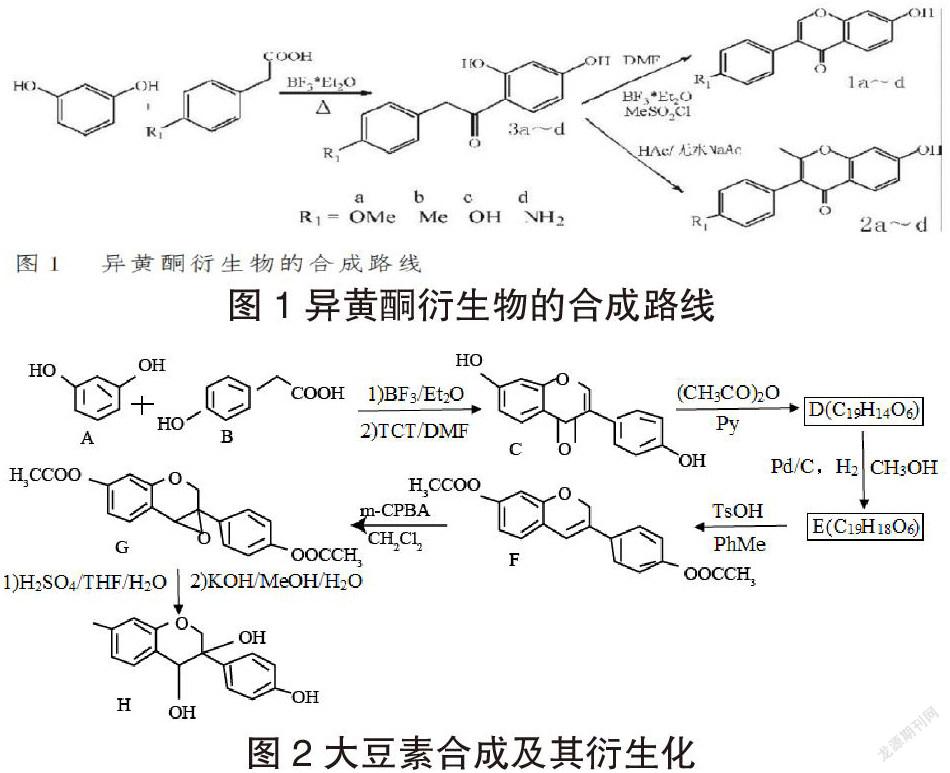

经查阅资料发现,2010年9月刘剑敏等在《温州医学院学报》上发表的《大豆异黄酮衍生物的全合成研究》一文中提出的“异黄酮衍生物的合成路线(图1)”与我省高考化学试题第36题(选修3《有机化学基础》选做题)的工艺路线(图2)较为相似。

试题情境源于前沿科技领域,以“大豆素的合成及其衍生化的一种工艺路线”为载体,看似起点很高,但考查内容与往年相似,围绕高中化学选修5《有机化学基础》教材考查常见有机化合物的命名、限定条件下同分异构体数目判断、常见官能团名称、反应类型及化学方程式书写、结合相关知识设计合成路线等内容。

教材是最科学、最权威的第一手学习资料,是课标要求的反映和高考复习的“本源”。高考试题考查的知识点、能力点不拘泥于教材,却源于教材,在高中化学教材中通常有本可依、有据可查。因此,在一轮复习过程中,要回归教材,夯实基础,完善知识体系。

三、分层级,有取舍,确定有效目标

现阶段我省各高中学校基本实施分层次教学,不同班型学生的化学核心素养与能力层次存在一定差异。在集体备课的基础上,教师可针对自己学生的学习基础和学习风格,设置具备班级特色的备考目标和复习方法。比如做好每次统考的试题分析,对班级得分率较高,不具备代表性的试题可个别辅导,为学生定制个性化复习方案,实现逐步提升,不拖后腿。对得分率长期普遍偏低的知识点,如果多数学生通过复习也很难掌握,可适当放弃。对只要稍加训练学生即可掌握的内容,可提炼为专题逐个突破。以今年的化学反应原理题(第28题)为例,可将考查内容分解为反应热的计算及盖斯定律的应用,条件的控制、选择及原因分析,平衡移动原理的运用,平衡常数K的计算及数据图表分析等板块进行微专题复习,增强备考的针对性和实效性。

四、精模拟,优策略,提升应考技能

高考理科综合能力测试时物理、化学、生物三科的时间安排以及客观题与主观题的时间配比是影响得分率的关键。调研发现,部分考生反映物理题较以往偏难,导致心理上产生恐慌,个别题目逗留时间过长,后面的有机选做题(第36题)没有足够时间认真审题。也有学生由于无机工艺流程题(第26题)的变化较大而影响发挥。因此,教师要精心筛选编制高考模拟试卷,在不断模拟的过程中优化解题策略,提升学生的应考技能。

物理、化学和生物三科教师要做好大组间协作与交流,引导学生对每次模拟考试中三科的得分情况进行科学分析,找到丢分原因,及时总结经验,改进应考方案,并在下一次模拟考试中加以印证调整。教师要引导学生根据自身情况确定理科综合能力测试的解题顺序、方法及策略,通过模拟测试优化时间配比,加快解题速度,强化审题的准确度,做到规范答题,力争在规定时间内发挥最高水平。

综上所述,今年我省高考化学试题总体上充分发挥化学学科特点,弘扬学科核心价值,聚焦核心素养,突出核心关键能力考查。试题结构、容量及难度上做到“稳中求进”“稳中求变”,符合目前新课程改革和高考改革顺利衔接、平稳过渡的需要。教师备考时要注重回归教材,夯实基础,构建认知模型。同时,关注情境创设,注重能力培养,实现深度学习,促进学生核心素养发展。教学中需以学生为主体,关注个体差异,控制复习难度,做好培优补差工作,尽可能调动学生的学习积极性,以最佳状态迎接高考。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]教育部考试中心定制.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3]教育部考试中心定制.中国高考评价体系说明[M].北京:人民教育出版社,2020.