清华简《系年》与《史记》称引“左氏《春秋》”考

廖 群

(山东大学 文学院,山东 济南 50100)

《春秋》本是记事古史的统称,亦即《汉书·艺文志》所谓“古之王者世有史官,君举必书……左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》”[1]1715者也。《左传·昭公二年》称“晋侯使韩宣子来聘……观书于大史氏,见《易·象》与鲁《春秋》”[2]2029,《墨子·明鬼下》称“著在周之《春秋》”[3]141“著在燕之《春秋》”[3]143“著在齐之《春秋》”[3]144,皆在各《春秋》前冠以邦国名,是各有记事古史、皆称《春秋》之证。春秋末年孔子据鲁《春秋》撰写纲目式《春秋》,后来成为儒家六经之一《春秋》,《春秋》又有孔子所著《春秋》专称一项涵义,《孟子·縢文公下》中“世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。孔子惧,作《春秋》”[4]2714即是。而《史记》中,除了称古史《春秋》、孔子《春秋》之外,还出现了将公羊《春秋》、左氏《春秋》亦称为《春秋》的情况。另外,还两次连称“春秋国语”[5]46;《太史公自序》中又有“左丘失明,厥有《国语》”[5]3300之说。那么,《史记》中所称、所引的左氏《春秋》与《左传》是什么关系,“春秋国语”是“《春秋》《国语》”还是“《春秋国语》”,左氏《春秋》、今见《左传》《国语》与“《春秋》《国语》”或“《春秋国语》”是什么关系,就是本文拟考定解决的问题。

一、《史记》所称《春秋》考

《史记》中称《春秋》者,有泛称记事古史《春秋》、孔子《春秋》、公羊《春秋》、左氏《春秋》等几种情况。

泛称记事古史《春秋》者,如《龟策列传》:“(宋)元王曰:‘……汤卒伐桀,身死国亡。听其谀臣,身独受殃。《春秋》著之,至今不忘。……’卫平对曰:‘……汤武行之,乃取天子;《春秋》著之,以为经纪。……’”[5]3233-3235这段模拟宋元王与卫平的对话中,汤武乃殷周时人,其事不属于历史学中春秋时期,此所谓“《春秋》著之”,不过是彪炳史册之义。

称谓孔子《春秋》者,如《儒林列传》:“言《诗》于鲁则申培公,于齐则辕固生,于燕则韩太傅。言《尚书》自济南伏生。言《礼》自鲁高堂生。言《易》自菑川田生。言《春秋》于齐鲁自胡毋生,于赵自董仲舒……而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公……”[5]3118《酷吏列传》:“是时上方乡文学,汤决大狱,欲傅古义,乃请博士弟子治《尚书》、《春秋》补廷尉史,亭疑法。”[5]3139这些“《春秋》”都是与儒家经典并提,乃是指经学《春秋》无疑。此外,《田敬仲完世家》记述田敬仲完身世,然后称“厉公之杀,以淫出国,故《春秋》曰‘蔡人杀陈他’,罪之也”[5]1880,此乃《春秋经·桓公六年》所记“蔡人杀陈佗”[2]1749也。

称谓公羊《春秋》者,如《宋微子世家》:“太史公曰:……《春秋》讥宋之乱自宣公废太子而立弟,国以不宁者十世。……”[5]1633孔子《春秋》并不见讥宣公之语,只于《隐公三年》记了一笔“癸未,葬宋穆(繆)公”[2]1722。宋繆公乃宋宣公之弟,是宣公废太子后所立。当年宋宣公舍弃其子与夷而传位于其弟宋繆公,宋繆公临终又舍弃其子庄公冯而还位给宣公之子与夷,结果是庄公冯杀与夷而自立。因此,《公羊传》讥刺道:“宋之祸,宣公为之也。”[6]2204《左传·隐公三年》重点记述的是宋穆公还位给与夷的一段,然后,引用“君子曰”赞赏道:“宋宣公可谓知人矣。立穆公,其子飨之,命以义夫!商颂曰:‘殷受命咸宜,百禄是荷’,其是之谓乎!”[2]1723很显然,讥宣公之《春秋》只能是《春秋公羊传》。

称谓《春秋》与今见《左传》相同或相近者,如《历书》:“周襄王二十六年闰三月,而《春秋》非之。”[5]1259周襄王二十六年当鲁文公元年,孔子《春秋》以及《公羊》《穀梁》都没有提及“闰三月”之事,更不用说“非之”,而《左传·文公元年》云:“于是闰三月,非礼也。”[2]1836由此可证,此所谓“《春秋》非之”的《春秋》,非《左传》莫属。又如《黥布列传》:“太史公曰:‘英布者,其先岂《春秋》所见楚灭英、六,皋陶之后哉’?”[5]2607关于“英、六”,《公羊传·僖公十七年》仅有“十有七年春,齐人、徐人伐英氏”[6]2255一条,《左传》则有“十七年,春,齐人为徐伐英氏”(《僖公十七年》)[2]1809,“秋,楚成大心、仲归帅师灭六”,“冬,楚公子燮灭蓼。臧文仲闻六与蓼灭,曰:‘皋陶、庭坚不祀。’”(《文公五年》)[2]1843等记述。《左传》不但记述到英、六之灭,且提到“皋陶”“不祀”,分明是指六乃皋陶之后。

太史公恰恰有提到过左氏《春秋》,那么,这些称“《春秋》”而见于《左传》者,岂不是正可以用来证明“左氏《春秋》”即是《左传》吗?然而,问题并非如此简单。

二、清华简《系年》与《史记》所称 “左氏《春秋》”为左氏《春秋国语》考

《史记》直称“左氏《春秋》”,仅见于《十二诸侯年表》(以下简称《年表》):

……孔子明王道,干七十馀君,莫能用,故西观周室,论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》,上记隐,下至哀之获麟,约其辞文,去其烦重,以制义法,王道备,人事浃。七十子之徒口受其传指,为有所刺讥褒讳挹损之文辞不可以书见也。鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成《左氏春秋》。[5]509-510

这段文字中,孔子与左丘明的关系或被颠倒,因为《论语》记孔子曾言“匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之”(《公冶长篇第五》)[7],据此可知左丘明似长于孔子,孔子当曾听闻左丘明讲史。即便是今见《左传》,亦多有孔子《春秋》所未述及者,且所述编年较《春秋》多出十三年,可知其初并非专为孔子《春秋》而作。但《年表》上述中的另外一些信息值得注意。一是这部《左氏春秋》(按,当为左氏《春秋》)来自史记旧闻。二是孔子《春秋》只不过是个书之简牍的记史纲目,左氏《春秋》则是每个事件的具体叙述,其原初多来自口传讲说。其三,这些口说言传的故事因此也可以称为“语”,一如《年表》所谓“具论(编纂)其语”也。

关于这部“左氏《春秋》”究竟是什么情况,还可以从《年表》接下来所述《春秋》之后的著述得到启示:

铎椒为楚威王傅,为王不能尽观《春秋》,采取成败,卒四十章,为《铎氏微》。赵孝成王时,其相虞卿上采《春秋》,下观近势,亦著八篇,为《虞氏春秋》。吕不韦者,秦庄襄王相,亦上观尚古,删拾《春秋》,集六国时事,以为八览、六论、十二纪,为《吕氏春秋》。及如荀卿、孟子、公孙固、韩非之徒,各往往捃摭《春秋》之文以著书,不可胜纪。[5]510

其中提到几部与 “《春秋》”有关的著作,即铎椒的《铎氏微》、虞卿的《虞氏春秋》和吕不韦的《吕氏春秋》等等,且分别用了因“不能尽观《春秋》”而“采取成败”,“上采《春秋》”,“删拾《春秋》”这样的表述。另外,提到荀卿、孟子、公孙固、韩非所著书,也用了“捃摭《春秋》”的说法。这不能“尽观”的,常常会被“采取”“删拾”“捃摭”的,不可能是仅为叙事纲目的孔子《春秋》,而只能是详述历史事件的“左氏《春秋》”。

若按一般理解,这部与孔子《春秋》有关又远超其规模的“左氏《春秋》”无疑非传为左丘明所作的《春秋左传》莫属。然而,清华简《系年》[8]2475的发现,引发笔者对此判断的重新思考。

整理者为这组简题名“系年”并不合适,因为这部著作并非编年体史书,而是各自独立的一些历史故事,其中所述事件大都见于《左传》,诸如“齐桓公迁卫于楚丘”“楚文王取息妫始末”“晋骊姬之乱与晋文公亡而返国”“晋楚城濮之战”“秦晋殽之战”“襄夫人抱儿号于廷晋背随会立灵公”“随会奔秦秦晋河曲之战”“宋杀申伯无畏(申舟),楚庄王伐宋”“楚庄王伐郑,晋成公救郑,楚败晋师于河”“齐晋鞌之战”“楚申公巫臣携夏姬奔晋,教吴人叛楚以及伍员奔吴,吴楚柏举之战”“楚伐郑,晋会诸侯救郑,晋景公归郧公(钟仪)以求成”“宋弥兵之会”“晋楚鄢陵之战”“齐晋平阴之役”“晋栾盈奔齐”“齐崔杼杀其君,以为成于晋”“楚灵王见祸,楚平王即位”“晋吴伐楚,楚昭王复方城”“晋有范中行氏之乱”“楚复蔡、伐蔡、县蔡”“黄池之会”“越克吴,吴伐齐,齐为长城”等等,都是《左传》中详尽记述到的各列国中比较重要的历史事件,但较《左传》简要许多,十分符合捃摭、抄撮类文本的特征。最后三章,分别为“楚简王时楚晋之战”“楚声桓王时晋齐之争,晋献齐俘馘于周王”“武阳之争等楚声桓王、楚悼哲王时的几次战事”,已经进入战国时代,不见于《左传》。清华简《系年》的《说明》称“有些地方结合作者当时形势,如第二十章‘至今晋越以为好’,应在楚威王灭越即公元前三三三年以前”[8]135。这很容易使人联想到《年表》提到的楚威王傅铎椒所作的《铎氏微》:“铎椒为楚威王傅,为王不能尽观《春秋》,采取成败,卒四十章,为《铎氏微》。”[5]510就最后三章所述重点在楚事、称楚威王时为“至今”、整部书的“采取成败”史事概述等种种因素推断,《系年》为《铎氏微》的抄本的可能性极大。

问题是,《系年》所述历史事件的上限并不是《左传》所起始的鲁隐公元年,前三章分别为“周宣王不籍千亩”“幽王宠褒姒灭周,平王东迁,诸侯始起”“秦居周地来由”,乃是西周时事,而它们恰恰见于今见《国语》。

太史公分明是在述及左氏《春秋》之后提到《铎氏微》“采取成败”,而很可能是《铎氏微》抄本的《系年》却有不见于《左传》而见于《国语》的部分,这不能不使人考虑,所谓“左氏《春秋》”,或许并不完全等同于今见《左传》,而很可能还包含今见《国语》所涉的时限和史事。

如此说来,《史记》中两次提及的“春秋国语”就值得重新考虑了。一次就见于《年表》中的“太史公曰”:

太史公曰:……于是谱十二诸侯,自共和讫孔子,表见春秋国语学者所讥盛衰大指著于篇,为成学治古文者要删焉。[5]511

还有一次见于《五帝本纪》中的“太史公曰”:

太史公曰:……予观春秋国语,其发明《五帝德》、《帝系姓》章矣,顾弟弗深考,其所表见皆不虚。[5]46

关于“春秋国语”,中华书局二十四史标点本《史记》是在中间断开,读为“春秋、国语”[5]46,即《春秋》和《国语》两部著作,《春秋》即《春秋左传》。徐仁甫先生则撰文主张将“春秋国语”作为一部著作,但认定这部著作就只是《国语》,且认为“左氏《春秋》”就是这部《春秋国语》的简称,“左氏《春秋》”并非《左传》而是《国语》[9]。

现在看来,既然“采取”左氏《春秋》的《铎氏微》所述事件,既有见于《左传》者,又有见于《国语》者,那么《年表》接下来的“太史公曰”所谓“春秋国语”,的确以作为与“左氏《春秋》”相同的一部著作为宜,这部著作的全称当为“左氏《春秋国语》”,意谓左氏所拥有所讲述的各列国历史故事的汇编。只不过这部《春秋国语》并非只是今见《国语》,更包括今见《左传》,《国语》和《左传》都分别援用了这部“左氏《春秋国语》”的传本而成书。

说这部“左氏《春秋》(《春秋国语》)”并非只是今见《国语》,还包括今见《左传》,有《十二诸侯年表》接下来所述《春秋》学著作为证。关于可能是《铎氏微》钞本的清华简《系年》包含大量与今见《左传》相同的历史故事已如前述。《虞氏春秋》,《汉书·艺文志》亦有著录:“《虞氏春秋》十五篇。虞卿也。”[1]1726惜亦不传。还有就是“上观尚古,删拾《春秋》,集六国时事,以为八览、六论、十二纪”[5]510的《吕氏春秋》,其中春秋时期的部分主要来自“删拾《春秋》”。查《吕氏春秋》所用春秋故事见于《国语》《左传》28则中,仅有《上德》中的“郑叔詹据鼎耳而疾号”1则独见于《国语·晋语四》,却有“楚文王送申侯伯之他国”“绳息妫,楚灭息入蔡”等等16则独见于《左传》,另有11则如“假道灭虢”“骊姬谮杀太子申生而逐群公子”“晋文公伐原以示信”“晋灵公使贼赵盾,鉏麑触槐死”等等,既见于《国语》,又见于《左传》,而皆与《左传》相近。由此可知,《吕氏春秋》所“删拾”的“《春秋》(左氏《春秋国语》)”,的确既包含今见《国语》,更大量包含今见《左传》所述的故事。

此外,《年表》还提到另外几部:“及如荀卿、孟子、公孙固、韩非之徒,各往往捃摭《春秋》之文以著书。”[5]510今见《孟子》《荀子》直接援用《春秋》故事者并不多,公孙固所著不详,可用来考察的是《韩非子》。其中援用春秋故事仅见于《国语》《左传》24则中,独见于《国语》者仅有2则(《外储说左上》中的“箕郑对文公问”已见《国语·晋语四》,《外储说左下》中的“范武子杖文子”已见《国语·晋语五》),独见于《左传》者则有14则(如《难四》中的“郑高渠弥弑昭公而立公子亹”已见《左传·桓公十七年》,《内储说下》中的“楚太子商臣弑成王”已见《左传·文公元年》等等)。另外,还有既见于《国语》又见于《左传》者8则(如《难三》中的“寺人披求见文公”已见《国语·晋语四》《左传·僖公二十四年》,《难一》中的“靡笄之役,韩献子斩人,郤献子分谤”已见《国语·晋语五》《左传·成公二年》等),其中2则接近《国语》,2则接近《左传》,1则与《国语》《左传》均接近,3则与《国语》《左传》均有异。由此可见,韩非所“捃摭”的《春秋》,既非只是《国语》,也非只是《左传》,而应是这两部著作都据以成书的“左氏《春秋》(《春秋国语》)”。

总之,《史记·十二诸侯年表》所谓“左氏《春秋》”的全称应是“左氏《春秋国语》”,《年表》述及孔子《春秋》及其后的《春秋》学著作、与下文虞氏《春秋》、吕氏《春秋》并论时被简称为“左氏《春秋》”,《年表》“太史公曰”及《五帝本纪》“太史公曰”称了全名《春秋国语》,《太史公自序》在表达发愤著书、与“子戹陈蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》”等同提时,简称为“左丘失明,厥有《国语》”。不同语境、不同表述造成了将这部著作分称为《春秋》和《国语》的情况,而此“左氏《春秋》”又被后人单方面理解为《春秋左传》(个别理解为《国语》者除外),于是出现了如何理解左丘明一人而分撰《左传》《国语》两部著作的复杂问题。其实,今见《左传》与《国语》有多处大同小异、小同大异、有同有异、繁简各异等同源异流或各有其源的情况,分明不是同一人所撰[10]。现在看来,它们的主体部分皆因分别采录了左氏《春秋》(《春秋国语》)又各有其增删处理,才形成了我中有你、你中有我,但你是你、我是我的局面。

三、“左氏《春秋》”与《春秋左传》

既然“左氏《春秋》”乃左氏《春秋国语》,《春秋左传》只是采录其中相关故事以成书,会不会果真如“《左传》刘歆伪作说”者所言,是刘歆据左氏《国语》伪造了《左传》(1)清代刘逢禄《左氏春秋考证》,尚承认有古本《左氏春秋》,同时又据今本《左传》与《国语》《史记》《公羊》等所述之异,认为是刘歆“改《左氏》为传《春秋》之书”(《皇清经解》(咸丰庚申补刊本)卷一千二百九十四)。在此基础上,晚清康有为更进一步提出刘歆为压倒《公羊传》、《谷梁传》,“得《国语》与《春秋》同时”,遂“依《春秋》以编年,比附经文,分《国语》以释经,而为《左氏传》”,“遍伪群经以证其说”(《<汉书艺文志>辨伪第三上》,见《新学伪经考》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第87页)。?

尽管据上述考定,《左传》并不能等同于左氏《春秋》,但种种迹象表明,与孔子《春秋》起始年限相当的、包括有孔子曰、解经语的、配合《春秋经》以讲史的《春秋左传》早在战国中期之前已经成书。

如上所述,《十二诸侯年表序》提到“及如荀卿、孟子、公孙固、韩非之徒,各往往捃摭《春秋》之文以著书”[5]510,其实《孟子》中引用《左传》仅两条,其中一条是《孟子·滕文公下》记述孟子曰:“昔齐景公田,招虞人以旌,不至,将杀之。志士不忘在沟壑,勇士不忘丧其元。孔子奚取焉?取非其招不往也。”[4]2710此事,包括孔子的评论,已见《左传·昭公二十年》:“十二月,齐侯田于沛,招虞人以弓,不进。公使执之。辞曰:‘昔我先君之田也,旃以招大夫,弓以招士,皮冠以招虞人。臣不见皮冠,故不敢进。’乃舍之。仲尼曰:‘守道不如守官。’君子韪之。”[2]2093前面已经提到,据《论语》中孔子称道左丘明之语判断,左丘明当长于孔子,那么左氏《春秋国语》中不当有引用孔子语之处。孟子称孔子“取非其招不往”,赞赏此人守其官职的秉性,这即是《左传》所引仲尼曰“守道不如守官”之义。此条可证孟子已经见到过包含“仲尼曰”的《春秋左传》。

还有,据杨向奎先生所考,今见《左传》中的解经语,已被《战国策》《史记》等战国至西汉中期之前著作所引用。如《战国策·魏策三》:“秦使赵攻魏,魏谓赵王曰:‘……昔者,晋人欲亡虞而伐虢……。故《春秋》书之,以罪虞公。’”[11]而《左传·僖公五年》述完“假道灭虢”后有“故书曰‘晋人执虞公’,罪虞,且言易也”[2]1796句,此为解经语,正是《魏策三》中魏人所说之所本。《史记·鲁周公世家》:“十年,成公如晋。晋景公卒,因留成公送葬,鲁讳之。”关于此事,《春秋经》仅记“秋七月,公如晋”一句,《公》《谷》皆无说。《左氏》云:“公如晋,晋人止公……鲁人辱之,故不书,讳之也。”[12]此解经语乃为《史记》所本。

总之,虽然现在可以判定“左氏《春秋》”乃是“左氏《春秋国语》”的简称,今见《左传》乃是大量援用了《春秋国语》以成书,这也并不表示是刘歆或汉代以后哪位人截取《国语》以成《左传》。今见《左传》援用《春秋国语》当于战国中期之前已经发生,《左传》是早在《史记》之前已经存在的《春秋》学著作。

四、《史记》援用“左氏《春秋》(《春秋国语》)”之证

如上所考,《史记》所称“左氏《春秋》”乃“左氏《春秋国语》”,其中史事范围不止是春秋,还包括西周,其历史故事既有为今见《左传》所取者,又有为今见《国语》所取者,这在《史记》的援用征引中也可以得到证明。亦即是说,《史记》相关部分的史料来源其实亦应是这部《春秋国语》,而不是直接采自《国语》或《左传》。这一认识可由比对《史记》与《国语》《左传》的记事而获得。

《史记》所述西周春秋史部分,在有情节描写的近200则故事中,独见于《国语》和《左传》者有100余则,达1/2强。

在这100余则独见于《国语》和《左传》的故事中,西周部分都已见于《国语》,如《史记·周本纪》中的“祭公谋父谏穆王”“三女奔密康公,其母称小丑备物必亡”“芮良夫谏厉王”“召公谏弭谤”“邵公以其子代宣王死”“虢文公谏宣王不籍千亩”“仲山父谏宣王料民”“幽王二年,西周三川皆震”已见《国语·周语上》,《周本纪》中的“小妾遭褒神龙漦所化玄鼋生女为褒姒”已见《国语·郑语》,《鲁周公世家》中的“鲁武公以括与戏见,周宣王立少子戏为鲁懿公”已见《国语·周语上》。具体比对,会发现它们相似度极高,甚至语句完全相同,但又各有出入,如“祭公”篇《周语上》“懋正其德”[13]1,《周本纪》作“茂正其德”[5]135;“代宣王死”篇《周语上》“王其以我为怼而怒”[13]14,《周本纪》作“王其以我为雠而怼怒”[5]143等等。还有的叙事情节有所出入,如“玄鼋褒姒”篇,《国语·郑语》史伯引《训语》[13]519,《周本纪》作“伯阳读史记”,且较《郑语》多出宣王时童谣[5]147;“立少子戏”篇,《鲁周公世家》也较《周语上》多出鲁懿公弟之名[5]1527。如果说文字差异可能是传抄变异所致,多出的不见《国语》的部分则需要考虑别有所出。

此外,《史记》春秋部分也有独见于《国语》者,如《晋世家》“献公欲废太子,骊姬泣曰”已见《国语·晋语一》,然而两者并不完全相同,具体如下表。

《国语》《史记》优施教骊姬夜半而泣谓公曰:“吾闻申生甚好仁而彊,甚宽惠而慈于民,皆有所行之。今谓君惑于我,必乱国,无乃以国故而行彊于君。君未终命而不殁,君其若之何?盍杀我,无以一妾乱百姓。”(《晋语一》)[13]274-275献公私谓骊姬曰:“吾欲废太子,以奚齐代之。”骊姬泣曰:“太子之立,诸侯皆已知之,而数将兵,百姓附之,柰何以贱妾之故废适立庶?君必行之,妾自杀也。”骊姬详誉太子,而阴令人谮恶太子,而欲立其子。(《晋世家》)[5]1645

前者称优施教骊姬“夜半而泣”,然后挑起献公欲废太子之心;后者称“献公欲废太子”,骊姬才“泣曰”。两者所述骊姬与献公的对话也有差异。

综上可知,《史记》叙事确有与《国语》相同的部分,但这些部分不太可能直接取自《国语》,而应是它们都采用了相同的源文本,各自又有所处理,才造成这诸多的大同小异。而依上述考定,这相同的源文本最大的可能就是左氏《春秋》(《春秋国语》)。

《史记》春秋部分更多的是已见于《左传》,独见于《左传》者高达60余则。两相比对,会发现它们的确有很高的相似度,如下表。

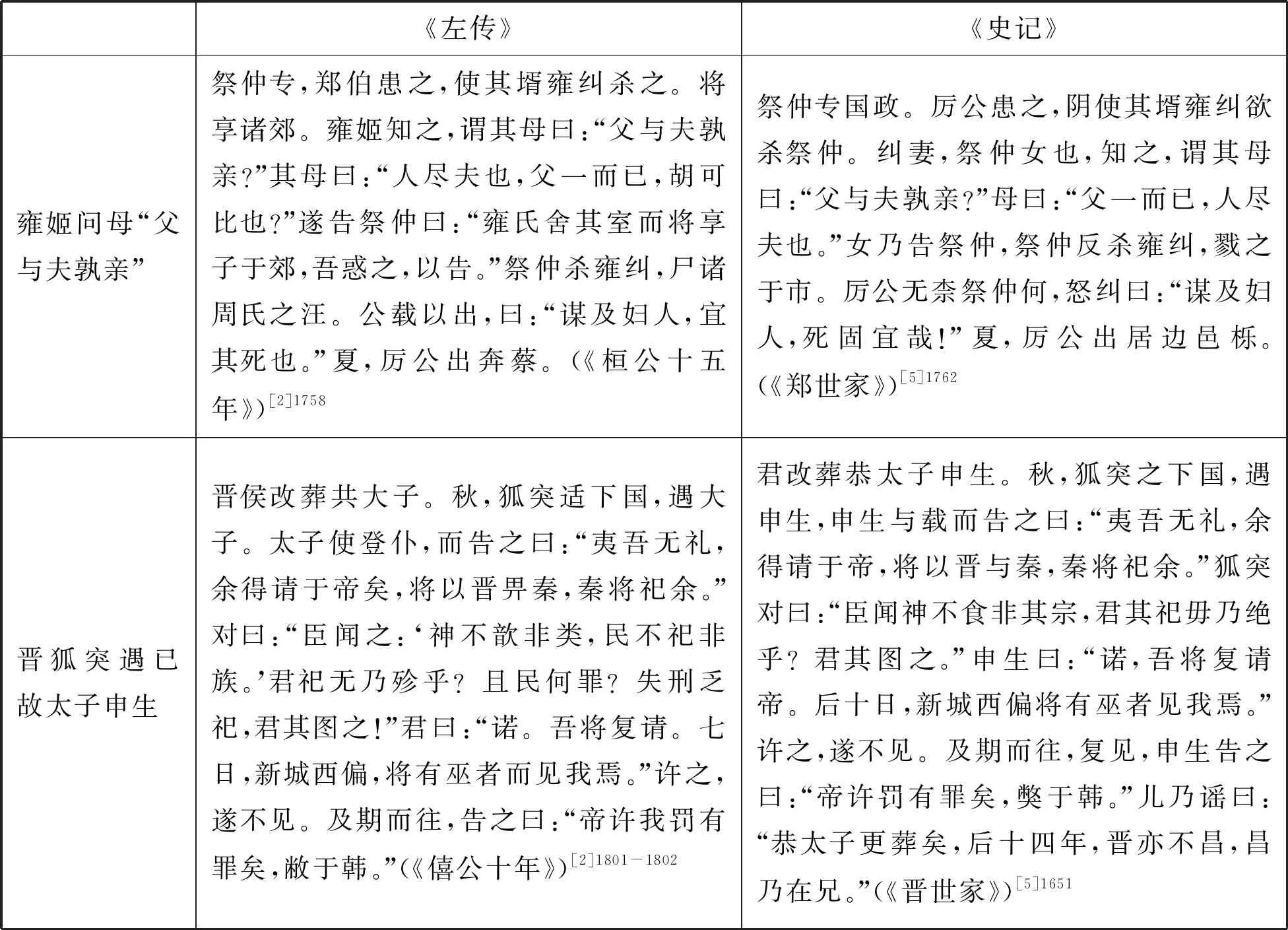

《左传》《史记》雍姬问母“父与夫孰亲”祭仲专,郑伯患之,使其壻雍纠杀之。将享诸郊。雍姬知之,谓其母曰:“父与夫孰亲?”其母曰:“人尽夫也,父一而已,胡可比也?”遂告祭仲曰:“雍氏舍其室而将享子于郊,吾惑之,以告。”祭仲杀雍纠,尸诸周氏之汪。公载以出,曰:“谋及妇人,宜其死也。”夏,厉公出奔蔡。(《桓公十五年》)[2]1758祭仲专国政。厉公患之,阴使其壻雍纠欲杀祭仲。纠妻,祭仲女也,知之,谓其母曰:“父与夫孰亲?”母曰:“父一而已,人尽夫也。”女乃告祭仲,祭仲反杀雍纠,戮之于市。厉公无柰祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉!”夏,厉公出居边邑栎。(《郑世家》)[5]1762晋狐突遇已故太子申生晋侯改葬共大子。秋,狐突适下国,遇大子。太子使登仆,而告之曰:“夷吾无礼,余得请于帝矣,将以晋畀秦,秦将祀余。”对曰:“臣闻之:‘神不歆非类,民不祀非族。’君祀无乃殄乎?且民何罪?失刑乏祀,君其图之!”君曰:“诺。吾将复请。七日,新城西偏,将有巫者而见我焉。”许之,遂不见。及期而往,告之曰:“帝许我罚有罪矣,敝于韩。”(《僖公十年》)[2]1801-1802君改葬恭太子申生。秋,狐突之下国,遇申生,申生与载而告之曰:“夷吾无礼,余得请于帝,将以晋与秦,秦将祀余。”狐突对曰:“臣闻神不食非其宗,君其祀毋乃绝乎?君其图之。”申生曰:“诺,吾将复请帝。后十日,新城西偏将有巫者见我焉。”许之,遂不见。及期而往,复见,申生告之曰:“帝许罚有罪矣,獘于韩。”儿乃谣曰:“恭太子更葬矣,后十四年,晋亦不昌,昌乃在兄。”(《晋世家》)[5]1651

“雍姬”篇“雍姬谓其母曰‘父与夫孰亲’”、“狐突”篇申生告之曰“夷吾无礼,余得请于帝矣,将以晋畀秦,秦将祀余”,几乎完全相同,无疑两者出于同源,但《史记》也并非直接采自《左传》,“狐突”篇申生约定日期,《左传》为“七日”,《史记》为“十日”,这或许是“七”与“十”形近而讹,但《史记》较《左传》多出“儿乃谣曰”,可见别有所本。

此外,《史记》与《左传》还存在繁简不同的情况。如“郑伯克段”一篇中的“郑伯黄泉见母”一节,《左传·隐公元年》所述就明显繁于《史记·郑世家》,且多出“公入而赋”“姜出而赋”的情节和歌辞[10]1716-1717。如果说这种情况可能是太史公编撰《史记》所作的简化处理,但“齐人杀郑子亹”篇却是《史记》繁于《左传》,如下表:

《左传》《史记》秋,齐侯师于首止,子亹会之,高渠弥相。七月,戊戌,齐人杀子亹,而轘高渠弥。祭仲逆郑子于陈而立之。是行也,祭仲知之,故称疾不往。人曰:“祭仲以知免。”仲曰:“信也。”(《桓公十八年》)[2]1759子亹元年七月,齐襄公会诸侯于首止,郑子亹往会,高渠弥相,从,祭仲称疾不行。所以然者,子亹自齐襄公为公子之时,尝会鬬,相仇,及会诸侯,祭仲请子亹无行。子亹曰:“齐彊,而厉公居栎,即不往,是率诸侯伐我,内厉公。我不如往,往何遽必辱,且又何至是!”卒行。于是祭仲恐齐并杀之,故称疾。子亹至,不谢齐侯,齐侯怒,遂伏甲而杀子亹。高渠弥亡归,归与祭仲谋,召子亹弟公子婴于陈而立之。(郑世家》)[5]1763

《史记》较《左传》多出子亹与齐襄公的宿怨、子亹坚持前往齐国的对话、子亹惹怒齐襄公的缘由及被杀的细节、子亹被杀后祭仲立子亹弟的过程,这些信息都不可能是从《左传》中获得的。

由此可知,《史记》所本应是与《左传》同源的《春秋》文本,很可能即是“左氏《春秋》(《春秋国语》)”,而非直接对《左传》的采纳。

《史记》所述春秋部分还有既已见于《国语》又已见于《左传》者,具体比对,会发现其中有的更与《左传》相同或相近。如“晋侯使太子申生伐东山皋落氏”,如下表:

《国语》《左传》《史记》十七年冬,公使太子伐东山。里克谏曰:“臣闻皋落氏将战,君其释申生也!”公曰:“行也!”里克对曰:“非故也。君行,太子居,以监国也;君行,太子从,以抚军也。今君居,太子行,未有此也。”公曰:“非子之所知也。寡人闻之,立太子之道三:身钧以年,年同以爱,爱疑决之以卜、筮。子无谋吾父子之间,吾以此观之。”(《晋语一》)[13]279晋侯使太子申生伐东山皋落氏。里克谏曰:“太子奉冢祀社稷之粢盛,以朝夕视君膳者也,故曰冢子。君行则守,有守则从。从曰抚军,守曰监国,古之制也。……”公曰:“寡人有子,未知其谁立焉!”……(《闵公二年》)[2]1788十七年,晋侯使太子申生伐东山。里克谏献公曰:“太子奉冢祀社稷之粢盛,以朝夕视君膳者也,故曰冢子。君行则守,有守则从,从曰抚军,守曰监国,古之制也。……”公曰:“寡人有子,未知其太子谁立。”……(《晋世家》)[5]1643

不难发现,就这段里克与晋侯的对话来看,《史记》与《左传》更是同源同流文本,而《国语》则是不同流的文本。

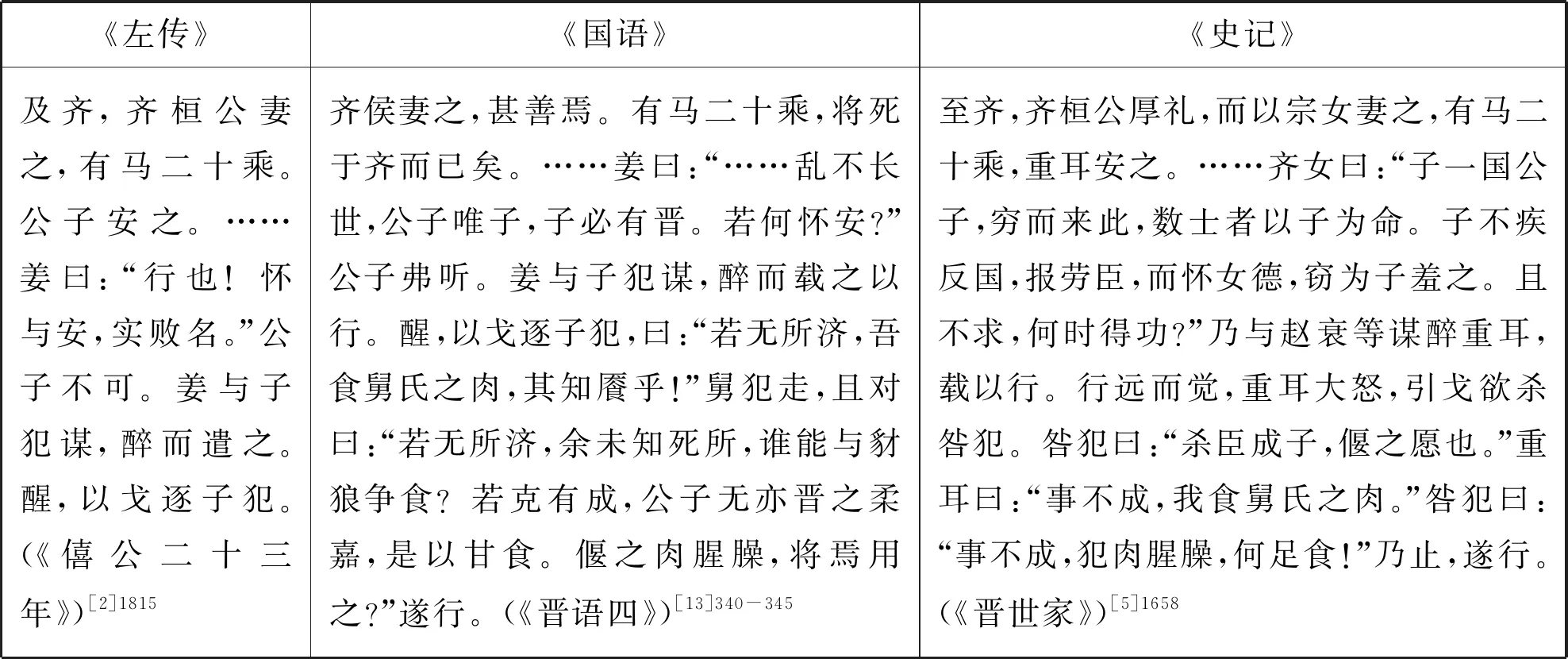

还有的不可能是援自《左传》,但虽接近《国语》,又不尽相同,如“齐姜与子犯谋醉遣重耳”,如下表:

《左传》《国语》《史记》及齐,齐桓公妻之,有马二十乘。公子安之。……姜曰:“行也!怀与安,实败名。”公子不可。姜与子犯谋,醉而遣之。醒,以戈逐子犯。(《僖公二十三年》)[2]1815齐侯妻之,甚善焉。有马二十乘,将死于齐而已矣。……姜曰:“……乱不长世,公子唯子,子必有晋。若何怀安?”公子弗听。姜与子犯谋,醉而载之以行。醒,以戈逐子犯,曰:“若无所济,吾食舅氏之肉,其知餍乎!”舅犯走,且对曰:“若无所济,余未知死所,谁能与豺狼争食?若克有成,公子无亦晋之柔嘉,是以甘食。偃之肉腥臊,将焉用之?”遂行。(《晋语四》)[13]340-345至齐,齐桓公厚礼,而以宗女妻之,有马二十乘,重耳安之。……齐女曰:“子一国公子,穷而来此,数士者以子为命。子不疾反国,报劳臣,而怀女德,窃为子羞之。且不求,何时得功?”乃与赵衰等谋醉重耳,载以行。行远而觉,重耳大怒,引戈欲杀咎犯。咎犯曰:“杀臣成子,偃之愿也。”重耳曰:“事不成,我食舅氏之肉。”咎犯曰:“事不成,犯肉腥臊,何足食!”乃止,遂行。(《晋世家》)[5]1658

重耳醉醒后,《左传》中只有“以戈逐子犯”一句,并没有两人的对话;《史记》中重耳欲食舅氏之肉的说辞,却详见于《国语》,而《国语》中姜氏劝重耳的对话又与《史记》不同。

由以上情况判断,《史记》所援用的文本,既非今见《左传》,亦非今见《国语》,而应是《左传》《国语》所援用的左氏《春秋》(《春秋国语》)。正因为它们分别都援用了这部《春秋国语》的不同传本,又各自做了一些处理,甚至润饰加工,才造成了同中有异、异中有同、或近于彼、或近于此的复杂情况。