叶面施氮对不同类型大豆品种氮素积累与分配的影响

李灿东 郭 泰 王志新 郑 伟 张振宇 赵海红 郭美玲 邱 强

(1黑龙江省农业科学院佳木斯分院/国家大豆区域技术创新中心/国家大豆产业技术体系佳木斯综合试验站,黑龙江 佳木斯 154007;2吉林省农业科学院大豆研究所,吉林 长春 136100)

大豆是需氮量较多的作物,可通过土壤吸收、肥料供应及根瘤固氮三种途径满足所需氮素。这三种途径既相互关联又相互制约,为大豆生长发育提供所需氮素[1-4]。研究表明,大豆的产量及品质与氮素供应密切相关,大豆外源氮素供给直接影响干物质积累情况,在合理外源氮素供应条件下大豆能够获得更高产量[5-8]。施用氮肥是大豆生产上常见的外源补氮措施,主要包括土壤施肥和叶面施肥,大量研究表明叶面施氮是重要的外源氮素来源,可有效提高大豆产量并改善大豆品质[9-13]。不仅在大豆中,其他作物在叶面施氮效果方面也有相关研究,如红小豆[14]玉米[15-17]、苦荞[18]、冬小麦[19]、黄秋葵[20]、番茄[21]、蚕豆[22]、甘薯[23]等。现有研究普遍是针对叶面氮肥施用效果的研究,鲜有对不同类型品种间叶面氮肥利用进行综合比较分析的报道。基于此,本研究针对不同类型大豆品种,采用氮素标记示踪技术,对生产上4 种主要类型品种在不同叶面施氮量下的氮素吸收、积累及分配进行综合分析,旨在为大豆叶面氮素利用机制研究及生产合理施肥提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选用黑龙江省东部地区主栽的4 种不同类型大豆品种,分别为亚有限圆叶型(YY)品种合丰48,亚有限尖叶型(YJ)品种合丰50,无限圆叶型(WY)品种合农64 及无限尖叶型(WJ)品种合丰55,均由黑龙江省农业科学院佳木斯分院提供。

供试土壤为黑龙江省三江平原地区黑钙土,取自黑龙江省农业科学院佳木斯分院试验田。土壤含全氮0.308%、全磷0.224%、全钾1.896%,速效磷126.5 mg.kg-1、速效钾510.7 mg.kg-1、碱解氮229.3 mg.kg-1、有机质5.3%,pH 值6.9。

基础肥料为尿素(N 含量46%)、磷酸二胺(N 含量18%,P 含量46%)及硫酸钾(K 含量75%);示踪肥料为15N 标记尿素,丰度20.17atom%Urea-15N2,购于上海化工研究院。

1.2 试验设计

试验采用双因素随机区组设计,4 种类型大豆品种参试,采取基肥常规施用(基肥:尿素30 kg.hm-2、磷酸二铵、150 kg.hm-2、氧化钾30 kg.hm-2)、15N 标记尿素叶面喷施的施肥方式。每种大豆类型设5 个15N 标记尿素喷施量处理,分别为N0(0 kg.hm-2尿素用量)、N1(3.5 kg.hm-2尿素用量)、N2(4.0 kg.hm-2尿素用量)、N3(4.5 kg.hm-2尿素用量)及N4(5.0 kg.hm-2尿素用量)。每个处理3 次重复(即3 盆),合计60 盆。盆栽桶规格为下底直径0.3 m、上口直径0.4 m、高0.45 m,桶底等边均匀钻3 个出水孔。

试验于2015年6月3日播种,采取双粒点播,每盆3 穴,每穴2 粒于等边三角形播种,出苗后每穴保留1 株。基肥施肥量按照尿素50 kg.hm-2、磷酸二铵150 kg.hm-2及硫酸钾50 kg.hm-2折合施用。15N 标记尿素在大豆初粒期(R5)叶面喷施。在大豆生长至初熟期(R7),用尼龙网袋将桶栽整桶从底部装入,待完熟期(R8)将桶栽植株按组织器官分类收集,包括根、茎、叶、叶柄、荚及籽粒,放入牛皮纸袋中置于烘箱内105℃杀青30 min,80℃烘干至恒重。将烘干好的各组织器官去皮称重,粉粹成粉末状过80 目筛,用于测定各器官全氮含量。

1.3 测定项目与方法

植株器官全氮含量采用ATN-300+全自动凯氏定氮仪(南京华奥仪器有限公司)测定,并经过硝化预处理后采用MAT 271 质谱仪(德国西德菲尼根玛特公司)测定15N 丰度[24]。

式中,Ndff(the percentage of N drived from15N fertilizer)为植株内氮素来自标记肥料的百分比。

1.4 数据处理

试验数据采用Excel 2010 进行整理,采用DPS 7.05 软件进行双因素方差分析。

2 结果与分析

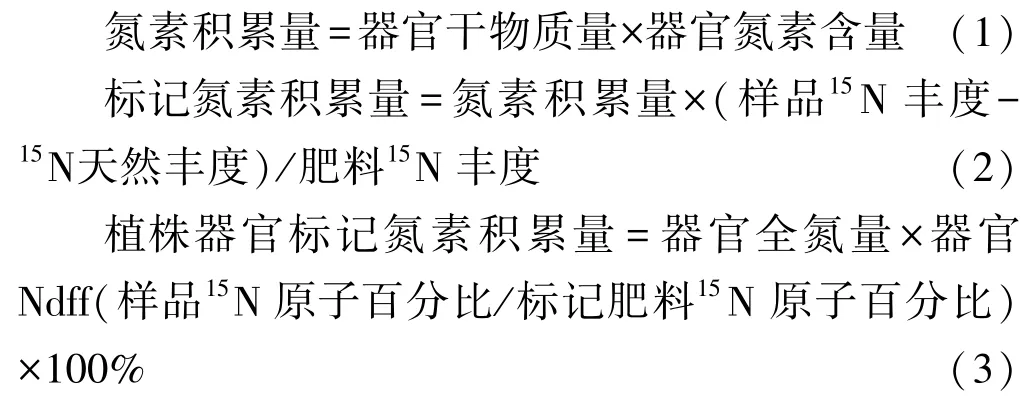

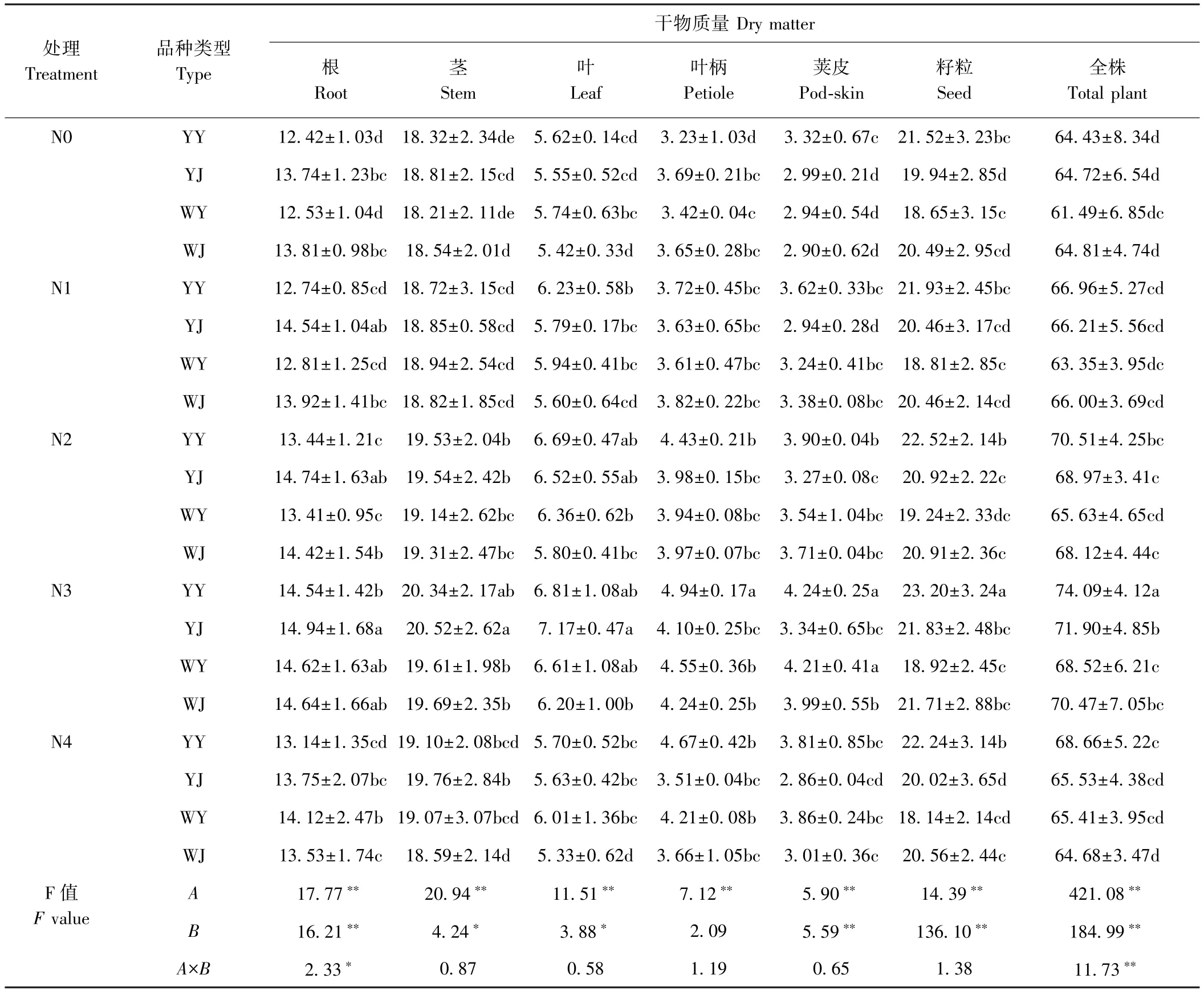

2.1 不同施氮量及品种类型对大豆器官干物质积累的影响

双因素分析表明,不同施氮量对大豆根、茎、叶、叶柄、荚皮、籽粒及全株的干物质积累影响均达到极显著水平,不同品种类型对大豆根、荚皮、籽粒及全株的干物质积累影响均达到极显著水平,并对茎、叶干物质积累影响达到显著水平(表1)。

由表1 可知,品种与施氮量搭配组合中,以亚有限尖叶型品种在N3 的根、茎及叶器官干物质量均为最高,分别为14.94、20.52 及7.17 g.plant-1,亚有限圆叶型大豆品种在N3 的叶柄、荚皮、籽粒及全株干物质量均为最高,分别为4.94、4.24、23.20 和74.09 g.plant-1,各器官干物质积累量分别总体显著高于其他组合处理,说明处理组合对大豆叶柄、荚皮、籽粒及全株的干物质量影响较大。因此,在叶面施氮量4.5 kg.hm-2(N3)处理下,大豆各器官干物质量最高,亚有限尖叶型品种的根、茎及叶器官干物质量较高,亚有限圆叶型品种的叶柄、荚皮、籽粒及全株的干物质量较高。

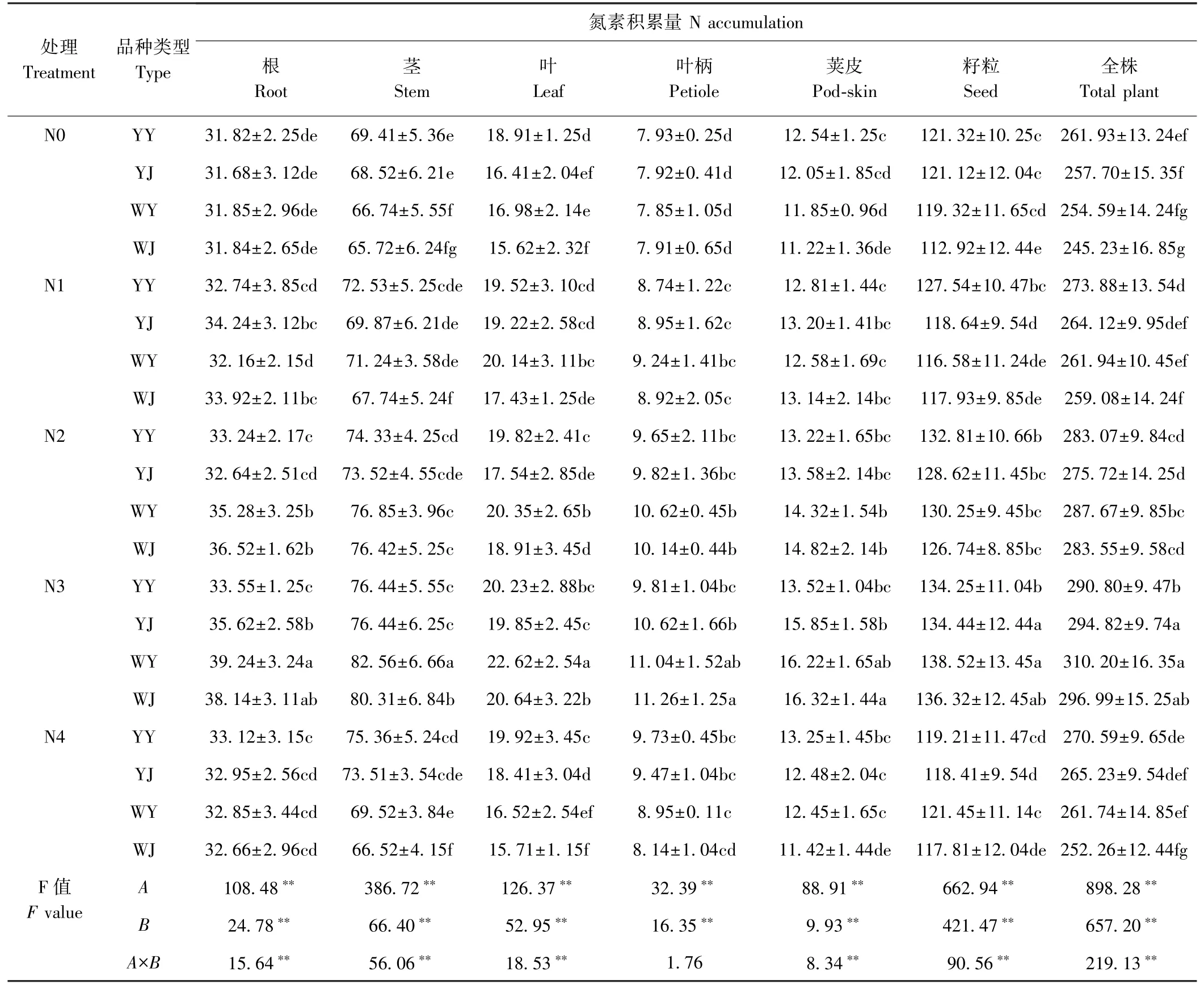

2.2 不同施氮量及品种类型对大豆器官氮素积累的影响

双因素分析表明,不同施氮量及不同品种类型对大豆各器官及全株的氮素积累影响均达到极显著水平,不同施氮量与不同品种类型的交互作用除对叶柄无显著影响外,对其他各器官及全株氮素积累量的影响均达到极显著水平(表2)。

由表2 可知,各品种与施氮量搭配组合中,以无限圆叶型大豆品种在N3 的根、茎、叶、籽粒及全株氮素积累量均为最高,分别为39.24、82.56、22.62、138.52及310.20 mg.plant-1,且与其他处理组合均达到差异显著水平(除N3 处理的无限尖叶型品种和有限尖叶型品种);无限尖叶型大豆品种在N3 的叶柄和荚皮的氮素积累量最高,分别为11.26 和16.32 mg.plant-1,且与除无限圆叶型外的其他处理组合均达到差异显著水平。因此,在施氮量4.5 kg.hm-2(N3)处理下,无限圆叶型及无限尖叶型品种均具有较高的氮素积累量,且无限圆叶型品种根、茎、叶及籽粒的氮素积累量较高,而无限尖叶型品种叶柄和荚皮的氮素积累能力较强。

2.3 不同施氮量及品种类型对大豆器官标记氮素积累与分配的影响

由表3 可知,各品种与施氮量搭配组合中,以亚有限圆叶型大豆品种在N3 的根、茎和叶柄中15N 积累量最高,分别为0.45、2.58 及0.93 mg.plant-1,其中根中的15N 积累量显著高于其他处理;茎中的15N 积累量与亚有限尖叶型、无限圆叶型大豆品种在N3 的15N 积累量无显著差异,但显著高于其他处理组合;叶柄的15N积累量与相同施氮水平下的无限圆叶型大豆品种无显著差异,显著高于其他处理组合。叶中15N 积累量以在无限圆叶型、亚有限尖叶型大豆品种在N3 条件下较高,显著高于其他处理,分别为1.48 和1.41 mg.plant-1; 荚皮中15N 积累量以无限圆叶型大豆品种在N4 条件下最高,显著高于其他处理;籽粒中15N 积累量以无限尖叶型大豆品种在N3 条件下最高(9.76 mg.plant-1), 显著高于他处理。由此可见,大豆叶面氮素施用的最佳施用量为4.5 kg.hm-2(N3),此条件下各器官氮素积累量较高,亚有限圆叶型品种根、茎和叶柄中15N 积累量最高,无限圆叶型品种叶中15N 积累量最高,无限尖叶型品种籽粒中15N 积累量最高。

表1 不同施氮处理下不同类型大豆品种各器官干物质量 Table 1 Dry matter of different plant organs of different soybean varieties types under different N levels /(g·plant-1)

各器官标记氮素分配率趋势与积累量基本一致,其中根和叶柄15N 分配率均以在亚有限圆叶型品种在N3条件下最高(3.05%和6.30%),叶中15N 分配率以无限圆叶型品种在N3 条件下最高(9.93%),荚皮中15N 分配率以无限圆叶型品种在N4 条件下最高(13.99%)。茎和籽粒中15N 分配率与积累量表现不同,茎中15N 积累量以亚有限圆叶型品种在N3 条件下最高,而分配率以亚有限尖叶型、无限圆叶型品种在N4 条件下较高;籽粒中15N 积累量以无限尖叶型品种在N3 条件下最高,而分配率以无限尖叶型品种在N4 条件下较高。表明各器官氮素分配率不是评价最适施氮量的标准,较高施氮量下虽然氮素分配率较高,但氮素积累量仍然低于其他处理,说明高施氮量反而影响了叶面氮素的吸收及利用。

表2 不同施氮处理下不同类型大豆品种各器官氮素积累量Table 2 N accumulation of different plant organs of different soybean varieties types under different N levels/(mg·plant-1)

3 讨论

已有研究表明,叶面施用氮肥能够有效提高大豆产量并改善其品质[25-29]。尤其在大豆营养生长期进行叶面施氮,可有效提高叶片叶绿素含量,促进植株光合作用,增加植株营养体生长,为生殖生长奠定良好基础[30-31]。在大豆生育后期,大豆根瘤固氮能力逐渐减弱,外源叶面施氮是最有效的氮素补充途径之一[32-36],此时进行叶面施氮能够满足氮素补充,促进籽粒氮素积累。谢甫绨[4]认为在大豆R5期肥料氮素吸收达到峰值,此时进行叶面施氮能够显著提高籽粒蛋白质含量并提高产量。本研究在大豆R5期采用不同施氮量处理对不同类型品种进行叶面施氮试验,结果表明在4.5 kg.hm-2施氮量处理下各类型品种不同器官干物质积累量均较高,该结果与已有研究报道一致[13]。不同类型品种间各器官氮素积累量及分配率则受不同施氮量影响。

本研究结果表明,在不同叶面施氮量处理下,不同类型大豆品种间各器官的干物质积累、氮素分配及15N的分配具有显著差异。因此针对不同类型品种进行合理叶面施氮具有重要意义。不同类型品种干物质积累结果表明,尖叶型品种较圆叶型在根、叶柄具有较高的干物质量,亚有限圆叶型品种较无限尖叶型在茎、叶、荚皮及籽粒具有较高的干物质量,原因在于无限尖叶型品种一般根系发达、叶柄较多,亚有限型品种主茎发达且圆叶型品种叶片较大,这些因素导致对应器官干物质量较大,属于不同类型品种间的客观差异;各器官氮素分配结果表明,无限型品种较亚有限型品种在各器官均具有更强的氮素吸收能力,无限圆叶型品种较亚有限尖叶型品种在茎、叶和籽粒中具有更强的吸收能力,虽然无限圆叶型品种具有较低的干物质量,但由于该类型品种植株叶面积较大,氮素吸收能力较强,因此各器官氮素积累量较大;不同类型品种各器官15N分配结果表明,除籽粒外,各器官15N 积累量普遍以亚有限圆叶型品种较高,籽粒则以无限尖叶型品种具有较高的15N 积累量,可能是该类型品种产量较高所致,籽粒标记氮素分配率以无限尖叶类型品种在高施氮处理下最高,说明在高施氮量下籽粒对外源氮素利用率较高,但此时籽粒的产量并非最高,说明过多施用叶面氮素虽然提高了籽粒的氮素分配率,但也造成其他器官干物质积累量增加从而导致产量并不是最高水平。因此叶面氮素吸收和利用是各器官综合平衡的结果,对产量的贡献也不仅仅局限于籽粒对外源氮素的利用,要根据不同类型品种的需氮特点科学合理施用。

表3 不同类型大豆品种各器官15N 积累量及分配率Table 3 The15N accumulation and distribution rate of different plant organs of different soybean varieties types

4 结论

不同类型大豆品种对叶面氮素吸收及利用情况不同,施氮量与品种类型对氮素利用存在交互影响。施氮量是影响氮素利用的主要因素, 在施氮量4.5 kg.hm-2处理下,不同类型大豆品种各器官干物质量、氮素积累量及15N 积累量总体均达到最高。同一施氮量下不同类型品种各组织器官氮素利用能力不同。本研究在前人关于大豆叶面施氮量及施氮效果的研究基础上,补充了不同类型品种对大豆叶面氮素吸收及利用的分析,揭示了品种类型及不同器官对氮素的利用特点,为针对不同类型品种进行科学合理叶面施氮提供了理论依据。