民族管弦乐曲《茶马古道行》叙事策略探究

●涂致洁 林 琛

(福建师范大学,福建·福州,350108)

吴华是我国著名的民族音乐家、作曲家、指挥家。先生自创作以来,至今已有两千余首作品问世,其代表作交响协奏曲系列《梨园乐魂》在中国乐坛上为人称道、独树一帜,其中《虞美人组曲》《白蛇传交响组曲》《天仙配幻想曲》等曲目,曾多次选入中央电视台春节戏曲晚会和各种重大庆典音乐会之中。其创作的民族管弦乐曲《茶马古道行》在2005年民族管弦乐征集评选活动中获奖后,也步入了大众的视野,被各地的乐团多次演出并获得好评。作曲家为此曲取名《茶马古道行》,也采用与之相适应的音乐叙事的手法,用音乐描绘了古道沿途一处处地貌风情、刻画出一幅幅茶马互市的生动景象,连续不断且层层递进地呈现了“茶马古道”的行迹,它似一部会“讲故事”的音乐作品,以唤起听众对该特殊时代的记忆。

一、《茶马古道行》的创作简况与叙事结构

(一)创作简况

“北有丝绸之路,南有茶马古道”。“茶马古道”这一与丝绸之路一样在历史漫漫长河中曾经发挥着重要作用的通道,现已逐渐湮没于历史的尘埃中。它兴于唐宋,盛于明清,是我国历史上连接内地与边疆地区进行茶马互市而形成的古代重要交通路线,是以马帮为主要交通工具的民间国际商贸通道。在茶马古道的功用上,除了发挥其本身的商业作用外,音乐与文化的交流也是必不可少的。在文学领域上关于茶马古道的书籍数量较多,例如李贵平所著的《历史光影里的茶马古道》等;在美术领域上,亦有许多名家用画笔记录下茶马古道的辉煌历史,例如于小冬的油画作品《茶马古道》等;而在音乐领域也有杰作诞生,多种民族的音乐文明通过商业交流产生了交汇与碰撞,作曲家吴华所作的民族管弦乐曲《茶马古道行》即位列其一,作品通过叙事性的表达手法,向今人再现了茶马古道的前尘往事,并将音乐与文化相互交融展现其中,奏出一段值得被铭记的历史。该曲获得成功后又被作曲家陈音改编为同名琵琶独奏曲,广为流传。

(二)叙事结构

在文学创作过程中,每一个叙事都有两个必然存在的部分:故事与话语,即为事件的内容与内容赖以传达的媒介,而在音乐中,音符就是故事赖以传达的主要媒介。吴华在创作构思中,立意鲜明、结构合理:其一,将作品设计为标题性音乐,命“茶马古道行”为题;其二,曲中的结构布局遂源于主标题,以“行”贯彻各小标题之间,通过“大漠的荒寂-旅程的艰辛-西域的风情-征途的豪壮-到达的热烈”五个部分的音乐叙述,展开对沿途风景的描绘及旅程情绪的表达,跟随标题的进程即可令人清晰地感受到行旅自始至终层层递进。由此可见,作曲家意在用民乐演绎和描述一千多年前,从长安到西域的一条茶马古道上,商人们在驼铃阵阵、马蹄声声中,途径敦煌、哈密到达波斯古国的旅途之所见所闻、所思所感,即叙事性为该作品的突出特征。

在这一叙事性特点的基础上开展作品的内部分析、归纳后,笔者认为在作品以“行”为题旨,以“叙”为表达方式的创作理念之下,全曲的叙事策略主要围绕“点、线、面”三个维度来展开:作曲家通过空灵的配器以及异域元素的融入之“点式”手法表达“大漠的荒寂”与“西域的风情”;通过旋律的起伏以及力度的布局这一“线性”手法表达“旅程的艰辛”与“征途的豪壮”;最后通过乐队全奏及拟声手法引发高潮等“面状”手法表达“到达的热烈”,圆满完成茶马古道历史的整体篇章。

二、造境于“点”—“大漠的荒寂”与“西域的风情”

从作品第一部分与第三部分的标题可以看出,作曲家的创意在于“写景”,即造境手法——用音乐描绘大自然景观,其间具体的地理坐标位置当然无法也无须特指,但从音乐的主题音调、节奏特性、配器思维等方面,即可领略出内含滇藏川乃至新疆、波斯等西域风光的景色描绘,此点是毋庸置疑的。[1](P3)而在造境的艺术手法上,作曲家主要采取了点式技巧,形成一幕紧接一幕移步换景的音画效果。

(一)“素色点描”的配器思维绘写大漠的荒凉寂静

为烘托“茶马古道”厚重的历史背景及其鲜明的民族文化色彩,在配器思维上作曲家可谓别出机杼。第一,在乐器编配上,较多地运用了通过茶马古道时期因经济文化交流而带来的民族乐器,尤其是以点击为主的打击乐器,如唢呐、新疆手鼓、串木等。第二,各段的配器特点均不尽相同,其中引子以单一音色为主且频繁更替乐器而产生“散点”化的音色结构,以及第一部分中“多点式”的伴奏音色配法,此两段结构均以“素色点描”的手法,从而形成空灵的配器效果尤显别具一格。

引子的配器注重单色独白,手法洗练。首先,乐曲的开端选用了定音鼓以及大低锣兼音束较为沉闷的音色,为即将拉开序幕的古道之行蒙上了一层神秘的面纱;随后引入极具代表性的民族乐器——阿拉伯苏尔奈(“苏尔奈”为唢呐的维吾尔语,阿拉伯苏尔奈源于西亚波斯和阿拉伯。)吹出缓慢的独吟乐句,作曲家将其运用于引子的第一部分,用意显然是凸显唢呐在整首乐曲中举足轻重的地位。其次,引子的速度设置为“散板”,于由弱逐渐加强的力度结构中,采用自由且极具张力的节奏加上唢呐宽广的音色,吹奏出由e1直跃e2的八度大跳音程,后即紧接一连串呈下行趋势、具有阿拉伯调式音阶特色的主题旋律,为全曲奠定了浓郁西域韵味的基调。[2](P44)第1-2小节由远及近的空灵的唢呐声描摹了大漠的沉寂荒凉之境,第2-5小节中,多次运用延长音以及由小二、小三度组成三连音固定音型的循环往复,辅之以渐慢的降速手法,更进一步深化了大漠的苍茫与寂寥。再次,唢呐独奏之后换用曲笛独奏取而代之(第5-8小节),旋律材料则在首句的基础上采用同头换尾的手法作了些变化。曲笛的音色悠扬悦耳,较唢呐更显细腻柔和,与唢呐既相互对峙,又相互呼应。值得注意的是,曲笛流传于我国南方地区,此时唢呐与曲笛的交替出现似在书写南北之间的对话,而这种忽远忽近的音响效果,惟妙惟肖地勾勒了一幅大漠清泉、孤烟袅袅之境。

谱例1:

第一部分(第13-28小节)的配器也十分简洁,仍以突出主题为重。经由第9 小节开始速度改换行板之后,第一部分的主题旋律由曲笛再次转交给高音唢呐担任,其他声部如弹拨、打击、提琴(拨奏)则担任和声背景,分别以柱式和弦、分解和弦、拨奏等点缀手法,彼此之间形成“多点式”的伴奏织体紧紧裹挟着主题,而此时打击乐声部开始加入新疆手鼓及串木模拟驼铃之声,击出带有切分音的固定节奏型,形成规律性的节奏律动,在整体上进一步增强了西域风格的音乐特征。该段主题虽与引子中的音高元素相近,但相比之下节奏更为稀松宽缓,高亢嘹亮的唢呐声奏出苍劲古朴的曲调,象征着在驼铃声声中马帮已踏上茶马之行,在荒寂的大漠中徐徐而行。

(二)多元异构的音乐元素点染沿途的人文风情

为体现第三部分“西域的风情”的其风其情,作曲家匠心独运于音乐的风格塑造,将多元的西域音乐元素融入其中,促成多头并进的多面图景。

其一,新疆古称西域,而西域是丝绸之路最富于传奇色彩的地区,所以此段落展现的西域风情主要手法主要呈现为对新疆维吾尔族音乐特点的借鉴。首先,从节奏上看,曲中多次出现维吾尔族人民为欢庆节日而举行“麦西热甫”歌舞活动中的典型节奏型XXX XX ,以及它的变化形式XXX XXXX、X·X XX等。维吾尔民歌中对其民族风格起到最重要决定性作用的常常是其变化多样的节奏型,所以相较而言第三部分中变形节奏的使用频率也更多一些。

其次,主题音调上,此段主要由两个对比鲜明的新疆维吾尔族音乐素材构成,并且结构也是因着材料的变化浑然天成的。初始阶段(第53-60小节)由梆笛和曲笛奏出一条节奏较为舒缓、气息绵长、悠扬辽远的维族歌调旋律,紧接的第二阶段(第61-76小节)则陡变为起于弱拍、活跃奔放的新疆歌舞节奏音型,与前一主题的变体交替出现,过程中乐器由少渐多力度也获得渐次加强,经两次“短兵相接”之后,于第69小节终于爆发了乐曲的第一次高潮,但此次高潮并未持续太长就很快消退。当第75小节即将消失殆尽之时,木鱼悄然叠入并承上启下引入第三阶段。这一阶段使用了变节拍手法,改4/4为2/4,速度从行板换为小快板,在手鼓的牵引与带动之下,弹拨组与打击乐组联合奏出经装饰加花后的快板主题,迅速引发第二次高潮并一而贯之直奔下一结构,与“征途的豪壮”无缝衔接。尽管中后部节奏逐渐加密、节拍进一步细分、音乐的气质已然发生由内而外的重大转变,但音高材料的变奏发展手法仍然有迹可循。无论是三个阶段界限分明,主题统一,还是音乐主以变化重复、材料交替等发展手法,无一不是为了塑造了形象不一、各别另样的异域风土与民情。

再次,在乐器使用方面,新疆音乐中常用的手鼓在作品中有大量的使用。手鼓也被称作“达卜”,流行于新疆一带,属于少数民族传统打击乐器中较为常见的一种,被视为维族音乐的灵魂。作曲家继承并使用这一传统乐器及其典型性节奏,手法虽简单但效果却佳,能迅速拉近时空距离,带入感很强。[1](P31)

该乐段通过多类西域音乐元素的点染,在不同阶段中进行一一描述,将商人千里跋涉途中的异域风俗人情一展无遗。事实上,这些元素也被用于第三部分以外的段落中,造就了整部作品都充满西域风格,引领听众沉浸在饱含异域韵味的音乐中穿行于古道之上。

三、寄情于“线”—“旅程的艰辛”与“征途的豪壮”

情感的抒发与表达往往需要一定的时长(即音乐片段)作为媒介,来引起听众发生反应产生共鸣。《茶马古道行》第二、第四部分:“旅程的艰辛”与“征途的豪壮”是为寄情篇章,作曲家在构思过程中,主要工于旋律的横向造型以及力度的整体布局两个方面,通过这两个“线性”创作思维来实现内在情感的外化表达。

(一)“峰回路转”式的旋律形态凸显旅程之艰辛

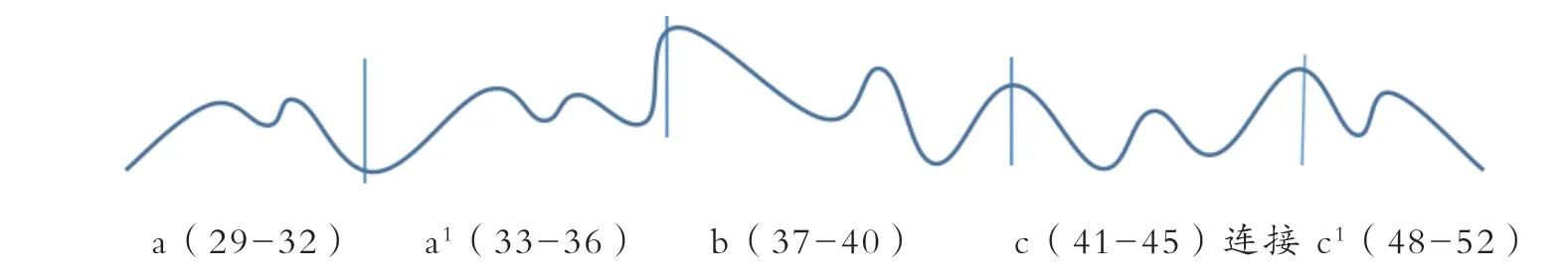

在第二部分“旅程的艰辛”中,作曲家主要通过“峰回路转”式的旋律形态以达成内中的“艰辛”意味。首先,旋律由高胡+二胡+中胡共同主奏,是初始主题即第一部分唢呐主题的复述,而主题再一次重申亦可理解为“行程受阻-重新整装-再度出发”的隐喻手法。其次,音色由粗犷豪放变为圆润悠长,再加上拉弦乐器独特的力量推拉感,生动而内敛地描述了在一望无际的大漠里,驮着商品的马帮一行抵着风沙举步维艰甚至人仰马翻无法前行等动态图像。再次也是最重要的一点,该段的旋律主要围绕音高e2进行变化展衍,共有五个乐句,不管是各句的内部音高运动,还是句式结构之间均有不同程度的旋律跨度,整体上形成高低错落绵延不断的音高连接(见图示)。

由图示可以看出,旋律线条如同大漠里沙丘或山川险阻一般起起伏伏,呈现出一种崎岖不平、“峰回路转”式的运动态势,如此书写,既真切地描画出茶马古道的绵延曲折,也妥帖地体现出马帮商旅途中的艰辛劳累。此外,整体段落由e2开头并且仍结束于e2上,且几乎每个乐句也均以e音结尾,给人以一种强调、坚持的感觉,许是明喻马帮们虽知前路险,却仍旧勇往直前的强大精神力量。

(二)跌宕起伏的力度布局表达豪壮之心志

在第四部分“征途的豪壮”中,力度符号的使用与布设是作曲家直抒“豪壮之气”的重要笔法。此段由两个平行结构的乐段组成,长度仅为16小节(第94-109小节),但力度进行却发生了三次变化:f(第94-101小节)→mp(第102-108小节)→ff(第109小节),在每个力度变化的片段之间重音、渐强等符号标记的密度相对于前面几段来说较多,因此其情绪的起伏也较大。

该段与第三部分的尾部严丝合缝,在前段的音响助力之下,唢呐音色再度发声,以“f”为力度背景下在高音区的e3处奏响强力度、高亢嘹亮的长音,提示新一乐段已递接并出发。与此同时手鼓也转变为震音的方式,所有声部齐发将乐队整体力度推向“f”,并于第101小节处情绪再次抵达高潮。

从第102小节进入反复乐段,此时高低音唢呐、梆笛与曲笛全部噤声,仅留下中音唢呐主奏主题,力度随之大幅消减,突变为柔和的“mp”,与前一小节高潮的强大有力音响形成较大的落差。三小节后高低音唢呐、梆笛与曲笛等再次加入,以长音e1、e2与e3构成两个八度齐奏,使得整体力度逐渐趋于饱满。后在音乐陈述中再度采用渐强将力度推向“ff”,最后两小节在“ff”的基础上还刻意添加了音符强音记号(﹥),增加和强调乐段的强终止语气。这一乐段整体上涌现出的先抑后扬、跌宕起伏的力度布局,抒写了商旅人勇往直前的激情与豪壮心志,也表达了即将到达终点难掩内心喜悦之情。

四、立意于“面”—“到达的热烈”

与记叙文的创作手法相同,叙述的终极目标是立意,亦即点题。该作的终曲“到达的热烈”既是古道之行的叙事结构的终点,也是作曲家创作立意、情感迸发高潮之所在。

(一)首尾呼应的主题乐思昭示作品的整体创作立意

终曲密接“征途的豪壮”末尾的高潮顺势而发,不仅速度进一步加至急板,且旋律声部使用连续十六分音符形成一股快速的、流淌不懈的音群,激发热烈的气氛。若将其材料(见谱例2)与前面的部分加以对比,虽然音型、速度与节奏变化均很大,但仍可看出音高结构框架与引子中主题乐思(见谱例1)息息相关,属于它的变化再现。

谱例2:

作曲家通过尾部对首部结构再现、呼应的创作手法,昭示了作品的整体创作立意,即,引子与终段的遥相辉映向我们展现了一幅始于起点并最终抵达终点、完整的“古道之旅”。

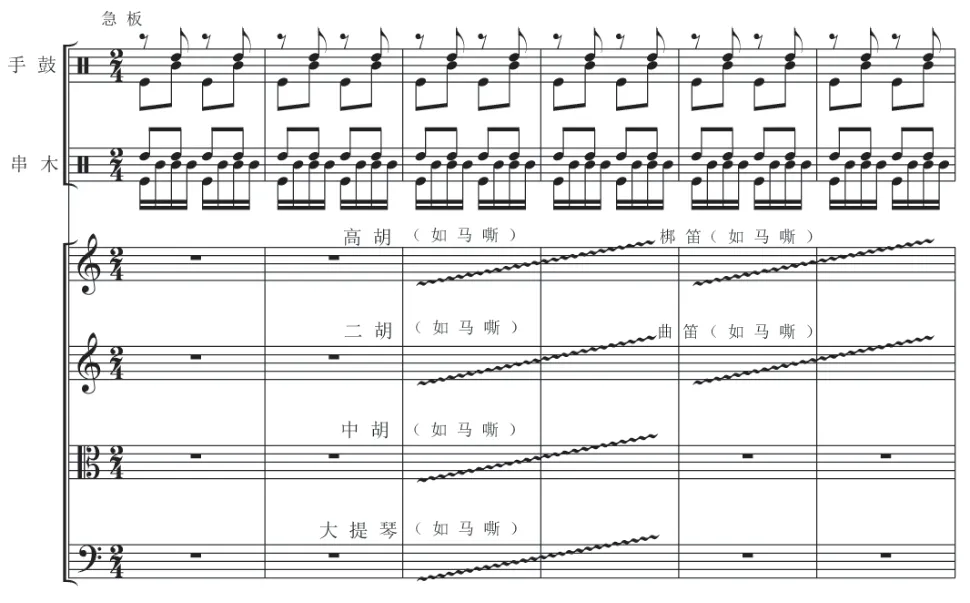

(二)混杂的拟声手法刻画旅程结束的场景

作曲家在终曲中使用了大量的拟声手法,并通过这些传神写照的艺术手法实现点题的目的。乐段开始处首先由打击乐敲打出两小节象征“马蹄声”的急速节奏,将听众从上一乐段的豪壮之情中抽离,随后出现了由高胡、二胡、中胡、大提琴以及梆笛、曲笛、唢呐声部对马嘶声的模仿音效,刻画出缰绳勒马让其停止前进时发出阵阵嘶鸣、此起彼伏的场景,显然是宣告终点已达的直写手法。

谱例3:

嘶鸣声结束后,胡琴声部、弹拨声部(柳琴和琵琶)和木琴开始弹奏密集的十六分音符,其余乐器组如笙、阮、箜篌等则以平稳的节奏型陪衬之,彼此相互交织,带来嘈杂喧嚣的音效,仿佛人们陆陆续续下马进行交谈。此间作曲家非常巧妙地运用了梆笛与曲笛,让其吹奏颤音,同弦乐声部与弹拨乐声部演奏的十六分音符交替出现,效仿来自不同方向的马帮商队陆续到达,马儿的嘶叫声、人们的喧哗声、觥筹交错声等混然一体,其绘影绘声的逼真手法跃然纸上,使人顿生声临其境之感。可以说,终曲中诸多栩栩如生的拟声手法也是这部作品独特、新颖之所在。

(三)高潮情绪迸发渲染热烈的终结气氛

在配器上,终曲除了采用拟声的个性手法,全奏也是这一结构的重要形式,以充分表达人们难以抑制的激动喜悦之情、渲染热烈的终结气氛,其中两次推进高潮使情绪得到更加淋漓尽致地迸发。由第123小节开始,乐队中的所有乐器均进入了演奏行列,并以逐次递增的力度以及连续快速的十六分音符将情绪一步步向前推进,直至第158小节处以强力度、相同的音型奏出连续8小节的主和弦的方式,将情绪推至制高点。这一过程中乐队的演奏力度发生整体性崛起,也从侧面体现出马帮旅人们在征服了旅程后内心油然而生的自豪感。

乐队的力量经过这8小节的循环积累后终于在第162小节迸发高潮,将整体力度推向“fff”,并持续了整整7个小节,随后忽而转入第169小节力度为“mp”的长音,形成巨大的速度差与力度差,开始了第二次高潮的积蓄,然此次仅在短时内便迅速推向“fff”并在炙热的氛围里果断结束全曲。该片段为整部作品最令人振奋不已的段落,其主要利用乐队全奏和力度的增幅引致情绪迸发,来展现旅程结束之时热烈激昂的气氛,而正是这些激荡人心的交响性音效,牵动听者的思绪随着乐队一起圆满完结这场古道之行。

总 结

综合以上分析可见,吴华在创作《茶马古道行》的过程中,通过“点”的染写,描绘了茶马古道上的自然地貌与风土民情;通过“线”的勾勒,表现了中国古代商旅不畏艰辛的动人情景;通过“面”的辉煌,抒发了旅途顺利结束后的激动热烈之情。所以,整体而言,作品通过“点、线、面”三个维度,分别实现了“造境、寄情、立意”的艺术效果。正是这一叙事策略,最终促成了作品“以声绘景”“以乐道情”,带有“夹叙夹议”特色的叙事风格,让听众体验了一场精彩的“古道声景”之旅。历史上,在古道上相互交融的不仅仅只有经济贸易,文化交流也为这条道路增添了绚烂的一笔,而作曲家以民族管弦乐队为载体,用气势如虹的音乐表达出“茶马古道”时代的历史缩影,犹如“记事本”一般,既是一部辉煌的音乐画卷,亦似一部鸿篇的历史纪实,其艺术价值与历史意义均有一定的独特之处。

纵观目前我国民族管弦乐创作实践,专业音乐创作者如何创作出“人民喜欢听”、具有“中国乐派”风范与气质的优秀作品,依旧任重而道远。笔者以为,作品《茶马古道行》至少在三方面提交了令人满意的答卷:一是内容上——标题写实,立意明确,音乐形象鲜明。二是想法上——作品把“古道”文化基因与民间传统音乐基因紧密结合,将其所蕴含的地域文化特征、人类情感转化为特殊的音乐语言并淋漓尽致地表达;三是做法上——既对新颖性、个性化的作曲技法、新音响效果进行积极的探索,又不陷入盲目追求标新立异导致曲高和寡之境地,力求符合大众的审美情趣。当然,想要达成这三点,作曲家不仅要学习丰富多样的作曲技法,更要对自身文化传统、文化语境进行深入研究之后方可淬炼而成。