论穷尽行政救济原则的适用及其例外

韩玉亭

正如林来梵教授等所言,当前“立法极简主义”所导致的“规范阙失”问题比比皆是,而可能弥合此类问题的判例制度尚未确立。鉴于此,精细化地探究法律原则在司法实践中的应用也就显得尤为必要。(1)参见林来梵、张卓明:《论法律原则的司法适用——从规范性法学方法论角度的一个分析》,载《中国法学》2006年第2期。鉴于此,本文主要探究穷尽行政救济原则在具体的行政纠纷解决当中如何适用的问题。首先就该原则适用的基本条件而言,行政纠纷救济模式要与纠纷特质相契合,公正价值与效率价值要相互平衡,司法有限理念和司法最终的理念要相互协调。其次就该原则适用的具体模式而言,行政纠纷依照其发展阶段,大致历经了行政纠纷的萌芽期、行政纠纷的公开期、行政纠纷的升级期三个阶段。行政纠纷解决当中,在充分考虑纠纷发展阶段的基础之上,通过各种救济渠道之间的良性有序竞争,逐步形成和解救济优先,行政内部救济紧随其后,司法外部救济殿后的纠纷救济优先等级,最终实现各种救济资源的有序配置。再次就该原则适用的制约因素而言,在行政纠纷救济过程当中,当事人穷尽行政救济的难度,司法与行政解决争议的成本效益情况,纠纷救济依赖行政事实的程度,纠纷解决运用专业知识的程度等诸多要素均会制约穷尽行政救济原则的适用。最后就该原则的例外适用而言,唯有当纠纷当事人直接寻求司法救济所保障的权益远远大于穷尽行政救济所维护的行政效率以及行政自治权时才符合该原则的例外适用情形。(2)参见郑烁:《论美国的“穷尽行政救济原则”》,载《行政法学研究》2012年第3期。

一、 穷尽行政救济原则适用的基本条件

“法律原则之把握,与其给以界说,毋宁探究其适用。”(3)前引①,林来梵、张卓明文。立基于此,我们在客观审视穷尽行政救济原则时首先要仔细探究该原则适用的基本条件,即救济模式要与纠纷特质相契合,公正价值与效率价值相平衡,司法有限和司法最终相协调。唯其如此,才能实现行政纠纷救济资源的最优化配置。

(一) 救济模式与纠纷特质相契合

所谓救济模式是指行政相对人在其合法权益受到行政行为侵害之时采取何种渠道予以补救的相关问题,(4)参见林莉红:《中国行政救济理论与实务》,武汉大学出版社2000年版,第42页。其主要涵盖了行政救济渠道和司法救济渠道两类。而所谓纠纷特质是指对行政相对人造成权益侵损事实,当事人申请相关主体予以审查救济的行政行为所具有的性质及其禀赋,(5)参见黄启辉:《行政救济构造研究:以司法权与行政权之关系为路径》,武汉大学出版社2012年版,第44-45页。其通常涵盖纠纷性质、纠纷阶段这两个方面。而所谓救济模式与纠纷特质相契合是指针对不同性质、不同阶段的行政纠纷要采用不同的救济渠道,同时在行政纠纷救济渠道的设置以及选择当中也应充分考虑其与行政纠纷特质是否实现了最优衔接,唯其如此,才能有效实现行政纠纷救济资源的最优化配置。反之,则不仅不能实现救济效果的最优化,甚至还可能侵蚀到行政纠纷救济机制的社会公信力以及裁断权威性。(6)参见林莉红:《论行政救济的原则》,载《法制与社会发展》1999年第4期。具体言之,救济模式与纠纷特质相契合主要表征为以下两个方面:其一,救济模式要与纠纷性质相契合;其二,救济模式要与纠纷阶段相契合。

就第一个方面而言,在行政纠纷解决当中不仅可能会涉及失当行政行为,也可能涉及违法行政行为。失当行政行为,通常与行政权力的自由裁量事项息息相关。鉴于诸多因素的制约,涉及行政自由裁量权的纠纷很难进入司法救济的视阈当中,即使其能够有幸进入司法救济环节也仅有十分有限的行政纠纷能得到有效的救济。(7)参见崔卓兰、刘福元:《论行政自由裁量权的内部控制》,载《中国法学》2009年第4期。而对于除此之外的大多数涉及行政自由裁量权的纠纷,若选择了司法救济渠道不仅可能得不到救济,甚至还可能会增加当事人的时间和精力成本,损害司法的公信力。显然在此情形之下,当事人直接选择行政救济将是最佳选择。而对于违法行政行为,当事人则可以在寻求行政救济无效的情况下再次寻求司法救济渠道,从而为当事人打造全方位的权利救济体系,而这正是穷尽行政救济原则的基本内涵所在。

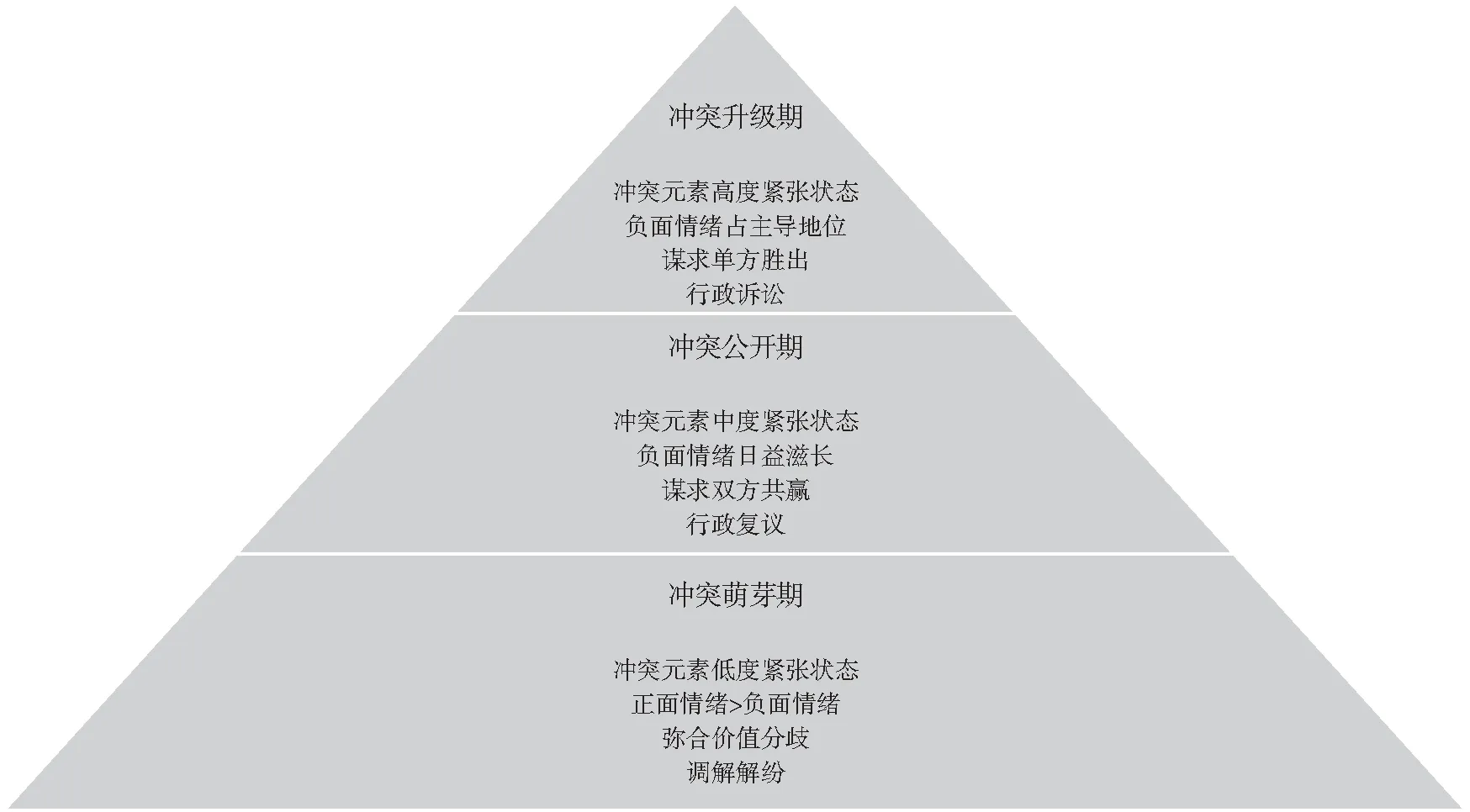

就第二个方面而言,伴随着行政纠纷的不断演进发展,其大致历经了冲突萌芽期、冲突公开期、冲突升级期这三个阶段。在行政纠纷的冲突萌芽期,各类冲突元素处于低度紧张状态,且正面效应强于负面效应,在此阶段纠纷化解的关键在于防止双方当事人之间的冲突进一步扩大化,有效避免冲突负能量的规模集聚。(8)参见Alice Ackerman. “The Idea and Practice of Conflict Prevention”, Journal of Peace Research 40, (2003). 转引自韦长伟:《公共冲突中政府的第三方干预角色研究》,南开大学2013年博士学位论文。立基于此,该阶段化解行政纠纷的最佳手段为行政纠纷的私力救济。(9)有些学者认为行政纠纷的私力救济手段主要包括自力救济手段与非(半)官方介入下的救济手段这两种类型。参见周佑勇、解瑞卿:《作为行政性纠纷解决之道的私力救济》,载《当代法学》2011年第1期。在行政纠纷的冲突公开期,随着双方紧张关系的升级,双方的负面情绪日益滋长,各类冲突性元素处于中度紧张状态,相互之间的争议焦点也日益明朗。在此阶段纠纷化解的关键在于有效协调、平衡争议双方的不相容负面情绪,尽力消弭冲突双方的对立分歧。(10)参见Peter Wallensteen. “Understanding Conflict Resolurtion: War, Peace and the Global System”, Sage Publications, 2007. 转引自前引⑧,韦长伟文。立基于此,该阶段化解行政纠纷的最佳手段为行政救济。其借助行政救济渠道从而找寻到争议双方的核心争议焦点,借此来深度挖掘争议背后的各类潜在影响因素,积极培养双方的正面情绪,增强双方当事人之间的交流互动,充分利用各类行政资源有效化解双方的分歧,以此达成共识,尽快化解行政纠纷。(11)参见Michael Lund. “Preventing and Mitigating Irolent Conflicts: A Revised Guide for Practitioners”, Washington D.C., Creative Associates International, 1997. 转引自前引⑧,韦长伟文。在行政纠纷的冲突升级期,双方当事人相互之间的分歧已经从相对缓和的具体利益争端走向更为激烈的立场对峙,此时的各类冲突性元素处于高度紧张状态,双方的负面情绪占据主导性地位,当事人的诉求也从之前的实现合作共赢变为之后的谋求单方胜出。(12)参见前引⑧,韦长伟文。在此阶段纠纷化解的关键在于通过利益关系的决断来修复受损社会法律关系,维护社会秩序的稳定。立基于此,该阶段化解行政纠纷的最佳手段为司法救济。其借助司法裁断的权威性来尽快扭转社会法律关系当中的不确定状态,避免因行政纠纷久拖不决而可能引发的连锁效应。

综上所述,在行政纠纷解决当中,必须要充分考虑纠纷的性质以及纠纷所处的阶段,借助各种救济渠道相互之间的良性竞争,从而逐步优化不同救济渠道之间的位序关系,最终实现各种救济资源的有序配置,而这恰恰是适用穷尽行政救济原则的基本要求。

(二) 公正价值与效率价值相平衡

所谓行政纠纷救济当中所包含的公正价值,即“行政纠纷救济机关在解决相关争议过程中既能运用体现公平正义精神的实体规范来认定和分配当事人之间的权利义务,同时又能确保其认定和分配的过程及方式均体现了公平正义之精神内涵”。(13)吕忠梅:《司法公正价值论》,载《法制与社会发展》2003年第4期。具体表征为以下四个层面:其一,通过刚性立法明确规定救济程序之科学性和合理性,确保各个参与当事人均可实现公平正义之价值诉求;其二,救济过程严格依照法定程序行事,从而确保救济活动不偏不倚;其三,行政纠纷救济中充分保障并合理配置各个诉讼当事人的权利义务关系;其四,确保行政纠纷的救济结果实现公平正义之宗旨。(14)参见高珊琦:《论刑事司法中公正与效率之均衡及途径》,载《河北法学》2006年第8期。

所谓行政纠纷救济中所包含的效率价值,即“行政纠纷救济过程中能够迅速而高效地解决相关争端事项,力求通过最少的救济资源投入进而实现最大的社会效益”。(15)姚莉:《司法效率:理论分析与制度构建》,载《法商研究》2006年第3期。具体表征为以下几个方面:其一,行政纠纷救济之程序要符合及时高效之内涵,从而有效避免救济程序的拖沓延误;其二,行政纠纷救济之程序要符合繁简分流之内涵,从而充分优化各类救济资源之配置;其三,行政纠纷救济之机制要符合科学有序之内涵,通过不同救济机制之合理衔接,从而有效避免救济空白地带和救济重叠地带所导致的资源浪费;(16)参见前引,高珊琦文。其四,纠纷救济之定位要符合边际成本效益核算之要求,通过救济边际成本与边际收益之综合衡量,从而有力实现各种纠纷救济资源的统筹规划。(17)参见前引,姚莉文。

具体到行政纠纷救济机制的选择过程当中,公正价值与效率价值二者间的关系也并非是决然对立的,而是紧密衔接的。一方面,当事人无论选择何种救济渠道,其内心对于公平正义的不懈追求将是永恒的主题,任何救济机制当中效率价值追求均以不违反基本的社会公平正义为底线,舍此必将导致纠纷解决机制的阻滞,大量纠纷得不到公正解决,其最终必将进一步威胁到救济机制的效率要素,至此救济机制也就逐渐演变成了晦涩的理论说教。另一方面,现代社会各类救济资源日益稀缺已是不争的事实,若在选择救济渠道时不计成本效益一味地追求所谓的实质公平正义,其显然也并非理性之举,毕竟“迟到的正义非正义”。再者,为某一个争议较小的纠纷占用大量的社会救济资源,其直接堵塞了其他更加激烈的社会纠纷的救济渠道,这必然会引发更大的社会冲突。因此,行政纠纷救济渠道在实现社会公平正义之时也不能脱离效率,毕竟促进行政纠纷的尽快解决同时也是社会公平正义的内在价值诉求。唯有通过各类救济资源的优化配置才能有效避免行政纠纷救济当中因拖沓迟延而对社会公平正义所造成的各类损害。(18)参见前引,高珊琦文。

综上所述,当前行政纠纷救济渠道的选择当中所涉及的一个关键问题便是如何实现公正价值和效率价值之间的平衡,而穷尽行政救济原则恰是最优的选择。其首先通过行政救济的方式予以分流不仅考虑了行政活动的效率要素,同时又兼顾了救济活动的公正因素,从而将二者之间的紧张关系调试到了最低程度。(19)参见黄学贤、马超:《行政复议:制度比较、功能定位与变革之途》,载《法治研究》2012年第6期。也正是得益于先行的行政救济,从而有效避免了全部行政纠纷均进入司法救济渠道所导致的救济资源浪费和救济渠道阻滞等弊端。如先行的行政救济无效则再进入司法救济机制,通过该救济分流机制从而让司法救济渠道专注于那些案情复杂、争议激烈的行政纠纷。

(三) 司法有限与司法最终相协调

所谓司法的有限性即司法权介入行政纠纷的过程当中,其介入的广度和深度必须要保持协调,有所克制,从而既不降低行政事务的效率,又能保持行政秩序的稳定。(20)参见章剑生:《现代行政法基本原则之重构》,载《中国法学》2003年第3期。其具体表征为以下几个层面:其一,司法救济其受案范围是有所限制的。鉴于司法资源的有限性、法官能力的局限性、行政权与司法权关系的复杂性、司法救济的复审性等诸多特质所限,(21)参见江必新:《司法审查强度问题研究》,载《法治研究》2012年第10期。司法救济其受案范围总是限于一定的边界之内。(22)尽管伴随社会的逐渐演进,司法救济其审查范围呈现出了不断延伸扩展的趋势,但其救济范围总是有所限制的,不可能无限广阔。其二,司法救济的审查强度总是有所限制的。鉴于司法机关既非行政事务的决策者,也非国家政策的执行者,因而不宜轻易用司法裁断来推翻之前行政机关的决定,同时这也决定了司法机关对于行政纠纷实行相对宽松的审查强度——“合法性审查”标准而非“合理性审查”标准。(23)参见蒋惠岭:《司法学视角下的新行政诉讼法述评》,载《法律适用》2015年第2期。其三,司法救济其对原告资格总是有所限制的。立案登记制改革之后,为有效防止滥诉行为的发生,对于原告资格的限制也就更为迫切,从而限制那些与自身合法权益无直接关联的组织和个人动辄提起诉讼。该滥诉行为不仅挤占本已不堪重负的司法救济资源,而且还很可能危害到行政机关维持社会秩序良性运行之效能。其四,司法救济其判决功能总是有所限制的。在行政纠纷的司法外部救济当中,鉴于行政权与司法权二者的差异性,很多情况之下司法机关不能直接以司法判决来代替行政决定,诸如撤销判决附带的重作判决、履行法定职责判决以及变更行政行为的判决均为典型例证。(24)参见前引,章剑生文。其五,司法救济其裁判依据是有所限制的。在行政纠纷的司法审查当中对于法律位阶高于行政规章的法律法规要依照其作出裁断而不得提出异议,而对于法律效力低于行政规章的规范性文件则不可作为裁判的依据。(25)参见章剑生:《论司法审查有限原则》,载《行政法学研究》1998年第2期。

所谓司法最终性即对于所有属于诉讼受案范围之行政纠纷当事人均可向人民法院提起诉讼,法院发生法律效力的终审判决非经法定的程序或方式,任何国家机关和当事人均不得随意废止、变更。(26)参见杨伟东:《关于我国纠纷解决机制的思考》,载《行政法学研究》2006年第3期。其具体表征为以下几个层面:其一,只要当事人所提交的行政争议事项在行政诉讼受案范围之内,司法机关均应为其提供救济,不得拒绝裁断。其二,终审判决是司法机关代表国家对于待决纠纷作出的最权威的决断,其非经法定程序不得推翻。一旦出现“终审不终现象”必将损害国家司法制度的公信力以及法律秩序的稳定性。其三,终审判决以国家强制力为后盾保证其落实到位,当事人有能力履行而故意逃避履行必将承担相应的法律责任。其四,司法过程当中所追求的是法律真实而非客观真实,其司法判决的正确性寓于逻辑推理以及证据运用的过程当中,而非司法判决结果本身。(27)参见江国华:《常识与理性(四):走向综合的司法改革》,载《河南财经政法大学学报》2012年第2期。因而法律的终审判决将是具有法律约束力的裁断结果,其不以当事人的意志为转移,必须得到全面履行。

就司法有限性与司法最终性二者的关系而言,它们紧密联系、互相依存。司法有限性是司法最终性的前提性要素。司法不是万能的,要想保证司法救济的最终权威性必须要优化司法救济资源配置,真正实现有所为有所不为。可以设想,假如全部的行政纠纷不经分流均一起涌入司法救济渠道,司法救济渠道必将不堪重负,不仅难以实现个案的正义,甚至还会损害司法的权威性和最终性。立基于此,法院拒绝对那些尚未成熟到适宜司法系统救济的案件进行审理,那些诸如此类的行政案件可首先通过行政救济渠道予以分流,若先行的行政救济及时平息了待决的行政争议,则会有效减少司法救济渠道案件的涌入。若先行的行政救济未取得理想效果,可再将其进一步纳入司法救济渠道当中,以司法判决的形式对行政争议关系作出最终的决断。正是得益于穷尽行政救济原则的制度优化,从而实现了不同救济渠道的相互分流,确保了司法救济的有限性和权威性。而司法最终性则是司法有限性的后盾支撑。在所有的行政纠纷当中能够进入司法救济渠道的案件少之又少,正是得益于最终司法判决的权威性,从而能够让数量极为有限的司法判决产生巨大的辐射效应,警示行政主体对于那些已发生的行政纠纷及时进行自我纠错,对于可能存在隐患的潜在行政纠纷及时进行自我整改。也正是得益于最终司法判决的权威警示效应,从而让司法救济主体无须关注全部的行政案件,只要集中主要精力裁断疑难行政纠纷即可。既然并非全部案件均需进入司法救济渠道,那么如何遴选哪些案件可以进入而哪些案件又无须进入呢?显然穷尽行政救济原则的制度安排则恰是比较合适的安排,从而让部分行政纠纷梯度有序地进入司法救济渠道。

二、 穷尽行政救济原则适用的基本模式

当今转型社会各类行政纠纷频发,迫切需要一套多元有序的行政纠纷解决机制与之相配套。而所谓多元化的行政纠纷解决机制,必然是包含了诸如调解、行政复议、行政诉讼等多种纠纷解决手段的救济机制,从而便于各种救济手段比较优势的充分发挥;而所谓有序的行政纠纷解决机制,必然是在各种纠纷解决手段之间存在着大致确定的优先位序等级,从而便于当事人根据冲突的阶段选择最为恰当的行政纠纷解决机制。正是鉴于此,唯有建立起调解解纷机制优先,行政复议救济紧随其后,行政诉讼负责殿后这样一套多元有序的行政纠纷解决机制,才能真正地促进当前行政纠纷解决当中实现公正价值和效率价值二者之间的平衡。就行政纠纷的一般发展阶段来看,其大致历经了冲突萌芽期、冲突公开期、冲突升级期这三个阶段(见图1)。

图1 行政纠纷救济的发展阶段图示

(一) 冲突萌芽期

在行政纠纷的冲突萌芽期,各类冲突元素处于低度紧张状态且正面效应强于负面效应。在此阶段行政纠纷化解的关键在于防止双方当事人之间的冲突进一步扩大化,有效避免冲突负能量的规模集聚。(28)参见前引⑧,Alice Ackerman文。立基于此,该阶段化解行政纠纷的最佳手段为通过调解(私力救济)的方式来化解行政纠纷,从而避免因行政复议或者行政诉讼等救济机制的强力介入而导致双方的矛盾升级。其正是通过减少双方的对抗性从而在根本上弥合双方当事人之间的价值分歧。有时为了实现纠纷的彻底化解甚至可以超越当事人的个体请求来协调解决相关纠纷的争议焦点,其以现有的证据材料和法律规定为基本出发点,但却不仅仅局限于此,很多情形之下行政纠纷的彻底化解离不开双方当事人在不违背法律明文规定的基础上进行必要的妥协。正是得益于其必要的妥协从而有效避免了因为非黑即白棱角分明的裁断所导致的“案结事不了”的情形。在调解当中其着眼于未来社会关系的维护,更加注重的是利益上的平衡和情感上的接纳,而在法律裁断当中则着眼于过去的纠纷事实,更加注重法律上的是与非以及权利上的增与减。(29)参见傅郁林:《“诉前调解”与法院的角色》,载《法律适用》2009年第4期。正是鉴于此,对于冲突萌芽期的案件,显然调解的救济方式将是最为合适之选。

(二) 冲突公开期

在行政纠纷的冲突公开期,随着双方紧张关系的升级,双方的负面情绪日益滋长,各类冲突性元素处于中度紧张状态,相互之间的争议焦点也日益明朗。在此阶段纠纷化解的关键在于有效协调、平衡争议双方的不相容负面情绪,尽力消弭冲突双方的对立分歧。(30)参见前引⑩,Peter Wallensteen文。处于该阶段的行政纠纷,一方面对于行政领域专业知识的依赖程度较高,另一方面双方当事人的冲突关系也都还存在一定的缓和余地,双方都在极力避免丁是丁、卯是卯的司法判断,因而救济处于这一阶段的行政纠纷,行政复议救济途径具有比较优势。依照彼得·凯恩(Peter Cane)的“决定等级”(decision-making hierarchies)的理论,鉴于行政系统内部的上下级之间皆具有大致类似的人员资质、技术经验和专业能力,因而其相互之间构成了一个决定等级。在这一决定等级的序列当中,上级可依据相关职权变革或撤销下级行政机关之决定。(31)Cf. Peter Leyland, Terry Woods(eds.), Administrative Law Facing the Future:Old Constraints &New Horizons, London, Blackstone Press Limited, 1997. 转引自余凌云:《论行政复议法的修改》,载《清华法学》2013年第4期。而司法救济机关其更多的精力在于对法律相关问题的审查,其权威性依赖于非黑即白的判决文书,同时其对于纠纷所涉及的行政专业知识也不可能如同行政机关那样聘请大量的专业技术人员进行严格的审查。(32)参见吴英姿:《司法的限度:在司法能动与司法克制之间》,载《法学研究》2009年第5期。正是鉴于此,对于尚处于冲突公开期的行政纠纷司法救济并非最优之选,而该阶段化解行政纠纷的最佳手段为行政复议救济。其正是借助行政救济渠道从而细致探究争议双方的核心争议焦点,借此来深度挖掘争议背后的各类潜在影响因素,积极培养双方的正面情绪,增强双方当事人之间的交流互动,充分利用各类行政救济资源有效化解双方的分歧,以此达成共识,尽快化解行政纠纷。(33)参见前引,Michael Lund文。

(三) 冲突升级期

在行政纠纷的冲突升级期,双方当事人的分歧已经从相对缓和的具体利益争端走向更为激烈的立场对峙,此时的各类冲突性元素处于高度紧张状态,双方的负面情绪占据主导性地位,当事人的诉求也从之前的实现合作共赢变为之后的谋求单方胜出。(34)参见前引⑧,韦长伟文。此阶段行政纠纷化解的关键在于通过利益关系的决断来修复受损社会法律关系,维护行政秩序的稳定。立基于此,该阶段化解行政纠纷的最佳手段为行政诉讼。借助司法裁断的程序性、权威性、强制性来尽快扭转社会法律关系当中的不确定状态。在纠纷解决的整个过程当中,作为国家强制力化身的司法判决效力贯穿其中,每一位纠纷当事人均要严格按照国家法律规定的时限要求、救济步骤以及方式方法的要求来寻求权利救济,(35)参见江国华:《走向中庸主义的司法偏好》,载《当代法学》2013年第4期。一旦任何当事人未严格遵循既定规程行事则要承担相应的不利后果。也正是得益于司法救济程序的规范性,从而通过救济程序本身的正义性来证成司法裁断结果的正当性,以此来缓释双方当事人高度紧张的状态,引导双方当事人从负面情绪主导逐渐走向正面情绪主导,从而让双方当事人更容易接受最终的裁断结果,有效避免了因执行不到位而导致行政纠纷久拖不决可能引发的连锁效应。

综上所述,在行政纠纷救济过程当中,在充分考虑纠纷发展阶段的基础之上,通过各种纠纷救济渠道相互之间的良性有序竞争,逐步形成调解救济优先,行政复议救济紧随其后,行政诉讼殿后的纠纷救济优先等级,最终实现各种救济资源的有序配置。唯其如此,才能真正实现救济模式与纠纷发展阶段的完美契合。

三、 穷尽行政救济原则适用的制约因素

在当前行政纠纷救济过程当中,当事人穷尽行政救济的难度,司法与行政解决争议的成本效益情况比较,纠纷救济依赖行政事实的程度,纠纷解决运用专业知识的程度等诸多要素均对行政纠纷救济机制的选择造成重要影响。因此,穷尽行政救济原则的设计要充分考量这些要素。

(一) 当事人穷尽行政救济的难度

制约是否采用穷尽行政救济制度设计的重要因素便是当事人穷尽行政救济的难度,其同时也是制约该原则是否得以顺利实施的前提性要素。就当下中国行政纠纷救济的国情现状而言,其中当事人穷尽行政救济的难度主要表征为以下几个方面。

其一,行政行为相对人对于行政救济渠道的知晓率偏低。依照全国人大常委会在全国大范围(全国15个省份)关于行政复议的执法检查调查数据来看,该调研当中共发放相关调查问卷4 800份,其中有效问卷4 351份,超过60%的个体对于行政复议制度缺乏了解(有些省份该比例超过80%), 接近三分之一的被调查者(1 184人)对于行政复议制度完全不了解,其中67.3%的被调查者认为当前行政复议制度之所以空转的重要原因之一便在于行政相对人对于行政复议救济渠道的知晓率偏低。(36)参见杨海坤、朱恒顺:《行政复议的理念调整与制度完善——事关我国〈行政复议法〉及相关法律的重要修改》,载《法学评论》2014年第4期。

其二,行政行为相对人与行政救济主体之间存在诸多沟通障碍。基于角色场景的设定,各方当事人参与沟通旨在表达个体诉求、交换单方独占信息从而助力于行政纠纷的解决。(37)参见Robert M. Krauss., Ezequiel Morsella. “Communication and Conflict”, In Morton Deutsch and Peter T. Colemaneds., The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 2006.但由于行政救济程序中的纠纷裁断者与被申请者二者同属于行政系统且存在着上下级之间的隶属关系,从而在行政纠纷救济申请者与纠纷裁断者之间无形当中营造了一种防御性而非建设性的沟通氛围,这在很大程度上阻碍了当事人之间的有效沟通,削弱了纠纷当事人对于裁断者中立公正裁断纠纷的信任基础。(38)参见Jennifer Becker et al. “Defensive Communication and Burnout in the Workplace: The Mediating Role of Leader/Member Exchange”, Communication Research Reports, 22(2005). Arnaud Stimec, Jean Poitras. “Building Trust with Parties: Are Mediators Overdoing It”, Conflict Resolution Quarterly, 26(2009).再加之在行政救济中申请人与行政纠纷裁断者二者在信息占有以及信息搜集能力上的差异,直接导致双方信息占有严重不对等。而在行政救济过程当中又是主要以书面审理为主的审理方式,并未配套必要的信息披露制度,信息的不透明更加剧了行政救济申请人占有信息资源的不对称。于是行政救济程序当中一旦行政救济申请人的诉求得不到满足,其对于行政救济渠道的猜忌和不信任便会迅速蔓延,而有效信息供给不足则成了滋生对于行政救济渠道猜忌不信任的温床,这种信任危机又进一步加剧了双方的沟通障碍。(39)参见前引⑧,韦长伟文。

其三,行政救济申请人与行政救济被申请人二者实力相差悬殊,行政救济极易受到“对手效应”的制约而导致行政救济渠道的阻滞。在行政纠纷解决的过程当中,纠纷双方当事人通常会客观评估自身的资源占有现状,并与对方当事人的资源占有情况进行初步的比较,以此为依据理性审视自己资源占有优势及劣势所带来的利弊,从而科学选择纠纷救济的最佳方案。(40)参见[美]L.科塞:《社会冲突的功能》,孙立平等译,华夏出版社1989年版,第122页。具体就行政纠纷解决过程而言,鉴于纠纷双方当事人在资源占有禀赋、知识结构、利益分配地位、权力话语体系、专业技术能力、沟通谈判能力、论辩说服能力、影响对方决策能力、救济成本及侵权损失的承受能力、最终解决方案的议价能力等方面均存在较大悬殊,(41)参见前引⑧,韦长伟文。其中作为行政纠纷一方当事人的行政救济被申请人由于享有公权力附随的诸多优势资源,因而在行政纠纷救济过程当中多处于优势地位,甚至在很大程度上将会主导行政纠纷的发展态势及处理结果。(42)参见蔡仕鹏:《法社会学视野下的行政纠纷解决机制》,载《中国法学》2006年第3期。而在资源占有方面处于劣势的行政救济申请人很大程度会受到“对手效应”的影响从而迅速修正自己的权利救济诉求以及救济渠道的选择方案,从而选择更加中立公正、救济程序参与感更强的司法救济,这很可能会导致行政救济渠道的空转。全国人大常委会的一项调研数据也进一步说明了这一问题,在行政复议执法检查活动覆盖的1 407个县当中,竟然有306个县在全年之内未办理1起行政复议案件,有些县甚至从1999年以来从未办理过1起行政复议案件。全国人大常委会实地调研获取的数据与基层政府行政纠纷频发的现状,二者存在着明显的不匹配。(43)参见《执法检查表明:行政复议作用远未充分发挥》,载《人民日报》2013年12月24日。正是由于以上诸多要素的制约,从而加重了行政纠纷解决中当事人穷尽行政救济的难度,制约了当事人救济渠道的选择倾向。立基于此,这些因素自然也就构成了下文穷尽行政救济制度重构的主要关注点与突破口。

(二) 司法与行政解决争议的成本效益分析

基于理性经济人的前提假设,在权利受到侵害之后的救济渠道的选择上——是选择行政救济渠道还是司法救济渠道,行政相对人必然是基于成本—收益衡量之后作出最优的行为策略。就当事人选择司法救济渠道可能支付的成本而言,其主要包括以下四类:(1) 因参与司法救济活动所支出的必要费用,诸如聘用律师或代理人参与司法救济活动所产生的代理相关费用,当事人参与司法救济所支付的案件审理费用、差旅及食宿费用等相关费用。(44)参见杨海坤、邹焕聪:《略论行政诉讼成本》,载《天津商学院学报》2006年第4期。(2) 当事人为司法救济所支付的时间和精力成本。当前行政纠纷司法救济所花费的时间和精力成本较大,其中适用简易程序的行政诉讼案件为自立案之日起的45天内审结;适用普通审理程序的案件为自立案之日起的6个月之内审结;案情特殊,经高级人民法院批准(最高人民法院)可延期。且当前的行政审判效率偏低,其超审限率远高于民事诉讼和刑事诉讼案件,法官在案件之外进行大量的协调工作导致案件久调不决,无形中增加了当事人的时间和精力成本。(45)参见江必新:《完善行政诉讼制度的若干思考》,载《中国法学》2013年第1期。(3) 当事人寻求司法救济的风险成本和机会成本。所谓当事人寻求司法救济的风险成本即在诉讼活动尚未终结之前,救济申请人诉讼结果的胜负状况处于不确定状态,诸如案件事实状态、法律制度的完备程度、法官是否公正中立裁断和纠纷当事人法律知识素养等要素均会对司法救济的结果造成影响,在这些要素的综合作用下更加剧了当事人寻求司法救济的风险成本。(46)参见前引,杨海坤、邹焕聪文。鉴于司法救济的最终性和权威性,当事人一旦选择司法救济渠道,那么他同时也就放弃了诸如行政救济渠道可能获得的收益,这也在无形中推高了当事人寻求司法救济渠道的机会成本。(47)参见张国玉:《行政诉讼困境的成本—收益分析》,载《行政论坛》2005年第3期。(4) 当事人寻求司法救济的无形成本。行政纠纷司法救济案件的执行难也是当前司法实践当中一个比较突出的问题。即使纠纷当事人的诉求得到法院的支持,由于执行难所导致的“法律白条”也是屡见不鲜,再加之行政机关败诉后,变相地打击报复,从而导致当事人“赢了一阵子输了一辈子”的现象时有发生,这些都进一步加剧了纠纷当事人寻求司法救济的无形成本。

就当事人选择行政救济渠道所产生的成本而言,主要包括以下四类:(1) 当事人参与行政救济活动所支付的各类费用,但由于该救济途径中最主要的是以书面审理为主,因而省去了开庭审理的差旅食宿等相关费用,该成本相较之司法救济渠道所耗费的成本更低。(2) 当事人为行政救济所支付的时间和精力成本。当前行政复议案件的审理期限,倘若法律规定少于60日,则从其规定,而普通情形之下自受理申请之日起60日内作出裁断;若案情较为复杂,经行政复议机关的负责人批准可适当延长,但最长不得超过30日。由此看来,当事人在行政复议救济渠道所花费的时间和精力成本通常要低于经过司法救济渠道所花费的时间和精力成本。(3) 当事人寻求行政救济的风险成本和机会成本。就风险成本而言,基本与司法救济渠道所面临的风险成本大体类似。就机会成本而言,除去复议终局的案件之外,大多数案件经过行政救济渠道之后当事人若对救济结果不满,只要符合司法救济案件的受理范围,仍可再次进入司法救济渠道,就此而言,当事人选择行政救济的机会成本可能要小于直接选择司法救济的机会成本。(4) 当事人寻求行政救济的无形成本。相较之司法救济而言,当事人寻求行政救济所支付的无形成本更低。行政救济通过一种相对平和理性的方式来化解双方之间的争议焦点,从而实现了对行政权越轨行为的纠偏和当事人受损权利的救济。该救济渠道不仅有效避免了司法程序当中非黑即白判决所引发的对抗情绪,而且在很大程度上避免了将行政纠纷付诸司法审判从而可能对行政机关权威造成损害以及行政机关长官对因出庭当被告而影响自身职位升迁和社会美誉度的担心。(48)参见前引,杨海坤、邹焕聪文。正是鉴于此,行政主体也更愿意主动执行行政内部自我裁判结果,从而有效减少了“法律白条现象”或“软抵抗现象”的出现,自然当事人所支付的无形成本也就更低。

就当事人运用司法救济渠道和行政救济渠道所获得的收益而言,二者均是通过特定的救济程序从而将普遍性的问题个别化,将价值判断问题转化为技术裁断问题,以此来缓解和中和特定纠纷对于社会正常运行秩序的冲击。(49)参见前引,蔡仕鹏文。因而这两种救济途径所获得的收益也基本类似,主要包括了以下两个层面:就微观层面的收益而言,主要表现为通过特定的救济程序填补纠纷当事人所遭受的权益侵损现状,努力消弭权益被侵损者与侵害者双方的对峙状态;就宏观层面的收益而言,主要表现为通过权利救济案例的榜样示范效应,有力控制当事人权益遭到侵损事实的扩大化,从而避免个例行为无序传播所导致的社会化效应,借此来维护行政运行秩序的良性化运作。(50)参见许明月:《侵权救济、救济成本与法律制度的性质:兼论民法与经济法在控制侵权现象方面的功能分工》,载《法学评论》2005年第6期。从上文对于司法救济渠道和行政救济渠道解决行政争议的成本效益核算当中不难发现,两种救济渠道所获得的收益大体类似,但司法救济渠道所支付的成本要远远大于行政救济渠道所支付的成本。通过两种救济渠道之间成本收益的核算不难发现:在行政纠纷解决过程当中,行政救济是理性当事人最优化的选择,而司法救济渠道则是行政救济渠道无效之后的无奈选择。(51)参见前引,江国华文。

(三) 纠纷救济依赖行政事实的程度

行政纠纷解决过程当中事实概念相对于法律概念而存在。从纠纷解决的视角来看,这里所指的事实概念“主要指事实之主张而非事实之本体”,(52)陈计男:《行政诉讼法释论》,台北三民书局2000年版,第419页。其是对争议行政行为所指向的事实根据及相关辅助证据逐一进行甄别判断之过程,其中最为核心的是关于事实认定的相关问题。在行政纠纷解决的事实认定当中,不可避免地涉及对于争议事项特性的把握和认定。但争议双方基于自身知识结构、专业立场的差异,对于争议事项可能会存在不同的认知感受,至此纠纷解决当中对于事实问题的决断自然成了其中最为关键的环节之一。(53)参见潘荣伟:《行政诉讼事实问题及其审查》,载《法学》2005年第4期。通常而言,在行政纠纷解决当中所涉及的行政事实决断主要涉及以下几个方面:其一,行政主体在作出相应行政行为时,作为事实证据的相关材料是否符合规定证据的种类和形式;其二,其取得相关证据材料的方法和程序是否符合相应的规定;其三,在运用事实证据证成行政行为正当性的过程中所运用的行政推定或认知逻辑是否符合相应规定;其四,双方当事人在举证责任的分配上是否符合相应规定;其五,证成行政行为正当性的证据材料是否充分;其六,证据材料与待证事实二者的因果关系是否充分;其七,行政主体对于事实证据的定性是否准确合理。(54)参见朱新力:《论行政诉讼中的事实问题及其审查》,载《中国法学》1999年第4期。在诸如此类行政事实决断的过程当中,诸多事项涉及行政权力执行中的自由裁量权行使问题。鉴于不同国家权力机关相互间分工行使的客观现实,行政救济渠道具有专业性、技术性、效率性、政策性等诸多特质,因而在应对行政事实认定的问题上更具优势。当然,这并不是说司法救济在行政机关事实认定等事项上完全放弃审查,而是在审查强度和救济位序上有所区别。

就审查强度而言,法院系统对于行政机关的事实判断的审查强度常分为两类:(1) 实质性证据标准;(2) 专断、反复无常和滥用自由裁量权标准。二者间的主要区别在于前者审查标准主要适用于行政主体所作出的相对正式的行政程序,而后者审查标准则主要适用于非正式行政程序。(55)这两大标准间的区别伴随时间的演进逐渐模糊化,表现出了相互融合的趋势。在1971的奥弗顿公园案(Overton Park case)正式标志着二者的区别失去意义。参见刘东亮:《我国行政行为司法审查标准之理性选择》,载《法商研究》2006年第2期。就前者而言,实质性证据标准内涵主要指作为一个正常理性的当事人依据现有证据可推导出所争议事实的存在,那么该证据即可推定为符合实质性证据标准的基本要求。(56)参见Bernard Schwartz. Administrative Law, Boston,Little, Brown& Company, 1976. 转引自前引,刘东亮文。就后者而言,专断、反复无常和滥用自由裁量权标准内涵主要包括以下几个方面:(1) 争议行政行为违反正当法律程序的相关要求;(2) 争议行政行为在作出过程当中考虑了不相关因素;(3) 争议行政行为存在明显错误;(4) 争议行政行为的作出是基于不正当的目的;(5) 争议行政行为未遵循之前先例;(6) 争议行政行为构成了不合理的迟延。(57)参见韩春晖:《美国行政诉讼的证明标准及其适用》,载《法商研究》2011年第5期。从以上两个审查标准当中不难发现,司法救济对于行政机关在事实认定等事项上给予了高度的尊重,不轻易以自己的判断来代替行政机关的判断。

就救济位序而言,在关于事实认定类型的行政争议解决过程当中,优先行政救济,司法救济作为最后的救济手段仅提供必要的补充。之所以在关于事实认定类型的行政争议解决过程当中要遵循行政救济优先,司法救济殿后的大致救济位序,主要是因为行政机关是对多元化的公共资源进行优化调配的最佳之选,在关乎事实认定的行政争议解决当中具有天然的优势,它“直接、迅捷、顺应社会大众的选择意向、依循普通民众的日常直觉行事、不受传统社会规则之约束、不受法院专门证据规则之束缚”(58)参见叶必丰:《行政法的人文精神》,湖北人民出版社1999年版,第142页。,而这些优势均是司法救济所无法比拟的。在救济位序的排列当中,优先行政救济的制度设计则恰恰充分释放了行政救济渠道的比较优势,有效避免了司法资源的无谓浪费。

(四) 纠纷解决运用专业知识的程度

在当前我国公共行政现代化的进程当中,行政事务的技术理性色彩越来越浓,(59)参见杨文华:《技术行政视阈中的科学发展》,载《东南大学学报》(哲学社会科学版)2010年第6期。其主要表征为以下两个层面。

其一,社会分工引发的行政管理专家集聚化。伴随社会的逐步演进,社会分工日益精细化,由“之前承担多种功能的某一结构要素逐渐裂变为承担单一功能的多个结构要素”。(60)朱景文:《现代西方法社会学》,法律出版社1994年版,第93页。社会结构要素功能的一元化必然会助推社会各个结构要素走向专业化、技术化、理性化,反映在职业活动中就表现为形成了大量掌握专门知识的专家,每个专家均恪守自己的专业领域而不轻易跨界,在公共行政领域具体表现为行政管理专家大量集聚,各个专家基于自身所掌握的专业知识在公共事务治理当中发挥其影响力,从而保障各项行政事务的顺利开展。(61)参见张康之、向玉琼:《政策问题建构专业化对民主政治的影响》,载《浙江学刊》2014年第1期。

其二,技术传播引发的公共服务模式现代化。网络信息技术的广泛传播推动了社会治理技术的不断演进,网络电视电话会议、网络无纸化办公平台、电子政务信息公开平台等新兴公共服务模式不断涌现。不仅从时间上提高了公共服务的效率,而且从技术上革新了公共服务的模式。从而将新型的公共服务模式打造成为“技术门类繁多、技术层次庞杂、技术联系紧密的公共服务系统”。(62)参见苏曦凌:《行政技术论》,载《内蒙古社会科学》(汉文版)2012年第5期。伴随现代社会行政事务的技术理性色彩越来越浓厚,其所涉及的领域越来越纷繁复杂,行政纠纷解决当中对于专业知识的依赖程度也呈现出逐渐增强的趋势。依照彼得·凯恩(Peter Cane)的“决定等级”(decision-making hierarchies)的相关理论,在行政纠纷解决过程当中,鉴于行政系统内部的上下级之间皆具有大致类似的人员资质、技术经验和专业能力,因而其相互之间构成了一个决定等级。在这一决定等级的序列当中,上级可依据相关职权变革或撤销下级行政机关之决定。(63)参见前引,Cf. Peter Leyland, Terry Woods文。显然,在这种情形之下,司法救济并非最为合适的纠纷解决路径。一方面,司法作为权利救济机关更多的精力在于对于法律相关问题的审查,而对于行政专业知识相关的问题显然不可能如同行政机关那样聘请大量的专业技术人员对其进行严格的审查。正是鉴于此,司法机关对于涉及行政技术的相关纠纷,其表现出了极大的谦抑性,不轻易推翻行政机关之前的实体性判断。(64)参见前引,吴英姿文。另一方面,出于司法效率低下以及司法资源有限等因素的考量,司法救济资源远远无法适应行政权力膨胀所带来的副产品——各类社会矛盾激增,同时也对社会解纷资源提出了更高的要求。正是鉴于此,司法救济不仅不具备解决行政纠纷所必需的技术理性优势,同时司法资源有限以及效率低下的客观现实也让其不可能成为解决行政纠纷的首选路径。而行政救济渠道在应对此问题上则具有其独特的优势:一方面行政机关具备独特的行政技术理性优势,它所掌握的行政专业知识不仅经过了精密细致的逻辑推导,同时也历经了复杂严苛的行政实践的检验,因而不仅具有客观性同时还具有实用性,自然更有可能高效地应对各类行政纠纷的挑战。另外,行政专业知识的获取过程均历经了从感性认识到理性认识这样一个螺旋式上升、不断检验的过程,这也就决定了行政救济渠道在应对行政纠纷时不仅具有针对性同时还具有可操作性,自然更有可能快速解决各类行政纠纷。(65)参见苏曦凌:《分殊还是融合:科学行政与民主行政之关系探讨》,载《行政论坛》2015年第2期。正是鉴于此,面对纷繁复杂技术事务的行政纠纷,行政救济渠道显然是最为合适的首选路径。因为在行政系统内部,它们均享有大致类似的自由裁量权限,均可以影响公共政策的大致走向。基于责任与权力对等的原则,在行政隶属体系当中,上级行政部门相较下一级别而言,责任要求更重,能力要求更大,自然意愿的优先级别也就更高,下级机关自然要服从上级机关的裁断结果。基于权力分立行使的基本逻辑,显然司法救济系统不属于这一“决定等级体系”。(66)前引,Cf. Peter Leyland, Terry Woods文。自然司法救济渠道对其应保持必要的谦抑,只要不存在严重的程序瑕疵均应予以尊重,其仅可以对于行政自由裁量范畴之外的合法性问题进行裁断。(67)参见前引,余凌云文。这不仅是司法效率使然,更是行政事务专业性使然。当然,司法的谦抑并不表示司法救济渠道放弃对于行政行为的审查监督,而是其角色应定位于对行政救济失效之后的补充性监督。毕竟在行政纠纷解决当中,法官并非行政事务的专家,其唯有树立起有所为有所不为的基本理念才能真正保障司法的权威性。

四、 穷尽行政救济原则适用的例外情形

穷尽行政救济原则鉴于自身所具有的独特优势在行政纠纷救济过程中扮演着举足轻重的角色,但不可否认其也如同其他法律原则一样均具有特定的适用场景,因而在一些特殊场景之下由于多种要素的综合作用从而导致本来可以顺利进行且能按时完成的先行行政救济活动失去了存在的必要性和可能性,(68)参见郑磊:《宪法审查的穷尽法律救济原则》,载《现代法学》2009年第1期。而这些特殊的场景则构成了穷尽行政救济原则适用的例外情形。通常而言,在以下几种特殊情形当中,穷尽行政救济原则不具有存在的必要性和可能性。

(一) 待决纠纷为纯粹法律问题的情形

待决纠纷是一个纯粹的法律问题。鉴于行政救济渠道和司法救济渠道二者在解决纠纷上的专业特长所限,对于纯粹性法律纠纷,显然司法救济渠道属最佳之选。因为在纯粹法律性纠纷的化解过程当中离不开严密的法律逻辑推理能力、熟练的法律知识运用能力和准确的法律争议分析能力,而这些司法专业能力的培养离不开长期的法律实践活动。司法工作人员正是在高强度、长时间的法律专业知识积累、法律实践观摩学习的过程当中逐渐地锻炼了自身的司法实践能力,形成了法官行业特有的裁断技能、论证策略以及价值平衡方法,从而帮助法官在纯粹法律性纠纷裁断当中更为公正地解决待决纠纷,更加清晰地论证裁判依据,更加理性地说服纠纷当事人以及社会舆论,从而真正实现案结事了、定分止争的目的。(69)参见李红海:《普通法的司法技艺及其在我国的尝试性运用》,载《法商研究》2007年第5期。行政救济渠道则不同,其更多的精力集中在公共事务的监管与服务领域,职务活动主要以事实性问题判断为主。正是鉴于此,对于待决纠纷属于纯粹法律性争端的情形,若仍旧设定穷尽行政救济的前置要件,则不仅违背了专业人干专业事这一职责分工的基本原则,同时也不利于纠纷的高效及时化解,此外这也是对本已十分有限的救济资源的一种浪费。正是鉴于此,待决纠纷是一个纯粹的法律问题,属于穷尽行政原则的一种例外适用情形。进一步推演之,我们在判断某一案件是否符合穷尽行政原则的这一例外情形时首先需要判定待决纠纷的争议焦点之所在,然后进一步聚焦该争议焦点是否“能够让法院不依赖于行政机关的事实判断结果独自去解决它”。对于那些司法救济渠道当中可能会涉及微量、影响法律裁断的事实要素的情形,并不必然导致穷尽行政救济原则例外情形判定的失败。在此类情形之下,就需要借助价值衡量的手段,审慎判定事实要素对于法律问题的影响程度。若影响程度仅仅是微乎其微的,那么基本可断定属于纯粹性的法律争议;若对于案件的影响程度较大或影响到了争议焦点的判定或实际争议的解决,则基本可断定不属于该例外情形的适用范围。(70)参见Buffalo Equities, Ltd. v. City of Austin, WL 1990295 at 5 (2008). 转引自邢鸿飞:《论美国穷尽行政救济原则的适用例外及对我国的启示》,载《法学论坛》2014年第2期。概而言之,在综合考量纠纷的性质、行政自由裁量权行使幅度、裁断当中运用专业技术知识的效果等方面因素的基础上来判定其是否属于穷尽行政救济原则的例外情形。(71)参见McKart v. United States, 395 U.S.185(1969). 转引自前引②,郑烁文。

(二) 行政救济渠道堵塞当事人程序性救济权的情形

行政救济渠道堵塞了当事人享有的程序性救济权,使得当事人寻求行政救济不能。这里所指的行政救济渠道堵塞了当事人享有的程序性救济权,主要是指由于行政机关的推诿拖延等原因从而导致行政相对人寻求救济的程序性权利受到损害。主要包含以下几种情形:(1) 纠纷当事人依照法律的规定寻求行政救济,纠纷裁断机关明确拒绝受理,属于因行政救济机关的拒绝受理从而导致当事人寻求行政救济不能的情形。在此情形之下,若坚决要求纠纷当事人穷尽行政救济显然是强人所难,会在客观上剥夺当事人之救济权利,因而此类情形属于该例外情形的适用范围。(2) 纠纷当事人依照法律的规定寻求行政救济,纠纷裁断机关在法定时限范围之内既未拒绝受理同时又未明确受理,从而在客观上阻滞了纠纷救济程序的进一步开展。此时为避免法律关系长期处于不确定状态可能对当事人造成的额外损失以及可能因此而导致的矛盾激化效应,通常将该情形划归为穷尽行政救济原则例外情形的适用范围。(3) 纠纷当事人依照相关法律规定寻求行政救济,纠纷裁决机关在受理之后已超过法定时限尚未作出相应裁断的情形。在该情形之下,行政裁断机关怠于行使相应解纷职能,高效便捷解决行政纠纷的预设功能已无履行之可能,出于尽快修复受损社会法律关系,保障纠纷当事人合法权益的考虑,显然此时此类情形宜划归为穷尽行政救济原则例外情形的适用范围。

(三) 对当事人造成损失且难以获得足额补偿的情形

如果出现遵守穷尽行政救济原则的要求会对当事人造成损失且之后难以及时获得足额补偿的情形,则其属于该原则的例外范畴。该例外情形首先通过1938年的迈尔斯诉贝斯乐亨案件(Myers v. Bethlehem S. Corp.)得以确立,在该案件的判例当中法官指出:若当事人确有充分翔实的证据足以证明之前行政机关的指控行为是缺乏相应法律依据支撑的,或其确有充分翔实的证据足以证明其依照穷尽行政救济原则寻求行政听证等行政救济活动会对当事人造成损失且之后难以及时获得足额补偿,在此类情形之下,出于对当事人权益保障的需要,可适用穷尽行政救济原则的例外情形。(72)参见Myers v. Bethlehem S. Corp., 303 U.S.41(1938). 转引自前引②,郑烁文。不过在行政纠纷解决当中要想判定待决纠纷符合该例外情形,首先需要判断纠纷当事人若遵循穷尽行政救济原则的规定之后将难以获得及时足额的补偿。在休斯敦学区教师诉休斯敦学区委员会案件(Houston Fed’n of Teachers,Local 2415 v.Houston Indep.Sch.Dist.)当中,该学区的教师对该学区决定延长白天学习时间的计划直接提起了诉讼,学区教育委员会主张该纠纷应首先通过行政救济渠道予以解决。法院最后判决认为:学区教育委员会并未获得法定授权可立即采取相应救济措施,因此行政救济渠道可能会导致行政相对人遭受的损失在拖延一定期限之后难以获得足额的补偿。(73)参见Houston Fed’n of Teachers, Local 2415 v.Houston Indep.Sch. Dist., 730 S. W.2d, 644-646(1987). 转引自前引,邢鸿飞文。其次需要判定纠纷当事人付诸行政救济渠道将是徒劳无益的,需要证明行政救济机关针对该类纠纷在长期救济实践当中已经形成了相对固定的态度,因而纠纷当事人的主张在行政救济活动中确定不会得到支持。在欧根特里诉格伦罗斯独立学区案件(Ogletree v.Glen Rose Indep.Sch.Dist)当中,欧根特里因被解雇而对格伦罗斯独立学区提起诉讼,格伦罗斯独立学区则主张应首先寻求行政救济。欧根特里则主张格伦罗斯独立学区的警督曾告知他该项决定已是最终决定且不会因为其他外部条件而变更。法院最后拒绝支持其诉求,认为仅凭学区警督的说明不足以证明当事人寻求行政救济将是徒劳无益的,同时缺乏长期权利救济实践当中一贯的态度予以佐证,因而判定其不属于穷尽行政救济原则的例外情形之范畴。(74)参见Ogletree v.Glen Rose Indep.Sch. Dist.314 S. W.3d, 450-454(2010). 转引自前引,邢鸿飞文。最后还需要进一步判定行政相对人会因穷尽行政救济的过程而遭受到重大困难或难以弥补的损失,该要件的判断在行政相对人需求社会救助的案件当中最为常见。在该类案件当中,当事人大多因为遭遇了某种生活变故而寻求国家救助以此来维持基本生活的需要。鉴于此类案件当中直接涉及公民基本生存权的问题,如果符合之前两大要件,那么在此情况之下仍要求当事人穷尽行政救济,很可能会为纠纷当事人的基本生活带来“实质性的重大困难或其他无法弥补的损害”,此时出于高效及时保障纠纷当事人基本权益的考量,符合适用穷尽行政救济原则的例外情形的基本要求,因而无须首先穷尽行政救济。(75)奎纳诉施威克案件(Kuehner v. Schweiker)属于此类型案件的典型判例。参见Kuehner v. Schweiker, 717 F.2d 813, 822-823 (3rd Cir. 1983). 转引自前引②,郑烁文。

(四) 行政主体明显超越法定授权行使职权的情形

行政主体明显超越法定授权行使职权,从而使得适用穷尽行政救济原则的例外情形成为可能。基于不同国家权力之间彼此分立行使、互相监督平衡这一基本假设,不同的国家机关均应独立行使其法定职权而不应受到其他机关的非法干涉,但同时各国家机关所行使的权力均应受到相应的监督制约,仅能在法定授权范围之内行使法定职权,而不可能在权力的疆场任意驰骋。但任何权力均具有自我扩张的冲动,且其扩张行为并不会自行停止,当然行政权力也不例外,伴随行政权力的不断扩张,同时也就存在着滥用权力之可能。一旦超越法定的授权范围行使职权,为实现国家权力体系内部的平衡状态,从而为司法救济渠道的干预奠定了重要基础,以韦斯特海姆独立学区诉布鲁凯特案件(Westheimer Indep. Sch. Dist. v. Brockette)最为典型。在该案当中,州教育长官主张通过听证会这一行政救济渠道来审查州教育委员会关于设立韦斯特海姆独立学区的相关指示。但最后法院认为依照相关法律规定,州教育长官必须要依照法定授权行使职责,但法律当中并未包含了要通过听证会形式来为此类争议提供救济的相关规定,因此可判定州教育长官明显超越法定授权行使职权,且该听证会的举行可能会进一步侵害到州教育委员会其所颁布命令的有效性,而法院此时的目标正是通过司法救济渠道来切实保障州教育委员会的命令得以履行,并没有对行政权力的行使构成非法干涉,因而自然无须穷尽州教育长官自行设定的行政救济途径。(76)参见Westheimer Indep.Sch. Dist.v.Brockette, 567 S. W.2d, 780-786(1978). 转引自前引,邢鸿飞文。当然需要进一步指出的是,该例外情形的适用以行政主体明显超越法定授权行使职权为基础,但仅仅满足这一前提要件并不必然导致适用原则的例外情形。比如在一些涉及运用行政专业技术的案件当中,为保障纠纷解决的效率性和专业性,这就需要在寻求司法救济之前首先要经历行政救济活动,进而帮助更快地查明相关纠纷的关键争议点。在此类情形之下,若仅以行政救济行为未获得法律的明确授权,或行政救济行为未遵循行政程序的基本要求作为理由,并不必然构成适用穷尽行政救济的例外情形。(77)参见Appraisal Review Bd. of Harris Cnty.Appraisal Dist.v.O’Connor & Assocs., 267 S. W.3d, 413-419(2008). 转引自前引,邢鸿飞文。因为在此类情形下还需要进一步考量越过行政救济是否会影响到后面司法救济的效率性和专业性的问题,惟有其所保障的相对人利益显著大于穷尽状态下的行政秩序利益时,例外情形才具有正当性。(78)参见McCarthy v. Madigan, 503 U.S. 140(1992), at 146. 转引自前引②,郑烁文。