产学研协同联合培养油气地质专业学生的创新体系

罗水亮 陈轩 龚福华 罗贺元 吕奇奇

[摘 要] “油气田勘探”是国内石油高等院校本科专业的一门核心课程,加强“油气田勘探”的学科教育,符合当今油气领域的发展趋势。结合资源勘查工程、地质学等专业的本科生对今后就业、研究、发展的需求,对其课程性质、教学内容以及在教学过程中出现的问题进行阐述,提出了产学研创新教学的新模式,并与传统教学模式进行对比研究。结果表明,产学研协同联合培养新体系下的“油气田勘探”有符合预期的教学成果,为“油气田勘探”课程的教学提供了借鉴意义。

[关键词] 油气田勘探;产学研协同;联合培养;创新机制

[基金项目] 2019年度长江大学“双一流”研究生教育基金项目“测井地质学研究生课程三维立体实践教学构建”(YJY2019016);2020年度长江大学“双一流创新创业”教育基金项目“‘油气田勘探’课程创新”(YJY2020007)

[作者简介] 罗水亮(1974—),男,江西南城人,博士,长江大学地球科学学院副教授,硕士生导师,主要从事油气田勘探开发教学研究;陈 轩(1983—),男,湖南长沙人,长江大学地球科学学院副教授,博士,硕士生导师,主要从事油气田勘探教学研究;龚福华(1962—),男,湖南华容人,博士,长江大学地球科学学院副教授,主要从事沉积储层教学研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)50-0073-04 [收稿日期] 2021-07-03

一、引言

“油气田勘探”课程是油气地质专业的必修课程,通过石油地质学中油气生成、油气藏形成以及油气田分布规律等理论的指导,采用科学的勘探方法、合适的技术手段、先进的管理制度,从而达到经济、有效、快速地寻找、发现和探明油气地质储量的目的的系统工程[1]。作为一门综合性的方法技术课,“油气田勘探”是直接为找油、找气和综合研究服务的一门方法地质学。

随着国家大众创业、万众创新的大力推进,构建“油气田勘探”课程创新教学体系对于提升学生的职业适应能力、自主创新能力与满足国家对于石油专业人才的需求具有重要的意义[2]。基于此,本文以“油气田勘探”课程建设为例,探讨了在产学研协同联合培养机制下“油气田勘探”教学体系和提升学生创新创业能力等方面的问题,并给出了相关建议[3]。

二、油气勘探在石油工业中的地位和作用

(一)油气勘探是油气工业的排头兵

油气工业由油气勘探、油气开发、油气储运、油气炼制、油气化工、油气销售等构成,油气勘探由地质勘探、地球化学勘探、地球物理勘探、油气钻探等构成。油气钻探工作又包括录井、测井、固井、试油等。从图1油气工业的构成图中可以看出,油气工业是建立在油气田或油矿之上的大型系统产业链。

(二)油气勘探是油气工业可持续发展的保障

目前我国油气资源接替紧张,中国油气资源相对不足,一些大油田产量已经开始出现下滑现象,石油生产“入不敷出”,产储“赤字”已有显现,并且这种情况还在持续。如果任其发展下去,必将严重制约我国石油工业的进步发展。要改变这种现状,就必须大力加强油气勘探,努力增加石油后备储量,保持必要的石油自给率,以维持油气工业的可持续发展。

新中国成立初期,我国油气资源短缺,油气工作者硬是在“一穷二白”的基础上,在铁人“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的口号下,通过艰苦创业和多年石油勘探会战,陆续勘探发现克拉玛依、大庆、辽河、胜利、大港、华北、吐哈等大油气田。这些大油气田的发现和开发奠定了新中国石油工业的基础,也使得我国形成了完整的油气工业体系。

日本和其他西方发达国家都是石油消费大国,但由于受国土面积限制,油气勘探工作难以开展,石油主要依赖进口,难以形成完整的油气工业体系。可以说,一个国家没有勘探发现大的油气田,其油气工业就要受制于人,这个国家也就很难形成一个像样的油气工业体系。

三、“油气田勘探”教学的历史与现状

“油气田勘探”以油气藏生成、油气藏形成和油气分布规律的基本理论与油气勘探的经济规律为指导,全面地概述了油气勘探预测理论、油气勘探原理及方法技术、油气勘探流程与部署、油气勘探综合评价与决策、油气勘探管理等方面的问题[4]。

20世纪60年代初,北京石油学院石油地质教研室集体编写了第一本“油气田勘探”教材。80年代初,华东石油学院在重新补充国内外油气田勘探资料和一些新方法的基础上,由张一伟教授主编了新的“油气田勘探”教材。这些教材的出版对于推动我国油气田勘探方法学的研究、培养复合型综合勘探人才起到了积极作用。1985年,在原石油工业部的组织和领导下,胡朝元等人联合编著了《油气田勘探及实例分析》,供勘探高级专门人才的继续教育和业务培训使用。90年代,丁贵明、张一伟等编著了《油气田勘探工程》一书,各石油院校也相继出版了一些各有特色的勘探教材,较有代表的是吴欣松、张一伟等编著出版的《油气田勘探》教材。近十几年来,随着油气勘探在理论、技术方面的迅速发展以及大的石油公司重组上市,油气勘探的新术语、综合研究的新方法不断涌现,油气勘探的组织管理与立项也都相继发生了较大变化,通过各个石油高校教师的不懈努力,我们现在教学所使用的中国石油大学(北京)庞雄奇教授为首主编的石油工业出版社出版的《油气田勘探》诞生了。本教材的编著和出版凝聚了几代人的辛勤努力、研究成果和教学成果[5]。

目前国內石油领域内的各大高校,如中国石油大学(北京)、东北石油大学、长江大学、西南石油大学、西安石油大学都开设了这门课程并且使用这本教材。其中中国石油大学(华东)没有专门的“油气田勘探”这门课,他们主要以中国石油大学(华东)教授蒋有录主编的《石油天然气地质与勘探》这本教材为主,把石油地质学和油气田勘探糅合在一起,国外也以石油地质学为主,其中穿插讲授“油气田勘探”课程。

四、油气勘探专业学生现状及思考

“油气田勘探”课程是针对资源勘查工程、地质类专业学生开设的一门重要的学位课,它是一门综合性的应用学科,是一门方法地质学。它应用油气地质理论和现有勘探技术去快速、高效、经济地寻找、发现和探明油气田。但在多年的教学过程中,出现了以下问题。

1.分散化实践。油气勘探与开发是石油地质领域的重要方面,进行油气资源的勘探和开发具有很强的工程实践性。但在实际培养锻炼中,实践科目较为简单,实践的逻辑层次过于基础,实践产出效果不明显。油气田勘探专业的学生通过相对落后的培训体系无法具备综合运用学科知识解决实际工程问题的能力,原有的课程设置缺乏行之有效的工程实践能力,學科教育需求不能满足行业需求发展。

2.学科知识老化,亟须知识更迭。课程缺乏最新前沿知识进行补充。在油气田勘探领域,技术更迭加快,但与此对应的工程实践教育并未达到相应水平[6],导致学生无法汲取到最前沿的专业性知识。

3.缺乏工程素养教育。将工程素养与工程操作能力画等号,学生的人文意识、环保意识、法治思想等工程素养长期被忽视。学生缺乏对其他工程学科特别是新兴工程学科的认知和学习,长期存在的这种情况无法推动“油气田勘探”课程教育的进步。

五、产学研协同联合培养的模式及其优势

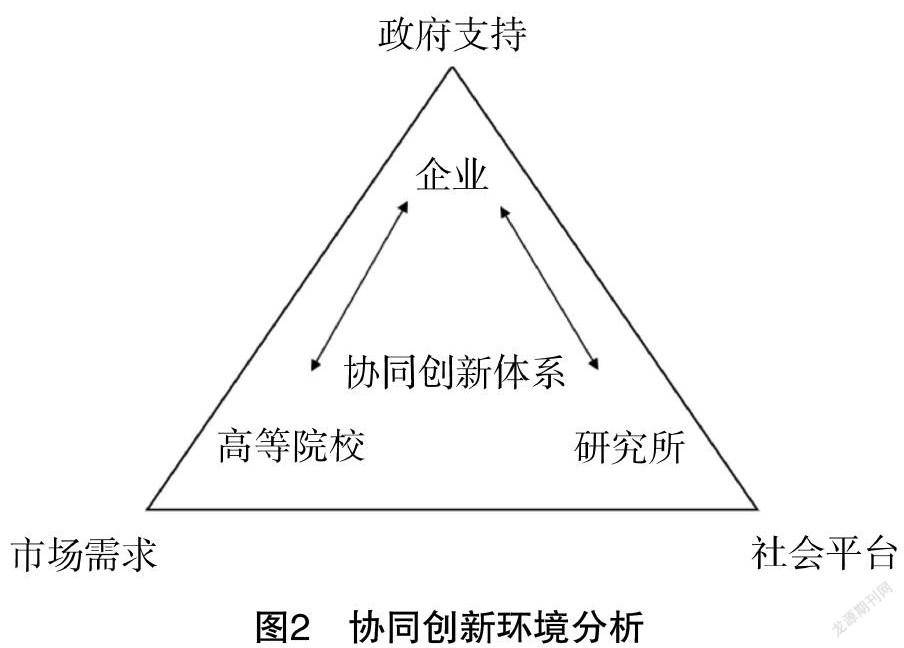

“产学研协同创新”概念最早由美国麻省理工学院的研究员彼得·葛洛提出,他认为,这种“协同创新”本质上是形成了一个合作小组。在这个小组里,高等院校、企业、研究所三个基本主体作为主要成员[7]。它们分别投入各自的优质资源,即技术、人才、信息和管理等必不可少的元素。政府、行业和中介机构等其他单位也是这个小组里的成员,为小组提供各种协同支持,共同进行各种创新活动。

这种培养模式的优势在于,在协同创新的新理念下,小组里的各个成员之间可以各取所需、互通有无,在活动中互利互惠、相得益彰,有效避免信息的不对等,充分利用各种社会资源。同时,产学研协同培养在改变油气田勘探专业本科生创新、实践能力不足,构建资源勘查工程、地质学本科生的知识结构和能力结构,提升本科生培养质量方面有着极大的优势。该项创新课题将能为适当改变本专业学生现有的“重理论教学、轻实践操作”的现象起一定的作用。

图2是协同创新环境分析。产学研协同培养实现了“四跨”人才培养创新活动,即跨部门、跨区域、跨行业、跨学科。这种新模式涵盖多重主体:政府、企业、高校、科研院所及中间机构。各个主体间分工明确,各司其职,取长补短,实现1+1+1+1>4的倍增效应。

六、长江大学“油气田勘探”创新创业教育实践

(一)调整课程安排,突出重点内容

1.增加第三章“油气田勘探技术方法”部分的学时长度,由4个学时增加到10个学时。主要内容包括:(1)地震资料在油气勘探中的应用,了解油气勘探的技术方法;(2)岩心、露头及测井资料在油气勘探中的应用,了解岩心及露头分析的思路及主要内容,通过实例解释理解及其相关的烃源岩、储层、圈闭、盖层、油气运移路径和保存条件,了解测井解释的内容和方法。区别于原来的泛泛而谈,新的课程内容使得学生在原有的地震解释、测井解释课程基础上对知识的学习更深入、更综合,把这几门技术和油气田勘探内容更紧密地融合在一起。

2.将原有的第六、七、八章“油气勘探项目设计”“油气勘探综合评价”“油气勘探决策”等部分内容进行删减,结合一些油气田勘探的真实案例,形成新的第五章:“油气勘探实例分析”。同时,在学时方面给予很高的权重,达到12学时,涉及:岩性地层油气藏勘探,了解岩性地层油气藏勘探现状、勘探理论及勘探技术,通过典型油气藏勘探解剖让学生深入理解其重点和难点;油气勘探实例分析-构造圈闭勘探,了解构造圈闭勘探的流程、思路及关键技术;海相碳酸盐岩油气勘探,了解我国海相碳酸盐岩油气勘探现状、储层特点、勘探领域、勘探技术;非常规油气勘探,了解我国页岩气、致密油资源分布、地质特点及勘探现状。分类讲授岩性地层油气藏勘探、构造圈闭勘探、海相碳酸盐岩油气勘探及非常规油气勘探,覆盖目前油气田勘探研究的所有类型。

3.增加第七章“我国油气勘探相关的方针、政策与法律法规及其与可持续发展的关系”,这一章为学生普及了我国出台的油气勘探相关的方针、政策与法律。教师将《石油天然气行业法律法规与政策文件汇编》融入教案,使本专业学生了解《中华人民共和国矿产资源法》等一系列条例以及石油地震勘探损害补偿规定、海洋石油勘探开发化学消油剂使用规定等。

(二)根据班级平均水平制订教学计划

以适应学生当前认知水平的方式教学,根据班级平均水平制订相应的教学计划。在制定教学计划前,着重分析“油气田勘探”各章的重点,以预测、预探、勘探、评价、开发为主线,将不同章节重点串联,使得授课内容成体系地展现在学生面前,使学生对油气田勘探有更清晰的认知。

(三)增加实验环节,激发学生学习兴趣

适当减少课堂教学时间,开设高质量的实践课程,为“油气田勘探课程设计”这门实践课程预留时间,引入本科教学研究最具代表性的油气田勘探项目作为课程设计的案例,结合教师的指导,让本专业学生实施操作完成,使学生在实践中丰富自己的实践能力与动手能力。

(四)紧密结合工程实际,强调实际应用

可以进行研讨式教学。油气田勘探野外工作存在诸多风险,对学生的工程技术及工程素养要求极高。我们应注重培养学生的工程素养,全方位深化油气田勘探科目教育课堂改革,通过紧密联系最新现场实际情况,开展相关的工程素质实践课程。与此同时,还应注重培养学生的工程素养,全方位深化油气田勘探科目教育课堂改革,通过紧密联系最新现场实际情况,开展相关的工程素质实践课。

(五)组建协同创新平台,提高学生专业综合能力

不断精进教学方法,随时补充最前沿的专业知识。优化网络教育平台,便于教师和学生更方便地沟通,答疑解惑。搭建学生与企业、学生与市场之间的平台,突破了过于强调课本知识的传统培养模式,拓宽了学生的学习研究空间,将自主解决问题能力也纳入考核,多角度、多方位地提升学生的综合能力,拓宽就业渠道。

七、预期效果

通过以上的优化改革方案,预期能够产生较好的教学效果。产学研创新下改革的“油气田勘探”课程作为石油产业上游的核心课程,其综合性与实践性有目共睹。一方面,促进了教师对于该科目的深入理解。为了能够提升教学质量,教师在课程质量方面做出了较大的提升,在教学思路上做到针对性教学,拓展了多条教学思路;另一方面,通过优化课程内容、增加课程实践课时,可以系统性构建学生的学习体系,全面提升综合能力。通过组建协同创新平台,可以促进本专业在校大学生在企业、研究所、市场中的流动学习,围绕应用型、创新型的技术研究,为学生进入企业、市场提供通道,推动校企深度发展与合作。

参考文献

[1]庞雄奇.油气田勘探[M].北京:石油工业出版社,2006:4.

[2]刘娟.北京高校产学研协同培养研究生机制创新研究[J].黑龙江高教研究,2019(4):110-115.

[3]罗水亮.地质资源与地质工程专业测井地质学研究生课程的教学改革[J].教育教学论坛,2018(30):93-94.

[4]陈轩,龚福华,罗水亮,等.毕业要求对资源勘查工程专业《油气田勘探》教学内容改革的启示[J].教育教学论坛,2018(25):105-106.

[5]姜福杰,庞雄奇,吴欣松,等.“油气田勘探”课程教学过程优化与改革探索——以地质工程专业二学位本科为例[J].中国地质教育,2013,22(3):34-37.

[6]吴欣松,高岗,尹志军,等.《油气田勘探》课程的基本特点与教学方法探讨[J].教育教学论坛,2012(8):137-138.

[7]王肖.高校产学研协同创新的拔尖创新人才培养机制研究[D].荆州:长江大学,2014.