性别角色观念、家庭照料与流动女性劳动参与

——基于CGSS2015的实证研究

姜春云

(重庆工商大学 法学与社会学学院,重庆 400067)

在老龄化和少子化的趋势下,人口的数量红利锐减,激发新形式的人口红利就成为推动新时代社会经济高质量发展的题中之义。女性参与社会经济活动带来的经济贡献所产生的“性别红利”,已经引起部分学者的讨论和重视,并认为其正在成为社会和经济发展的重要推力[1-2]。随着改革开放以来,流动人口规模的不断扩大,其中流动女性的比例近乎五成,但劳动参与率却较男性低将近20%[3],这个不平衡之处正是撬动性别红利的支点之一,使得激发流动女性蕴含的性别红利成为可能。传统的性别观念是限制女性劳动参与的社会文化规范之一[4],并且中国的性别观念正处于传统到现代的过渡阶段[5]。因而,大量农村女性虽然进入城市,却可能仍然受到传统的“男主外女主内”的性别观念影响,而被家庭照料活动所束缚,处于“流而不工”的状态。因此,基于全国性微观调查数据,聚焦性别角色观念对流动女性劳动参与的影响,并进一步讨论性别角色观念与流动女性劳动参与的作用机制,即检验家庭照料的中介效应。本研究对于促进流动女性性别角色观念现代化,提升其进入劳动力市场的可能性,释放其所蕴含的性别红利具有重要的现实意义。

一、文献回顾与研究假设

性别角色观念是指男女应当遵从怎样的社会规范、社会角色分工、性别关系模式以及行为模式等的观念[6]。传统的性别角色观念强调男女之间存在迥异的性别气质,认为男性是家庭经济收入的主要来源,是家庭的“保护者”,而女性则更多被视为家庭表达需要的角色,是家庭中“爱的给予者”,由此形成一种隐性的性别刻板印象,即和谐的家庭需要男主外女主内[7-8],这对女性的行为和决策产生引导作用,继而会影响其之后的劳动参与或就业抉择。相关实证研究已经就性别角色观念与女性劳动参与的关系进行了讨论。例如,卿石松的研究表明相比于平等的现代性别角色观念,传统性别角色观念会使得女性劳动参与概率下降到67.8%[4],Ye B和Zhao Y的研究也发现,传统的性别认同在女性工作决策的作用依然存在,并且表现出显著的抑制作用[9]。此外,王春凯的研究证明现代性别观念对农村女性外出务工具有显著的积极影响,并且其家庭地位的提升会加强这种积极影响效应[10]。

在信息相对封闭的农村地区,性别角色观念的转变相当缓慢。尽管女性日趋频繁地自农村进入城市,但是由于在流动过程中父权制以新的形式继续存在[11],许多女性进入城市成为“捆绑移民”[12],仍然继续进行传统的“性别表演”,因而限制了其自身的劳动参与。当然,这种性别角色观念适应着现代化的发展,开始向更为现代的性别角色观念过渡。这种观念强调男女平等,主张摈弃传统的性别分工,鼓励女性进入公共领域,两性共同承担社会与家庭责任[5]。因此,具备现代性别角色观念的流动女性,在就业机会更多的城市地区会更倾向于摆脱传统的性别分工模式,选择参与到劳动力市场。据此,笔者提出:

假设1:相较于现代性别角色观念,传统性别角色观念程度越高对流动女性劳动参与的消极影响越大。

女性所处的时代背景不同,性别角色观念对女性劳动参与的负面形塑作用也会存在差异。在一项针对“80后”就业率的研究中,反映性别角色观念的两个指标(干得好不如嫁得好、男主外女主内)对“80后”女性就业参与的消极影响不显著[13];Ye B 和Zhao Y的研究则证明了出生于1978年以前和以后的女性受到性别认同所带来的负面影响是存在差异的[9];赵婷等人的研究中,性别角色观念对不同出生年代的女性就业的消极影响也存在差异性[14]。因此,性别角色观念对流动女性劳动参与的代际差异性影响亦是本文需要探讨的一个重要内容之一。由于不同代际的流动女性在就业方面呈现不同的特点[15],那么其在劳动参与方面也会存在一定程度的代际差异性,据此提出:

假设2:相较于新生代的流动女性,性别角色观念对老一代的流动女性劳动参与的消极影响更为显著。

根据戈夫曼的“性别展示”观点,夫妻根据预期的男性和女性规范在家庭中进行性别互动表演[8],而家庭照料往往是女性性别角色规范的主要内容,是属于社会文化范畴的性别角色观念在家庭生活中的具体表现,是女性所面对的工作-家庭冲突的焦点,更是女性作为社会再生产者和物质生产者之间矛盾的关键点之一[16]。

家庭照料对于女性劳动参与的抑制作用在相关研究中已经被佐证:一方面,在关于儿童照料抑制性的研究中,周春芳提出3岁以下的婴幼儿照料对农村女性非农就业的消极影响最大[17],而杨慧等人的研究证明家庭有3岁以下孩子会城镇女青年的工作产生不利影响[18]。另一方面,在老年人照料抑制性的研究中,黄枫表明高强度的老年人照料活动使得城镇女性劳动参与率下降21.5%[19],而吴燕华等人的研究在证明老年照料负向作用的基础上,还发现其对农村女性劳动参与的负向影响更大[20]。而流动女性相较于城市户籍女性,由于“背井离乡”,无法得到亲属的照料支持,以及无法利用城市公共服务的双重弱势,使得其劳动参与倍受影响[21]。那么,性别角色观念对流动女性自身劳动参与的影响作用,在多大程度上由家庭照料发挥影响作用,是本文所关注的另一个重要内容,据此提出:

假设3:家庭照料在性别角色观念和流动女性劳动参与之间起中介作用。

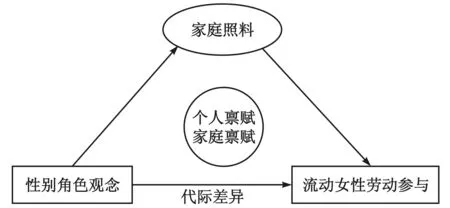

故而,本文所关注的性别角色观念、家庭照料和流动女性劳动参与的关系,即本文的研究框架如图1所示。

图1 研究框架

二、数据、变量与模型

(一)数据来源

本文所使用的数据来自于2015年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS),这是一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查项目,全面地收集了社会、社区、家庭以及个人层面的数据。本文采用2015年CGSS数据的原因是:(1)该数据为全国性调查数据,数据范围覆盖广,具有广泛的代表性,得出的结论具有一般性;(2)该数据库中包含性别角色观念和流动女性劳动参与的相关变量,与本文的研究主题相契合。根据研究需要,本文选取55岁以下的流动女性 ,在删除无效、拒绝回答等关键变量缺失的无效问卷后,得到所需样本649个,并以1980年为划分界线 ,得到老一代流动女性394名,新生代流动女性255名。其中,流动女性的平均年龄约为39岁;小学及以下文化程度占36.94%,初中文化程度占39.41%,高中及以上文化程度占23.65%;健康状况良好的占85.5%,健康状况不佳的占14.5%。

(二)变量界定

1.被解释变量:流动女性劳动参与。国家统计局把就业人员界定为在16周岁以上,有劳动能力,并在调查周为获得劳动报酬而从事了1小时(含1小时)以上的劳动人员 。因此,本文将借鉴此标准,以2015年CGSS调查问卷中“您上一周是否为了取得收入而从事了1小时以上的劳动”这一题项,来确定流动女性的劳动参与状况,将选择“未从事任何以获得经济收入为目的的工作”界定为未参与劳动,记为0;将选择“是”界定为参与劳动,记为1。

2.解释变量:性别角色观念。性别角色观念主要是指个体对两性社会角色规范及其行为模型的认知[22],相关研究主要从性别分工、两性能力、婚姻嫁娶、就业性别歧视和家务分配等方面来测量[23-24]。本文借鉴已有研究的指标选择,以2015年CGSS调查问卷中的5个问题来对流动女性性别角色观念进行测量,包括“男人以事业为重,女人以家庭为重”、“男性能力天生比女性强”、“干得好不如嫁得好”、“在经济不景气时,应该先解雇女性员工”和“夫妻应该均等分摊家务”。由于上述5个问题的测量内容和标准不一致,不能用简单相加的方法求总和。故本文将采用因子分析法,用以反映5个题目对性别角色观念的相对重要性。经检验量表的信度系数为0.611,信度系数属于可接受水平;并且KMO检验值为0.708以及Bartlett球体检验值为415.685(P<0.001),表明这组题目适合进行因子分析。并且,为了便于描述和解释,根据边燕杰和李煜[25]的做法 ,本文将最终所得的因子值转化为1~100的指数,分数越高,性别角色观念越趋向于传统;分数越低,性别角色观念越趋向于现代。

3.中介变量:家庭照料。家庭照料是一种无偿的情感劳动,包括对家庭中的儿童、老年人、残疾人、病人以及孕妇的照料,并且最常见的是对儿童和老年人的照料[26]。考虑到3岁以下的儿童和60岁以上的老人通常是家庭中需要被照料的主要对象,故本文选取“是否与3岁以下的子女或60岁以上的老人吃住在一起”来间接衡量流动女性的家庭照料情况,将“与3岁以下的子女或60岁以上的老人吃住在一起”界定为承担家庭照料责任,记为1;其余情况表示未承担家庭照料责任,记为0。

4.控制变量。本文将控制流动女性的“个人禀赋”和“家庭禀赋”,借鉴以往的研究,个体禀赋以流动女性的年龄、受教育程度和健康状况来衡量;家庭禀赋以家庭经济状况、子女数量和配偶收入来衡量。其中,受教育程度以受教育年限来衡量[27],家庭经济状况和配偶收入以万元为单位来衡量[10]。详细的变量与赋值情况如表1所示:

表1 所有变量的定义、赋值及描述性统计

(三)模型设置

被解释变量为流动女性的劳动参与,属于二分类变量,采用二项logit模型来估计。此外,本文还将进一步检验性别角色观念对流动女性劳动参与的作用机制,即检验家庭照料的中介效应。因此,借鉴温忠麟等人关于中介变量检验的方法[28],设置如下3个方程来进行本文的实证分析。

work=α1+β1gender+γ1Z+μ1

(1)

familycare=α2+β2gender+γ2Z+μ2

(2)

work=α3+β3gender+β4familycare+γ3Z+μ3

(3)

其中,work、gender和familycare分别表示流动女性的劳动参与、性别角色观念和家庭照料,Z表示个人禀赋和家庭禀赋这两类控制变量,β1、β2、β3和β4为主要解释变量的回归系数,γ1、γ2和γ3为控制变量的回归系数,α1、α2和α3为截距项。

三、性别角色观念影响流动女性劳动参与的实证分析

(一)性别角色观念的负向影响效应

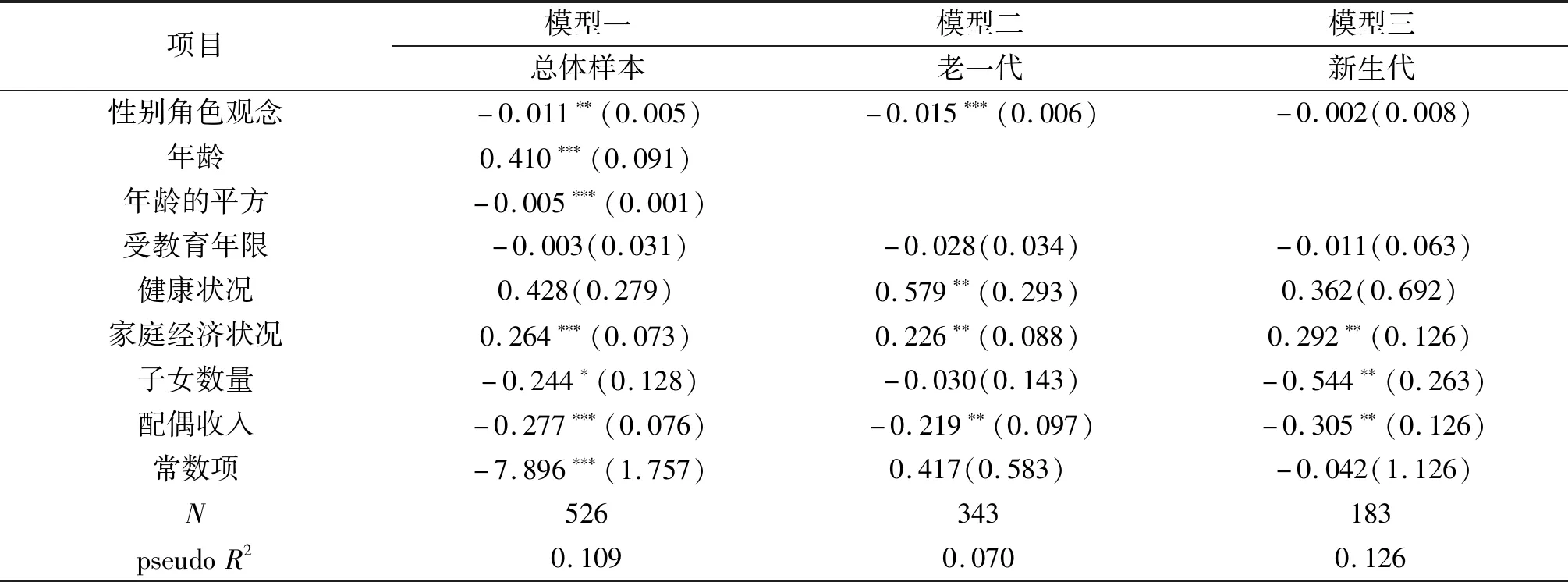

表2中,模型一估计的是性别角色观念对流的女性劳动参与的影响效应。结果显示:性别角色观念对流动女性劳动参与在5%的显著水平上呈现消极影响,即在控制个人禀赋和家庭禀赋的情况下,流动女性的传统性别观念增加1个单位时,其劳动参与的可能性减少1.1%(1-e-0.011≈0.011),这表明具有传统性别角色观念的流动女性会趋向于扮演“爱的给予者”或“贤妻良母”这类角色,从而降低了其参与劳动的意愿。因此,假设1得到实证分析结果的验证。

表2 性别角色观念对流动女性劳动参与影响的估计结果

从控制变量的回归结果来看,年龄对流动女性的劳动参与的影响表现为:年龄变量的一次项系数显著为正,二次项系数显著为负。这说明年龄与流动女性劳动参与呈“倒U”型关系,即流动女性的劳动参与的可能性随着年龄的增加先增加后减小,并在41岁时达到顶峰。在家庭禀赋中,家庭经济每增加1万元,流动女性劳动参与可能性会显著提高约30.2%(e0.264-1≈0.302)。但是,当子女数量每增加1个以及配偶收入每增加1万元,其劳动参与可能性则分别降低约21.7%(1-e-0.244≈0.217)和24.2%(1-e-0.277≈0.242)。这是因为随着子女数量得增加,流动女性花费家庭的时间和精力会更多,从而抑制其自身的劳动参与。而丈夫的收入增加,会强化其“养家者”的角色,则会导致流动女性成为家庭化随迁中的“捆绑移民”,亦不利于其参与劳动。

(二)代际差异视角下性别角色观念的负向影响效应

表2中的模型二和模型三,反映的是性别角色观念对不同代际流动女性劳动参与的影响效应。从模型估计结果来看,性别角色观念只对老一代流动女性的劳动参与产生显著的负向影响,表现为传统性别角色观念增加1个单位,老一代流动女性劳动参与的可能性降低约1.5%(1-e-0.015≈0.015)。此外,虽然性别角色观念对新生代流动女性存在负向影响,但在统计上不显著。这在一定程度上反映了在老一代流动女性更加容易受到性别角色观念的影响,而决定新生代流动女性劳动参与的主要原因并不是性别角色观念,即性别角色观念对流动女性劳动参与的影响效应具有代际差异性,故假设2得到实证分析结果的验证。

从控制变量来看,部分控制变量也对不同代际流动女性产生差异化影响。如健康的老一代流动女性劳动参与的可能性,是不健康的老一代流动女性的1.78倍(e0.579≈1.784),但在新一代流动女性中则不显著,这说明健康人力资本在老一代流动女性中的重要意义。而在新一代流动女性中,子女数量每增加1个,其劳动参与的可能性下降约42%(1-e-0.544≈0.420),这表明子女数量的增加,会加剧性别角色观念较为现代化的新一代流动女性的“家庭-工作”冲突,从而不利于其参与劳动。

(三)家庭照料的中介效应

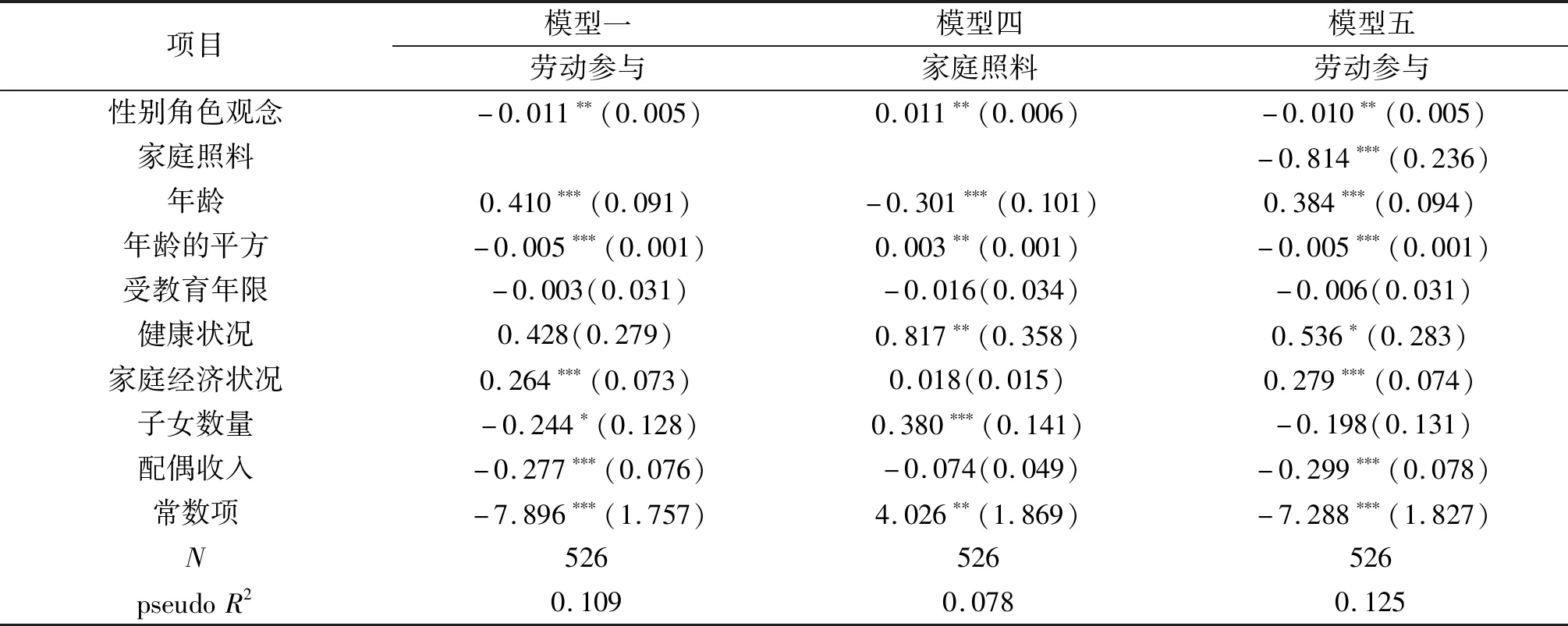

表3所反映的是性别角色观念、家庭照料和流动女性劳动参与之间的关系,在模型一的基础上设置模型四和模型五,验证家庭照料的中介效应。第一步以劳动参与为因变量,性别角色观念为自变量进行回归分析(模型一),性别角色观念的回归系数β1=-0.011(P<0.05);第二步以家庭照料为因变量,性别角色观念为自变量(模型四),性别角色观念的回归系数β2=0.011(P<0.05);第三步以劳动参与为因变量,性别角色观念和家庭照料为自变量(模型五),性别角色观念的回归系数β3=-0.010(P<0.05)和β4=-0.814(P<0.01)。由此可见,家庭照料对性别角色观念和流动女性劳动参与的确存在部分中介作用,从而假设3得到实证分析数据的验证。进一步来看,家庭照料在性别角色观念与流动女性劳动参与中的中介比例达到81.4% ,表明性别角色观念对流动女性劳动参与的抑制作用,约81.4%被家庭照料所解释。

表3 性别角色观念、家庭照料和流动女性劳动参与的关系分析

因此,性别角色观念通过作用于流动女性家庭照料活动,进而影响其劳动参与。流动女性性别角色观念越传统,越会受到“男主外女主内”的性别刻板印象的影响,从而进行传统性别分工所要求的家庭照料。模型四的估计结果表明传统性别角色观念增加1个单位,流动女性照料家庭的可能性就提高约1.1%(e-0.011-1≈0.011)。而无论是照料3岁以下的子女还是照料60岁以上的老人,家庭照料都会耗费流动女性大量的时间和精力,继而会降低其劳动参与的可能性。模型五的估计结果就表明,具有家庭照料责任的流动女性劳动参与的可能性仅是没有家庭照料责任的流动女性的44.3%(e-0.814≈0.443)。

四、结论与讨论

利用2015年CGSS调查数据,实证研究了流动女性性别角色观念和家庭照料对劳动参与的影响。通过梳理论证流动女性性别角色观念、家庭照料对其劳动参与的影响机制,考察了家庭照料对流动女性性别角色观念和劳动参与的中介作用,并进一步考虑了流动女性劳动参与在不同代际的异质性特征,研究发现:(1)传统的性别角色观念对流动女性的劳动参与显著抑制作用,具体表现为流动女性的传统性别观念每增加1个单位,其劳动参与的可能性减少1.1%。(2)传统的性别角色观念对流动女性劳动参与的影响呈现代际差异性,即传统性别角色观念会显著抑制老一代流动女性的劳动参与,而对新一代流动女性劳动参与的抑制作用则不显著。(3)家庭照料是性别角色观念作用于流动女性劳动参与的重要桥梁,具有显著的部分中介作用,中介比例达到81.4%。也就是说,性别角色观念不仅直接影响流动女性的劳动参与,还通过促使流动女性进行家庭照料而间接影响其劳动参与。

本文的研究发现具有重要的政策意涵。从短期来看,加强和完善流动家庭照料支持体系是提高流动女性劳动参与可能性的有效办法。研究表明家庭照料是性别角色观念和流动女性劳动参与之间的重要桥梁,并且流动女性进行家庭照料会使得其劳动参与的可能性,较无家庭照料责任的流动女性低55.7%。因此,政府可以通过为流动家庭中的老年人和婴幼儿提供具备公益性质的或经济可及性的照看中心,能够在很大程度上缓解其所面临的平衡“家庭-工作”矛盾的压力,从而有效促进其参与劳动。而从长远来看,宣传、提倡和营造性别平等文化,促进性别角色观念现代化转型,是新时代进一步挖掘流动女性蕴含的性别红利的长期手段和必然选择。研究表明性别角色观念不仅会直接影响流动女性的劳动参与,还会通过家庭照料间接影响其劳动参与,作为抑制流动女性劳动参与的社会文化因素,其改变过程不可能一蹴而就。因此普及性别平等观念,进一步弱化家庭中的性别角色分工,能够为流动女性进入劳动力市场减少阻碍和提供助力。

当然,囿于所使用的数据资料,本研究仍存在不足和进一步研究的空间。首先,家庭照料是一个复杂综合的变量,而本文因受限于所使用的数据,仅以“是否与3岁以下的子女或60岁以上老人吃住在一起”来间接衡量,使得本研究无法进行更为深入的讨论;其次,引入家庭照料这一中介变量后,性别角色观念对流动女性劳动参与的直接效应仍然显著,这说明该中介效应,可能还存在其他的中介路径,这两点是后续研究可以进一步完善和讨论之处。