活血止痛散熏洗辅助切开复位踝关节骨折术后康复效果研究

张振南 王献印 冯雪令

(河南省濮阳市中医医院骨科 濮阳457000)

日常生活中人们常发生关节内骨折,受到直接暴力和间接的旋转、传递及轴向暴力都可能会导致骨折。踝关节为下肢负重关节,正常骨形态决定了下肢稳定性,而踝关节骨折约占全身关节内骨折的3.92%[1],其中以旋后外旋及旋前外旋Ⅲ°~Ⅳ°踝关节骨折为最严重的骨折,导致患者患处屈伸受限、僵直肿痛、关节功能严重受损,甚至产生并发症。采取针对性手术治疗不可避免,但术后帮助患者尽快愈合骨伤、恢复肢体功能、防止并发症、减轻痛苦成为骨科临床研究重点。随着现代中医的发展,越来越多的中医药技术得以应用于临床,本研究旨在探讨旋后外旋及旋前外旋Ⅲ°~Ⅳ°踝关节骨折患者在行切开复位手术后辅以活血止痛散熏洗的临床效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2016年1月~2019年1月诊断为旋后外旋及旋前外旋Ⅲ°~Ⅳ°踝关节骨折患者60例,以随机数字表法分为观察组和对照组,各30例。观察组男13例,女17例;年龄22~60岁,平均(42.24±3.01)岁。对照组男16例,女14例;年龄20~58岁,平均(41.28±3.51)岁。两组年龄、性别等基础资料具有同质性,可用于研究(P>0.05)。

1.2 诊断标准 依据《外科学》中相关标准:踝关节肿痛、皮下有淤青、不敢活动踝关节、不能行走,检查踝关节呈现畸形、内外踝有明显压痛、有骨擦音;踝关节部位有外伤史;影像学检查显示,内外后踝骨皮质不连续、踝关节有间隙改变、骨折移位现象[2]。

1.3 入组标准 纳入标准:(1)术后能坚持中药熏洗者;(2)伤后2周以内的闭合性骨折;(3)均为单侧踝关节骨折;(4)无切开复位内固定手术治疗禁忌证。排除标准:(1)病理性骨折;(2)精神类疾病或处于妊娠及哺乳期;(3)手术前后出现软组织坏死;(4)无法配合治疗;(5)手术后切口感染或延迟愈合;(6)合并有严重凝血功能障碍、肝功能异常、肾小球破坏等疾病,体质差。脱落与剔除标准:(1)治疗未结束时不符合纳入标准;(2)发生严重并发症。

1.4 治疗方法 两组均进行切开复位克氏钉内固定手术治疗。术前遵医完成影像学检查,明确骨折情况,以后踝、外踝、内踝顺序完成骨折复位固定。对照组术后给予功能康复处理,观察组在对照组功能康复处理基础上配合活血止痛散熏洗进行术后康复治疗。活血止痛散组方:透骨草30 g、当归15 g、姜黄15 g、红花15 g、苏木15 g、乳香6 g、威灵仙15 g、白芷15 g、川椒9 g、羌活15 g、川牛膝15 g、五加皮15 g、土茯苓15 g、川楝子15 g。术后第5~8天使用熏洗剂,方法如下:活血止痛散1包倒至陶瓷砂锅或瓦罐,加水没过药面3 cm左右,浸泡10 min后大火煎煮,沸腾后转小火保持微沸状态再煎20 min;将药液倒入智能泡脚木桶中,先以热汽熏蒸骨折患部,待药液温度适宜时再入药液浸泡患足,浸泡时适度活动踝关节;温度稍凉时可加温药液继续浸泡。每天1包药,浸泡2次,早晚各60 min,15 d为一个疗程。两组术后均进行系统化功能锻炼,随访30 d。

1.5 观察指标 (1)评估患者干预前、干预后5 d、干预后15 d的疼痛评分,根据视觉模拟评分法(Visual Analogue Scales,VAS)评分,无痛(0分)~最剧烈的疼痛(10分),取静止和活动VAS评分相加后的平均值为平均分。(2)测量患肢周径,于干预后5 d、干预后15 d的计算肿胀消退率[3],计算公式:[(用药前内外踝肿胀最高点之间的周径-用药后内外踝肿胀最高点之间的周径)/(用药前内外踝肿胀最高点之间的周径-健侧内外踝肿胀最高点之间的周径)]×100%。(3)于干预前及干预后15 d、30 d采用国际公认AOFAS踝-足评分系统对症状体征进行评分:疼痛(0~40分)、肢体肿胀(0~10分),后足内外翻活动(0~8分),背伸趾屈活动(0~8分),反常步态(0~8分),地面步行(0~8分),街区最大步行距离(0~8分),行走能力支撑情况(0~10分)[4]。(4)对比两组治愈、显效、无效的疗效情况。

1.6 疗效判定标准 治愈:干预5 d后患者患处疼痛感消失,肿胀消除,干预30 d患处基本或完全无明显疼痛、肿胀,关节活动功能得以适度恢复;显效:干预5 d后剧烈疼痛感有所降低,肿胀开始消除;无效:干预5 d后剧烈疼痛感无改变,肿胀无消除,关节无法活动。

1.7 统计学方法 数据均录入SPSS22.0统计学软件进行处理,疼痛积分、肿胀消退率、症状体征评分等指标比较采用独立样本t检验;治疗效果为等级资料,采用Ridit分析,检验水准α=0.05。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

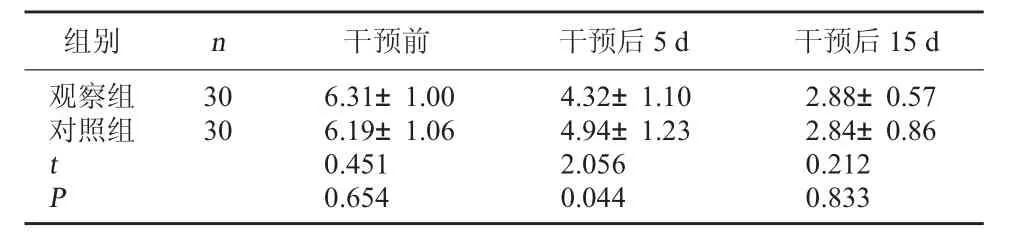

2.1 两组不同时间段疼痛评分比较 干预前及干预后15 d,两组疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后5 d,观察组疼痛评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组不同时间段疼痛评分比较(分,±s)

表1 两组不同时间段疼痛评分比较(分,±s)

组别 n 干预前 干预后5 d 干预后15 d观察组对照组30 30 tP 6.31±1.00 6.19±1.06 0.451 0.654 4.32±1.10 4.94±1.23 2.056 0.044 2.88±0.57 2.84±0.86 0.212 0.833

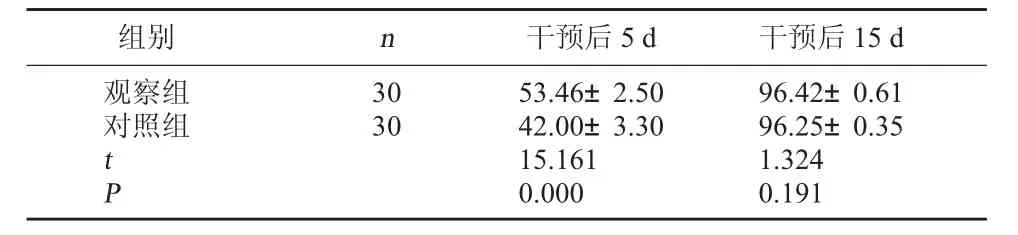

2.2 两组不同时间段肿胀消退率比较 干预后15 d,两组患肢肿胀消退率比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后5 d,观察组肿胀消退率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组不同时间段肿胀消退率比较(%,±s)

表2 两组不同时间段肿胀消退率比较(%,±s)

组别 n 干预后5 d 干预后15 d观察组对照组30 30 tP 53.46±2.50 42.00±3.30 15.161 0.000 96.42±0.61 96.25±0.35 1.324 0.191

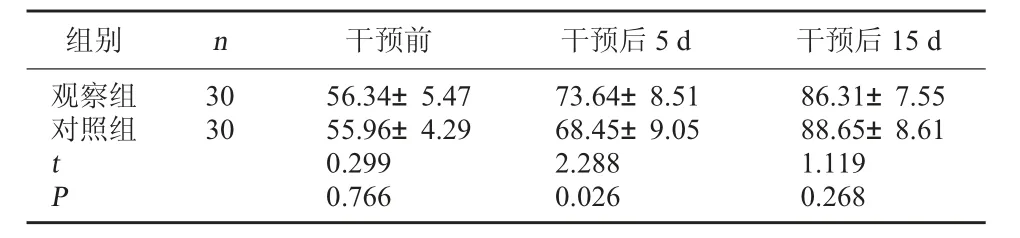

2.3 两组不同时间段症状体征评分比较 干预前及干预后15 d,两组症状体征评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后5 d,观察组症状体征评分明显高于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组不同时间段症状体征评分比较(分,±s)

表3 两组不同时间段症状体征评分比较(分,±s)

组别 n 干预前 干预后5 d 干预后15 d观察组对照组30 30 tP 56.34±5.47 55.96±4.29 0.299 0.766 73.64±8.51 68.45±9.05 2.288 0.026 86.31±7.55 88.65±8.61 1.119 0.268

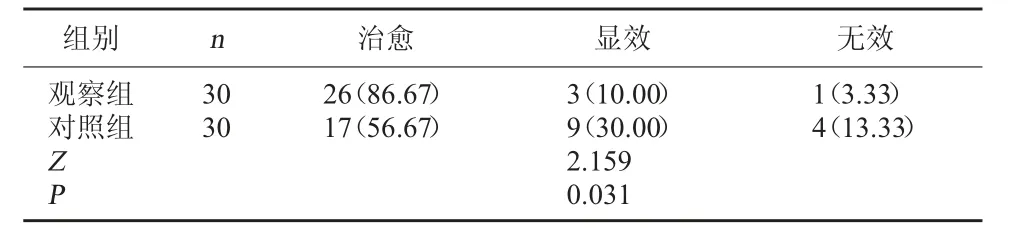

2.4 两组治疗疗效比较 干预后,观察组治疗疗效优于对照组,差异有统计学差异(P<0.05)。见表4。

表4 两组治疗疗效比较[例(%)]

3 讨论

因外力作用方向、大小、伤时肢体姿势等不同,踝关节骨折的具体情况不同。为避免误诊漏诊,治疗前根据Lauge Hansen法对骨折进行分型很重要,充分了解受伤机制、骨折状况及韧带损伤情况,为手术前的计划及手术成功提供有力帮助[5]。

本研究采用在俯卧下切开复位克氏钉固定踝关节骨折端,此法能够在直视下达到解剖复位骨折,恢复踝关节复位关系,但在术中拉开骨折块等行为对患者仍造成较大的损害,因此术后患肢严重疼痛、肿胀,远期可能出现关节僵硬、韧带组织粘连等现象,影响患者康复信心及执行力度,可采用中药配合治疗促进患肢的整体康复。

中医理论认为,筋伤骨断,轻则震荡静脉,使经气逆乱,气结不散;重则损伤血脉,恶血留滞,拥塞脉道,气血不得畅流,气血津液濡养肌肉筋骨衰弱。又因功能障碍、慢性疼痛影响,外邪入侵,久则致肌萎筋缩,骨关节凝滞粘连,活动不利[6],常以破瘀、活血、补血、温通、清凉、行气、补气、治兼病八法为治疗基础。本研究所选活血止痛散熏洗剂出自中医经验药方,在辅助骨折复位切开术后康复起到温经散寒、舒筋活血,散瘀消肿,解毒止痛等功效[7]。药方中当归补血,姜黄行气,红花祛瘀,苏木疗伤,乳香消肿生肌,威灵仙消骨鲠,白芷祛燥排脓,川椒温中止痒,羌活祛风胜湿,川牛膝祛瘀利湿,五加皮补肝肾强筋骨,土茯苓疏利关节,川楝子通络;上述中药辅助辛温的透骨草,入肺肝二经,借助辛散温通入肝经血分,常用于治疗跌打损伤,可解表散寒、利水消肿、祛风除湿、行气活血散瘀、通络止痛,达到抗血小板聚集、抗血栓形成、扩张血管、抗炎消肿、镇痛的作用。熏洗在中医里最早以“煎水洗”形式出现[8],可包含热疗、药疗双重效果,中药熬煮后的热蒸汽促使局部皮肤血流加速、代谢加快、毛孔扩张,药物中有效成分能更好地经皮吸收至血液及经络,减轻手术部位水肿、疼痛,增加局部供血、改善肌肉挛缩[9]。因此本研究中观察组在术后疼痛改善、肿胀消退等方面优于对照组。至于部分时间段、部分指标比较结果相当,分析原因可能与样本量、手术时间等有关。本研究结果显示,随着术后时间的进展,两组患者疼痛均出现好转、患肢肿胀出现不同程度消退、相关症状体征评分逐渐上升,患者患肢功能整体上呈好转趋势;但组间比较结果显示观察组改善程度明显大于对照组,相关功能恢复更好;观察组总有效率明显高于对照组,治疗效果良好。

综上所述,活血止痛散对踝骨折术后出现的肿胀、疼痛、活动不利以至凝滞粘连等情况具有活血止痛、舒筋活络、温经散寒、散瘀消肿的功效,用以辅助切开复位旋后外旋及旋前外旋Ⅲ°~Ⅳ°踝关节骨折的术后康复效果显著,再借助适当的术后功能恢复锻炼能帮助患者高效恢复健康。