请对“舌尖上的浪费”说“NO”

李百军 王乐乐

没有体验过饥饿的年轻人,只能从道德评判的角度来定义节约与浪费的社会价值。但是,他们的父辈,却对饥饿有着完全不同的理解与体验。

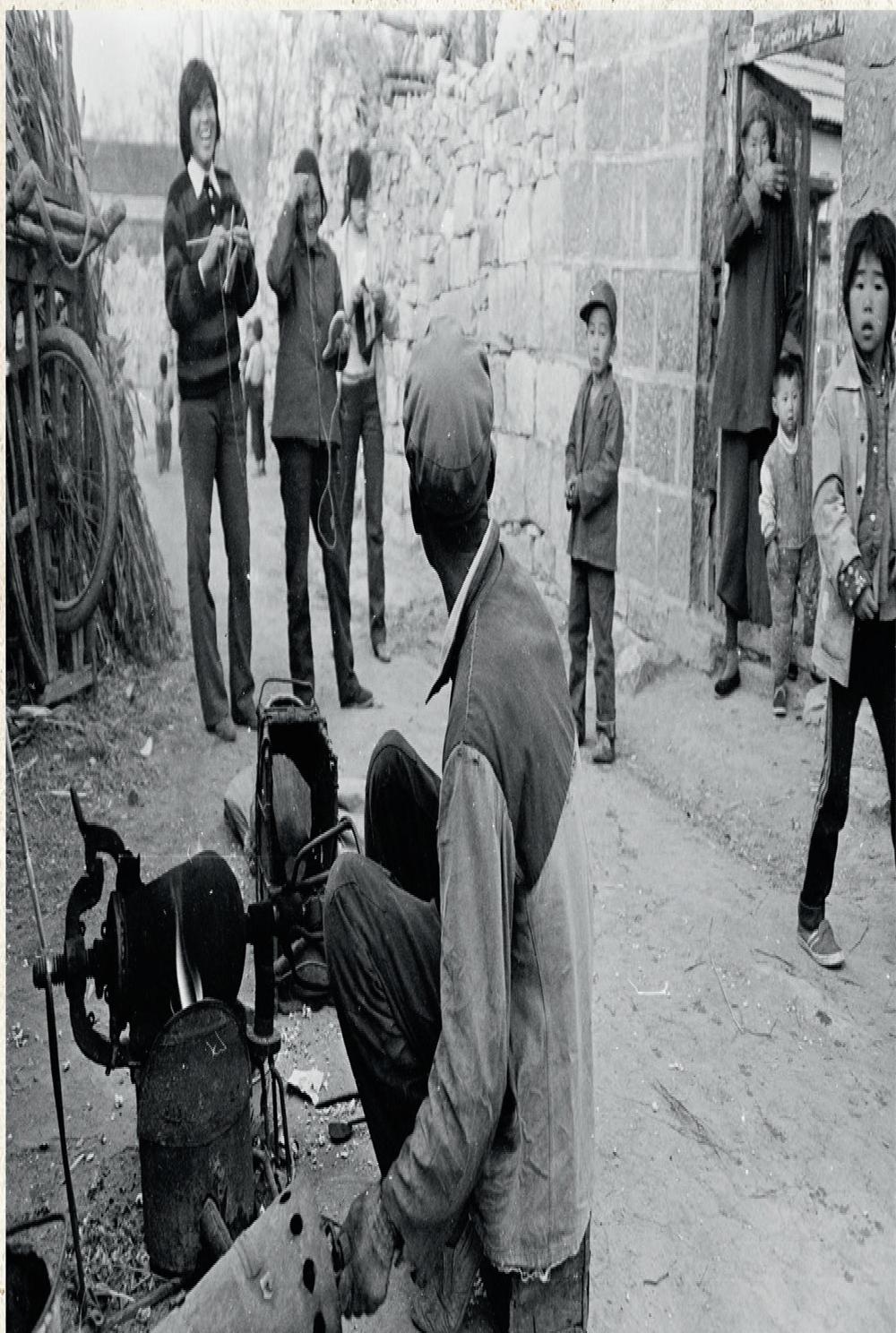

20世纪六七十年代的中国农村,因为自然灾害等客观原因带来的粮食短缺,让一代人,对粮食充满了尊重。而今天的我们,则能够从一个时代的记忆中,找到新时代的中国,弘扬节约精神、杜绝粮食浪费的理由。

今天的都市,进入粮食过剩的时代,粗粮、野菜,已经成为钟情养生的人们之心头所好。但是,如果你到农村,让老人以此为主食,他们一定是拒绝的。理由简单而直接:在缺少米面的日子里,他们曾经吃过太多这一类“缺少营养”的粮食。

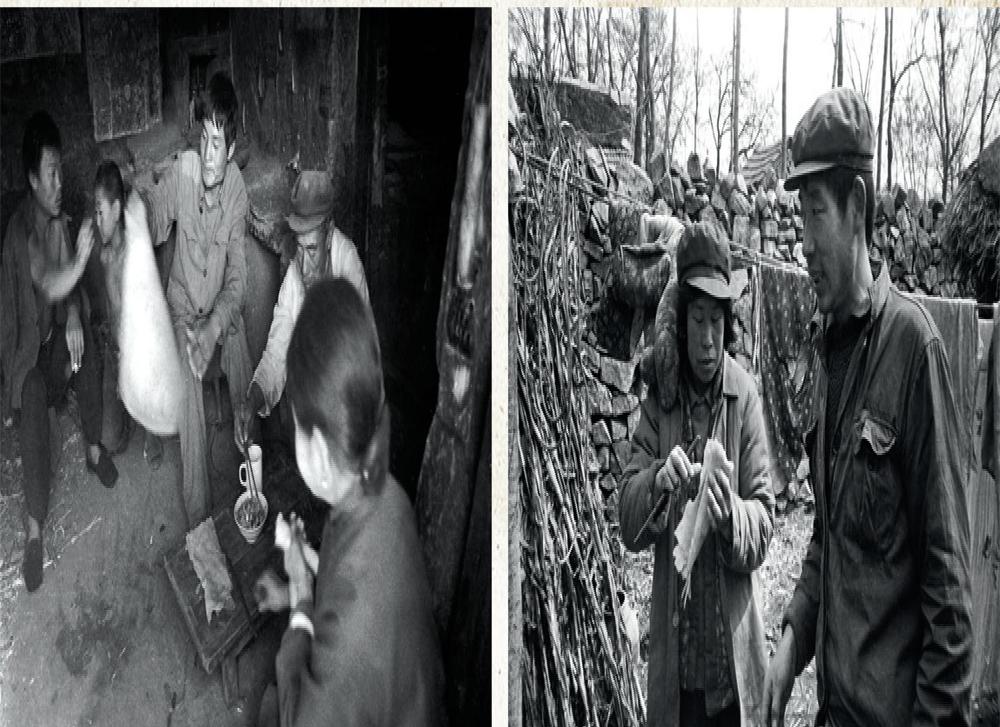

那时的中国农民,常年吃粗粮煎饼、地瓜面窝头和咸菜。白面馒头,是奢侈的存在。每家每户的屋檐下,都有几个硕大的陶缸,那是腌制咸菜用的。每年秋天收获的萝卜、黄瓜扭、芥菜疙瘩等,用盐腌制起来。在漫长冬天里,这是一家人必备的菜肴。那时候,没人在意里面产生的亚硝酸盐是不是致癌物,因为,那不是生活的可选项,而是必选项。

红薯,在相当长的时间里,是作为主食存在的。它产量大、极富饱腹感,而且还可以磨碎成面,做成窝头。削成片晾干,更便于保存。甚至连红薯秧,在粮食特别稀缺的日子里,都会从做饭的柴火,变成桌上食品。

至于春天地里的野菜,树上的榆钱、槐花,在那吃厌了红薯的日子里是最好的调剂。连粮食生产都难以保障的日子里,是没有多余的耕地拿出来种植蔬菜的,所以农家人很少炒菜吃。而一年才用自家花生榨出的那点花生油,只有来了亲戚时,才偶尔炒回菜。

今天被认为代表山东形象的煎饼卷大葱,其实也是艰苦生活的代表。曾经的煎饼,可不像今天这样原料丰富,大米、小米、面粉、豆类齐上阵。那是玉米煎饼都是“高配”的年代。用煎饼卷上大葱,再到咸菜缸里捞块咸菜,就是一顿饭。有些口味重的,摘上几个生辣椒,再舀点腌咸菜水拌一下,就是最過瘾的下饭小菜了。

最隆重的日子是过年和婚丧嫁娶,过年蒸馒头蒸出来的年味,是今天的我们无法体会的。因为,那时的年,是真的“过年”,不只是新衣服,更是最能一饱口舌之欲的日子,收获了豆子的年份,会做一个大大的豆腐,煎炸焖炒包水饺,样样都有,再配上热腾腾的白馒头,年味怎么能不足?怎么能不让人日盼夜盼?

改革开放带来了衣食富足,曾经吃不饱的日子早已一去不返,红薯、野菜、槐花重新回到了人们的餐桌,在一代人“忆苦思甜”的玩笑里,在老一代人教导后辈的故事里,也在这被定格的影像里。而勤俭节约的习惯,也应该与它们一样,一直保留在我们的餐桌上,保留在我们的传承里。

(编辑/王立群 助编/李潇雨)