户籍的束缚:领导—成员交换关系与产业工人敬业度*

● 施 丹 陈 蕾 肖 潇

(1,2 华中农业大学经济管理学院 武汉 430070;3 广东欧珀移动通信有限公司 深圳 518000)

1.引言

敬业度是组织成员在创造工作绩效这一情境中将自我与工作角色相结合,同时投入个人的认知、情感和体力的程度(Kahn,1990),它直接影响员工身心健康、工作绩效与组织绩效(Hakanen et al.,2019)。产业工人是企业产品的生产者和制造者,促进产业工人敬业度提升对于提高企业核心竞争力、完成从“制造业大国”到“制造业强国”的跨越至关重要(燕晓飞,2019)。在各种人际联结中,与领导的关系质量是影响员工敬业度的重要因素(Tanskanen et al.,2019),对于传统性较高、尊重权威、追求上级认可的产业工人群体而言尤其如此(郭靖等,2015)。基于自我验证理论,个体倾向于保持已有的自我概念,进而做出与自我看法一致的行动(Korman,1970)。与班组长关系质量高的产业工人更容易从领导的言行中获得积极评价,进而内化和整合到自我概念中,并为了维持这种积极的自我概念将更多精力投入工作和组织中。因此,本研究拟探讨的第一个问题是:对于产业工人而言,领导—成员交换关系是否会通过基于组织的自尊的中介作用影响其敬业度。

户籍制度一直深刻地形塑着中国的社会分层体系。改革开放之前,城乡差别经常被总结为中国社会最为根本的不平等结构;改革开放以后,对人口流动的行政控制逐渐放松,但户籍制度却一直未有质的改变,于是形成了大规模的“流动人口”现象。因此,户籍在中国城市实有人口中构成了社会分层的一个新维度(李骏和顾燕峰,2011)。制造业中的产业工人不再像以往那样具有同一性,分化为农村进城务工人员和城市工人。农村进城务工人员难以享受与城市工人同等的就业机会、福利待遇和社会保障。户籍带来的个体福利鸿沟和身份差异使得不同户籍类型个体的行为选择出现巨大差异。尽管我国已经出台了一系列致力于消除户籍歧视、促进城乡融合的政策制度。但是,户籍改革是一项长期工程,户籍对个体的心理和行为产生的影响在短期内很难得到改变(王吉元等,2019)。基于组织的自尊是个体与组织情境交互作用的结果(Pierce et al.,1989),因此,在探讨领导—成员交换关系对产业工人基于组织的自尊的影响时,不能忽视个体户籍类型的约束。在劳动力市场上,农村进城务工人员更容易遭遇不公平待遇和组织排斥,这些经历被农村进城务工人员内化和整合到自我概念中,从而形成消极自我。基于自我验证理论,面对外界信息传达出的各种积极或消极信号,个体特征会发挥“滤镜”作用( Sui & Wang,2014),使其选择性地接受对个体自我概念有价值的外界信息。基于此,受户籍束缚,与城市工人相比,领导—成员交换关系对农村进城务工人员基于组织的自尊乃至敬业度的促进作用是否会减弱?这是本研究关注的第二个问题。

随着城镇化、工业化的快速发展,产业工人群体构成正在发生巨大变化。2004年中央一号文件首次将农村进城务工人员表述为“产业工人的重要组成部分”,2014年国务院进一步明确“农村进城务工人员已成为产业工人的主体”。上述提法反映出产业工人群体中农村进城务工人员规模不断扩大的趋势。据统计,目前我国产业工人规模达2亿左右,其中,农村进城务工人员占到近六成(歆远,2019)。随着班组中农村进城务工人员人数的增加,这些“弱势的大多数”不仅自身可能遭遇组织不公平对待(张蕴萍等,2019),还可能共享其他农村进城务工人员成员的歧视经历,接收到更多来自外界的消极信号,进而强化消极自我。因此,本研究的第三个问题是,在班组内,户籍构成中农村进城务工人员比例越高,与城市工人相比,领导—成员交换关系对农村进城务工人员基于组织的自尊乃至敬业度的促进作用是否会进一步减弱。

基于以上分析,本研究以我国产业工人为对象,探讨领导—成员交换关系对该群体敬业度的影响以及基于组织的自尊的中介作用,重点考察户籍类型、户籍构成对上述关系的调节作用,以期拓展自我验证理论的应用情境,完善户籍和员工敬业度研究,为产业工人摆脱户籍的束缚、提升敬业度提供有建设性的意见。

2.理论基础与研究假设

2.1 领导—成员交换关系与基于组织的自尊

领导—成员交换理论指出领导者和下属之间会建立不同质量的交换关系,进而影响员工的工作态度和行为。高质量的领导—成员交换关系以高水平的相互信任、尊重、义务为特征,员工被视为“圈内人”(Graen & Uhlbien,1995),获得更高的工作自主权、更有挑战性的工作和更多的发展机会(Schermuly & Meyer,2016)。相反,在低质量的领导—成员交换关系中,作为“圈外人”的员工难以获得信息、决策自由和工作机会等资源。

自尊是个体对自我能力的评估,高自尊的人认为自己是有能力的,更容易自我欣赏。自尊具有层次性和情境化特征。基于组织的自尊是自尊在组织特定情境中的反映,是员工对于他们在组织中的价值和影响组织的能力的评价(Pierce & Gardner,2004),反映了个体价值与组织情境之间的社会联系。因此,基于组织的自尊的形成和变化都受到组织因素的影响。

自我验证理论认为,为了获得对外界的控制感和预测感,个体会积极努力地寻找和创造机会去验证自我(Swann et al.,1992)。班组长作为管理层和工人之间最重要的纽带,掌握着组织信息、任务分配、人员晋升和奖罚建议等资源(王华萍和廉思,2015)。出于自我验证的目的,产业工人不仅会关注班组长提供的可用资源,还会关注其提供资源的意图及释放的信号(Farmer & Aguinis,2005)。与班组长关系好的产业工人不仅能获得更多的组织资源,还会对其进行积极的诠释,即对于班组长来说,自己是重要的、有价值的,且受领导赏识和信任的。同时,作为组织的代理人,班组长传递给产业工人的积极信息会被其视为组织对自身的评价(Eisenberger et al.,2010),即不仅对于领导,对组织而言自己也是有价值的、重要的、有能力的,这些正面信息会被产业工人纳入自我评估中,进而提升其基于组织的自尊(Liu et al.,2013)。实证研究表明,领导—成员交换关系对员工基于组织的自尊产生显著的正向影响(Sui和Wang,2014)。基于此,提出以下假设:

H1:领导—成员交换关系正向影响产业工人基于组织的自尊。

2.2 户籍类型的调节作用

自我验证理论认为,人们倾向于寻求与自我概念一致的反馈,他们期望外界信息能够验证对自我的认知,或者尽量缩小自我概念和外界反馈之间的差异。因此,在组织情境中,当员工收到领导传递的关于自我评价的外界信息时,只有这些评价信息能够验证自我概念,员工才更容易接受和认可(Wiesenfeld et al.,2007)。

领导—成员交换关系是产业工人从外界获得的积极反馈,如果这一信息与产业工人的自我概念一致,产业工人会更加认可自己的能力或价值,进行自我肯定,增加其基于组织的自尊水平。反之,产业工人基于组织的自尊的提升幅度会减小。

大量实证研究表明,户籍类型是农村进城务工人员在工作场所遭遇歧视待遇的重要原因。突出体现为:第一,就业机会上,农村进城务工人员集中在收入水平较低的私营部门,难以进入待遇更好、保障更全、提供稳定工作的公共部门(章莉等,2016);第二,福利待遇上,农村进城务工人员获得较低的工资,并且广泛存在较高的失业率(吴贾等,2015);第三,社会保障上,农村进城务工人员“五险一金”的缴纳比例明显低于城市工人(谢玉华等,2017)。上述研究表明,受户籍的束缚,农村进城务工人员在城市劳动力市场上处于利益受损的状况,时常遭遇社会歧视和“污名化”困扰,长期处于焦虑、愤怒、自卑和孤独之中(赵迎军,2018),难以形成积极的自我概念。因此,本研究认为,领导—成员交换关系所传递出的积极信号与农村进城务工人员的自我概念并不一致。即使农村进城务工人员与班组长形成了较高的领导—成员交换关系,他们也可能会“过滤”领导传递的积极信息以维持消极自我认知,由此不利于基于组织的自尊的提升。类似地,Wiesenfeld等(2007)的研究也发现,程序公平对自尊心低的员工组织承诺的积极影响并不显著,这是由于程序公平待遇中的积极评价信息与消极的自我看法不一致,因此会产生较少的积极反应。因此,提出如下假设:

H2:户籍类型调节了领导—成员交换关系与产业工人基于组织的自尊之间的关系,即相比于城市工人,农村进城务工人员的领导—成员交换关系与基于组织的自尊之间的正向关系更弱。

2.3 户籍类型和户籍构成的联合调节作用

在群体中,个体也会努力寻求能够验证自我认知的信息。为了达到这一目的,个体通常会采取三种策略:第一,选择进入那些能够验证自我观点的群体;第二,引导他人做出验证自我认知的评价;第三,以自我概念为指导原则选择、关注和解释自己在群体中的经历,以增加自我概念得到验证的机会(Swann et al.,2004)。

基于此,本研究认为,在班组中,户籍构成中农村进城务工人员比例越高,与城市工人相比,领导—成员交换关系对农村进城务工人员基于组织的自尊的促进作用越弱。这主要是因为:

首先,农村进城务工人员比例越高,意味着农村进城务工人员个体的人际交往范围会扩大。农村进城务工人员会有意识或无意识地选择与具有相同户籍的同事交往,彼此之间对农村进城务工人员群体在组织中的自我概念保持相同的消极认知,因此,这种互动使农村进城务工人员从外界获得更多与自我认知一致的评价,从而强化消极的自我认知;Swann等(1992)的研究发现,具有负向自我认知的个体偏爱与那些给予他们负面评价的同伴交往。

其次,农村进城务工人员比例越高,意味着农村进城务工人员从外界获得自我验证回应的可能性越大。农村进城务工人员的一些身份特征可能会引发他人做出验证其自我认知的评价,如非本地口音、破旧泥泞的工装、艰苦简陋的工作环境等。这些外显特征向他人暗示自己作为农村进城务工人员的消极身份角色,更容易引起农村进城务工人员同事的共鸣并做出与这种自我认知一致的负面评价,这些反馈使得农村进城务工人员进一步怀疑自己在组织中的价值和意义,降低其基于组织的自尊水平。Gosling等(2002)的研究也发现,个体可以通过办公室和卧室等环境布置来展现其消极或积极的形象,使得观察者很容易辨别出谁是整洁开放的人,而谁又是邋遢封闭的人。

最后,农村进城务工人员比例越高,意味着农村进城务工人员个体接收到的外界负面信息来源更广。这些信息有的可是个人亲身遭遇,有的则是源于班组中其他农村进城务工人员的分享。以往的研究也证实了不满意(Westman et al.,2004)、倦怠(Bakker et al.,2003)、抑郁(Joiner & Katz,1999)等消极情绪和态度可能在团队不同个体之间无意识地传播。此外,出于验证自我概念的需要,农村进城务工人员会尤为关注班组中其他农村进城务工人员受歧视或不公正对待的遭遇。因此,这些直接或间接经历向农村进城务工人员个体释放出更多证实该群体不受组织重视的消极信号,进一步强化农村进城务工人员在组织中消极的自我认知。基于此,提出如下假设:

H3:领导—成员交换关系、户籍类型、户籍构成对产业工人基于组织的自尊存在三重交互作用的影响,即户籍构成中,农村进城务工人员比例越高,相比于城市工人,领导—成员交换关系与农村进城务工人员基于组织的自尊之间的正向关系越弱。

2.4 基于组织的自尊的中介作用

敬业度作为一种积极完成工作的心理状态,综合包含员工在工作角色中投入个人的情感、认知和体力的程度。由于员工对自己的能量是有支配权的,因此,是否敬业完全是由员工自我决定的(Nikolova et al.,2019)。

根据自我验证理论,出于自我一致动机,个体会尽量保持行动和自我概念的一致性(Korman,1970)。那些有较高基于组织的自尊的产业工人会认为自己在组织内是重要的和有价值的。为了维持这种积极的自我概念,他们会采取组织所看重和提倡的工作态度,做出高产和有效的行为,如提高敬业度,即将自我与爱岗敬业、爱厂如家的工作和组织角色充分结合,以更好地创造工作绩效(施丹等,2018),因为这种态度和行为与他们的自我概念是一致的。也就是说,高基于组织的自尊的产业工人更可能会被激励提高敬业度。相反,低基于组织的自尊的产业工人容易形成消极的工作态度,将自我脱离于工作和组织角色之外,产生较低的敬业度。已有研究表明基于组织的自尊与员工敬业度显著正相关(Kim & Hyun,2017)。基于此,提出以下假设:

H4:基于组织的自尊正向影响产业工人敬业度。

综合H1和H4,本研究认为基于组织的自尊是连接领导—成员交换关系与产业工人敬业度的中介变量,领导—成员交换关系对产业工人敬业度的影响可视为对产业工人自我概念的激励过程。即高质量的领导—成员交换关系向产业工人传递出自己在组织内是重要的、有价值的、有能力的组织成员信号,有助于产业工人形成积极的基于组织的自尊,为了与这种积极的自我概念保持一致,产业工人被激励将更多的认知、情感和体力投入工作和组织角色中。即高质量的领导—成员交换关系通过促进产业工人基于组织的自尊这一积极自我概念提高其敬业度。基于此,提出如下假设:

H5:基于组织的自尊在领导—成员交换关系与产业工人敬业度之间起中介作用。

综合H2和H5,可认为户籍类型在领导—成员交换关系与产业工人敬业度之间的调节作用,是以基于组织的自尊为中介的。即与城市工人相比,领导—成员交换关系对农村进城务工人员基于组织的自尊的正向影响减弱,进而影响其敬业度。基于此,本研究提出如下假设:

H6:基于组织的自尊中介了户籍类型对领导—成员交换关系与产业工人敬业度之间的调节作用。

综合H3和H6,可以认为领导—成员交换关系、户籍类型、户籍构成对产业工人敬业度的三重交互作用,是以基于组织的自尊为中介的。即户籍构成中,农村进城务工人员比例越高,与城市工人相比,领导—成员交换关系对农村进城务工人员基于组织的自尊的正向影响越弱,进而影响其敬业度。基于此,本研究提出如下假设:

H7:基于组织的自尊中介了领导—成员交换关系、户籍类型、户籍构成对产业工人敬业度的三重交互作用。

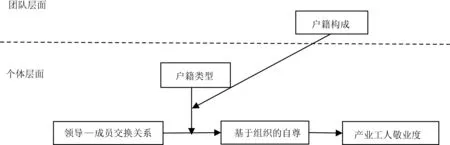

本研究的理论模型如图1所示。

图1 理论模型

3.研究设计

3.1 数据收集

本研究以武汉、襄阳地区两家制造企业生产车间64个班组的一线工人为调查对象。采用问卷调查法,以班组为单位,现场收集班组内出勤工人的数据。参与此次调查的一线工人共计506人,其中,收回472份问卷,有效问卷444份,有效回收率87.75%。

本次调查样本中,男性占比69.1%,女性占比30.9%;调查对象的受教育程度主要集中在高中及以下,占总人数的75.7%;年龄主要分布在23~38岁,平均年龄32岁,平均工龄4.7年;城市工人占比35.8%,农村进城务工人员占比64.2%。

3.2 变量测量

除户籍类型、户籍构成和控制变量外,其他所有变量均采用李克特5点计分法(1=非常不同意,5=非常同意)。

(1)领导—成员交换关系:采用Graen和Uhlbien(1995)开发的量表,包括“领导非常了解我的优点和潜力”等7个题项。

(2)基于组织的自尊:采用Pierce等(1989)开发的量表。包括“在单位里,我是有效率的人”“对单位来说,我是值得信赖的人”等10个题项。

(3)敬业度:采用Saks(2006)开发的量表,包含工作敬业度和组织敬业度两个维度。其中,工作敬业度包括“我全身心投入我的工作当中”等5个题项。组织敬业度包括“参与到单位的事情中让我感到很兴奋”等6个题项。

(4)户籍类型:通过询问对方户口所在地来测量,并对户籍进行虚拟变量处理,城镇户籍赋值为“0”,代表城市工人;农业户籍赋值为“1”,代表农村进城务工人员。

(5)户籍构成:团队特征变量,参考Yang和Konrad(2011)、Mahadeo(2012)等对性别构成的测量,用具有农业户籍的产业工人数量与班组成员总数之比来测量。

(6)控制变量:在个体层面主要控制了性别、年龄、受教育程度。其中,对性别和受教育程度进行虚拟变量处理,以“0”和“1”分别代表男性和女性,以“1~5”分别代表初中及以下、中专、高中、大专和本科及以上五个等级,年龄以实际岁数表示。在团队层面主要控制了班组的规模。

3.3 分析方法

本研究模型是一个包含团队和个体层面变量的跨层嵌套模型,因此,采用多层线性模型(HLM)进行分析,同时,通过R软件采用参数bootstrap方法来检验中介作用的显著性。

4.数据分析

4.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因子方法检验潜变量的共同方法偏差,未旋转的主成分因子分析结果表明第一因子解释变异量的值为33.36%,低于40%,根据Podsakoff等(2003)提出的标准,说明共同方法偏差问题不严重,对本研究的影响较小。

4.2 信效度检验

在本研究中,领导—成员交换关系、基于组织的自尊和产业工人敬业度问卷的信度系数分别为0.795、0.888和0.861,表明上述测量问卷信度较高。

为验证构念之间的区分效度,研究使用AMOS20.0进行验证性因子分析。为防止潜变量过多带来不利影响,本研究按照以往的研究做法将测量题目进行打包处理。具体做法如下:按照因子载荷的大小,将领导—成员交换关系的7个题项和基于组织的自尊的10个题项都打包为3个部分。敬业度按照组织敬业和工作敬业2个维度划分为2个部分。分析结果如表1所示,结果表明,相比其他模型,三因子模型各项指标的拟合效果最佳(χ2/df=2.347,RMSEA=0.055,CFI=0.988,NFI=0.980,GFI=0.978),说明本研究的构念具有较好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果(N=444)

二因子模型A:领导—成员交换关系,基于组织的自尊+产业工人敬业度。

二因子模型B:领导—成员交换关系+产业工人敬业度,基于组织的自尊。

二因子模型C:领导—成员交换关系+基于组织的自尊,产业工人敬业度。

单因子模型:领导—成员交换关系+基于组织的自尊+产业工人敬业度。

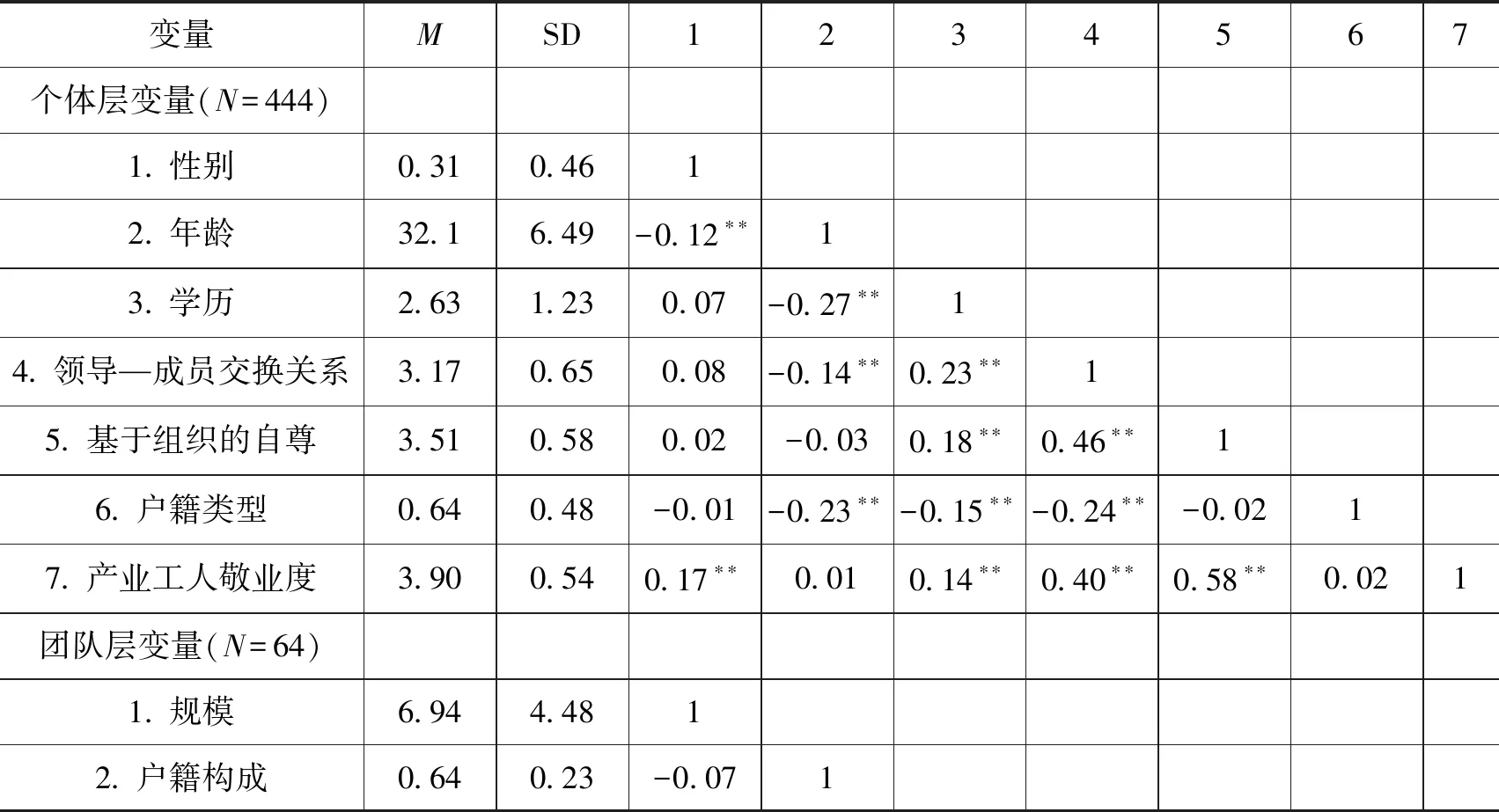

4.3 描述性统计与相关分析

表2显示了各变量的均值(M)、标准差(SD)及相关系数。数据显示,在个体层面,领导—成员交换关系与基于组织的自尊(r=0.46,p<0.01)、产业工人敬业度(r=0.40,p<0.01)均显著正相关;基于组织的自尊与产业工人敬业度(r= 0.58,p<0.01)显著正相关。这些结果为研究假设提供了初步的支持。

表2 描述性统计结果和相关系数矩阵(N=444)

4.4 假设检验

在检验中介和调节作用之前,分别做了以基于组织的自尊和产业工人敬业度为结果变量的零模型。结果显示,基于组织的自尊的组内方差(σ2)为0.52,组间方差(τ00)为0.25,组间方差占总方差的32.47%;产业工人敬业度的组内方差(σ2)为0.46,组间方差(τ00)为0.25,组间方差占总方差的35.21%,表明可以进行进一步的多层线性分析。

4.4.1 中介作用检验

采用HLM6.08检验基于组织的自尊在领导—成员交换关系和员工敬业度之间的中介作用。首先,采用Baron和Kenny(1986)的层级回归法,考察基于组织的自尊的中介效应。由表3可知,在控制其他变量的影响之后,模型2表明领导—成员交换关系对基于组织的自尊具有显著的正向影响(r= 0.38,p<0.001),假设1得到支持。模型5表明基于组织的自尊对产业工人敬业度具有显著的正向影响(r=0.46,p<0.001),假设4得到支持。模型4表明领导—成员交换关系对产业工人敬业度具有显著的正向影响(r=0.31,p<0.001)。模型6表明,当领导—成员交换关系、基于组织的自尊同时加入后,基于组织的自尊对产业工人敬业度具有显著的正向影响(r=0.37,p<0.001),而领导—成员交换关系对产业工人敬业度的正向影响减弱了(r=0.17,p<0.001),表明基于组织的自尊在领导—成员交换关系与产业工人敬业度之间起部分中介作用,假设5得到支持。

表3 基于组织的自尊的分层回归分析

为进一步检验中介效应的显著性,本研究通过R软件采用参数bootstrap方法来检验跨层次中介效应的显著性,重复抽样的次数设为20000次。结果显示,基于组织的自尊在领导—成员交换关系与产业工人敬业度之间的中介效应的99%的置信区间不包括0(中介效应为0.125,99%的CI为[0.073,0.222]),表明中介效应显著,假设5得到进一步支持。

4.4.2 调节作用检验

采用HLM6.08检验户籍类型的调节作用,结果如表4所示。首先,模型9表明,以产业工人敬业度为结果变量做回归,领导—成员交换关系与户籍类型的交互项边缘显著(r= -0.08,p<0.1);其次,模型7表明,以基于组织的自尊为结果变量做回归,领导—成员交换关系与户籍类型的交互项显著(r=-0.13,p<0.05),说明户籍类型负向调节了领导—成员交换关系与基于组织的自尊之间的关系。参考以往的做法(Aiken & West,1991),本文通过交互效应图、简单斜率分析进行进一步的检验。简单斜率分析的结果表明:城市工人组和农村进城务工人员组对主效应的调节作用均显著,且相比于农村进城务工人员组,城市工人组对主效应有更强的正向作用(β=0.472,p<0.001;β=0.592,p<0.001)。由调节效应图(见图2)可知,与城市工人相比,农村进城务工人员的领导—成员交换关系对基于组织的自尊的回归斜率较平缓。因此,假设2得到支持。最后,由模型10可知,领导—成员交换关系、户籍类型、两者交互项和基于组织的自尊对产业工人敬业度的回归结果表明,基于组织的自尊对产业工人敬业度有显著正向影响(r= 0.33,p<0.001),而领导—成员交换关系和户籍类型的交互项不再显著(r= -0.01,p=n.s.),说明基于组织的自尊完全中介了户籍类型对领导—成员交换关系和产业工人敬业度之间的调节作用,假设6得到支持。

表4 户籍调节作用的分层回归分析

图2 户籍类型对LMX与基于组织的自尊关系的调节效应

类似地,采用HLM6.08检验户籍类型、户籍构成的共同调节作用,结果如表4所示。首先,模型11表明,以产业工人敬业度为结果变量做回归,领导—成员交换关系、户籍类型与户籍构成的三重交互项不显著(r=0.19,p=n.s.),参考Shrout 和Bolger(2002)的提议,放宽对该步骤的要求;其次,模型8表明,以基于组织的自尊为结果变量做回归,领导—成员交换关系、户籍类型与户籍构成的三重交互项边缘显著(r=-0.45,p<0.1)。同时,简单斜率分析和配对斜率检验的结果表明:在户籍构成中农村进城务工人员比例较高时,城市工人组和农村进城务工人员组在领导—成员交换关系与基于组织的自尊的关系上差异显著(t= -3.199,p<0.001),且相比于农村进城务工人员组,城市工人组对主效应有更强的正向作用(β= 0.736,p<0.001;β= 1.071,p<0.001)。而在户籍构成中农村进城务工人员比例较低时,城市工人组和农村进城务工人员组的差异并不显著(t= 1.304,p=n.s.)。本研究同样绘制了户籍类型和户籍构成的三阶调节效应图,由图3可知,在户籍构成中农村进城务工人员比例较高的情况下,与城市工人相比,农村进城务工人员的领导—成员交换关系对基于组织的自尊的回归斜率较平缓。因此,假设3得到支持。最后,由模型12可知,领导—成员交换关系、户籍类型、户籍类型、三重交互项、两两交互项和基于组织的自尊对产业工人敬业度回归结果表明,基于组织的自尊对产业工人敬业度具有显著正向影响(r= 0.36,p<0.001),领导—成员交换关系、户籍类型和户籍构成的交互项不再显著(r= 0.34,p= n.s.),说明基于组织的自尊完全中介了户籍类型和户籍构成对领导—成员交换关系和产业工人敬业度之间的共同调节作用,假设7得到支持。

图3 户籍类型、户籍构成对LMX与基于组织的自尊关系的联合调节效应

为进一步检验跨层次被中介的调节效应的显著性,本研究通过R软件采用参数bootstrap方法来检验。结果显示,领导—成员交换关系和户籍类型的交互通过基于组织的自尊的中介作用对产业工人敬业度的作用的间接效应达到显著水平(间接效应为-0.036,99%的CI为[-0.109,-0.001])。领导—成员交换关系、户籍类型和户籍构成的三重交互通过基于组织的自尊的间接效应为边缘显著(间接效应为-0.08,90%的CI为[-0.330,-0.007])。因此,假设6和假设7进一步得到支持。

5.结论与讨论

本研究将户籍作为重要的情境变量,探讨了在户籍类型和户籍构成约束下,领导—成员交换关系对产业工人敬业度的影响机制。研究发现:基于组织的自尊部分中介了领导—成员交换关系与产业工人敬业度的关系;户籍类型调节了领导—成员交换关系与产业工人敬业度的关系,以基于组织的自尊为中介;户籍类型、户籍构成联合调节了领导—成员交换关系与产业工人敬业度的关系,以基于组织的自尊为中介。

5.1 理论意义

第一,揭示了领导—成员交换关系通过改变基于组织的自尊进而影响产业工人敬业度的“自我验证”机制。即高质量的领导—成员交换关系有助于产业工人在组织中形成积极的自我概念,出于自我验证的目的,产业工人会将自我与工作和组织角色相结合,用高敬业度来保持与积极自我概念的一致性。本研究为探索领导—成员交换关系与产业工人敬业度之间的关系提供了一个新的理论视角,丰富了产业工人敬业度的理论研究。

第二,揭示了户籍对领导—成员交换关系促进产业工人敬业度的约束效应。尽管高质量的领导—成员交换关系有助于产业工人在组织中形成积极的自我概念,然而,农村进城务工人员由户籍身份而形成的消极自我概念可能与领导传递的积极信号发生冲突,削弱领导—成员交换关系对农村进城务工人员基于组织的自尊的促进作用,进而不利于其敬业度的提升。以往研究运用自我验证理论时,多探讨外界信息与自我概念一致情况下对于员工态度和行为的影响(Liu et al.,2013),本研究有助于拓展自我验证理论的应用情境。

第三,将户籍类型和户籍构成分别作为个体和团队层次的情境变量,从个体心理视角探讨了户籍类型、户籍构成对领导—成员交换关系与产业工人敬业度关系的联合调节作用,完善了领导—成员交换关系对产业工人敬业度影响的边界条件,进一步验证了户籍对工作场所中农村进城务工人员心理行为产生的束缚(肖潇,2018;施丹等,2019),是对当前宏观层面户籍歧视问题研究的有效补充(谢玉华,2017)。

5.2 管理启示

首先,对于班组长而言,应该认识到与产业工人的关系质量会影响该群体的自我评价,进而改变他们对工作和组织的投入。因此,应该利用自己的能力与职务优势,为产业工人提供能够改善其工作绩效的反馈或提高职业竞争力的建议,向其安排更多挑战性的工作任务并提供资源支持其完成,这将极大地提升产业工人的自信心和胜任感,使其形成高基于组织的自尊,进而提高产业工人敬业度。

其次,对于组织而言,应该重视户籍释放的消极信号对一线管理者提升农村进城务工人员在组织中的价值感和意义感造成的束缚。因此,在制定人力资源政策和制度时,应该摒弃“户籍”标准,平等对待城市工人和农村进城务工人员,尤其要关注农村进城务工人员的权益保障和职业发展,向他们释放更多被组织接纳和重视的信号。此外,在组建生产团队时,要控制农村进城务工人员的比例,避免消极工作态度在班组的大规模传播。

最后,对于农村进城务工人员个体而言,应该意识到户籍对自我认知的束缚,努力营造验证积极自我的社会环境。一方面,应主动与城市工人、班组长交往和接触,沟通感情、增进理解,减少对现实信息的主观歪曲,以更好地接收组织、管理者释放的积极信息;另一方面,不要过多关注自己的户籍身份,特别是将自己或他人的负面遭遇解读为对农村进城务工人员群体的排斥,“打铁还需自身硬”,要将更多精力投入提高产品质量和生产效率中,用积极的自我认知、高度的敬业精神、卓越的工作绩效摆脱户籍的束缚。

5.3 研究局限与展望

本研究存在以下一些局限:(1)本研究参考Yang和Konrad(2011)对群体性别构成的测量方法,通过汇总调查样本中具有农业户籍的人数与班组成员总数之比来计算户籍构成,调查样本包括班组内除去当天缺勤外的所有成员,这就使得计算可能存在误差,今后可以采用更科学的方法,如直接询问组织各班组内农业户籍的人数比例。(2)制造业中的产业工人具有较强流动性,很难对同一批工人进行追踪调查,因此,本研究使用的是横截面数据,难以准确评估变量间在纵向时间上的因果关系,未来的研究可以尝试缩短调查间隔时间,多时间点收集数据。(3)由于敬业度是员工对自己在工作和组织中的投入程度的评价,因此,本研究对敬业度及其他变量的测量均采用员工自评的方式,存在同源误差的可能性,未来的研究在设计结果变量时,除了敬业度之外,还可以增加更多客观指标,或其他能够被他人评价的工作产出变量。(4)随着户籍改革的不断深入,农村进城务工人员可能通过各种方式实现身份转换成为城市永久性居民。因此,未来对户籍类型的测量可能需要采用新方法,例如除了农业户籍和城镇户籍外,还包括出身农村,但已获取非农户口的“农转非”(杨金龙,2018)。这类户籍身份改变后的产业工人,心理与行为是否摆脱了户籍的束缚,值得进一步研究。

——湖北产业工人队伍建设改革五周年