压腰提臀法对公众心肺复苏培训胸外心脏按压质量的影响

骆建文 吴国新 蔡阳林 李栩聪 关紫云▲ 吴智鑫

1.广东省佛山市南海区人民医院急诊科,广东佛山 528200;2.广东省佛山市中医院急诊科,广东佛山 528200

心脏骤停(cardiac arrest,CA)是全球范围内人们死亡的主要原因之一。CA 可发生在院内或院外,其中院外CA 发生率可达80%[1],尽管医学技术在不断进步,CA 患者出院存活率仍然很低[2]。在我国,院外CA患者的生存率不到1%,远远低于欧美国家的10%~12%,这与我国心肺复苏(CPR)培训合格的公众少(<1%)、第一目击者CPR 率低有关[3-4]。心肺复苏术被公认是提高CA 患者存活率的关键技术,其核心部分为胸外心脏按压。2015年AHA 心肺复苏指南更新后,对于胸外心脏按压的频率、深度等提出了新的建议,按压频率由100次/min 更新为100~120次/min,按压深度由≥5 cm 更新为5~6 cm,强调按压中断时间不应超过10 s,保证胸廓充分回弹[5]。如何提高胸外按压质量成为不少国内外学者关注的课题。有研究表明,跪坐姿势、垂直按压有利于提高胸外按压质量[6-7]。有研究显示,按压反馈装置能提升公众心肺复苏培训胸外按压质量[8]。本研究在跪坐姿势、垂直按压的基础上,在按压过程中采用压腰提臀的方法,选取广东省佛山市南海区人民医院急救技能培训中心招募的120名未接受过心肺复苏培训的群众作为研究对象,探讨压腰提臀法在公众心肺复苏培训中提高胸外按压质量中的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年3月1日~2019年6月30日广东省佛山市南海区人民医院急救技能培训中心招募的120名未接受过心肺复苏培训的群众作为研究对象,采用抽签法将其随机分成试验组与对照组,每组各60名。最终有7名因故未能完成培训,实际完成培训113名,其中试验组58名,男27名,女31名;平均年龄(33.95±8.53)岁;平均身高(164.81±11.24)cm;平均体重(63.38±9.07)kg;平均体重指数(23.31±2.24)kg/m2。对照组55名,男30名,女25名;平均年龄(34.07±8.45)岁;平均身高(164.98±9.39)cm;平均体重(64.38±8.53)kg;平均体重指数(23.57±1.55)kg/m2。两组人员的一般资料比较,差异无统计学意义(P<0.05)。所有人员均同意参与本研究且签署知情同意书。纳入标准:①年龄20~50岁,体重50~80 kg;②既往体健,否认有慢性肺病、心脏病、关节炎、脊柱病变史;③自愿参与此项研究,同意采集有关数据。排除标准:①孕期和行过腰椎手术者;②培训时有外伤、自觉不适者;③培训中途退出,或无法完成培训及测试者;④关键按压数据缺失者。

1.2 方法

两组人员均参加中国红十字会救护员培训课程的心肺复苏理论知识学习。两组人员按压时均要求采用跪坐姿势:双膝跪地,双膝关节张开与肩膀同宽,双膝关节距离模型一个拳头,模型双乳头连线针对操作者身体中线,以模型双乳头连线中点为按压点,操作者将一手掌根部放在按压点上,另一手掌在其上重叠,十指交叉,手指上翘,双上肢绷直,垂直模型胸壁,以髋关节为支点,以上身重力垂直按压。并重点强调高质量胸外心脏按压的三个要点:按压频率100~120次/min、按压深度5~6 cm、使胸廓充分回弹。试验组在以上基础上,要求操作者按压时将腰部下压、臀部上翘,使操作者脊柱保持平直。两组人员均使用QCPR 半身模型(挪度公司,上海)进行5 组共150次按压练习,之后进行150次按压测试。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组的按压深度达标率、按压速率达标率、胸廓充分回弹率及操作者的主观疲劳程度。①利用Skill Reporter 反馈系统(挪度公司,上海)收集按压深度达标率、按压速率达标率、胸廓充分回弹率,根据按压深度、按压速率、胸廓回弹情况评价按压质量。胸外按压深度达标率:5 cm≤深度<6 cm 的按压次数占总按压次数的百分率;胸外按压速率达标率:100次/min≤速率≤120次/min 的按压次数占总按压次数的百分率;胸廓充分回弹率:胸廓充分回弹的按压次数占总按压次数的百分率。②测试结束后收集操作者主观疲劳程度评分,主观疲劳程度使用Likert 3级评分法,每个条目按“很疲劳”“一般疲劳”“不疲劳”,分别计5、3、1分,分值越高则表示疲劳程度越高。

1.4 统计学方法

采用Excel 表对数据进行收集,用SPSS 21.0 统计学软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t检验,不符合正态分布者转换为正态分布后行统计学分析;计数资料用率表示,两组间比较采用χ2检验;等级资料采用Mann-Whitney 秩和检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

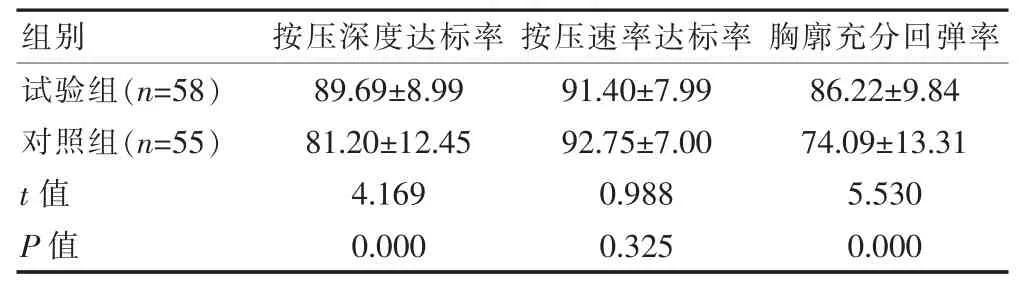

2.1 两组按压深度达标率、按压速率达标率及胸廓充分回弹率的比较

试验组的按压深度达标率与胸廓充分回弹率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组的按压速率达标率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 两组按压深度达标率、按压速率达标率及胸廓充分回弹率的比较(%,±s)

表1 两组按压深度达标率、按压速率达标率及胸廓充分回弹率的比较(%,±s)

组别 按压深度达标率 按压速率达标率 胸廓充分回弹率试验组(n=58)对照组(n=55)t值P值89.69±8.99 81.20±12.45 4.169 0.000 91.40±7.99 92.75±7.00 0.988 0.325 86.22±9.84 74.09±13.31 5.530 0.000

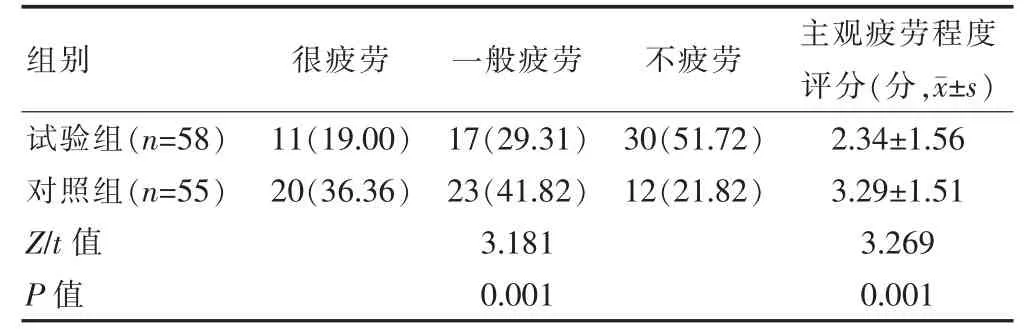

2.2 两组主观疲劳程度的比较

试验组的主观疲劳程度低于对照组,试验组的主观疲劳程度评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组主观疲劳程度的比较[n(%)]

3 讨论

2019年6月15日,国务院印发的《关于实施健康中国行动的意见》明确提出,到2030年心脑血管疾病死亡率要下降到190.7/10 万及以下,引导居民学习掌握CPR 等自救互救知识和技能是防控重大疾病的主要任务[9],对于公众,掌握CPR 的重点在于胸外心脏按压。有研究显示,按压者的身体素质、体重等差异可对胸外心脏按压质量产生显著影响,身体强壮、高体重的按压者较身体虚弱、低体重者更能保证按压深度[10-12],但另有研究提出,体重过大的按压者虽然更容易达到推荐按压深度,但是在按压期间难以保证胸廓充分回弹,同样会降低按压质量[13]。近年来,按压即时反馈装置越来越多地应用于监测CPR 质量[14],其在公众CPR 培训过程中提升胸外按压质量的作用也得到了充分验证[15-16],但由于经费等各种原因,目前国内多数公众心肺复苏培训仍未能应用按压即时反馈装置来提高培训质量。如何应用简单有效的方法使公众更快更易掌握胸外心脏按压技术成为公众心肺复苏培训研究的重点。本研究尝试找到一种简单的无需额外支出成本的方法来提高公众心肺复苏培训胸外按压质量的方法。

本研究结果显示,试验组的按压深度达标率与胸廓充分回弹率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组的按压速率达标率比较,差异无统计学意义(P>0.05);试验组的主观疲劳程度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示操作者在按压过程中通过压腰提臀使脊柱保持平直,可有效提高按压深度及胸郭充分回弹率,同时使疲劳程度下降,从而有效提高胸外心脏按压质量。其在确保按压深度方面的作用考虑与脊柱保持平直后能更有效保持手臂垂直的胸外按压,这与Mayrand 等[17]的研究结果一致,即当按压手臂的位置与胸壁的角度成90°时可以产生更好的按压深度。此外,按压深度及胸郭回弹考虑与疲劳程度有关,试验组主观疲劳程度较对照组下降,从而更有效地确保按压深度及胸廓充分回弹。笔者认为其原理是脊柱保持平直后较脊柱弯曲时更能保持脊柱稳定和减轻椎间盘受压,从而延缓了脊柱疲劳。按压频率两组无统计学差异,考虑按压频率主要取决于操作者主观按压速度的快慢,不受按压者本身按压姿势的直接影响,与李顺青等[7]的研究结果一致。

本研究仍存在不足。第一,研究在模型人上进行,与现实临床中真实的复苏患者存在区别;第二,参与研究的人群仅限于未参加过心肺复苏培训的青壮年健康群众,不能代表全体人群;第三,样本量只有113名,非大样本量随机双盲对照试验,其结果具有一定的局限性。

综上所述,应用压腰提臀法能提高公众心肺复苏培训胸外心脏按压质量,主要体现在能提高按压深度达标率、胸廓充分回弹率以及减轻操作者的疲劳程度,值得在公众心肺复苏培训中推广。