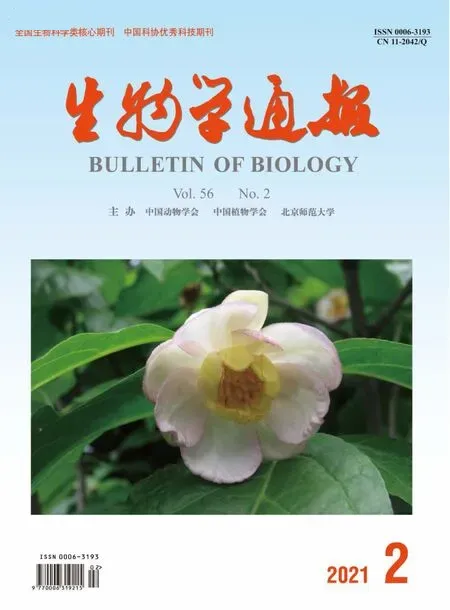

·封面说明·夏蜡梅

夏蜡梅[Calycanthus chinensis(W.C.Cheng &S.Y.Chang)W.C.Cheng & S.Y.Chang ex P.T.Li],隶属于蜡梅科夏蜡梅属。为落叶灌木,高1~3 m;小枝对生,无毛或幼时被疏微毛;芽藏于叶柄基部之内。叶对生,膜质,卵圆形至倒卵形,长18~26 cm,宽11~16 cm,全缘或具不整齐细齿。夏季开花,花单生于当年新枝顶端,无香气,直径5~7 cm,花被二型,外轮12~14 片,呈花瓣状,白色至粉红色,边缘紫红色;内部花被片9~12枚,呈副冠状,肉质较厚,淡黄色,腹面基部散生淡红色斑纹。雄蕊18~19,退化雄蕊11~12;心皮11~12,花柱丝状伸长。果托钟状或近顶口紧缩,长3~4.5 m,直径1.5~3 cm,密被柔毛,顶端有10 余个披针状钻形的附属物;瘦果长圆形。该种最初是郑万钧和章绍尧于1963年根据采自浙江昌化的标本作为模式按照学名Sinocalycanthus chinensis报道的,1979年并入到当前的夏蜡梅属。特产于中国浙江临安市顺溪镇的直源、大明山、千亩田等地,以及颊口镇的前坑、龙港镇的双石边村一带及西部天台县境内。生于海拔600~1 100 m 的山坡或溪谷。为中国特有的珍稀野生花卉,花大而美丽,观赏价值较高,又属于第三纪孑遗植物,具有重要的科学研究价值。由于夏蜡梅的分布区极为狭窄,加上森林砍伐严重,生态环境变化,天然分布区更加缩小,应加强保护。目前,夏蜡梅分布地已成立了自然保护区,该植物也被建议列为国家二级保护野生植物(第2 批)。今后应深入研究夏蜡梅的生物学和生态学特性,结合各自然分布区特点,制定科学有效的保护和保育措施。虽然除中国浙江外,北京、南京、上海等地均开展了夏蜡梅引种工作,但大多局限于试验地,规模较小。因此,也应尽快开展夏蜡梅园林应用方面的研究。