支气管封堵器在胸腔镜肺叶切除中的应用

朱晓东

(江苏省新沂市铁路医院麻醉科,江苏 新沂 221400)

由于胸腔镜手术具有创伤小、术后恢复快以及手术视野清晰等优势,因而近年来在临床中获得较为广泛的应用[1]。而肺隔离、单肺通气技术则是这一手术成功的关键[2]。目前,双腔支气管导管是一种常用的实现肺隔离方法,但其在应用的过程中存在插管难度大和并发症多等问题[3]。为此,本文探究了支气管封堵器在胸腔镜肺叶切除术中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年2月~2020年2月在我院择期接受胸腔镜肺叶切除术的78例患者为对象,将其分为A组39例和B组39例。所选研究对象均与本医院签署了知情同意书,并且通过了伦理委员会的批准。同时所选研究对象在本院均择期行右肺叶切除术。

对A、B两组均采用相同的基本准备,包括心电监护的连接和外周静脉通路的建立等。同时,对两组患者采用相同的麻醉诱导方式,即1 ug/kg右美托嘧啶10分钟泵入+1 mg/kg丙泊酚+0.30 μg/kg舒芬太尼,当患者的意识消失后,给予0.60 mg/kg阿曲库铵,3 min后,采用可视喉镜进行气管插管。A组先插入单腔气管导管,然后在纤维支气管镜下,将9Fr的支气管封堵器插入单腔气管导管中。B组插管时,结合性别情况,选择合适的双腔支气管导管进行插管。在呼吸参数设置时,呼吸频率、潮气量以及呼吸比分别为12次/min、7 ml/kg、1:2。

1.2 观察指标

观察A组与B组在平均动脉压、心率,Ppeak、血气分析指标,以及插管情况等方面的差异。

1.3 统计学处理

利用统计学软件SPSS 23.0对计数(如性别、肺叶切除部位数据)和计量(动脉压、心率、Ppeak以及血气分析指标等)资料进行分析,对应采用(%)、(±s)表示,(x2)、(t)检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

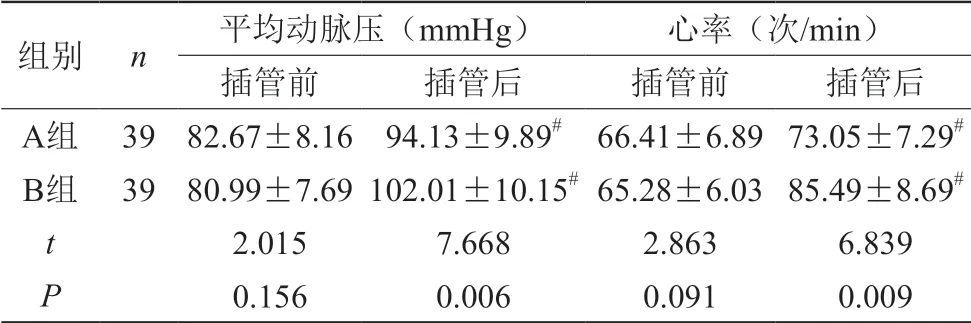

2.1 比较两组插管前后的动脉压和心率情况

表1显示,插管前两组无差异(P>0.05),插管后两组各项指标均升高,且B组较A组高(P<0.05)。

表1 动脉压和心率指标的比较( ±s)

表1 动脉压和心率指标的比较( ±s)

注:“#”代表插管前、后各指标相比P<0.05。

组别 n 平均动脉压(mmHg) 心率(次/min)插管前 插管后 插管前 插管后A组 39 82.67±8.16 94.13±9.89# 66.41±6.89 73.05±7.29#B组 39 80.99±7.69 102.01±10.15# 65.28±6.03 85.49±8.69#t 2.015 7.668 2.863 6.839 P 0.156 0.006 0.091 0.009

2.2 比较两组的Ppeak和血气分析指标

表2显示,双肺通气10min时,两组各项指标均无统计学差异(P>0.05)。单肺通气10min、60min时,两组各项指标较双肺通气10min时高(P<0.05);A组与B组单肺通气10min、60min时的Ppeak指标有差异,A组更低(P<0.05)。

表2 Ppeak及血气分析指标的比较( ±s)

表2 Ppeak及血气分析指标的比较( ±s)

注:“#”表示与同组“双肺通气10 min”相比P<0.05,

Ppeak(cmH2O) PaO2(mmHg) PaCO2(mmHg)双肺通气10min组别 n 单肺通气60min A组 39 13.21±2.15 21.08±3.73# 25.03±4.32# 328.15±66.34 191.68±30.25# 189.04±24.67# 38.94±3.46 42.67±4.14# 45.67±5.03#B组 39 13.07±1.93 24.92±4.01# 29.88±5.06# 322.45±61.02 187.27±27.61# 185.92±23.69# 40.01±3.58 41.99±4.01# 44.06±4.99#t 1.024 6.676 7.064 1.119 2.673 2.665 1.891 1.782 1.954 P 0.312 0.010 0.008 0.290 0.102 0.103 0.169 0.182 0.162单肺通气10min单肺通气60min双肺通气10min单肺通气10min单肺通气60min双肺通气10min单肺通气10min

2.3 比较两组的插管、术中体位与导管位移情况和并发症发生情况

表3显示,相比于B组,A组的肺萎缩时间更长,且插管与定位时间更短(P<0.05)。A组术中体位改变和导管移位的发生率高于B组,术后并发症的发生率低于B组(P<0.05)。

表3 插管情况、术中情况及并发症情况的比较( ±s)或[n(%)]

表3 插管情况、术中情况及并发症情况的比较( ±s)或[n(%)]

?

3 讨 论

支气管封堵器是单肺通气技术的实现方式之一,同时也是实现肺隔离的重要方法之一[4]。迄今为止,关于该实现方式与双腔支气管导管方式在肺隔离中的效果还没有达成一致。通过此次研究,显示与插管前相比,插管后两组的平均动脉压和心率升高,且B组较A组高(P<0.05)。这提示,相比于双腔支气管导管,采用支气管封堵器,其对于行胸腔镜肺叶切除术的患者来说,对其动脉压和心率的影响更小。这主要是由于该实现方式具有操作简便、定位容易和创伤小等优势。另外,经研究还显示与双肺通气10min时的Ppeak指标和血气分析指标相比,两组单肺通气10 min、60 min时的各指标更高(P<0.05);A组与B组单肺通气10 min、60 min时的Ppeak指标有差异,A组更低(P<0.05)。这提示,该实现方式对于患者的血流动力学影响较小。也就是说,该实现方式可在心脑血管疾病中应用,可以降低风险。在此次研究中,还显示,相比于B组,A组的肺萎缩时间更长,且插管与定位时间更短(P<0.05)。A组术中体位改变和导管移位的发生率(28.21%)较B组(7.69%)高(P<0.05)。另外,在术后咽痛等并发症发生率方面,A组(10.26%)与B组(33.33%)存在差异(P<0.05)。在应用该实现方式时,其肺萎时间较长,这可能是由于管径细长而致使肺内气体释放缓慢有一定的关系[5]。对此,可在单肺通气之前,断开呼吸机与气管导管,并应用吸引器将肺内的残气吸出。这一实现方式的应用,其不足之处还在于术中患者体位改变和导管移位的情况较多,这可能引发套囊疝出从而阻塞主气道,因而在应用这一实现方式时,应对通气情况和气道压情况进行严密的监测[6]。综上所述,在胸腔镜肺叶切除术中,相比于双腔支气管导管而言,将支气管封堵器应用其中,实现肺隔离,其不仅对血流动力学有较小的影响,而且具有较短的插管与定位时间。与此同时,在术后,引发的咽痛等并发症发生率也较低,因而具有较高的安全性。除此之外,支气管封堵器还具有操作简便、对机体损伤小等优势。因此,具有一定的应用与推广价值。