基于聚丙烯酰胺改性材料的智能纺织面料设计

李喆,渠梦玮

(1.北京服装学院中国生活方式设计研究院,北京 100029;2.北京服装学院材料设计与工程学院,北京 100029)

1 引 言

随着科学技术的发展,高分子材料的开发,以及新材料在纺织品领域的不断创新,拥有多重功能的智能面料成为时下纺织品领域发展的新趋势[1]。纵观整个纺织产业,智能纺织品的出现改变了大家对传统纺织品领域的认知,不同功能性的纺织产品为日常生活领域提供了新的便利以及新的趋势化发展[2-3]。我国国内纺织品行业研究成果目前主要集中于纹样图案及工艺延展探讨,相关纤维结构及新材料研究相对欠缺。对比国外相关领域,新型材料与智能面料开发已成为企业与科研机构的重要研究方向。该领域的设计者正在纤维、材料、纺织面料的结构和智能化处理技术等细分的行业前沿不断进行新的尝试[4]。

当下将合适的科技成果运用到纺织品设计领域,是现实发展的趋势。纺织品设计师可以在展示材料多样性的同时,为纺织面料创造出新的发展前景,使得功能纺织品一步步发展成为现在的智能化纺织品[5-6]。例如光导纤维与纺织面料相结合开发的智能发光纺织面料;通过在面料中添加保温材料,实现其调温功能的智能温控纺织面料[7];以及与变色纤维材料相结合的智能变色功能面料等等[8-9]。智能纺织面料与其他纺织面料相比较,区别在于智能纺织面料提升了基础纺织面料的功能;当功能被拓宽的同时,其应用领域也在不断的拓宽,在运动服饰、产品设计、运动装备、时装、建筑、医疗、军事等多领域均有应用[10-14]。

通过对智能纺织面料发展现状与应用领域的前期调研总结中可以发现,目前智能纺织纤维与智能纺织面料的开发研究还有很大的发展空间。在跨学科语境下,纺织品设计与材料科学的结合,不仅拓宽了纺织品设计专业的外延,也给设计师提供了深入探究面料结构再创造的可能性。当下智能纺织品受制于大量电线及电路产品,进而影响了产品的穿着质感[15-16]。因此如何更好地解决纺织品发展的局限性是当下智能化设计发展需要解决的问题。同时,如何找到新材料的功能实现方式及其性能的实用性转化途径也是现代科学发展需要解决的问题。智能化设计领域的快速发展,推动着新材料走出实验室,也让纺织品脱离了常规化,带动纺织面料摆脱传统工艺的局限性,为纺织品设计创造更多的科技形态及实现多重现代化功能性。因此,整合不同学科的资源,实现高性能材料在纺织面料领域的应用是本文探讨的问题关键。

2 智能纺织面料的设计研究

2.1 实验材料

2.1.1 基础材料

聚丙烯酰胺,英文名称Poly(acrylamide),分子式为(C3H5NO)n,分子量100万~500万(表1)。是一种线型高分子聚合物,主要有干粉和胶体两种形式。按其结构又可分为非离子型、阴离子型和阳离子型。聚丙烯酰胺是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键,使聚丙烯酰胺具有良好的水溶性和很高的化学活性,可以改性制取许多聚丙烯酰胺的衍生物[17]。这样也就使该聚合物拥有更广泛的应用范围。

表1 聚丙烯酰胺的基本情况

聚丙烯酰胺是水溶性高分子聚合物中的品种之一,具有水溶性、吸附性和增稠性,是重要的功能性聚合物,广泛用于水处理、造纸、石油、采矿及建筑等领域。[18]

2.1.2 双组分材料

聚丙烯酰胺本身具有高吸水的功能,为了更好地发挥其功能性,在基础性能之上开发出了更加突出性能的双组分聚合物,拓宽了聚丙烯酰胺应用领域,也为新材料开发应用提供了新的思路。改性后的聚合物在合成思路上,是对高分子材料合成方式进行了新的改变,形成了双组分聚合物。双组分聚合物配比见表2。

表2 双组分聚合物配比

其中交联剂和引发剂组成第一个组分,丙烯酰胺和TEMD组成第二个组分。将第二个组分加到第一个组分中混合形成新的聚合物。

潜山市的旅游精准扶贫工作在政府的领导下取得了良好的成绩,居民收入显著提高,脱贫率大大升高,但在扶贫过程中仍存在许多问题。

新聚合物的性能在通过改性之后,拥有了更加突出的特性功能。双组分聚合物黏度大,不溶于水,不易流动,吸水性能好,可以在一定的时间内完成吸放水的过程。固体含量降低,吸水量增大,与面料之间的黏合力增强,脆性下降,韧性增强。在玻璃板上模具中浇铸并干燥后,可得到半透明、硬脆的薄片。该聚合物具有感温感湿功能,体积膨胀率为1 300%,质量吸水比为800%,其可以在湿润环境中迅速吸水,体积扩大;在干燥环境中蒸发水分,体积缩小,在整个反应过程中产生力的作用。为突出其高性能,最终材料合成方式采用双组分同时挤出并混合合成的方式。

2.2 实验过程

2.2.1 实验方案设计

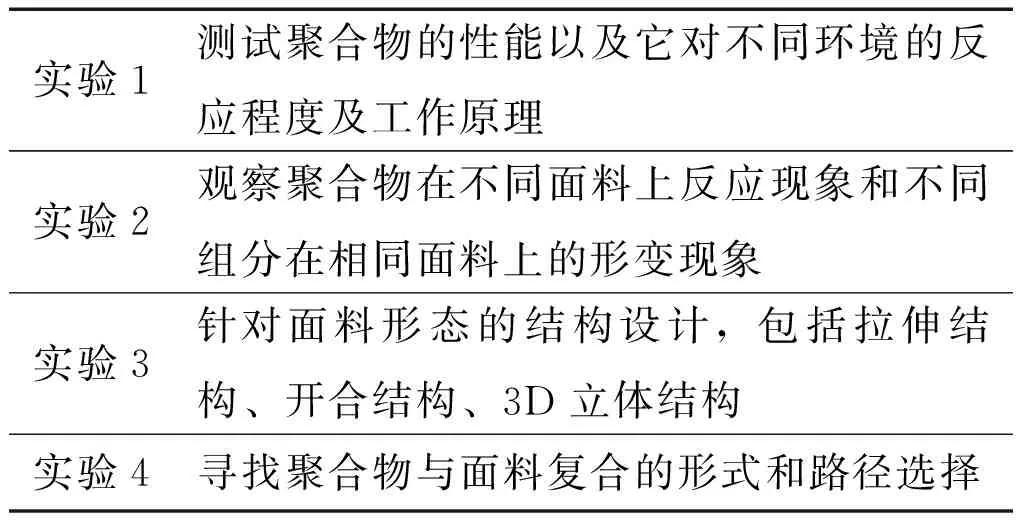

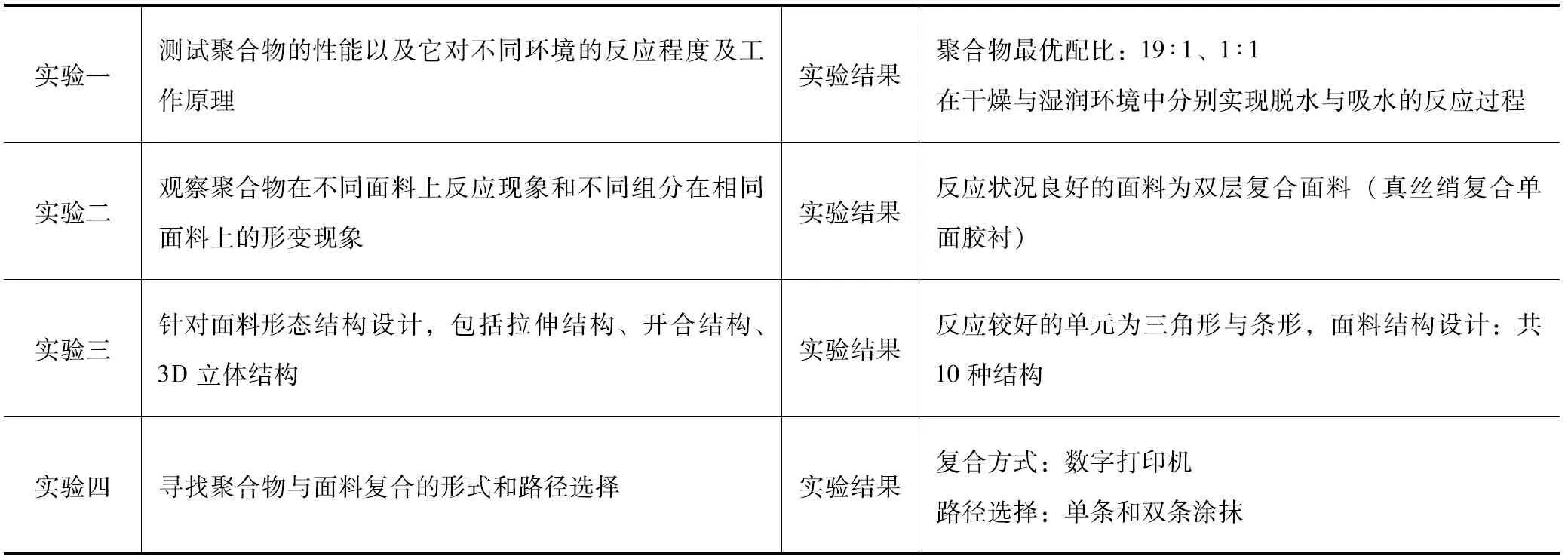

为了更加准确地测试聚合物的性质以及在纺织面料上的反应情况,在实验过程中采用了设计思维与数学逻辑相结合的方法。通过调整样品与材料间的变量和不变量,共设计了四组实验。实验方案见表3。

表3 四组实验

在整个实验过程中,通过不断整合实验数据,总结实验结果,确定聚合物的适用面料及开合结构,预定场合及寻找实现功能的特定环境,最大程度展示新材料功能。通过结构造型运动轨迹展示材料性能,使隐性实验数据显性化,实现面料的智能变化,即在湿润环境下产生自我形变。实验逻辑框架如图1所示。

2.2.2 材料合成及性能测试

(1)材料合成与测试。通过单体种类和比例调控聚合物的特性,一共进行了两大类响应性聚合物的合成,实验中分别对两类聚合物进行测试,观察其反应原理和对环境的响应功能,进而确定材料配比和聚合物的选择。

图1 实验方案设计

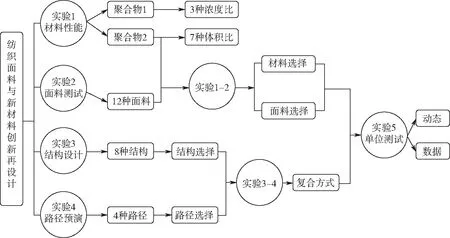

第一阶段实验是单组分聚合物的实验测试,单组分聚合物共测试了3种浓度,在对材料性能进行测试后得出表4中实验结果:

表4 单组分聚合物实验汇总

总结以上实验结果发现,单组分聚合物对材料的选择具有局限性,无法在面料纤维中产生反应。因此,为了更好地与其他面料种类进行结合,在调整材料之后,开发出了双组分聚合物。

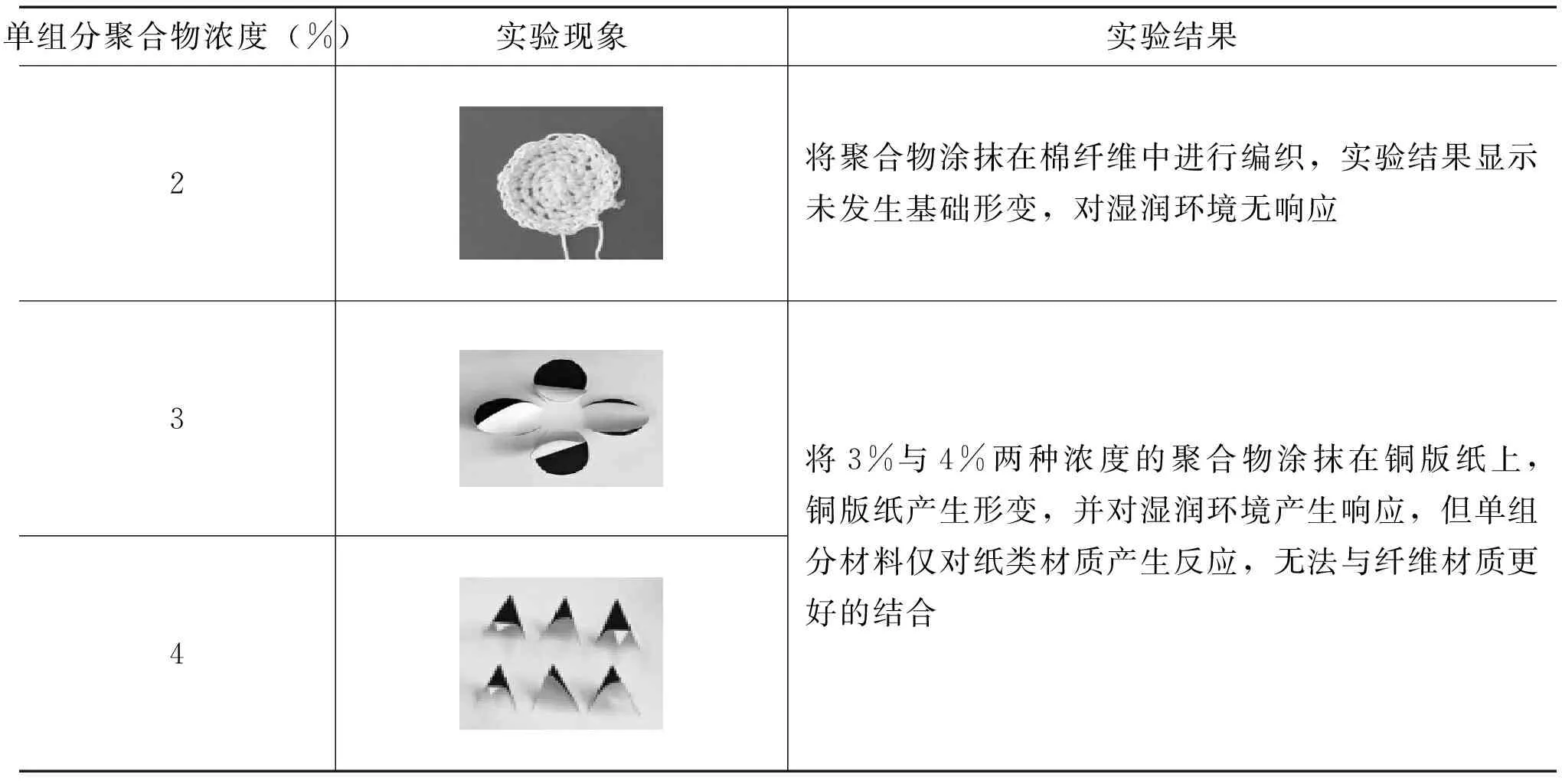

第二阶段的实验中,双组分聚合物共有12种材料,实验中将其分为7组配比,通过对7组配比的聚合物进行实验,进而分析总结实验结果,找出最优聚合物配比,实现结果见表5。

在双组分聚合物的性能测试实验中,总结以上实验结果,发现双组分聚合物性能良好。其中19 ∶1和1 ∶1的配比材料在面料上反应明显,并且在和面料进行复合后具有对环境产生响应特性。在湿润环境下面料状态为展平方式,在干燥环境下发生收缩,实现自形变。

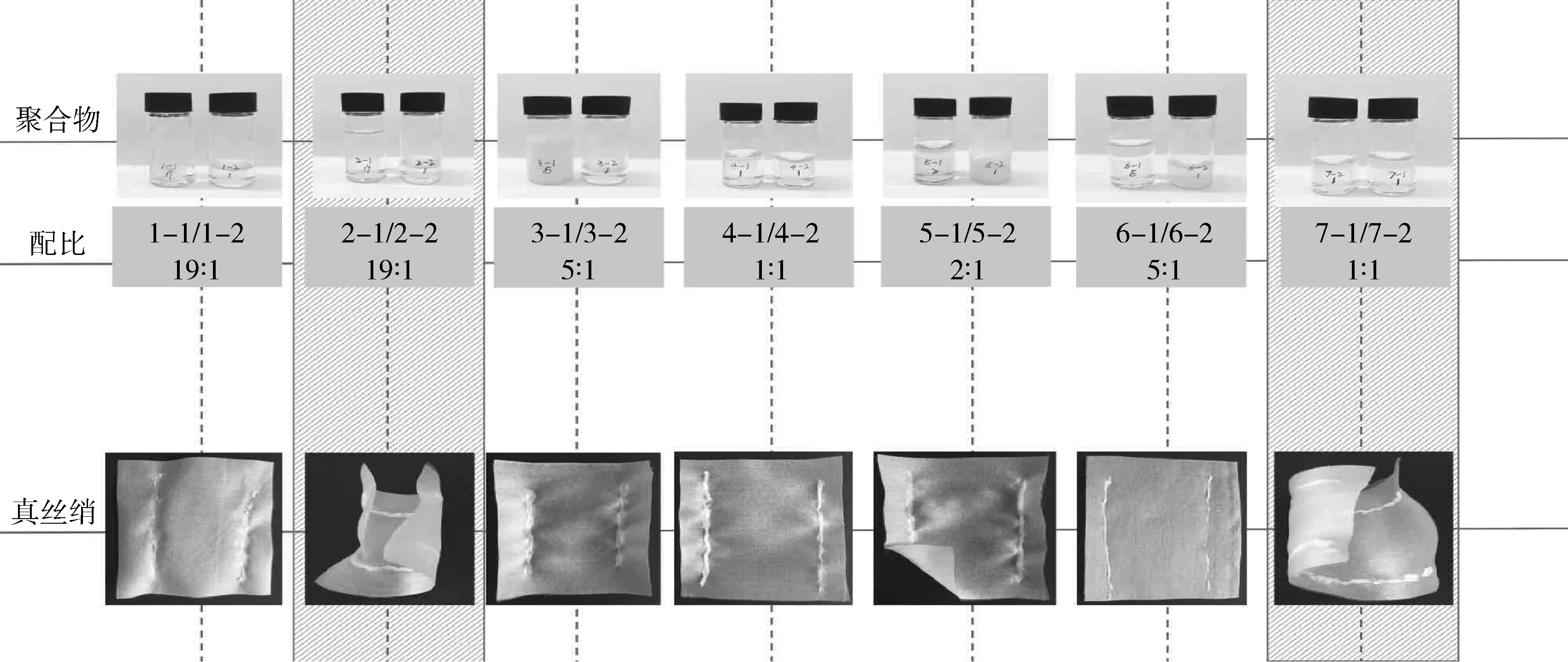

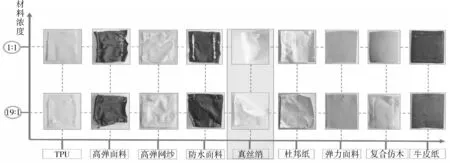

(2)复合纺织面料选择与测试。这组实验使用不同比例的双组分聚合物进行面料复合研究,进行面料纤维结构测试。共测试了聚合物在12种面料上的反应情况,分别是TPU、弹力网纱、高弹面料、复合仿木面料、两种水洗牛皮纸、杜邦纸、PVC、空气层面料、防水布、真丝绡和欧根纱。实验结果如图3所示。

表5 双组分聚合物实验汇总

图2 7组聚合物实验现象图示

图3 面料纤维实验

该实验中采用双组聚合物中19 ∶1和1 ∶1两组配比的聚合物,并对12种面料进行材料实验,通过图片实验结果可以发现,在与两种配比的聚合物的结合中,真丝绡的反应明显且复合效果较好。在此基础上为更好地解决聚合物在面料上的附着性,增加表面摩擦力,后期又对真丝绡复合了单面胶衬,使其成为双层复合面料,从而优化了面料与聚合物的黏合性。

为进一步验证面料与材料的附着效果,通过接触角测试仪进行接触角测试实验,进一步观察在不同面料上材料的浸润性及其本身的复合效果,实验结果见表6。

表6 接触角实验数据

以上实验结果表明,整体上真丝绡较为疏水,材料在不易深入织物组织内部的同时可以更好地附着于织物表面。其中在真丝绡复合单面胶衬的复合面料上,两组分材料与面料的接触角分别为102.8 °、116.9 °,对比单层真丝绡的接触角数值可以发现,在双层复合面料上,材料与面料的表面吸附状态更好。

2.2.3 纺织面料结构设计与反应路径模拟

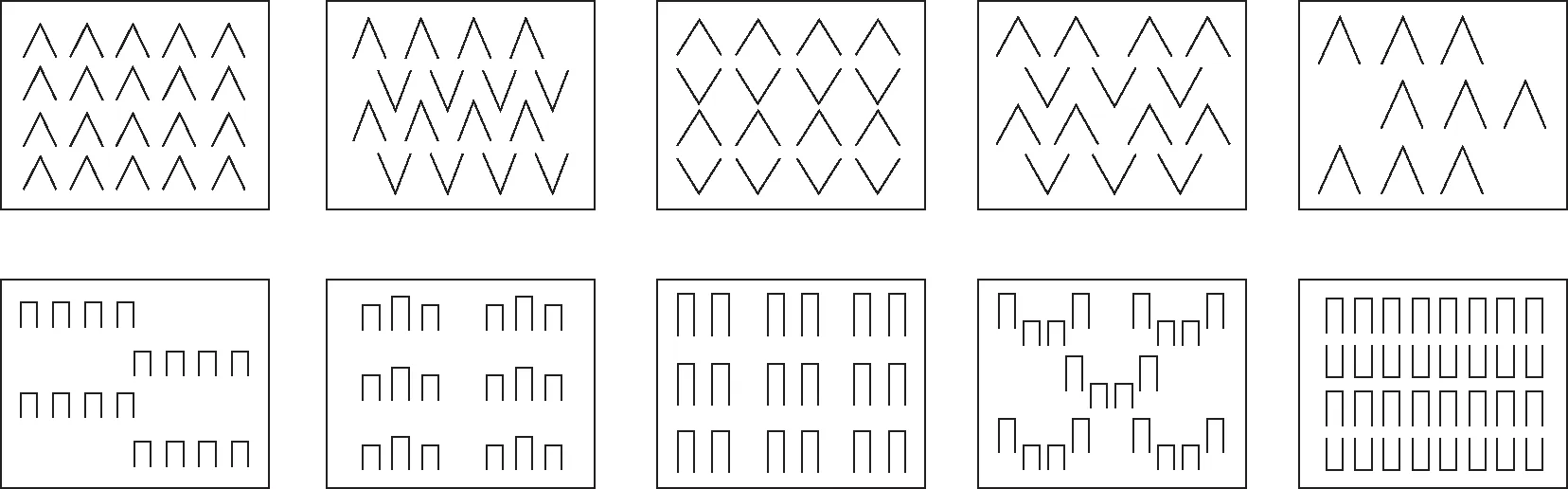

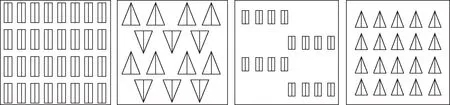

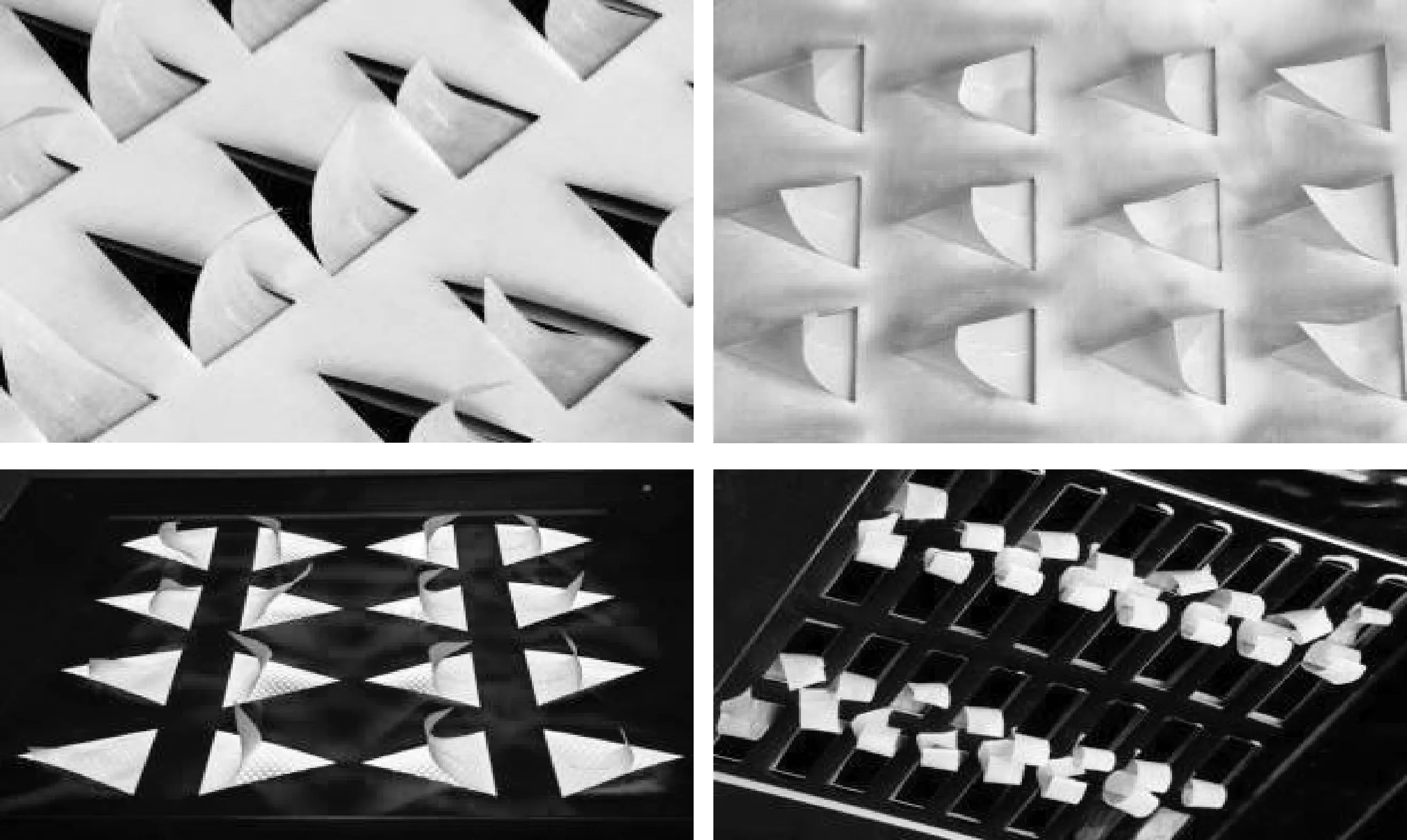

为了更好地展示面料的运动路径,实现其在湿润环境下的自形变,共设计了8种结构来测试其反应效果。通过观察实验现象并从中得出3种基本单元的反应结构较为明显(图4)。在模拟了四组路径的运动轨迹之后,总结出聚合物在不同结构上的开合路径规律。在实现单个单元开合效果的基础上,进行了连续开合结构设计,共10种结构(图5)。

图4 3种基本反应单元

图5 10种开合结构

在3种基本反应单元的基础上开发设计出的10种单片面料结构,是后期智能面料的展示方式,在更好地展示材料特性的同时,也展示了纺织品的延展方式。

2.2.4 材料与面料复合方式

在整个前期设计中,涂抹材料的方式一直为手动涂抹,其缺点为液体挤出量不好控制,且在面料上的涂抹路径不能保证与预想位置重合,这样便容易造成结构开合力的偏移。为了解决这些问题并且实现智能面料后期的大面积及批量化制作,本文运用了数字建造技术。但因为聚合物的特殊性质,传统意义的打印工艺并不能完成制作打印[19]。针对本文研究目标要解决的问题,需要实现的技术难点是两组分聚合物如何实现按不同比例并同时挤出。为实现上述目标,在实验过程中对传统的打印机器进行了结构重新设计和参数设置。在调整机器结构的基础上采用了双头混合挤出并打印的方法,实现两组分材料在挤出的同时混合打印,设计特定路径后,在面料上进行移动打印(图6、图7)。

图6 打印路径设定

图7 数字打印机器

3 结果与讨论

在该智能面料设计中,通过观察实验现象,总结规律,进而得到双组分聚合物的数据以及机器参数选择,同时还有面料材质的对比分析与成品结构设计以及两者的复合方式。通过对上述所有实验现象的观察与总结,可以得出以下实验结果(表7)。

表7 实验结果

运用以上所有实验结果,制作出来的成品智能纺织面料实现了其环境响应特性。即在湿润环境中的可以产生自我形变,在干燥环境中面料结构打开,在湿润环境中面料结构闭合。实现面料从二维平面到三维立体的变化。

图8 面料成品图

4 结论与展望

本文研发的智能面料是一种具有环境感应特性的自调节面料,该面料的结构形状可以根据湿度变化自行调节自身开合程度。它在干燥环境的状态下会张开,在遇水环境中会闭合,实现了对湿度温度的自调节。目前具有环境响应特性的智能面料的局限性有很多,调温功能限制于单个领域以及带有电子元件的智能纺织品对身体具有安全隐患,同时在回收之后,也会对环境产生污染。但本文研发的具有感湿功能性的智能面料在数字建造技术的支撑下,将聚合物处理在织物表面,所以并未改变织物本身结构。同时该智能纺织面料还可以应用于多个领域,其本身的感湿自形变功能不仅仅可应用于功能性服装领域,还可应用于建筑表皮设计,实现调节环境温度的作用。由于其本身并无电子原件限制,还可以更好地还原材质本身的轻薄质感,回收处理后也不会对环境造成污染。

随着技术的不断进步,智能纤维及智能纺织品的研究与开发使得纺织品领域有了新的发展方向与趋势,同时跨领域的合作和交叉学科的融合也在纺织品领域有了更多的应用,在提高纺织品功能性的同时也创造出更好的用户体验,从而提高了产品的核心竞争力[20-22]。未来纺织品及纺织纤维必然向着更加智能化的方向发展,更加注重功能性及用户体验。但是实现产品的智能化转换,其中最重要的就是完成技术的发展和材料的开发,加深跨专业的合作,实现智能纤维和智能纺织品更加专业化和商业化的发展。